气候变化影响下的新疆降水量演变规律

2022-07-18王姣妍

王姣妍

(新疆水文局,新疆 乌鲁木齐 830000)

新疆位于亚欧大陆中部,深居内陆,远离海洋,属于大气水气输送的末端。东部祁连山脉阻挡了来自太平洋的湿润气流,只有当有较强东方气流时,才可以进入南疆塔里木盆地,促成南疆降水天气。南部喜马拉雅山、喀拉昆仑山、昆仑山等高大山系阻隔了印度洋水气,水气输送难以抵及新疆腹地,影响范围有限。新疆地处中纬度西风带,从大西洋到新疆虽然相距遥远,但对流层上部西风气流终年畅通,因此随西风而来的大西洋水气是新疆最主要的水气来源,其次是北冰洋干冷气流,西方气流的水分含量是北方气流的3~4倍。

特殊的地理位置和水气条件,造成新疆干旱的气候特征。多年平均降水深157.7mm,仅为全国平均降水深的24%,绝大多数地区蒸发能力大于1000mm,盆地中心超过2000mm。干旱是新疆生态环境稳定和经济社会发展的重要制约因素。

降水作为干旱地区水循环的关键要素,对气候变化最为敏感。20世纪后半期,由于气候变暖,水循环加快,导致降水量增多,引起国内外专家学者的普遍关注[1-2]。世纪之交,施雅风等提出我国西北地区气候转型问题,认为以新疆为代表的西北地区气候正由暖干型向暖湿型转变[3-4]。杨莲梅等认为,高、中、低纬系统和中亚低值系统的活跃,共同造就了中亚新疆降水年代际和年际异常增多[5]。张新等研究认为,降水增加与极端降水事件增多有关[6-10]。已有研究表明,升温背景下的增湿,对缓解干旱一定的益处,但同时对新疆水资源利用和减灾带来挑战。

目前关于新疆降水的研究主要基于水文气象站点的观测资料,由于新疆降水站点稀疏,且分布不均,大多位于低山平原区,中高山区大多为空白区,采用有限的站点数据,难以从空间尺度把握降水分布特征和演变规律。为此,一些学者采用泰森多边形、克里金等空间差值法获取面降水量数据。由于上述方法偏重于邻近站点数据,而对于高程、坡向等影响因素考虑不足,无法满足精度要求。籍于此,一些学者考虑地形要素,探讨基于DEM的面降水量数据获取[11-12],该方法对于存在大量监测空白区、且降水成因复杂的新疆,计算精度很难满足要求。

在全国水资源调查评价工作中,新疆水文局依据实测降水数据,在对新疆降水空间分布规律进行充分论证分析的基础上,依据DEM地形要素初绘等值线,并基于内陆干旱区产汇流机理优化完善等值图,依据降水等值线图和分区系列数据,提出不同空间尺度的降水分布特征和演变规律。

1 研究区概况

新疆位于欧亚大陆腹地,全区地貌形态多样,北面的阿尔泰山,南面的昆仑山,横贯中部的天山,将新疆分为南、北两大盆地:北为准噶尔盆地,南为塔里木盆地,呈现“三山夹两盆”的地理特征,构成了山系与山系相连、盆地与山系相间的独特地貌。塔里木盆地是全国最大的内陆盆地,盆地中部的塔克拉玛干沙漠,是中国最大、世界第二大流动沙漠;准噶尔盆地是中国第二大盆地,中部的古尔班通古特沙漠是中国第二大沙漠。南部的塔里木盆地,是一个巨大的山间内陆封闭盆地,天山、昆仑山、帕米尔高原,阻挡了绝大部分外来水气,只有少部分水气可进入新疆南部。新疆北部的准噶尔盆地地形并不十分封闭,处于北半球盛行西风带内,西来水气水分含量虽少,却终年通畅。天山西部、阿尔泰山南麓、准噶尔西部迎风坡向西敞开的地形,利于西来气流深入。因此形成新疆降水北疆多与南疆、西部多与东部,天山西部、阿尔泰山南麓、准噶尔西部迎风坡为降水相对丰沛区。新疆境内高山环绕,西部、北部、南部和中部高大的山脉,为拦截深入内陆空中水气创造了有利条件,形成了新疆山区降水远大于平原的特征。

独特的环流形式和地形条件,形成了新疆以干旱为主,多种气候类型并存的特点。不同地区降水差异明显,同一地区因地形高差具有鲜明的垂直气候特征,在有利的地形条件下,高山区最大年降水超过1000mm,而在平原沙漠区降水不足25mm。

2 数据来源和研究方法

2.1 数据来源

降水资料主要来源于新疆水文、气象部门。共收集249处观测站月年降水量资料。观测站点中大多自20世纪50—60年代开始观测,部分站点于20世纪80年代建站。考虑到资料系列不统一,为便于分析,对实测资料30年以上的站点资料进行逐年插补延长,而对系列在29年以下的站点资料采用长短系列订正法进行多年均值订正,确保资料系列统一。从站网空间分布来看,气象站多设在平原城镇区,水文站点多设在河流出山口处,中、高山以上的地区站点较少。

2.2 数据处理

新疆地表水资源评价,选用同步期多年平均降水量点据,在量化分析降水空间分布规律和垂直地带性分布规律的基础上,采用Arcgis软件依据实测点据和分布规律,结合DEM地形要素,采用人机交互方式,初步分析确定等值线走势。

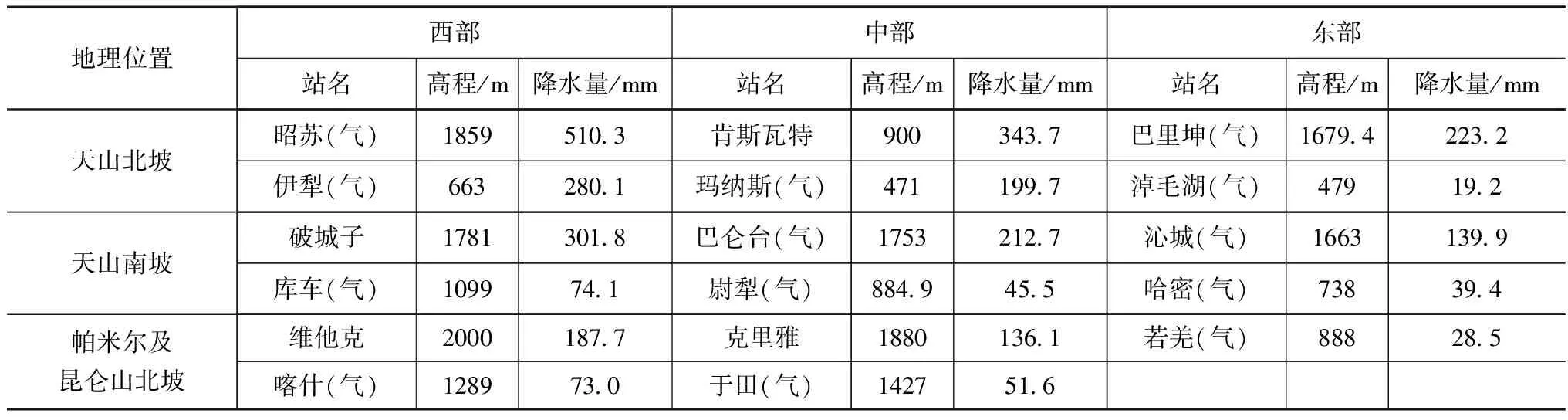

不同气候区年降水量比较见表1,依据新疆地貌特征及纬度地带性,由北至南把新疆划分为3个气候区,天山北坡、天山南坡、帕米尔及昆仑山北坡。从不同气候区降水量比较来看,宏观上,受西风气流和地形影响,新疆降水自西向东、由北至南呈明显递减变化。最大降水区位于天山西部伊犁河谷两侧,最小降水区位于天山东部。

表1 不同气候区年降水量比较表

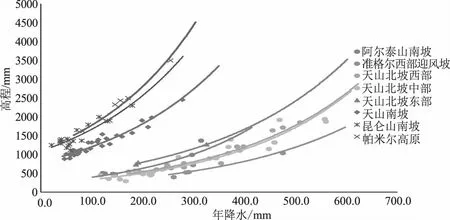

如图1所示,按不同山系剖面,依据实测年降水资料绘制降水高程关系图,宏观把握降水垂直地带性分布规律。各区垂直递增率最大的是准噶尔西部迎风坡,其值为32.8mm/100m,其次天山北坡东部垂直递增率为27.0mm/100m,天山北坡中部和天山西部、阿尔泰山南坡垂直递增率分别为24.5mm/100m、21.8mm/100m、21.3mm/100m。南疆天山南坡和昆仑山北坡垂直递增率分别为15.9mm/100m、15.0mm/100m,垂直递增率最小的帕米尔高原,其值为8.7mm/100m。

图1 降水量与高程关系图

在宏观把握等值线图走势的基础上,按照地形和资料条件,进一步细化分析单元,提高等值线绘制精度。

由于站点不足,特别是中高山区和广大的沙漠区存在大量监测空白区,加之地形复杂,局地性差异明显,等值线绘制依然存在不确定性。而基于流量监测数据绘制的径流等值线图,一是流量数据可准确控制断面以上面水量,新疆现有水文站点已控制全疆近80%的水量,采用径流等值线计算区域径流具有一定精度;二是绘制径流等值线时,点据绘于重心,弥补了山区站点的不足,更利于垂直地带性规律的掌握。为进一步提高降水等值绘制精度,依据同步期多年平均径流深等值线图,基于内陆干旱区产汇流机理,对降水等值线进行优化完善,提高了降水等值线绘制精度。新疆多年平均降水等值线如图2所示。

图2 新疆多年平均降水深等值线图

2.3 研究方法

依据新疆第3次地表水资源评价形成的等值线图,分析降水空间分布特征,同时基于等值线图和实测降水资料构建分区降水系列,采用MK趋势检验法、距平百分率等方法分析降水演变规律。

考虑新疆地域辽阔,降水受地形、纬度等自然地理因素影响,局地性差异明显。依据地形和气候条件划分不同分析单元。天山横亘新疆中部,按照天山山脊线把新疆划分为北疆和南疆,同时考虑新疆东部吐哈盆地与南北疆的气候差异,把吐哈盆地单独划分为东疆。为进一步分析降水空间特征,按照地貌、地形特征把北疆划分为阿尔泰山南麓、准噶尔西部迎风坡、天山西部、天山以北、准噶尔盆地荒漠区。南疆划分为天山南坡、帕米尔高原、喀喇昆仑山、昆仑山北坡、羌塘等高原无人区、塔里木盆地荒漠区。

3 降水空间分布及演变规律

3.1 降水空间分布

新疆多年平均降水量157.7mm,总体属干旱区。从降水分布情况来看,全疆75.5%的面积属降水量<200mm的干旱区,12.9%的面积属200~400mm半干旱区,10.3%的面积属400~800mm的半湿润区,1.3%的面积为800~1000mm湿润区。小于25mm极端干旱区面积占全疆面积22.9%,分布于塔里木盆地荒漠区。

由于降水稀少,新疆境内几乎全部的平原区和南疆、东疆的低山丘陵区均为干旱区。境内高大山脉,为拦截深入内陆空中的水气创造了有利条件,因此新疆山区降水远大于平原。山区较为丰沛的降水形成众多河流,支撑了平原区的荒漠绿洲,并最终耗于蒸发,形成内陆干旱区独特的水循环系统。

南疆是一个较为封闭的山间内陆盆地,受高山阻挡,仅有少量水气可进入。新疆北部的准噶尔盆地地形并不十分封闭,处于北半球盛行西风带内,西来水气水分含量虽少,却终年通畅。天山西部、阿尔泰山南麓、准噶尔西部迎风坡向西敞开的地形,利于西来气流深入。独特的地形地貌特征形成新疆降水量西部多于东部,北疆多于南疆的空间分布特征。若以奇台-焉耆-策勒线为界将新疆分为面积大致相等的东西两半,则奇策线以西平均降水深为243mm,奇策线以东平均降水深为75.9mm,奇策线以西降水深是奇策线以东的3.2倍。

就区域而言,东疆多年平均降水89.5mm,该区90%以上面积为降水量小于200mm的干旱区;南疆多年平均降水深119.1mm,区内降水最少的塔里木盆地荒漠区多年平均降水深仅为20.4mm,其次为羌塘等高原无人区,多年平均降水量144.6mm,该区虽然近90%面积降水量小于200mm,但由于该区海拔较高,气温低不利于蒸发,发育有河流、湖泊;区内降水最多的区域为喀喇昆仑山,喀喇昆仑山多年平均降水量239.0mm,该区51.9%的面积降水量小于200mm,为南疆降水最多的区域。

北疆多年平均降水289.2mm,准噶尔盆地荒漠区多年平均降水量70.1mm,为该区降水最少的区域,干旱程度仅次于塔里木盆地荒漠区。天山西部多年平均降水568.5mm,为新疆最湿润地区。

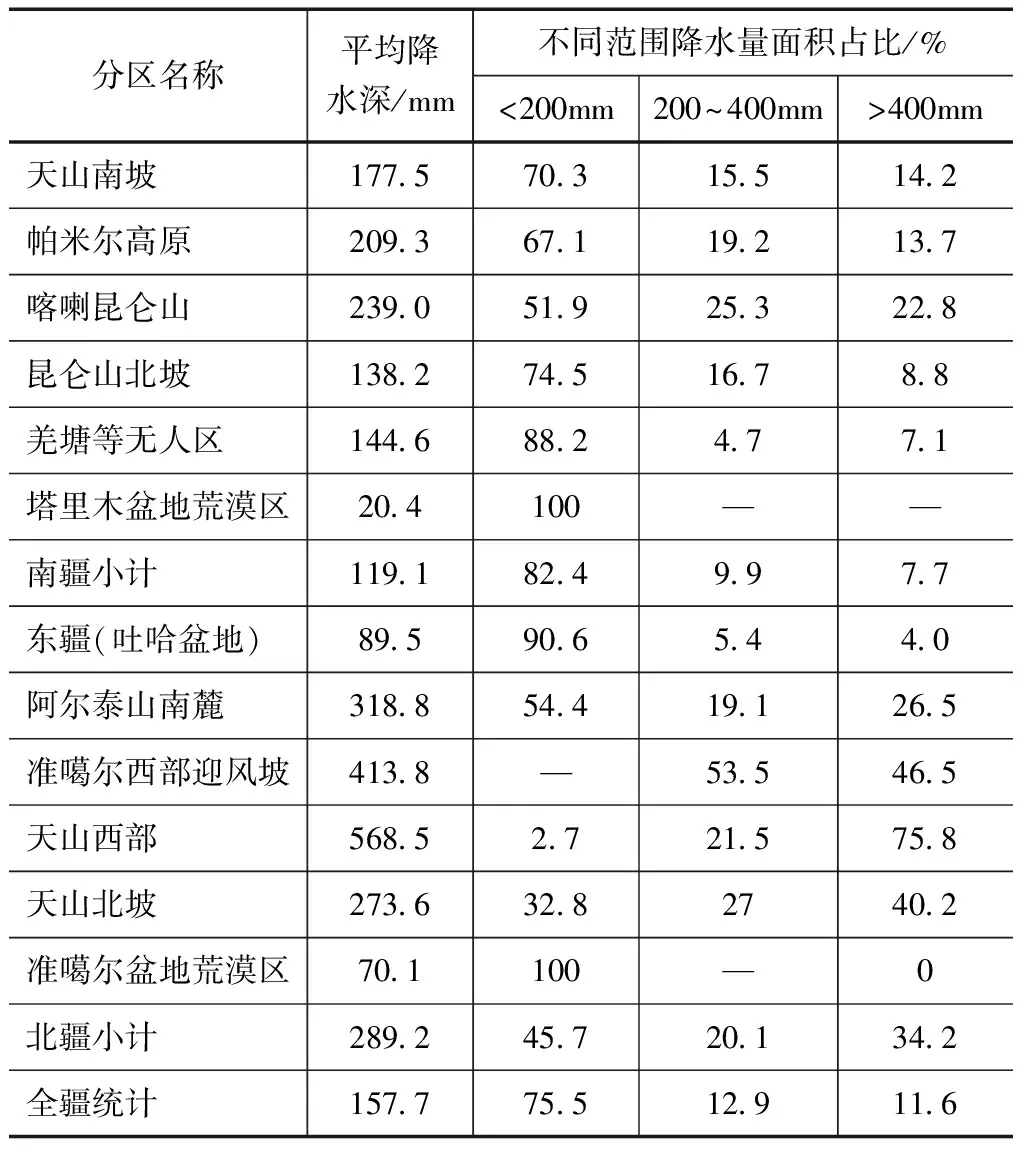

按降水量排序,全疆降水量最少的区域是塔里木盆地荒漠区,其次是准噶尔盆地荒漠区、吐哈盆地、羌塘等高原区、昆仑山北坡、天山南坡、帕米尔高原、喀喇昆仑山、天山北坡、阿尔泰山南麓,降水最为丰沛的区域为天山西部,其次是准噶尔西部迎风坡。详见表2。

表2 分区年降水量统计表

3.2 降水演变规律分析

20世纪80年代以来,在全球显著增温的背景下,新疆也发生了明显的升温现象。从实测气温资料来看,20世纪80年代以前,总体为低温阶段,站点平均气温为6.6℃,20世纪80年代气温上升至7.2℃,90年代气温上升至7.9℃,21世纪初期上升至8.2℃,21世纪10年代上升8.3℃。总体来看20世纪80年代至90年代为主要升温期,21世纪初以来升温滞缓,呈高位震荡态势。

全球变暖导致海洋水面蒸发加大,西风环流进入新疆的水气增加。有研究认为,印度夏季风减弱情况下,可以使得印度洋水气绕青藏高原东北边缘向干旱区输送,也存在来自西北太平洋的水气越过玉门关一直到达新疆东部并形成强降水[13]。同时新疆的持续增温,也会加剧区域水循环,进而引发降水发生变化。

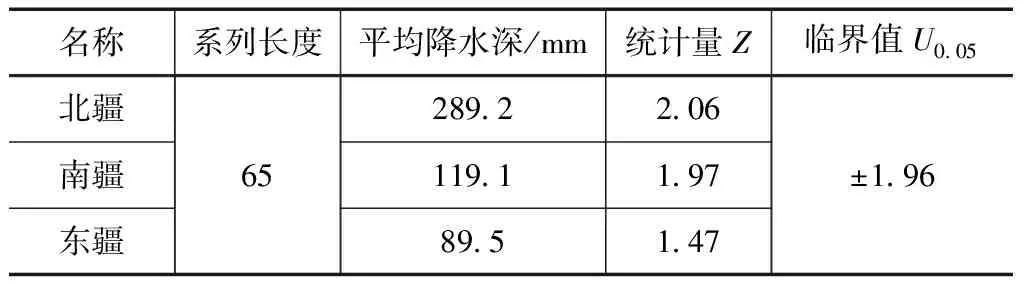

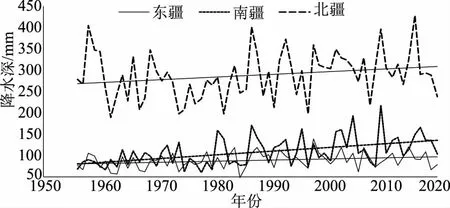

采用北疆、南疆、东疆面降水系列,基于MK趋势检验法结果显示,各分区降水统计量Z值北疆为2.06,南疆为1.97,东疆为1.47,北疆和南疆通过置信度为95%的显著性检验。说明北疆、南疆增加趋势明显,东疆不明显,详见表3。

表3 MK趋势检验表

如图3所示,东疆、南疆、北疆1956—2020年降水趋势变化过程线显示,北疆经历了1956—1960短暂丰水期后,1961—1986年为稳定枯水段,1987年开始呈现波动增加趋势,2016年以后开始减少。南疆1956—1980年为稳定枯水段,1980年以后,开始波动增加,东疆呈微弱增加趋势。值得关注的是,20世纪80年代后,降水波动明显增加,特别是南疆较为明显。

图3 新疆东疆、南疆、北疆平均降水深趋势变化过程线

为进一步揭示降水变化规律,采用降水的年代际距平百分率按不同分区进行分析。东疆1956—1970年为枯水期,此后开始波动增加,但增幅不大。

南疆天山南坡1956—1980年为枯水期,1981—1990年为平水期,1991—2020年为丰水期;喀喇昆仑山、昆仑山北坡1956—1980年为枯水期,1981—2000年为平水期,2001—2020年为丰水期。帕米尔高原1956—1990年为枯水期,1991—2000年为平水期,2001—2020年为丰水期。

北疆就区域而言,变化过程具有一定一致性,1956—1970年为平水期,1971—1980年为枯水段,1981—2000年为平水期,最丰水期2001—2010年,2011—2020年较前期有不同程度减少。

总体来看,新疆1956—1980年为枯水期,1981—2000年为平水段,2001—2020年为丰水期。东疆无明显趋势变化,南疆多数地区2000年以后较多年均值增加20%以上,北疆不足10%,南疆增幅明显大于北疆,南、北疆降水20世纪80年代以后,降水年际波动增加,2017年开始新疆多数地区降水出现波动减少,尤以北疆较为明显。详见表4和图3。

表4 新疆不同气候分区年代际降水深距平百分率一览表 单位:%

21世纪以来,新疆进入65年来降水最丰期,降水增加最为显著的为昆仑山北坡、帕米尔高原和喀喇昆仑山,天山南坡次之。从机理上来看,在一定条件下,存在印度洋水气绕青藏高原东北边缘向干旱区输送的可能,由于水气输送的偶发性,导致强降水事件频发。采用全疆157处长系列降水资料(见表5),计算各季降水的趋势变化情况。由不同气候分区站点平均降水倾向率显示,南疆受强降水影响,夏季降水增幅最大,北疆主要集中于秋冬两季。从近期水利部门洪涝灾害统计结果来看,强降水事件引发的山洪灾害,已成为新疆主要的洪涝灾害形式,且南疆频次增加明显,强降水也导致降水年际波动加剧。

表5 新疆不同气候分区各季降水倾向率 单位:mm/10a

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)新疆多年平均降水量157.7mm,总体属干旱区。占全疆面积75.5%的南疆低山平原区和北疆绝大多数平原区为降水量<200mm的干旱区,塔里木盆地荒漠区降水量<25mm,属极端干旱区。山区相对丰沛的降水支撑了平原荒漠绿洲,并最终耗于蒸发,形成了内陆干旱区独特的水循环特点。

(2)受西风气流及地形影响,形成了新疆降水量西部大于东部、北疆大于南疆、山区大于平原的空间分布特点。

(3)1956—2020年,新疆降水总体呈增加趋势,南疆尤为明显。从距平百分率来看,2000年以后,南疆多数地区距平率超过20%,而北疆基本未超过10%,同时北疆2016年后降水减少明显。

(4)从趋势变化过程来看,1980年以后,全疆年降水波动明显增强,强降水事件频率增多,强度增强,洪旱灾害发生风险增加,应引起关注。

(5)从年代际变化来看,20世纪80年代以前,全疆普遍处于少水期,80年代起降水有增加趋势,南疆增加趋势持续至21世纪10年代,北疆增加趋势持续至21世纪初期,于21世纪10年代,北疆降水开始出现不同程度减少,特别是天山西部减少最为显著。2016年后,全疆多数站点降水出现减少现象。

4.2 讨论

新疆特殊的地理位置和地形条件,使得降水形成过程更加复杂,降水的局地性更为明显,加之新疆站点较少,且分布不均,尤其在降水集中的山区站点更为稀少,因此对数据分析有一定影响,这也是目前降水量研究的瓶颈。

全球变暖所导致的水循环过程加剧与海洋水面蒸发量增大,使大气环流所携带的水气含量增加。初步分析新疆降水增加的主要因素可能归因于全球变暖所带来的境外输入水气量的增加。但由于目前缺少系统全面的降水成因分析,特别是对于空中水气向降水转化的量化研究不够,给准确评估未来降水趋势变化带来难度。对于近期出现的降水减少,究竟是短期震荡,还是趋势性变化,有待继续研究。

21世纪以来,南疆降水的异常偏多,是否受到印度洋水气影响,由于对新疆降水增加的归因认识非常有限,未来还需要进一步探讨。