三孩政策下人工流产女性的现状调查与分析

2022-07-17程莉毛淑洁

程莉,毛淑洁

(永康市妇幼保健院,永康 3213000)

人口普查数据显示,2017年我国出生人口1 723万,2018年1 523万,2019年1 465万,2020年第7次人口普查初步估计出生人口1 200万。最新生育政策调整后实施一对夫妻可以生育三个子女,“三孩生育”政策既是计划生育制度渐进改革的逻辑结果,也是积极应对人口老龄化的必然选择[1]。提高生育率、降低非意愿妊娠、保护生育能力、降低人工流产、安全避孕等已成为现今计划生育工作的重要内容,生育能力的保护是生殖健康的关注焦点。本研究回顾性分析2020年6—9月和2021年6—9月在本院行人工流产妇女的人口学特征及“三孩”政策下已育1孩和2孩妇女行人工流产的原因,以期更好地指导女性术后合理避孕,提高育龄女性生殖健康水平,保护育龄女性的生育能力。

一、资料与方法

1.研究对象:收集2021年6—9月“三孩”政策放开后在本院计划生育门诊行人工流产的妇女共802例为2021年组;2020年6—9月在本院行人工流产的妇女共849例为2020年组。纳入标准:(1)孕早期(妊娠6~10周);(2)B超诊断宫内妊娠活胎;(3)自愿坚决要求终止妊娠且无人工流产禁忌证,并签署手术知情同意书。排除标准:病理性妊娠、自然流产等。本研究经本院医学伦理研究委员会批准。

2.研究方法:采用自行设计的调查问卷,由经过培训的调查员进行问卷发放,使用统一指导语,研究对象在自愿原则下自行填写。内容包括:(1)一般人口学资料,如年龄、婚姻、籍贯、人工流产次数、文化程度、避孕方式等;(2)2021年组“三孩”政策下已育1孩和2孩妇女行人工流产的原因(本次研究对象的产次与已育孩子的个数相同)。由专人收集资料,确保数据的准确性和完整性,对个人信息严格保密。

3.统计学分析:应用SPSS 25.0统计软件分析数据。计数资料用百分率(%)表示,组间比较采用c2检验。P<0.05表示有统计学意义。

二、结果

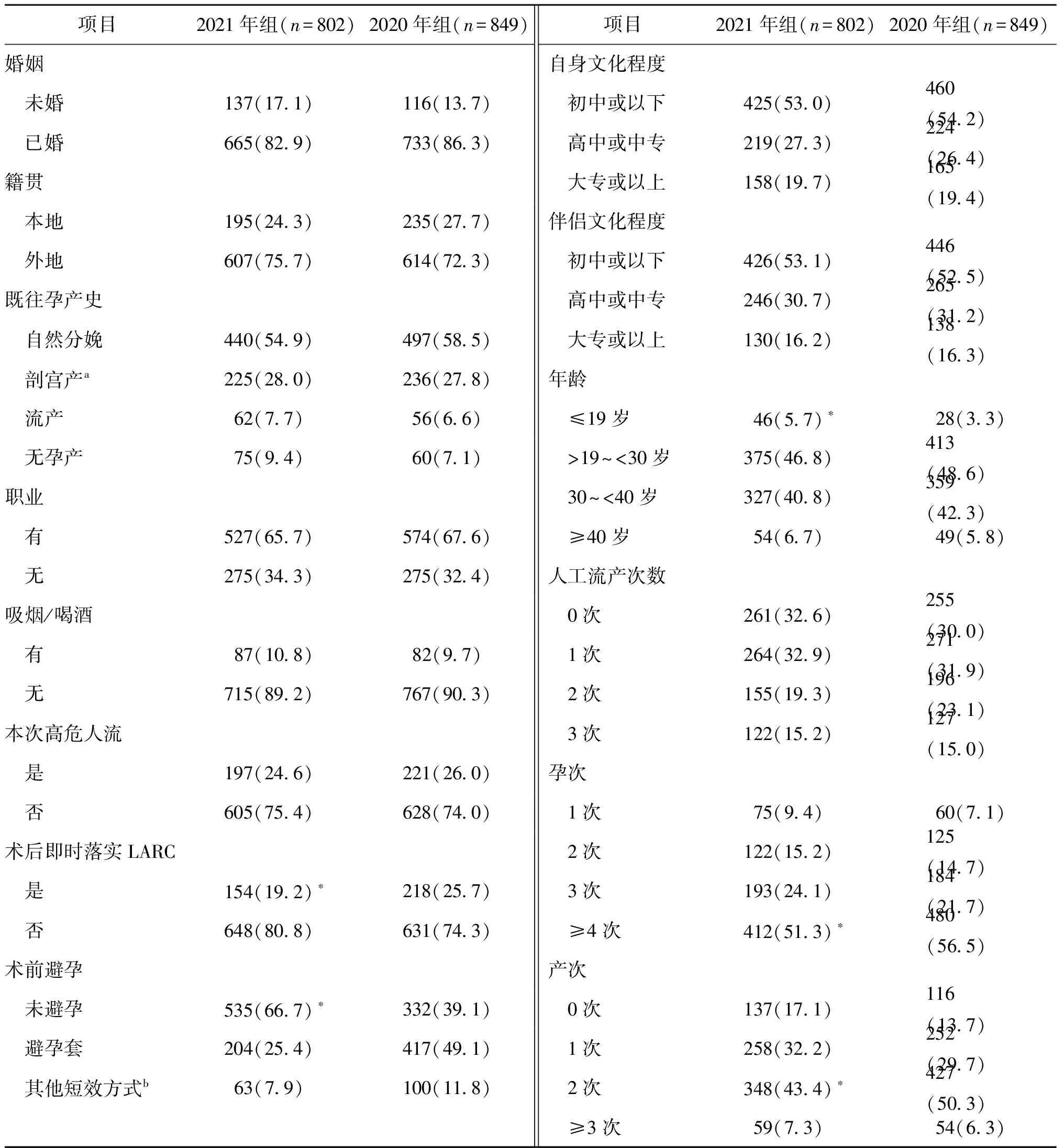

1.一般人口学特征:2021年组和2020年组一般人口学特征分布详见表1。2021年组中≤19岁女性比例显著高于2020年组(P<0.05),术后即时落实长效可逆避孕措施(LARC,包括宫内节育器、皮下埋置剂等)比例显著低于2020年组(P<0.05),因术前未避孕导致人工流产比例显著高于2020年组(P<0.05),孕次≥4次、产次≥2次女性比例显著低于2020年组(P<0.05)。其余人口学特征两组间无显著性差异(P>0.05)。

表1 一般人口学特征在两组中的分布情况[n(%)]

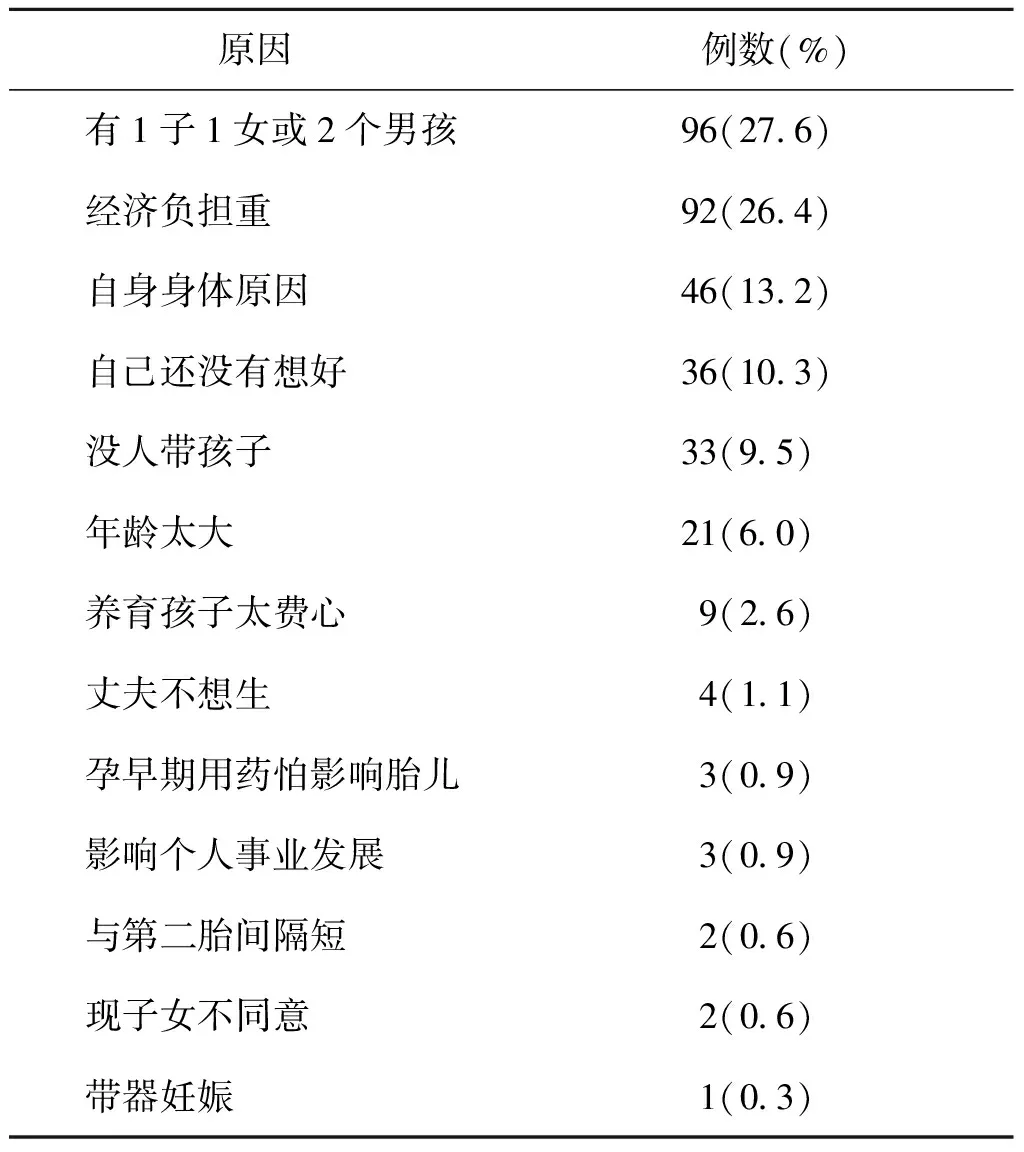

2.2021年组已育1孩、2孩(即产次1次、2次)的妇女行人工流产的原因分析:三孩政策下已育1孩的妇女中,认为“自己还没有想好”是占比最高的人工流产原因,经济负担重、没人带孩子、自身身体原因、与第一胎间隔短为占比第2~5位的原因(表2)。已育2孩的妇女中,有1子1女或2个男孩是占比最高的人工流产原因,经济负担重、自身身体原因、自己还没有想好、没人带孩子为占比第2~5位的原因(表3)。

表2 已育1孩妇女行人工流产的原因(n=258)

表3 已育2孩妇女行人工流产的原因(n=348)

三、讨论

影响生育率的两大因素一是国家生育政策,二是人们的生育意愿。生育意愿的前提就是良好的生育能力,保护生育能力关乎国家未来的人口发展趋势。人工流产可导致子宫内膜破坏,容易形成疤痕、粘连,最终导致闭经、不孕等,对女性身心健康及生育能力损害极大[2]。有人工流产史的女性发生继发性不孕的风险是无人工流产史者的约3.28倍[3]。了解人工流产的现状及其原因,有利于指导术后安全避孕,保护生育能力。本研究中三孩政策后2021年组中因未采取避孕措施行人工流产的比例显著高于2020年组(66.7% vs. 39.1%,P<0.01)。这可能是因为符合三孩生育政策的女性比二孩政策下的人数增多,但多数生育意愿未明确,当出现避孕失败或无保护性行为妊娠后选择人工流产的人数增多。2021年组中人工流产术后即时落实LARC的比例显著低于2020年组(19.2% vs. 25.7%,P<0.01),这可能是因为临床上一般建议对明确近2年无生育要求的女性落实LARC措施,当使用者有生育需求时取出即可恢复生育[4];生育意愿不明确者则一般选择避孕套或其他短效避孕方式。因此,有观点建议医务工作者应加强流产对女性生殖健康危害的宣教,根据女性不同生命时期的生育需求提供全方位、多角度的生殖健康服务,保障其在无生育意愿时科学避孕、有生育意愿时优生优育[5]。三孩政策后2021年组中孕次≥4次的妇女比例显著低于2020年组(51.3% vs.56.5%,P<0.05),已育2孩女性比例显著低于2020年组(43.4% vs.50.3%,P<0.05),数据表明从二孩政策到最新的三孩政策,已育2孩的女性中部分符合国家生育政策又有明确生育意愿者,妊娠后会转为实际生育行为,因此2021年组已育2孩的女性人工流产比例降低。生育意愿的变化不是一蹴而就的,它是从动机、意愿到实际行为这样一个逐步转化的过程,这个过程受到多种因素的综合影响,生育者会根据自身的实际情况进行相应的调整[6-8]。并且,我们还应关注到,近年来行人工流产术患者中未育者处于上升趋势,本研究中年龄最小患者仅16岁,≤19岁青少年比例2021年组显著高于2020年组(5.7% vs. 3.3%,P=0.017),高于石云等[9]研究报道的行人工流产者中年龄≤19岁青少年占比(2.99%)。提示19岁以下青少年更易发生无保护的性行为,因此应高度关注青少年生育能力的保护。应加强青少年生殖健康和避孕知识的宣教,使其充分认识人工流产对未来生育力的影响,避免过早发生无保护措施的性行为,以降低该部分人群的人工流产发生率,保护青少年身心健康和未来生育力[10]。

三孩政策下“想生却不敢生、生不起”是当下育龄女性乃至整个育龄人群普遍面临的困境[11]。说明这部分女性有一定的生育意愿,却没有转换成实际生育行为,并对人工流产给自身带来的身心伤害认识不足。这部分人群往往避孕意识不强,妊娠后部分女性选择人工流产,这可能是2021年组中术前未避孕行人工流产比例显著高于2020年组的原因。经济状况也是影响生育意愿的关键因素,本研究中已育1孩、2孩妇女行人工流产的原因中“经济负担重”居第2位。这与之前研究指出经济收入是影响女性生育的重要因素[12-13]观点一致。目前,我国育龄妇女可以免费获取避孕药具,落实有效避孕措施既能避免人工流产的经济支出又能保护自身的生殖健康,应进一步加强科学避孕宣教并提高免费领取避孕药具的可达性。杜学礼等[14]研究指出二孩政策下行人工流产的原因中经济因素和自身因素的构成比相似。本研究数据与之相似,自身身体原因在人工流产原因中占比较高。因此,对符合生育政策的女性,医务工作者应重点关注保护妇女的生育能力,对近期无生育需求的女性提供科学的避孕节育指导,建议无禁忌证女性(特别是2年内无生育要求的女性)首选LARC,避免人工流产及其近远期对生育能力的损害;而对近期有生育需求的女性应提供科学的备孕指导,首选短效可逆避孕方法,有选择的控制生育时间、提高生育质量,促使人工流产工作从“已流再防”转变为“未流先防”[15-16],保护女性的生育能力。

综上所述,三孩政策下人工流产女性人群结构发生了改变,生育意愿不明确的女性和≤19岁的青少年人数增多。医务人员应加强避孕知识的科普宣传工作,使女性认识到流产手术对生殖健康的危害,树立正确的性与生殖健康理念,能科学有效地选择适合自身的避孕措施,促进女性生育力保护;有生育意愿时能做好妊娠计划,做到有计划的生育;从医疗角度切实为全面三胎政策的实施保驾护航。