清代民国时期北京顺义旗地与庄头问题考述

2022-07-17王俊斌

王俊斌

(天津财经大学 马克思主义学院,天津 300222)

中外学界研究清代旗地的论著较多(1)代表性论著有:杨学琛.清代旗地的性质及其变化[J].历史研究,1963(3):175-194;王锺翰.清代旗地性质初探[J]∥王锺翰学术论著自选集.北京:中央民族大学出版社,1999:195-211;刘小萌.乾嘉年间畿辅旗人的土地交易[J].清史研究,1992(4):40-48;韦庆远.《庄头家谱》与清代对旗地的管理[J].中国社会经济史研究,2001(2):30-42;赵令志.清前期八旗土地制度研究[M].北京:民族出版社,2001;定宜庄,邱源媛.近畿五百里:清代畿辅地区的旗地与庄头[M].北京:中国社会科学出版社,2016;周藤吉之.清朝入关前旗地的发展[M].东京:河出书房,1944.,但鲜有研究民国旗地者(2)参见:王立群.北洋政府时期直隶旗地问题浅探[J].历史档案,2005(3):107-115.,概因多数学者认为自清代中叶以后,由于旗人不事稼穑而在生计日艰时便将旗地出售,从而导致旗地大量流失,致清末时旗地数量已大大减少。但依据民国时期中央地政研究所在今北京、天津和河北地区所做的调查可知,清末民初时这一地区的旗地数量就有十六万顷余,占当时该地区农地面积的15%[1]39622。而在北京地区的顺义,旗地面积更是占到当地土地面积的半数以上[2]338-340。可以说,厘清顺义旗地从清代的缘起发展及至民国时期的遗留及归途,并探讨与之紧密相关的庄头群体,不仅利于旗地史研究的完善,也对华北地区土地制度史的研究不无裨益。鉴于此,笔者不揣浅陋,拟以清代民国时期北京顺义的旗地与庄头为研究对象,希望有益于相关问题的深入探讨。

一、清代顺义的旗地

1644年清王朝入主中原后,为了安置随龙入关的大批八旗王公和官兵,在畿辅地区进行了三次大规模的圈地,当时“直省九府,除广平、大名二府,远处京南,均有旗庄坐落……广袤二千余里”[3]卷18。清廷在入关后所推行的暴力圈占土地政策,使得很多近畿民众担心自己的土地被旗人任意圈占而去,因此携带自己的土地投到各类旗人门下,这就是投充旗地。这些圈、充的土地,总称为“旗圈地亩”。

有清一代,顺义隶属于直隶省下之顺天府管辖。顺天府的辖区在清初多有变化,乾隆八年(1743)开始固定了下来,共领五州十九县。即通、昌平、涿、霸、蓟五州和大兴、宛平、良乡、房山、东安、固安、永清、保定、大城、文安、武清、香河、宝坻、宁河、三河、平谷、顺义、密云、怀柔十九县。由于地近京都,这些州县民地的圈充现象最为严重。如在今日北京的房山、密云、良乡、大兴、宛平、通州、平谷、昌平,清初时期旗地占当地土地的比例分别是71%、79%、100%、97%、82%、99%、95%、89%[4]344-348。

关于顺义旗地的具体情况,本文首先要从《顺义县志》谈起。就笔者目力所见,清代民国时期的《顺义县志》共有三部,分别是清代康熙十三年(1674)由时任顺义知县韩淑文撰修的《顺义县志》(以下简称《韩志》)、清代康熙五十八年(1719)时任顺义知县黄成章主纂的《顺义县志》(以下简称《黄志》)、民国二十年(1931)由时任顺义县乡村师范学校校长杨得馨等主编的《顺义县志》(以下简称《杨志》)。其中,《杨志》部头最重,有30余万字,黄志次之,有11万余字,《韩志》最少,仅万余字。这三部志书,虽有《黄志》摘录《韩志》《杨志》摘录《黄志》的情况,但关于旗地的记载却并不统一。

据《韩志》记载,顺义“原额民金地并寄庄、香火、拨补等地,三千一百八十六顷六十四亩三分四厘八毫六丝,内除节年圈投去地外,实在存剩并河淤香火拨补等地一千二百七十顷六十九亩二分一厘二毫九丝四忽”[5]24。其中所提到的“圈投”即圈占与投充旗地,约记一千九百一十六顷左右。据《黄志》记载,顺义“原额民金地二千四百八十六顷八十八亩五分四厘四毫六丝,内除节年圈投民金地二千四百七顷八十一亩五分四厘四毫六丝,实剩民金地七十九顷零七亩”[6]42, 即圈占与投充的旗地面积占到了当地土地总面积的97%。可以看到,两部志书的旗地数量记载是有着不小出入的,民国《杨志》虽对这两组数据均进行了摘录,但并未有具体阐释。

其实,这两部成书于康熙年间的县志在土地数据上产生差异的原因,主要在于:(1)《韩志》在顺义土地总量的记载中包含了寄庄地(3)明清之际,一些富商巨贾为逃避差徭,多在他处买田立庄。清代虽然寄庄多为所在州县所接收,但并不彻底,往往地寄此处,粮寄他处,为田赋中一大弊政。这种现象一直延续到民国中期。、香火地(4)包括北京白云观等坐落于此的香火地。、拨补地(5)清朝初年,由于旗人在近畿五百里以内任意圈占地亩据为己有,近畿各县之地被圈者甚多,人民无法生活。于是,清朝统治者规定将五百里之外的直隶保定以南各县的官荒地亩如数拨补近畿士民,以为失业士民养生之资,这就是拨补地。参见:王立群.民国时期清理河北旗地过程中拨补租地初探[J].吉林师范大学学报,2016(3).顺义县的拨补地,主要位于距离京城更远些的任丘、河间等地。,所以《韩志》记载的土地总量多于《黄志》七百余顷。(2)《黄志》记载的旗地数量多于《韩志》近五百顷,则是因为从康熙十三年至康熙五十八年又陆陆续续有一些土地被圈占或投充为旗地。

值得注意的是,发生在清朝初年的这些土地被统称为旗圈地亩。但依据民国《杨志》的记载,在顺义县又有存退地、另案地、庄头地、三次赎典地、四次赎典地、奴典地、公产地等七项旗租地亩[2]341。这类地亩又是从何而来的呢?原来,从乾隆时期开始,旗地内部逐步发生了一些变化:一方面,越来越多的旗地被旗人在经济困难时私典给民人,旗地制度开始逐步瓦解;另一方面,大量私典给民人的旗地被清廷以国帑赎回,变成八旗公产。光绪十年(1884),户部对于回赎旗地作为八旗公产的那一部分,作出了分门别类的清理,最终将其命名为八项旗租地[7]卷316:户部9。具体而言,八项旗租地是指存退、另案、公产、庄头、奴典、三次、四次、屯庄八类地亩。根据《杨志》记载,顺义县的旗租地亩共有九百六十四顷余[2]343。后来民国时期,关于顺义旗地的清理,就是根据旗圈地亩和旗租地亩的不同类型进行区别化的留置。

二、清代顺义的庄头

庄头,是旗地体系中至关重要的组成部分。在清代,旗地从地域而言,大致分为:畿辅旗地、盛京旗地和驻防旗地;从类型而言,大致可分为:旗圈地(包括皇庄、王庄、官庄、一般旗地)、旗租地;从来源而言,主要有两种:圈占和投充。本文所述及之顺义旗地,即属于畿辅旗地。终清一代,由于皇庄的管理较为规范化,各类庄头家谱及地亩册的保存也较为完善,所以笔者主要以顺义的皇庄庄头为案例进行介绍。

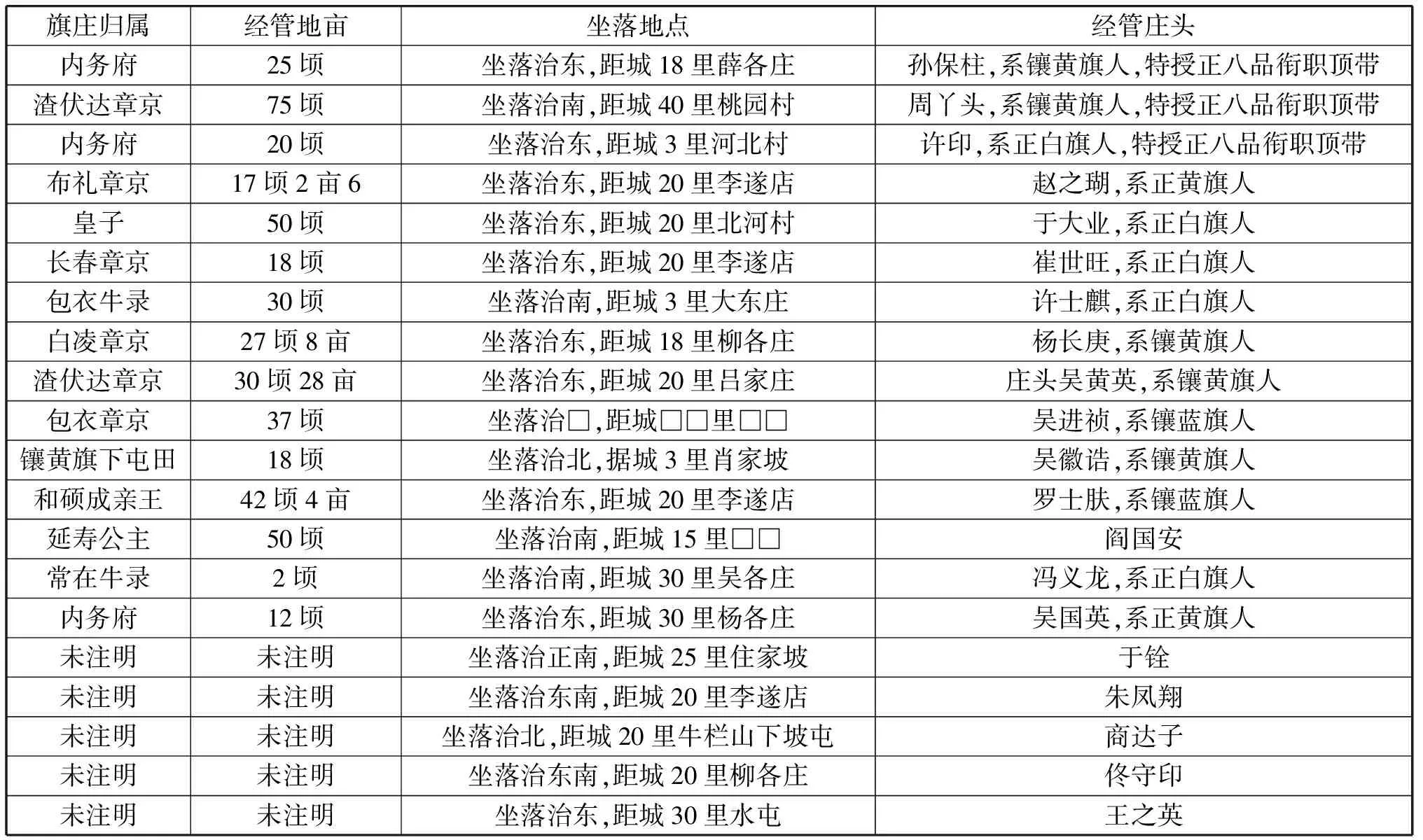

《黄志》中,较为详细地记载了顺义县的圈占类皇庄庄头(见下页表1)。

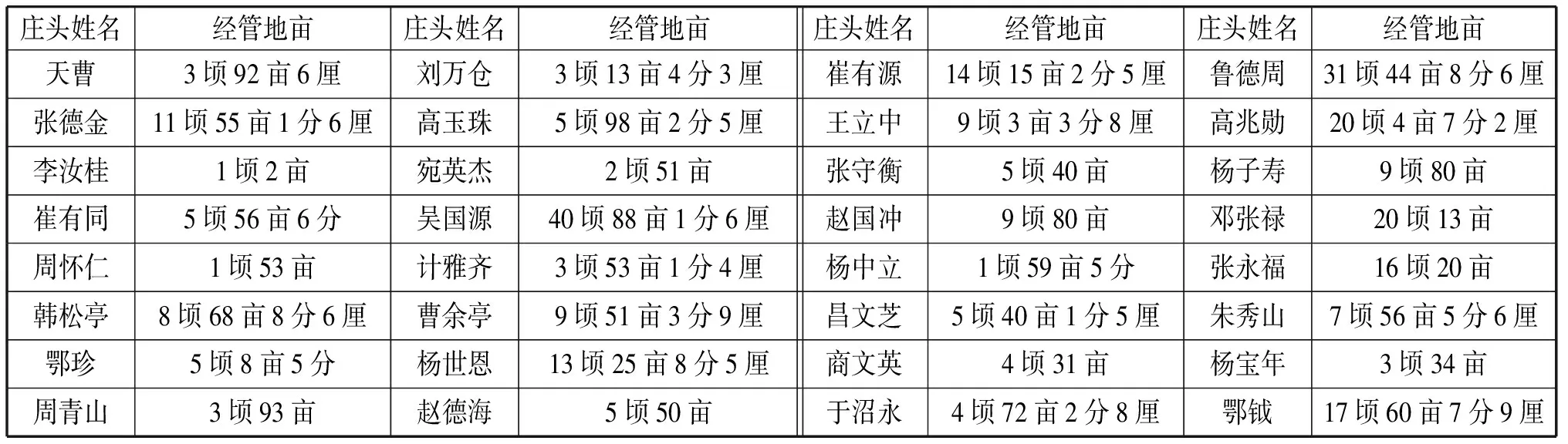

值得注意的是,《黄志》中的庄头仅为圈占类皇庄庄头,而在中国第一历史档案馆所藏《清代谱牒档案》中,笔者也发现了与顺义县皇庄有关的投充类皇庄庄头。《清代谱牒档案》中共有《庄头坐落地亩册》185册,格式均为“内务府管理三旗银两庄头处(庄头名字)坐落(某)县地亩册(无朝年)”。有清一代,老圈庄头由内务府会计司进行管理,投充庄头由内务府管理三旗银两庄头处进行管理。因此,这185册所涉及的庄头均为投充庄头。经过笔者的整理,与顺义县有关的投充类皇庄见表2。

表1 清代康熙五十八年(1719)《顺义县志》所载圈占类皇庄庄头[6]12

表2 顺义县投充类皇庄庄头及经管地亩表

不过,根据日本“南满洲铁道株式会社”(简称“满铁”)20世纪40年代在顺义的调查,关于皇庄庄头的记载又与上述两类资料有所出入(见表3)。

表3 《满铁农村调查》所载顺义皇庄庄头及经管地亩表[8] 623-625

通过对比可以看到,这份关于顺义旗地的资料既包括了《黄志》中的圈占类地亩,也包括了《清代谱牒档案》中的投充类地亩,但较之之前两份档案所涉及的庄头和土地数量,有重合之处,亦有矛盾冲突之处。而且通过对上述三类资料涉及旗地数量的综合统计,又可以发现,它们并未完全涵盖应有的顺义旗地。这些都足以说明,顺义的旗地与庄头情况是非常复杂的。这一点,到了民国年间顺义旗地清理时,依旧可以得到明显体现。

三、民国时期顺义旗地的归途

民国初年,逊清皇室及宗室各人因有《优待条件》而依旧生计无忧,普通旗人则生活日艰。北洋政府出于救济贫乏旗人的考虑,同时更是因为逐渐意识到清理旗地对于增加政府财政收入的意义,于是开始着手逐步整理旗地。1914年9月,北洋政府财政部成立“清理官产总处”,但并未涉及多少旗地事宜,只是从1915年开始处理八项旗租地问题[1]39799。1920年6月15日,北洋政府国务院训令直隶省与京兆区,分别在其所辖境内成立“旗产官产清理处”,开始全面处理旗地问题,旗圈地亩由此纳入清丈范围[1]39691。不过,这一阶段旗地的清理推进速度是很慢的,直到1927年奉系全面控制京兆和直隶之后,旗地的清理工作才开始强力推行。关于民国时期的旗地清理政策,总的来说,是由耕种旗地的佃户出一定的价额进行留置,然后升科为普通民地,即“旗地变民”[9]。关于留置的价格,不同时期不同地区则会有所差别。如旗圈地亩,1924年11月冯玉祥北京政变前,顺义县所属的京兆区留置地价为上地每亩8元、中地每亩6元、下地每亩4元[1]39696;政变后,冯玉祥国民军控制京兆区,地价有所减少,改为上地每亩5元、中地每亩4元、下地每亩3元[1]39701;1926年夏,张作霖奉系进据北京后,京兆区的留置地价变为上地每亩6元、中地每亩4元、下地每亩2元。对于收取的旗地留置费,大约30%~50%给予旗地租主,剩余部分由中央政府、地方政府、具体经办机关进行分配[10]。

顺义县于1916年开始设立官产局[2]344,不过根据顺义县一位会首的回忆,官产局建立后,虽然也要求旗地陈报,但最初几年只是稍稍整理一下,没做什么大事[8]267。1922年以后,旗地的清理工作开始积极起来,县里派人到各村,从村长家开始一家一家地通知,然后根据庄头交出的账簿一块一块地进行叫卖留置[8]274-275。

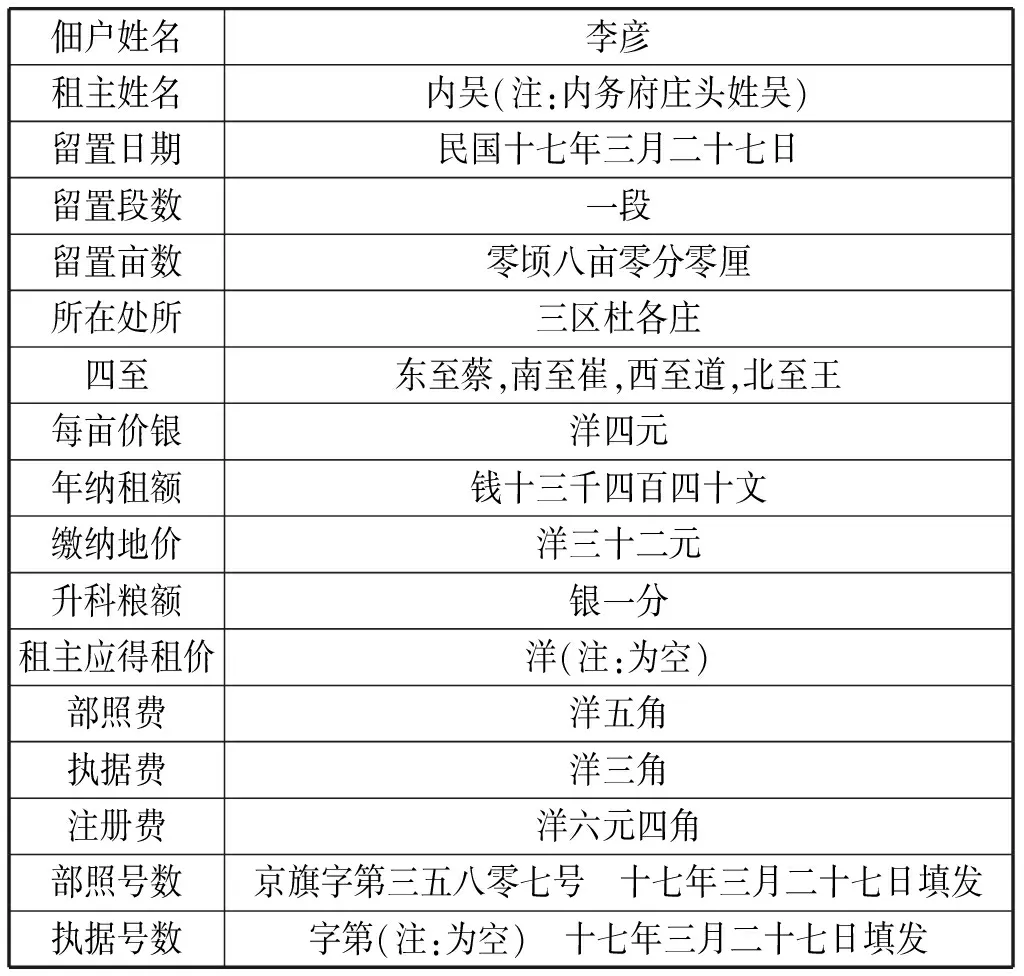

关于旗圈地亩,民国初年时即有王庄地亩以年租金十倍以上价钱卖掉的情况[8]756。不过,从顺义县档案馆的民国档案来看,顺义县旗圈地亩的清理留置主要集中在1925—1928年[8]278。下面是一份老圈旗地的留置册(见表4)。

表4 佃户李彦留置老圈旗地册簿[11]

表4是一份留置地亩额较小的册簿,在另一份《佃户黄万有留置旗地册簿》中可以看到,黄万有于1928年4月留置由鄂姓庄头经管的坐落于顺义县九区大柳树营的投充旗地,留置土地亩数为三亩三分,留置价格为每亩洋四元,缴纳地价为洋十三元二角,此外还缴纳了部照费洋五角、执据费洋三角、注册费洋二元六角四分。通过翻阅北京顺义档案馆所藏《顺义官产处旗地登记簿》其他佃户的留置册簿,发现旗圈地亩基本都是以每亩洋四元的价格进行留置,即以政府所认定的中等地亩进行定价[11]。

关于顺义旗圈地亩的总体清理留置情况,一位曾于1915—1928年在顺义县官产处工作的陶先生回忆,顺义县有两万亩旗地,其中一半被整理了[8]279。但根据中国科学院图书馆所藏《清理河北旗产善后方案》的记载,到1934年顺义县仍未留置之旗圈地为五百九十余顷[12]30。可以看出,两段资料所呈现出的数据差异将近一倍,由于后者数据是由官方整理而得出,因此后者的数据更加可信。

关于旗租地亩,根据顺义县财务科书记赏懋德在1941年的描述,顺义县从1917年开始收取八项旗租地的旗租[8]756;根据县财务科办事员祁自仁的描述,顺义县旗租地亩的民地化过程,是从1922年开始到1939年春官产清理处解散为止[8]770。与旗圈地亩一样,顺义县旗租地亩的清理留置也主要集中在1925—1928年。但是在留置价格方面,旗租地亩的情况则要复杂得多。根据民国时期的县志记载,八项旗租地亩的售价在1928年以前,为每租银一两,令原佃留置出价十三元;1928年后按亩计算,每亩售价二、三、四元不等。但根据顺义县档案馆所藏的众多《处分八项旗租簿》来看,实际情况却与县志记载颇有出入。1928年3月,有佃户孙陞庭留置存退地七亩五分,年纳租额银四钱八分四厘一毫,留置地价为九元六角八分二厘;有佃户秦和留置另案地四亩七分四厘,年纳租额银三钱三分三厘,留置地价为六元六角六分;有佃户景瑞留置公产地二亩六分六厘,年纳租额银四钱九分四厘,留置地价为洋九元八角八分;有佃户张茂留置存退地三亩,年纳租额银二钱四分二厘,留置地价为洋四元八角四分[13]。可以看到,这些旗租地亩的处分价格全都是按照每租银一两对应价额二十元进行留置的。虽然这些实际留置价额高于民国时期县志的记载,但折合成每亩来计算的话,则在每亩一元到四元之间,是平于或低于旗圈地亩的留置价额的。与旗圈地亩一样,旗租地亩在留置时也需缴纳部照费洋五角、执据费洋三角以及数量不等的注册费。从1916年到1931年,顺义县的旗租地亩共计留置五百四十二顷四十亩,价款总计五千四百九十五两一钱二分四厘[2]344。

留置成功后,留置人会拿到“留置旗产契纸”(见图1),这也标志着“旗地变民”的完成。

图1 顺义县佃户许长粹留置旗产契纸[14]

四、民国“旗地变民”中的庄头

民国政府在公文往来中曾经提到,对于清理旗产而言,最为重要的就是找到旗地地册。如果旗地地册、佃户姓名以及旗地亩数与地点四至等信息都不够确切的话,旗地的清理留置工作从源头上就无法开展[15];而要想搞清楚这些信息,必须找到实际经管旗地的庄头,因为他们不仅保有各类地册、佃户册等,而且世代盘桓于旗人租主与耕种佃户之间,各种情况都比较熟悉,是清理留置旗地工作中最为重要的环节[16];不仅如此,很多庄头都经管着两、三个甚至更多个县份的旗地,因此能够获得此类庄头的协助,无疑将极大促进旗地的清理留置进程。基于此,民国时期的历届政府在开展旗圈地亩和旗租地亩的清理留置工作时,都要通过各县竭力找寻到庄头并获得他们所掌握的各类旗地册据。

为了鼓励庄头积极向政府上交旗地地册,历届民国政府还专门出台了针对庄头的奖励政策。奉系军阀在1926年夏全面控制直隶省和京兆区之后,为了增加财政收入,很快就开始了对旗地的清丈留置工作,而专门负责这项工作的清理旗产事务局在8月便出台了《奖惩庄头催头办法五条》。而制定这一专门章程的原因,清理旗产事务局在给各县的训令中也说得很明白,“查旗圈地亩,陈报最关重要,催头辅助庄头亦有相当关系,兹为诱腋庄头、催头等出力赞助,并预防阻挠起见”[16]。

这里有必要对催头做一简要说明。关于“催头”,其实清代官书中并无明确记载,只在为了便于管理庄头而每三年编制一次的《庄头家谱》和《庄头丁档》中偶尔出现,如“获鹿县王地村居住屯领催庄头谢永和”[17]。但至民国档案中则多有出现,如本文述及的下坡村商文英既被称为庄头也被称为催头。由此似乎可得以推断:催头是由部分庄头兼任的。但在河北省档案馆所藏的民国档案中,催头又常常与庄头并列出现。同时,《满铁农村调查》在顺义的旗地调查中,也多次提及“催头”。有的被调查者称,“催头是汉人,庄头是旗人”,“催头都是委托的村民来担任”[8]1037。有的被调查者称,如果“一个催头有两个地,比如一个在顺义一个在怀柔”,“一边就要雇佣催头来收租了”,如果“管辖的地界很近,自己可以做”,就没有必要用催头[8]1039。值得注意的是,这位被调查者是一位本地吴姓庄头的弟弟,接受调查时61岁,因此他的话是颇具参考价值的。由此又似乎可以得出一种认识,即有些催头是出于便利被雇佣来催收所在地旗租的普通民人。可以看到,受史料所限,笔者目前还无法对“催头”作出确切的解释。不过,结合字面理解与这些史料,催头的身份虽无法确定,但其功能应该是可以确定的,即负责催缴旗地租金。

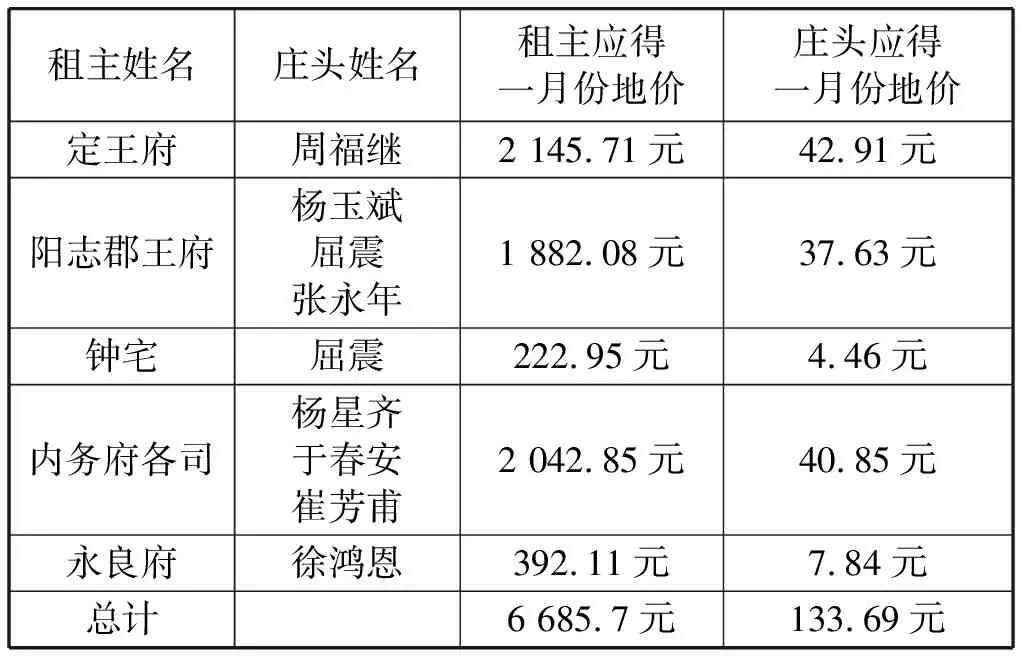

那么,上述的《奖惩庄头催头办法五条》究竟有没有真正地起到作用呢?我们来看一份这样的档案——《顺义县旗产官产清理分处关给总务处呈送各款的文件》。这份档案对于1927年京兆区顺义县官产处发给庄头的奖金进行了记载(见表5)。

表5 1927年1月顺义县官产分处发给庄头劳金清单[18]

通过这份数据,可以发现,庄头确实因为协助政府进行旗地的清理工作而拿到一些奖励金,但金额委实不多。由是庄头们并不是很配合政府的旗地留置工作。

譬如在1927年10月16日,顺义县的一位旗地清理督察员王震生就向上级呈文称,他们在推进顺义县下坡村的旗地清理留置工作时,经管该村及附近多个村庄旗地的内务府老圈庄头商文英却隐匿不见,这样就无法得到其手中保有的各类旗地册籍,而商文英还同时是下坡村的村正,因商家在当地颇有势力,很多佃户在看到商文英都不配合旗地清理工作的情况后,也予以效仿。对于这一状况,顺义县官产局不敢强来。在此情况下,清查地亩督查员王震生通过各种关系多次好言相商,高文英才到县官产局报到,但又假托回家找寻地册等缘由,很多天仍不到县局交付地册。不仅如此,商文英对于自己家族承租的老圈地亩,也不按照章程申请留置[19]。通过这段档案资料中述及的商文英兼任内务府催头和下坡村村正的双重身份可以看到,庄头、催头其实不仅仅是旗地的实际信息掌握者,有些人甚至借着多年掌管旗地获得的经济利益已经成为当地农村颇有势力的人物。而身为村正,商文英也并不配合旗地清理,并对政府的催传隐匿不见。这种情形不仅在顺义发生着,而是在当时的京兆区和直隶省各县普遍存在。

据前述满铁资料记载,到1919年时商文英经管着顺义四顷三十一亩余的旗地。虽然最初并不配合旗地清理工作,但是面对这样一项由政府强力推行的政策,他最终还是需要顺应大势留置的。伴随着他陆续交出的旗地地册和佃户册,耕种其所经管旗地的佃户也陆续进行了留置,如前述的佃户李玉成留置下坡屯旗地六厘,史发留置史家口旗地三亩等[20]。但更令人瞩目的,则是商姓庄头家族的旗地留置情况。从1927年12月至1928年6月,商文英共计留置旗地二顷四十余亩,留置价款共计九百余元。同时,还有十余位商姓庄头家族之人也进行了旗地的留置,且同样所付价款不菲[21]。这种情况正如清理旗产事务局自己所道明的那样,“当清理旗产之始,传知各庄头令其呈报租册,则匿不肯见,及派员调查、按村登记,又复要求自居原佃,归其一人升科、一家暴富”。即便如此,当有告发之时,“总处又以欲清旗地,势必假手该辈,不得不袒护优容……情同县府粮柜地方,俗名称之为‘地虫子’”[1]39827。

其实在顺义县,从经管旗地数量来看,商姓庄头家族只能算得上是小庄头。通过中国第一历史档案馆所藏《清代谱牒档案》可以看到,商姓庄头家族为四等庄头[22]。根据嘉庆朝《大清会典事例》记载,关内一等庄头六十三名,每名地三十六顷;二等庄头十名,每名地三十二顷;三等庄头二百一十五名,每名地二十八顷;四等庄头二百一十五名,每名地十八顷[23]卷904:内务府11。也就是说,作为四等庄头,商姓庄头家族理论上经管的旗地应为十八顷。与前述《黄志》中所记载的经管顺义县旗地的其他庄头相比,如经管七十五顷旗地的周庄头、经管旗地五十顷的于庄头,商姓庄头家族的实力相对较弱,但依旧能够通过世代经管旗地而身家丰厚,以致能在留置旗地时拿出数量可观的价款,由此便可想象其他更大庄头的经济实力。正如满铁调查员在顺义调查时向一位原官产处官员询问“庄头一般都很富有吗”,而所得到的回答是“是的,都是富人”[8]281。

与经济上的富有伴随而来的,还有他们在当地政治上的一定优势。以商姓庄头家族为例。根据民国时期顺义县政府及所属各机关职员花名册等档案记载,商家人多有任职记录。比如在顺义县保安联队,有商成朴任分队长、商月明任一等警士、商文博任三等警长、商汉目和商维贞任三等警士[24];在县乡村合作社,有商华亭任理事长,商誉亭、商少彭、商圣五等任理事,商文贵、商恩祚等任监事[25];在县税务局,有商少彭、商惠民、商希圣等任征收员[26]。同时,商家也有多人任职于县师范学校、中学、小学,如商学敏、商维孟、商志信、商恩阔等,有的还被任命为学校教导主任[27]。由此可见,借由家族经济上的富庶,商家人在民国时期顺义地区是有着一定的社会地位的。

再以前述吴姓庄头为例。这一庄头家族居住在顺义县的萧家坡,庄头吴崇德最盛时期曾经拥有土地2 000多亩,分布于所居住的萧家坡、鲁各庄、后桥村等地。其中,在萧家坡居住的宅子有“三百多间,很大的规模”,宅子“前后的园地也都是他个人购入的土地”[8]1046。后来由于将土地“分给了两个妾一些,再就是吴成厚(注:吴崇德之子)败家”,到1942年时还剩土地200多亩,且还在顺义县城经营商铺[8]1038-1039。这一时期,在该村拥有土地数量最多的依然是吴姓庄头家族中的人,为吴庄头的远亲,土地400亩[8]1046。同时,吴家是“有势力的名望家族,会首里吴姓的也很多”[28]49。民国时期,县政府要求在村庄一级建立村公会。村公会作为村庄的治理机构,主要人员有村长、副村长,会长或会首。村长和副村长都是选举产生的,会首可以是大家选举产生,也可以由村长选择、拜托。村长和会首一定要土地多、在村庄里威望比较高[28]4。由此可见,与经济富庶互为表里的,还有吴家在当地较为优越的社会地位。

在清代,庄头便有旗地“二地主”之称。原因就在于其家族利用世代经管旗地之便利,通过在旗地地租的催收和上缴之间获得一定的差额,由此逐渐积累财富,成为拥有相当财富的管庄人。有些庄头家族不仅富甲一方,还借着自己的财富和旗人身份在当地肆意横行。但终清一代,庄头及其家族无论何等富庶,却自始至终都是奴仆身份,不可改变。民国建立后,虽然庄头最初消极抵制政府的“旗地变民”政策,但在政府的强令严催之下而不得不屈从时,庄头则往往通过各种手段为自己谋取留置旗地的权利,成为“旗地变民”的获利者,并在当地享有较高的社会地位。

五、结语

旗地这个词汇带给清代居住于今北京、天津、河北地区广大汉人的可以说是一段无法摆脱的痛楚。因为它所带来的不仅是普通民众无法抵御的强权之下的一种经济掠夺,更是一种无以反抗的政治压迫。今天的北京顺义地区,曾在清朝初年时几乎全境被圈充为旗地,大部分民众成为耕种旗地的佃户,依附于旗地进行生产生活,也有极少民众变身庄头,成为依附于旗地的旗下奴仆。而当引发旗地产生的满洲统治者在1911年被推翻之后,旗地却并未随着清朝的覆灭而消亡。如何对待这一特殊土地制度以及盘根其上的复杂社会关系,成为民国政府成立伊始便面临的难题。在综合考量政治、经济等多重因素之后,民国政府推出“旗人地主售地,原佃留买”的“旗地变民”政策,由此拉开旗地向民地转化的序幕。在这幅陆续拉开并于1927、1928年达到顶峰的旗地变迁画卷中,庄头扮演了极为重要的角色。它横亘于政府与佃户之间,是“旗地变民”中无法逾越的关键环节。在顺义,以商姓、吴姓庄头家族为代表的庄头们,正是借助自己的这种优势,从清代管理旗地的“二地主”成为民国年间田连阡陌的大地主,并以此为基础,成为村庄里的村长、会首,家族中人也广泛任职于县里的各级机关和各类学校,成为当地不可小觑的家族势力。