空间性与情感性的调配:网络空间的拓展与网络社区/网络社群的形成

2022-07-17骆正林

骆正林

(南京师范大学 新闻与传播学院,江苏 南京 210097)

网络空间最早是由市场孵化的民间社会,早期网民在网络空间内更像游民,他们缺乏有效的组织约束和必要的制度规范。数字技术不断延伸拓展网络空间,人类生活被深度卷入网络空间,网络空间成为现代社会全新的生活空间。社区是人类生活的微观时空环境,也是社会治理的最初级、最基础的单元。游牧社会的牧圈,农业社会的村庄,工业社会的城镇,现代城市的街道等,都是人类曾经或正在生活的现实社区。随着权力和资本逐渐占据网络空间的主导权,网络空间正在全盘复制或改造现实社会,人类已经快步进入信息主义社会、数字主义社会(datalism society)。在数字社会,个体依据特定程序被塞进网络空间,现实公众被各种程序驯化为数字臣民。网络社区是人类在网络空间内的初级组织,研究人类在网络社区中的数字行为,会让我们更深刻地理解数字化社会,也能够更加理性地看待人类的发展和解放。

一、地域性和情感性:关于社区/社群研究视角的两种取向

在研究网络社区/网络社群之前,我们先来追溯一下社区/社群的内涵演变。community是西方社会学的一个概念,它最早指的是农村村镇、城市邻里中的社会关系。西方的community概念中内置了两个要素,即地域性和情感性,但西方关于community的研究成果主要侧重于“情感性”维度,“地域性”要素时常被忽视或弱化。当community一词进入到中国社会后,我国出现了“社区”和“社群”的两种翻译方法,但早期学者更多从“社区”概念切入,“地域性”得到了自觉不自觉的强化。社区、社群究竟是社会群体、社会关系,还是社会组织、行政区划,直到今天学术界还没有清晰、统一的界定。东西方对社区/社群的“地域性”和“情感性”的不同取向,反映了两种文化体系内部的结构差异。西方关于community的研究具有浓厚的西方情感色彩,中国社区/社群研究则带有浓厚的社会治理烙印。

(一)情感性>地域性:西方community概念的情感偏向

18世纪60年代至19世纪40年代,工业革命深刻改变了西方的社会结构。“生产力的发展粉碎了古老的生产关系,全部固定不变的旧秩序也烟消云散。”[1]资本主义的发展,改善了交通、通讯技术,促进了大规模的商品流通,创造了世界性的市场空间。资本对地理空间的征服,为人的空间流动提供了机会,人类开始超越传统地缘社区,全新的身份关系、社会关系被生产出来。19世纪末20世纪初,机器大工业促进欧美社会进入城市化时期,但城市文明也为欧美社会带来了大量棘手的问题。面对工业文明制造的“城市病”,学者们一方面怀念乡村生活中淳朴的人际关系,另一方面也努力为“城市病”的治理开药方。community一词的出现正是学者们对城市文明反思的产物,也是他们试图理解复杂的城市社会关系的一种努力。

1871年,英国学者梅因(H.S.Maine)出版了专著《东西方村落社区》,他在该书中将欧洲村落社会表述成community。1881年,德国社会学家滕尼斯(F.J.Tonnies)开始使用gemeinschaft(社区)一词,并用它来“说明了人类演进过程中农业社会和工业社会的两极特征”[2]91。1887年,滕尼斯出版了德文版专著GemeinschaftundGesellschaft(中文译为《社区与社会》),该书使gemeinschaft一词成为重要的学术概念。滕尼斯认为gemeinschaft是一个自然形成的、具有共同生活习俗和价值取向的社会关系或社会团体,它是一个富有人情味的、能够守望相助的情感共同体,是一种在“本质意志”基础上的“自然社会”。很显然,滕尼斯提出的gemeinschaft虽然有地域性内涵,但它更加侧重于对“情感性”的关注,或者说,gemeinschaft更接近于中文“社群”的概念。滕尼斯的gemeinschaft研究是对工业化、城市化的尖锐批判,他厌倦城市生活的混乱和冷漠,倡导重回传统社会的单纯和亲密。滕尼斯根据当时的欧洲生活,将社区划分为三种共同体,即血缘共同体、地缘共同体、精神共同体(宗教共同体)。其中地缘共同体的基础是居住地,精神共同体是最高形式的共同体。总之,滕尼斯的gemeinschaft有地域性内涵,但主要强调的是情感性,因此“情感偏向”是gemeinschaft的首要内涵。后来,美国学者查尔斯·罗密斯(C.P.Loomis)将滕尼斯的著作介绍到了美国,罗密斯将滕尼斯的书翻译为CommunityandSociety。

大约在1860—1920年间,美国社会城市化步伐加快,农村人口大量移居到城市。大城市、新兴城市的崛起,带来城市人口的膨胀,城市管理变得捉襟见肘。“城市化孵化了美国精神中每一个黑暗而邪恶的冲动。肮脏、杂乱、骚动、危险、犯罪和腐败。”[3]现代城市社会的出现给社会学家提出了研究课题,他们纷纷从community视角进行社会调查,帮助城市陌生社群寻找缺失的公共精神和社会道德。随着美国经验社会学的兴起,社区调研成为社会学研究的重要方法,此时community的地域性、空间性得到体现。1915年,威斯康星大学的Charles T.galpin出版《农村社区的社会结构》(TheSocialAnatomyofanAgriculturalCommunity),该书把农村社区定义为由中心城镇与周边散居农户构成的共同体。20世纪二三十年代,芝加哥学派将研究触角伸到犹太人聚居区、波兰移民区、上流社会邻里和贫民窟等特殊社区。芝加哥学派社会学研究有两个旨趣:一是关注community的区域性和空间性,注重对特色社区的深度调研。二是关注移民的文化共生与情感依存,注重加强特殊社群的情感联系。应该说,滕尼斯研究并没有给community设定地域或形态的限制,但美国学者的城市社区研究却开始打上了某种“地域”的烙印。

罗伯特·E·帕克(Robert Ezra Park)是芝加哥学派最具代表性的人物。1913年,50岁的帕克在芝加哥大学开始了学术生涯,大器晚成的他将芝加哥学派带到了辉煌的巅峰。“如果说杜威的思想是芝加哥学派的基石,米德是芝加哥学派的精神导师,那么帕克则是芝加哥学派的核心人物。”[4]帕克和他的团队深入社区调研移民生活,他们绘制了芝加哥城市的“地势图”,他们在“地图上绘制了青少年犯罪、卖淫、精神病和其他社会问题的位置。”[5]155-156帕克等人有两个重要的学术贡献:一是开创了经验社会学的研究方法。二是开启了社会学的社区研究。这两大贡献奠定了芝加哥学派的研究基础和学术影响力。芝加哥经验研究方法不仅是社会学的基本研究方法,而且还影响到人类学、社会心理学、哲学、政治学等学科。因此,“芝加哥学派不仅仅是一个社会学学派,在某种程度上,还是一个社会科学学派。”[5]156在社区研究方面,帕克等人从群体而不是从个体视角去研究移民的城市生活、政治生活。1936年帕克在《城市社会学》中给社区下了定义:社区是“占据在一块被或多或少明确地限定了的地域上的人群汇集”“一个社区不仅仅是人的汇集,也是组织制度的汇集”[6]。帕克在社区研究中还形成了他的传播思想,“帕克的传播观引导他发现媒介的力量,人们在社会交往与协商中讨论新闻事件,形成自己对新闻事件的阐释,公共舆论在这一过程中形成”[7]。

community概念的出现是社会学的重要进步,此后community成为社会学的基础概念,它开辟了社会问题研究的新路径和新方法。然而,community的内涵一直模糊不清,关于它的定义更是五花八门。1955年,美国的G.A.希莱里(G.A.Hillery)搜集了94种关于community的定义,发现其中69种定义中包含三种要素,即共同地域、共同纽带和社会交往。1974年,柯林·贝尔(Colin Bell)和霍华德·纽比(Howard Newby)指出:基于地域或位置的社区虽然容易理解,但却遗漏了其中很多有价值的东西。他们在分析了90多种社区定义后断言,“它们(指社区)之中的唯一共同要素就是人!”[8]1975年,Fischer提出“地理位置”不是社区的基本要素,微观的社会生活才是社区的意义所在。此后,很多学者不再拘泥于community的“区域性”,他们更多关注community的“情感性”“精神性”,从而形成了西方社区研究的“脱域化现象”。1981年美籍华人杨庆坤分析了140多种定义,发现community定义包含有四种要素,即地理要素(共同地域)、心理要素(共同价值)、社会要素(社会交往)和经济要素(经济生活)。美国学者罗伯特·M·麦基弗(Robert M.Maclver)曾经辨析了社会(society)、社区(community)和社团(Association)三个词语,期望帮助人们更好地理解和掌握“社区”概念。他认为社会是人与人关系的整体系统,社区是人们共同生活的区域,社团是具有共同利益和兴趣的组织。[2]92然而,麦基弗的好意并没有得到更多学者的呼应,community的概念依然被人们随心所欲地使用。community概念的历史缺陷并没有让它死亡,反而使它更具有模糊美学和社会活力。

总之,西方对community有两种阐释路径:一种是从功能主义视角出发,将community看成是人们生活的地域共同体;另一种是从群体文化视角出发,将community看成社会团体或精神共同体。当community被看成地域共同体时,它的含义类似于中文中的“社区”;当community被看成精神共同体时,它的含义接近于中文中的“社群”。探讨西方社区研究的学术史可以得出这样几点认识:首先,早期西方的社区研究是从“地域性”开始的,学者们从欧洲村镇、邻里关系转而研究大城市的公共生活,但研究的目标是提升社群的认同感。其次,无论西方的乡村社会还是都市生活,社会本身具有较强的自在性、自治性,因此西方社区本身的“地域性”呈现的并不充分,人们更多感受到的是社群的情感互动。再次,西方工业化、城市化后依然坚持“小政府大社会”的治理模式,社会支持、情感互助成为社会治理的重要补充,公共权力很少对社区进行精细的社会治理。鉴于此,西方community概念中情感偏向大于地域偏向,或者说在相当多的语境中community应该被翻译成“社群”“共同体”,他们强调的更多的是社会互动和情感沟通。

(二)地域性>情感性:中文社区、社群研究中的治理偏向

community的含义在汉语中有多种表达,如社区、社群、团体、圈子、共同体等,其中社区、社群是社会学研究中最常用的概念。我国早期的社区研究是吴文藻、费孝通等人大力推动和实践的,它也是罗伯特·帕克中国之旅的意外结果。1929年,吴文藻从哥伦比亚大学博士毕业,回国后任教于燕京大学,此后他积极倡导“社会学的中国化”。1933年,吴文藻担任燕京大学社会学系主任,这使他更能方便地推行“社会学的中国化”;同年吴文藻邀请帕克到燕京大学讲学,帕克将芝加哥大学的社区研究带到了中国。在帕克的影响下吴文藻推动了燕大的社区研究,他鼓励师生深入农村社区和城市社区调研;他主张中国社会学要研究中国国情,要“以试用假设始,以实地证言终”。关于“社区”一词的最早起源,费孝通在《略谈中国的社会学》中有过介绍。当年帕克离开中国后,燕大学生策划编辑一本论文集,同学们在编辑帕克的论文时,被“Community is not society”这句话难住了。“因为过去community和society在汉文中都译成社会。”[9]4经过同学们的激烈讨论,最终大家将community译成了“社区”。

中国传统社会是一种家国同构的社会,“家庭成为国家的缩影,国家则是家庭的扩大”[10]。农耕文明、封建纲常、宗法制度等是中国文化的重要特征,他们共同夯实了中国社会相对封闭、自足的小农经济,同时也将传统中国人牢牢地固着在土地上。在漫长的封建社会,中国人一直提倡耕读传家、安土重迁,皇权和族权可以直接侵入私人生活。因此,我国早期的社区研究带有明显的中国文化痕迹,学者自觉不自觉地强调了“区域性”“地缘性”的特征。费孝通指出:“community必须有地区为基础,如邻里、村寨、乡镇、城郊甚至大至民族、国家都可以用社区来表示,是一个有地域为基础的人群”[9]4。他在《乡土中国》里更加重视社区的地域性、血缘性和组织性,认为“社区是若干社会群体(家庭、氏族)或社会组织(机关、团体)聚集在某一地域里,形成一个在生活上互相关联的大集体”[11]。1948年费孝通在《乡土中国》的后记中指出,社会学研究必须要以具体的社区研究为对象,“因为联系着各个社会制度的是人们的生活,人们的生活有时空的坐标,这就是社区。每一个社区都有它的一套社会结构,各制度配合的方式。”[12]1952年新中国进行高等教育的院系调整,当时的社会学被看成是资产阶级学科,此后社会学研究成了学术禁区。1979年社会学借改革开放的东风得以重建,“中国社会学从1952年被取消到1979年决定重建,一共中断了27年。”[9]6

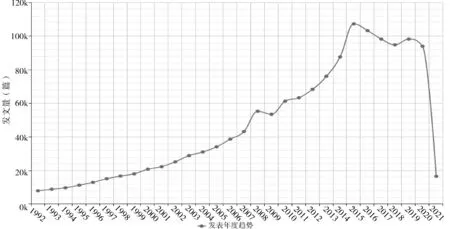

20世纪80年代,社区研究重新进入社会学研究视野,当时的教材、论文主要从“地域性”来界定社区,一些教材甚至将社区简单划分为农村社区、城市社区。随着中国社会的快速发展,社会治理的任务不断加大,社区开始成为社会治理的基本单元。当政治学、管理学等学科先后关注社区后,中国的社区研究逐渐形成了自己的特色,即更加强调社区的地域特色、组织特色,对社区的服务、管理功能研究的较多,而对社区共同价值、公共参与研究的较少。当在中国知网输入“社区”关键词时,共获得了192.96万个研究成果,可见社区研究成果蔚为壮观。图1是知网生成的年度发文趋势图,其中系统开始收录的1992年发文量是7 894篇,到2015年达到峰值时的研究成果是107 186篇。研究成果中出现频率最高的相关主题有社区卫生服务、社区居民、社区健康、社区护理、社区教育、社区治理、城市社区等。可见我国的社区研究主要体现出对社区的功能的开发,如管理功能、服务功能、保障功能、教育功能、安全稳定功能等。

图1 中国知网生成的“社区”研究的年度发表趋势图(检索时间:2021年5月1日至30日)

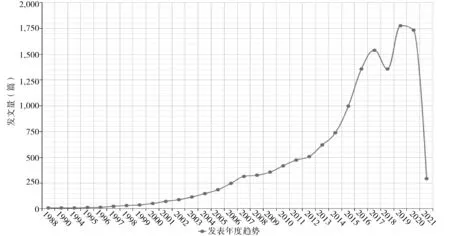

当在中国知网输入“社群”关键词后,得到了1.39万个搜索结果,从绝对发文量上来看,“社群”成果远少于“社区”成果。在知网生成的“社群”发文年度趋势图2(见下页)显示:起始点的1988年是8篇,2019年达到峰值1 774篇。知网显示与“社群”相关的高频研究主题是社群主义、社群营销、社群经济、网络社群、品牌社群、社群化、虚拟社群、虚拟品牌社群;相关的次要研究主题还有:新媒体、自媒体、社交媒体、商业模式等。结合两个年度发文趋势图和相关的研究主题分布,我们可以得出这样的几点认识:一是社群发文的总体趋势与社区研究发文的趋势大致吻合,且社区研究的发文量大大高于社群研究的发文量。二是我国社群研究主要集中在网络社群和商业社群中,研究目的是探讨网络空间内社群的特征,以及如何利用社群(主要是虚拟社群)进行商业营销。三是一些学者对社区、社群这两个概念区分的不够清晰,有的论文中经常是社区、社群两个概念混合使用。

图2 中国知网生成的“社群”研究的年度发表趋势图(检索时间:2021年5月1日至30日)

总之,西方community研究比较重视社群价值和共同情感,更加强调共同体的心理认同和社会参与,或者说西方的研究更加突出community的情感和价值取向。在我国“社区”的提法多于“社群”,并且重视社区概念中内置的地理学和管理学的指标。近年来,我国的相关学术研究有两种倾向:在传播学、社会学等学科领域,学者们受西方研究成果的影响,社群研究较多、情感关注较多,但他们并不特别区分社区、社群两个概念,有时两个概念会在研究中混合使用;在政治学、管理学等学科领域,学者们更加强调“社区”的空间性、组织性,他们的研究领域涉及社区安全、社区犯罪、社区养老、社区教育、社区就业等方面内容,此时的“社区”一般不好用“社群”替代。在社会治理方面,社区已经成为基层社会治理的基本单元,社区网格化管理成为社会和谐稳定的基础。在管理者眼中,社区是规模不等的小社会,是宏观社会的微观组成部分,是大社会在小空间中的各种缩影。

社群、社区本身是由西方社会学引进的概念,当它进入我国后打上了中国特色的烙印。社区、社群概念中都包含着地域性和情感性,社区研究、社群研究都将提升成员的参与感、认同感和归属感作为主要任务。但中文表达上社群、社区毕竟是两个词,而且语感上也能让人体会到差异,因此我们在使用概念时还是应该有所选择和侧重。当我们使用“社群”的时候,我们更加强调社会关系、社会互动和情感偏向;当我们使用“社区”的时候,我们更加强调特定区域、初级组织和共同规范。如果从中国现实的社会环境来看,当讨论社群时,我们会关注社群的社会互助、社会自治和公共价值;当讨论社区的时候,我们会关注社区的社会参与、协同治理和主流价值。社群的价值观有它的公共性,是成员间情感交流的产物;社区的价值观包含社群价值观,但同时也包括公共权力从外部输入的价值观,它要求居民共担发展责任、共享发展成果。社区一般会要求个体约束私人情感,放大社区的集体意志。当然,我们也要提防治理力量对市民社会的压缩或入侵,更加鼓励公民参与社区事务,促进良性的市民社会的发展。

二、空间性与情感性:网络空间生产与网络社区/社群的特征

网络空间改变了人类的社会结构,也缔造了人类全新的数字生活。索亚(Edward W.Soja)认为第三空间是真实和想象的复合,也是对“真实-想象”的超越。第三空间生产是一场后现代新文化政治运动,是一场争取“差异权利”和“位置政治”的斗争,是在传统社会的边缘创建一个“反抗与更新的社会”。在第三空间内,边缘群体跨越了种族、性别、阶级等界限,打破、粉碎和超越了传统社会的“中心-边缘”关系;“他们在坚定的边缘立场中获得了一种特殊的中心地位和永久的全局性地位”[13]106。网络空间类似于索亚提出的第三空间,它是资本生产的过程和结果,也是对传统社会关系、社会结构的颠覆性再造。网络空间是一个开放的、无限的生活空间,它将城市和乡村无缝联结起来,再造出超越想象的城市生活空间。

网络空间可以划分为两种性质的空间,即网络物理空间和网络社会空间。网络物理空间是由电子设备和软件技术共同构建的数字化空间。网络物理空间被建构出来后,它就像原始的自然空间一样,具有原始性、公共性。网络社会空间是人类在网络原始空间基础上开发出来的人类实际占有的生产、生活空间。当人类成为地球的主宰者的时候,人类开始大规模地改造自然空间,并在自然空间内建立起社区、民族、国家和世界。同样,当人们在网络物理空间内活动时,人们同样会创造出一种新的社会关系和权力结构,而网络社区/网络社群无疑是数字社会的初级社会组织。

(一)国外Virtual Community研究:注重数字空间内的情感联系

网络原始空间缺乏必要的组织和规则,网民呈现出游击队、小分队的状况,社群之间缺乏必要的组织和情感联系。网络空间既是社会行动和社会关系的中介,也是社会行动和社会关系的结果。随着通讯技术对时空障碍的逐个击破,虚拟世界和真实世界开始深度交织,数字技术创造了更多的空间规范和社区模式。20世纪60年代末70年代初,一些社会学者受到后现代思想的影响,他们乐观地认为电脑革命是一场反主流的文化运动。这些学者“信奉自由主义,反对独裁主义,折射出他们反(传统)文化的研究起源。”[14]146虚拟社区更使他们看到了“中心-边缘”位置的变化,他们以更加自觉的、革命的姿态看待网络社区。

人类的网络群体活动可以追溯到20世纪70年代,但网络社区/网络社群的概念却是90年代后才出现的。1978年,克里森(Krison)和罗斯·莱恩(Russ Lane)使用调制解调器(Modem),将他们两家的个人电脑联结起来,从而创造了世界上最早的网络论坛(BBS,Bulletin Board System)。此后,BBS的功能不断延伸,成为全球早期最有影响力的网络社区。当人类在网络空间有了更多的社会联系后,学者们自然会关注到网络社区/网络社群。英语世界关于网络社区/社群的表述有多种,如Internet Community、Virtual Community、Online Community等,其中Virtual Community的使用频率是最高的。人类的网络空间生产是一个螺旋式上升的过程,人类对网络空间的认知也是一个不断深化的过程。早期学者将网络社区当成了虚拟社区,认为它们与现实社区有着根本的区别,然而随着网络技术的不断发展,虚拟社区的真实性、社交性、生活感不断增强,Virtual Community有了丰富的真实生活、数字生活的内涵。今天,英文Virtual Community表达的不再仅仅是虚拟的内涵,它是网络社区、数字社区的符号表达,但因为概念生产的惯性,Virtual Community依然被人们广泛使用,只不过内涵出现了变化。因为网络空间越来越具有现实性,虚拟社区越来越具有空间感,所以在下面的论述中我们将Virtual Community更多理解为网络社区,当牵涉到社区成员之间的心理和情感互动时才使用网络社群的概念。

一般认为美国学者霍华德·瑞恩格德(Howard Rheingold)最早提出网络社区的概念。1994年,瑞恩格德出版了《虚拟社群:电子疆域的家园》(TheVirtualCommunity:HomestandingontheElectronicFrontier),该书给虚拟社区下了一个具有人情味的定义。瑞恩格德认为,虚拟社区是“相当多的人(enough people)在网络空间内的社交聚集,他们带着浓浓的人情味(sufficient human feeling)进行长时间(long enough)的公共讨论,从而在网络空间内形成和发展了个人的社会关系”[14]145。瑞恩格德认为虚拟社区起源于“全球有机链接”(Whole Earth’Lectronic Link,简称WELL),因此学者们形象地将虚拟社区比喻成“深井”(well)。哈夫纳(Hafner)认为这口“深井”是由知识分子、艺术家和工程师共同创造和维护的,涵盖电脑、通讯、身体、心智和健康、艺术、娱乐、流行音乐组合等要素。瑞恩格德等学者虽然从电子链接视角追溯Virtual Community的起源,但他们关注的重点仍然是网络社区的群集性、人情味和公共性等要素,他们认为社区深井是人类的一种全新的文化实验(cultural experiment),空间性在瑞恩格德那里没有得到充分的重视。

西方一些学者并没有立即全盘接受“虚拟社区”的概念,有些学者甚至对虚拟社区是否存在表示过怀疑。马基奥尼(Marchionini)就质疑虚拟社区的功能,他认为在线活动只是在寻求娱乐,它连信息交流都谈不上。洛卡德(Lockard)认为网络空间只是一种信息传播,“如果我们将社区的功能多元性简化为传播,那就无异于在廉价出售我们对社区的共同信念”[15]80。斯托尔(Stoll)反对虚拟社区的提法,他担心肤浅而贫乏的网络传播会取代真实而深层的人际联系。还有学者将网民的在线活动比喻成生活在漂浮的世界、独自打保龄球等,他们高度质疑人们的网络交往,拒绝承认网络交往对人际关系、公民生活和政治参与的影响。英国学者阿米蒂奇(John Armitage)、罗伯茨(Joanne Roberts)认为,“赛博空间使人们远离‘真正的’社区、朋友、邻居,而人们的实际生活环境比虚拟的网络要重要得多,赛博空间不过是充斥着各种信息的‘电子主题公园’,与现实世界相比,并没有提供更多的选择,也没有体现出更多的民主。”[16]然而,网络社区不是一个静止的事物,数字技术的发展把人类生活深度卷入到网络空间,网络社区在人类社会生活、人际交往和社会生产中的重要性不断加强。瑞恩格德之后有更多学者研究Virtual Community,涉及社会学、传播学、人种学、经济学、管理学、计算机科学等很多学科。当工商管理、行政管理介入到Virtual Community研究时,网络社区逐渐由自发的情感社群研究转向具有空间性的社区组织和社区管理研究。

学者最早关注的研究话题是虚拟社区对现实社区(real-world community)的影响。早期学者谨慎地认为,虚拟社区和现实社区有根本不同,虚拟社区侧重于信息交换,现实社区侧重于情感联系,但学者们还是肯定了网络社区对网民行为和心理会产生影响。研究者们普遍认为网络社区丰富了人际关系、提高了人际互动,加强了社会支持;个体在网络社区中实现了自我表达,获得了群体认同,满足了自尊心理,赢得了社会地位。美国学者马恩诺等人(Munro,Hook,Benyon)研究了网络社区的社会导航(social navigation)功能,他们认为网民参与网络空间的社会互动,可以帮助自己观察和判断他人的社会行为,从而实现对信息价值的跟踪索取。日本学者(Swn Yoshin, Koji Kamei,Takeshi Ohguro, Kazuhiro)认为,网络社区(network community)和现实社区(real-world community)相比,它能够克服地理和时间的限制,获得交往的便利和自由。但这种自由也会带来交往中的困难,“个体需要忍受信息过载(information overflow)的折磨;在庞大的陌生人群中,个体难以作出交往决策。”[17]韦尔曼(Wellman)和古利亚(Gulia)在研究专业性虚拟社区时认为社区互动性是次要的,虚拟社区对真实社区的影响很复杂,它使工业时代的单一、小型、本地化的社区转变为大型、多元、泛在化的社区。他们认为基于物理位置和邻里联系的现实社区变得越来越虚幻,人们需要通过电子通讯(电话、传真等)来维护现实社区。

网络社区具有隐蔽身份和匿名发言的特征,群体成员之间需要获得彼此的信任和支持,这样网络社群才会形成共同记忆,具备社群的稳定性,因此不少学者重视网络社区的凝聚力研究。帕特纳姆(Putnam)提出社会资本流动是建立网络社区的基础。社会资本是由信息传递所创造和维持的关系资本,它既包括人们在社区所获得的社会联系,也包括在社区中感悟到的做事倾向。帕特纳姆认为从20世纪60年代开始美国人的社会资本急剧下降,而在线网络联系扭转了美国人社会资本下降的趋势。克劳克(Kollock)认为信息发布是网络社区的公共行为,礼物经济(gift economy)是网络社区信息交换的动力。礼物经济是利己主义和利他主义的混合物,人们加入网络社区的首要动机是获取社会资本和交往资本(即礼物)。网络社区具有自发性、低门槛的特点,任何人都可以自由加入网络社区,但有些人加入后就成了潜伏者(lurkers)。克劳克指出潜伏者像寄生虫一样只索取不给予“礼物”,他们不愿为社群贡献有价值的信息,但却通过观察他人发言来算计自己的社会利益。也有学者认为网络信任就如同古老的搭便车一样,开车者与搭车者的信任是随机的、不稳定的。

网络技术的发展创新了人类的生活空间,人类现实社区逐渐向网络空间转移。随着各种网络平台的出现,网络社区的空间感逐渐增强,资本和权力在空间中的作用更加明显。如YouTube在其导航栏中直接设置“社区”频道,此时网络社区的空间感增强了,更多特定用户被吸引到网络社区中来。当平台网站不断创立的时候,网络社区原有的定义也被瓦解。原本被看成单一社区的技术平台,往往可以容纳很多不同的群组。因为,“它由很多子群(subgroup)组成,每个子群都拥有自己的实践和目的,有时候还会与其他子群产生冲突。”[15]82考密特(Komito)认为当代网络社区是多样的,他根据不同的组成方式将网络社区划分为三种,即基于地理或物理空间的近邻社区(proximate communities),基于共同承诺或相同目标的道德社区(moral communities),基于共同规范或相似行为的规范社区(normative communities)。拜厄姆(Nancy K·Baym)根据网民的感受将网络社区的特征归纳为五个方面,即空间感(sense of space)、共享性实践(shared practice)、共享性资源和支撑(shared resources and support)、共享性身份(shared identities)和人际关系(interpersonal relationship)[15]83。此时,学者对网络社区的空间性给予了一定程度的重视,并将其作为网络社区的重要特征加以研究。

列斐伏尔(Henri Lefebvre)认为空间是经济斗争的中心战场。人类的生活空间既是资源也是财富,权力总是在空间中既生产差异也消除差异,差异性是权力主导的空间生产的一个重要特征。随着社交媒体的不断崛起,人类社会生活快速向网络空间转移,网络社区有网民情感聚集形成的趣缘社区,但更多的是现实社区向网络空间的转移或延伸。网络给公众带来了更多的空间体验,甚至创造了比真实社区更“真实”的感觉。网络社区具有强大的组织、动员和监督能力,它甚至对传统的地理社区构成威胁。如魔兽世界给游戏玩家提供更加真实的体验,“它们提供了中性的空间、平等的地位、友好的交流、便捷的访问、熟悉的规则、有趣的互动”[15]84。有学者(Riedel、Dresel、Wagoner、Sullivan和Borgida)在研究明尼苏达州的农村社区时发现,基层社区需要采取积极的措施,鼓励那些缺乏社会资本的人,通过加入虚拟社区来提高自己的社会地位。

福柯认为空间生产中的霸权体现在征服、统治和剥削三个方面。[13]111现在很多网络社区是建立在现实社区基础上的,社区成员可以拥有共同实践、共同话语、共同利益,也可以集体学习、相互交流、相互信任。网络社区是一个权力的竞技场,那些专业的网络社区经常是“权力之间的游戏”(the play between powers)(Alvesson & Sköldberg)。在网络社区人们可以永远不见面,但语言是成员之间的重要纽带,社区成员共享一套编码信息。网络语言不仅是特定权力关系的反映,而且能够生产、再生产新的权力关系。在一些工厂建立的网络社群中,工人们可以共享知识、共享文化,但也导致组织和员工的紧张关系,因为组织试图要求员工“贡献他们所知道的”(contribute what they know)(Bukowitz and Williams)。

欧美很多国家的公共图书馆往往成为网络社区的重要建设者。加利福尼亚州的伯克利和圣莫尼卡,原本是基于地理环境的现实社区,但他们都建设了公共电子网络系统(PEN system),用以鼓励社区居民更多地参与公共事务。圣莫尼卡建设了美国最早的公共网络系统,它为社区居民提供互联网接入服务。该系统的目标是提供公共信息、建立传播渠道、创造公共服务、经营网络论坛、增强社区意识。[15]83英国鼓励和倡议地方当局建设网络社区,美国和法国推动数字城镇的建设。澳大利亚期望通过网络社区保护历史文化遗产,重新创造国家原有的社区精神(Partridge)。随着商业、工业、政治、学术社区的纷纷出现,网络社区研究出现了更多的学科基础和研究视角,如计算传播学、网络民族志,社会网络分析、社会经济学、社会学、信息科学等等。世界各国正在以各种不同的方式渗透到网络社区中,因此,网络社区的创建不一定会导致民主化或发展(Gomez),它甚至可能导致控制与霸权。

从西方网络社区的研究历程来看,学者们首先把网络社区当成虚拟社区,最早研究的是网络社群的情感归属。随着网络社区的不断成熟,学者们有的关注到网络社区和现实社区的关系;有的主张网络社区是人类新的生活空间;有的主张网络社区仅仅是一个信息与娱乐的空间。当网络社区与现实社区深度交织在一起后,西方的学术力量、行政力量都更加关注网络社区,网络社区的空间性、组织性得到了强化,人们更多关注网络社区的学习机制、管理机制,甚至关注到网络社区的国家边界、社区边界。从文献梳理来看,西方Virtual Community的研究注重情感与空间的调适,但侧重于研究网络空间内社群的情感联系和维护,空间性在他们那里得到了重视,但研究的并不深入。

(二)我国网络社群/社区研究:社群研究重视情感性、社区研究体现空间感

农业时代的中华帝国曾经世界领先,工业时代后却落后挨打,滑到了世界的边缘。20世纪90年代,中国赶上了全球化、信息化的浪潮,古老的中华文明再次走到世界的中央。改革开放以来,中国高度重视信息技术对国民经济的拉动作用,网络空间则成为信息产业发展的一种必然结果。网络空间不断被生产出来,中国人有了话语表达的机会,也有了更加广阔的生活空间。“我国成规模的网络社区的出现,要追溯到1998年的西祠胡同和1999年的‘全球华人虚拟社区’ChinaRen的创办,前者发展了以讨论版组群为主导的社区模式,后者则以聊天室为核心,开发了游戏、邮件、主页、日志等一系列以用户为中心的服务内容。这两种模式,成为社区网站的主要应用模式。”[18]网络社区是网络空间的初级组织,早期网络社区是一种自发的、松散的数字社区,社区纽带是共同利益和话语兴趣。随着网络技术的不断发展,现代的网络社区已经全面复制现实社区,网络社区已经成为国人数字生活的新空间。

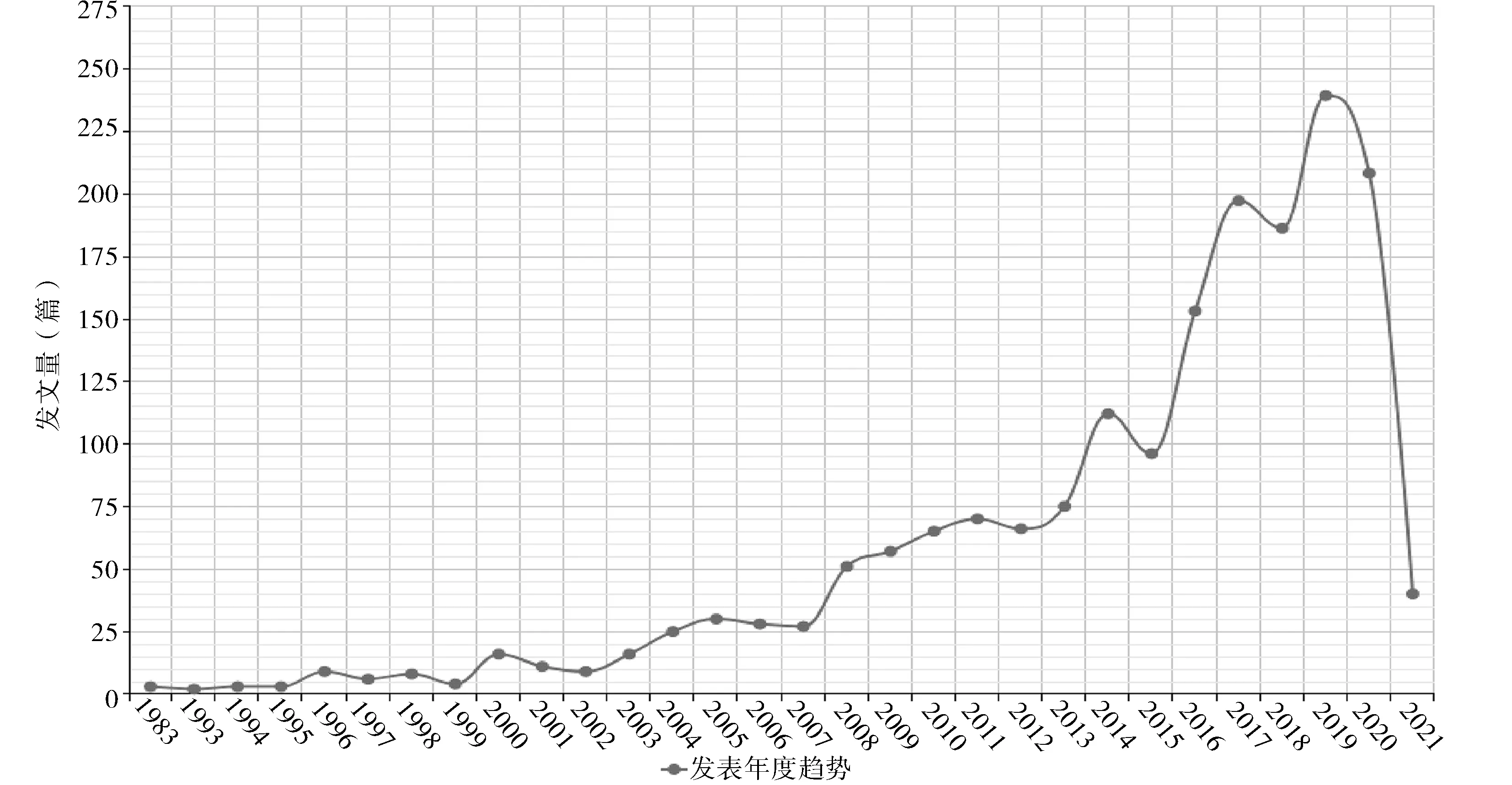

因为互联网初期被看成是虚拟的、脱域的网络空间,所以早期国内学者研究网络社群的比较多。在中国知网输入“网络社群”关键词,共获得1 443篇期刊论文、235篇学位论文,年度发文趋势如图3所示(见下页)。其中1983年有3篇、1993年2篇,2019年的峰值是239篇。这些论文涉及的相关主题有:新媒体、自媒体、社交媒体、社会网络分析、思想政治教育、网络政治参与、网络舆情、意见领袖、社群营销、风险投资等。研究内容“大多集中在社群特征、意见领袖角色、发展模式以及忠诚度等方面”[19],同时关于舆情引导、商业营销和社会治理的内容也较多。关于网络社群、虚拟社群,学者们给出了各自的定义。黄丽丽等人认为:“虚拟社群是指一群拥有某方面相同点的人(如兴趣、爱好、工作等),他们打破地域限制,在互联网空间中联结形成的一个互动场域或社会关系网络;虚拟社群中的成员共享一套社会规则和共同的语言,拥有与传统社群类似的社会化、提供信息、建立归属感和认同感的功能。”[20]26潘曙雅、张煜祺在研究粉丝社群时指出:“网络粉丝社群中的互动仪式可以使社群中的成员实现等级和权力的分层。社群中的高度的参与者,通过仪式获得权力,控制他人的行为;位于社群边缘的参与者,被动地接受控制;两级之间的中间形式的人,既不发号施令,也不服从命令,而是在平等的交换中与人互动。”[21]马忠君提出了“虚拟自我”的概念,研究个体在网络空间内的自我呈现、印象管理和自我建构,他认为,“人们在虚拟空间的探求其实就是对自我的一种探求,是一种对生命本质意义的追问”[22]。

图3 中国知网生成的“网络社群”研究的年度发表趋势图(检索时间:2021年5月1日至30日)

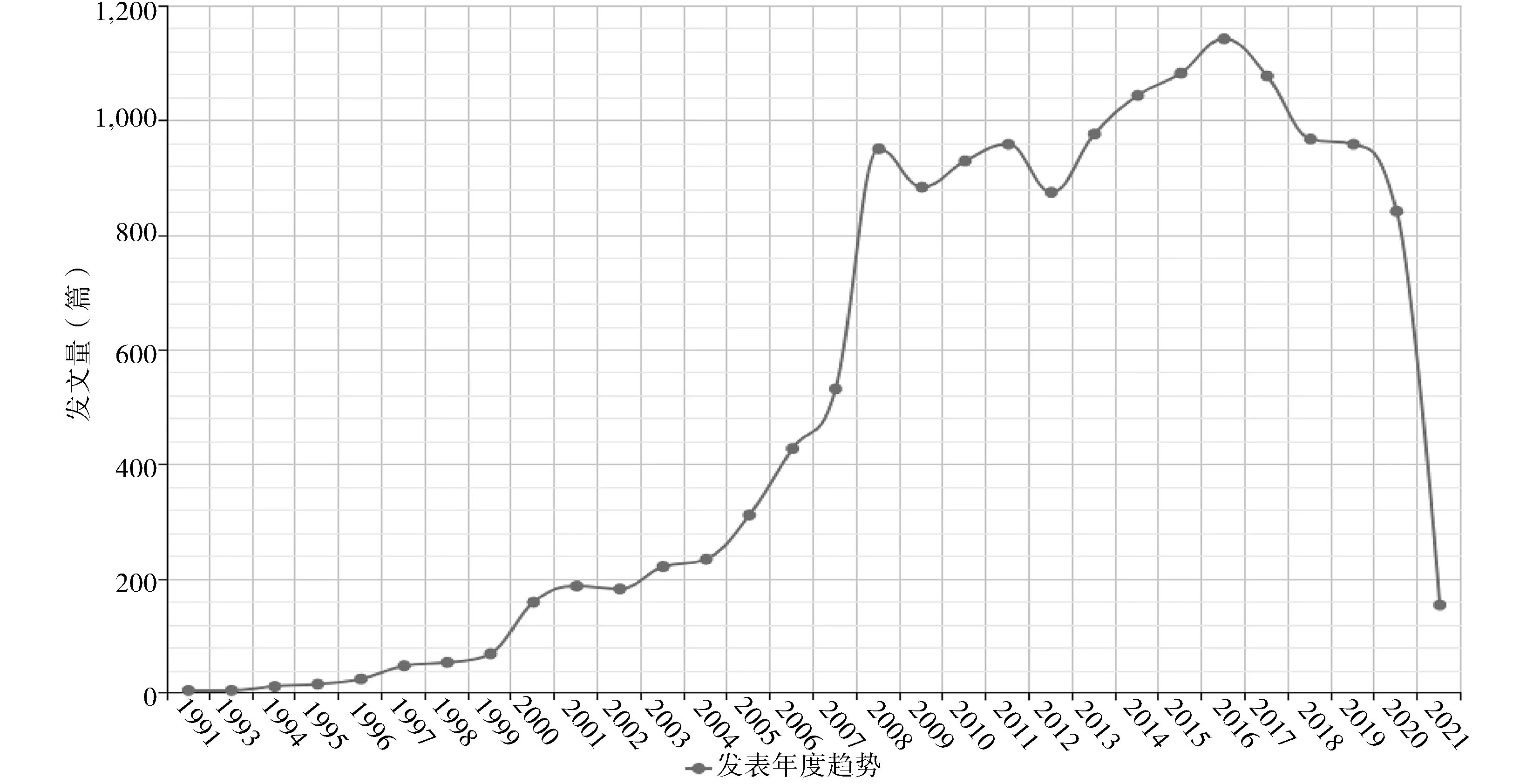

随着网络空间对人类生活的全面接管,“网络社区”研究也逐渐多了起来。在中国知网输入“网络社区”关键词时,共获得1.17万篇期刊论文,1 824篇学位论文。显然,近年关于网络社区的研究明显比网络社群的研究要多。从图4(见下页)年度发文趋势来看,1991年是5篇,1993年是5篇,1994年是12篇。发文趋势图中出现了几个波峰,2008年第一个波峰是950篇,2011年第二个波峰是958篇,2016年最高波峰是1 142篇。从发文趋势图明显可以看出,2018—2020年间网络社区研究进入了高宽阶段,即每年的发文量都在800篇以上。关于网络社区的研究论文涉及的主题主要有:网络平台、虚拟社区、网络虚拟社区、网络学习社区、重叠社区、社区发现、社区结构、复杂网络、社区网络、社会网络、社交网络、社区挖掘、社区划分、社区发现算法、社会网络分析、重叠社区发现、社区监测、网络营销、社区卫生服务、思想政治教育、社区教育、知识共享等等。

如果仔细分析国内学者的研究成果,将会发现很多研究没有将“网络社区”“网络社群”严格分开,经常是混合、重叠使用。有的甚至用网络社区来解释网络社群,或者用网络社群来解释网络社区。如有学者这样表述:“网络社群是一定数量的个体在网络上长时间的分享某些知识与信息,而且付出了如同对待朋友般彼此关系的情感,进而发展人际关系网络所形成的虚拟社区”[23]。在知网上用“网络社区”“治理”两个关键词联合搜索,共获得148篇期刊论文,117篇学位论文,发文趋势如图5(见下页)所示;其中2002年1篇,2016年34篇,2020年达到41篇。涉及的主题主要有:网络时代、社交网络平台、新媒体、网络社区、城市社区、虚拟社区、社区营造、政策网络、社区网络、社会网络、治理网络、合作网络、网络社会、网络论坛、社会资本、网络参与、居民参与、网络谣言、社区治理、网络治理、协同治理、社会治理、城市社区治理、社区自治、网络社会治理、治理视角、治理模式、治理机制、治理路径、网络视角、网络舆情、实证研究、农村社区治理、社区公共物品、新浪微博、网络群体事件、社区养老等。涉及的次要主题有:网络平台、社区网络、网络空间、城市基层社区、城市社区、社区居民、社区成员、多元主体、社区主体、治理主体、城市居民、社区公共事务、社会资本理论、社会资本、社区社会资本、社区治理、网络治理、城市社区治理、网络化治理、社区建设、社区自治、协同治理、网络治理模式、社区治理体系、治理结构、社区治理新常态、公民参与、公民参与网络、社区参与、居委会、社区居委会、利益结构、利益相关者、社区认同、电子政务、网络舆论、网络舆情、法制化等。

图4 中国知网生成的“网络社区”研究的年度发表趋势图(检索时间:2021年5月1日至30日)

从模糊的意义上看,网络社群/网络社区都是一定数量的网民在特定的网络空间内长时间互动所形成的初级网络社会组织。但从用词的精确性、科研的严谨性上看,还是应该将两个词汇做适度的区分。网络社群强调网民在虚拟社会关系基础上的社会互动,群体联系的纽带是信息贡献和情感共融;网络社区是网民在数字生活中所形成的初级社会组织,它既强调社区内群体的情感联系,也强调社区组织的稳定性和秩序化。从目前的研究成果来看,网络社群往往注重对网络空间内群体行为和情感的研究,网络社区更加注重对平台建设和社区管理的研究,更加注重对社区功能的深度开发。网络空间、数字空间的出现,是人类文明史上又一次的生存革命、空间革命。人们在网络空间内自由集群、形成社区,然后再形成数字城市、智慧国家,进而创造出数字主义社会、网络主义社会。随着社会生活的不断网络化,社会治理越来越关注网络社区的建设,因此,网络社区将成为社会治理研究的一个重要内容。

三、网络社区的三维辩证法:“话语-资本-权力”的博弈与协同

总体上来看,我国学者并不刻意区分网络社群、网络社区两个概念,他们会根据各自研究的对象和目标,策略性、机动性地调用网络社群或网络社区两个概念。如有学者认为:“网络中人群聚集互动的地方都可以称为社区,有些社群能形成稳定的群体,有些社区却不尽然。但是,将人群偶然汇集的社区建设为具有稳定关系、有群体意识的社区,是很多社区努力的一个目标。”[24]下面主要从空间性维度对数字生活展开讨论,因此我们选择“网络社区”作为基本概念,旨在探讨网络空间内三种力量的博弈和均衡状态。

现实空间的社区是个“小世界”,它是在有限地理空间内的生活空间,社区成员间的“社会链条”是单纯、清晰的。网络空间是个无限开放的空间,不同地域、不同身份的人随时可以互联,因此互联网早期社区是实时的、动态的、松散的,人们可以根据“兴趣”自由地加入社区讨论,也可以在厌倦之后即时撤离特定的社区。网络技术的进步促进了数字空间的裂变,网络社区突破了早期“趣缘社区”的单一模式,各种全新的虚拟社区被创造出来,传统现实社区正在全面经历网络化,现实社区和网络社区出现了深度的接轨和融合。网络空间内出现的各种社区改写了人与人、人与社会、人与自然、人与万物的关系,如生活社区、工作社区、商业社区、政治社区等,人类进入到一个交往目标更明确、资源配置更精准的数字化社会。网络社区是人们数字化生活的产物,是人类在网络空间内形成的初级社会组织。共同生活、共同利益、权力资源是现实社区的黏合剂,网络社区背后同样有着各种力量加以维护,其中话语、资本和权力是网络社区最重要的三种聚合力。三种力量对网络社区的生产,三种力量本身在网络社区内的配置,它们共同决定着网络社区、网络社会的基本面貌和发展状态。

(一) 话语的社区:“趣缘”营造出的自由表达、舆论监督的社区氛围

资本主义的发展抛弃了价值理性,工具理性一路高歌猛进,物质财富成为资本的追逐目标。针对资本主义的制度霸权、话语霸权,哈贝马斯提出了交往理性的概念。交往理性冲破了资本主义话语霸权,维护了行为主体的表达自由和话语民主,实现了对人类生活世界的救赎。人类的交往活动主要通过语言媒介来完成,在对话、交往的活动中人们能够形成一个相互理解、价值共享的共同体。如果人类的言语行为受到阻碍或歪曲,交往理性就会丧失,实情、人情和心情三个方面就难以得到表现。网络空间最大程度地发掘了人的交往潜能,人类生活空间得到了前所未有的放大。互联网发展早期,普通网民能够自由地在网络空间聚集,他们在相互交往、平等对话中形成特定的社区,共同兴趣是他们相互聚集的主要动力。哈贝马斯将社会学的交往行为划分为四种,即目的性行为、规范性行为、戏剧性行为、交往性行为。公众在网络空间内的交往活动,依然没有脱离哈贝马斯的行为理论范畴。

首先,话语社区实现了公众的表达自由,基层社会的表演潜能被激活。戏剧性行为(dramaturgical action)是指“在公众场合有意识地展示自己主观情感、品质、愿望等主观性行为,它的核心概念是自我展示”[25]167。互联网被认为是去中心、去权威的空间,早期网民认为网络是平民的天堂,人们带着后现代审美赞颂互联网。早期网络赋权是普惠的,网民依据共同兴趣结成社群,他们针对共同话题展开讨论,社群在“圈定的数字舞台”上“集体行动”。聊天室、BBS、博客、微博、微信、豆瓣等平台,就是网民最早聚集的网络社区。Web2.0时代,随着博客、播客、维基、SNS等社区的形成,单一平台的疆域被打破,社群内、社群间“人-人”直接互动,更多人的交流欲、表现欲、创作欲被激活。Web3.0时代,平台的智能化不断提高,形成了“人-网络-人”的交往模式,平台不仅能够与人直接交流,而且能够精准把握用户的需求。微博、微信、抖音、快手等智能平台的先后出现,所有阶层的群众均可进入网络社区,人们直播生活、展示才情、指点方遒,整个社会进入到自恋、自信的时代。快手、抖音、拼多多、水滴筹等平台的下沉,使广大农民的精神状态、生活状态出现了巨大变化,很多农二代甚至成为网红一代。戈夫曼(Erving Goffman)认为社会生活中的每个人都有表演欲,人们渴望通过在生活舞台上的表演,从而获得他人的认同、实现自我的“印象管理”。互联网模糊了线上-线下、虚拟-现实之间的界限,它最大程度激发了公众的自我表现欲望,网络社区因此成为每个人展示生活和智慧的表演舞台。话语社区传播了私人观点,彰显了个性特征,激发了社会创新,公众因网络社区而感受到自由、自信和尊严。话语社区虽然充斥着很多平民化、碎片化、浅薄化、庸俗化的符码,但进入网络社区的每个人都获得了精神自由和生活愉悦。

其次,话语社区奠定了社会舆论场域,舆论对公权力形成全天候监督。哈贝马斯(Jürgen Habermas)认为社会集团的成员需要遵循共同的社会规范,遵守特定的行为规范是集团对成员的要求,也是置身其中的成员对集体应尽的义务。因此,哈贝马斯提出了规范性行为(normatively regulated action)概念,并用“守矩”与“越轨”来考察和衡量社会成员的行为。网络空间内大大小小的话语社区,给公众参与社区生活、社会生活提供了机会,也形成了对公共权力进行全天候监督的机制。网络社区是去中心化的、平等交流的社区,社区成员可以自由进出,社群观点更能体现出民意的精髓。权力的专横和腐败是一种社会公害,只有对权力实施有效监督,将权力关在笼子里,权力才能为社会造福。“一个公道的政府会激发人们的正义感。一个玩弄虚假、欺诈的政府必然会使社会流行阳奉阴违的两面派伪善习气。”[26]柏拉图期望君王们都能成为哲学家,认为君王的智慧和德行,将是城邦的福祉、公共的善。孔子一直致力于劝君修德,“为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。”[27]在中国古代,帝王将相可用法律制度约束国民的外在行为,用三纲五常、意识形态管制国民的内在思想,但他们自己的权力却是在封闭的环境下运行的。网络社会的来临使公共权力得到了约束和监督,执政者开始重视权力使用的透明、合法。网络话语社区使边缘群体获得了监督权,舆论监督、话语政治成为我国政治生活中的新现象。在奶粉、疫苗、红十字会等一连串的舆情事件中,网络舆论一方面对相关责任企业、责任人给予强力规范,另一方面也推动了我国在相关领域的制度和法律的建设和完善。当然,网络社区容易出现道德绑架、舆论逼视,少数人带着深刻的敌意和怨恨,借用道德大棒四面出击,释放情绪、围攻理性,导致互联网社区内理性表达受到极大的伤害。但从总体上来看,公众参与舆论监督,让人们对生活有了信心,对社会增加了希望,能够从容地、安全地享受社会生活。话语社区的规范功能,使人们的生活世界表现出更和谐的“合法关系”。

再次,话语社区降低了社会关系成本,资源聚集、社会动员的速度加快。哈贝马斯认为人类的社会交往具有功利性,行为者总是期望自己的意图与社会情境保持一致。因此,哈贝马斯提出了目的性行为(teleological action)的概念,并认为目的性行为“是以自我为中心的利益权衡为基础的”[25]166。人的社会交往既是生存之需,也是获取社会资源的通道。传统社区以具身交流为基础,社会交往具有强烈的情绪体验;网络社区突破了时空障碍,人们抛弃身体在数字空间聚集,社会交往可以全程随机进行。“社会化媒体致力于生产一张无限延伸的‘关系大网’,客观上要求将一切躲在暗处的碎片空间都抛入公共视域,如此才能打通并完善原有的‘空间拼图’。”[28]81网络发现和激活了我们的人脉,实现了社会关系的聚合和再造,帮助个体编织出最大的关系网络。随着虚拟社区和现实社区的相互渗透,人类的社会关系和现实资源被重新调配,网络社区成为获取社会资源最便捷的通道。话语社区资源的给予程度,决定着话语社区的凝聚力、认同度。“现实社会的组织方式是一个小世界,它是一个高地方化类聚和低全球化融合(high local clustering and short global pathlengths)的组合。”[17]高铁、网络让想象与远方变成了现实与生活:高铁彻底改变了传统城乡结构,中小城市成为大城市的卫星城,乡村资源大量快速向中心城市聚集。同样网络社区征服了空间限制,社区边界被充分打开,社会资源实现了全国化、全球化配置。那些聪明的网红可以利用公众的注意力、同情心,瞬间聚集庞大的社会财富,创造出“丑小鸭变白天鹅”的传奇。在新冠疫情期间,网民可以通过网络社区寻医找药,为危难中的人们提供社会援助。更多的人看到了朋友圈的神奇,他们不断在朋友圈中“混个脸熟”,通过朋友圈对各种各样的朋友“画像”,最后在需要的时候将关系兑现。为了获取宝贵的社会资源,少数人乐于主动式暴露、炫耀式生存、窥视化分享,他们把朋友圈变成监测圈、公关圈、生意圈。话语社区过度的功利性交往,也使社区产生出情感交易、关系绑架等现象,这些负面现象无疑成为话语社区的压迫力量。

话语社区是特定群体的趣缘社区,人们因共同话语、共同情感而聚集,群体之间的互动性很强。因为网络聚集成本很低,所以网络社区最容易进行社会动员,促进网络行为和现实行动的共振。“互联网让自由无形的团体迅速动员、示威游行,这是等级森严的组织所无法做到的。在越战年代,策划一次示威要用数周数月的时间来准备小册子、海报及打电话,游行队伍的规模用了4年时间才从起初的2.5万人达至1969年的50万。相比之下,2003年2月的一个周末,在伊拉克战争爆发之前,美国有80万民众,欧洲有150万民众上街游行。”[29]共同行动是话语社区认同的最好黏合剂,而集体维权是话语社区情感动员的最好题材。当危机事件、舆情事件发生时,舆论领袖引导公众参与维权讨论,公众情绪很容易在相互感染中爆发,从而将网络中的话语互动转变为现实中的维权行动。“群体中的人有两个共同的特点:首先是每一个人的个性消失,其次是他们的感情与思想都关注同一件事。”[30]网络的虚拟性更容易让人情绪化,更容易让人误认为能够躲避责任和良知,因此话语社区的情感互动更容易“出格”“出位”。有学者认为,“国家、社会的主从力量格局在互联网上发生了醒目的逆转,社会正在被重新发现,并且逐渐拥有了权力内核、政治信心、自我认同,其反客为主、附庸蔚为大国之势已十分明显。两者力量格局的逆转在很大程度上改写了国家与社会的政治动员能力,形成了一种与传统政治动员不同的‘网络政治动员’。”[31]在拆迁、环保、司法等民生领域,网络动员已经成为重要的舆情,政府部门已经深感舆情引导的重要性和急迫性。平台企业为了降低舆情能量的释放力度,正在不断规范话语链接的路径,甚至设置必要的话语链接屏障。如腾讯规定QQ好友的人数最多不超过2 000人,一般用户好友不超过500人;微信个人用户好友不超过5 000人,朋友圈好友不超过500人,每个人每天加好友一般不超过20个等。新浪微博可以评估用户的发文内容,计算用户的发文、转文数量,通过提醒、禁言、炸号等方式疏导话语能量。

哈贝马斯认为表演性行为、规范性行为、目的性行为都是在单方面使用语言,他们并没有发掘出语言媒介的全方位功能。哈贝马斯提出的最后一个、也是最重要的一个交往行为是交往性行为(communicative action)。交往性行为是指两个以上的人通过语言交流完成社会互动的行为。网络社区脱离了现实社区的交往语境,人们主要通过语言交流来实现情感互动。“虚拟社群中的知识分享是个复杂过程,成员之间非面对面,充满不确定性的交流方式导致个体在心理层面缺乏安全感,而信任是连接社群个体的情感纽带。”[20]随着现实社区规则向网络社区的渗透,网络交往的不确定性、不安全性有所降低,网络社区中话语交往的功能正在被全面发掘。话语交往需要遵循语言学的真理性(truth)、正当性(right)和真诚性(sincerity)的规范要求。话语社区需要确立明确的交往规则,需要形成稳定的社区价值,然后才能寻找到理想的“交往理性”,为每个社区成员提供安全观、归属感。

(二)资本的社区:资本缔造的数字经济、数字生活的商业帝国

资产阶级曾经向大众许诺,资本主义会将人类解放出来,人们自己可以决定自己的命运。然而,随着垄断资本主义时代的到来,资本和权力逐渐走向“合谋”的道路,他们共同干预或控制资本的生产,从而造成生活世界的殖民化。网络空间是人类创造的全新生活空间,网络空间最初许诺给予网民充分的自由。然而,网民的信息交流并非一个纯粹的状态,“信息流动本身就和体制化、技术化的制度安排联系在一块。”[32]11当现实社区、现实生活、现实利益都在网络化时,资本和权力联合起来重新规划人们的数字生活。如果单从资本的视角望去,网络空间已经形成了丰富多彩的资本社区,资本的力量正在把各种网络社区联结成一个强大的商业帝国。

首先,资本和技术成为孪生姐妹,他们共同缔造数字商业帝国。“信息传播技术一旦加盟社会生产力的创新,必然形成新的社会生态。”[32]13作为孪生姐妹的资本和技术,他们在网络空间内形影不离,合谋将网民规划到各种商业社区。互联网的缔造者们一般都有技术光环,他们被资本包装成浪漫化、传奇化的技术神童,很多都是“车库故事”“辍学神话”的主角。比尔·盖茨被描绘成哈佛大学典型的“坏孩子”,经历逃课、辍学、睡地板后创办了微软,各种离奇传说中忽略了他的豪华家世。维基解密创始人朱利安·阿桑奇是“家庭教育”的杰作,他青少年时期过的是吉卜赛式的流浪生活,上过37个中小学、6个大学。2002年,犹太人马克·扎克伯格进入哈佛大学,他最初选择的是“心理学与运算科学”专业,但最后却成为“程序神人”、辍学创办了Facebook。无数互联网创世神话时刻提醒我们,互联网诞生之初就流着“资本的血液”。互联网商业帝国中的精英们,通过各种软件将“人”卷入数字空间,然而再按照特定程序组建商业社区。有些年轻人天真地认为“辍学是创业的必要条件”,殊不知这是精英们谋求信任的手段,他们的目标是把“所有人”变成创造利润的工具。话语社区本质上并非网民自建的社区,它是资本控制下生产利润的技术平台。在数字经济环境下,人们闲暇生活中的碎片时间被收编,他们成为社交媒体创造利润的生产资料。“社会化媒体的思路非常清晰,那就是激活、利用、收编这些被遗忘的碎片空间,使其成为一个资本市场空间。”[28]77

其次,通过社交软件和数据技术,资本实现对生活世界的殖民。互联网、物联网技术的发展,改善了网络空间的物理结构,人类进入到人机对话、人机共生的时代。网络技术永远不会成为中性的工具,它总是资本和权力的代言或帮凶。资本就像一头横冲直撞的怪兽,技术到哪里,市场到哪里,资本的触角就延伸到哪里。天涯社区、微信微博、抖音B站等趣缘社区,表面上是公众依据“趣缘”而形成的数字社区,本质上却是资本控制社会、控制财富的平台。网络社区是建立在客户端服务器架构(client-server architecture)基础上的数字链接。资本总是根据市场和利润的需要,推断公众的交往倾向和认知需求,然后设计出具有特定功能的各种软件,通过编码和算法把“人”塞进机器规划的社区中。“依据社交媒体运用的客户端服务器,将一系列用户按照兴趣分置到不同社群。然而,即使根据用户兴趣对他们进行分群,每个社群的边界仍然是无限的,始终存在着过载交流的可能。”[17]人类的交往欲望是无穷的,单个软件的社区边界是有限的。当社区和社区之间边界被打开,社区之间能够进行链接,一个网络化、数字化的社会就逐渐形成。

生活世界是一个人类交往的世界,话语沟通是生活世界的基础。网络空间能够跨越时空界限、精准配置资源;能够提高工作效率、激发创新活力。面对面建群、无纸化办公、数字化组织等技术手段,使人类的社会关系、工作关系、组织关系全面网络化。资本和技术创造的数字社区,更加具有现实社区的物质属性,人类进入到一个更加仿真的数字空间。当人们感觉“以个体为圆点的空间区域被照亮”“个体碎片化空间被全面收编、使用”时,大数据、云计算正在给我们进行追踪定位、精准画像。技术击穿了网络社区的屏障,资本渗透到社会空间的每个角落,人类的生活世界四面透风,生活世界全面殖民化。我们通过工作群与同事交流,通过学习强国参与组织生活,通过线上窗口办理生活缴费……但数字记忆、算法跟踪正在将所有人置于资本控制之下。资本和科技创造了高度发达的现代文明,但资本和科技也正在侵蚀我们的私人生活和公共领域,从而使人类社会高度官僚化、资本化。

再次,资本将“人”变成数字劳工,网络空间内充斥着数字霸权。网络空间给资本提供了施展能力的舞台,资本寄居在技术中到达了人能想到的任何方面。在线工作、电子商务、网络金融、无人驾驶、算法养鸡等等,将人类填塞进各种各样的数字社区、工作社区。传统资本主义的剥削基本上是面对面的剥削,数字经济背景下的剥削超越了古典政治经济学的范畴。在维基百科、百度百科的知识平台,在微信微博、抖音快手等社交平台,公众异化为免费的数字劳工,他们免费为平台打工,利润几乎100%地奉献给了平台。在快递行业,资本隐身到机器和程序的幕后,无形的算法、冷面的程序走到前台,拖着肉身的普通劳动者异化为程序算法中的数据。资本还打造了成千上万的商业社区,它通过技术制造出更加仿真的消费世界。人们生活在看似异常方便的网络社区,其实我们的生存价值、生活安全正在经受巨大的挑战。人格化的自媒体通过数据掌控公众情绪,通过打赏文章、匹配广告、会员模式等创造利益。SNS社区,淘宝社区等电子商务,培养了我们过度消费的习惯,消费不再是“有用”而仅仅是“爱好”。2015年7月11日,搜狐、腾讯、优酷、土豆、凤凰视频、爱奇艺等视频平台,发起组建我国正版网络视频联盟,这些曾经盗版起家的平台再次成为版权保护的受益者。2008年,马云曾经放话:“如果银行不改变,我就来改变银行”,当年的这句半真半假的笑话最后给传统银行带来了巨大的压力。2020年10月24日,马云在上海外滩金融峰会挑战政府部门的金融监管,引发了国内对互联网领域资本垄断的反思。此后马云被四部门联合约谈,蚂蚁被要求暂停上市,互联网经济终于进入整顿期。

最后,数据采集、算法分析被广泛使用,公民权利遭遇严峻挑战。今天,人们正在按照趣缘、地缘、业缘、学缘、血缘、事缘、机缘等各种缘分,被规划到各种程序规划的网络社区中。人们在数字空间内工作、生活、交流,感觉生活似乎变得更加精彩、便利,然而大数据、云计算、智能化正在威胁公民的基本权利。社交软件具有信息存储和记忆功能,“这些功能包括存储社区成员的数据和灵活的通信实用程序,以适应社区的频繁重组(frequent reorganization of the community)”[17]。在网络社区人们的交往类别多元了,人与人、人与机器、人与数据都可交流,数据挖掘、算法推荐可以搜集我们的所有数据,然后对我们的心理活动和行为特征作精准画像。平台大数据既可以兑现社会财富,而且也对我们的名誉权、隐私权、财产权等构成重大挑战。资本的本性是功利、逐利的,没有约束的资本只有“利润”没有“责任”。资本主义空间生产曾经给无产阶级提供机会,是无产阶级对资本主义霸权的控诉,是无产阶级捍卫边缘群体权益的空间革命。然而,在现代无限广袤的网络空间内,社区更加被严格精细地切割,人们越来越生活在信息茧房中,已经丧失了突破各种数据坚壳的能力。在商业极度膨胀的时代,资本的空间化、国家化,国家的空间化、资本化,空间的资本化、国家化等都在交替进行,人的自由活动、民主权益受到更大的挑战。

(三)权力的社区:权力主导的规划合理、运行有序的数据社会

网络空间最初是自发的原始数字空间,网民基本处于游民般的生存状态,他们“尚游侠、喜豪放,不受拘束,不治生计,嫉恶官吏,仇视富豪”[33]。公共权力是社会秩序的建构者和维护者,网络游民无疑是网络秩序的潜在隐患,因此,约束、收编和治理网络游民成为网络治理的重要任务。网络空间改变了资源配置的结构,极大促进了现实资源的价值增值;网络空间也创造出更多虚拟社会关系,开发了无限的数字财富。当各种现实力量纷纷涌向网络空间、争夺数字资源的时候,网络空间就呈现出强烈的空间争议性和资源的不确定性。“权力来源于对不确定性资源的控制,谁控制了不确定性资源,谁就拥有权力。”[34]25网络社会秩序本质上是一种信息秩序,“如果我们把媒介看成一个文化基因,媒介中的内容生成、表现形态、传递方式所构成的社会运行轨迹,能够转化成一种社会秩序。”[32]13当前,网络空间逐渐成为国家主权的构成要素,世界各国纷纷强化对网络空间的治理,试图通过立法规范资本、技术和人性,从而将“无限的、面向未来的、不确定性的资源”纳入国家治理的正常轨道。

第一,公共权力加大了对话语社区的治理。话语社区是以趣缘为基础的民间社区,舆论领袖是话语社区的主要管理者。早期的话语社区是原始的数字社会,活跃的大V经常控制公众情绪,他们在“道德高地”上建构自己的话语权,非法操控网民的情绪和信仰。有的话语社区妄议政治生活,煽动仇富仇官的情绪,制造危险的“舆情的火山效应”;有的话语社区制造社群对立,毫无顾忌地侵犯公民隐私,甚至制造恐怖的黑暗力量(如灵异社群、自杀社群等);更多社区出现了程度不同的乱象,反智谣言、网络诈骗、舆论审判等层出不穷……话语社区的蔓延让公权力感到被架空,公权力的神圣性和权威性受到挑战。2013年,我国开始对网络大V进行严格的整顿,秦火火、立二拆四、傅学胜等网络推手受到制裁,网络话语空间秩序出现了明显的转向。网络技术的进步缓解了公共权力的焦虑,并帮助公共权力逐渐树立起更加强大的治理信心。随着平台审查、数据追踪、司法惩戒等制度的完善,公共权力对话语社区的治理更加规范,网络游民正在按照特定轨迹向数字劳工、网络公民转变,话语社区更多已经置于现有的制度框架中。

第二,公共权力正在全面规划数字社会。网络空间把人的身体隐藏了起来,把人的“零碎的时空”拼接成无数“小社区”,人们可以戴着各种面具穿梭在不同社区。传统社区是基于地理空间和人的身体的社区,网络社区实现了社会结构的重新格式化,创新出“人、机、物”互联的新型网络社区。首先,人们“脱离身体”进行“人-人”交往,创造出很多“单一任务”“明确目的”的社区。今天,我们的生活被各种社区所淹没,工作群、同学群、行业群、办事群、网购群、炒股群等等,它们使我们的生活更具功利性。其次,“电子人”成为网络社区的新成员。当网络社区逐渐建立起规则后,网络社区内出现了“隐在的电子人”,它以一种智者的身份监督着社群成员,形成了一种“人-机器”的交流关系。目前正在崛起的机器人写稿、机器人发帖,更赋予机器人格化的特征,“人-机器”交流越来越类似于“人-人”交流。再次,“物”也逐渐成为网络社区中的人格主体。物联网的发展赋予万物以智慧,更多的“物”在网络社区中被人格化,“人-物”交流成为网络社区交流的新现象。人工智能的发展使人类进入“人机共生”的时代,具有不同程度智能的机器人、联网物体实现了与人的交流,创造了无数具有不同权力结构的网络社区。权力的高度虚拟化、分散化必然带来隐患,因此,各国政府都加强了对数字社会的系统规划,期望利用更新的技术把分散的社区有机组合成一个完整的数字社会。

第三,各国政府加快了数字政府的建设步伐。民间社会快速进入网络空间,倒逼政府部门也必须加速进入网络空间,这样才能实现政府与网络社会的匹配。近年来我国大力推进电子政务、数字政府和智慧城市的建设,每年的《政府工作报告》都有相关工作的明确目标。数字政府、智慧城市不是单个社区的数字化,而是全部政务社区的有机整合,是公务生活、社会生活的数字化。2015年的《政府工作报告》提出“互联网+”概念,此后年度的《政府工作报告》提出了系列数字政府的建设目标,如互联网+教育、互联网+医疗、互联网+金融、互联网+农业、电子政务、在线缴费、ETC通行、健康码等等。政府创建虚拟社区规划了城市生活、提高了工作效率、改善了服务质量,它也是政府实现对空间秩序、社会秩序的再造。电子政务将民众规训到特定空间、网络反腐把话语诉求汇集到官方渠道、学习强国将党员干部规范到一个学习社区等等,数字政府建设让政府获得了最大的数字红利,也让人类在数字空间再造出科层式的社会结构。

第四,网络空间成为意识形态斗争的空间。网络社区是我们的数字家园,也是我们的灵魂家园,因此,网络社区充满了意识形态斗争。网络空间的日益成熟,使网络安全成为国家安全的基石,“网络空间成为与陆地、海洋、天空、太空同等重要的人类活动新领域”[35]。希拉里任美国国务卿期间,曾经聘请艾力·马斯为顾问组建电子外交团队;2013年美国国家安全局组建了40个网络战队。2019年8月,美国对中国人注册的推特和脸书账号进行封杀,污蔑这些账号具有官方背景,“散布关于香港示威的假消息”。在中美贸易战、新冠疫情期间,中西两种社会制度、两种话语体系竞争激烈,美国更是借口国家安全封杀华为、禁用TikTok App。网络环境下的西方意识形态机器运作更加精巧,它们以强大的势能碾压着市民社会;普通市民在强权面前成为“袋装马铃薯”,群体之间处于相互指责、毫无组织的散装状态。

网络意识形态工作是国家安全的重要工作,意识形态工作者需要洞悉网络民意,通过有效的话语表达和讲述技巧打赢“思想的战争”。主流媒体更要“通过影响民族心灵与塑造政治领导的行动来直接干预政治的进程,并将此视为他们的道德责任与集体权利。”[34]26在社交媒体空间内,符号和图像正在创造政治斗争的新模式。“所谓图像政治,主要意指图像已经成为建构政治议题的主要手段,成为动员普通公众政治参与的重要方式。”[36]2016年初,百度“李毅吧”发起社群的跨境行动,在苹果日报、三立新闻和蔡英文等公共平台脸书上形成“FB表情包大战”,创新了两岸意识形态斗争的抗争场域和抗争形态。2020年初的武汉新冠疫情期间,我国媒体策划了对火神山、雷神山的“云监工”活动,2 000多万人通过视频体验到“加油”“硬核”“点赞”等正能量。在施工影像、动画模拟中,挖掘机被赋予了生命,他们成了粉丝眼中的“萌娃”。人格化、拟人化、国家化的机器成为报道主角,他们成为人们想象中的国家共同体的建构者,成为扭转疫情初期政府被动局面的重要力量。网络社区内的意识形态宣传创新,扎牢了我们头脑中意识形态的篱笆,也保证了电子家园的和谐、稳定和安宁。

第五,政府通过法治管控数字社区风险。网络空间是基于算法和推荐的空间,智能化是网络空间发展的最终方向。智能化使网络空间变得更加精彩,但也给人类生活带来难以管控的数字风险。《人类简史》(ABriefHistoryofHumankind)的作者赫拉利(Yuval Noah Harari)警告我们,人工智能留给人类的时间已经不多了。社交媒体给我们提供了美丽的数字家园,但社交媒体也在把我们带进数字监狱,对我们的私生活进行精准的画像。“如今,新媒体已经渗透每个人的生活,搜索引擎简化了我们的思考,社交网络又曝光了个人的隐私,连时间和精力也被微博、微信切成了一块块碎片。”[37]我们穿梭在“超量”的网络社区中,大脑的智慧被各种任务所掏空,人的精神进入到“多任务”的漂移状态;机器和程序的智能化不断提高,软件代理、机器办公不断普及,机器实现了对人的控制和规训;身体、生活、工作、交往正在全面数据化,自然人的数据成为数字产业的生产资料,数据产权正在被权力和资本争抢;生活交往被权力和技术精准摄控,普通人困守在信息茧房中,在广袤的数字空间内个体成为孤岛,社会交往越来越利益化、病态化。因此,政府需要尊重公民的基本权利,划定数据使用的边界,再造数字交往的法律法规,只有免于恐惧、获得安全、享受自由,人们才能在网络社区中找到生命的意义和生活的价值。

四、结论

网络空间是人类创造的电子新大陆,是等待人类开垦的数字土地。网络社群是网络空间内人的聚合,网络社区是社群生活的数字空间。网络社群、网络社区是两个内涵相近的概念,他们的区别主要体现在情感性和空间性的偏向上;网络社群倾向于社群的情感取向,网络社区倾向于社群的空间规训。网络社区的出现打破了传统社区的权力格局,人类的社会结构、组织结构被重新格式化。网络空间内建构的数字社区,主要有三种类型,即话语社区、资本社区和权力社区。话语社区是民间主导的数字社区,资本社区是商业主导的数字社区,权力社区是政府主导的数字社区。三种社区在网络空间内是一种既竞争又融合的关系,他们之间的相互博弈、相互融合、相互盈缩,决定着数字社会的基本形态和发展方向。

空间既是权力产生的温床,也是权力表现的舞台。网络空间是人类创造的全新生活空间,国家作为人类共同体的最高形式,它必然会进入并主导网络空间。数据追踪、算法推荐等技术为政府带来更多的“增权”,公共权力利用网络赋权能够更加从容地治理网络社区。从全球范围来看,各国都在加强网络社会的顶层设计,通过对资本寡头、技术精英、舆论领袖的收编,系统规划、有序治理人民生活的网络社区。公共权力规训舆论领袖的话语表达,圈定资本垄断的法律红线,限制了社区的“诸侯式扩张”。当具有主权意味的“领网”概念逐渐成型时,网络社区不再是话语和资本切割的势力范围,而是共同成为构成数字城市、智慧国家的基础单元。