单亲家庭学生社交焦虑与攻击性行为的关系

——情绪调节自我效能感的中介作用*

2022-07-16王永保

王永保

(江苏联合职业技术学院 宿迁经贸分院,江苏 宿迁 223600)

一、背景

“社交焦虑 (social anxiety) 是指个体在社交活动中所体验到的消极情绪,并对其人际关系和社交活动造成某种程度的消极影响”。[1]“社交焦虑会对学生的社会心理适应产生影响,学生较高水平的社交焦虑与其高水平的内化问题和外化问题都相关,如攻击和抑郁”。[2-3]“攻击性行为是一种经常性有意的挑衅和伤害他人的行为”。[4]而在最近的有关研究表明,“约三分之一的个体社交焦虑存在攻击冲动和行为去抑制,且自我调节能力较差 ”。[5-6]“对攻击性行为,社交焦虑具有独立正向预测力”。[2]现代生理心理学研究指出,“攻击和焦虑在社会情境中有着共同的神经生物学基础,神经化学系统和交叠的大脑回路既调节攻击也调节焦虑”。[2]攻击的减少或增多取决于个体的自我评估和调节能力。“情绪调节自我效能感是指个体对情绪有效管理的能力感,是个体对自己情绪状态有效调节的一种自信程度”,[7]研究发现,“其可以有效调节抑郁、害羞等内化问题和犯罪、攻击等外化问题,可以影响个体的社会心理适应。”[8]

所谓“单亲家庭指父母一方去世或父母离异子女归一方抚养的家庭”。[9]因为家庭结构、周围环境及社会舆论的影响,单亲家庭学生缺少另一半亲子情感呵护、关注、沟通,常常使其感到敏感、多疑、离群索居、情感冷漠、孤独、抑郁等,使部分单亲家庭学生极易产生对待他人不满、嫉妒、自私、憎恨、霸道、敌对、不自信心理,造成社交焦虑和产生攻击性行为。因此,本文旨在研究探讨高职单亲家庭学生社交焦虑与攻击性行为的关系以及它们之间情绪调节自我效能感的中介作用,以期提高五年制高职单亲家庭学生的心理健康水平。

二、对象与方法

(一)对象

1.样本

江苏省连云港、宿迁、盐城和徐州等苏北4市9所五年制高职学校639名“单亲家庭学生”,其中,男生325人,女生314人。

2.对照组

随机抽取上述学校中完整家庭学生,其中男、女生各60人。

(二)工具

1.社交焦虑量表

“该量表共有6个条目,采用 5(完全符合)~1(完全不符合)5点计分,1个条目为反向计分。”。[10]

2.攻击性量表

“该量表分为身体攻击、易怒性、冲动、敌意4个维度,共22道题目。采用5(完全符合)~1(完全不符合) 5点计分。该量表由吕路等修订。”[11]

3.情绪调节自我效能感量表

“该量表分为愤怒情绪的自我效能感/痛苦情绪和管理生气/积极情绪、管理沮丧三个维度,每个维度4个题目,共12个题目。采用5(完全符合)~1(完全不符合)5点计分。该量表由Caprara修订。”[12]

(三)数据处理

本研究运用统计软件SPSS23.0,具体采用相关分析、t检验、回归分析、方差分析、中介效应检验等统计方法,进行数据处理和统计分析。

三、结果

(一)差异比较

表1在攻击性行为、社交焦虑上单亲家庭学生与对照组差异比较(n=639)

表1 差异比较

表1显示,单亲家庭学生与对照组在社交焦虑上对比(t=4.823**,**p<0.01)差异非常显著;单亲家庭学生与对照组在攻击性行为总分上对比(t=3.860**,**p<0.01)差异非常显著,在攻击性行为具体维度上,冲动、易怒性分别与对照组相比差异非常显著(t=4.513**,t=4.341**,**p<0.01),身体攻击、敌意分别与对照组相比差异显著(t=2.011*,t=2.155*,*p<0.05)。

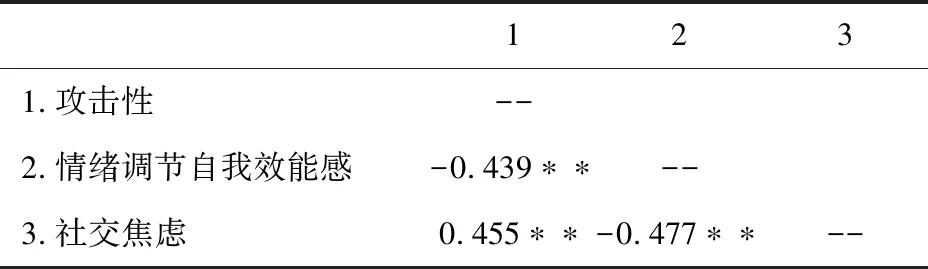

(二)相关分析

表2显示,攻击性行为与社交焦虑之间相关关系(r=0.455**,**p<0.01)非常显著;情绪调节自我效能感分别与攻击性、社交焦虑之间负相关关系(r=-0.439**,r=-0.477**,**p<0.01)非常显著。

表2 相关分析(r)

(三)回归分析

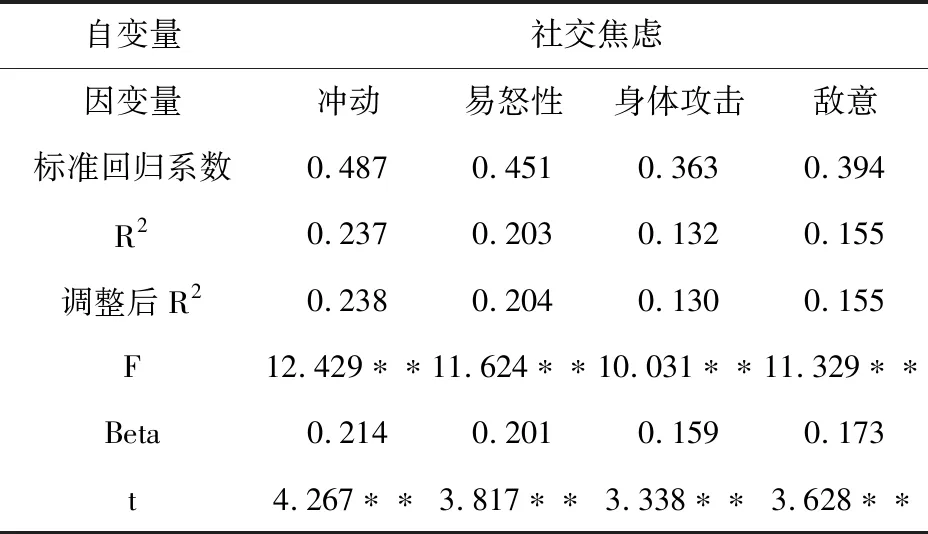

多元回归分析以高职单亲家庭学生的社交焦虑作为自变量,以攻击性四个因子为因变量。表3显示:

表3 回归分析

第一,以高职单亲家庭学生的社交焦虑作为自变量,攻击性因子身体攻击作为因变量,标准化回归方程为:身体攻击=0.363×社交焦虑,方程调整后的R2为0.130,表明社交焦虑能够解释攻击性因子身体攻击中13.0%的变异,回归效应非常显著(t值=3.338**,F值=10.031**,**p<0.01)。

第二,以社交焦虑作为自变量,攻击性因子冲动作为因变量,标准化回归方程为:冲动=0.487×社交焦虑,方程调整后的R2为0.238,表明社交焦虑能够解释攻击性因子冲动中23.8%的变异,具有非常显著回归效应(t值=4.267**,F值=12.429**,**p<0.01)。

第三,以社交焦虑作为自变量,攻击性因子易怒性作为因变量,标准化回归方程为:易怒性=0.451×社交焦虑,方程调整后的R2为0.204,表明社交焦虑能够解释攻击性因子易怒性中20.4%的变异,具有非常显著回归效应(t值=3.817**,F值=11.624**,**p<0.01)。

第四,以社交焦虑作为自变量,攻击性因子敌意作为因变量,标准化回归方程为:敌意=0.394×社交焦虑,方程调整后的R2为0.155,表明社交焦虑能够解释攻击性因子敌意中15.5%的变异,具有非常显著回归效应(t值=3.628**,F值=11.329**,**p<0.01)。

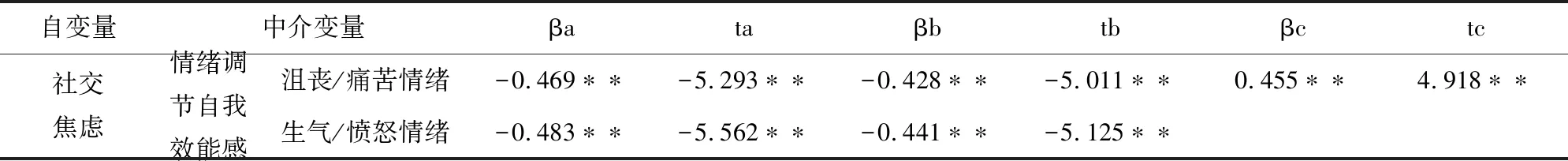

(四)中介效应

根据中介效应检验程序[13],当管理沮丧/痛苦情绪的自我效能感为中介变量时,高职单亲家庭学生的管理沮丧/痛苦情绪的自我效能感中介效应显著,其占总比为(-0.469)×(-0.428) /(0.455)=44.12%;当中介变量为管理生气/愤怒情绪的自我效能感时,高职单亲家庭学生的管理生气/愤怒情绪的自我效能感中介效应显著 ,其占总比为(-0.483)×(-0.441) /(0.455)=47.03%。

四、讨论

(一)在攻击性行为、社交焦虑上单亲家庭学生与对照组差异比较讨论

在社交焦虑方面,从表1可看出,单亲家庭学生与对照组对比(t=4.823**,**p<0.01)差异非常显著,这与孙艺菲研究结论基本一致。[14]在交往过程中,与享受健全家庭结构中父母共同的爱相比,单亲家庭学生的外部环境发生变化,其所处的氛围过于沉闷、压抑与紧张,其家庭中缺少了关怀、呵护与温暖,其人际关系受到了排斥或拒接,此时就极易形成自我怀疑、难以信任他人、教学交往主动性欠缺、交往满意度与家庭亲密度偏低、社交兴趣不足,并表现出交往焦虑和明显的人际敏感。同时在高焦虑的情况下,外部给予的负面信息,更会促使单亲家庭学生社交障碍的形成,与健全家庭学生呈显著的差异。其次,传统观念的影响,单亲家庭,尤其是离异家庭,未被社会高程度接纳。因此单亲家庭学生心理压力增大,焦虑、孤独、抑郁随之而来,影响其心理健康和人际关系正常发展。第三,单亲家庭社会支持系统不够完善,通常只能有一方监护人供给其家庭支出,会使单亲家庭学生面临现实困境,有可能造成经济拮据,会使其产生社交焦虑。

研究发现,在行为交互作用的过程中,父母与孩子所形成的对他人和自我的一种心理模式,即“内部工作模式”(internalworkingmodel简称IWM)。当个体的不安全IWM一旦形成,就可能会造成后来的生活、学习行为的焦虑和不安全感,导致攻击性行为的发生。这一点在本研究中,得到进一步的印证。单亲家庭学生与对照组在攻击性行为总分上对比差异非常显著(t=3.860**,**p<0.01),在攻击性行为具体维度上,冲动、易怒性分别与对照组相比差异非常显著(t=4.513**,t=4.341**,**p<0.01),身体攻击、敌意分别与对照组相比差异显著(t=2.011*,t=2.155*,*p<0.05)。与陈玉焕等研究结果一致。[15]家庭变故、父母婚姻冲突离异等,都可能导致单亲家庭学生的高攻击性行为。在单亲家庭中成长的学生,缺少应有克制力和耐心,怀疑自己的能力,缺乏安全感,造成性格缺失,难以与老师、同学进行主动的交流,常伴有不同程度的焦虑、不安、恐惧、悲观、孤独与反叛等情绪和表现出自闭、敏感、自卑、苦恼等心理特征,因此经常为达自我保护的目的而表现出过于嚣张、过度沉默或极强的攻击性行为。

(二)各变量间相关分析讨论

从单亲家庭学生攻击性行为与社交焦虑的相关分析可以看出,二者正相关关系(r=0.455**,**p<0.01)非常显著;说明社交焦虑程度越高,则单亲家庭学生越容易出现攻击性行为。与吴晓薇的研究结论一致。[16]家庭变故、离异直接导致了孩子社交焦虑,造成人际挫折,从而发生攻击性行为。在高社交焦虑的状态下,有的单亲家庭学生与同学、老师的人际关系处理相当糟糕,其某些行为必然不能被他人接受,被群体接纳,以致处处遇到困难、甚至碰壁,以致出现摩擦或者冲突,即出现经常性的有意挑衅和伤害他人的攻击性行为。

情绪调节自我效能感分别与社交焦虑、攻击性呈负相关关系(r=-0.439**,r=-0.477**,**p<0.01)非常显著。说明高职单亲家庭学生社交焦虑程度就越高,其情绪调节自我效能感越低,攻击性行为的程度也越强。Loudin[2]和Von Salisch[17]研究得出结论:社会交往焦虑程度高、攻击性行为强的人,往往更倾向于采用情绪调节自我的方式来抑制攻击性行为。本研究结论也证明这一点。

(三)回归分析的讨论

多元回归分析显示,社交焦虑能够分别解释攻击性因子冲动中23.8%、身体攻击中的13.0%、易怒性中的20.4%、敌意中15.5%变异,具有非常显著回归效应(冲动t值=4.267**,**p<0.01;易怒性t值=3.817**,**p<0.01;身体攻击t值=3.338**,**p<0.01;敌意t值=3.628**,**p<0.01)。与以往研究结果[2-18]相符。表明社交焦虑对高职单亲家庭学生的攻击性有直接预测作用。在社会交往中,高职单亲家庭学生的认知偏差通常会引起过低期望自己的能力和表现、注意力偏向危险性情境、否定性自我评估,以致于在交往中得不到肯定而产生社交焦虑。当具有社交焦虑的高职单亲家庭学生面临暖昧不清或情境中不明晰的、被认为具有挑衅性的信息时,其攻击性行为自然而然产生了。即高职单亲家庭学生认知偏差及归因导致错误理解社会信息,形成自己的社交焦虑,就易出现冲动、易怒性、敌意、身体攻击等攻击性行为。

(四)中介效应的讨论

表4 显示,管理沮丧/痛苦情绪的自我效能感中介效应显著,其占总比为(-0.469)×(-0.428) /(0.455)=44.12%;管理生气/愤怒情绪的自我效能感中介效应显著,其占总比为(-0.483)×(-0.441) /(0.455)=47.03%。这说明:一是高职单亲家庭学生的攻击性行为直接受社交焦虑的影响;二是通过中介变量为管理沮丧/痛苦情绪和管理生气/愤怒情绪的自我效能感,社交焦虑还部分地影响其攻击性行为。当然,关于情绪调节在社交焦虑与攻击性行为之间的研究,多集中于消极情绪管理方面;在消极情绪管理上,社交焦虑程度较高的个体往往表现较差,且攻击性行为较强。[19]

表4 中介作用

五、结论

基于社交焦虑量表和攻击性量表的研究,本文可得出以下结论:

第一,在社交焦虑、攻击性行为总分上,单亲家庭学生与对照组对比都呈非常显著差异;情绪调节自我效能感分别与社交焦虑、攻击性负相关关系非常显著。

第二,社交焦虑能够分别解释攻击性因子冲动中23.8%、身体攻击中的13.0%、易怒性中的20.4%、敌意中15.5%变异,具有非常显著回归效应。社交焦虑对高职单亲家庭学生的攻击性有直接预测作用。

第三,管理沮丧/痛苦情绪的自我效能感中介效应显著,其占总比为(-0.469)×(-0.428)/(0.455)=44.12%;管理生气/愤怒情绪的自我效能感中介效应显著,其占总比为(-0.483)×(-0.441)/(0.455)=47.03%。