贵州核桃核心种质筛选与构建研究

2022-07-16曾钦朦曾亚军陈胜群

曾钦朦,曾亚军,陈胜群,侯 娜

(贵州省林业科学研究院,贵阳 550005)

种质资源为林木遗传育种研究提供了大量的材料,但也增加了林木资源的管理成本及筛选优良种质材料的难度。Frankel 等[1]首次提出核心种质(core collection)的概念,Brown[2]在1989年将其进一步发展。构建核心种质不仅有利于种质资源的保存与评价,而且还能够提高其利用效率[3-4]。构建核心种质时采用不同的取样策略可确保构建核心集合的质量,核心种质要求以最小资源量最大程度地表示全部资源的遗传多样性,因此合理的取样比例显得尤为重要。林木核心种质的构建相较于农作物的构建起步较晚。目前,国内外对林木核心种质构建的研究主要树种有欧洲黑杨[5]、美洲黑杨[6]、水青树[7]、杉木[8]、杜仲[9]、樟树[10]、大花序桉[11]、伊朗核桃[12]等。

核桃是中国乃至世界重要的果树和木本油料树种,因核桃仁营养丰富,风味独特及用途多样,跻身于世界著名的“四大干果”之首[13]。同时,核桃栽培在退耕还林、石漠化及水土流失治理和树种结构调整等方面均有积极贡献,兼具生态效益、经济效益和社会效益[14]。贵州核桃种植主要是核桃(Juglansregia)和泡核桃(J.sigillata)2个栽培种,以泡核桃为主。同时,泡核桃也是中国特有种。贵州省核桃研究所查阅和收集了贵州88个核桃分布县(市、区)的相关研究与开发利用图片和政策文件,为了进一步提高贵州核桃种质资源利用效率,挖掘其优异基因,需进一步构建其核心种质资源库。

本研究基于245份核桃种质资源的数量性状,通过不同取样策略及取样比例筛选最适宜贵州核桃核心种质的构建方法,并构建核桃核心种质资源库,旨在为贵州核桃种质资源保护、开发利用及新品种选育提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

根据当地林业部门和群众提供的信息资料,最终选取19个县(市、区)为核桃种质资源的调查区域,对贵州核桃种质资源进行系统收集。在每个县、乡核桃资源相对集中的区域,标记调查区域的地理坐标和行政位置、海拔,调查具有优异农艺性状植株的生物学性状、生长环境。经筛选共记录了树龄大于30年的核桃单株245株。本研究的试材名称、采集地生态、地理信息及样本数见表1。

表1 贵州核桃种质资源采样点信息

1.2 测定方法

从245个单株中分别采集30个大小基本一致、饱满的坚果带回实验室,晾干至恒质量后进行表型性状的测定。坚果数量性状中的纵径、横径、侧径用游标卡尺(精度0. 01 mm)测量,单果质量、核仁质量用天平(精度0. 01 g)测量,果壳厚度用螺旋测微仪(精度0. 001 mm)测量。核仁脂肪及蛋白质含量测定参考GB 5009.6-2016《食品中脂肪的测定》[15]和GB 5009.5-2016《食品中蛋白质的测定》[16]。

1.3 核心种质构建方法

1.3.1 主成分分析及聚类分析运用SPSS 26.0软件将245份核桃种质资源的13个数量性状数据先进行标准化处理,后进行主成分分析[17],再利用欧氏距离和组间连接法通过逐步聚类的方法对其进行聚类,得到各个体间的聚类图。

1.3.2 取样策略目前,大量研究构建种质资源的取样比例设定在5%~40%,但若总体样本数量少的可增加取样比例。本研究以245份核桃种质资源为试验材料,设定8个取样比例,分别为5%、10%、15%、20%、25%、30%、40%和50%,采用优先取样[18]、偏离度取样[19]和随机取样[20]3种取样策略进行取样(图1)。

(1)优先取样策略。根据聚类图优先选择最先聚在一起、具有最大或最小表型性状极值的遗传材料进入下一轮聚类,若各材料均具有极值则进入下一轮聚类,若各材料均无极值则随机选择一个材料进入下一轮聚类。

(3)随机取样策略。根据聚类的原理,最低分类水平的各组遗传材料中随机取一个材料进入下一轮聚类,如只有一个遗传材料,则直接进入下一轮聚类;对所取遗传材料再次进行聚类,按同样方法取样,经多次聚类、取样,直至所取遗传材料量达到核心种质的构建标准。

1.3.3 核心种质的评价及检验通过13个数量性状数据,计算出各性状的均值、标准差、方差、变异系数等;得出均值差异百分率(MD%)、极差符合率(CR%)、方差差异百分率(VD%)、变异系数变化率(VR%)、最大值变化率(CRMAX%)、最小值变化率(CRMIN%)、平均值变化率(CRMEA%)、表型方差(VPV)和表型保留比例(RPR%)9个参数[21],利用9个参数评价所构建的核心种质,构建核心种质的最低标准是MD%≤20%,CR%≥80%[22]。比较不同方法所构建的核心种质,筛选出最佳方法。将筛选的核心种质各表型性状进行t检验,验证所构建的核心种质是否能有效代表原种质。

1.3.4 核心种质的确认采用Origin 2020b软件,比较核心种质与原种质基于主成分分析的分布图,运用SPSS 26.0软件分别对构建的核心种质和原种质进行主成分分析,得到各主成分的累计贡献率及得分情况,以此对核心种质进行确认,评价核心种质遗传多样性的高低和结构的保留水平。

2 结果与分析

2.1 主成分分析

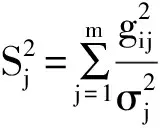

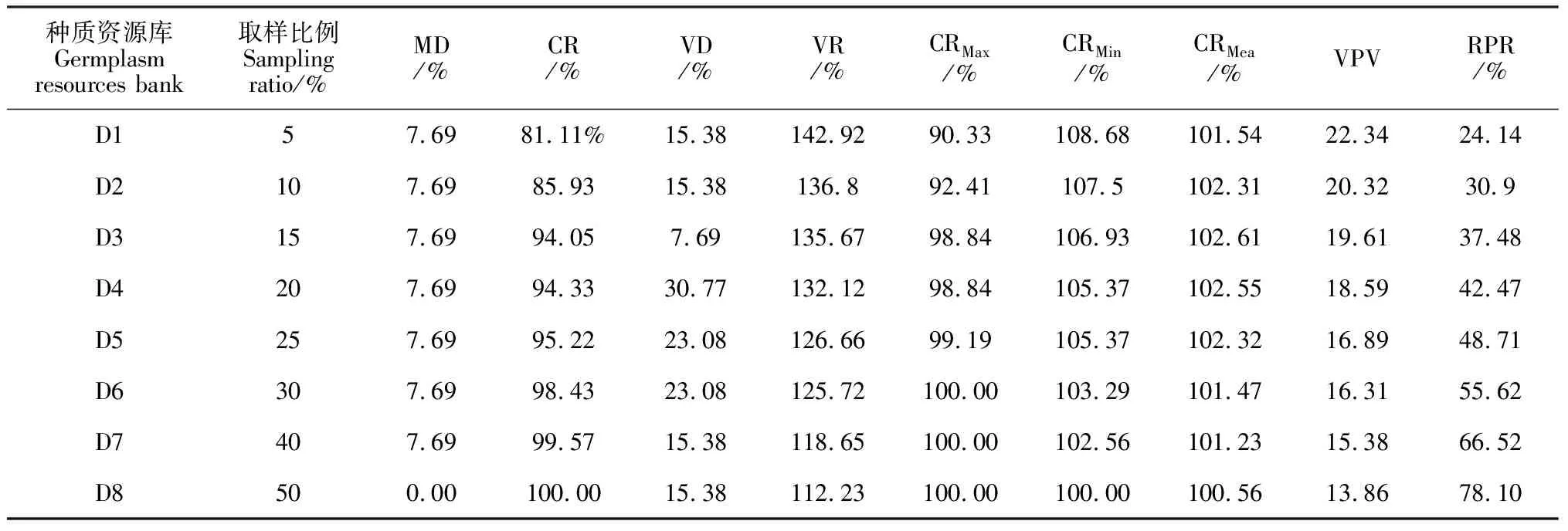

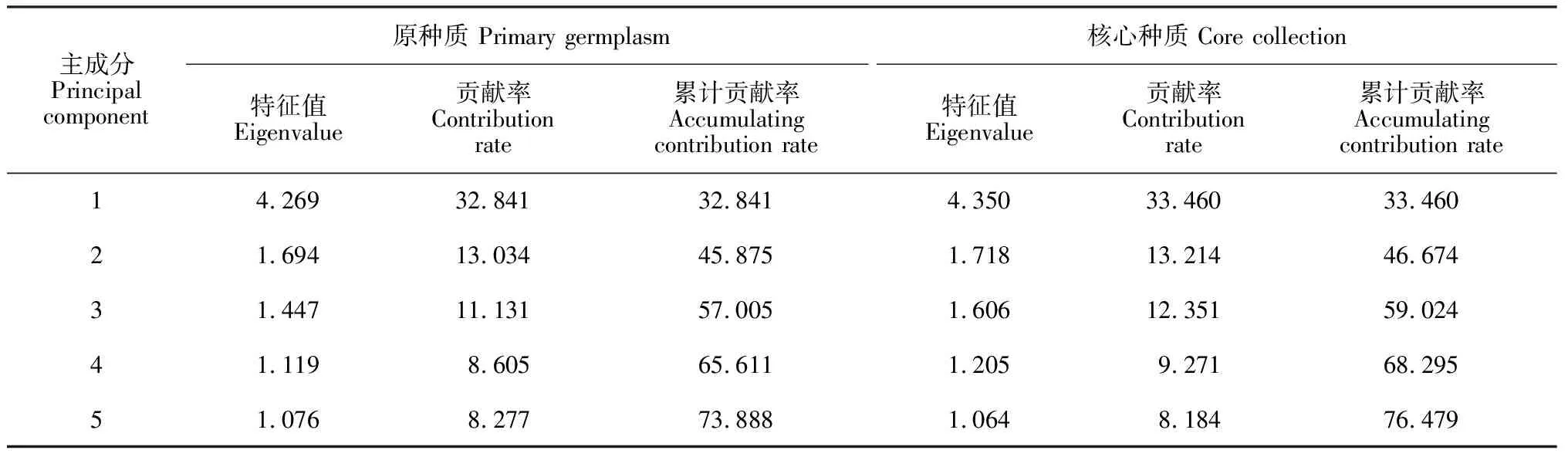

采用SPSS 26.0软件对245份核桃种质资源的13个数量性状进行主成分分析,在13个主成分因子中前5个特征值的累计贡献率为73.89%(表2)。其中,第1主成分占32.84%,第2主成分占13.03%,第3主成分占11.13%,第4主成分占8.61%,第5主成分占8.28%,说明数量性状的主成分累计贡献率较分散,累计增加较缓慢。对5个特征值分别计算各主成分值,并将其主成分值利用欧氏距离对245份个体进行聚类分析。

2.2 构建核心种质库的取样策略

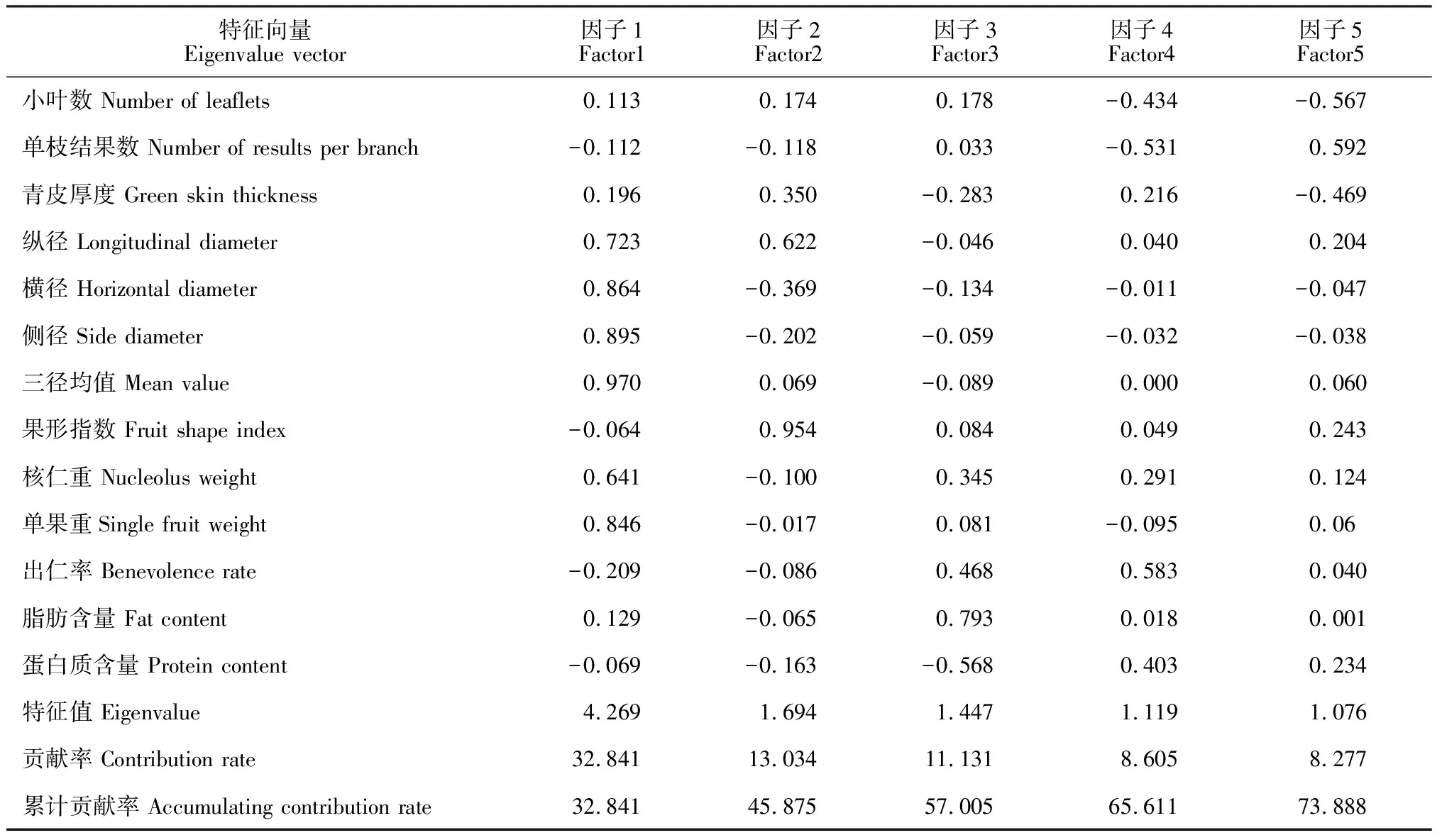

2.2.1 优先取样策略采用优先取样策略抽取8个比例的种质资源,将其主成分值利用欧氏距离进行逐步聚类分析,结果见表3。其中,8个取样比例的MD%均小于20%,CR%均大于80%,说明8个群体均符合核心种质的构建要求,能够代表原群体的遗传多样性。极差符合率、最大值变化率和最小值变化率均为100%,变异系数变化率和表型方差随着取样比例的增加而减少,表型保留比例随着取样比例的增加而增加。当CR%≥80%,并且VR%与CR%越大,认为核心种质越能够代表原种质的遗传多样性[15];VPV越大,表明所构建的核心种质中各性状的遗传冗余度越小。取样比例为5%时,VR%和VPV的值最大,分别为151.00%和22.48%,说明与其他相比,S1最能保证原种质的遗传多样性,且遗传冗余度最小;因此,S1最能代表原种质,并得到25份核桃核心种质资源。

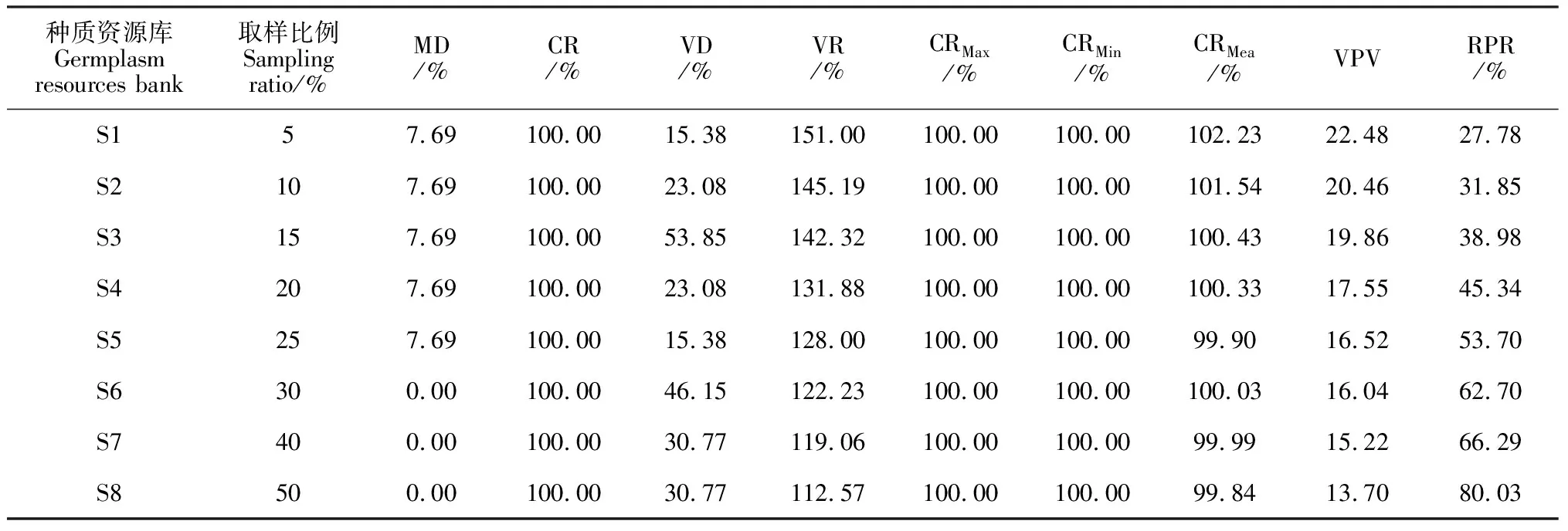

2.2.2 偏离度取样策略采用偏离度取样策略抽取8个比例的种质资源,将其主成分值利用欧氏距离进行逐步聚类分析,结果见表4。其中,8个取样比列的均值差异百分率均小于20%, 极差符合率均大于80%,说明8个群体均符合核心种质的构建要求,能够代表原群体的遗传多样性。变异系数变化率、最小值变化率和表型方差均随着取样比例的增加而减少,最大值变化率、表型保留比例随着取样比例的增加而增加。当取样比例仅在50%时,极差符合率达到100%、均值差异百分率达到0。因此,D8最能代表原种质,并得到131份核桃核心种质资源。

表2 贵州核桃种质资源主成分分析结果

表3 优先取样策略下贵州核桃种质资源与原种质性状的差异百分率

2.2.3 随机取样策略采用随机取样策略抽取8个比例的种质资源,将其主成分值利用欧氏距离进行逐步聚类分析,结果见表5。其中,8个取样比例的均值差异百分率均小于20%,极差符合率均大于80%,说明8个群体均符合核心种质的构建要求,能够代表原群体的遗传多样性。最小值变化率随着取样比例的增加而减少,而最大值变化率、表型保留比例随着取样比例的增加而增加。当取样比例仅在50%时,极差符合率达到99.37%、方差差异百分率和表型保留比例均达到最大,分别为46.15%和70.83%,因此,R8最能代表原种质,并得到132份核桃核心种质资源。

2.2.4 不同取样策略的比较不同取样策略构建的核心种质的参数见图2。其中,核心种质D8和R8的均值差异百分率均为0.00%,且D8的CR%达到100%;而核心种质 S1的均值差异百分率为7.69%。

表4 偏离度取样策略下贵州核桃种质资源与原种质性状的差异百分率

表5 随机取样策略下贵州核桃种质资源与原种质性状的差异百分率

D8的最大值变化率、最小值变化率、平均值变化率及表型保留比例均大于R8,且平均值变化率及表型保留比例也都大于S1。综合考虑,偏离度取样策略(D8)更适合构建核桃的核心种质资源库,共构建131份核桃核心种质资源。

2.3 核心种质的评价与确认

2.3.1 核心种质的评价在50%的取样比例下,131份核桃核心种质资源占原种质资源的实际比例为53.47%。对初步构建的核桃核心种质进行t检验。由表6可知,t检验的结果均不显著,说明初步构建的核桃核心种质具有很好的代表性,与核桃原种质在各指标上相差不大。通过检测核心种质13个数量性状的平均值、变异系数与原种质的符合率,结果表明平均值的符合率高达97.08%以上,变异系数的符合率高达106.78%以上,说明初步构建的131份核桃核心种质是有效的,且具有原种质中各性状的变异。

2.3.2 核心种质的确认将核桃原种质资源和131份核心种质资源利用主成分分析法进行确认,结果见表7和图3。核桃原种质和核心种质的主成分分析结果(表7)显示,原种质与核心种质均在第6个主成分时特征值小于1,原种质与核心种质的第5个主成分的特征值分别为1.076和1.064,累计贡献率分别为73.89%和76.48%,说明核桃核心种质的贡献率要高于原种质,核心种质在前5个主成分上能解释13个表型数据76.48%以上的表型方差,有效减少了遗传冗余度。同时,图3的主成分图结果显示,核桃核心种质不仅包含了原种质的整个分布范围,而且外围具有特异性状的种质也包含在内,表明构建的核桃核心种质的实用性及代表性得以确保,能够更有效地将原种质的遗传信息保留。

表7 贵州核桃原种质与核心种质的主成分分析

3 讨论与结论

核心种质是能以最小资源量及遗传重复性,最大程度地表示全部资源的遗传多样性。因此,评价构建的核心种质资源库是否合适的关键步骤是对构建的核心种质进行检验,检验其遗传多样性的高低以及实用性的大小[4]。前人[15]通过比较各性状的评价参数表明均值差异百分率(MD%)、极差符合率(CR%)、方差差异百分率(VD%)和变异系数变化率(VR%)比其他评价参数能更好地反映出构建的核心种质资源与原种质在均值、方差和变异系数方面的差异。构建的核心种质需具有异质性、多样性及代表性的原则[23],早期评价核心种质的代表性中,认为构建核心种质样本的MD小于30%且VR大于70%才有效[21];之后Hu等提出了更高的要求,认为核心种质具有较高的代表性,其MD小于20%且CR大于80%。此外,在评价构建核心种质的数量性状时,应优先考虑CR、VD和VR。本研究构建的131份核桃核心种质,CR、VD、VR和MD值分别为100.00、15.38、112.23和0.00,根据前人的标准,所构建的核心种质是有效的。

取样策略是构建核心种质的重要环节,它决定哪个种质有资格入选为核心种质。Hu等研究表明,随机取样策略可以保持原种质的遗传多样性形式;优先取样策略能够保留原种质资源的极端性状及遗传变异结构;偏离度取样策略能够保留原种质资源的最大遗传变异水平[15]。3种取样策略中绝大多数研究者认为其他聚类取样策略优于随机取样策略,因为随机取样是尽可能地获得原种质的无偏样本,而无法保留原种质有效的遗传多样性[24]。李长涛等[25]认为偏离度取样策略尽可能地保存了该物种的遗传变异,也有利于根据各类型的遗传多样性状况对种质的收集加以调节。钟永达等利用872份中国樟树种质资源的表型数据进行中国樟树初级核心种质取样策略的研究,结果表明优先取样法构建的核心种质是最佳的[7]。马玉敏用297个中国野生板栗的19个表型性状构建核心种质库,表明偏离度取样策略是应用形态数据构建中国野生板栗核心种质最佳的取样策略[24]。本试验采用的3种取样策略分别筛选出3种核心种质(S1、D8和R8),优先取样策略和偏离度取样策略的极差符合率达到100.00%,虽然优先取样策略的变异系数变化率高于偏离度取样策略,但偏离度取样策略的均值差异百分率为0.00%,表型保留比例远高于优先取样策略,从而能更有效地保存优异基因。因此,偏离度取样策略是利用数量性状数据构建贵州核桃核心种质最适宜的取样策略。

确定适宜的取样比例是构建核心种质的重要环节。当取样比例过高,可能会导致构建的核心种质的冗余较高,并且很有可能对种质资源的保存与利用造成不利的影响;当取样比例过低,可能会导致核心种质的代表性和多样性下降,甚至会引起重要的种质资源丢失。大量的研究表明,不同物种的核心种质构建没有固定的取样比例,但总体而言原种质数量越多则取样比例越小,原种质数量越少取样比例就越大。Brown认为,当原种质资源的数量超过3 000时,总体取样比例在5%~10%之间[26];近年来,大多数学者认为总体取样比例在5%~40%之间[27]。本试验构建的核桃核心种质资源共有131份,取样比例为50%,这与Yonezawa的标准不一致,但李自超等认为,当采集的种质资源数量越少,则取样比例应相应加大[28]。张欢等以161份水青树种质资源构建了核心种质72份,取样比例为45%[4]。因此,本研究构建的核桃核心种质资源的取样比例是较合理的。

构建核心种质的异质性和多样性,即核心种质需保持原种质的形态特征及遗传多样性。绝大多数学者均采用主成分分析来比较核心种质与原种质的分布图及分析结果来判断核心种质是否能够较好地保留原种质的形态特征和遗传多样性[29-30]。陈升侃等通过主成分分析对构建的斑皮柠檬桉核心种质进行进一步确认,结果表明前2个特征值的累计贡献率高达94%以上,且核心种质和原种质的主成分分布图具有相似的结构,说明所构建的核心种质能较好地代表原种质[31];张欢等基于水青树叶表型性状构建的核心种质通过主成分分析进行确认,4个特征值的累计贡献率达到83.37%[4]。本研究通过主成分分析对构建的核桃核心种质进行确认,前5个特征值的累计贡献率达到76.49%,核桃核心种质与原种质的分布图较为相似,这样有效地保存了核桃原种质的遗传结构和遗传多样性,并有效避免了种质的冗余。

综上所述,本研究基于核桃种质资源数量性状,分析了245份核桃种质资源13个数量性状的主成分,在13个主成分因子中前5个特征值的累计贡献率为73.89%,对5个特征值分别计算各主成分值,并将其主成分值利用欧氏距离对245份个体进行聚类分析,发现偏离度取样策略和总体取样比例为50%,是构建贵州核桃核心种质资源最适宜的方法。此方法构建了131份核桃核心种质资源,较好地代表原种质的异质性、多样性和代表性,避免种质资源的冗杂。核桃核心种质的建立,为以后贵州核桃种质资源的保护奠定了基础,对栽培与育种的研究者来说是非常珍贵的基因库。目前,对于核桃种质资源的研究还处于初始阶段,它所具有的特殊价值还需更进一步的挖掘。