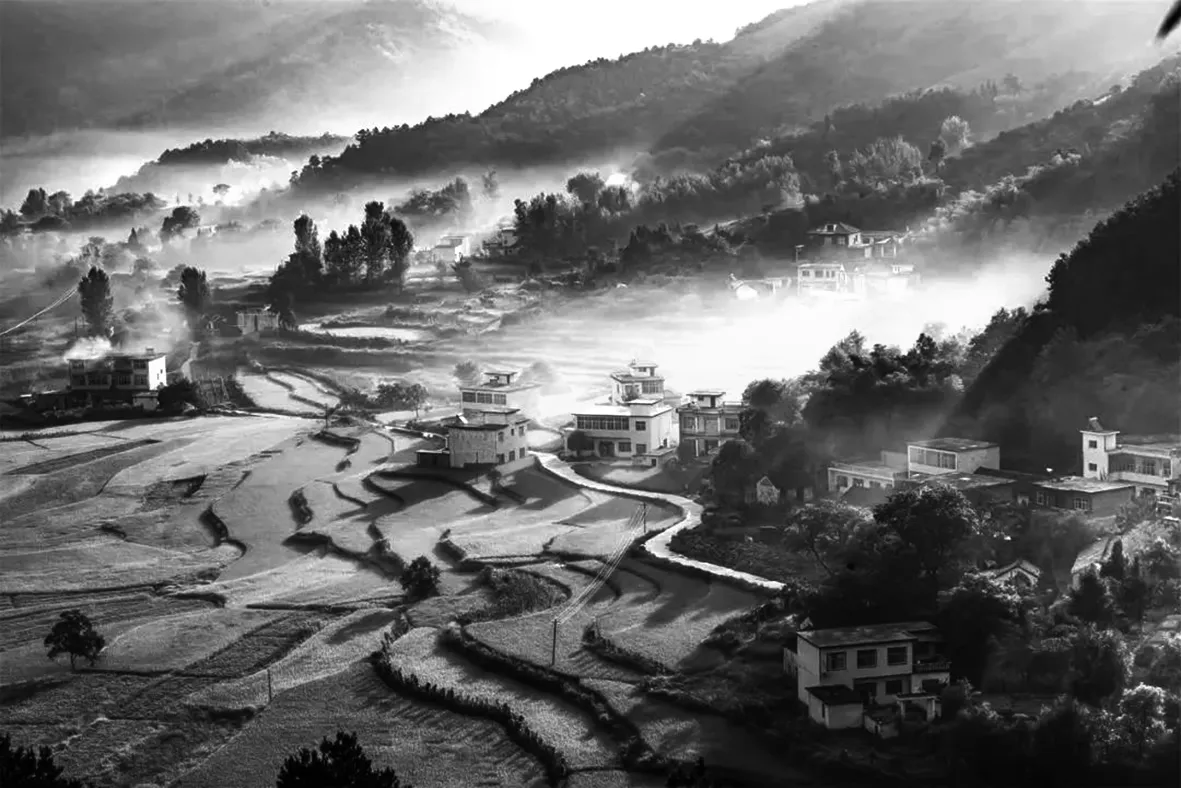

牢牢把握乡村建设行动的主要着力点

2022-07-15刘良军

■刘良军

“到2025年,乡村建设取得实质性进展,农村人居环境持续改善,农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展,农村基本公共服务水平稳步提升,农村精神文明建设显著加强,农民获得感、幸福感、安全感进一步增强。”日前,中办、国办印发《乡村建设行动实施方案》(以下简称《方案》),明确提出到2025年乡村建设行动应该达到的目标要求,由此成为未来一个时期各地扎实稳妥推进乡村建设行动的基本遵循和行动指南。尤其应该看到,《方案》紧紧立足乡村全面振兴而展开、而部署,具有极强的现实针对性,要求各地开展乡村建设行动必须“万变不离其宗”“形散而神不散”,牢牢把握乡村建设行动的主要着力点。

一、充分认识开展乡村建设行动的必要性、必然性

实际上,在2022年中央一号文件中,就已经有乡村建设的总体部署,并与乡村发展、乡村治理并列为2022年切实推进乡村全面振兴需要做好的重点工作。而进一步仔细分析,乡村建设并非突兀突然,而是与乡村发展、乡村治理间存在着有机联系,密切关联。一方面,乡村发展是前提,当以“产业兴旺”为牵引的乡村发展到了一定阶段,聚焦乡村建设便成为必需必然,即乡村发展为了村民群众、乡村发展依靠村民群众、乡村发展成果由村民群众共享。而标志之一,就是乡村建设同步取得重大进展、明显成效,广袤乡村更加宜居宜业;另一方面,“巧妇难为无米之炊”,没有乡村建设,所谓乡村治理便难以找到平台与载体,毕竟乡村治理在乡村中开展,广袤乡村“内骨子依旧”,既使乡村治理既以实施,也表明乡村治理的成效不彰。概言之,乡村发展水到渠成地推动乡村建设,乡村建设与乡村治理相互促进、相得益彰,才能渐次推动乡村全面振兴,以产业兴旺、生活富裕、乡风文明、治理有效、生活富裕,加速农业农村现代化,实现农业强、农村美、农民富。

二、扎实稳妥推进乡村建设行动,要求以普惠性基础性兜底性民生建设为前提

《方案》特别强调,实施乡村建设行动,必须坚持数量服从质量、进度服从实效,求好不求快,以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点,既尽力而为,又量力而行。这就告诉我们,乡村建设并非似是而非的“乡村城镇化”,也非一夜之间广袤乡村整齐划一地旧貌换新颜,而是内生性演进、渐进性演化,不断实现量变到质变。一方面,“饭须一口一口地吃,井须一锹一锹地挖”,要坚持实事求是、一切从实际出发的原则,确保乡村建设同地方经济社会发展水平相适应、同当地文化和风土人情相协调,同时结合农民群众实际需要,分区分类明确目标任务,合理确定公共基础设施配置和基本公共服务标准,不搞“齐步走”“一刀切”。另一方面,“不以规矩,无以成方圆”,要遵循城乡发展建设规律,保持足够的历史耐心,合理安排村庄建设时序,把保障和改善民生建立在财力可持续和农民可承受的基础之上,坚决反对脱离实际、超越发展阶段地搞大融资、大拆建、大开发,始终守住防范化解债务风险底线,力戒寅吃卯粮、竭泽而渔。

扎实稳妥推进乡村建设行动,必须坚持规划先行,实现乡村建设前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进。习近平总书记谆谆告诫,规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。在既有基础、起点上开展乡村建设行动,必须首先回答好要建设什么样的乡村、怎样建设乡村、为谁建设乡村这一根本性问题,既抓住当前需要关注的热点、聚焦的重点、解决的难点,又深谋远虑,确保平衡协调推进,实现乡村人居环境、基础设施、公共服务水平、精神文明建设等协调推进,齐头并进。由此围绕生产发展、生活富裕、生态良好之“三生”建设要求,必须坚持规划先行,系统性考虑,整体性谋划,力求把方方面面的诉求照顾到、安排好、设计到位。尤其“橘生淮南为橘,生于淮北则为枳”,基于乡村之间历史文化传统、地理位置、居住条件、生活环境等的不同,只有于规划方面即体现出因地制宜、“一把钥匙开一把锁”的精准精确精细思维,才能推动乡村建设各有特色、风格与气派,而不是千篇一律、千村一面。此外,将乡村建设置于新型城镇化的时代背景下,还要求规划必须坚持县域规划建设一盘棋,明确村庄布局分类,细化分类标准。实践中,以县域发展规划为基准,合理划定各类空间管控边界,优化布局乡村生活空间,科学界定乡村建设规划范围,严格保护农业生产空间和乡村生态空间,牢牢守住18亿亩耕地红线,才能共建共治共享“万物和谐”的美好家园。

三、扎实稳妥推进乡村建设行动,应深入实施“八大工程”,加强农村重点领域基础设施建设

《方案》提出,稳妥有序推进道路、供水、能源、物流、信息化、综合服务、农房、农村人居环境八个方面基础设施建设。不难看出,这一部署延续2021、2022连续两年的中央一号文件精神,强调继续把公共基础设施建设重点放在农村,着力推进往村覆盖、向户延伸。然而也得承认,自乡村全面振兴战略深入实施以来,即便是同一村庄,上述八个方面的基础设施建设也是水平有高有低、进展有快有慢、变化有大有小,意味着深入实施“八大工程”的过程中,必须抓住事物的主要矛盾与矛盾的主要方面,务实聚焦重点、短板与不足,不断填平洼地,提升弱项,使“八块木板”总体一致、大致协调。如道路建设方面,要重点实施乡村道路畅通工程,既以县域为单元加快构建便捷高效的农村公路骨干网络,又推动乡村公路建设项目更多地向进村入户方面倾斜。事实也是如此,随着村民群众可支配收入的增加,日常生活水平的提高、生活品质的提升,其越来越对周边交通环境产生强烈需求,要求走得出、走得方便快捷安全。由此行政村之间、自然村之间通硬化路成为刚需。尤其从整体角度言,应坚持“四好”原则,努力把乡村公路建设好、管理好、养护好、运营好。又如,农村人居环境与农房建设方面,要求统筹兼顾、一体建设,既努力促进农房质量安全、风貌更迭、品质更新、日常生活设施现代化,又持续开展人居环境整治行动,整体推进改厕改水改灶,大力实施生活污水、黑臭水体治理,健全农村生活垃圾收运处置体系等等。深入实施“八大工程”,既分清各自轻重缓急,又抓住重点紧迫急难问题,才能让乡村总体基础设施建设有质的改良改观,推进城乡基本公共服务均等化。

四、扎实稳妥推进乡村建设行动,要求坚持以人民为中心的发展思想,实现乡村建设为村民群众而建,全过程尊重村民群众意愿,切实保障村民群众的物质利益和民主权利

《方案》指出,广泛依靠农民、教育引导农民、组织带动农民搞建设,不搞大包大揽、强迫命令,不代替农民选择。由此坚持以人民为中心的发展思想跃然纸上,意味着只有尊重村民群众意愿,把村民群众组织、引导、发动起来,让村民群众在乡村建设行动中有好处、得实惠,才能培育乡村建设的内生动力,与时俱进推动乡村建设上新台阶、有新气象。首先,问政于民、问计于民、问需于民、问安于民,做到乡村建设时时处处听取村民群众的意见、建议和想法,才能深受村民群众欢迎,激发村民群众建设幸福美好家园的积极性、主动性和创造性。尤其坚持协商民主,保障村民群众的参与权、表达权、监督权,于尊重村民群众内心想法、真实意愿的基础上求同存异、聚同化异,才能凝聚乡村建设的最大合力,心往一处想、劲往一处使。其次,应该充分考虑村民群众日常生产方式、生活习惯,使村民群众真正体会到乡村建设带来的利好,才能各美其美、美人之美、美美与共。换言之,以人为本、因势利导,不搞强迫命令、不代替村民群众选择,摒弃形式主义、官僚主义,哪怕某一建设项目实施起来因为一户一策,增加了成本、拖延了工期,也因为赢得村民群众的满意,而凸显乡村建设的初心初衷。最后,乡村建设的过程,也应该是村民群众受益的过程。如在项目建设环节,鼓励村民群众投工投劳、就地取材开展建设,积极推广以工代赈、分段承包等方式,就能吸纳更多村民群众,尤其低收入群体就地就近就业,实现乡村建设与村民群众增收致富的“两不误”“双促进”。

五、扎实稳妥推进乡村建设行动,要于基础设施建设的基础上,同步深入推进乡村精神文明建设,实现乡村共治、法治、善治

习近平总书记强调,中国式现代化是物质文明和精神文明协调发展的现代化。全面推进乡村振兴,内在、必然地暗含着乡村物质文明水平与精神文明水平的双提升、双丰收。过往一些乡村基础设施建起来后,很快便遭到损毁、破坏,也从一个侧面说明没有村民群众价值取向、道德观念、行为规范、文明风尚等的提升,乡村建设走不远、难持久。对此《方案》提出加强政治引领,在广袤乡村深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育,使弘扬和践行社会主义核心价值观融入农村发展和农民生活全过程各方面,无疑具有现实意义和长远意义。深入开展农村精神文明创建活动,以健全道德评议会、红白理事会、村规民约等机制为抓手,以治理高价彩礼、人情攀比、封建迷信等不良风气为基础,以依法严厉打击农村黄赌毒、侵害农村妇女儿童人身权利等各种违法犯罪行为为重点,既促进乡村精神文明水准的提升,也构建更高水平的平安乡村、法治乡村,才能实现村民群众安居乐业、乡村社会安定有序、基层政权长治久安。

一分部署,九分落实。农村基层党组织要在贯彻落实《方案》的过程中,充分认识乡村建设的极端重要性,进一步加强自身建设,切实发挥领导、组织作用,实现党建引领乡村振兴、引领乡村建设。要从投入保障、用地保障、人才保障等各个方面着力,既广泛动员社会力量投身乡村建设,又身体力行地为乡村建设殚精竭虑、夙夜在公,使基层党组织真正成为党在农村全部工作和战斗力的基础,使广大农村党员、干部始终发挥先锋模范作用。完全有理由相信,把乡村建设作为全面推进乡村振兴的“重头戏”,精心组织、精细实施,因地制宜、循序渐进,既发挥基层党组织的统筹谋划、指导协调、督促落实作用,又激发社会各界参与乡村建设的热情,更不断调动村民群众建设幸福美好家园的主动精神、主导力量,乡村建设必能稳中求进,终至广袤乡村凤凰涅槃,展现勃勃生机、万千气象。□