时势促“城”:元代广西民变与城池修筑

2022-07-15高弘泽

高弘泽

(暨南大学中国文化史籍研究所,广东 广州 510632)

城池在古代军事防御中具有重要地位,因此各朝统治者非常注重城池政策的灵活运用。有元一代,城池政策经历了从“隳城”到“筑城”的变化,但从全国的城池筑造情况来看,城池的修筑与相应政策的要求并不完全契合。对此前辈学者早有阐发,党宝海、成一农对元代城池修筑的分期和具体原因做了探讨①党宝海:《元代城墙的拆毁与重建——马可波罗来华的一个新证据》,载邱树森、李治安主编《元史论丛(第8辑)》,江西教育出版社2001年版,第46—53页;成一农:《宋、元以及明前中期城市城墙政策的演变及其原因》,载[日]中村圭尔、辛德勇编《中日古代城市研究》,中国社会科学出版社2004年版,第145—183页;成一农:《元代地方城市城墙修筑的历史地理研究》,载孙逊、杨剑龙主编《都市空间与文化想象》,三联书店2008年版,第168—182页。,王茂华等对元代城池的修筑政策和修筑数量做了梳理和统计②王茂华、杨艳、赵子辉:《元代城池修筑述略》,《》,2011年,第149—178页。。此外,李博文、张玉探讨了元代鲁北地区城池修筑的具体情况和成因③李博文、张玉:《元代鲁北地区城池修建成因探析》,《中国城墙》,2019年,第9—17页。,侯卫东从历史地理的角度对元代《河南志》中记载的巩县城池图进行了复原研究④侯卫东:《元〈河南志〉巩县城池图复原研究》,《历史地理》2013年第1辑。。就元代广西的城池修建而言,刘祥学在《广西通史·宋元卷》一书中对元代广西的城池修建情况做了介绍⑤刘祥学等著:《广西通史·宋元卷》,广西师范大学出版社2019年版,第1520—1521页。,韦晓《广西古代城池的出现与发展略述》一文对广西城池的发展情况做了大致梳理,其中包括元代广西城池的修建情况⑥韦晓:《广西古代城池的出现与发展略述》,《广西地方志》2010年第3期。。综合来看,目前学界虽有涉及元代广西城池修筑的探讨,但并无专门研究成果。以往研究在元代广西城池修建的数量、城池修建与广西社会环境尤其是民变的关系上的探讨均有所不足。有鉴于此,笔者拟对元代广西城池修建的数量进行系统统计,分析说明元代广西城池修建与民变之间的关系,并对元代广西城池修建的特点做探讨。

一、元初“隳城”政策与广西城池状况

元朝在平定南宋的过程中,遭到南宋军队依托城墙工事的顽强抵抗,宋蒙(元)先后对峙四十余年。“南宋充分发挥善于守城的战术特长,建立较为完善的城池防御体系,这是持久抗战的直接原因。”[1]因此在平定南宋后,元朝下令拆毁原南宋辖域内的城池,并禁止重新筑造。《至顺镇江志》对元朝的这一“隳城”政策有所记载:“元混一海宇,凡诸郡之有城郭,皆撤而去之,以示天下为公之义。”[2](P2619)《至正金陵新志》亦提到:“今天下一统,城郭沟池悉废为耕艺,而中土之兵分翼镇守。”[3](P5667-5668)至元十三年(1276),元朝“隳襄汉、荆湖诸城”[4](P186)。前辈学者对元初“隳城”政策的执行力度做了探讨,如王茂华等人经过统计,认为“元灭宋后保留川蜀地区一部分城池,占该地原有城寨总数的39%以上”,“其他地方也有零星城池幸免”[5]。元朝在统一全国的过程中,对部分地区的城池政策经历了从“隳城”到“筑城”的变化。成一农指出,“元初由于军事战争防御的需要,曾对边境和军事要地的一些重要城市的城墙进行了修筑。”[6]可见元初的“隳城”政策并没有在全国整齐划一地推行,许多地方的城池由于军事因素得以保留乃至复建。

就广西地区而言,元初“隳城”政策的实施对广西城池产生了深刻影响,史载:“元初,毁诸城,惟此(指贺州城)独存。”[7](P405)元初的“隳城”政策是否造成元代广西城池的大规模毁坏,以至唯贺州城独留,尚不能确证。但可以看出,元初的“隳城”政策曾对广西城池造成巨大冲击,不少城池在此政策的影响下遭到破坏,乃至给人留下“惟贺州城独存”的印象。此外,在蒙古“斡腹之谋”的战略下,广西一度成为宋蒙战争的重要战场。为了抵御蒙古军队的包抄入侵,南宋时期的广西非常重视城池建设,在宜州建造了“铁城”①李楚荣主编:《宜州碑刻集》,广西美术出版社2000年版,第21—24页。,静江府(今桂林)的四任知府更是相继主持城防工事的修筑②桂林市文物管理委员会编:《南宋〈桂州城图〉简述》,《文物》1979年第2期。。在与蒙军交战的过程中,广西城池多有损毁。如静江城在守将马塈战死后,其部将娄钤辖“令所部入拥一火炮然之,声如雷霆,震城土皆崩,烟气涨天外,兵多惊死者。火熄入视之,灰烬无遗矣。”[8](P13270)静江城池遭到严重破坏。再如横州城,“丙子平定,城池遂废”[9](P3693)。丙子即至元十三年(1276),元军于此年攻陷静江城,广西军民大规模的抗元斗争结束,元朝基本上确立对广西的统治。可见宋蒙战争以及元初的“隳城”政策对元初广西的城池状况造成了极大的影响。

二、元代广西民变与城池频繁陷落

由于元朝统治政策的失误,广西民众遭受严重的剥削压迫,元朝政府与广西各民族的矛盾趋于激化。有元一代,广西境内民变频发,反抗斗争连绵不断③关于元代广西民变频发的原因,可参阅丁海艳《从两种碑刻资料看元代广西瑶民起义问题》,《元史及民族与边疆研究集刊》,2011年;陈世松:《试论元代中期的少数民族起义》,《西南民族学院学报》1979年第2期,等等。。其规模亦甚为巨大,往往攻陷城池,辗转多地。

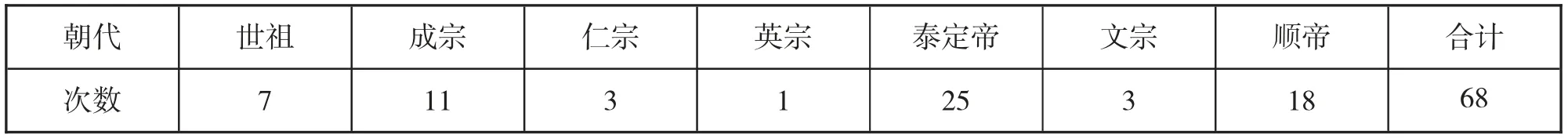

瑶民是元代广西民变的主要发起群体,史籍对广西瑶民发动的民变多有记载。如延祐三年(1316)四月,“横州徭蛮为寇,命湖广行省发兵讨捕”[4](P573)。六月,“融、宾、柳州徭蛮叛,命湖广行省遣官督兵捕之”[4](P574)。瑶民起事自世祖朝就已开始,伴随元代始终,是元朝经略广西所面临的重要问题。元代广西瑶民的起事,在时间分布上可见下表。

表1 元代广西瑶人起事统计表

据统计,元代瑶民共起事185起,“其中湖南最多,共84起,广西次之,共68起”[10]。可见元代广西的瑶民起事在整个元代瑶民起事中占有重要地位。从上表可以看出,瑶民起事主要集中于元中期的泰定帝时期,其次是顺帝时期。主要原因是元中期以后,元政府在广西的统治日益稳固,地方统治势力深入到瑶民居住的各个地区,使得对瑶民的剥削掠夺更为直接,导致元中期广西瑶民掀起了起事的高潮。元末广西瑶民则是全国反元洪流中的一支,此时的瑶民起事是长期以来社会矛盾的集中爆发[11]。

此外,尚有一些民变不能确定族别。如至元二十一年(1284)二月,“邕州、宾州民黄大成等叛,梧州、韶州、衡州民相挻而起,湖南宣慰使撒里蛮将兵讨之”[4](P264)。元贞二年(1296)七月,“广西贼陈飞、雷通、蓝青、谢发寇昭、梧、藤、容等州,湖广左丞八都马辛击平之”[4](P405)。至治三年(1323)春正月,“静江、邕、柳诸郡獠为寇,命湖广行省督兵捕之”[4](P628)。

值得注意的是,当时跻身于统治阶层的部分壮族土司也时常领兵反抗元朝,“严重危及王朝中央在地方上的封建统治”[12]。较为典型者当属壮族土官黄圣许,“至元二十九年闰六月,知上思州黄圣许反,聚二万人,断道路,结援交趾,借兵攻邕州”[13](P355)。“成宗大德二年,黄圣许叛,逃之交趾,遗弃水田五百四十五顷七亩。”[4](P2578—2579)“延祐元年正月,圣许陷忠州,杀黄知州等。”[13](P356)此外,至元十八年(1281)镇安州溪洞新附官岑从毅,“纵兵杀掠,迫死知州李显祖”[4](P234)。土司对元朝的叛服与一般民变的斗争目标虽不相同,但也是元朝经略广西所要面对的重要社会问题。

民变对元代广西社会的影响深远而持久,这从其持续时间和波及范围可以看出。就时间而言,广西的民变贯穿元代始终,上述关于元代瑶民起事的统计即是明证。具体而言,在元朝统一广西之初,广西即已爆发民变。至元十六年(1279),元朝“以梧州妖民吴法受扇惑藤州、德庆府泷水徭蛮为乱,获其父诛之”[4](P217)。元中期,以瑶民为主体的民变日益蓬勃。仅泰定四年(1327),广西多地就发生了瑶民起事。四月,“湖广徭寇全州、义宁属县,命守将捕之”[4](P678)。六月,“广西花角蛮为寇,命所部讨之”[4](P679)。八月,“田州洞徭为寇”[4](P681);闰九月,“广西两江徭为寇”[4](P682);十一月,“平乐府徭为寇”[4](P683);十二月,“梧州徭为寇”“静江路徭兵为寇”[4](P683)。顺帝时期,全国掀起了反元洪流,广西各族人民亦积极响应,遭到元政府的大力镇压。后至元元年(1335)八月,“广西徭反,命湖广行省右丞完者讨之”[4](P828)。有元一代,广西各族人民掀起了持续的反元斗争,有力地冲击了元朝在广西地区的统治。

就地域而言,元代广西民变对广西的影响巨大,范围几乎涉及全境,静江、邕州、横州、贺州、梧州、宾州、融州、藤州等地尤为严重。以贺州为例,贺州在元代曾数次遭受民变冲击。至元三十年(1293),“湖南地阔远,群寇依险出没,昭、贺二州及庐陵境民常被害”[4](P3637)。成宗元贞元年(1295),“昭州、贺州、藤州、邕州路、澧州路、全州路、衡州路、柳州路、赣州路、南安路、吉州路、上犹、攸县这十三处地面里,草贼洞蛮作耗,杀掳百姓,劫掠财物”[14](P1408)。元统二年(1334)九月,“徭贼陷贺州”[4](P824)。在遭受外来民变冲击的同时,贺州本地亦时常爆发民变,给邻近地区造成巨大威胁。至正三年(1343)九月,“湖广行省平章政事巩卜班擒道州、贺州徭贼首唐大二、蒋仁五至京,诛之。其党蒋丙,自号顺天王,攻破连、桂二州”[4](P868)。至正二十五年(1365),“贺州贼掠封川。”[15](P625)静江、邕州等处的情况与此类似,本身既是民变的策源地,给邻近地区带来巨大困扰;同时又是民变的受害地,饱受民变的袭扰。这是元代广西民变的一个显著特点。

元初广西各地城池的拆除和城池的颓圯老旧使得起事民众畅行无阻,许多府县城池屡遭侵袭。平乐府城受到“元初,诏天下毁城池”政策的影响,导致“昭累被寇掠”[7](P404)。贵州“元至正间,城池颓圮”,为“峒贼出掠”提供了方便[7](P409)。藤州“古城方有五百丈”,但“自宋末归附至今,圮坏久矣”,城池的损坏导致藤州屡遭侵扰,“至治间,始有峒寇,自右江乘舟出没行劫,往任守牧,每遇警急,立棚隄防而已。天历己巳,寇猖獗,从绣江下攻陷其城,杀伤军兵。自后,来攻一十七次。纵火焚荡。民舍、官廨、神庙悉为煨烬”[7](P406)。多次民变的冲击,使得滕州城损坏殆尽。横州“丙子平定,城池遂废”,“甲寅秋,八寨夷江瑶僚百千为群,攻陷广西、广东、海南、北四路府州县城池,劫取官库民财,戮人盈野。逮三十有三年,虽庆、宾、柳、象、横、贵官设屯田,万户府千户、百户严加镇遏,亦无如之何”[9](P3693)。民变的频繁发生使得元代广西的城池遭到进一步破坏。容州“元至正十三年,寇焚门楼”[7](P407)。因“傜僚窃发,屡攻阳朔”,阳朔县城“几不能以自存”[7](P399)。至正间,石亨祖任全州路总管,“时蛮傜入寇,城邑居民,焚掠殆尽”[16]。因此,重新修建城池以加强对民变的防御,是元朝统治下地方官员经略广西所面临的重要政治课题。

三、元代广西的城池修筑及其特点

为了应对频发的民变,加强元朝对广西的统治,元政府采取了多样化经略广西的措施,修筑城池即是其中一项重要举措。元代广西的城池修筑并非一帆风顺,其面临的原材料、人力、经费等困难都有待解决,在这一过程中,广西地方官员起到了良好的组织作用。

(一)元代广西城池的修筑情况

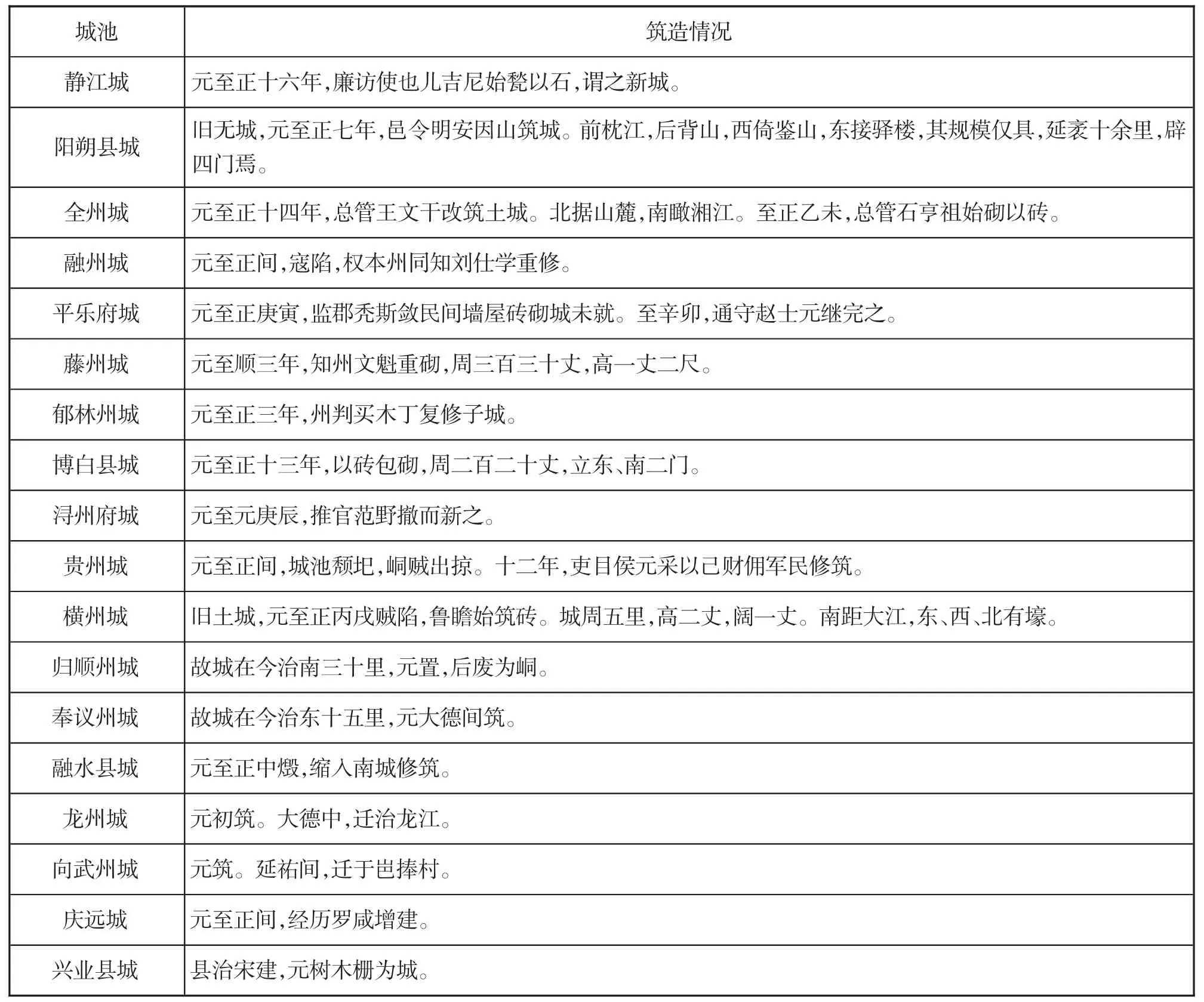

有元一代,广西辖域内的静江、庆远、藤州、阳朔、贵州等地区均筑造了城池,以满足广西军事防御的需要。元代广西城池筑造的具体情况见表2。

表2 元代广西城池的筑造情况

据笔者统计,元代广西共经历了18次城池修筑,静江、横州、融州、藤州、贵州等民变较为激烈的地区都进行了城池的修筑。值得注意的是,位于桂西土司地区的归顺、奉议、向武等地也有城池修筑活动。在时间上,元代广西的城池修筑主要集中于元末顺帝时期,共计13次。此外,元初筑造修筑1次,元中期大德年间修筑1次。除了明确记载的城池修筑,元代广西尚有几座城池进行了迁移:一是理定故城,“元迁治上横塘驿”[16];二是龙城故城,“元至大间,移府治复归马平,移县治复归龙江,而江北之城废”[16];三是峦州故城,“元至正十二年,以峒贼乱,迁三州村”[16]。至于其中是否存在城池修筑,尚不得而知。

(二)元代广西城池修筑面临的困难及解决办法

城池的修建涉及人力、经费、原材料等资源的运筹和调动,在当时面临着诸多困难。静江城在筑造时,即面临着经费和原料来源的问题:“欲如古修营,则虑徒多版筑陶填之费,且非经久计,复欲括城中所有石,又驳杂弗齐,艰于缔垒,况不及百千分之一。”[9](P3634)庆远府城在修建时,有人贿赂官员,希望从中获利:“先世民间窥利,屡贿于官,欲垦为田者,辄沮其事,发言盈耳,是用不就。”[9](P161)贵州城在筑造过程中,遭受了民变的冲击,“方城之未完也,岁八月戊午,贼至万塘”,侯元采“捐资募勇士,身先士卒,擒其酋党八人,斩五人”,城池筑造才得以顺利进行。[7](P410)

在城池修筑的过程中,广西地方官捐献俸禄,积极运筹,在一定程度上解决了筑城的经费问题。静江城的筑造经费,主要来源于平章也儿吉尼“捐俸于官,贸易海鹺”[9](P408)。吏目侯元采在摄理贵州时,“出私帑,佣军民筑城以卫”[7](P409)。横州州判倪思敬目睹横州“城池崩塌,寇贼猖狂,民莫安枕”的现状,“遂捐已俸”,加之“僚属各助月俸”,解决了横州城的筑造经费问题[9](P3694)。可见元代广西城池修建的经费主要来源于地方官员的俸禄捐献。

城池修筑所需的材料,主要来源于对周边山石的开采。筑造静江城时,“凿石于山,督工吏士凡二百余人,计日取石皆有数。”[9](P408)筑造阳朔县城时,既采石为基,同时又注意利用山势地利之便,“引东晖之水,跨双月之溪,下瞰漓江。伐石纪工,随地制宜”。[7](P400)筑造庆远府城时,“凿盘石于香山寺,囊括陂路,甃涵窦于五通庙,畜泄淫潦”。[17](P161)此外,旧有砖石是城池修筑材料的另一重要来源。修筑贵州城时,“得古石冢数千室于近郊,砌垒有余,陶治无费焉”[7](P409)。修筑平乐府城时,“秃斯敛民间墙屋砖砌城”[7](P404)。筑造横州城时,“宁浦、永淳二邑百姓鼓舞兴起,取砖于乐山古城,验其记,砖乃东晋孝武帝时物也”,州判倪思敬让人将其“移之于横”,为横州城的筑造提供了原材料。[9](P3694)

城池修筑任务主要由地方官员主持完成,具体由当地军民来执行。民众参与的方式,既有募民雇役,也有计口均役。杨子春《修城碑阴记》一文记录了元至正年间静江城筑造的主持官员和工匠,王茂华等据此认为“这次修城的规模无疑较大,动用的管理人员不仅涉及廉访司使、州官吏,还抽调下辖县镇的官吏等参与城池修建的管理工作”[5]。静江城的筑造,“巧运机繘,佣工舁之,力寡功夥,人以为便。工日给钞一百文,粟三升,匠者倍焉”[9](P3634)。招募地方民众,计日给资,并对普通佣工和工匠的工资做了区分。此外,静江城的修筑还有军士的参与,“工匠及军民充夫役者,日给盐折钱一百文、廪米三升”[18](P408)。筑造藤州城时,按户口征发劳役,为此还整顿了本地废弃的版籍:“然以本州版籍遭火不存,乃督属邑各社农业丁口,验丁数派,每十丁修筑一丈,立定规模,传之久远。但有损坏,随令修葺。”[7](P406)元代广西的城池修筑正是在地方官员的主持下,军民同心协力而完成的。

元代广西修筑的城池大小各异,各地区并不完全统一。静江城“城以丈计,三千七百有奇,城高二丈有奇,城面阔三尺有奇”[19](P409)。阳朔县城“雉堞楼橹,屹若云矗,延袤千余里。下阔六尺,厚七尺,高丈有二尺。旁开八门,圜串周回,旁通曲达,女墙伏矢,敌楼避身,鸣铎属櫜,声息相应”[7](P400)。贵州城“城高十尺有奇,上为女墙,五尺有奇。土石填实,灰液胶固,周围二万余尺。南距大江,三面浚池,深丈余”[7](P409)。横州城“方围三里,池三百九十丈”[9](P3694)。城池周长的大小、城门数量的多少与各地区城池筑造的经费、各地区经济繁荣程度息息相关。

(三)元代广西城池修筑的特点

面对严重的民变冲击,广西地方官员团结地方民众,积极修筑城池,以求实现“寇掠孰敢窥觊,后之来者,继葺弗坠,则民可安堵”[7](P400)的御寇安民的目标。特殊的时局使得元代广西城池修建呈现出一些鲜明的特点,主要有以下数端。

其一,民变是元代广西城池修建的重要诱因,但元代广西地方官员对于城池的修建并不是完全被动的,其中不乏主动修建城墙以加强军事防御者。负责主持广西城池修建的地方官员,在其上任初期乃至上任之前,已经感受到广西民变的严峻形势,因此在其上任之后,多能主动修建城池,用以应对民变。如至正十一年(1351),也儿吉尼奉旨到广西静江任职,“其年十一月,武冈峒寇剽劫灵川县,迫郡境,民忧之”[9](P3634),其后又多次冲击静江城,促使也儿吉尼决心筑城。至正十二年(1352),石亨祖担任全州路总管,因“道州寇陷全州”,赴静江“乞师”平叛。[9](P3634)此后,石亨祖组织全州民众,“筑城郭,籍民兵以御寇,民得安生”[16]。文魁于至顺中知藤州,“时经寇乱,城邑荡然”,于是文魁“始立州治,修城隍,建学校,政化大行”[16]。罗咸来到平乐府时,“适丁寇乱,室庐俱毁,思所以辑察之”[17](P160)。在“寇乱”频仍的府县,亲历险难的地方官员采取了立州治、筑城墙的措施。官员们捐献俸禄,积极运筹,完善当地城池修建,体现出地方官员应对民变的主动性。静江城的建设,也儿吉尼贡献颇大,“经费之大,皆出于公,省岁禄秩之入”[9](P3634)。明安在主持阳朔县城的筑造时,“不劳于民,弗藉于吏,身董其役,以至迄事”[7](P400)。侯元采面对贵州“城池颓圮,峒贼出掠”的局面,“以己财傭军修筑”[7](P409)。

其二,元代广西修建的城池多分布于军事战略地位较为突出的地区,意味着元朝广西经略的日益深入和统治的逐步加强。阳朔地理位置重要,易守难攻,元政府在此筑造了阳朔县城。史载:“群山发海峤,顿伏腾走数千里,会衡巫诸山于阳朔。孤崖绝巘,森耸骈植,类三峰九疑、折城天柱,其土黄壤,其势险,其形蹙,千人守之,十万不能攻。”[7](P399)藤州城的筑造与其地理位置的重要性密切相关:

“广右之地,西接八番,南连交趾,惟藤最为冲要。盖以其左右江东流而经其城之北,绣江北流而逾其城之东,二水凑流,接于东广。舟车辏集,人物繁稠。”[7](P406)藤州地处“八番”和“交趾”的中间地带,位于藤、绣二江交汇处,商业贸易繁荣,城池筑造需求突出。庆远城地处桂西北地区,民族成分复杂,地理位置亦十分重要:“兹郡兼兵民之任,控西南之边,隶五县,羁縻十七州,扼束七十二寨。其俗悍鸷鲠治,前乎作牧,登埤击柝,日事捍御,不遑他务。”[17](P160)而静江城的地位更是重要,其“为地方千里,西南连浔、柳,东北接昭、湘”,“尤非他郡所比”[18](P453)。向武、归顺、奉议等土司地区的城池修筑,既反映了民变冲击下广西修建城池的广泛性,同时也表明元政府积极经略广西,统治渐趋深入。

其三,元代广西的城池修筑是在宋代广西城池基础上开展的新一轮城池建设,砖石城的数量显著增加。宋朝为了应对交趾和蒙古的入侵,加强了对广西地区的经略,将城池修筑作为重要应对手段之一。宋代在宜州、象州等地修筑城池,静江城历经数次修建,形成了一整套齐备的城池防御体系,在抵御元军攻占广西的过程中发挥了重要作用。元朝在宋代的基础上进一步修筑城池,并将部分土城改筑为砖石城。平乐府城于宋乾道年间“太守葛永庆凿州治后山为濠,不果”,元代延续了宋代平乐府城的筑造活动,将平乐府城的筑造进一步落实,“至正庚寅,监郡秃斯敛民间墙屋砖砌城未就。至辛卯,通守赵士元继完之”[7](P404)。博白县城在宋代尚是土城,“元至正十三年,以砖包砌,周二百二十丈,立东、南二门”[7](P408)。全州、横州等地亦将宋代的土筑旧城改建成砖城。有元一代,广西砖石城的数量较前代明显增加。

其四,元代广西修筑城池时也注重加强军事配置,在抵御民变方面发挥了切实的效用。军事防御是元代广西城池筑造的主要出发点,因此元代广西在修建城池时,注重加强其军事配置。如藤州城建成后,其“城堑新而秋毫不扰,敌楼雉堞,耸汉连云”,同时地方官还加强了其军队布防:“乃分布军兵,措备攻战之具,严加守御。至于四境,亦设酋目,官给旗号,法令严明,队伍整肃。”[7](P406)侯元采在修筑贵州城时,不仅修建了敌楼,而且修建了护城河,有效提高了城池的防御力,史载:“南距大江,三面浚池,深丈余。……凡为战楼五,崇二丈。……南门之外,东、西又各为石门,门有敌楼,列巨栅,屯兵义合守之。”[7](P409-410)修建横州城时,亦是“修城开濠,筑排栅”[9](P3694)。敌楼、雉堞、护城河、战楼、排栅等设施的配备,增强了元代广西城池的防御力。事实上,元代广西修建的城池在应对民变方面确实产生了一定效果。自藤州城池筑造完成后,民变给藤州造成的冲击明显变小,起事民众经过此地,往往绕道而行。史载:“壬申二月初二日,寇有四百余徒,乘舟至城西门,侯乃将帅军士赴敌,杀获旗头苏为等三名,射伤颇众。又分攻东、南二门,城中策御谨密,寇各散退,向梧而去。是岁五六月间,寇数次往来,皆潜踪而过,不能为害。癸酉正月二十七日,有寇千余徒,乘船百余艘,是夜舣于城之两岸,见城守严备,不敢向,乃下梧攻劫封、肇诸邑,杀戮军民,横尸蔽江。至二月初十日,从州北潜地而回。”[7](P406-407)贵州城修建之初,“贼寇”来袭,地方官捐资招募勇士,其战果仅为“擒其酋党八人,斩五人”,城池修建完成后,面对“贼寇”的再次来袭,在地方官员的领导下,“连日逆战,旦暮五六合,摧锋陷敌。敌退,奔逐北,杀获无算”[7](P410)。阳朔县城建成后,虽然民变“驰乎邻境”,而当地官员却“得以优游琴韵,适兴种花,理庠序之弦歌,课农桑于畎亩”[7](P400),足见其城池防御所取得之实效。

其五,元代广西城池的修建虽然主要服务于军事防御,但部分城池已有了商业店铺、民众住宅等职能区域。应对民变冲击无疑是元代广西城池筑造的直接目的,但是在修建部分城池时,地方官员不仅立足于军事防御,对于城池中涉及民生的商业店铺、民众住宅等场所也有了较为整齐的规划。贵州城修建完成后,“商庐贾肆,鳞列蚁传焉”“籍居人占其所筑之地,分布防御,民以为便”[7](P410),已有了明确的商业、民居等规划区域,且商业店铺已形成一定之规模。横州城“至正丁亥仲春落成,市道、坊港、民居各得所止。迁馆驿,移县治,惠民药局,安置祀典、庙宇、州县公廨,日有番直,夜有守卫,岂不比润州之铁瓮城耶?”[9](P3694)市道、坊港、民居、惠民药局、祀典、庙宇、州县公廨等职能分区井然有序,城池的规划效果较为明显。

四、结 语

元代广西民变频发,给广西各地造成了巨大的冲击。面对此种现实,元朝统治者在广西采取了修建城池的措施。至正十二年(1352)四月,元顺帝“诏天下完城郭,筑堤防”[4](P899)。广西亦积极响应,前述广西城池筑造主要集中于顺帝至正年间,充分说明这一政策得到了一定程度的落实。在地方官员的主持下,努力克服原材料、经费、人力等困难,官府出资,民间献力,广西城池筑造取得了较大成效,共修建了18座城池。砖石城的数目较前代有所增加,城池的军事配置和内部规划也有序开展。城池在应对民变方面取得了切实的成效,也反映出元朝统治者正采取积极的姿态经略广西,对广西的统治日益深入。