沱湖湖区及主要入湖支流水资源特征和变化趋势分析

2022-07-14孙迎迎

孙迎迎

(安徽省宿州水文水资源局,安徽 宿州 234000)

沱湖是淮北平原上重要的湿地生态系统,随着社会经济的发展,沱湖流域水生态环境却逐年退化[1]。为进一步加强沱湖流域水生态环境保护,推动流域生态文明建设迈上新台阶,2020年安徽省政府办公厅印发《关于进一步加强沱湖流域水生态环境保护的意见》,提出到2023年沱湖湖区及主要支流水质稳定达到地表水Ⅲ类水标准。宿州市境内的唐河、沱河等河流为沱湖的主要支流,其水质状况对沱湖湖区的水质影响较大。基于此,本文利用2015—2020年沱湖湖区及唐河、沱河等河流逐月水质和水量及入河污染物的监测数据,分析各主要入湖支流的入湖水量,评价其水资源特征及其趋势变化规律,以期为沱湖流域水生态环境的保护和治理提供数据支撑。

1 区域概况

沱湖位于淮河中游左岸五河县境内,沱湖流域北邻黄河故道,南经怀洪新河入洪泽湖,地跨河南、安徽两省,安徽省境内流域面积7055km2。沱湖的入湖支流主要有沱河、唐河、北沱河、樊吴大沟、汴沱大沟、马拉沟等,沱河由沱河进水闸流经埇桥、灵璧、固镇、五河、泗县,于樊集入沱湖。北沱河是唐河的主要支流,在草沟闸上游4.8km处汇入唐河后于樊集汇入沱湖。

2 监测断面布置、分析评价项目及方法

2.1 监测断面的设置

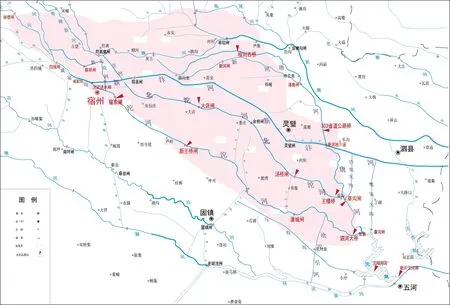

根据沱湖湖区及各支流的情况,共选取10个断面进行评价。在沱湖湖区设置1个监测断面;沱河布设宿东闸、新王桥闸、泗河大桥3个监测断面;北沱河布设大店闸、汤桥闸和王楼桥3个监测断面;唐河布设程刘西桥、303省道桥、草沟闸3个监测断面。沱湖湖区及各主要入湖支流的监测位置见图1。

图1 沱湖湖区及主要入湖支流监测断面位置

2.2 分析评价项目

收集2015—2020年沱湖流域及主要入湖支流的水质和水量监测资料后,对主要支流的入湖水量进行分析评价。采用《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)基本项目中除石油类、粪大肠菌群外的22个项目进行2020年水质现状评价;采用总磷(TP)、氨氮(NH3-N)、高锰酸盐指数(CODMn)、化学需氧量(CODCr)进行水质趋势和水污染特征分析;采用总磷(TP)、总氮(TN)、高锰酸盐指数(CODMn)、叶绿素、透明度评价沱湖湖区的营养化指数。

2.3 分析评价方法

根据主要支流的水文站点实测流量,计算年径流总量,通过水文面积比拟法计算入湖水量[2]。

采用单因子评价法,依据《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中各项目限值,以各监测项目的年平均浓度进行水质类别评价[3]。

水质变化趋势分析,根据《地表水资源质量评价技术规程》(SL 395—2007),运用PWQTrehd2010水质分析软件进行季节性Kendall检验(无流量调节),研究分析水质变化趋势[4]。

水体污染程度则采用综合污染指数法进行评价[5-6]。

3 评价结果与讨论

3.1 沱湖主要支流入湖水文特征分析

2015—2020年沱湖流域年均面降雨量为825.7mm,年内分配不均,年际变化较大,最大年面降雨量为2018年的1039.2mm,最小年面降雨量为2019年的691.5mm,极值比为1.50。降水主要集中在6—9月,占全年降雨量的67.5%。

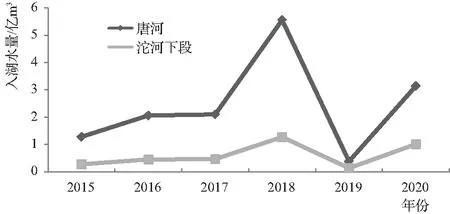

根据2015—2020年沱河闸水文站和唐河地下涵水文站的径流量,采用水文面积比拟法计算沱河和唐河汇入沱湖的水量,计算结果见图2。2015—2020年入湖水量变化较大,2019年入湖水量最小,为0.51亿m3;2018年入湖水量最大,为6.83亿m3。入湖水量主要集中在 7—9 月,占各年均总量的45.0%~67.0%,这主要是因为入湖河流为雨源型季节性河流,河道闸坝众多,水量受气候、降水条件、人工调度等影响,全年径流主要集中在汛期。

图2 2015—2020年沱河和唐河入湖水量

3.2 水质现状评价

根据2020年各断面的水质监测数据,按照全年期、汛期和非汛期的平均值进行单因子评价。从评价结果可以看出,全年期草沟闸为Ⅲ类水,沱湖湖区为Ⅴ类水,其余8个断面为Ⅳ类水,沱湖湖区为轻度富营养化。汛期沱湖湖区、大店闸、程刘西桥、宿东闸、新王桥闸5个断面为Ⅴ类水,其余5个断面为Ⅳ类水,沱湖湖区为中度富营养化。非汛期大店闸、汤桥闸、303省道桥、草沟闸、泗河大桥5个断面为Ⅲ类水,沱湖湖区、王楼桥、程刘西桥、宿东闸、新王桥闸5个断面为Ⅳ类水,沱湖湖区为中营养化。

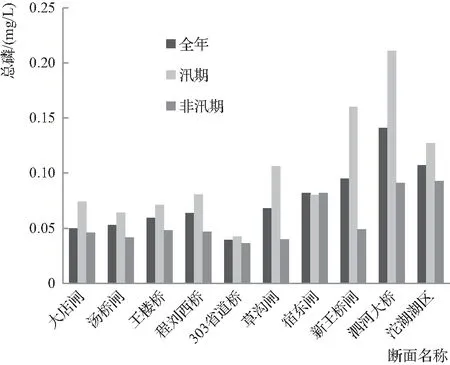

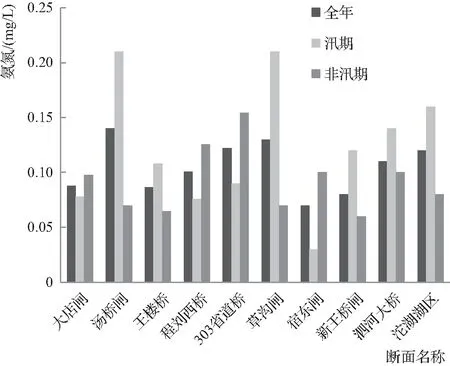

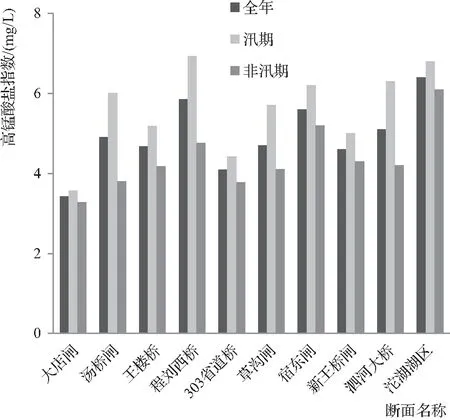

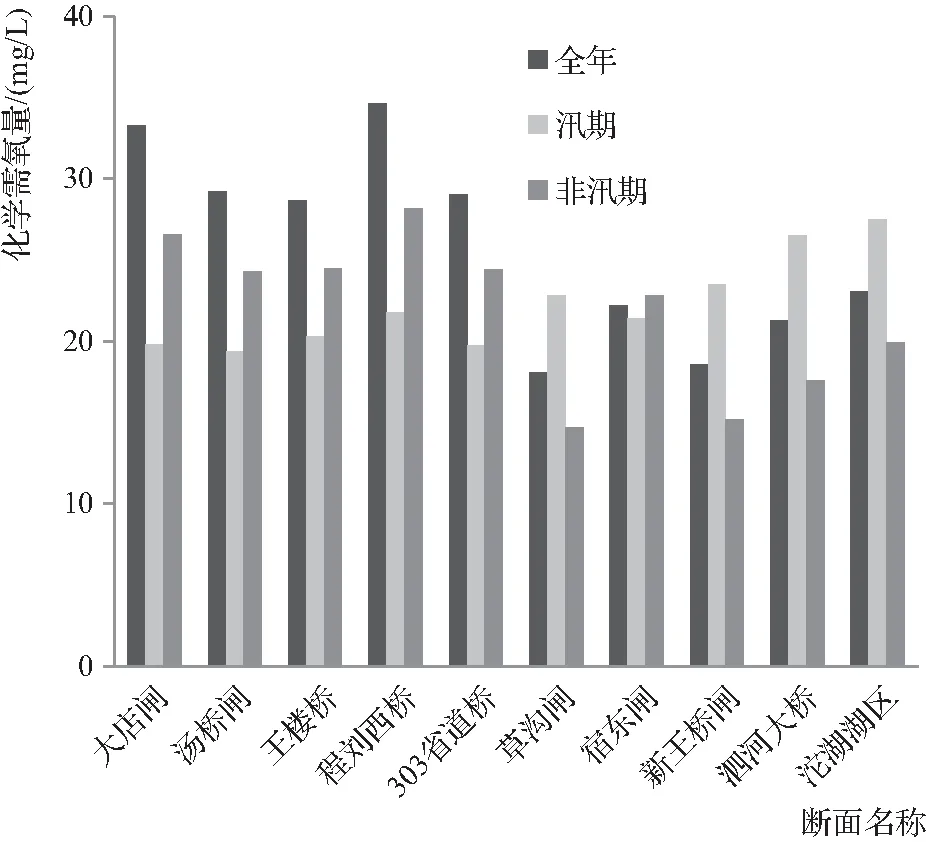

采用T-检验双尾检验法对总磷、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量的含量在汛期和非汛期的差异性进行检验,计算t检验的概率值P(P≤0.05,表明存在显著性差异;P>0.05,表明无显著性差异)结果分别为0.011,0.224,0.001,0.835。表明总磷和高锰酸盐指数的含量在汛期和非汛期具有显著性差异,即汛期含量明显高于非汛期含量,氨氮和化学需氧量无明显差异。各水质项目在不同水期的浓度变化见图3~图6。不同水期水质变化存在差异主要是由降水及由降水引起的径流冲刷、水温以及气压变化使得河底污染物和面源污染物释放进入河流而导致的[7]。

图3 各断面总磷的浓度变化

图4 各断面氨氮的浓度变化

图5 各断面高锰酸盐指数的浓度变化

图6 各断面化学需氧量的浓度变化

3.3 季节性肯德尔检验法评价水质变化趋势

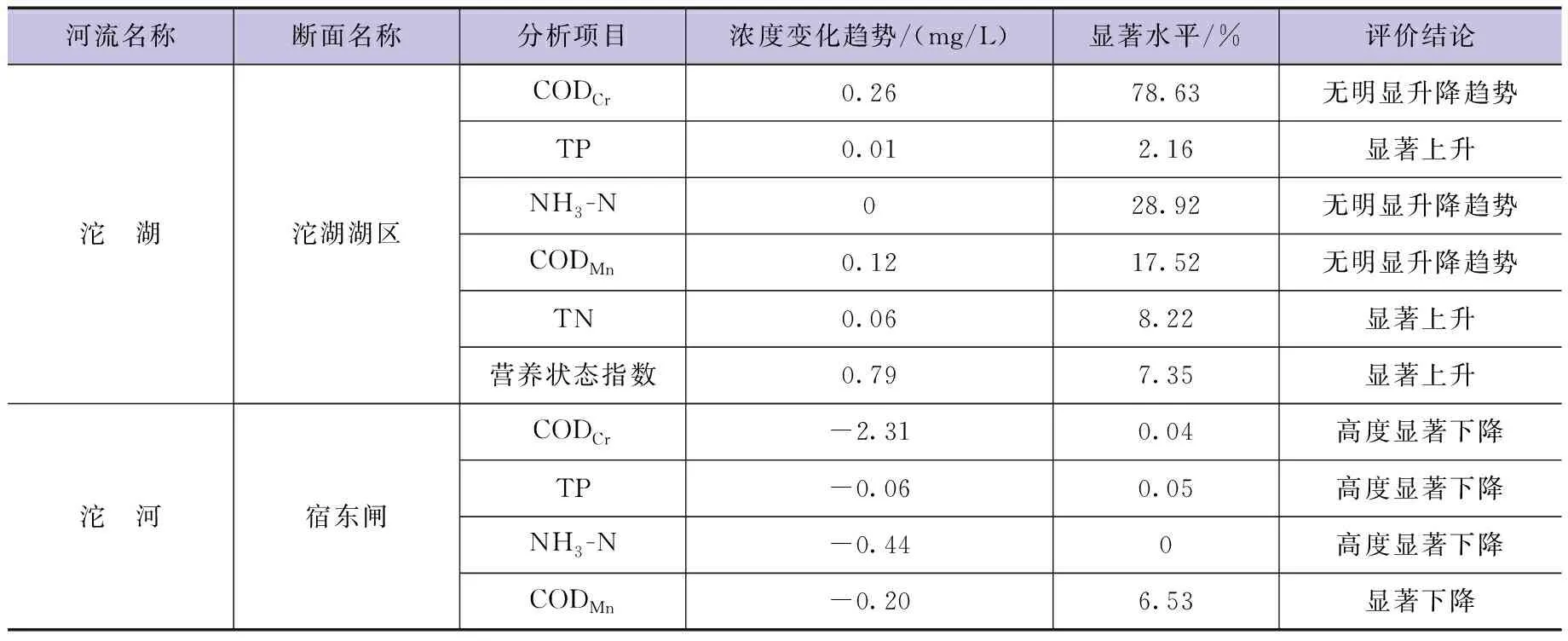

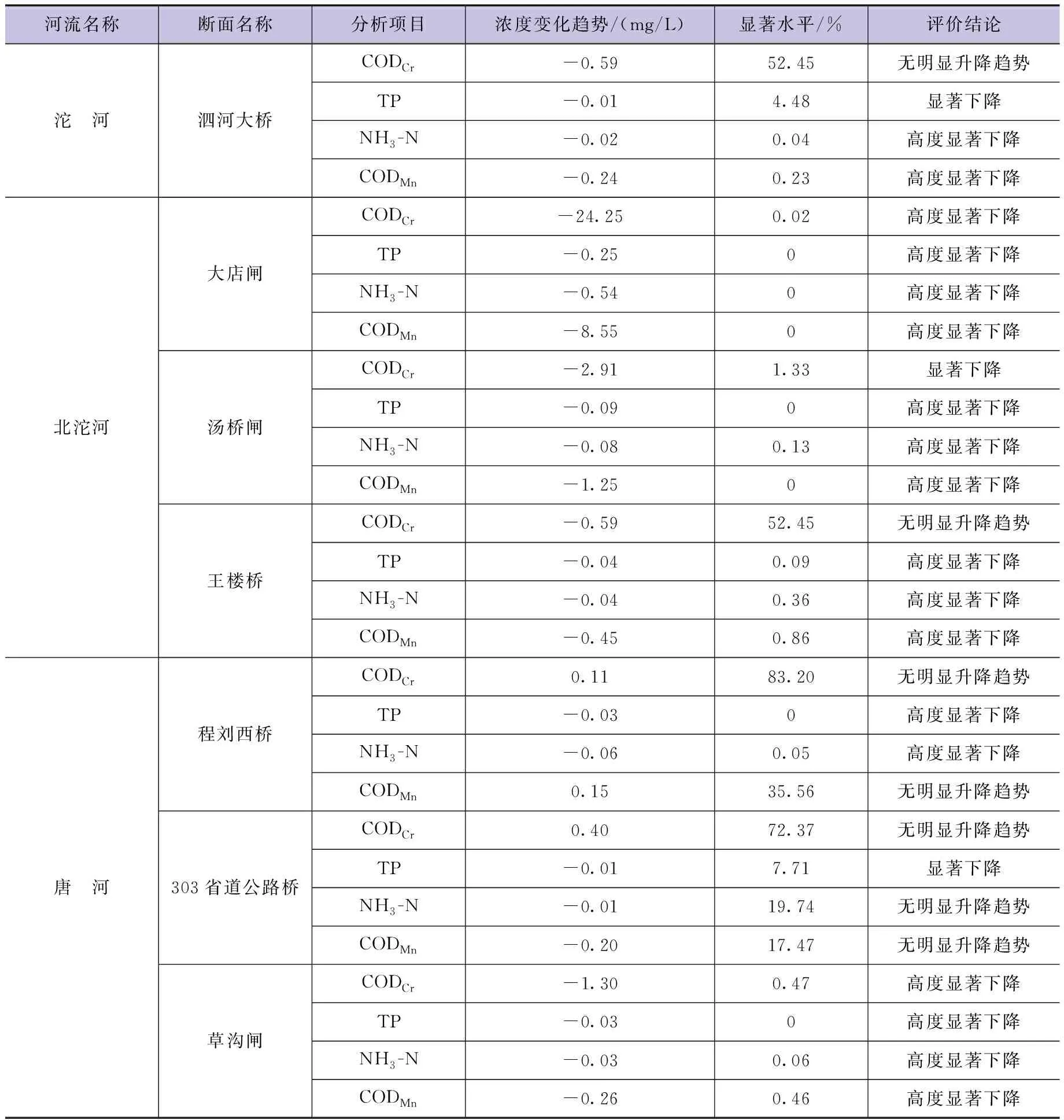

根据《地表水资源质量评价技术规程》(SL 395—2007),评价沱湖湖区及各主要入湖支流断面的变化趋势综合指数和单项水质项目变化趋势比例(由于新王桥闸水质检测工作开展较晚,数据未满5年,因此不适合进行趋势分析),其他断面的水质变化趋势计算结果见表1。

表1 沱湖湖区及主要入湖支流水质变化趋势计算统计

续表

通过计算沱湖湖区及各主要入湖支流单项水质项目变化比例发现,沱湖湖区各项目的下降比例(TDN)均为0,上升比例TUPCODcr、TUPCODMn、TUPNH3-N、TUPTP、TUP别为0、0、0、1.00、1.00,总磷和总氮的TUP均大于TDN,表明沱湖湖区的总磷和总氮呈上升趋势,其他项目无明显变化趋势,导致沱湖湖区的营养状态指数呈上升趋势,营养程度恶化。沱河、北沱河、唐河的TDNCODcr>TUPCODcr、TDNTP>TUPTP、TDNNH3-N>TUPNH3-N、TDNCODMn>TUPCODMn,表明其CODCr、TP、NH3-N、CODMn指标均有所改善。

由水质变化趋势比例计算沱湖湖区、沱河、北沱河、唐河的下降趋势综合指数(WQTIDN),分别为0、0.88、0.81、0.63,上升趋势综合指数(WQTIUP)分别为0.50、0、0、0,沱湖湖区的WQTIUP>WQTIDN,表明其水质有恶化的趋势。其他3条河流的WQTIDN>WQTIUP,表明所监测的主要入湖支流水质均有所改善。沱湖湖区的水质呈恶化趋势,主要原因是沱湖湖水的流动性差,纳污能力降低,水体自净能力较弱,污染物沉降后累积在淤泥中[8],加上湖内大范围养殖过程中不断投放的饵料和药物造成严重的内源性污染,以及沱湖周边大量农田造成的农业面源污染,加重了沱湖湖区的污染程度[9-10]。

3.4 水体污染状况随时间变化趋势分析

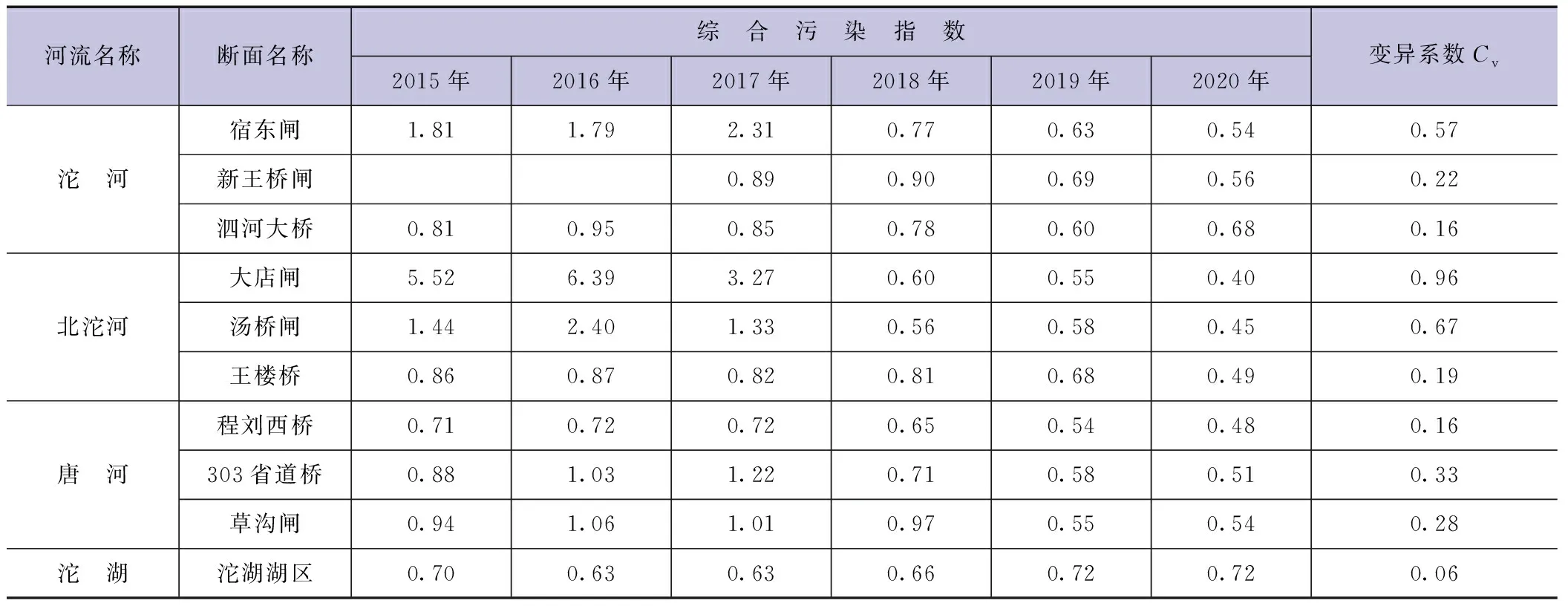

根据2015—2020年各监测断面的监测数据,计算其综合污染指数,结果见表2。由表2可以看出,3条入湖支流的综合污染指数的变异系数在0.16~0.96之间,为中等变异,说明其污染程度随时间变化显著,呈改善趋势。3条河流综合污染指数在2016年或2017年处于极值,至2020年下降至低于0.70,为轻度污染,污染程度均出现不同程度的好转。沱湖湖区综合污染指数的变异系数为0.06,为弱变异,至2020年为中度污染。

表2 沱湖湖区及主要入湖支流综合污染指数计算结果

3.5 污染物排放量分析

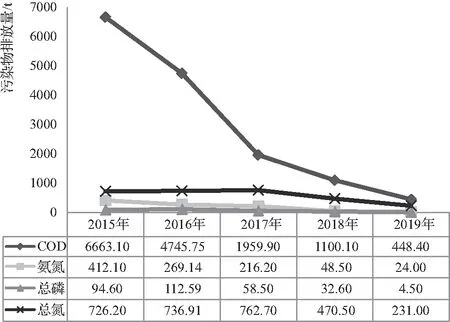

对2015—2019年3条河流的污染物排放总量进行计算,结果见图7。由图7可以看出,从2016年起化学需氧量、氨氮、总磷、总氮的入河排放量分别下降90.6%、91.1%、96.0%、68.7%,污染物入河量的降低,使得3条河流水质逐步得到改善。

图7 沱湖流域(宿州境内)各污染物排放量

图7显示汇入沱湖的3条主要支流的污染物排放量呈下降趋势,污染程度降低,水质得到改善,这主要与河流两岸入河排污口的整治有关。特别是安徽省实行最严格水资源管理制度、全面推行河湖长制以及2017年住建部、水利部、环保部联合开展入河排污口整治专项行动,各市县对入河排污口采用并网、封闭以及雨污分流、取缔河道养殖等措施,使得进入河流的污染物含量大大降低。

4 结 语

目前沱湖流域水生态和水环境保护与治理工作正在开展,本文对其水资源特征和趋势进行综合分析,能够为其提供科学数据支撑。建议强化部门联动,加大各类政策实施力度,把河湖长制责任落到实处,定期对河湖采取清淤、底泥固化等措施,减少底泥污染释放;对河湖岸进行退耕还湿、还林,强化水土保持与修复,恢复河湖水域岸线生态功能,减少面源污染物入河量;对湖区和入湖支流增设监测断面,增加水文测报设备和水质自动监测站,实时掌握流域内重要河流动态变化趋势;构建水质水文监测合一体系,推行水质、水文监测合一试点,实行水利、环保等部门的合建、分管、信息共享模式,实现水质监测、水文监测相结合的基础数据支撑,加快沱湖流域生态环境恢复,保护好一湖清水。