黄河流域不同区段水资源与水环境特征及生态保护路径

2022-07-14宋梦林王园欣史玉仙

宋梦林 王园欣 史玉仙

(1.辽宁省河库管理服务中心(辽宁省水文局),辽宁 沈阳 110000;2.信阳市水利勘测设计院,河南 信阳 464000;3.华北水利水电大学水资源学院,河南 郑州 450046)

黄河流域承载着华夏文明的璀璨历史,为华夏民族的繁衍昌盛作出了突出贡献,但黄河流域的水患灾害也一直困扰着沿途居民,从古至今人们对黄河的治理就不曾停歇。黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上将黄河流域生态保护与高质量发展作为国家重大战略之一[1],这一战略的提出将黄河的治理保护推向了全新的高度。目前,针对黄河流域的横向相关研究已经十分全面,涉及水文、地理、环境、文化、经济等多个层面,但缺乏较为系统的纵向总结和比较,尤其是全流域的分区段梳理讨论。因此,本文从水资源、水环境及水生态3个角度对黄河流域进行上、中、下游分区段比较分析,对科学保护黄河流域的生态环境和合理发展高质量的流域尺度经济社会具有借鉴意义。

1 研究区概况

黄河是我国的第二大河,发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓海拔4500m的约古宗列盆地,横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原和华北平原4个地貌单元[2],地势西高东低。干流河道全长5464km,落差4480m,流域面积79.5万km2(包括内流区4.2万km2),见图1。黄河上游河段为河源至内蒙古托克托县河口镇,干流河道长3472km,流域面积42.8万km2,汇入较大支流43条,湟水、洮河是上游径流的主要来源区。中游河段为河口镇至河南郑州桃花峪,干流河道长1206km,流域面积34.4万km2,汇入较大支流30条,渭河是中游径流、泥沙的主要来源区。下游河段为桃花峪至入海口[3],干流河道长786km,流域面积仅2.3万km2,较大支流只有3条,大汶河为本河段最大支流,由于黄河泥沙量大,下游河段长期淤积形成著名的“地上悬河”,河床高出地表约4~6m[3]。

图1 黄河流域分区概况

流域内人口分布不均,约70%的人口居住在32%的土地面积上,上游区间人口稀少,中游区间人口数量最多,下游区间人口密度最大。流域内经济发展低于全国平均水平,流经省份人均GDP约6.02万元(2020年),低于同期的全国人均GDP(7.20万元)。流域内产业结构复杂,上游区间的青藏高原和内蒙古高原是我国主要的畜牧业基地,同时还要兼顾水源涵养区的生态保护,上游偏下的宁蒙河套地区为重要粮食产区;中游区间蕴藏丰富的煤炭、有色金属等矿产资源,工业基础雄厚但也伴随着诸多环境污染问题;下游区间承担着十分重要的农业灌溉任务,引黄灌区横跨黄淮海平原。流域涵盖或途经了西宁、兰州、银川、太原、西安、郑州、济南7个省会城市,第三产业发展近年来突飞猛进,但其所占比重仍然低于全国平均水平[4]。

2 数据来源与研究方法

本研究中,水文及水资源长序列数据及部分水质数据取自2001—2019年《黄河水资源公报》,黄河流域自然条件及经济社会状况由《黄河流域综合规划》(2012—2030年)获得,部分水质数据和水生态数据来源为已经发表的学术研究。文中采用累积距平曲线法[5]进行降水量的趋势分析,运用水资源模数[6]进行不同分区水资源量的比较分析,采用文献分析法[7]和比较法归纳不同分区的水生态环境状况,明晰其异同之处。

3 黄河流域分区特征

3.1 水资源分区特征

3.1.1 降水量

黄河流域降水量呈现由上游到下游、由西北到东南递增的趋势。全流域多年平均降水量(1956—2019年)为452.1mm,其中上游为390.4mm,中游为523.7mm,下游为644.7mm,空间差异性十分明显。对2001—2019年黄河流域降水进行距平和累计距平分析,结果显示黄河流域降水量在近20年间高于多年平均值的有3年(占16%),低于多年平均值的有7年(占37%),接近的有9年(占47%),枯水年频次多于丰水年。另外,2011年为突变年份,2001—2010年降水量呈减少趋势,2011年开始呈增加趋势。

从黄河上中下游分区角度来看降水距平和累计距平分析结果(见图2),黄河上游降水量高于多年平均值的年份占21%,低于多年平均值的占37%,接近的占42%,丰平枯变化相对平稳,2016年以后降水量呈增加趋势;黄河中游降水量高于、低于以及接近多年平均值的年份分别占32%、42%、26%,丰平枯变化同样相对平稳,2003年开始降水量呈减少趋势,2011年之后呈增加趋势;黄河下游降水量高于、低于以及接近多年平均值的年份分别占37%、53%和10%,丰平枯变化十分剧烈,2003年开始降水量呈增加趋势,2012年以后呈减少趋势。

图2 2001—2019年黄河流域分区段降水距平和降水累计距平结果

3.1.2 水资源量

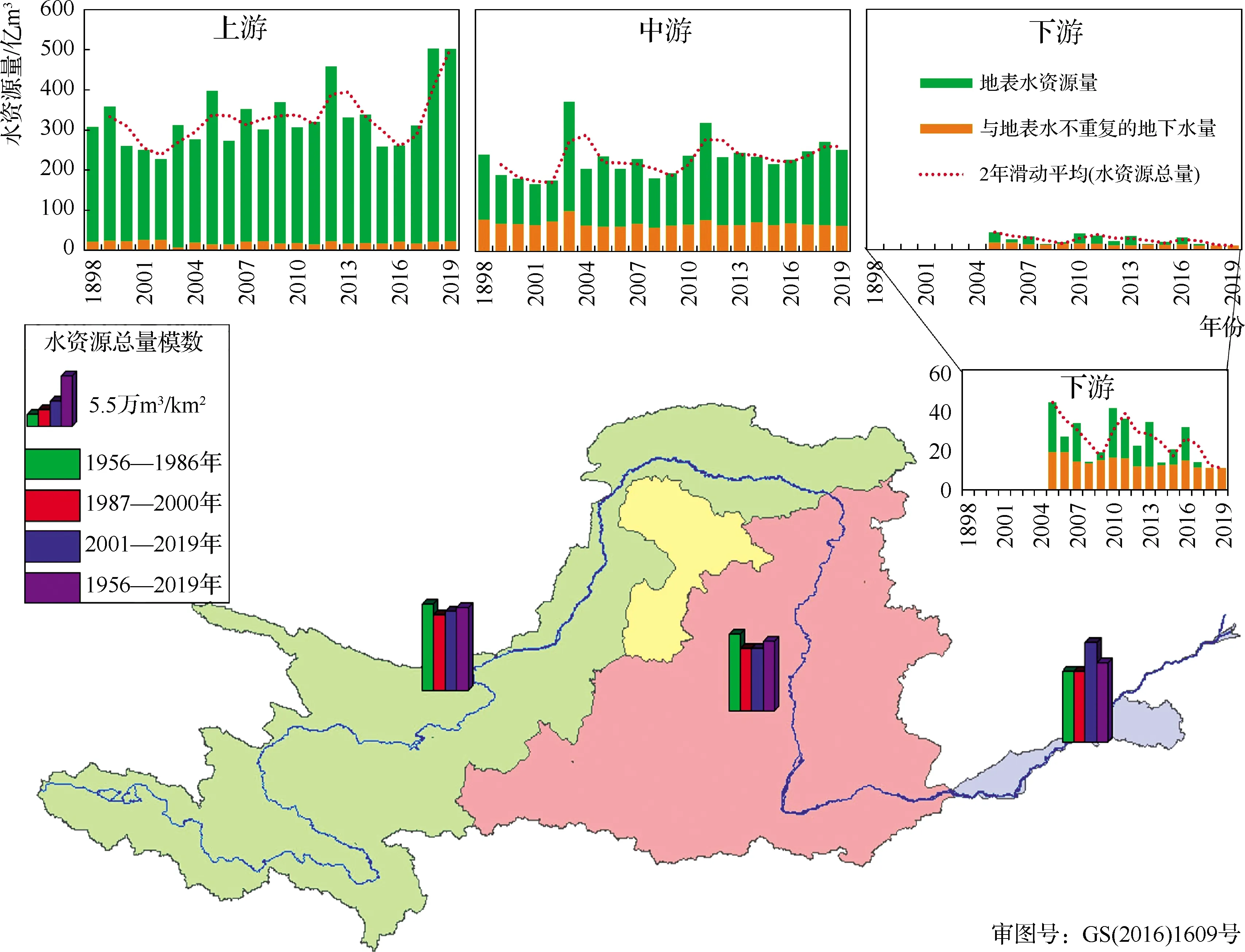

2001—2019年黄河流域水资源总量与20世纪六七十年代相比有减少趋势,较20世纪90年代有增多趋势,总体呈现先减少后增多、整体下降的趋势,与降水量变化趋势吻合。水资源总量及其组成所占比重见图3。

图3 黄河流域水资源量时空分布情况

由图3可知,黄河上游水资源总量呈现先减少后增多的趋势,多年平均水资源总量2001—2019年较1956—1986年减少了8.47%,较1987—2000年增加了4.96%。从组成成分上来看,地表水资源量平均值约为地下水资源量的12.0倍,地表水资源量远高于地下水资源量。

黄河中游水资源总量呈现出先减少后保持稳定的趋势,多年平均水资源总量2001—2019年较1956—1986年减少18.11%,与1987—2000年几乎持平。从组成成分上来看,地表水资源量平均值约为地下水资源量的2.4倍,与上游的水资源总量组成比例有明显不同。

黄河下游水资源总量在过去60余年间(1956—2019年)变化趋势与上游和中游区段明显不同,呈现持续上涨趋势,且在近20年涨幅明显。多年平均水资源总量2005—2019年较1956—1986年增加42.11%,较1987—2000年增加40.12%,主要原因为地表水资源量增加明显。同上游、中游进行比较可以看出,下游流域水资源总量十分稀少,少于上游和中游区域一个数量级,这与该区域的流域面积和产水条件相一致。并且,下游区段水资源总量十分不稳定,近年来有逐渐减少的趋势,特别是境内大汶河2016年以后径流量骤减,对干流影响巨大,只能依靠中游区域的客水补给。

3.2 水环境分区特征

黄河上游包括兰州以上区域和兰州至头道拐区间两部分,水量主要来自兰州以上区域,用水主要在兰州以下区域。随着黄河上游经济社会发展,可分为人类干扰微弱的源头区域和人类干扰稍强的偏下区域。位于青藏高原部分的黄河源头区域受人类活动影响小,污染来源少,水质状况持续良好,为Ⅰ~Ⅱ类水质。青藏高原向黄土高原过渡的黄河上游偏下区域,受人类活动影响显著增强,主要污染物包括高锰酸盐指数、氨氮以及重金属等,水质状况有所下降[8]。

黄河中游影响干流水质的因素主要有:ⓐ灌区退水影响,灌溉退水的含盐量远高于天然河水,对黄河水质产生了较大的影响[9];ⓑ沿途城市生活、生产排污影响,黄河中游头道拐站至龙门站之间的水质日益恶化,1990年以前水质保持在Ⅲ类及以上,1990年以后水质下降到Ⅳ~Ⅴ类,给局部生态环境造成了灾害[10];ⓒ矿产业、重工业导致的水质污染。近年来,针对黄河污染的治理力度逐渐加大,治理效果十分显著,2006—2021年间黄河流域地表水质总体呈好转趋势,截至2021年黄河中游大部分河段稳定在Ⅱ类水[11]。但是刘彦龙等[11]的最新研究表明,汾河汇入干流断面长期处于劣Ⅴ类水质,这是由汾河流域内的矿业生产和化肥使用造成的,因此中游水污染防治压力依然巨大。

黄河下游1980年以前水质状况良好,地表水水质为Ⅰ~Ⅱ类,80年代以后水质下降到Ⅱ~Ⅲ类,进入90年代Ⅳ类水出现的频率逐渐增多,2000年Ⅳ类水占比达75.00%,氮、磷、高锰酸盐指数等含量急剧上升,2002年几个重要监测断面水质出现Ⅴ类甚至劣Ⅴ类[12]。小浪底水库调水调沙以后,随着黄河下游水量的增多、入河污染物的减少,水质状况逐渐好转,2007—2009年河口断面水质全年维持在Ⅲ类[13],污染物的空间分布呈现出从上游至下游逐渐减少的特征,这与河水沿程自净有很大关系[14]。随后,黄河山东段2015—2017年水质达到了Ⅰ~Ⅱ类,水质状况良好[15]。

总体来看,黄河流域2020年监测的137个水质断面中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面占比达84.70%,无劣Ⅴ类水,水质状况较好。其中,干流水质为优(全为Ⅰ~Ⅱ类),主要支流水质良好。

3.3 水生态分区特征

3.3.1 浮游植物分区特征

黄河上游的黄河源头地区受到的人类活动干扰较少,浮游植物群落整体发展较好,硅藻、绿藻、蓝藻等密度和生物量占有绝对优势,其浮游植物群落结构特征为典型的高原河流型[16]。龙羊峡至兰州区间河段受各类废水及污水影响,水体处于中、富营养类型,这与水体中氮和磷的含量有着密切的关系。兰州至头道拐段受黄河水沙条件、水体理化性质等影响,水生生物种类相对较为贫乏,浮游植物种类和密度皆呈现出河段中部种类较多,而靠近河段(兰州至头道拐段)两端较少的分布特点。

黄河中游河南段的浮游植物共8门73种(属),其中以绿藻门、硅藻门、蓝藻门为优势物种,其分布呈现水库和黄河支流丰度大于黄河干流,夏秋季节丰度大于冬春季,冬季丰度最低的特征规律[17]。黄河中游段的浮游植物特征与黄河水体透明度低、含沙量大、流速快、腐殖质少等有很大关系,这些环境条件给浮游植物的生存带来了较大压力。

黄河下游绿藻门种类最多,蓝藻和硅藻次之,与20世纪80年代相比,该流域浮游植物物种数显著降低,而细胞数及生物量稍有增加[18]。浮游植物年内基本上呈现夏季>秋季>春季的趋势。但是,河口浮游植物的种类较单一,物种丰富度欠佳,物种分布较为均匀,其特征明显有别于海水和淡水中的浮游植物特征[19]。

3.3.2 浮游动物分区特征

黄河上游干流区域浮游动物的数量及种类较少,黄河源头区域几乎没有大型浮游动物存在,主要是原生动物,其次是轮虫类,大型枝角类和桡足类数量较少[20]。该地区现有浮游动物主要是中、小型个体,密度和生物量较小[21]。

黄河中游陕西段浮游动物群落结构在种类组成上主要以轮虫为主,结构较为单一,群落稳定性较差,浮游动物的密度和生物量均较小。与上游段相比,陕西段浮游动物种类数虽有所减少,但是密度和生物量都有所增加[22]。

黄河下游以原生动物、轮虫为主,桡足类、枝角类较少。与20世纪80年代相比,当前黄河下游浮游动物物种数显著降低,种类组成有较大变动,尤以轮虫和枝角类减少明显;同时,浮游动物数量和生物量均显著增加[18]。

黄河上中下游浮游动物密度和生物量虽有差异,但整体差异较小,这与黄河水体独有的特征有很大关系,说明浮游动物类群对水域环境的时空变化表现出敏感的响应能力,以逐渐适应环境从而保持其结构稳定性。

3.3.3 对调水调沙的响应特征

小浪底水库位于黄河中游偏下位置,水库调水调沙导致黄河下游水体紊动较强,泥沙含量高,对黄河下游浮游生物群落的影响明显。丰水期河道中浮游生物多样性总体较低,甚至部分点位浮游动物完全消失,生境趋于单一化[23]。小浪底库区及上游河道的浮游生物种群被冲刷至下游,浮游植物多样性增加,浮游动物多样性下降,对下游河道整体浮游植物的多样性具有正面影响,对浮游动物具有负面影响。但是调水调沙过程对于浮游生物的影响均存在一定的影响范围,在影响范围之外浮游生物的多样性和生物量可以逐渐恢复[24]。

4 黄河流域分区特征驱动因素

黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出,治理黄河,重在保护,要在治理。黄河生态系统是一个有机整体,只有充分考虑黄河流域上中下游的差异,统筹落实“四水四定”原则,加强协同配合,具体问题具体分析,才能有力推动黄河流域生态保护和高质量发展。

4.1 上游区段以自然条件为主导

水资源方面,区位和地势因素是上游地区水资源特征赋存的主因,气候变化对其影响巨大,人类活动因素具有次要影响。黄河上游区段位于青藏高原及蒙古高原地带,距离海洋相对较远,水汽输送能力有限,因此流域内降水补给明显少于中下游,但黄河源冰川融水补给在一定程度上弥补了降水方面的不足。黄河源区被广袤的草原覆盖,具有极强的水源涵养能力,持续不断地为黄河(唐乃亥站)贡献了55.60%的径流量(1956—2000年)[25],但是近年来这一数值有所下降,其主要原因可能是气温升高导致蒸发量增大及冻土层的蓄水减少。此外,黄河源区过度放牧带来了草地退化和湿地萎缩等诸多问题,这直接导致了水源涵养能力的降低。黄河源以下的上游区段,人类活动逐渐剧烈[26],城市用水、农业灌溉等加剧了该区域水资源短缺的问题,尤其是在甘肃、宁夏以及内蒙古境内土地荒漠化最为严重的地区,人均水资源占有量远低于全国平均水平。

水环境方面,黄河源区人类活动稀少,水质状况持续良好;源区以下部分水质污染状况随着人类活动增加而加剧[27],主要体现在城市生活排污、工业废水、农业面源污染3个方面[28];人类的生活生产驱动着上游区段尤其是兰州段、宁夏段的水质变化。

水生态方面,水生生物的多样性多数情况下与人类活动剧烈程度呈现反向相关性,源头区段水生态状况优质但是高原生态系统十分脆弱,而大城市聚集的下端河段呈现富营养化趋势,水生态状况有所下降。

4.2 中游区段人与自然共同作用

水资源方面,地貌特征、自然资源禀赋是中游区段水资源特征的主导因素[29]。中游降水量略多于上游,但仍然无法支撑境内巨大的用水需求。黄河流经黄土高原,裹挟大量泥沙下泄,水沙关系极为特殊,疏松的土质易于侵蚀,水源涵养能力极弱,因此不会出现上游河段土壤蓄水补给河道的情况。但进入中游后地表天然径流量相对河口镇以上大幅度增加,这可能是鄂尔多斯岩溶区的地下水起到了重要的补给作用[30]。加之中游地区人口密集,煤炭资源丰富,产业结构的特殊性导致了用水量十分巨大,人水关系极为紧张。

水环境方面,黄河中游水质属于轻度污染且干流水质好于支流水质,但与农业、工业及生活相关的污染源仍然对中游水环境造成了不小的压力。

水生态方面,多泥沙和调水调沙两个因素决定了中游区段特殊的水生态特征。黄河的泥沙主要源于中游黄土高原的水土流失,水生生物的生存环境受到泥沙的制约,表现为单一性、低密度性及不稳定性。小浪底水库规律性地调水调沙则直接威胁或者破坏了小浪底水库以下河道的生境状况。

4.3 下游区段以人为因素为主导

水资源方面,泥沙沉积造成的“地上悬河”断绝了基流补给下游河道的途径,加之狭小的集水面积和稀少的支流意味着即使东部地区的降水量多于中上游,但依然无法有效地增加下游流域内的地表水资源量,因此,下游地表水资源量主要依赖于中游来水的补给。

水环境方面,下游河段水质经历了由好变差、由差复好的过程,这同经济发展理念与方式的转变不可分割,随着人们保护环境意识的逐渐提高,水污染问题得到有效缓解,但是有机污染物对水质状况的威胁仍然存在,沿途农业和工业的污染排放为主导因素。

水生态方面,小浪底水库调水调沙对下游部分河段的水生态状况产生了负面影响,但十分有限,下游水生态面临的重点问题是黄河三角洲地带河口湿地的不断萎缩,近30年来萎缩了约52.80%,水沙持续减少和湿地开发利用方式粗放低效导致了水生态状况较差[31]。

5 黄河流域高质量发展下的生态保护路径

在加强黄河流域生态环境保护中,坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理,统筹推进各项工作,加强协同配合,推动黄河流域高质量发展,黄河水利委员会推行河长制,研究提出了《黄河流域“一河一策”编制水资源与水生态保护意见》。本文借鉴“一河一策”“一湖一策”,针对黄河上中下游的不同区域,提出黄河流域生态保护的“一区一策”路径。

5.1 上游注重水源保护,治理沙漠化及盐碱化问题

在三江源、祁连山、甘南等黄河源区及支流源头地区需加强退牧还草和封山育林,加强草原放牧的管理力度,引入科学的放牧制度,减轻草场的放牧压力,进而提升水源涵养区的调蓄能力,确保为黄河提供持续平稳、质量优质的水源补给。黄河源区对气候变化的响应十分敏感,全球气温升高、极端气候现象频发等问题成了黄河流域水资源和生态环境的潜在危机,必须引起决策者和广大科学家的足够重视。

对于上游荒漠化及沙漠化的土地开展防风固沙、人工扩湿增绿等工程手段和治理措施,推动内蒙古、宁夏等相关区域的生态恢复和沙化治理,构建起强有力的生态屏障。相关研究[32]显示宁夏平原及内蒙古引黄灌区的耕地盐碱化面积逐年增加,必须改进灌溉工艺,以喷灌、滴灌等替换大水漫灌,才能阻止盐碱化面积的继续扩大。

5.2 中游治理水土流失,改善环境污染问题

在中游地区继续开展水土流失治理。近年来,国家在黄土高原进行的水土流失治理取得了显著的成效,但是并未完全控制住水土流失的局面,水土流失治理的任务仍然艰巨。同时科学管理和巩固好已有的水土流失治理成果,进一步加大封育保护政策的推行力度。

继续强化水污染治理力度。中游地区涵盖了能源基地、引黄灌区以及城市密集3个要素,城市生活污水、工业废水以及农业面源污染等诸多污染源导致了黄河干流和支流遭受不同程度的水质恶化,营养盐、大肠杆菌以及重金属超标等问题在不同支流中相继被发现[28],水环境治理工作仍然任重道远,需继续加强污水处理,加快工业和农业的产业结构升级,强化监管手段,不断提升水质安全。

5.3 下游实施生态补偿,强化河口湿地保护

下游本土水资源匮乏,十分依赖中游的客水补给,人类生存发展与环境之间争水矛盾突出,必须依靠政策约束,强制进行生态补偿,从全局角度出发建立起生态补偿保障体系,落实河口生态流量控制,平衡发展与生态保护的关系,逐步恢复下游自然湿地生态功能。此外,针对三角洲湿地内包括耕地、水产养殖等在内的过度开发,推行有序退出,逐步恢复的模式。水沙减少带来了海水倒灌、湿地盐渍化加剧等问题,继而造成湿地生物多样性降低、生态服务功能减弱等弊端。为此,科学的水沙调控,维持三角洲泥沙淤积和冲刷的平衡状态十分重要,需要全流域的统一协调和配合,同时深层次的科学研究及系统的管理手段亦不可或缺。

5.4 全域统筹协调,加大节水力度

黄河上中下游的治理需求具有差异性,因此需要全流域的协同配合[33]。开展全流域、各部门、各行业的统一调度,建立统一的治理标准,增强监管和流域监控能力,打通信息壁垒,有助于提升治理效率,节省人力财力的投入等。黄河流域节水成效已经十分显著,但仍要继续挖掘节水潜力,加大节水力度。黄河流域农业节水水平已经达到国内先进水平,但仍然存在提升空间,在综合考虑投入产出比的情况下,可以适当引入滴灌等先进的节水技术;工业领域应当加快产业结构的调整,大力引入节水工艺,提高工业用水重复利用率,对煤、电等高耗水产业进行转型或替代,逐步淘汰高污染高耗水的低端产业[34];城市生活用水方面,应减少城市供水管网渗漏,普及生活节水器具,广泛采用中水回用技术,做好节约用水的宣传工作,努力提升民众的节水意识。

6 结 语

黄河流域生态环境状况复杂,上中下游长期面临着草场和湿地退化、水土流失、水质恶化以及水资源短缺等不同的难题,严重破坏了流域内生态系统的平衡,阻碍了地区经济的良性发展。本文对黄河流域上中下游从水资源、水环境、水生态3个角度的分布特征进行了分析,发现区位因素以及自然条件主导着上游河段的水资源及水环境特征,较弱的人类活动并未对生态环境造成过大的破坏;地形地貌等自然本底以及强烈的人类活动导致中游河段发生了严重的水土流失和环境污染问题,黄土高原的松散土质加之大量的农业和工业用水,使中游呈现出泥沙含量大、水资源极其短缺、水质状况堪忧的复杂境况;下游河段的水资源量很大程度上取决于中游下泄补给程度,全流域分水问题一直是黄河的重点工作和难点问题,且来水来沙的减少以及人类侵占湿地共同导致了河口湿地的萎缩。

面对如此复杂的局面,需要针对性地进行分河段分问题治理,同时需要全流域各部门之间的统筹协调,统一调度,处理好人与环境之间的矛盾,在生产生活等各个环节加强节水力度,加速产业升级,借助黄河流域生态保护与高质量发展的东风,努力解决好黄河流域生态环境破坏及水资源短缺的问题,最终实现人与自然和谐共处的美好愿景。