苏南水网大龙荡片区景观格局演变及特征*

2022-07-14丁金华

吴 忻 丁金华

苏州科技大学建筑与城市规划学院 江苏苏州 215000

景观格局是大小和形状不一的景观镶嵌块体在景观空间上的排列[1],是景观异质性的具象化表现,是自然因素和人为因素共同作用的结果。构建安全的景观格局是实现乡村振兴的重要保障[2]。当前景观格局研究的重点集中在景观格局演变[3-4]、变化驱动力探究[5-6]、景观格局优化[7-8]等方面;研究地域范围包含大尺度的平原农业区[9]、西北干旱区绿洲[10-11]、长三角与珠三角经济区等[12];也有研究对我国的省、市、自治区的景观格局演变情况进行详细分析[13-14],但关于苏南水网乡村地区景观格局动态演变的研究较少。本文选取苏州市吴江区大龙荡片区作为研究区域,运用景观格局指数法,分析比较大龙荡片区2005—2018年的景观格局演变特征,揭示该地区13年的景观动态演变规律,剖析其产生变化的原因,以期为大龙荡片区可持续发展、生态环境保护、乡村规划与振兴发展提供参考。

1 研究区概况

大龙荡片区位于苏州市吴江区平望镇东南部,区域地势平坦,气候温和湿润,有利于农作物和水生作物的生长。片区内水乡风貌显著,阡陌纵横,湖荡密布,总面积约23.75 km2。近年来,随着城镇化建设的加快,其景观格局产生了较大变化。

2 研究方法

2.1 数据来源及预处理

研究数据主要包括遥感影像数据以及苏州市行政边界数据。遥感数据包括苏州市2005年6月5日、2010年9月7日、2015年9月21日的Landsat-TM/ETM遥感影像数据和2018年9月19日的Landsat 8遥感影像数据,空间分辨率都为30 m。选取的4期遥感影像数据均来自地理空间数据云网站(http://www.gscloud.cn/),质量较高,能够满足土地利用分类的需求。利用ENVI软件对影像进行几何精校正、大气校正、辐射校正、图像融合及影像裁剪等操作,将校正误差控制在1个像元之内。苏州市行政边界数据为矢量数据,取自于国家基础地理信息中心(http://www.webmap.cn/)。

2.2 景观类型分类信息提取

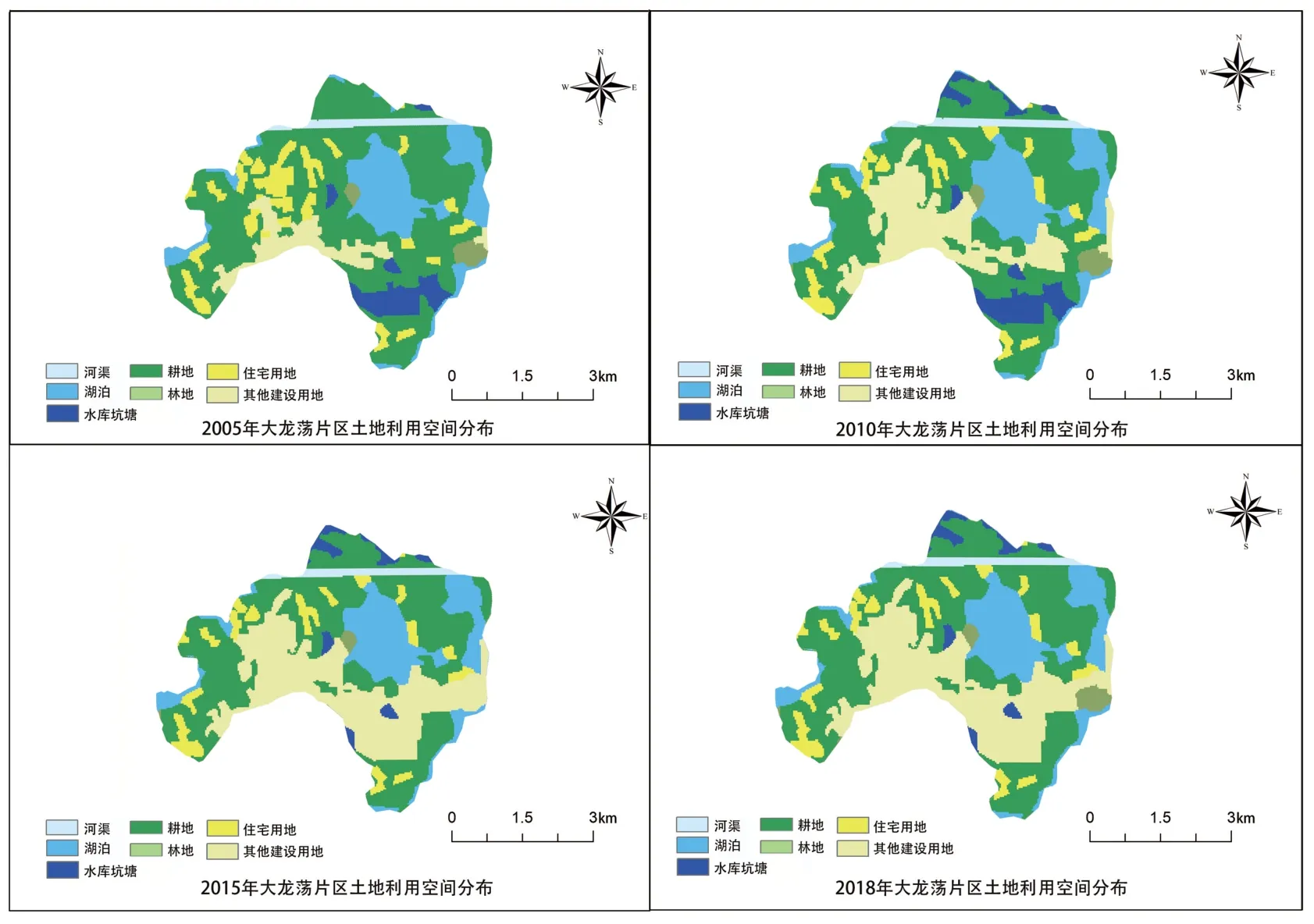

通过野外实地考察建立遥感解译标志库,结合苏州市土地利用/覆被变化变更调查,采用人工解译与机助解译相结合的方法,将大龙荡片区的景观元素划分为7种类型,即耕地、林地、河渠、湖泊、水库坑塘、住宅用地和其他建设用地。运用ArcGIS软件对解译数据进行空间分析处理,产生大龙荡片区4期土地利用空间分布图(图1)。

图1 2005—2018年大龙荡片区土地利用空间分布

2.3 景观格局指数的选取

景观格局指数是反映景观格局结构与现象过程之间联系的定量指标[15]。针对研究区景观格局的时空演变特征,本文选取类型水平和景观水平层面上8个指标(表1)分析景观格局特征和演变规律,包括斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、平均斑块面积(MPA)、景观形状指数(LSI)、聚集度指数(COHESION)、Shannon多样性指数(SHDI)、Shannon均匀度指数(SHEI)、Simpson多样性指数(SIDI)[16-18]。

表1 景观格局指数

3 结果与分析

3.1 类型水平上景观格局变化特征

3.1.1 斑块类型破碎性

综合斑块数量、斑块密度和平均斑块面积来看,研究期间的耕地、林地、河渠等自然景观破碎化程度升高,住宅用地和其他建设用地等人工景观破碎化程度有所减弱。

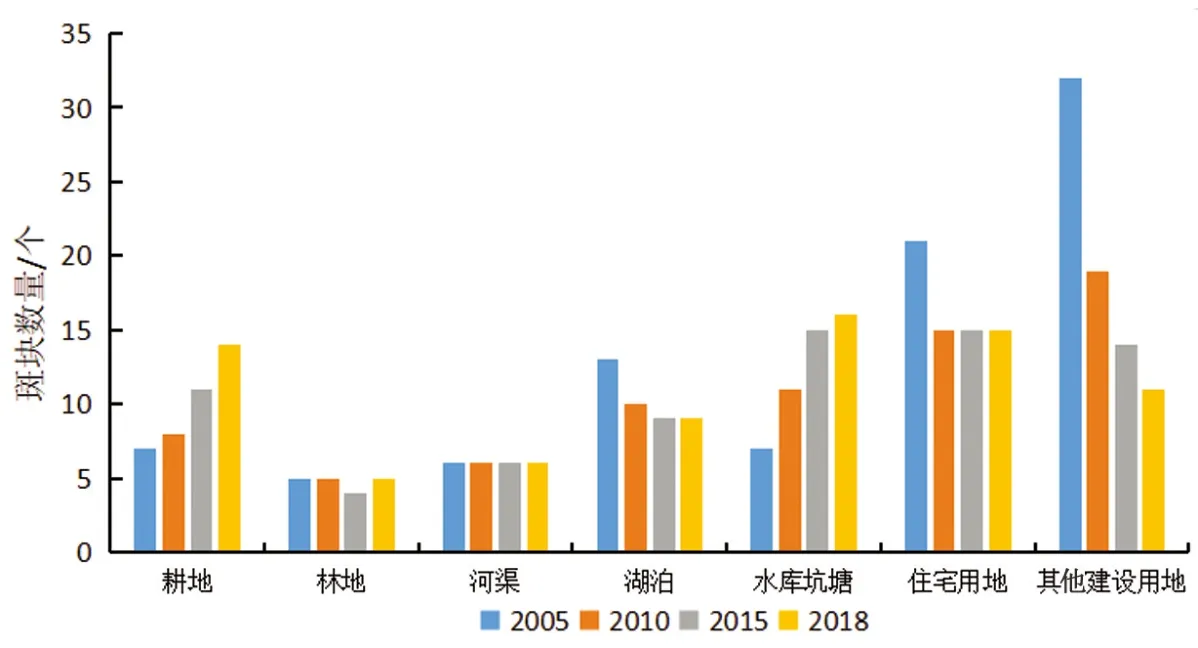

1)斑块数量变化。斑块数量与景观破碎化密切相关。从图2可知,受农民向社区集中政策影响,原有的住宅用地进行迁移合并,致使住宅用地斑块数量减少。湖泊和其他建设用地的斑块数量也有所减少,景观分布更为集聚,破碎化程度减弱。受经济开发影响,耕地和水库坑塘斑块数量增多,分布变得更为分散,破碎化程度增强。林地与河渠的斑块数量未发生明显变化。

图2 大龙荡片区斑块数量变化(2005—2018年)

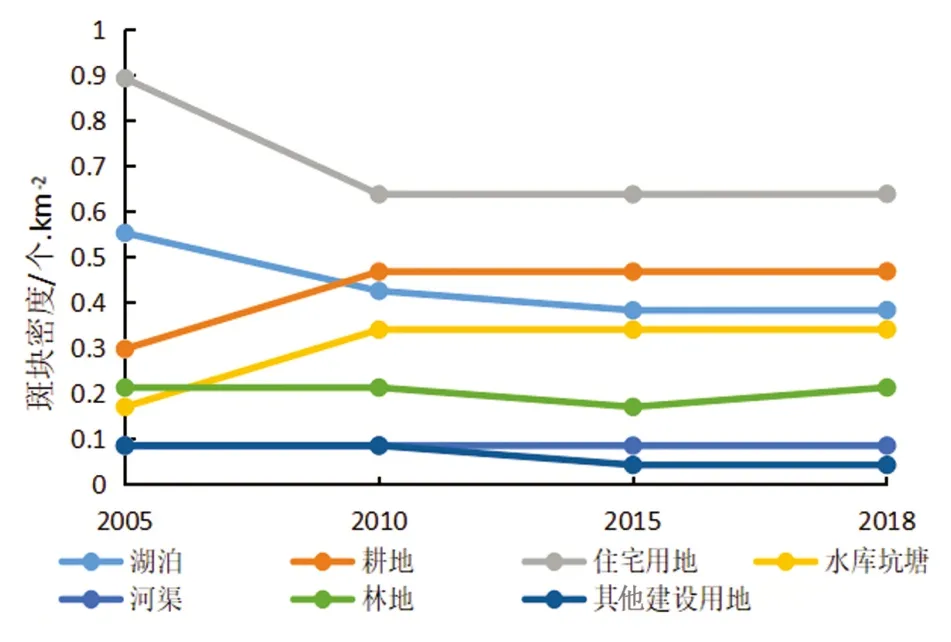

2)斑块密度变化。从图3可知,耕地、林地、河渠、水库坑塘的斑块密度有所增加,原有自然景观的分布变得更加分散,破碎化程度升高。林地、河渠、水库坑塘斑块密度增大且呈散布型分布,破碎化现象明显。受人工开发等因素的影响,湖泊、住宅用地和其他建设用地斑块密度下降。此外,受“三集中”政策中的工业向规划区集中政策的影响,住宅用地和其他建设用地斑块密度也发生了明显变化,其他建设用地分布更为集中,斑块密度降低。而农民向社区集中政策则是引导农民集中居住,对原有的住宅用地进行整理和用途转换,住宅用地分布更为集中,斑块密度下降。

其次,鉴别猪流行性感冒。该病具有非常快的传播速度,多表现为突然发生,不同年龄的猪均会患有该病,发病后病猪的体温上升明显,但是总体较短,比较猪气喘病可知气喘病发生后传播速度略慢,体温较为稳定,基本在出现继发感染后病猪体温会出现升高,患病时间稍长。

图3 大龙荡片区斑块密度变化(2005—2018)

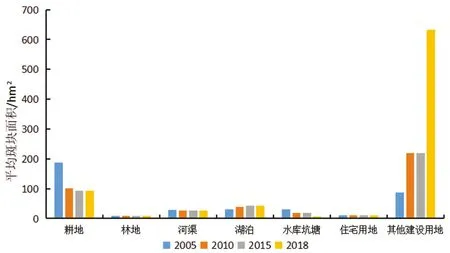

3)平均斑块面积变化。图4可知,斑块面积变化较大的土地利用类型为耕地和其他建设用地。2018年的耕地面积与2005年相比减少了22.26%,其他建设用地总面积增加了90.43%,但耕地始终在研究区内占据着最大面积,是当地的基质景观。湖泊、耕地和其他建设用地的平均斑块面积较大,说明这些斑块的团聚程度更高。林地平均斑块面积较小,但斑块数量较多,说明林地斑块分散度较高,有明显的分散布局特征。

图4 大龙荡片区平均斑块面积变化(2005—2018年)

3.1.2 斑块类型连通性

聚集度指数与景观连通性密切相关。聚集度指数数值越大,说明该种斑块分布越集中,景观连通性越好。研究期间的耕地和其他建设用地的聚集度指数始终维持在99以上,且走势平稳变化不大,连通性较好。耕地的连通性较好可能是因为区域内仍然维持着水乡风貌,存在大片的耕地,且分布集聚,聚集度指数较高。

3.1.3 斑块类型复杂性

研究期间的水库坑塘和林地的景观形状指数总体呈上升趋势,景观复杂程度、曲折度增大。湖泊、耕地和河渠受开发建设影响,景观形状指数有所下降,景观形状趋向简单,抗干扰能力变弱。耕地在自然分割和人为干扰的影响下,形状变得更加规整,景观形状指数下降。在当地规划布局影响下,住宅用地和其他建设用地形状变得更加简单和规则,景观形状指数减小。

3.2 景观水平上景观格局变化特征

3.2.1 景观复杂性

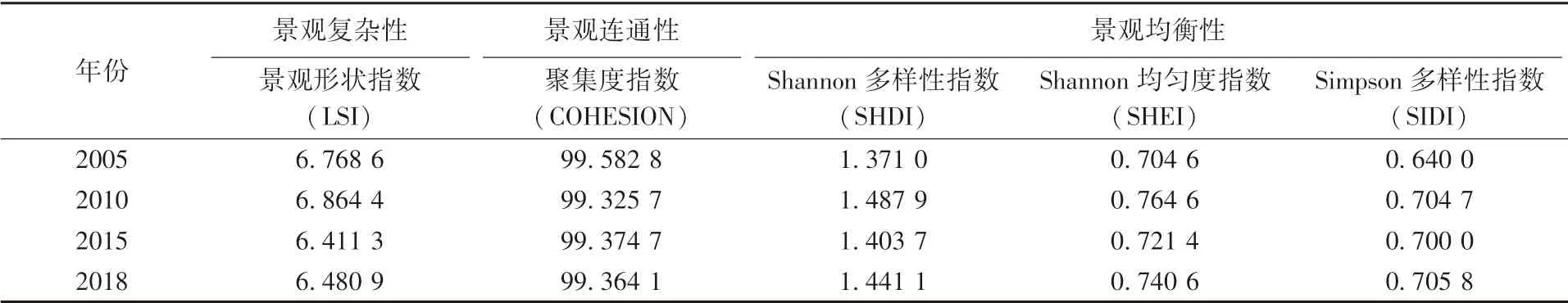

表2 大龙荡片区整体景观格局指数(2005—2018年)

3.2.2 景观连通性

由表2可知,2005—2018年大龙荡片区整体景观的聚集度指数呈现出波动下降的变化趋势,说明相同景观在2005年分布最为集中,景观连通性最好。此后年份与2005年相比都有所降低,空间分布变得更加离散,连通性降低。

3.2.3 景观均衡性

Shannon多样性指数、Shannon均匀度指数和Simpson多样性指数从不同角度反映研究区域内一种或几种土地利用类型对整体景观的支配作用,土地利用程度越丰富,景观多样性程度越高,不定性信息含量就越大[19]。

2005—2018年大龙荡片区的Shannon多样性指数呈波动增加的变化趋势,表明景观丰富度逐渐增加,土地利用程度逐渐丰富(表2)。

研究期间的Shannon均匀度指数经历了一个波动增加的过程(表2)。2005年,大龙荡片区分布不均匀,耕地、湖泊和住宅用地面积在研究区中占比较大;2010-2015年,随着当地开发强度的增大,景观分布变得更加不均衡,Shannon均匀度指数下降;2015-2018年,Shannon均匀度指数有所升高。总体上看,大龙荡片区Shannon均匀度指数在研究期间呈上升趋势。

Simpson多样性指数在2005—2018年逐渐上升(表2)。2018年与2005年相比上升了10.28%,说明耕地和其他建设用地在研究区中占据了优势地位,控制整体起着支配作用,且这种现象在逐渐加剧。

Shannon多样性指数、Shannon均匀度指数和Simpson多样性指数3个指数的变化趋势呈现正相关,在研究期间都有所增加。这说明大龙荡片区的土地利用类型逐渐丰富,景观多样性提高,各景观类型分布更加均衡;作为优势景观类型的耕地和其他建设用地对整个景观的控制作用逐渐增大,在地区中越来越重要。

4 结论与讨论

4.1 结论

2005—2018年大龙荡片区经历了社会经济高速发展,景观格局产生了一系列的变化。本研究深层次分析了研究区景观格局的演变过程及规律,得出以下结论:

1)受人类活动和经济开发的影响,各景观面积占比从耕地>湖泊>住宅用地>其他建设用地>水库坑塘>河渠>林地,演变成耕地>其他建设用地>湖泊>住宅用地>水库坑塘>河渠>林地,湖泊、林地等自然景观面积比重逐年下降,其他建设用地面积比重持续上升。

2)耕地、河渠、水库坑塘等农用地破碎化程度加深、边界被割裂的程度加剧,景观复杂程度加大;住宅用地和其他建设用地等人工建设用地破碎化程度有所减弱,景观复杂程度下降,边界变得更加简单和规则。2005-2018年,研究区内景观人工化现象显著,景观的复杂程度逐渐降低,且分布变得更加离散,连通性下降;同时多样的土地利用形式使景观丰富程度提高,景观多样性上升,整体景观格局向着均衡化发展。

4.2 讨论

城镇化水平较高的地区在景观格局演变过程中,景观破碎化程度增强,景观多样性增加,景观格局由原本的以耕地景观为主导的格局转变为多种景观并存的格局,景观趋于均衡化。这一分析结果与已有研究观点基本一致[20]。

随着城镇化建设的加快,苏南水网乡村的景观格局不可避免会受到直接或间接的影响[21],并引发各种生态环境问题,对景观格局的演变及其过程的分析可为区域环境健康发展提供科学依据。政府在强调经济发展同时,也应加强对土地利用的管理和规划,应根据当地环境资源优势发展绿色产业,实现经济建设和生态保护的协调发展,通过构建和完善更为稳定和整体的生态景观格局,实现乡村环境可持续发展。

本文的研究仍有不足之处:一是时间序列数据仍显不足,4期的土地利用数据只能大致展现大龙荡片区景观格局的演变趋势,无法充分反映其近20年来景观格局的细部变化特征;二是本文仅从宏观角度对土地利用类型变化展开研究,未对景观格局变化驱动因素进行深入探究,今后研究将从多角度剖析景观格局变化的驱动因素,以期为苏南水网地区的可持续健康发展提供更具针对性的建议指导。