油松林间火烧迹地深层土壤物理性质及碳储量的变化研究

2022-07-14董立军

董立军

摘要:林火的干扰在北方森林生态系统更新演替、物质循环中发挥着重要的作用,林火对北方地区森林表层土壤碳密度、生物量有着明显的改变作用,然而有关较深土层(≤40 cm)的碳储量变化情况研究相对较少。以辽西地区油松林火燒迹地作为调查样地,通过对周边立地条件一致的未发生火灾的林区作为对照,以土壤物理性质、碳储量作为指标开展调查分析,结果表明,油松林火烧迹地土壤的物理性质、碳元素含量发生了不同程度的变化,林火显著增加了土壤的温度和pH值,极显著降低了土壤的含水量;林火对深层土壤容重的影响不明显;火烧迹地上深层土壤全碳含量、可溶性有机碳含量均极显著低于对照处理。

关键词:油松;火烧迹地;物理性质;碳储量

中图分类号:S15 文献标识码:A 文章编号:1004-3020(2022)03-0038-04

Study on Changes of Deep Soil Physical Properties and Carbon Storage in Burned Area of Pinus tabulaeformis

Dong Lijun

(National Jianping County Baishan Forest FarmChaoyang122406)

Abstract:The disturbance of forest fire plays an important role in the renewal and succession of the forest ecosystem in the north and the material cycle. Forest fire have a significant effect on the carbon density and biomass of the forest surface soil in the northern region. However, the deeper soil layer ( There are relatively few studies on the changes in carbon storage less than 40 cm. P. tabulaeformis forest burned area eastern Liaoning was used as the survey sample site, and the surrounding site conditions were consistent without fires as a control, and the soil physical properties and carbon storage were used as indicators to conduct investigation and analysis. The results showed that P.tabulaeformis forest burned site soil physical properties and carbon content of forest fires have changed to varying degrees. Forest fire have significantly increased the temperature and pH of the soil, and have significantly reduced the water content of the soil. The impact of forest fire on the bulk density of deep soil is not obvious; The total carbon content and soluble organic carbon content of the deep soil above the site were significantly lower than the control treatment.

Key words:Pinus tabulaeformis; burned area; physical properties; carbon storage

全球的碳循环中,森林土壤的有机碳库是一个重要的组成部分,其积累与代谢与全球的碳平衡有着直接的关系[1-2]。中国北方地区森林中储存的碳量在陆地生态系统碳总量中占比达到35%,其中土壤碳占比达到75%左右[2-4]。通过调查,北方地区的土壤碳总量中,>40 cm土层中土壤碳含量占比达到46%以上,且稳定性相对较高[3]。多数学者认为,土壤的深层中有机碳高稳定性的原因,是化学成分难以分解,包括一些有机大分子,如木质素等[4]。

目前北方地区影响森林碳循环的自然干扰因素中最重要的一项即为林火,是北方地区森林碳循环研究中不确定性的来源之一,因此有必要加大林火与森林土壤深层碳含量之间的关系研究。陈庆强等 [5] 、Harden J等 [6] 的研究表明,林火没有直接影响到深层土壤中的碳,碳表现出极高的稳定性;Rumpelc C I 等[7]、吴庆标等[8] 的研究表明,林火可以改变深层土壤中碳的稳定性,机理可能在于使土壤的环境、土壤有机碳组分发生了变化,进而使碳的循环分配等发生一定的变化。Davidson E A [9]的研究表明,林火后1年土壤中的50 cm内土壤温度平均升高5 ℃左右,7年后1.4 m土层内的温度也有所升高,导致了冻土表层的融化,使深层土壤内碳分解速度加快。除此之外,林火时的高温环境虽然不会对深层土壤的微生物产生直接的影响,但火烧迹地深层土壤逐渐升温后,碳源的可利用有所变化,微生物的活动也倾向于进一步激活,对有机碳的分解起到了促进效果[10-11]。

油松Pinus tabuliformis是中国北方地区造林的主要树种之一,有关油松林火烧迹地深层土壤性质的变化情况目前还尚未有报道。为了进一步研究北方地区油松林内林火发生后,火烧迹地深层土壤物理性质及碳储量的变化情况,特选择了北方地區某油松火烧迹地的土壤作为调查对象开展研究。

1研究区概况

研究区位于辽宁省建平县白山林的油松林内,地理位置为东经118°50′~121°51′,北纬40°21′~42°20′之间,中温带亚湿润半干旱大陆性季风气候区,四季分明,雨热同季,昼夜温差大,积温高,光照充足。冬、春季多风,全年主导风向为西北风和东南风。全年平均气温7.6 ℃,1月平均气温-10.2 ℃,最低气温-28.2 ℃;7月平均气温24.7 ℃,最高气温42.3 ℃,平均≥10 ℃以上有效积温3 400 ℃。年均无霜期150 d左右。年平均日照2 837 h。全年平均降水量474.7 mm,蒸发量2 240.0 mm,降雨多集中在7~8月。平均相对湿度53%。

植被类型以油松等针叶树种为优势树种。该林区内2000~2020年期间,大小林火发生次数22次,火烧面积平均在210.2 hm2左右。本研究选择林区内的一片52 hm2左右的火烧迹地作为调查对象,该火烧迹地火灾发生的时间为2015年,由于当年夏季天气持续较长时间的高温干旱,一次雷击导致了森林火灾的发生,由于林区内地形较为陡峭,救援工作难度大,导致大面积林区过火,一些被扑灭的火还以暗火的方式蔓延。

2研究方法

2.1样地设置方法

2020年8月,采取分层取样的方法在火烧迹地研究区域内进行样地的设置,并选择了立地条件相近的相邻未经历林火的林地作为对照处理[12-13]。在处理样地和对照样地内分别结合阳坡、阴坡(坡向)及坡顶、坡下、坡上(坡位)等因子设置采样组合,每个采样组合共安排3个样地(面积400 m,20 m×20 m),火烧迹地的处理组与对照处理共设置的样地数为30个[14]。

2.2调查取样的方法

每个样地内,按照对角线法分别取5个点,每个点在0~60 cm土层内每隔20 cm取1次土样,60~120 cm土层取土样1次,每次取土样250 g,分别装入冰盒带回,置于4 ℃冰箱内冷藏处理。取土样期间,选择温度传感器对各土层的温度进行实地测量、记录[15]。

2.3土样的测定方法

采取环刀取样法,取样后及时称取重量,并将土壤保存起来带回实验室进行含水量、容重的测定。pH值的测定:将土样与5倍体积的水混合后进行45 min的震荡混合(130 r·min),之后静置一阶段后用pH计进行测量[15]。全碳含量的测量:将土样置于80 ℃的烘箱内烘干至恒重,经过充分研磨、过筛(100目)后用元素分析仪进行含量的测定[16]。可溶性有机碳含量测定:取土样与5倍体积的水混合后震荡培养1 h(250 r·min,温度25 ℃),之后离心10 min(15 000 r·min),取上清液,过滤浸提(薄滤膜孔径在0.45 μm),之后用元素分析仪进行液体碳含量的测定[17]。

2.4数据处理方法

各处理多个样地重复样品数据最后取平均值进行分析[18];数据分析中采用Excel与SPSS 13.0软件。

3结果与分析

3.1火烧迹地与对照林间土壤的物理性质变化情况

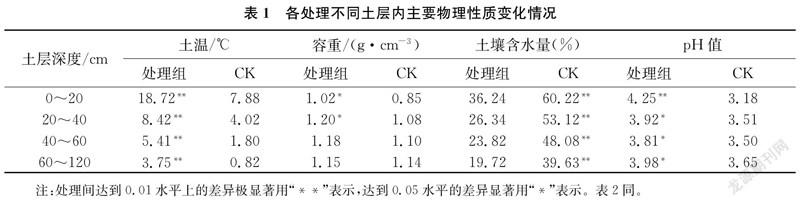

火烧迹地与对照处理林间土层的容重等主要物理性质指标测定结果见表1。不同的处理不同土层深度土壤的理化性质表现出不同的差异。火烧迹地处理各土层深度的含水量均极显著低于对照处理相同深度土层中含水量,其中火烧迹地处理组土壤中60~120 cm土层中含水量较对照组含水量低20.24%。

火烧迹地的处理各土层的土壤温度均极显著高于对照处理,0~20、20~40、40~60、60~120 cm土层温度处理组分别高于对照组10.84、4.40、3.61、2.93 ℃;此外,在各样地的调查中发现,火烧迹地各样地土壤内没有永久冻土,而对照组内有40%左右的样地上存在永久冻土。

火烧迹地处理各土层深度的容重均大于对照处理相同土层深度的容重,其中0~40 cm土层内差异达到了显著性差异,40 cm以下的土层差异不显著;火烧迹地的处理各土层pH值均大于对照组,其中0~20 cm土层差异性极显著,其余土层的差异性显著。由此可知林火干扰可对土壤的理化性质产生明显的影响,尤其是对土温的影响达到了极显著的水平,使土壤温度增加、容重增加、土壤含水量降低、酸碱度增加。

3.2火烧迹地与对照林间土壤的碳含量变化情况

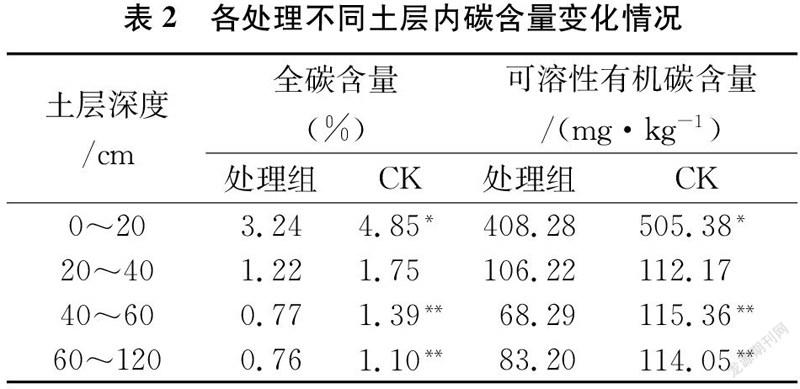

火烧迹地与对照处理林间土层的全碳含量及可溶性有机碳含量测定结果见表2。不同的处理不同土层深度土壤的全碳及可溶性有机碳含量表现出不同的差异,均低于同土层对照组。全碳含量在0~20 cm土层处,处理组显著低于对照处理,40~60、60~120 cm土层处极显著低于对照处理,40~60 cm土层内火烧迹地较对照处理低44.60%,60~120 cm土层内火烧迹地较对照处理低30.91%;可溶性有机碳含量在火烧迹地各土层中0~20 cm差异显著,20~40 cm差异不显著,40 cm以上土层内差异极显著,40~60、60~120 cm土层内火烧迹地分别是较照处理低40.80%、27.05%。由此可知,林火干扰可对土壤的碳含量产生较大的影响,使全碳、可溶性有机碳的含量均有所降低,其中以更深土层的影响更为明显,达到了差异极显著。

4结论与讨论

4.1结论

结果表明,油松林内火灾后早期恢复期间,不同深度土壤的物理性质、碳元素含量发生了不同程度的变化,林火使土壤的温度和pH值发生了显著或者极显著的增加,含水量极显著降低,此结果与谷会岩等[12]的研究结果保持一致;除此之外,研究结果还表明了深层土壤的容重在林火的影响下未发生显著的变化,分析其原因可能在于林火虽然对深层土壤含水量有较大幅度的降低,但由于土层深,土壤颗粒的紧实度等指标未发生变化;林火可以通过对深层土壤含水量、温度、pH值的影响来改变深层土壤碳元素储存环境,加速深层土壤碳含量的释放,达到全碳含量、可溶性有机碳含量均极显著低于对照处理的效果,降低深层土壤中有机碳储量,增加大气中的碳含量,影响碳循环。

4.2讨论

土壤温度和土壤酸碱度的升高有利于土壤微生物繁殖,促进土壤有机质分解,还促进植物种子的存活和萌发,为植物生长提供稳定环境,森林恢复向着更有利于植物生长及演替的方向发展。

土壤中碳的存储、周转直接或者间接地受到土壤中有机碳储存环境的影响[11],林间火灾的发生可对土壤理化性质产生直接或者间接的变化,影响到土壤中碳库的变化[12]。除此之外,林火还可对地表植被的演替轨迹产生影响,碳的富集在一定程度上影响了土壤水热条件,通过淋溶、传导等作用对深层土壤产生影响[12]。

参考文献

[1]刘京,常庆瑞,陈涛,等.陕西省土壤有机碳密度空间分布及储量估算[J].土壤通报,2012,43(3):656-661.

[2]Dixon R K,Bmwn s,Houghton R.carbon pools and flux of global forest ecosystems[J].science,1994,263(5144):185-189.

[3]刘国华,傅伯杰,方精云.中国森林碳动态及其对全球碳平衡的贡献[J].生态学报,2000,20(5):733-740.

[4]满强,胡锋,陈小云.土壤有机碳稳定机制研究进展[J].生态学报,2007,27(6):2642-2650.

[5]陈庆强,沈承德,易惟熙,等.土壤碳循环研究进展[J].地球科学进展,1998,13(6):555-563.

[6]Harden J,Tnlmbore s,stocks B.The role of fire in the boreal carban budget[J].Global change Biology,2002,6(S1):174-184.

[7]Rumpelc C I,Kogel-Knabner.Deep soil organic matter a key but poorly understood component of terrestrial C cycle[J].Plant and soil,2011, 338(1):143-158.

[8]吳庆标,王效科,郭然.土壤有机碳稳定性及其影响因素[J].土壤通报,2006,36(5):743-747.

[9]Davidson E A.Janssens I A.Tremperature sensitivity of soil carbon decomposition and feed backs to climate change[J].Nature,2006, 440(7081): 165-173.

[10]金山,武帅楷.太行山南段油松林火烧迹地优势草本生态位及种间关系[J]. 北京林业大学学报,2021,43(4):35-46.

[11]王丽,崤一徼.山地林火烧迹地土壤养分的动态变化[J].水土保持通报,2008,28(1):173-177.

[12]Fierer N,Allen A S,Schimel J P.Contorls on microbiaI CO production: a comparison of surface and subsurface soil horizons[J].Global ChaIlge Biology,2003,9(9):1322-1332.

[13]谷会岩,金屿淞,张芸慧,等.林火对大兴安岭偃松——兴安落叶松林土壤养分的影响[J].北京林业大学学报,2016,38(7):48-54.

[14]褚燕琴.林火干扰对辽河源油松林植被特征的影响[D].北京:北京林业大学,2017.

[15]姚丽杰.油松人工林火灾区近自然恢复技术与成效调查研究[J].林业科技通讯,2017(2):18-21.

[16]褚燕琴,牛树奎,陈锋,等.火干扰及环境因子对油松林林下植被的影响[J]. 浙江农林大学学报,2017,34(1):96-103.

[17]曹慧,白晋华,王建让,等.火烧对油松天然林林下植被及土壤的影响[J].防护林科技,2015(10):3-6,21.

[18]云丽丽,高明楣,张咏新,等.辽西地区主要林型林火因子的分析[J].辽宁林业科技,2004(2):20-21,25.

(责任编辑:唐岚)