算法治理:体系建构与措施进路

2022-07-13金雪涛

【摘要】如果说数据是数字经济时代的核心生产要素,那么算法则是推进这一核心生产要素资产化和价值化的运行基础。当数字技术赋能各个领域,催生了新产品、新组织模式、新商业模式和新产业业态的同时,也带来了诸如算法歧视、算法操纵、算法协同、算法黑箱等潜在风险。不同类型的算法经由设计和实施,其带来的算法应用潜在风险不同,并可能导致政府失灵与市场失灵。围绕“治理主体—治理对象—治理工具措施”探索算法治理的体系架构,可以融合多元主体协同、利益均衡和敏捷治理等三种机制,在元规制和全过程管理理念的基础上优化算法治理措施,推动三种机制并行。

【关键词】算法风险 算法类型 治理体系 治理措施

【中图分类号】D630 【文獻标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.10.004

引言

从技术的角度看,算法是一个解决问题的计算过程,是一个包含算数运算、逻辑运算、关系运算的从输入到输出的程序;从社会学的角度看,算法是设计者与算法参数(运算过程)及算法对象之间的互动,这个互动过程也伴随技术伦理问题的产生;从经济学的角度看,算法是完成对数据资源“输入—输出”的分析系统,提高生产力的同时也会影响生产关系。伴随数字技术的普及应用,社会体系中的微观、中观、宏观等各层级无一不被嵌入算法的技术环境与契约环境之中。依靠机器学习的算法通过数据分析更精准地掌握了需求侧的偏好,极大地促进了供给侧的生产、管理与运营效率的提升。然而,算法在深度赋能社会经济生活方方面面的同时,也带来了诸如算法歧视、算法操纵、算法共谋、算法黑箱等潜在风险。

算法的技术中立性产品特点与算法应用后“技术权力”滥用及垄断的矛盾,促使我们重新审视算法应用与潜在风险之间的关系。我们需要深入分析算法应用产生风险的特征以及风险产生的机理,本研究将从技术权力向资本权力和对公共资源控制转化的角度阐释算法应用所导致的市场失灵与政府失灵。进一步地,围绕“治理主体—治理对象—治理工具措施”探索算法治理的体系架构,提出融合多元主体协同、利益均衡和敏捷治理等三种机制,在元规制和全过程管理理念的基础上优化算法治理措施。

算法治理研究溯源

算法研究的总体趋势。早在公元前1世纪,我国《周髀算经》就对四分历法进行说明,同时用商高问答解释了“勾三股四玄五”这一勾股定律的特例,已经有了数学及算法的雏形。算法(Algorithm)一词来自于波斯数学天才花剌子模(Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī)名字的拉丁化,在他的书籍中不仅阐释了如何将复杂的问题分解为更为简单的部分并加以解决,也阐释了沿用至今的“算数运算”“关系运算”等概念。此后在人类文明的进程中,推进几何学系统化的欧几里德算法、“软件之母”Ada Byron的程序设计流程图、抽象了数学计算过程的图灵机,以及“Pascal创始者”Nicklaus Wirth提出的“算法+数据结构=程序”等,每一次探索与进步都坚实了算法的应用基础。当人类从工业社会、信息化社会步入数字经济时代之后,依托高速互联的网络、大数据存储及计算能力,算法已融入个人的吃穿住行、企业的生产运营和政府的公共治理之中。

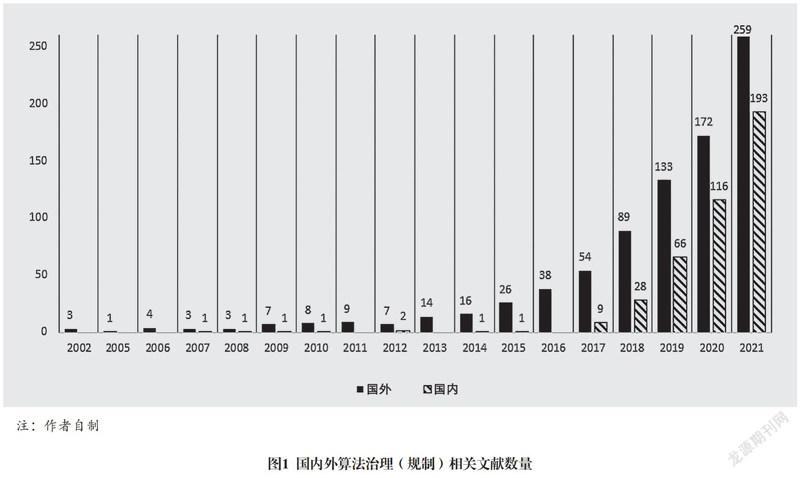

笔者对2000年~2021年国内外关于算法治理、算法规制的学术论文成果进行检索分析。国外文献数据来自Web of Science核心合集数据库,为了保证数据的全面性,利用专业检索,构造检索式“TS=(algorithm*)AND TS=(governance OR regulation)”、选择语言“English”、选择文献类型“Article”,选择时间截至“2021年”,最终获取到828篇国外文献。国内文献数据来自中国知网,为了保证数据的全面性,利用专业检索,构造检索式“SU='算法'*('治理'+'规制')”,选择CSSCI期刊为检索范围,选择时间截至“2021年”,最终获取到526篇国内文献。每年中外发表的论文数量变化的整体趋势如图1所示。综合来看,国外的研究起步早于国内,文章数量多于国内。国内外在算法治理领域的研究都是从2017年开始显著增加,这与2016年是算法编辑超越人工编辑的拐点之年密切相关,更佐证了算法技术应用广度与深度不断拓展的现实。

聚焦国内算法治理问题,研究发现,国内相关研究中最热关键词是“人工智能”,该关键词节点的“原点”最大,代表算法治理中与人工智能相关的研究最多。在国内研究排名前20的关键词中,有5个词与“算法”关联,分别是算法歧视、算法风险、算法规制、算法权力和算法伦理,说明学术界非常关注算法风险的成因、算法风险的类型和治理措施探索;有6个词与“治理”关联,分别是“治理”、“数据治理”、“社会治理”、“协同治理”、“技术治理”和“政治治理”,这说明当前针对算法应用的治理问题研究不是只停留在微观层面,也在中观和宏观层面都有所涉及。

算法治理的研究重点。国内外关于算法治理的相关研究主要聚焦在传播学、社会学、政治经济学、经济学和法学等领域,表1列示了代表性学者的研究观点。

从传播学的视角看,算法的直接影响是产生信息茧房(Information Cocoons)、回声室效应(Echo Chamber)和信息过滤泡(Filter Bubble)。这三个概念均指因算法支撑的数据分析及内容精准推送,在无形的网络空间中打造了相对封闭、高度同质化的信息空间,人们的视界被熟悉的内容和思维所限制并进一步固化,甚而这种固有之见会被推向极端形成群体极化(Group Polarization)。

从社会学和政治经济学的视角看,尽管算法技术并非数字鸿沟、数字劳动、个人隐私保护等问题存在的唯一因素,但算法应用使得横亘在互联网触达者和互联网无法触达者之间的横向数字鸿沟,政府、企业、个人等在纵向管理关系上因对数据(信息)掌握程度和决策能力不同而导致的纵向数字鸿沟等更加显著;算法应用也令有酬和无酬的数字劳动者的劳动付出被机器判断与指令控制,从而数字劳动被进一步商品化和资本化;算法应用也会因隐私(数据)主体丧失了控制权从而产生隐私泄漏等风险。

从经济学的角度看,泛在的网络平台是数字经济的基础设施,也是数字生产要素利用与配置的场域,更是算法得以应用产生价值增值的舞台。传统经济中企业通过协议或相互暗示可以形成策略行为的共谋,以限制竞争实现合作集团内部利益最大化。数字经济和人工智能环境下,算法应用更有助于网络平台通过收集个人或企业的基础信息及行为信息,通过加工分析而洞悉平台上的价格趋势、产品结构以及各类参与方的行为特征,令共谋行为更易达成。基于个人用户基础数据和行为数据分析的算法,还可以针对个人用户的偏好实施动态的价格歧视或服务歧视,剥夺了更多的消费者剩余。

从法学的角度看,中外学者对算法权力的形成及其对社会资源和数据的控制作用进行了分析,同时对算法权力嵌入商业领域、嵌入公权力程序所形成的异化风险提出了警示,从立法的角度考虑了治理的架构与措施。

伴随大数据分析技术的升级与智能技术的普及,算法应用带来的风险隐患受到了广泛关注,很多国家政府通过立法和标准制定对算法应用的相关领域进行实质维度的治理与监管,不同行业、企业也通过建立算法应用的伦理指南来实现自我规制。

算法应用的潜在风险及形成机理

算法应用的潜在风险。1.算法歧视(Algorithmic Bias)。算法歧视是指通过数字自动化决策,特定条件的数据分析导致对特定数据主体产生基于性别、价格及其他条件的不公正对待,滥用排序、大数据杀熟等都是算法歧视的直接表现。算法歧视可能是源于算法设计者的文化差异、判断差异、目的差异,也可能源于算法使用过程中意外出现的突发结果。不管是哪一种情况,算法歧视都会产生偏见强化、消费者剩余被蚕食、个人自主选择被剥夺等不利影响。

现实生活中,经常使用打车APP的人和使用外卖平台APP的会员,他们订车或订外卖支付的金额有时反而会比不经常使用的人更高;又比如企业在专业招聘平台上招人,会存在因算法歧视而导致选择范围过窄等问题。根据2019年北京消费者协会的社会调查数据,有56.92%的被调查者有过被大数据“杀熟”的经历;调查还显示购物类、旅游类、打车类等平台APP均存在着大数据“杀熟”现象(刘朝,2022)。

2.算法操纵(Algorithmic Manipulation)。算法操纵是指当算法部分(或全部)替代“人”成为发出指令和进行决策的主体时,数据(信息、隐私)的所有者、企业决策主体、劳动主体丧失了控制权,会造成信息茧房、回音室效应、信息过滤泡以及隐私泄漏等问题。

针对消费者的算法操纵包括新闻、文娱、广告等推送主要依靠对用户行为的数据分析,算法推断用户偏好并只呈现该种类内容,比如Facebook的新闻投喂算法(News Feed Algorithm),这使得信息茧房、回音室效应、信息过滤泡等构筑“信息隔离空间”的效能大大增强;与此同时,在算法操纵对个人用户基本数据和行为数据的收集、分析、预测和使用过程中,因数据(信息、隐私)主体丧失了控制权,有可能导致个人数据或隐私被泄漏和不当利用。

针对劳动者的算法操控,最直接的表现就是对数字劳动的“剥削”。作为工具革命代表的算法能够将数字劳动的价值精准计量和控制,比如外卖骑手走哪条线路能够最有效率地送出外卖,粉丝收看视频的完播率、转发数量和评论数量能够创造多少流量价值等。数字技术通过对数字劳动的属性、行为计算出最佳方案,并以一种可见或不可见的方式推进各类数字劳动去“行动”,数字劳动所创造的信息内容、流量以及生产效率,部分或全部地无偿参与资本扩张与增值过程。

针对同业竞争者的算法操纵集中地体现在网络平台通过算法设置条件,控制搜索结果或排名呈现,构筑了市场进入壁垒,当然算法操纵也会导致同业竞争企业的数据(信息)被泄漏或不当利用。算法操纵破坏了公平竞争,同时也给消费者带来了不良体验。比如韩国最大的搜索引擎Naver在2020年利用搜索服务禁止其内容供应商与它的竞争对手合作,并将自己的产品设置在搜索结果的高排名中,将竞争对手的产品设置在低排名中,这种既欺骗消费者又阻碍公平竞争的行为被韩国公平贸易委员会(Korea Fair Trade Commission, KFTC)罚款280.2亿韩元。

3.算法协同(Algorithmic Collaboration)。协同行为(共谋行为)是在特定产业中多个企业通过协议或暗示,采取共同限制价格、限制产量、控制销售渠道等一致性行为来压制竞争,获得超额垄断利润的策略。在数字经济时代,数据、算法、算力已经贯穿了所有的生产要素和各类社会经济活动,基于互联网平台的运营企业和平台内参与企业均有能力对消费者、竞争同行的大数据进行收集与分析,并可自动地形成在价格、服务标准或产量上的共谋。

英国学者阿里尔·扎拉奇(Ariel Ezrachi)和莫里斯·E·斯图克(Maurice E. Stucke)将算法协同(共谋)分为四类:1)信使型共谋是通过分享算法传递的信息达成对价格或销售条件等的共谋,算法的角色类似“信使”;2)轴辐型共谋最为常见,是指作为平台的运营企业(平台枢纽)利用算法形成价格指导(车轴),协同平台其他参与企业(辐条)形成上下游纵向共谋,或作为平台参与企业(辐条)之间在平台枢纽的影响形成下游横向的共谋,从而封闭市场成立,限制了竞争;3)预测型共谋需要依靠更智能的算法,由算法(特别是价格算法)充当企业高管的代理人角色,动态监控市场价格的变化,通过信息差来获得定价优势;4)自主型共谋是在机器学习不断深化的过程中,算法可以完成自我学习与自我决策的不断优化,形成了自动探索优化利润的路径,从而成为操纵市场的力量,尽管目前自主型共谋还处于概念和實验阶段,但其危害值得我们更多关注。

在现实中,亚马逊网站上的书商因定价算法设计上的漏洞,其销售的书籍定价追随用户的留言与评价机械地发生并无限循环,导致一本普通的生物遗传学教科书的定价高达2000多万美金,这是信使型共谋的典例;2016年欧盟法院审理的E-Turas案是E-Turas这家线上旅游预订系统通过对所有会员单位的报价信息分析,自动将折扣限制在3%以内,而不论成员单位的自我价格折扣是多少,这是一种典型的轴辐型共谋。

4.算法黑箱(Algorithmic Black Box)。“黑箱”是一种隐喻,指存在于人工智能深度学习的输入与输出之间,难以为外界所观察和理解的隐层。算法设计者和算法应用者作为专业人士对算法内容和机制会有更多了解,但非专业人士只能观察到算法系统的输入与输出,很难掌握算法的内容与逻辑。算法“黑箱”对多数主体或个人是具有不透明性和不公开性的,这种不透明性和不公开性必然导致数据(信息)的不可控,而数据(信息)的不可控又加剧了输出结果与事实相悖、或算法决策责任性缺失,关联地或可能侵犯公众知情权和自主决策权,威胁个人信息安全,甚至可能引发公共数据资源的使用危机。算法黑箱也使算法歧视、算法操纵和算法共谋等以更隐蔽的状态产生风险蔓延。

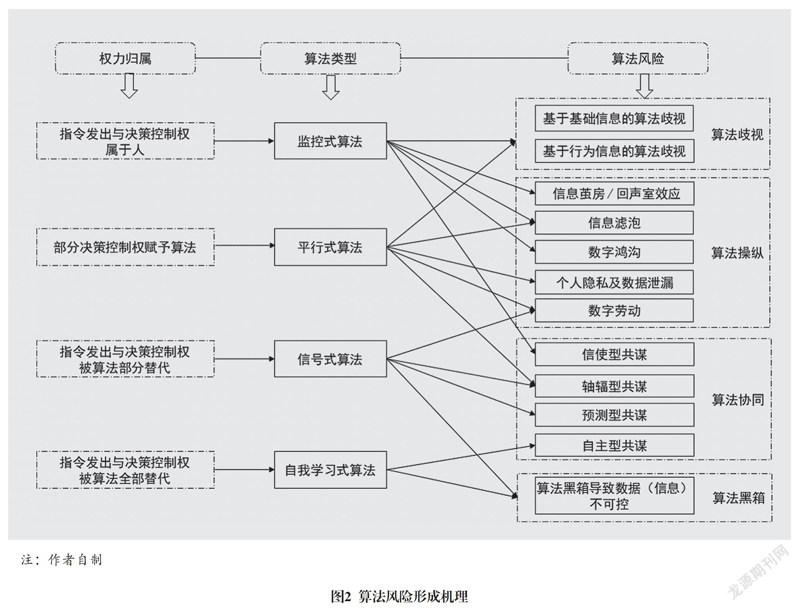

算法应用存在风险的机理。OECD将算法分为四类:一是“监控式算法”(Monitoring Algorithms),指按既定目标,利用数据(内容信息)爬取技术,通过数据收集完成监控过程,在监控式算法使用过程中,“人”是发出指令的控制主体和进行决策的主体,算法只是工具;二是“平行式算法”(Parallel Algorithms),依然是根据既定目标通过特定算法对数据进行收集、分析和监控,“人”是发出指令的控制主体,但通过算法设计让渡了部分“决策权”给算法;三是“信号式算法”(Signaling Algorithms),是在算法对数据收集、分析和预测的基础上,按照设计程序可以自动发布信号和处理信号,此类算法已开始对“人发出指令和进行决策的功能”产生部分的替代;四是“自我学习式算法”(Self-learning Algorithms),是在人工智能的相关技术加持下,拥有智能认知的算法可以实现从发出指令到完成决策的全过程,具有了对“人发出指令和进行决策的功能”完全替代的可能性。

不同类型的算法经由设计和实施,对算法应用潜在风险影响不同(如图2所示):监控式算法不存在发出指令和完成决策的机器替代,主要功能是收集和分析数据,并产生导向型的数据输出,因此它是产生基于基础数据和基于行为数据的算法歧视的主要助力,同时监控式算法也会加剧信息茧房、回声室效应、信息过滤泡和信使型共谋所产生的风险;平行式算法的指令发出主体仍然是人,但部分决策控制权出现向算法的转移,这种算法的输出背离事实的可能性会推动基于行为数据的算法歧视产生、信息过滤泡的构建、个人隐私和公共数据的泄漏等,平行式算法的自动分析与决策过程也便利了轴辐型共谋的达成;信号式算法已开始对“人发出指令和进行决策的功能”产生部分的替代,因此与算法对象间的互动更为密切,对于具主动性的数字劳动进行控制、形成预测型共谋和算法黑箱,信号式算法更有效率;自我学习式算法更加智能,算法能够独立完成发出指令并优化决策,因此基于机器学习的自主型共谋和更高难度的算法黑箱有了实施支撑。

当作为技术的算法,通过数据分析和输出结果导向对经济活动或社会活动主体的决策与行为产生了一定程度的支配力与控制力,特别是智能技术的深入融合不断增强算法的自我学习能力,算法可以部分甚至完全替代人这个主体“发出指令”“完成决策”,进一步地算法对生产力和生产关系都会产生影响,从单纯的技术工具逐渐转变为具有主体性的“技术权力者”。而当这种技术权力与商业程序相结合时,形成了“算法(技术权力)——数据收集、分析与结果输出——经济资源控制+行为影响——社会利益分配重构(资本权力)——市场失灵”的作用机制路径;当这种技术权力与行政程序相结合时,则有可能导致“算法(技术权力)——数据收集、分析与结果输出——公共资源(含数据/信息)控制——政府失灵”的作用机制路径。

算法应用治理体系构建

对算法应用进行治理的难点。算法其实是一种分析利用数据的智能手段,它将数据输入(原因)通过既定的程序变为数据输出(结果)。首先,算法应用的过程中,人们知道“因和果”,却难以了解过程,这种算法的不透明性源于数据安全性的考虑,也源于技术的专业性,更源于智能技术的应用实现了“机器自我学习”,可以说算法的不透明性与生俱来,这给治理带来了难题。其次,算法的研发具有物理上的隐蔽性、算法的应用具有广泛的分散性,当深度学习嵌入算法推动人的“决策”向机器让渡,对算法潜在风险的评估和责任主体的确认就变得更为困难。最后,算法的应用基于各领域的平台,平台是联接着不同主体的多边市场,算法应用涉及的潜在风险既涉及个人用户、平台运营企业(平台枢纽)和平台参与企业,也涉及平台上的数字劳动者和政府管理部门,算法治理主体和算法治理对象都是多元的,相较于其他领域的治理问题,算法治理的难度更大。

算法应用治理体系构建。1.算法治理体系的构成要件。基于算法治理主体和对象的多元特点,算法治理的复杂性,算法治理需要构建体系。这需要厘清治理主体与治理对象之间的关系和职责,同时考虑市场失灵和政府失灵的双重影响,通过治理主体的一系列工具措施与治理对象之间形成有效的互动,实现治理目标。算法治理体系的构成要件包含治理主体、治理对象、治理工具与措施。

需要说明的是,算法治理的主体和治理对象并非截然分开的,算法治理主体有时与算法治理对象具有一致性。比如算法治理的主体包括相关政府部门、行业协会、第三方社会组织等,但这些主体也会使用算法进行数字资源的使用与控制,所以要接受公众的监督;算法治理的对象如算法设计开发方、使用算法的平台运营企业、平台参与企业、公共组织等,也会采取自我规制来实现技术伦理责任。传统的治理工具主要依赖于政府干预(外部规制)和自我治理(自我规制)等具体措施工具,前者是治理主体通过治理工具与措施从外部设定标准等对治理对象进行引导和监管,比如市场准入,技术标准,正面及负面清单等;后者是治理对象基于社会责任、伦理道德等对自身施以主动管理的行为,比如企业责任、技术和道德伦理原则等。算法治理主体通过外部治理、算法治理對象通过自我治理,以及近年来理论界与实践界关注度不断提高的对治理过程本身或治理主体的“元规制”,在明晰各类主体权责和应承担技术伦理责任的基础上,形成多元化主体协同机制、利益均衡机制和敏捷治理机制,实现算法治理体系的稳健运行。

2.算法治理体系的运行机制。一是多主体协同机制。算法治理首先需要相关政府部门采取由上而下的行政赋能,通过立法立规明晰不同算法应用所涉及的各类主体的权责,通过系列的工具和措施来实现对算法的评估、对算法的问责、对算法的审计,建立责罚相当的治理框架。其次,厘清算法治理主体与治理对象间的关系,提高相关企业、社会组织和公众对算法应用的技术及伦理的认知与理解,推动自下而上的多主体、多元化的参与进程。在这样的机制下,可以充分调动算法所涉及的各类主体的积极性与能动性,形成对公共部门作为单一治理主体的有益补充。

二是利益均衡机制。算法治理工作的目的是保障和实现公共利益,而公共利益意味着一定社会条件下或特定范围内不特定多数主体利益相一致。利益均衡首先要明确主体利益,然后建立主体利益规范机制。算法治理涉及的主体利益既包括用户个体和数字劳动者的隐私权、他们对算法的知情权和要求解释权,也包括算法设计者或控制方应享有合法使用信息与数据的权利,以及在知识产权保护下获得算法应用的收益权,还包括公共部门合法使用算法的权利等。利益均衡机制需要依靠立法的权威和社会性的、经济性的规制手段来协调各方主体,在利益共存和相容的基础上通过科学治理程序和具体治理工具解决制衡与保护等问题。

三是敏捷治理(Agile Governance)机制。如果说多主体协同机制与利益均衡机制更多地是从算法涉及的治理主体与治理对象的复杂性出发构建治理体系的原则与基础,那么敏捷治理机制则是从算法治理的效率与效果出发推动算法治理体系可持续运行。当数字技术应用超越了传统治理体系范畴,敏捷治理机制是为应对技术带来的新风险和新挑战而开展的新型治理。敏捷治理机制依托“政府为核心+多元参与主体”的模式,通过跨部门合作形成自上而下与自下而上相结合的治理程序;从对需求的被动响应转向对需求的主动响应,从结果导向的治理转向过程导向的治理,在不断的自反性学习过程中,动态调整并优化治理工具与措施。尽管敏捷治理在理论研究和实践应用中仍存在目标与效果的差距,但不可否认的是,集合各方力量、以迅速响应和不断自反性学习为原则的敏捷治理机制,可以有效地推进算法治理中多主体协同与利益均衡的实现。

3.算法治理的措施优化。推动以上三种机制并行,算法治理的措施优化应坚持过程导向和主动响应需求的原则,引入“元规制”理念,强调多主体权责的明确和系统参与,加强事前、事中和事后全过程的管理。

首先,算法治理的措施优化体现在外部治理和自我治理基础上元规制理念的引入。“元规制”是指规制本身成为被规制的对象(Bronwen Morgan, 2003)。显然,元规制不仅对治理主体进行规制,也强调对治理过程的管控。实践中元规制的主旨不在于对算法风险个案解决,而在于对算法应用进行整体的技术标准指引,并对“算法类型—算法风险”的生成机制予以过程性管理的回应。例如,国际标准化组织已于2018年开始制定针对消费者数据信息保护的标准,旨在改善算法带来的“价格歧视”问题;2019年,德国数据伦理委员会发布“针对数据和算法的建议”,建立数字服务企业使用数据的5级风险评级制度,对不同风险类型的企业采取不同的监管措施。目前,我国已出台的《中华人民共和国个人信息保护法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》进一步明确算法推荐服务商在保护个人信息、防止过度消费、秉持道德伦理等方面的责任和算法需备案、定期审核等要求,对打破算法黑箱大有裨益。但目前我国尚缺乏对不同类型算法的技术标准和对算法风险分级分类管理的标准,从元规制视角出发,这些标准应尽快出台,以实现将治理原则和目标融入技术开发和应用中,推动治理对象的自我治理和治理过程的全覆盖。

其次,算法规制的措施优化体现在对算法应用全过程的管理。在《中华人民共和国个人信息保护法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》颁布之前,我国对于算法的治理较明显地体现为事后治理,比如2018年8月颁布的《电子商务法》第十九条规定“电子商务经营者搭售商品或者服务,应当以显著方式提醒消费者注意,不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项”,对这一条款的违规处罚上限为50万元罚款。再比如2021年2月出台的《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》中明确指出“认定平台经济领域的滥用市场支配地位行为,适用《反垄断法》第三章和《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》”,认定过程及行政处罚等也是通过举报、调查等事后追索。因为算法技术的迭代更新,事后治理或追责往往无法有效应对算法应用引致风险的广泛性和破坏性,增强事中,特别是事前的治理才有利于前瞻性地防范算法风险的产生。2021年12月出台的《互联网信息服务算法推荐管理规定》强调“算法风险防控机制备案”“建立健全算法机制机理审核与评估”“验证算法机制机理、模型、数据和应用结果”等,这已充分说明我国已逐渐实现算法问责前置,推进事前和事中治理工作。在此基础上,需进一步探索算法内容(原理)的备案路径、拓展第三方算评估(审计)的范围等,让原则与要求具有落地基础;同时要关注算法影响的平台参与企业、消费者、数字劳动者等多重个体,可以通过分类别的负面清单方式,阻断算法风险的产生。

总体而言,算法应用产生的风险是多维度的,是算法应用中技术权力转化为资本权力和对公共资源的控制,从而导致了市场失灵或政府失灵。技术本无善恶,是具有中立性的工具和手段。技术应用达到何种目的,产生何种影响,均有赖于使用和控制技术的主体。因此,发挥算法推动社会向善发展的作用,需要深入分析算法应用产生风险的特征以及风险产生的机理,并推进多元主体协同、利益均衡和敏捷治理机制,通过动态优化治理工具与措施,构筑“负责任的算法”的基石。

參考文献

胡泳,2015,《新词探讨:回声室效应》,《新闻与传播研究》,第6期。

陈昌凤、霍婕,2018,《权力迁移与人本精神:算法式新闻分发的技术伦理》,《新闻与写作》,第1期。

[美]伊莱·帕里泽,2020,《过滤泡:互联网对我们的隐秘操纵》,方师师、杨媛译,北京:中国人民大学出版社。

张爱军、梁赛,2019,《网络群体极化的负面影响和规避措施》,《学术界》,第4期。

郭小平、秦艺轩,2019,《解构智能传播的数据神话:算法偏见的成因与风险治理路径》,《现代传播》,第9期。

单勇,2019,《跨越“数字鸿沟”:技术治理的非均衡性社会参与应对》,《中国特色社会主义研究》,第5期。

Brown B., 2014, "Will Work For Free: The Biopolitics of Unwaged Digital Labour", TripleC (Cognition, Communication, Co-Operation): Open Access Jo, 12(2).

Nixon B., 2014, "Toward a Political Economy of 'Audience Labour' in the Digital Era", TripleC, 12(2), pp. 713-734.

吴鼎铭,2017,《网络“受众”的劳工化:传播政治经济学视角下网络“受众”的产业地位研究》,《国际新闻界》,第6期。

郭春镇、马磊,2020,《大数据时代个人信息问题的回应型治理》,《法制与社会发展》,第2期。

Ezrachi A.; Stucke M. E., 2016, Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy, Cambridge MA: Harvard University Press, pp. 35-70.

Kirsten M., 2018, "Ethical Implications and Accountability of Algorithms", Journal of Business Ethics, 3, pp. 1-16.

黄晓伟,2019,《互联网平台垄断问题的算法共谋根源及协同治理思路》,《中国科技论坛》,第2期。

John Cheneyey-lippold, 2011, "A New Algorithmic Identity: Soft Biopolityics and the Modulation of Control", Theory, Culture & Society, 28, pp. 164-168.

Zuboff S., 2015, "Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Informal Civilization", Journal of Information Technology, 30, pp. 75-89.

鄭戈,2018,《算法的法律与法律的算法》,《中国法律评论》,第2期。

张凌寒,2019,《算法权力的兴起、异化及法律规制》,《法商研究》,第6期。

刘朝,2022,《算法歧视的表现、成因与治理策略》,《人民论坛》,第2期。

[英]阿里尔·扎拉奇(Ariel Ezrachi)、[英]莫里斯·E·斯图克(Maurice E. Stucke),2018,《算法的陷阱》,余潇译,北京:中信出版社,第130~155页。

Morgan B., 2003, Social Citizenship in the Shadow of Competition: The Bureaucratic Politics of Regulatory Justification, Aldershot, England: Ashgate Publishing Ltd, p. 2.

责 编/张 晓

金雪涛,中国传媒大学国际传媒教育学院院长,中国传媒大学经济与管理学院教授、博导。研究方向为产业经济学,数字经济和传媒经济。主要著作有《文化产业投融资:理论与案例》《数字媒体经济学》《中国电影产业国际竞争力测度研究》等。