文旅类高职院校民族语言文化传承教育路径探究

2022-07-12雷乾乾

雷乾乾

(重庆旅游职业学院,重庆 409000)

1 大背景的分析

濒危语言是一种全球现象,我国也不例外。但是,若是对少数民族语言的保护措施不到位,特定的学校教育缺失,特定的群体对民族语言保护意识缺乏,就会使某些民族语言丧失活力,成为濒危语言。《中国语言生活状况报告(2020)》对少数民族语言状况的数据分析更是验证了这点。

语言是文化的一部分,语言记录着文化,语言是民族文化实现历史传承的纽带。在我国进入社会主义新时代之际,在为实现中华民族的伟大复兴而奋斗之际,增强文化自信、注重传统文化教育的呼声强烈。强化民族语言文化传承教育,唤醒当代大学生的民族语言文化传承与保护意识,可作为立德树人、弘扬优秀传统文化的具体落脚点来开展。

田立新、易军(2019)从“政府主导”“专家实施”“社会参与”以及“国际社会理解认同”4 大方面阐述了中国语言资源保护工程的建设成效[1]。作为一种育人的社会活动,教育具有文化育人的社会职责。各文旅类高职院校要肩负起民族语言文化的传承教育工作,这是一项义不容辞的社会责任。基于此背景,我们对重庆某文旅高职院校的少数民族群体学生做了调研,重点从民族语言能力与语言态度两方面评价其民族语言文化传承能力。调研发现,该群体在民族语言能力和语言态度方面存在明显问题。下文将在问题阐述与原因分析的基础上,从文旅高职院校的教育层面提出意见与建议,以助力民族语言文化传承。

2 相关理论

2.1 民族语言的特性:继承性、多样性、脆弱性

民族语言,是各民族语言的总称。此文所研究的民族语言,特指“我国各少数民族的语言”。其实,每种民族语言既有自己的特色,又有共同的特征,主要表现为以下3 点。

(1)继承性。民族语言,由各民族世代积累、互相传承才得以保存至今; 民族语言所蕴含的各族经验智慧、文化传统、精神特征等,同样在血脉延续中得以延续相传。

(2)多样性。不同民族所居住的地理区域不同,人口聚集程度不同,风俗习惯不同,生活方式不同,思维习惯不同。各方面的差异造就了各民族独特的语言文化; 语言的多样性汇聚成一座丰富的语言文化宝库。

(3)脆弱性。一般来说,少数民族语言的使用群体较少,发展空间有限,抗冲击能力弱,文化修复能力更是十分有限。一旦某种民族语言文化消失,将永久消亡。

民族语言的脆弱性,使得我们需要予以呵护;民族语言的多样性,需要人们加以维护;民族语言的继承性,需要有群体对其传承。

2.2 民族语言与文化

语言的背后是有东西的。语言是一种特殊的社会文化现象、人类交际与思维的主要工具、思想的直接现实与文化的重要载体[2]。对于一个民族(族群)而言,“语言承载着民族思想、民族情感与民族意识,贮藏着民族历史与民族记忆”,是一个民族共同体形成、聚合、发展的前提和基础[3]。中国是一个多民族国家,要做好各民族语言文化的保护与传承,维护民族语言的多元化与文化的多样性,弘扬多元一体的中华文化[4]。如何在高校教育中助推民族语言文化传承,如何激发大学生的民族语言文化的传承意识,如何培养年轻一代传承人,成为文旅类高职院校,特别是地处民族地区的文旅类高职在文旅人才培养中应深入思考的问题。

3 文旅高职少数民族学生群体的民族语言文化传承现状

3.1 调研基本情况

为了解少数民族群体的语言文化延续与传承现状,我们对重庆某文旅高职院校的少数民族群体学生进行了调研。

调研对象的基本情况如下: 被调研者的籍贯涵盖了重庆石柱土家族自治县、重庆黔江区、重庆彭水苗族土家族自治县、重庆酉阳土家族苗族自治县、云南西双版纳、 云南普洱等地;年龄处于18~25 岁之间; 土家族学生占比41.46%,苗族学生占比46.34%,回族占比2.44%,其他少数民族占比9.76%;78.05%的调研对象具有流动经历。

调研主要采取访谈和问卷的形式开展。调研主要围绕3 个层次的内容展开(见表1):个人基本情况、语言能力、语言态度,综合评价该校学生的民族语言文化传承能力。

表1 少数民族群体学生民族语言文化传承能力评估表

3.2 调研发现

3.2.1 语言能力层次

(1)高职少数民族学生的民族语言沟通与交际能力较差,民族语言传承具有断层的风险。据调研显示,36.59%的调研对象,完全不懂自己的少数民族语言;39.2%的调研对象,虽基本听得懂、但已不会说; 只有12.2%的调研对象能够正常用少数民族语言交流。

(2)日常的生活中,高职少数民族群体学生使用自己少数民族语言的机会少之又少。据调研显示,34.15%的调研对象,从来不说自己的少数民族语言;46.34%的调研对象,只有某些情况下才会说自己的少数民族语言。

(3)因交际群体的不同,民族语言使用频率也呈现一定的差异。据调研显示,39.02%的调研对象,在与长辈沟通交流时会使用自己的少数民族语言;而只有4.88%的调研对象,在与同龄人的交往中会使用自己的民族语言。这同时也表明,现在的年轻一代的民族语言能力普遍偏差,民族语言传承具有断层的风险。

3.2.2 语言态度层次

(1)高职少数民族学生群体在汉语普通话推广上的基本态度正确,但对于“双语”(汉语与地方少数民族语言)教学的认识不到位。100%的调研对象认为: 相较于少数民族语言而言,使用汉语交际更方便。超过一半(53.66%)的调研对象认为:没有必要在民族地区的中小学校采用“双语”教学。

(2)高职少数民族学生群体对“民族语言濒危现象”的认识欠缺,缺乏风险意识。据调查显示,超过一半(51.22%)的调研对象认为,当地的少数民族语言在50年内完全没有消失的可能。

(3)高职少数民族学生群体对民族语言文化的价值认识不到位,民族语言文化传承意识有待加强。据调查显示,在回答“如果有一天祖辈传承下来的少数民族语言消失了,您对此的态度如何” 这一问题时,21.95%的调研对象竟然持“无所谓”态度。民族语言具有继承性,需要组内群体担起责任将地方的民族语言代代传承,不能出现在某一代“断层”的现象。

3.2.3 原因探析

作为少数民族的,而且还在接受高等教育的学生,他们的民族语言传承能力极度欠缺。造成这一现象的原因是什么?面向接受调研者,我们问了这个问题:“越来越少的少数民族群体,会说自己的少数民族语言,您认为造成这一现象的原因是什么? (多选题)” 该问题的数据由SPSS 26 多重响应分析后,得出表2频率分析结果(见表2)。可见,从总的历史发展趋势来看,人口流动或迁移、异族之间的通婚、有些语言没有书面文字等因素,是民族语言必然要面对的冲击。学校教育的缺失、缺乏有效的保护举措、群体内部对语言传承的不重视等因素,则让民族语言的生命力在社会进步的大趋势下更加脆弱。

表2 “民族语言传承问题的原因”频率多重响应分析结果

4 文旅类高职院校助力民族语言文化传承的教育路径

当下在民族语言文化传承与保护过程中,文旅高职院校的少数民族群体学生在语言态度和语言能力等方面存在问题。该文基于“以点带面”这一基本思路,提出以下文旅高职院校助力民族语言文化传承的教育路径。

(1)以“民族地区文旅高职院校”为主要抓手,辐射全国其他院校。

教育主管部门在各高职院校总体布局时,认识到民族语言文化传承的重要性与必要性,引导民族地区高职院校树立“助力民族语言文化传承”的办学理念,将培养民族语言文化传承人作为学校的一大目标,鼓励民族地区高职院校开设特色的相关专业学科。民族地区各高职院校,要组建科研团队,全方位做好民族语言文化传承研究; 要发挥地理位置优势,挖掘并利用民间语言文化人与物的资源;要营造浓厚的民族语言文化氛围,激发学生的民族语言传承与保护意识。

(2)各文旅高职院校内部要探索建设“民族语言文化传承特色班”,以特色班级带动全校民族语言文化传承教育的统一认识。

该特色班可由语言类、民族类、文旅类专业院系牵头开设,可精选少数民族地区生源,可由校内兼职与民间语言传承人共同组成一支教师团队,全力开发独特的课程体系,以培养民族语言能力为最终目标,给予学生更多的使用民族语言沟通的机会,培养学生的民族语言交际能力,会听、会说。

(3)各文旅高职院校可评选“民族语言文化传承”思政教学典型案例,进而推动全校范围的“民族语言文化传承”思政教学。

思政元素进课堂,推进思政教育,是当下各文旅高职院校所重视的一项教改工作。那么,如何将课程思政落到实处? “民族语言文化传承”要作为一个重要的思政元素融入各课程教学中,激发年轻一代的民族语言文化传承意识,使其树立正确的民族语言态度。民族文化进校园是促进各民族交往交流交融,实现各民族优秀传统文化创造性转化、 创新性发展的重要推动力[5]。

(4)各文旅高职院校可组织志愿者参加“民族语言文化”调研活动,激发志愿者的民族语言文化危机意识,进而面向全校学生开展民族语言文化的“危机教育”。

各文旅高职院校可利用寒暑假组织民族地区民族语言现状的调研活动,有兴趣的学生可加入该活动成为志愿者。调研形式可为走进少数民族家庭开展访谈或者搜集问卷。让学生在调研中亲自见证民族语言边缘化的危机,让学生认识到民族语言逐渐消失与边缘化的现状。调研结束后,可面向全校学生汇报调研发现与感悟,在全院学生中开展生动的民族语言“危机感教育”,进而强化全校学生的民族语言文化传承与保护意识,改变部分学生的“无所谓”态度。

(5)各文旅高职院校要以优秀的民族语言及其现象为主要载体,找到语言与文化的契合点,进而推动传统语言文化教育。

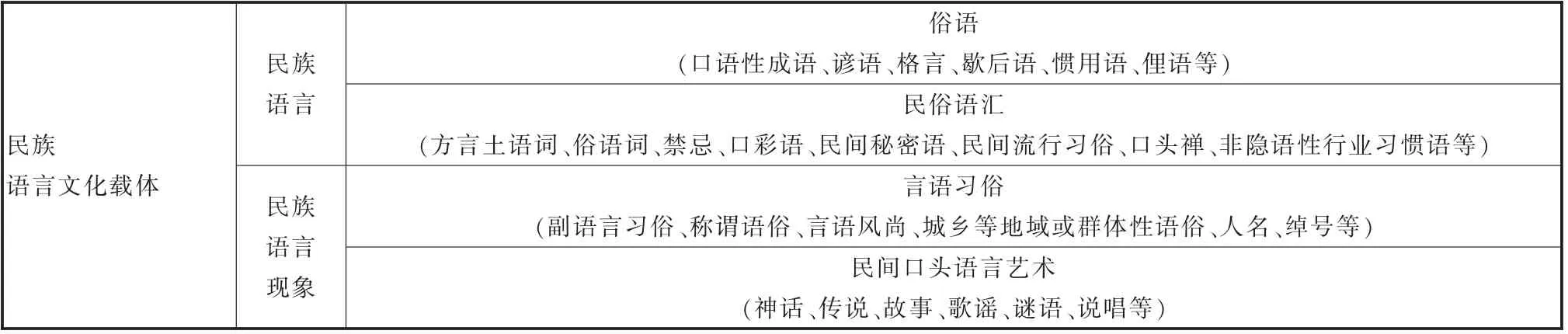

表3 民族语言文化的载体构成[6]

民族语言与及其现象的具体所指,如表3所示。民族语言文化类课程要教什么?校园民族语言文化环境要如何布置? 学生要怎样提升自己的民族语言文化修养?表3的具体内容可以解答这些疑惑。在这些民族语言文化载体中,找到语言与文化的契合点,让学生在语言学习中认识到“民族语言与民族文化”“民族语言与民族精神”“民族语言与民族认同”“民族语言与民族凝聚力”等关系,使学生意识到民族语言文化传承的重要性。

以点带面,这些路径的实施以各文旅高职院校辐射全社会,以这一代人辐射多代人,进而在一定程度上起到阻止民族语言文化“断层”的作用。

5 结语

语言濒危是一种全球现象。中国至少有几十种语言处于濒危状态。其中,西南地区、东北地区、陕晋黄河中游地区是我国濒危语言最集中的地区。对于中国这样一个多民族国家来说,保护与传承民族语言及其所蕴含文化,意义非凡。国内各文旅高职院校应探索教育路径,助力民族语言文化传承。