全域视角下文化遗产综合价值评估体系研究

——以南京江北新区为例★

2022-07-12贺云翱

赵 鹏,贺云翱

(1.南京大学城市规划设计研究院有限公司;2.南京大学历史学院)

党的十八大以来,习近平总书记高度重视文化和自然遗产保护工作,从“留住文化根脉、守住民族之魂”的战略高度提出了一系列新思想、新观点、新要求,将文化遗产的地位提升到新高度。自2018年起,我国开始逐步建立国土空间规划体系,对国土空间资源进行全面综合管理。文化遗产作为国土空间体系中重要的人文资源,与城市的生产、生活和生态空间皆有关联,且普遍具有多重属性,在国土空间规划体系中进行保护和管理具有一定的难度。为了能从全域的视角对区域范围内的文化遗产进行规划和管理,一个针对全域范围内所有文化遗产的综合价值评估体系必不可少。笔者参考了传统文物保护工作中价值评估的准则,设计了一套适用于区县层面的全域文化遗产综合价值评估体系,并运用于南京江北新区的文化遗产保护规划的实践中。

一、全域文化遗产综合价值评估的重要性

在全面保护文化遗产和国土空间规划的背景下,实施全域文化遗产综合价值评估对于文化遗产保护具有以下重要意义:(1)解决区县层级文化遗产管理难题。我国文物管理体系的最低层级是区县级,但区县文物管理部门往往很难管理数量多、体量大的文化遗产。在区县层级建立适用于全域文化遗产综合价值的评估体系,并对区域范围内的文化遗产进行动态评估记录,根据评估结果分配保护资源,是帮助解决区县层级文化遗产管理难题的重要方法。(2)消除文化遗产保护利用盲区。我国的文化遗产保护利用与城市发展联系密切,也呈现出城乡二元的特征。主城区内的文化遗产因其区位优势和发展文化旅游的策略,保护利用工作做得相对较好。主城区以外的部分文化遗产由于文物保护的人员和资金不足,无法形成有效的保护网络。部分不可移动文物由于长期无人管理,加上积年累月的风雨冲刷和生物侵蚀,文物安全受到威胁。非物质文化遗产因缺少传播环境和保护机制,部分项目面临失传风险。笔者设计的全域文化遗产的综合价值评估体系可以排除文化遗产周边建设环境和区位等要素的影响,从多个维度进行综合评估,为有效提升遗产保护力度提供科学依据。

在城市发展过程中,文化遗产的潜力往往未被充分发掘,规划师和决策者容易忽视文化遗产在营造城市文化氛围、提升城市文化形象等方面的重要作用。全域文化遗产综合价值评估体系可以帮助规划师在全域规划层面认识文化遗产的公共价值,针对文化遗产的保护利用作出合理安排。

二、文化遗产价值评估研究综述

目前国内关于文化遗产价值的研究集中于对单个文物的价值阐述以及在文物保护工作中的应用,如晋宏逵回顾了中国文物价值与中国文化遗产价值观中心的改变,认为除了深化对文化遗产的历史、艺术、科学三大价值的研究,还应该增加文化价值与社会价值、真实性与完整性等其他价值要素的研究。[1]类似的评价方式多注重于对单个文物保护单位价值的定性描述,但在全域文化遗产保护利用的工作实践中,不方便对多项文化遗产资源进行比较。黄明玉在《文化遗产的价值评估及记录建档》中分析了历年来文化遗产概念和对其价值认识的演进过程,对保护规划中的价值评估方法学展开论述,对比国内外遗产评价制度与专业标准,阐明了与价值评估相关的记录建档概念与原则,其研究成果注重于文化遗产价值对保护规划、记录建档的作用。[2]张捷等人创建了历史文化名城范围内的文物评估体系,该体系注重于文物保护与名城建设的相互关系、文物管理等方面。[3]也有学者从经济学和旅游学的角度出发,试图建立起符合市场规律的评估体系。苏琨认为文化遗产的旅游资源符合“舒适型资源的经济价值”,以秦始皇帝陵博物院为例,采用旅行成本法和条件评价法评估文化遗产作为旅游资源的价值。[4]彭剑波等人针对历史街区再发展的社会经济影响建立了专项评估体系,该体系注重于对广义的历史街区(历史地段)的整体性评估。[5]与文物的价值评估研究类似,非物质文化遗产的价值评估研究也可从价值内涵和指标体系两种角度展开。赵蔚峡重点讨论了非物质文化遗产的普遍价值和特殊价值。[6]纪晓君以泰山封禅与祭祀习俗项目为例,通过问卷调查和因子分析等方法,构建了非物质文化遗产价值的评估体系,该体系包含审美价值、精神与教育价值、社会价值、历史价值和经济价值5个维度共30个指标。[7]朱赟研究了惠安女聚集地的非物质文化遗产的非使用价值,并对其旅游开发提出了建议。[8]

综上所述,无论是物质还是非物质文化遗产,目前缺乏全域文化遗产保护利用角度下对文化遗产价值和价值评估方法的研究。

三、全域文化遗产综合价值的相关概念和研究方法

“全域”指的是一定地理区域的全部范围,如全长江流域、江苏省全省域、南京江北新区全区域等。“文化遗产”指的是由先人创造并保留到今天的一切文化遗存,包括物质形态的、非物质形态的、文献形态的、人与自然共同作用形态的各类遗产,它们分别被表述为物质文化遗产、非物质文化遗产、文献遗产、文化景观类遗产等。[9]

对于全域文化遗产的概念,目前学界尚未形成统一的看法。霍晓卫认为,全域文化遗产隐含着两层含义:一是拥有更广泛完整的时空范围,二是更加关注基于遗产价值内涵的相互关联性而构建全方位、多视角的文化遗产网络体系。[10]从笔者多年的实践来看,全域文化遗产的保护与利用应聚焦于某一特定区域范围:(1)文物管理相对统一的行政范围,如地级市市域范围或县(区)域范围等;(2)特定自然条件下的范围,如长江流域;(3)文化属性类似或与线性文化遗产或某大型文化遗产相关的区域,如大运河沿线范围内的区域,等等。笔者在此讨论的全域范围是指区县级行政区划范围,此行政等级的文物部门拥有直接管理权限,方便对所属行政区划范围内的文化遗产进行直接的管理和利用。

笔者针对物质文化遗产和非物质文化遗产分别设计了对应的评估体系。研究中邀请文物部门管理人员、规划部门管理人员、文化遗产专家、区域文化遗产规划人员及原住民作为专家组,经讨论提出全域范围内影响文化遗产综合价值的主要因素。运用层次分析方法将影响综合价值的因素分为两个层级:评价项目层和因子层。评价项目层指的是影响文化遗产综合价值的主要因素,因子层指的是这些因素的细分和解释。确定评价指标后,使用德尔菲法确定各级指标的权重,计算各项因子的综合权重,从而得到最终的全域文化遗产综合价值评估体系。2018年使用该评估体系对南京江北新区的文化遗产进行了评估,并应用评估结果指导南京江北新区的文化遗产保护工作。

四、全域文化遗产综合价值评估体系的设计原则

笔者设计的全域文化遗产综合价值评估体系主要遵循以下三个原则:

(1)须围绕遗产本体价值进行评估。在物质文化遗产的评估体系设计中,依据第三次全国文物普查的重点关注方向,结合现有研究资料对本体价值的研究,从文化遗产的价值内涵、保存状况、周边环境等方面构建体系。由于非物质文化遗产的本体价值在传承的人群和环境中体现,因此,在非物质文化遗产综合价值评估体系的设计中,综合考虑了内涵价值、传承情况和传承环境等方面的内容。

(2)须综合考虑文化遗产的全域属性。在全域视角下构建整体性的文化遗产评估体系,必须系统地考虑文化遗产相互之间的联系和群体效益,如单个物质文化遗产的价值可能会受到遗产周边的资源密集程度、社会经济发展水平以及保护利用开发难度等多方面的影响,这些因素应在指标体系中体现。对于非物质文化遗产,应考虑非遗项目在社区、传承人群中的传承情况。

(3)须与文化遗产的活化利用和旅游开发相结合。旅游利用是文化遗产利用的重要方式之一,笔者参考《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972—2017)中的旅游资源评价赋分标准,设计文化遗产利用的评估指标。物质文化遗产与旅游资源类似,需考虑游客受众、知名度、游览时间等因素,非物质文化遗产还需考虑非遗项目利用的可能性和利用方向等。

五、全域文化遗产综合价值评估体系的建立

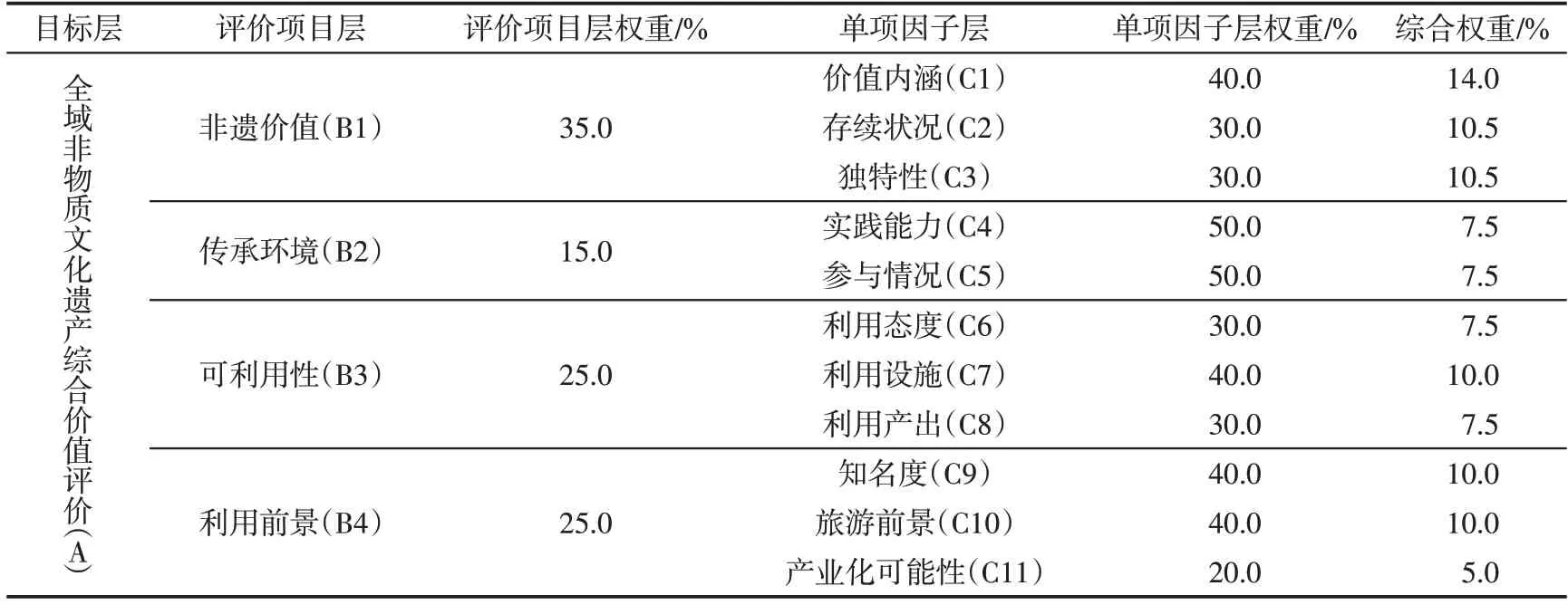

在相关物质文化遗产资源评估既有研究成果的基础上,笔者基于全域文化遗产保护利用的视角,征询专家意见,分别建立了物质文化遗产和非物质文化遗产的全域综合价值评价体系。从文物价值、文物环境、可利用性和旅游利用前景4个方面共11项指标构建了全域物质文化遗产综合价值评估体系(表1);从非遗价值、传承环境、可利用性和利用前景4个方面共11项指标构建了全域非物质文化遗产综合价值评估体系(表2)。物质文化遗产与非物质文化遗产的评价项目层基本一致,单项因子层区别较大,比如C4~C8、C11,这与物质文化遗产和非物质文化遗产自身的属性有关,物质文化遗产又称“有形文化遗产”,是以具体的实物形式保存下来的体现文化方面的遗产,而非物质文化遗产突出的是非物质的属性,强调不依赖于物质形态而存在的品质。基于德尔菲方法邀请专家团队对评价项目层(B层)、单项因子层(C层)权重赋值,计算各项因子的综合权重。

表2 全域非物质文化遗产综合价值评估体系表

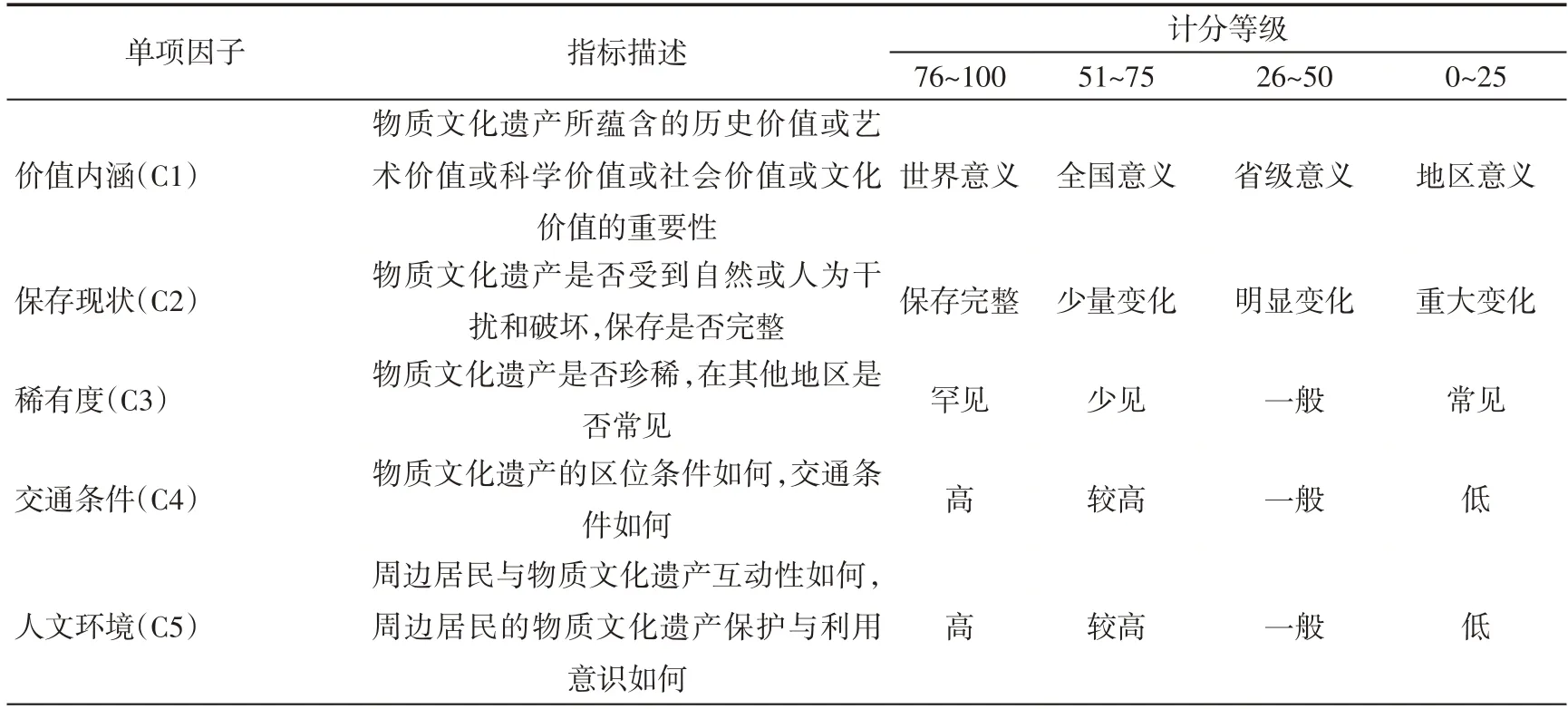

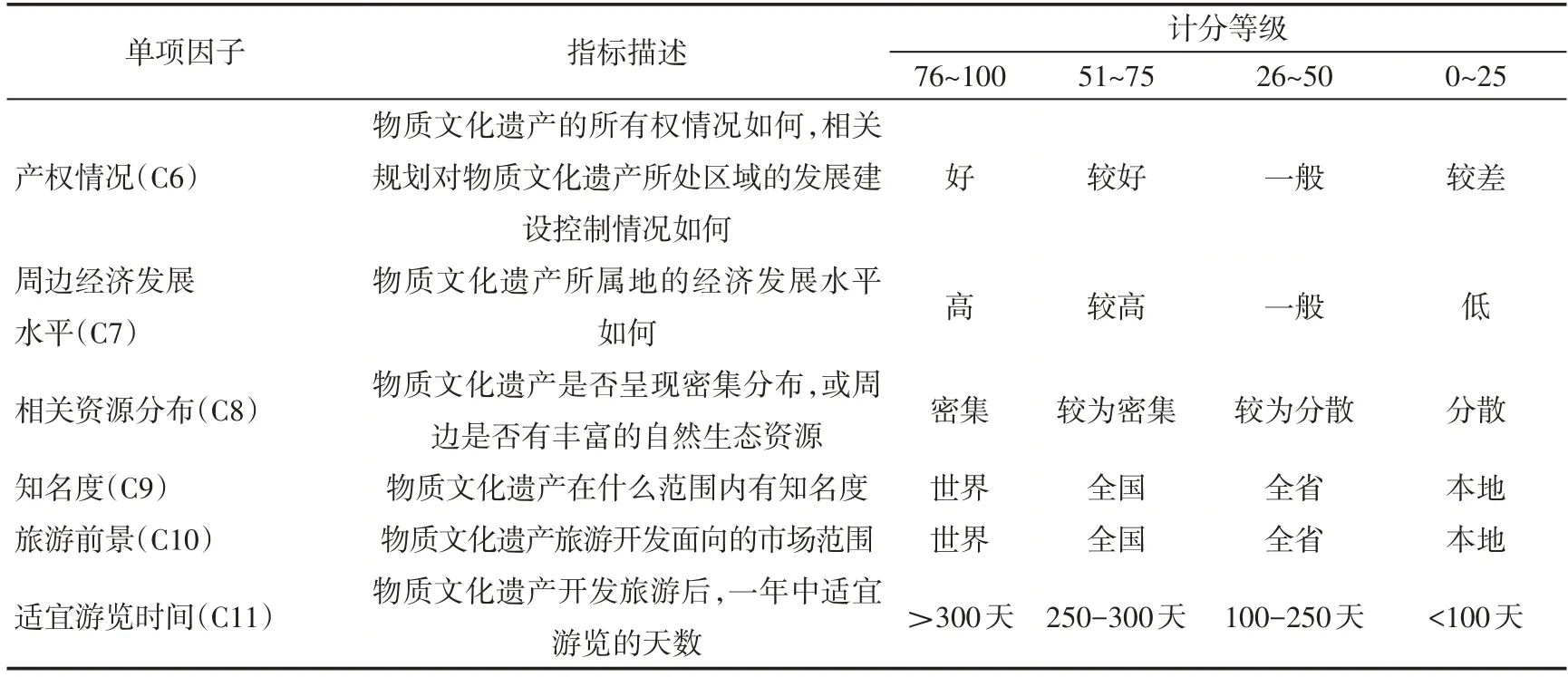

在确定评估体系各项因子权重后,给每个因子赋予分值。其中各项指标以100分为总分,采用专家打分法给各指标计分。各项指标的评价内涵和分值见表3、表4。

表3 物质文化遗产评估体系指标模糊计分表

表3(续)

表4 非物质文化遗产评估体系指标模糊计分表

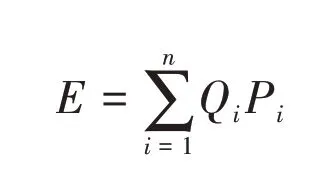

笔者团队在“南京江北新区文化遗产保护与利用规划”实践中,对南京江北新区366处物质文化遗产进行评估。专家组对各项指标进行评分,获得各指标模糊分,各项指标模糊得分乘以其综合权重,即为综合得分。计算评价结果采用菲什拜因-罗森伯格因数学模型。

式中:E为南京江北新区物质文化遗产综合价值;Qi为第i个评价因子权重;Pi为第i个评价因子的评价等级分值;n为评价因子的数目。

依照综合价值得分高低划为“极高”“很高”“较高”“一般”“较低”五个等级。计算可知,南京江北新区物质文化遗产综合价值评价结果总体综合价值得分偏低。其中:综合价值“极高”数量5处,占比1.40%;综合价值“很高”数量10处,占比2.70%;综合价值“较高”数量142处,占比39.12%;综合价值“一般”数量105处,占比28.52%;综合价值“较低”数量104处,占比28.26%。

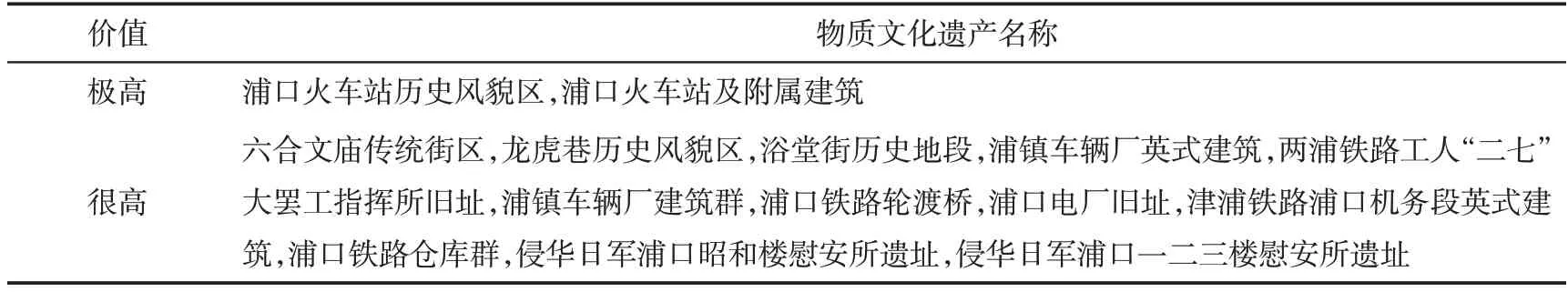

通过评价结果发现,价值“很高”和“极高”的文化遗产(表5)基本集中分布在三大区域,即浦口火车站历史风貌区、浦镇车辆厂以及六合文庙地区,这些地区都曾是经济文化活动和人口分布的集中地区。价值“较高”和“一般”的文化遗产所在区域与城镇乡村等聚落高度重合,说明物质文化遗产的价值分布与人类聚落具有密切的关系。从类别上看,高价值的文化遗产均为历史地段或近现代重要史迹及代表性建筑,这是因为历史地段聚集了大量文化遗产,增加了其价值,近现代重要史迹及代表性建筑尤其是江北新区的工业遗产保存状况好,规模较大;价值“较低”的文化遗产类别主要是古遗址和古墓葬,分布在人迹罕至的野外,如浦口区大量分布的商周遗址。在时间分布上,距今年代较近的文化遗产因为保存状况较好,存量较大,其价值普遍高于距今年代较远的文化遗产。

表5 南京江北新区高价值物质文化遗产统计表

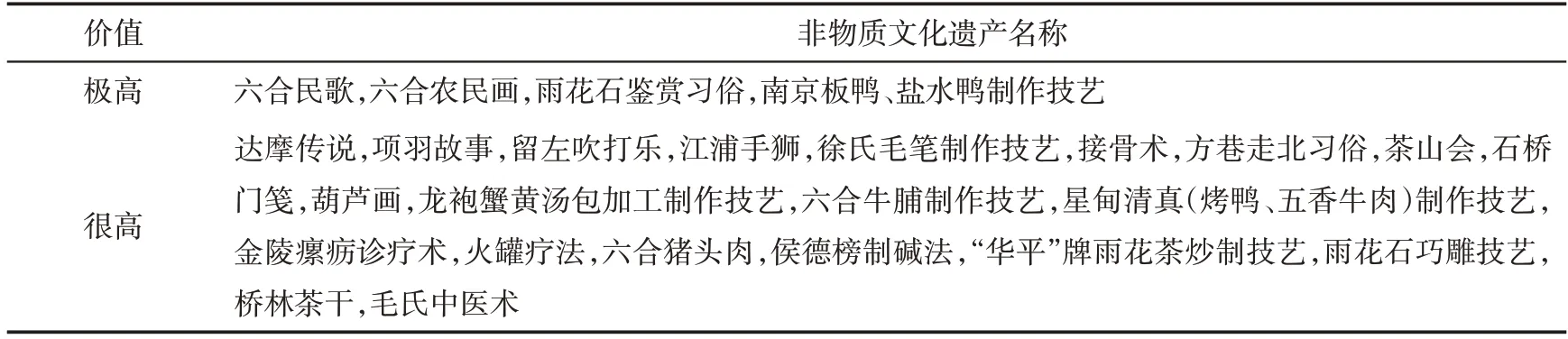

对南京江北新区182项区级以上非物质文化遗产进行综合评估,综合价值“极高”数量4项,占比2.20%;综合价值“很高”数量22项,占比12.09%;综合价值“较高”数量55项,占比30.21%;综合价值“一般”数量94项,占比51.65%;综合价值“较低”数量7项,占比3.85%。

非物质文化遗产评估结果与非遗项目的保护级别相关性较强,市级以上非物质文化遗产的价值评估均为“较高”以上,其中一半为“很高”和“极高”。值得注意的是,有6项区级非物质文化遗产被评为“很高”。从类别上看,民间文学的综合价值“较低”,其他类别的综合价值分布较为平均,主要原因是传统技艺、传统美食、传统舞蹈等非遗项目的传承人群更为广泛,也更容易转换为可利用的项目。同时,综合价值高的非物质文化遗产的保存情况也普遍较好,但是“项羽故事”和“石桥门笺”这两个项目虽然存续状况较差,但其综合价值“较高”。研究区综合价值“极高”“很高”的非物质文化遗产见表6。

表6 南京江北新区高价值非物质文化遗产统计表

六、南京江北新区文化遗产综合价值评价应用

全域文化遗产的综合价值评估在保护、利用、管理及规划编制等工作中具有重要作用。通过分析文化遗产的类别、级别、年代、保存情况等属性,可以从整体上更好地提出相应的保护措施和利用建议。

全域视角下的文化遗产综合价值评估有利于保护管理工作,在诸多方面可以起到重要作用。在“南京江北新区文化遗产保护与利用规划”实践中,笔者团队为了增强对郊区及野外物质文化遗产的保护工作,引入了文物巡查员制度。为了合理控制经费,增加项目实施的可能性,规划针对文物保护单位的级别和综合价值灵活设置文物巡查员。对综合价值“极高”和“很高”的物质文化遗产设置单独的文物巡查员,对综合价值“较高”“一般”和“较低”的物质文化遗产按其价值和地理位置设置共同的巡查员,如一个巡查员负责10处较低价值的文化遗产或5处一般价值的文化遗产,通过巡查员工作让这些文化遗产得到更好的保护。在非物质遗产保护管理过程中,参考综合价值从高到低的排序,管理者可以合理地规划每年的申报项目。

现行的文化遗产保护管理体系缺乏文化遗产利用的标准和实践,笔者设计的综合价值评估法从全域角度衡量文化遗产的综合价值,对于安排文化遗产利用的优先级具有重要的指导作用。在“南京江北新区文化遗产保护与利用规划”实践中,根据文化遗产综合价值、特性以及规模确定具体的空间形态,将文化遗产的可持续保护利用与城乡发展空间相结合。对于一些综合价值“极高”、对区域发展有重要影响的文化遗产,可以结合规划和实际条件设置重要的文化片区和项目,例如文化生态保护区、遗址公园、历史文化景区、综合博物馆、生态博物馆、非物质文化遗产展示馆等。综合价值“较高”的文化遗产,可以作为文化资源在文化展览馆、文化公园进行展示利用,构建完整的空间利用体系。综合价值“较低”的文化遗产,其利用难度较高,则应以保护为主。

七、结语

笔者及团队参考旅游资源价值评估体系,结合物质和非物质文化遗产的特点,构建了适用于全域文化遗产保护利用工作的综合价值评估体系。该体系抛开以往评估文化遗产以单一定性描述为主的形式,转换为定性、定量结合的评估方法,能够让决策者对区县范围内的文化遗产价值形成整体认知。该评估体系广泛适用于区县及市域的全域文化遗产评估和保护利用工作,具有普适性、易操作性和易拓展性。

由于该评估体系注重于对全域范围内文化遗产综合价值的整体评估,在评价分析单个文化遗产价值时具有一定的局限性,比如该方法不能详细地描述和衡量文化遗产所具有的特色价值,亦不能作为文化遗产价值评估的唯一指标。在实践中,该评估体系的评估指标也应结合地方特色和文化遗产的属性进行相应的调整。