敦煌守护“生命不息,跋涉不止”

2022-07-11常沙娜

常沙娜

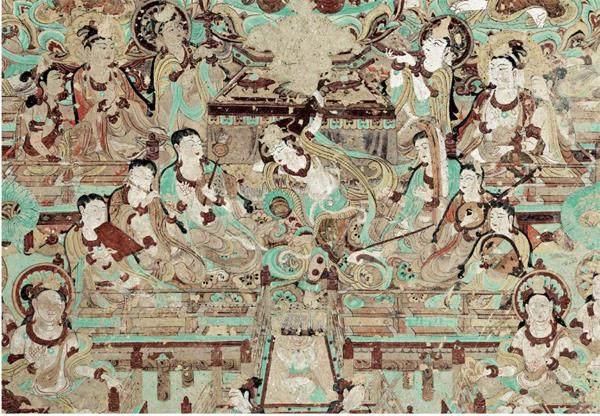

莫高窟第112窟南壁反弹琵琶,唐。画面中的反弹琵琶伎乐天赤足而舞。其双脚拇指跷起,仿佛是在晃动着与节拍相和。这种特殊的舞技可见印度舞蹈的影响。

《敦煌守护人》一书勾起我对往事的记忆,书里有我父亲、老前辈、老朋友及敦煌后辈们的故事,有每个人对敦煌情感的表述,心有所感,我难以用言语形容。在时间的滚轮里,不知不觉,我已迈入92岁高龄,回溯敦煌时光,恍如昨日!随着年龄越大,许多人的模样越来越模糊、记不清楚了,但这些事情,我却一点都忘不了。

敦煌对我们全家,甚至是上一代敦煌老人的家庭都产生了极大影响!父亲及前辈们牺牲个人与家庭才换来今天敦煌莫高窟繁荣文化的基础,那种苦与乐是一种选择,一种自我却又忘我的选择;没有是非,更多的是那个时代知识分子对国家、社会的担当与使命,是那一代人在继承古典智慧时所散发出来的敬畏与执着。今日回顾,敦煌守护人的故事里都深藏一股坚韧的力量,是对壁画上古人智慧与生活经历的探索所产生的惊叹!

1943年秋,那一年我12岁,我们举家迁往敦煌。一路走走停停,太多新奇的景色,我感到特别好玩。可是我真的没有料想到,走进莫高窟,我的家庭、我的一生竟因敦煌莫高窟有了如此翻天覆地的变化!

在巴黎的时候,我记忆很深刻,父母十分恩爱,家里总是聚集很多搞艺术的叔伯阿姨,我在这些大人的爱护下天真成长。印象中,母亲很温柔,我的衣服、鞋子、玩具都是母亲做的,父母甚至干爹、干妈们给我满满的爱意,但是到了敦煌以后,父母天天吵架。最后,我的母亲不辞而别,我和弟弟嘉陵成了没有妈的孩子。面对广袤寂寞的荒土沙漠,忽然间,我好像明白,父亲只剩下两个孩子跟敦煌莫高窟了。所以我很自觉地协助父亲工作,那时候我14岁,天天跟大人进洞窟临摹壁画,却不觉得累。画画让我快乐!因为我可以像大人一样分担我父亲的辛苦。在筹建莫高窟壁画的临摹展中,美国友人叶丽华(Reva Esser,甘肃山丹培黎学校教师)看见我的画,直夸我画得好,让我有机会去美国读书。莫高窟打下了我绘画的童子功;美国波士顿艺术博物馆附属美术学校短暂的留学,打开了我的眼界,让我知道除敦煌之外,不同世界的文明各有特色。虽然现实生活很苦,但与父亲相依为命,一起为敦煌的工作筹集,却是我懂事以后,少有的一种依赖与快乐。这些磨炼成为我后来工作、生活中的基石,即使92岁了,偶拿起画笔,我的手却一点也不抖,仍然是稳健有力!

随着书中的回忆,再一次感受父辈那一代敦煌人的辛苦与执着,但我也看到了新一代的敦煌人,他们从被动的工作中主动地爱上这看似蛮荒寂寥、却又丰盈心灵的圣地,并以守护敦煌为荣!我特别高兴,这代表父辈们辛苦培育的种子萌芽了!

敦煌如果没有莫高窟将失去光彩,父亲是以艺术家先知般的眼光,筚路蓝缕地草创敦煌艺术研究所,随后历届院长——从段文杰对敦煌艺术文脉的深耕挖掘、樊锦诗的保护巩固,到第四任院长王旭东配合国家发展“一带一路”倡议,让莫高窟从少数人关注到国际大发声,更多的人重视敦煌莫高窟的重要价值与未来发展,这是几十年来敦煌守护人的大突破。

敦煌人必须守护传统,但也需要与时俱进,这样才能将文脉传承下去,才能让一代代的中国人从古典与当代的碰撞中不断进步。王旭东院长在推广发展上让敦煌研究院踏出多年来的一大步。我很有幸也很开心可以看见这个作为,因为向世界传播敦煌文化艺术也是我父亲坚守莫高窟的重要目的。王院长现在调到北京故宫博物院担任院长,不过我相信他对敦煌的关心时时都在,这是敦煌人的特点和精神,因为不管走到哪儿都是“永远的敦煌人”。

从本书中,我发现现任敦煌研究院苏伯民院长是从理性的角度认识莫高窟的,这反而让我更放心!因为他不单纯以感性的角度解释莫高窟的文化艺术,这样更能依当下的时代条件,理智分析莫高窟在国家文旅发展背景下科学保护与艺术并进的发展,不一味地迎合文旅市场,轻易地把敦煌艺术置于商业利益追逐之中。这是敦煌守护人需要建立的宏观思想:学习后研究,研究后再求创新与发展弘扬。学习、研究、创新、发展、弘扬是敦煌人重要的课题,环环相扣。

讀完《敦煌守护人》一书,我很感动,回忆又加重许多!很感谢人民日报社甘肃分社,在董洪亮社长的带领下,不断地探索采访,写出了报告文学《敦煌守护人》。这是一份善缘!这就是敦煌莫高窟自然的魅力,它会在不知不觉中,将人们引入这美善的乐土之中。董洪亮社长与人民日报记者王锦涛、付文、银燕不远千里,通过一次次地赴敦煌采访,敦煌莫高窟的美好也在他们心里扎根,从而有了这《敦煌守护人》的果实。每一篇敦煌守护人的故事都生动朴实,没有华丽的包装矫饰,字里行间流淌着敦煌人特有的“莫高精神”。

北京清明午后的暖阳,从老旧的窗台洒入,阳光的气息里混合着一股淡淡的泥土味道。时间仿佛又回到从前,父亲笑着带着我跟嘉陵穿过一个一个洞窟,像是追随着前人的步履,为我们介绍这些洞窟文化的由来。我的老朋友们,我童年的时光记忆,再次映入眼帘……

我十分感谢人民日报社甘肃分社的同志,在快节奏生活、碎片化阅读渐成常态的当下,俯下身、沉下心,以扎实的笔力写下敦煌守护人的故事。

最后我用父亲勉励我的话与大家共勉——敦煌守护“生命不息,跋涉不止”!

(本文为人民日报出版社《敦煌守护人》序言,作者为中央工艺美术学院原院长,著名设计家、艺术家、教育家、敦煌图案研究专家,常书鸿之女)