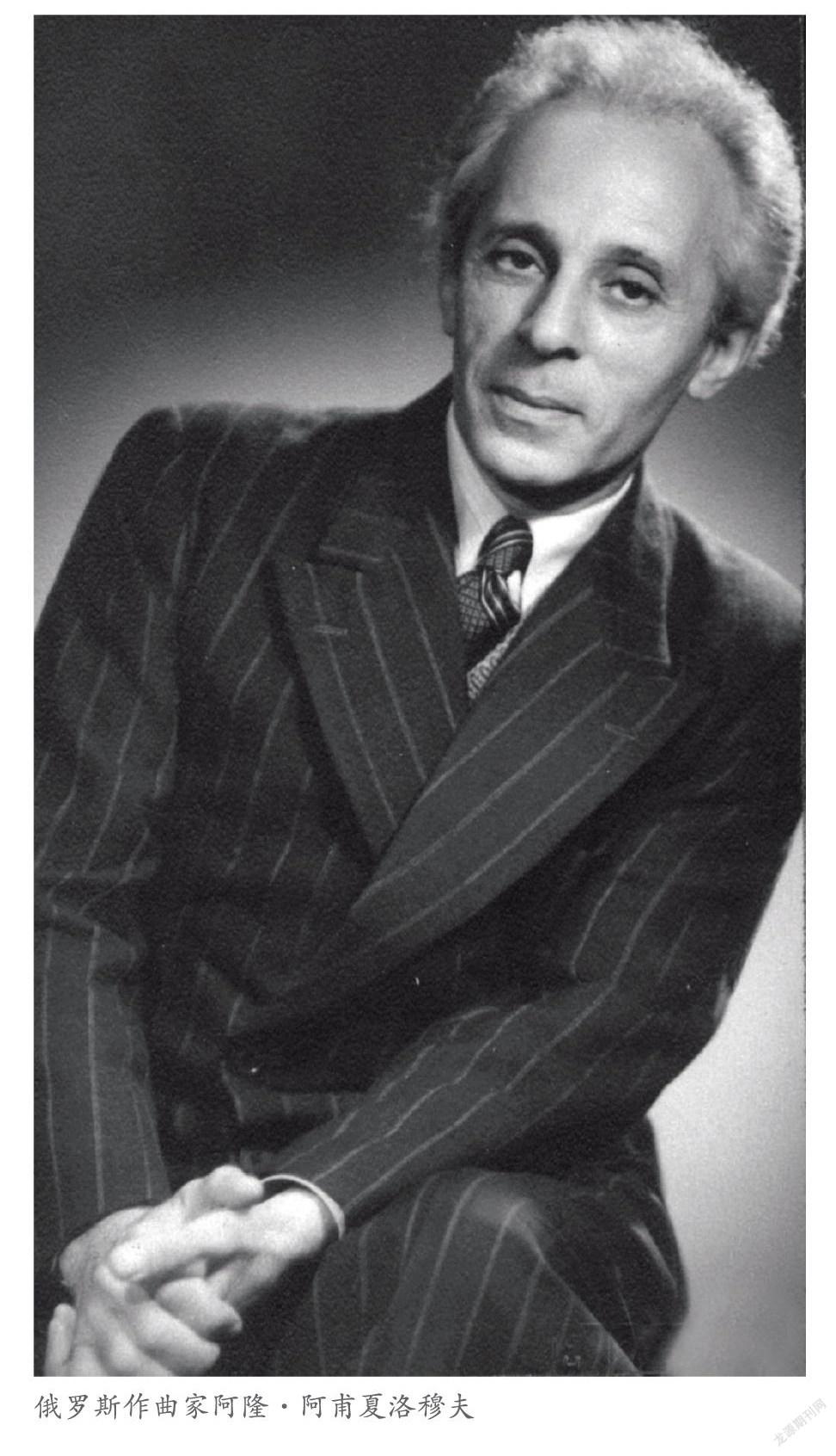

俄罗斯作曲家阿隆•阿甫夏洛穆夫和他创作的中国音乐剧《孟姜女》

2022-07-11沈承宙

沈承宙

【作者按:中国音乐家协会编印的1980年第4期《音乐通讯》(双月刊)上,发表了我在美国考察音乐剧时寄回来的第一篇文章《从do-re-mi谈起——美国音乐剧浅介》(p.48),和第二篇文章《美国音乐剧历史上的两颗巨星——罗杰斯和海默斯坦因》(p.58)。文章中提及了把英语“musical”翻译成中文“音乐剧”的情况。当时,“文革”结束不久,我完全阅读不到过去的重要的历史资料,确确实实是第一次遇到这个英语词汇的翻译问题。后来,在我的文章《把西方音乐剧引进中国的前前后后》中,我比较详细地叙述了我把这个英语词汇翻译成汉语的过程。于是,后来有人说我是第一个把“musical”译为“音乐剧”的人。

直到2017年,文硕先生告诉我,有一位俄罗斯作曲家阿隆·阿甫夏洛穆夫于1945年就创作过一部中国音乐剧《孟姜女》。这个信息太让人兴奋,中国音乐剧事业的起步很可能一下子提前了40年!

我觉得,我有责任仔细查阅历史资料,学习、了解作曲家阿隆·阿甫夏洛穆夫和音乐剧《孟姜女》,并把这段历史、这位作曲家和这部剧目的资料告诉大家。2021年3月,我终于在《姜椿芳文集》①第八卷和第九卷上,找到了十几篇相关文章,以及音乐剧《孟姜女》的分幕说明,还有当年排演这部音乐剧的中国歌舞劇社时任社长袁励康先生的回忆文章;同时找到了阿隆·阿甫夏洛穆夫和他的儿子雅各·阿甫夏洛穆夫于2008年在美国出版的一本书的目录。我仔细阅读这些繁复的资料,并从中梳理出一条线索,编写成此文。除了第一部分和我的经历有关,关于阿隆·阿甫夏洛穆夫的身世和创作,以及他的儿子雅各·阿甫夏洛穆夫的情况,都是取自历史资料。由于姜椿芳先生回忆文章的写作时间不同,对于同一件事情的回忆前后有些许出入。遇此情况,我基本上是以后面写的文章为准。因为姜椿芳先生后来经过和一些当事人的交流,特别是1980年代初与阿隆·阿甫夏洛穆夫的儿子雅各取得联系后,为了在中国举行纪念阿隆·阿甫夏洛穆夫的活动时,他们一定对一些往事做了详尽的回忆和核实,叙述得更为准确。之所以后面的文章与前面有些许不同,可以理解为后面的文章是对前面文章的更正。

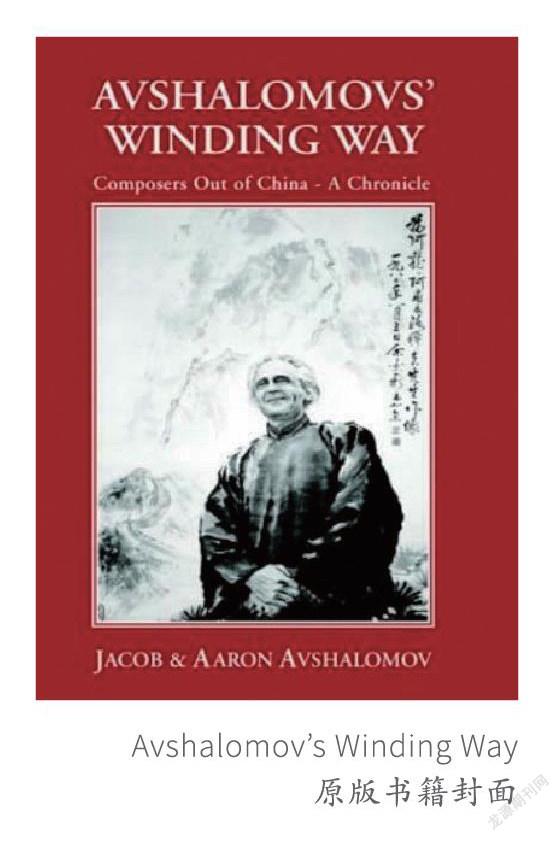

我收集到目录的那本美国出版的书,是雅各·阿甫夏洛穆夫以他和他父亲的名义,共同写作的,由美国Klibris出版社2008年10月出版,书名为Avshalomov's Winding Way,副标题为Composers Out of China~A Chronicle。从微信传来的封面,有些模糊,但是看得出应该是雅各于1980年代初访问中国时,一位中国的国画家创作的一幅阿隆·阿甫夏洛穆夫穿着中装的肖像画。这本著作有600页,从目录来看,雅各是把父亲的经历、创作、音乐活动和自己的经历、创作、音乐活动穿插起来编写的。我之所以要原著的目录,也是希望看看这本书中,有没有收入阿隆·阿甫夏洛穆夫在20世纪40年代曾经写过的一篇关于《(孟姜女〉和中国音乐剧的问题》的文章(有中文资料中曾提及过),很遗憾,这部著作的目录中没有这篇文章。但是这份目录,对于编写这篇文章还是提供了一些帮助。】

(一)

2017年4月,我应陈物华导演的邀请,到江西吉安观看吉安采茶歌舞剧院的原创采茶歌舞剧《井冈神医》。在吉安,我见到也是应邀前来观看演出的文硕先生。文硕先生热情地向我展示了他收集的首演于1945年11月25日的中国音乐剧《孟姜女》的一些资料。这些资料中,确确实实写明了“音乐剧”这个名称。我既惊讶又兴奋。这是我第一次知道早在1945年就有中国“音乐剧”了。惊讶的是这部早期的中国音乐剧竟然是一位俄罗斯作曲家创作的。兴奋和庆幸的是我在1980年第一次需要把英语musical翻译成中文时,我无法得到上述这些珍贵的历史资料,而我煞费苦心选择的中文译词也正是“音乐剧”,从而没有导致人们对这个剧种的名称在概念上产生纠结和混淆。

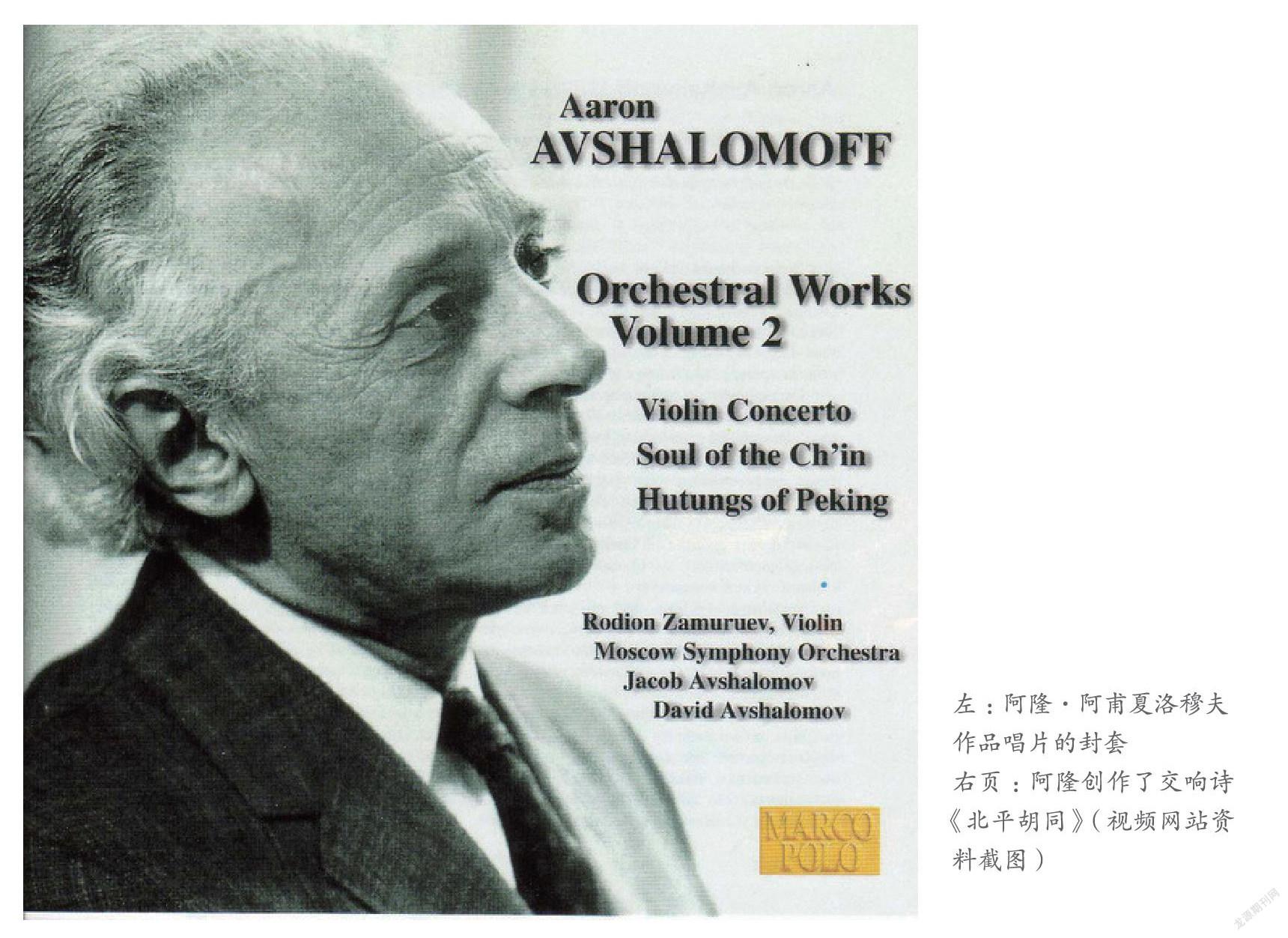

当我知道这位俄罗斯作曲家的名字一阿隆·阿甫夏洛穆夫时,我更惊讶了,我曾经参与过这位作曲家作品音乐会的组织工作呀!那是在1985年,在我的武汉歌舞剧院副院长的任期内,我协助我们的名誉院长程云先生,主持组织了在武汉举行的纪念阿隆·阿甫夏洛穆夫90周年诞辰的纪念会和音乐会。当年,北京、上海、武汉相继举行了3场纪念音乐会,都是姜椿芳先生主持和组织的,阿隆·阿甫夏洛穆夫的儿子雅各·阿甫夏洛穆夫(俄裔美籍作曲家、指挥家)应邀出席纪念会,并执棒指挥了他父亲的作品。三地的音乐会都演奏了作曲家的交响诗《北平胡同》,同时根据不同的情况演奏演唱作曲家的一些其他作品。北京的纪念音乐会由中央乐团演奏了交响诗《北平胡同》;青年钢琴家胡迎演奏了钢琴协奏曲;又由中国歌剧舞剧院管弦乐队和合唱队,以清唱的形式演唱了音乐剧《孟姜女》选场:《序曲一长城颂歌》《秦兵饮酒歌》《孟姜女的哀歌》(四季歌,由李元华演唱),《长城劳工大合唱和孟姜女丈夫之死》《尾声一激昂的悲歌》(孟姜女悲愤纵身跳长城)等。还由刘秉义演唱了阿隆为李白两首诗谱写的歌曲,孙家馨演唱了阿隆为宋词《柳堤岸》谱写的,献给梅兰芳的歌。在上海的音乐会上,除了演奏交响诗《北平胡同》外,青年歌唱演员梁燕演唱了《孟姜女》中的“过关”片段,11岁的琴童江晨演奏了《钢琴协奏曲》,青年歌唱演员严凤还演唱了《柳堤岸》,由朱曼华作词的《晴雯绝命辞》,以及为《诗经》唐诗等谱写的歌曲。

姜椿芳先生把武汉的纪念活动和音乐会委托给他的老朋友程云,程云让我协助他负责具体的组织和运作。在武汉的纪念音乐会上,武汉歌舞剧院管弦乐团演奏了交响诗《北平胡同》,由剧院的民族乐团演奏了《钟馗舞曲》和《战神舞曲》。当时,我不知道北京和上海音乐会的曲目。如果我知道的话,我一定会非常兴奋于这部1945年创作的音乐剧《孟姜女》,并要求把《孟姜女》选曲纳入武汉的音乐会。

更遗憾的是,我错过了向雅各·阿甫夏洛穆夫当面了解他的父亲创作音乐剧《孟姜女》的机会!

从江西吉安回到武汉,我得到了出版不久的《中国歌剧史》。《中国歌剧史》上卷中用较大的篇幅(p114-118)介绍了“阿甫夏洛穆夫京剧风格的音乐剧《孟姜女》”。原来1945年就有戏曲音乐剧啊!

这位俄罗斯作曲家还有一段传奇故事,他居然是第一位为我们的《义勇军进行曲》配器的作曲家。

1935年,田汉作词,聂耳作曲,为电影《风云儿女》创作了插曲《义勇军进行曲》。聂耳在创作这首歌曲的旋律乐谱之后,便远赴日本,并在日本不幸去世。当电影《风云儿女》拍摄完成,需要为音乐配器时,由贺绿汀请阿隆·阿甫夏洛穆夫完成了这首歌曲配器的任务。所以,现在成为中华人民共和国国歌的《义勇军進行曲》的第一稿配器总谱,正是俄罗斯作曲家阿隆·阿甫夏洛穆夫完成的。

(二)

姜椿芳先生和程云院长把阿隆·阿甫夏洛穆夫称为老阿甫;把雅各·阿甫夏洛穆夫称为中阿甫;因为雅各还有两个儿子,大儿子戴维斯·阿甫夏洛穆夫也是指挥家,小儿子丹尼尔·阿甫夏洛穆夫是小提琴演奏家,所以他们被称为“小阿甫”。我们在这里主要要讲的是“老阿甫”的故事。

我查阅了许多历史资料,综述如下。

阿隆·阿甫夏洛穆夫(Aaron Avshalomov,1894~1965),俄罗斯犹太裔作曲家。阿隆的祖父被充军到西伯利亚,于是这个家庭就在俄国远东乌苏里江畔的尼古拉耶夫斯克定居下来了。尼古拉耶夫斯克原属中国,是被满清政府和列强签订的不平等条约割让给俄国的。阿隆的出生地,中文名称叫庙街,曾经是一个很繁荣的中国城镇,阿隆出生的时候,那里已经割让给俄国30多年了,但是仍然有许多华人居住。城里有京剧戏班子,有戏院,常年有京剧演出,还经常从内地请名角儿去唱戏。阿隆的父亲开一个鱼行,雇了许多华人员工。阿隆从小就是由一个老实巴交的中国师傅带着的。这个中国师傅爱看京戏,所以带着他整天泡戏园子,阿隆就是听着看着京戏长大的,对中国传统艺术有了一份铭刻在心的情结。1910年,阿隆中学毕业,他的父亲让他到瑞士苏黎世去学医,可是热爱中国戏曲音乐的他,却偷偷地转学到苏黎世音乐学院学习理论作曲。大学毕业后,他选择来到了中国。当时正值“五四运动”前后,一批早期留洋的学子归来,带回来许多西方的知识。当时的中国音乐界,特别是学堂里的音乐教师,许多是接受西方音乐教育的,他们用的是现成的带回来的西方音乐教材,甚至用完整的西方歌曲旋律,填上中文歌词,教给中国孩子。他们中的有些人认为中国的传统音乐古旧落后了。阿隆很不同意这种观点。他深入到河北、内蒙古、山东等地的老百姓中,去收集民间音乐,并记录下来。他的抱负是,以这些生动的民间音乐为素材,运用现代作曲技法,创作新的中国民族音乐。这个在今天看来很容易被人认同的观点,在当时却是另类的。即使曲高和寡,他也坚定不移,从此,他的所有音乐作品,全部是以中国故事为素材、用中国民族艺术元素而创作的。

1924年,阿隆亲自指挥乐队在北京首演了他的第一部作品——歌剧《观音》当时,在中国,用京剧艺术元素创作演出歌剧,知音难寻,观众很少,经费负担很重。阿隆聘请了一批京剧演员,自掏腰包,每月每人付给二三十光洋的工资,还要付排练场、剧场的租金,他给演员们每演出一场的报酬是其一个月的工资,承受着极大的经济压力。他想,如果把自己的作品带到美国去排练演出,美国人喜欢新奇,也许能挣到钱;如果能挣到钱,再回到中国来实现自己的理想。于是他远渡重洋,到了美国。但是现实与他的想象有很大的距离。他遇到了没有想到的困难,要外国演员用中国京剧的表演方式演戏,谈何容易?甚至连中国传统样式的戏剧服装都无法找到。虽然1925年歌剧《观音》在美国波特兰演出了,但是并没有达到阿隆的初衷。不过,他的美国之行还是有所收获,不但取得了美国国籍(他原来是无国籍人士,还把一位美国妻子带回了中国。这位美国妻子,后来为他在青岛生了一个儿子,就是雅各·阿甫夏洛穆夫。妻子对丈夫的事业很不理解,说“外国人都在中国赚了钱,只有你不行,赚钱的生意不做,搞什么音乐”。最后,两人闹翻离婚,妻子带着儿子雅各回了美国。

1932年,阿隆只身来到上海。当时正是上海新兴音乐运动兴起的时候,阿隆进入了百代唱片公司,通过同事任光,认识了贺绿汀、冼星海、吕骥等中国音乐家。由于他在音乐方面的才能,他逐渐在上海外侨圈子中也有了一定的影响。他被聘为公共租界工部局图书馆馆长,有了一份固定且比较丰厚的薪资收入。为排练演出他创作的中国民族音乐戏剧,他用自己的部分收入,加上募集来的款项,聘用并在生活上供养了一位具有音乐素养、能听懂英语的中国年轻女子,请京剧教师教她练功和京剧表演。经过一段时间的训练,那位女子在京剧表演上确实有明显进步,阿隆很高兴。可是,不久之后,那位女子突然不辞而别,从此不见音信,让阿隆十分痛心。那时,他在上海认识了梅兰芳先生。梅先生对他的中国民族音乐戏剧的追求很理解,也很感兴趣,并且也想在自己的京剧表演中做一些改革,所以梅先生在上海的每一场演出,都会送给阿隆一张包相戏票。阿隆一边看戏,一边为梅先生的唱腔记谱,然后和梅先生讨论改进的设想,比如建议试用现代乐器伴奏。但是当时京剧界的守旧势力很强劲,阿隆的建议没有能够实施。阿隆虽然很感失落,但更坚定了他对中国民族音乐戏剧的改革要从头做起、从培养新生力量做起的决心。

1933年2月7日,上海工部局管弦乐队(上海交响乐团前身)演奏了阿隆创作的交响诗《北平胡同》。同年5月21日,他的舞剧《琴心波光》在上海演出。1935年3月13日,他的另一部舞剧《古刹惊梦》上演。这两部舞剧的舞蹈语汇都是以京剧舞蹈为基础的。和阿隆志同道合的知音、中国音乐家沈知白先生,为阿隆创作这两部舞剧提供了许多帮助。这些作品的音乐中都运用了京剧音乐元素。

在这个时期还上演了他的多部中国题材中国音乐元素的音乐作品。

舞剧《琴心波光》在上海演出后,著名艺术评论家傅雷先生曾撰文给予高度评价。傅雷说,这部舞剧的演出“对我国音乐和戏剧的未来具有神奇的重要意义”。他认为,这工作应该是由我们中国人自己来做的,很惭愧,“出乎我的意料,这一成就却是一位外国作曲家做出来的”。

舞剧《古刹惊梦》在上海首演时,欧阳予倩、陈德义、吕骥、任光、安娥、贺绿汀、吴体正、林志音、聂耳等文化界人士都观看了。聂耳还写过一篇评论文章,他写到:“音乐的伴奏、布景、服装、演技,可以说完全是根据着京戏的技巧以较新的形式编制而成的……当我看完了第三幕时,我想,改良国剧从这条路上跑去,也许是对的吧!的确,许多京剧里的舞姿、武行,要是给它音乐节奏化,着实可以发现一些中国音乐与舞蹈的新的姿态。这次阿氏所做全剧的伴奏,可以看出他是用过一番苦功的,许多动作都有着节奏的美……”

作为作曲家的聂耳,对阿隆为中国民族音乐创新的孜孜追求,一定是有深切感受的。1930年代,阿隆为民族器乐演奏家卫仲乐创作了一首二胡独奏曲《贵妃之歌》,由工部局管弦乐队伴奏,在兰心大戏院演出。这是中国民族乐器第一次和管弦乐队合作,轰动上海。1935年,洗星海从法国学成回来,阿隆就曾对洗星海说:“你必须到农村去,学习民间乐曲,写出中国气派的作品,而不是写西方的东西。”此后,1936年1月9日,上演了他的《钢琴协奏曲》;1938年1月16日,上演了他的《小提琴协奏曲》;1940年3月17日,上演了他的《第一交响乐》;1942年4月18日,上演了他的舞蹈《佛与五行星》。

(三)

1939年春天,阿隆认识了姜椿芳。姜椿芳是上海地下党组织领导下的文艺戏剧方面的工作者。阿隆把姜椿芳带到自己家里,并为姜椿芳介绍认识了他的中国音乐知己沈知白先生。姜椿芳看到阿隆的家里,墙上挂着中国字画,还挂着一件京剧蟒袍,桌上放着笙箫鼓笛和九音锣等中国乐器,对這位热爱中国艺术的外国作曲家心生敬意。沈知白是一位研究中国民族音乐的学者。他们三人,一边用“万寿无疆”的瓷盖碗喝着中国茶,一边畅谈中国民族音乐的发展前景,不亦乐乎。

姜椿芳向党组织汇报了阿隆和沈知白的情况,党组织决定将阿隆和沈知白创作中国舞剧的设想列入地下党的工作计划,并提供力所能及的帮助。

1941年春,一位美籍犹太人出资,阿隆带着几十名京剧演员复排舞剧《古刹惊梦》。这是一部三幕舞剧,由沈知白任顾问,由长期在上海研究中国文学艺术的美国女作家华尼亚克根据中国民间故事编剧(阿隆早在1935年该剧就完成了这部舞剧音乐创作,并在上海首演)。梅兰芳很关心这部戏的排练,曾亲自到排练场指导。1943年该剧又在上海演出,梅兰芳不仅来看了演出,还为节目册题了字。这部舞剧曾用剧名《慧莲的梦》《香烟缭绕》《香缘梦》《茑萝梦》等,讲述了一个千手观音促使少年淑女恋爱成功的故事。女主角慧莲由京剧演员张美玲扮演。剧中运用了京剧武打的场面(少年和恶势力的打斗),以及长袖舞、盘子舞、扇子舞等中国民族舞蹈,音乐中还运用了京剧锣鼓点子。要京剧演员不开口只跳舞,演“哑巴戏”,还要和管弦乐队演奏合上节拍,是排练中的一个十分困难的环节。舞剧经过半年排练(每天排练半天)才成功首演,在上海大光明电影院连演四场盛况空前。《古刹惊梦》被认为是中国第一部舞剧。本来已经联系好赴美演出,但是1941年12月8日太平洋战争爆发,赴美演出的计划不得不中止。

太平洋战争爆发后,日军进入上海租界,租界的“孤岛”时期结束。租界工部局遭到解散,作为工部局图书馆馆长的阿隆也失业了。阿隆在生活上进入一个困难的时期。地下党组织依然在积极活动,姜椿芳代表组织在生活上给予阿隆帮助。1943年,在四方集资下重排舞剧《古刹惊梦》,在大光明电影院演出两场。这次由吴小兰扮演慧莲。

阿隆在和姜椿芳的交往中,听说了新四军在根据地创办学校,出版报纸刊物,建立文工团,十分向往,他说:“我读过斯诺写的《西行漫记》,我虽不能像他那样去陕北,可是洗星海和吕骥可以去陕北,我为什么不能去苏北呢?”姜椿芳通过地下电台把阿隆的要求向盐城军部汇报了。几天后军部回复说,欢迎阿隆来苏北,我们也有条件可以做歌剧舞剧的实验,但是现在正是日军扫荡的时期,管弦乐队的那些大家伙不便随时移动,请阿隆考虑晚些时候来。上海地下党领导和姜椿芳依然一如既往地给阿隆提供帮助,让他更好地从事中国民族音乐戏剧的创新工作。

(四)

阿隆在1938年到1939年间创作过一部音乐剧《孟姜女》(即《万里长城》)。1943年曾经由阿隆亲自指挥管弦乐队,在工部局礼堂演奏过一次,演出时间达两小时二十分钟,一些上海文艺界人士聆听了这场音乐会,演出效果很好。话剧导演黄佐临大加赞赏,说:“这部音乐作品要什么有什么,戏剧性很强。”

在地下党组织的支持下,决定把《孟姜女》排练出来。姜椿芳开展了积极的组织工作。他找到他的哈尔滨同乡和同学,在1920年代他在哈尔滨做地下工作时就为党做过不少工作的袁励康。当时袁励康在上海开了一个煤行,拿出一笔钱来,再由地下党拿出一部分经费,组织成立了中国歌舞剧社,由袁励康任社长,江闻道(地下党员)任副社长,剧社招收了一批京剧演员和票友,1943年底,在上海吕班路山东同乡会礼堂,开始排练阿隆的音乐剧《孟姜女》。姜椿芳为了不暴露身份,化名贺一青,作为编剧参加工作。剧中唱词先由姚克创作,后由姜椿芳修改。沈知白先生也提供许多帮助。

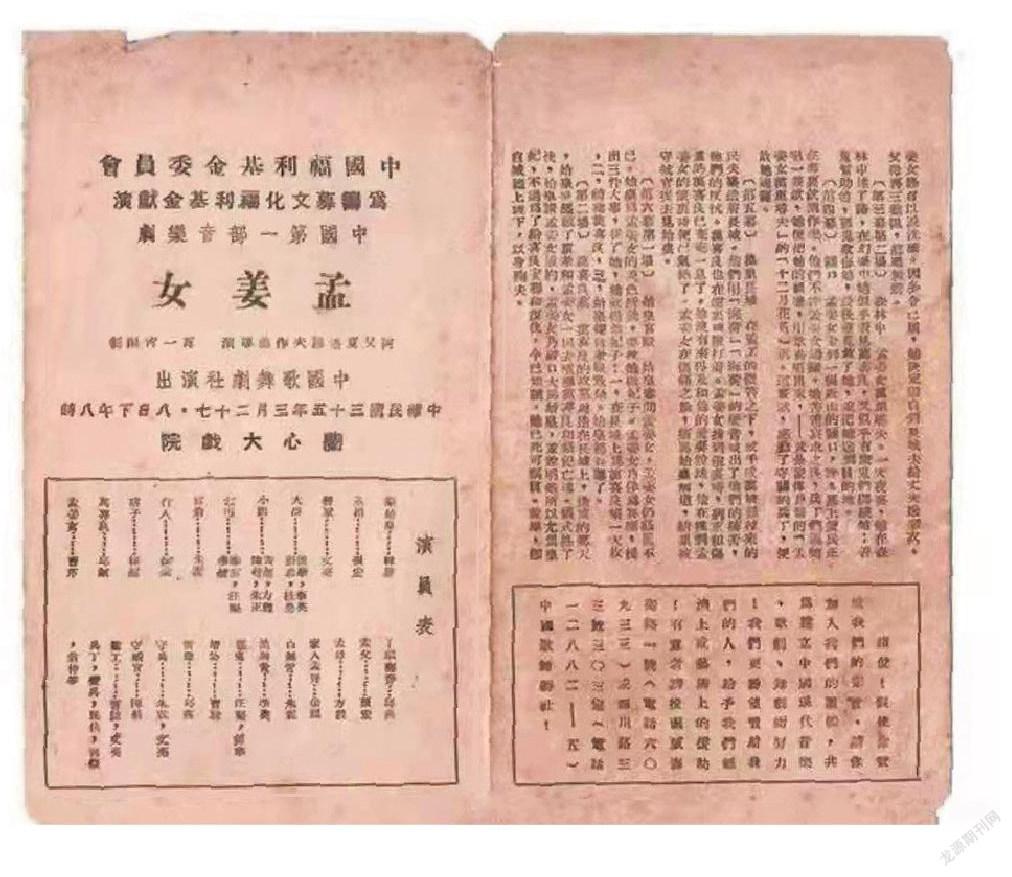

孟姜女的扮演者是京剧演员曹芹,万喜良的扮演者是邱玉成,秦始皇的扮演者是程少余。全剧对白很少,有不少合唱,虽然舞蹈成分很重,但是阿隆把它称作“音乐剧”。剧中寻夫那场戏,孟姜女在森林中露宿,产生幻觉和妖魔鬼怪搏斗的场景、秦始皇祭祖的场面以及苦工修筑长城的场面,都运用京剧舞蹈表演。排练持续了将近两年,一直由阿隆亲自演奏钢琴为演员们伴奏。1945年11月25日,《孟姜女》才在上海兰心大戏院首演,阿隆兼作曲、导演、指挥于一身,演出非常成功。演出后,姜椿芳写过《从改良平剧谈起》《(孟姜女〉本事》等未署名文章,发表在11月25日时代日报(第99号)上。《从改良平剧谈起》一文的“编者注”中写道:“中国第一部音乐剧《孟姜女》在兰心大戏院公演,这是我国剧坛的一件大事。它的演出,是建立中国音乐剧的一个重要尝试,引起文化界的极大注意。为此,时代日报刊此文章予以介绍。”

《孟姜女》从11月25日至12月2日连续演出11场,在上海文化界和进步人士中产生巨大反响,他们联合写了一篇文章推荐《孟姜女》,发表在1945年11月25日的上海《大公报》上。

同时,国民党特务也找上门来了,他们拿着国防部长何应钦的指令,一口咬定戏中孟姜女骂秦始皇的那些唱词是影射“反独裁”的,让剧社交出后台的共产党人,并一直纠缠不休,干扰剧社,不得安宁。迫不得已,剧社社长袁励康于1946年初,到上海南苏州路175号中国福利基金会办事处去求见宋庆龄先生,请宋庆龄先生支持剧社和《孟姜女》的演出。宋庆龄先生的秘书廖梦醒女士让袁励康留下地址电话。后来廖梦醒女士通知袁励康,宋庆龄先生要亲自主持《孟姜女》的演出,把所得票款用来救济捐给贫困的文艺界人士。1946年3月2日,宋庆龄先生写了一封亲笔签名的英文信给袁励康,信中告诉袁励康,她将于3月27日、28日亲自主持两场《孟姜女》的演出。宋庆龄先生的支持,极大地鼓舞了剧社全体同仁。

剧社立即召集演员,恢复排练,准备演出。宋庆龄先生还亲临排练场,看望剧社人员。

演出前,3月23日,中国歌舞剧社假南京西路康乐酒家举行文化界新闻界招待会,出席的有夏衍、葛一虹、宋之的、于伶、叶以群、赵丹、吴祖光、丁聪、周信芳、吴仞之、毛羽、顾仲彝,以及各報记者。中国歌舞剧社袁励康、江闻道、贺一青(姜椿芳)主持招待会。周信芳先生首先发言,他赞赏地说:“京剧还从来没有过这样大的场面,从来没有过这样感人的效果。”“《孟姜女》第五幕是全剧最成功的最伟大最紧张的一幕,能使十六个民夫的动作、声音和音乐融合一片,这在中国舞台上真是艰巨的工作。全场音乐、身段、姿势、协奏合唱处处联系,这是七个月无数心血方合成这个统一整齐的伟大场面。”他也提出一些有益的意见。顾仲彝、吴仞之、丁聪、吴祖光等也发了言。

宋庆龄先生亲自主持和观看了3月27日、28日在兰心大戏院的两场演出,许多外国使节、各界要人也来观看,成为轰动全上海的盛事。宋庆龄先生还为每一位演出人员颁发一枚《孟姜女》演出纪念章,一本《万里长城》英文画册,封面上都有宋庆龄先生的签名。她还十分细心地在两份演出说明书封面上写上“给袁励康先生”,并签上名,给袁励康留作纪念。

宋庆龄先生亲自主持两场演出后,国民党特务的威胁、寻衅也随之销声匿迹。但是由于这两场演出也邀请了孔祥熙、黄仁霖以及驻中国的美军指挥官魏德迈和一些美军高级将领观看,致使《孟姜女》这个戏出现了另一个意想不到的走向。

魏德迈提出这部戏可以到美国去演出,孔祥熙也答应出钱,并且让励志社的黄仁霖来主管这件事。孔祥熙和黄仁霖都是国民党的要人,他们当然要中国歌舞剧社和《孟姜女》按照国民党的思路进行改造。黄仁霖在和中国歌舞剧社谈判时提出,剧社必须改名为“中华歌舞剧团”。姜椿芳参加了这次谈判,坚决不同意更改剧社名称。谈判后,剧社召开全体大会,大家一致表示,不愿意按国民党的做法,给的工资再高也不去美国。当然,阿隆是很想去美国的,他找姜椿芳商量。姜椿芳告诉他:“你去不去,你自己决定;至于我们,是不能去的。”

于是《孟姜女》改旗易帜,孔祥熙和黄仁霖打出了“中华歌舞剧团”的牌子,高薪招聘演员,重金租用跑狗场(现上海文化广场原址)排练。在黄仁霖的指使下,原剧中秦始皇独裁暴政的内容全部被删除了。修改版1946年在上海南京大戏院(现在的上海音乐厅)演出。后来这个戏还到南京演出,蒋介石、宋美龄等国民党要员都出席观看。

这里可以插入阿隆在这个时期的两个小故事:其一,1946年夏,阿隆邀请郭沫若、田汉、夏衍、周信芳等五十余位文化界人士,把他根据郭沫若的长诗《凤凰涅槃》创作的歌剧,用钢琴试奏了全剧音乐。同时,还请京剧演员李慧芳试唱了他正在创作的歌剧《杨贵妃暮景》中的选段。阿隆的创作受到上海文化界的高度赞扬。

其二,抗战胜利以后,1930年代就认识阿隆的欧阳予倩,和他的妻子一歌唱家李丽莲从延安来到上海,演出《兄妹开荒》等延安的秧歌剧和戏剧,开展抗战后的新音乐活动。其间,他们和阿隆、姜椿芳有一次畅谈艺术的愉快聚会。李丽莲说,她在陕北采风,收集到许多民间歌曲,有一个重要的发现,原来陕北的一些民歌是有半音的,打破了原来说的中国民歌没有半音的定论。李丽莲还说,陕北民歌也不全是五声音阶的,也有民歌是七声音阶的,她也收集到了。李丽莲唱起了这些民歌,阿隆兴奋得击节赞赏。欧阳予倩和李丽莲知道阿隆一直在收集中国民间音乐,就把他们在陕北采风记录的乐谱赠送给阿隆,阿隆如获至宝,高兴极了。

随着解放军在辽沈战役、平津战役、淮海战役的节节胜利,解放大军渡江南下,形势对国民党越来越不利。孔祥熙见形势不妙,甩手不管剧团的事了。这时阿隆和剧团随着孙科迁都,一起到了广州。当时有一个资本家出资接收了剧团,并让阿隆于1948年底到美国去联系演出事宜。不久,全国解放,资本家撂下剧团也不管了,剧团解散,演员回到上海,而阿隆却流落在美国再也没能回来。

1950年,姜椿芳到北京工作。当时欧阳予倩和金紫光正在筹建北京人民艺术剧院。当时的筹建方案是,建立一个包括话剧、歌剧、舞剧等专业的艺术团体,还要有一个管弦乐队和合唱队。他们在和姜椿芳讨论筹建方案的时候,觉得那时既懂得中国音乐、又能创作交响乐的人才太少,提出想请阿隆回来。于是由姜椿芳写了一封俄语信,请沈知白再写一封英语信,同时寄给阿隆。不久,阿隆回信了,说经过多时努力,好不容易争取到在好莱坞由帕格尼尼指挥演出一场他的作品音乐会,他表示,音乐会一结束,他就会到中国来。可是紧接着爆发了朝鲜战争,阿隆又回不来了,而且和他的联系也就此中断。

(五)

30年后的1980年,旅美歌唱家斯义桂回国讲学,姜椿芳向他打听阿隆·阿甫夏洛穆夫的消息,才知道阿隆已于1965年在纽约去世。1960年代初,阿隆在纽约贫病交加,但是他依然坚持创作中国题材中国风格的音乐作品,完成了他的第二、第三交响乐,临终前完成了他1940年代在上海开始创作的歌剧《杨贵妃暮景》。阿隆·阿甫夏洛穆夫一生苦斗,为中国的民族音乐戏剧做出贡献,在创作音乐剧《孟姜女》之后,他还计划创作王昭君、西施……可惜这些计划都没能完成。他的一生,是中国人民应该记住和纪念的。

1981年,上海锦江饭店女企业家董竹君去美国探亲,去看她的女儿夏国琼。姜椿芳委托她打听阿隆的儿子雅各的情况,巧的是夏国琼认识雅各,于是失联了几十年的关系终于又接上了。1982年,雅各应邀到中国访问,带来了阿隆音乐作品的唱片和乐谱。在上海访问的时候,上海文艺界为欢迎雅各举行了一个隆重而温馨的茶话会,给雅各留下了深刻的印象。雅各说:“我把父亲用中国民族民间音乐旋律创作的中国题材的作品,送还到它的诞生地来,送给父亲毕生为之创作的中国人民。”就是这次访华,商议确定在1984年阿隆90岁诞辰时,举行纪念音乐会。后来因为雅各在时间安排上的问题,纪念活动推迟到1985年5月在北京、上海和武汉举行。

雅各·阿甫夏洛穆夫也是一位音乐家,他也创作了许多音乐作品,并受父亲的影响,创作过中国抗战题材的交响诗《收复潼关。2008年,雅各·阿甫夏洛穆夫在美国出版了一本以父亲的一生和自己的音乐生活为内容的著作《阿甫夏洛穆夫——曲折的道路。这本书的序,正是从1982年在上海举行的茶话会写起的。