为歌剧再次逾山越海

2022-07-11司马勤(KenSmith)

司马勤(Ken Smith)

让我们先记录在案吧,我是带着正确的民粹主义精神去看歌剧的。真的,那天晚上晚些时候发生的一切都不是我的错。

早在2月份,我在伦敦参加了一个生日聚会。这不仅仅是一个常规的生日派对,而且是为了庆祝我的朋友特蕾莎的父亲奥拉齐奥(Orazio)的百岁生日。我错过了去年他99岁生日的庆祝活动(原因显而易见),因而决定今年前去赴约一特别是在特蕾莎发布了一张父女俩没有佩戴口罩观看皇家歌剧院最近制作的《纳布科》的照片之后。这是一张可爱的照片:一位自豪的托斯卡纳族长和他迷人的女儿,在庆祝这一全国性休闲活动的回归。如果这位百岁老人都能外出,那么我应该也可以。

但至于歌剧方面,《纳布科》己经下档,科文特花园最近正忙于英国皇家芭蕾舞团的演出,这意味着我不得不前往圣马丁巷,那里的英国国家歌剧院正在上演莱奥什·雅纳切克的《狡猾的小狐狸》。

有趣的是,在百岁生日庆典上,我找到机会与热爱歌剧的朋友栩然进行了深入交谈,因为栩然工作的银行最近将她从香港调职至伦敦。

我不确定是谁先提到了英国国家歌剧院(English National Opera,简称ENO),但栩然显然很兴奋。她提醒我,毕竟《狡猾的小狐狸》是“我们的歌剧”一她第一次来纽约时,我带她去看的第一场演出正是这部。她委婉地没有提及那是一部学生制作。当时,她很怀疑一“我们为什么要去音乐学院?”她问道。“因为,这会是你看到明日之星的地方。”我回答。

但现在栩然已经融入金融界,她的薪水也相当可观。当我建议她在楼座买最便宜的座位时,她又一次犹豫了。看着手机上的座位图,她说:“上次我在科文特花园坐这样的座位看戏时,我一直在想,我应该待在家里看高清视频。”

我告诉她,首先,伦敦大剧院(London Coliseum)比皇家歌剧院规模小得多,楼座并没有那么高。第二,英国国家歌剧院是建立在“为劳动大众的歌剧”的原则上的,如果我们不坐在便宜的座位上,我们还能获得真正的英国国家歌剧院的体验吗?

虽然栩然犹豫再三,她还是点击了“支付”按钮。她大概以为我故意避开了预订那些昂贵票价的演出票,是因为我担心她因为加班而不能准时出席。坦率地说,这是有道理的。但在疫情的这个阶段,我也非常认真地想在剧院里鸟瞰整个剧院与观众。

那天晚上,我坐在自己的位置上,确实感受到了“保持社交距离”。我的这排座位没有其他人,前面和后面的一排也没有任何人一就这一点而言,包括了栩然。我检查了我的短信,发现她已经偷偷溜出办公室,及时赶到了剧院一虽然没有按照她原定的位置入座。

突然,一条新消息弹了出来。“作为一个普通‘劳动大众’,感觉如何?”

“自由自在。”我回复道。

然而,这一策略得到了回报。当天的演出在戏剧性处理方面出现了一些问题,尤其是许多歌手的声音无法超越管弦乐队之上。但是,歌剧院的管弦乐队太棒了!《狡猾的小狐狸》的幕间曲是整部作品中至关重要的部分,不光说明了剧情的背景,还传达了时间的流逝。这些年来,我现场观看过英国国家歌剧院好几次,但管弦乐队从来没有这么好听过。抛开演员阵容不谈,当晚真正的明星是指挥家马丁·布拉宾斯(Martyn Brabbins)。在将近一个小时的时间里,这台《狡猾的小狐狸》与其说是一部歌剧,不如说是一部偶尔夹杂着突兀歌声的交响乐杰作。

在中场休息时,我找到了栩然,我们正要交換观剧心得时,一位友好的男士走近了我们。“嗨,我是斯图尔特,”他说,“你们有多少人?”他看了我们一会儿,然后补充道:“如果你愿意跟我一起走,我们在楼下的池座里还有一些空座位。”

原来这位斯图尔特正是英国国家歌剧院的首席执行官斯图尔特·墨菲(Stuart Murphy)。事实上,他正在进行魅力攻势,致力于将那些表现出极大热情的歌剧观众转移到更好的座位上。包括我们在内的十几个人,跟着这位“导游”走到池座。他很快把我们介绍给了制作导演杰米·曼顿(Jamie Manton),然后把我们领进了那一排空荡荡的黄金座位。栩然笑眯眯地看着我:“再怎么努力,你也做不了普通‘劳动大众’。”

让我再次声明,这完全是个意外。但上下半场的观剧体验差别显而易见。由于位置较低,视线更好,乐队就好像是后退了一排,演员们更是向前迈出了重要的一步。莎莉·马修(Sally Matthew)饰演的聪明的小雌狐和普梅扎·马西基扎(Pumeza Matshikiza)饰演的雄狐在声音对比上非常匹配。莱斯特·林奇(Lester Lych)饰演的猎场看守人是一个特别强大的存在。

这家大约60年前首次推出《狡猾的小狐狸》的歌剧院,当年几乎是一手操办了雅纳切克亮相世界舞台的壮举,这一点突然变得非常清楚。更重要的是,尽管最近历史动荡,高层人员大换血。但事实证明,英国国家歌剧院还是一个善于面对观众的机构,以及具备了识别度和指导性的从上至下的客户公共服务意识。

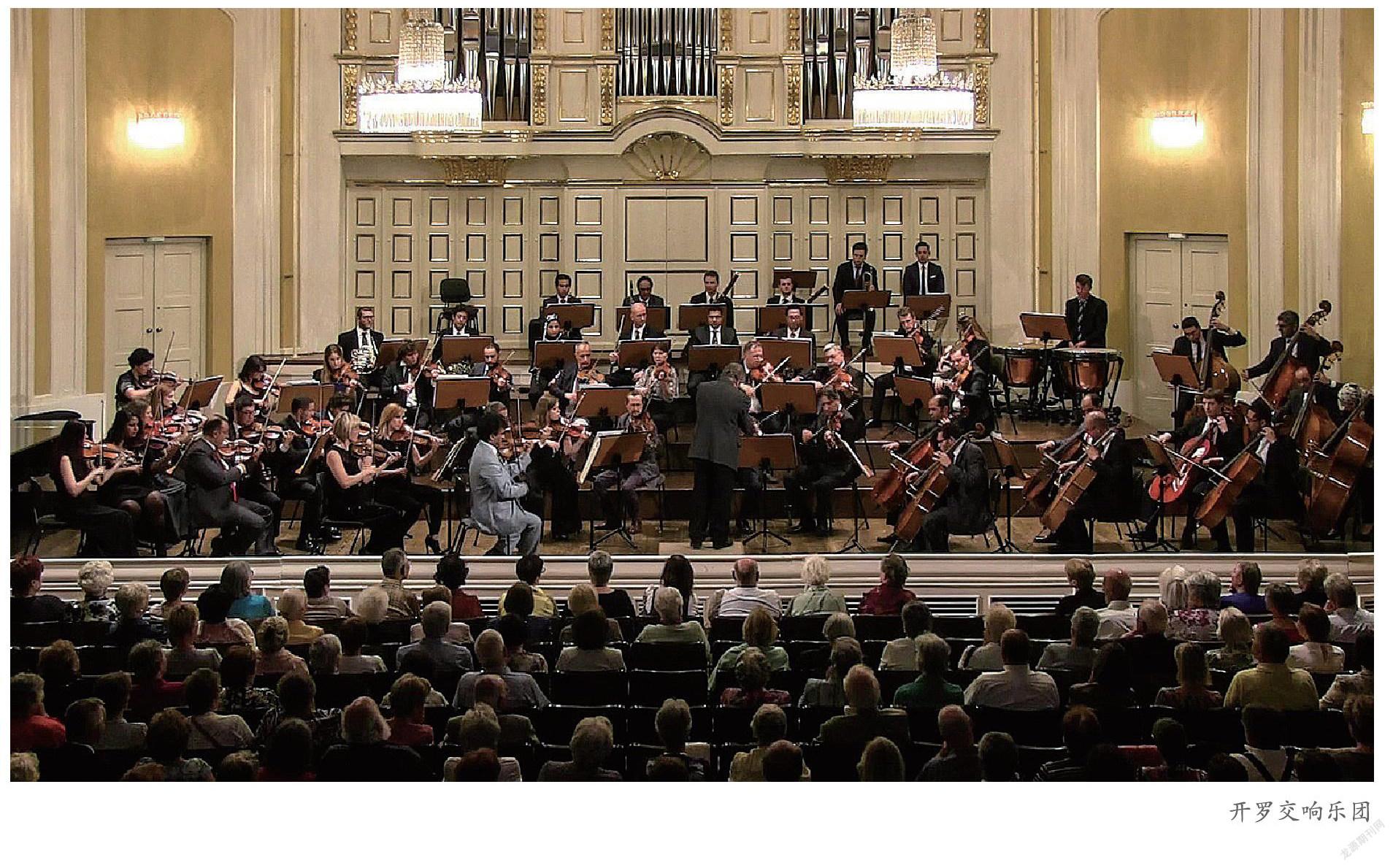

一周之前,我人在开罗,面对着可以归类为另类现实的状况。在伦敦大剧院场内,尽管观众们衣着随便,但你必须戴上口罩;虽然开罗歌剧院标明观众必须佩戴口罩,巡场的工作人员却没有认真执行这一规定,除了另一点:男士们必须系好领带。

我已经忘记上一次正经八百系着领带看音乐演出是什么时候了。过去的两年里,我连比较正式的裤子都很少穿。可是,开罗歌剧院对于这种礼节相当严格一任何男士在进场时若颈部没有遮掩,工作人员就会请他到旁边的办公室挑选一条备用领带。

但是开罗歌剧院的管理层还是懂得弹性处理这一规定的:男士着装守则的条款比较宽松,领带的定义也很广泛。在剧院门口面对突如其来困境的我,把黑色布料质地的口罩从脸上拉下,刚好遮住了颈部。口罩摇身一变,成为法式领巾。

我终于有机会走进开罗歌剧院了。自从《阿依达》首演后,我就渴望可以到访这个地方。不,不是“那场”首演,也不是“那栋”歌剧院—赫第迪亚歌剧院于1871年呈献威尔第《阿依达》世界首演,不幸在一百年后遇上大火,化为灰烬。我挂念的是已故编舞家阿卜杜·莫尼姆·卡梅尔(Abdel-Moneim Kamel)所执导的,于2008年在北京国家大剧院搬演的联合制作版《阿依达》—那正是开罗歌剧院成立20周年庆典作品,也是国家大剧院开幕演出季的重头戏。当年的独唱演员我已记不清楚了,他们没有给我留下深刻的印象。但是指挥纳迪尔·阿巴西(Nadir Abbassi)以及来自埃及的舞蹈团、合唱团与乐团却令人眼前一亮——应该这样说,他们彰显了一个有规模的歌剧院应该具有的人力资源。(国家大剧院也同样欣赏他们吧:开幕后的两年之内,国家大剧院就成立了自己的管弦乐团与合唱团。)

问题是,要在开罗歌剧院看歌剧演出的话,你的行程安排要有战略性的选择配搭。西方歌剧只是整个演出季中一小部分,开罗歌剧院的整体节目既有阿拉伯风格也有西方的各种音乐风格,涵盖的范围很大。我在开罗唯一个有空档的晚上刚好是开罗交响乐团专场,演出曲目有点特别:是全巴西风格的曲目。

我一早预料到聆听这场音乐会所蕴藏的风险,但我在网上搜索了一会,发现乐团的首席指挥艾哈迈德·萨迪(Ahmed El Saedi)曾获巴西政府颁发的维拉·罗伯斯百周年勋章(Vila-Lobos Centennial Medal)。到底能有多糟糕?我们拭目以待。

事实上,预料中的“灾难”还是等了一会儿。音乐会的曲目中包括不少安东尼奥·卡洛斯·戈梅斯(Antonio Carlos Gomes)的作品。他的歌剧在盲听时很容易误以为是出自威尔第的手笔(因为唱词用意大利语)。一旦曲目进入了20世纪,问题就随之而来了,比如说维拉·罗伯斯与弗朗西斯科保罗·米尼奥内(Francisco Mignone)那些深受民族音乐影响的作品。很明显,虽然指挥对巴西风格驾轻就熟,乐队的众人却未必都有同样的认识。演出进行中,指挥大师甚至对着乐手发出一声低沉的吼声,停下了音乐,然后重新起步我上一次遇到这样的情况,应该还是在1990年代,库尔特·马苏尔(Kut Masur)领导纽约爱乐乐团的初期。

听罢他们演绎的戈梅斯两部歌剧的序曲《瓜拉尼》(Guarany)与《救世主罗莎》(Salvator RoSa),我突然有种冲动,想听听乐团演出纯正的威尔第音乐。我仔细研究了乐团演出季,发现在5月28日他们将会上演音乐会版《茶花女》,可惜当天我已经安排了评论另一场演出。

更让我感兴趣的是乐团的“埃及音画”(Egyptin Music)音乐会系列,除了曼其内利(Mancinelli)的埃及妖后序曲,还有亨德尔歌剧《凯撒大帝在埃及》(Julius Caesar in Egypt)选段,以及俄国作曲家阿连斯基(Arensky)的芭蕾舞曲《埃及之夜》(Egyptian Nights)。乐团也将演奏莫扎特为剧作(埃及国王塔莫斯)Thamos,,King of Egypt)的配乐(基本上算是《魔笛》的初稿),这一段配乐鲜少有演出机会。纪念莫扎特逝世200周年的那年(1991年),我在萨尔茨堡参加合唱团演出过这部作品,自此以后都没有遇上《塔莫斯》了。

这样的曲目编排的确鼓励观众思辨——甚至有点颠覆性。不要再费劲批评那些以欧洲观点编织的东方异国情调,或那些已经过时的刻板印象;转过头来拥抱这些曲目吧。我當晚得出的结论是,开罗交响乐团具有实力,而“埃及音画”系列不需要任何巴西打击乐。