原创歌剧”与“民族歌剧

2022-07-11孙兆润

《音乐研究》2021年第5期,在王次炤教授主持并整理的文章《关于“民族歌剧”和“原创歌曲”的讨论》一文中,各位业内专家在“中国歌剧重大问题研究”的宏观学术背景下,针对“民族歌剧”和“原创歌剧”的概念问题各抒己见,热烈讨论。

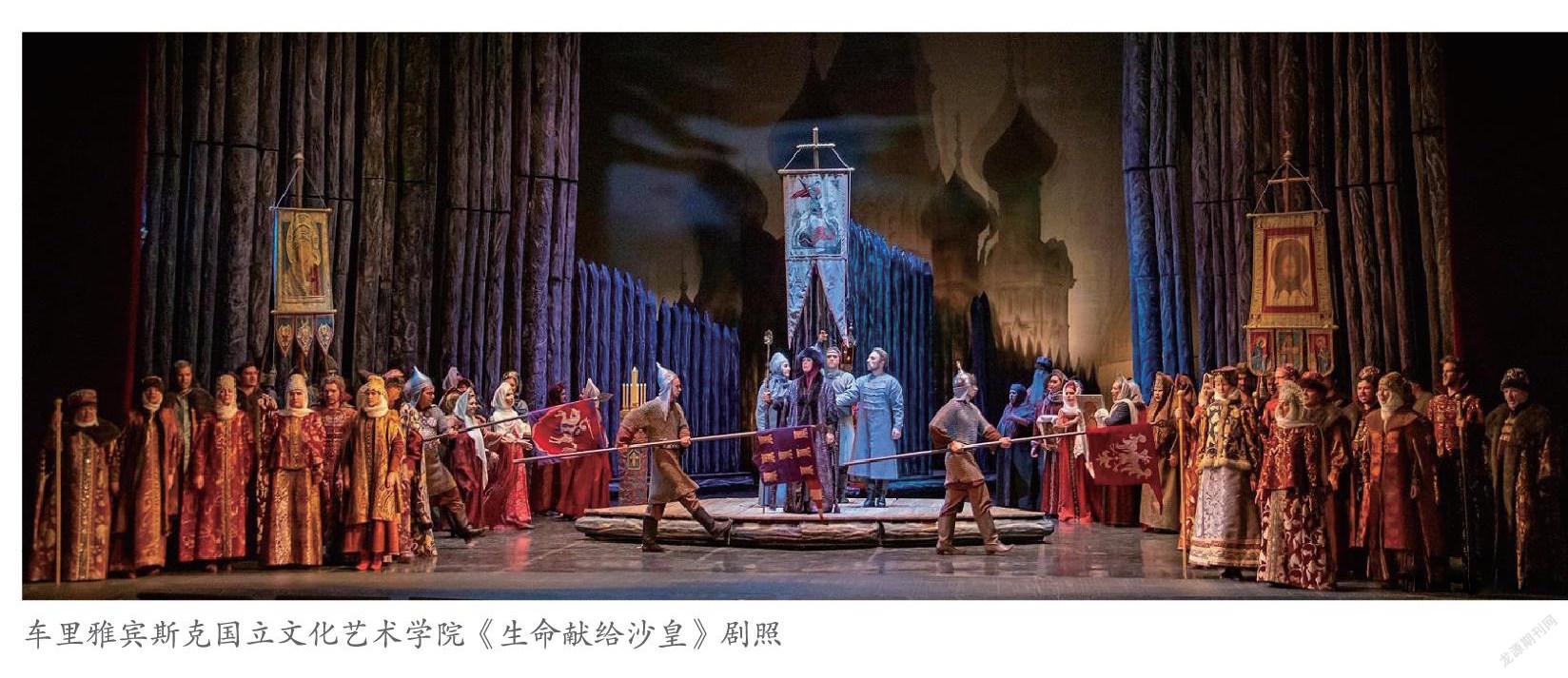

本次讨论涉及三个论题:(1)在界定中国歌剧时,是否有必要设定“民族歌剧”“原创歌剧”等概念?(2)中国歌剧应该如何在体裁上做区分?(3)不同体裁如何定位?它们之间有何本质的区别?因为各位学者各持己见、争论不休,最终并未形成明确的结论性答案。明言教授在讨论中指出:“在中国,“民族歌剧’乃前辈音乐家们基于苏俄东欧民族乐派历史上的成功案例启发,舶来的概念。”①若论俄罗斯民族乐派对中国歌剧的影响,必定绕不开歌剧《生命献给沙皇》,这引起了笔者探究这部歌剧问世时体裁是否定位为“民族歌剧”的兴趣。

俄罗斯科学院社会科学科学信息研究所(NHVOH PAH)研究员、“19世纪下半叶~20世纪初的俄罗斯文化史”专家奥科萨娜·巴宾克(OKcaHa BacunbeBHa Ba6eHKo)在学术论文《格林卡的〈生命献给沙皇〉——第一部俄罗斯民族歌剧》(KKM3Hb3a4ap9》M.M.「1NHKM-nepBa.9 pyccKaHa MOHanbHa9 onepa)中对“俄罗斯民族歌剧”的表达,已经明确了俄罗斯学者认可“俄罗斯民族歌剧”概念的观点。

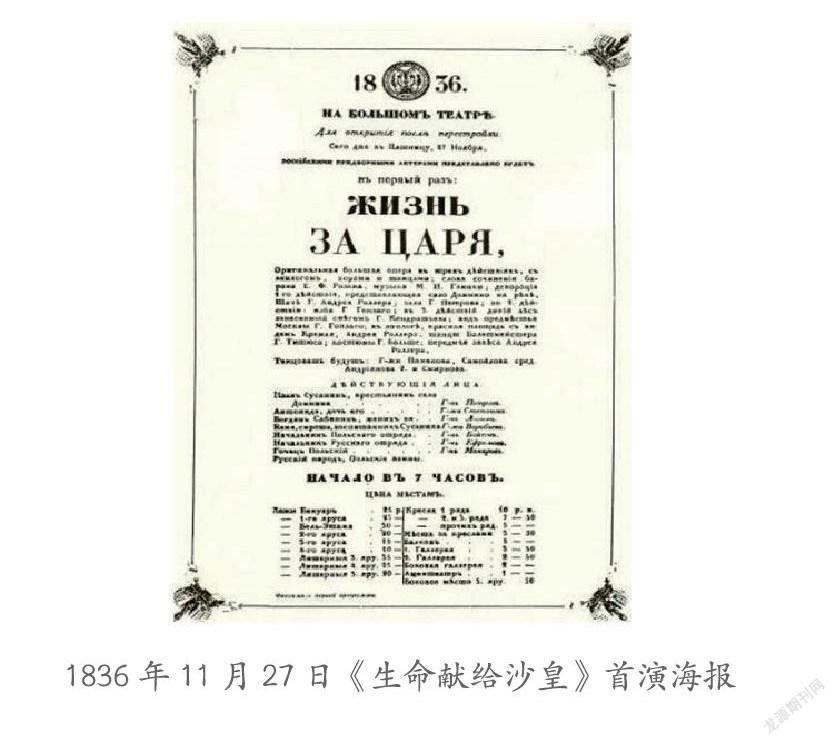

谈及这部歌剧,我们有必要先澄清其剧名的翻译问题,一是为行文方便,二是因为这与歌剧主旨中的“人民性”有重要关系。“KM3Hb3auap”是这部歌剧世界通用的俄文剧名,我国约定俗成的翻译是“为沙皇献身”。俄文中3a是“为了”的意思,山ap9是4apb(沙皇)的四格,KM3Hb具有多重释义。在此语境下,KM3Hb若作为“生命”之意,歌剧名直译则为“生命为了沙皇”,K3Hb若作为“生存”之意,歌剧名则直译为“为了沙皇而生”。有这么一个史实:最初格林卡提交给皇家剧院理事会的歌剧名,实际上是根据歌剧主人公命名的《伊凡·苏萨宁》(MBaH CycaHNH)。但是,理事会就歌剧命名提出异议,诗人涅斯托尔·库科里尼克(HecTop BacnnbeBn4KyKONbHVK,1809~1868)曾建议改名为“为沙皇而死”(CMepTb3aap9),按照沙皇尼古拉一世的谕旨剧名最终定为《为沙皇而生》(KM3Hb3aap9)。格林卡本人在其《笔记》中记述:“在盖德奥诺夫②的协助下,我获得了把歌剧献给我的沙皇陛下的许可,它的名字由《伊凡·苏萨宁》改为《生命献给沙皇》。”®笔者以为,在行为指向性、文学表达性和戏剧情节吻合度上,理解为“生命献给沙皇”要优于“为沙皇献身”和“为沙皇而活”的翻译方式,所以笔者建议采用前者,并曾建议一些机构在翻译文件上采用。如果说《伊凡·苏萨宁》的剧名因为主角人物光环还能透射出“人民性”的话,《生命献给沙皇》这个命名则赤裸裸地反映出19世纪君主制下沙皇俄国的政治意识形态和格林卡的忠君思想,其间连丝毫的“人民性”都看不出来了。其实,伊·苏萨宁是一个被统治阶级美化的人物,其农民的身份也值得考证。当然这是笔者感兴趣的另外一个课题。

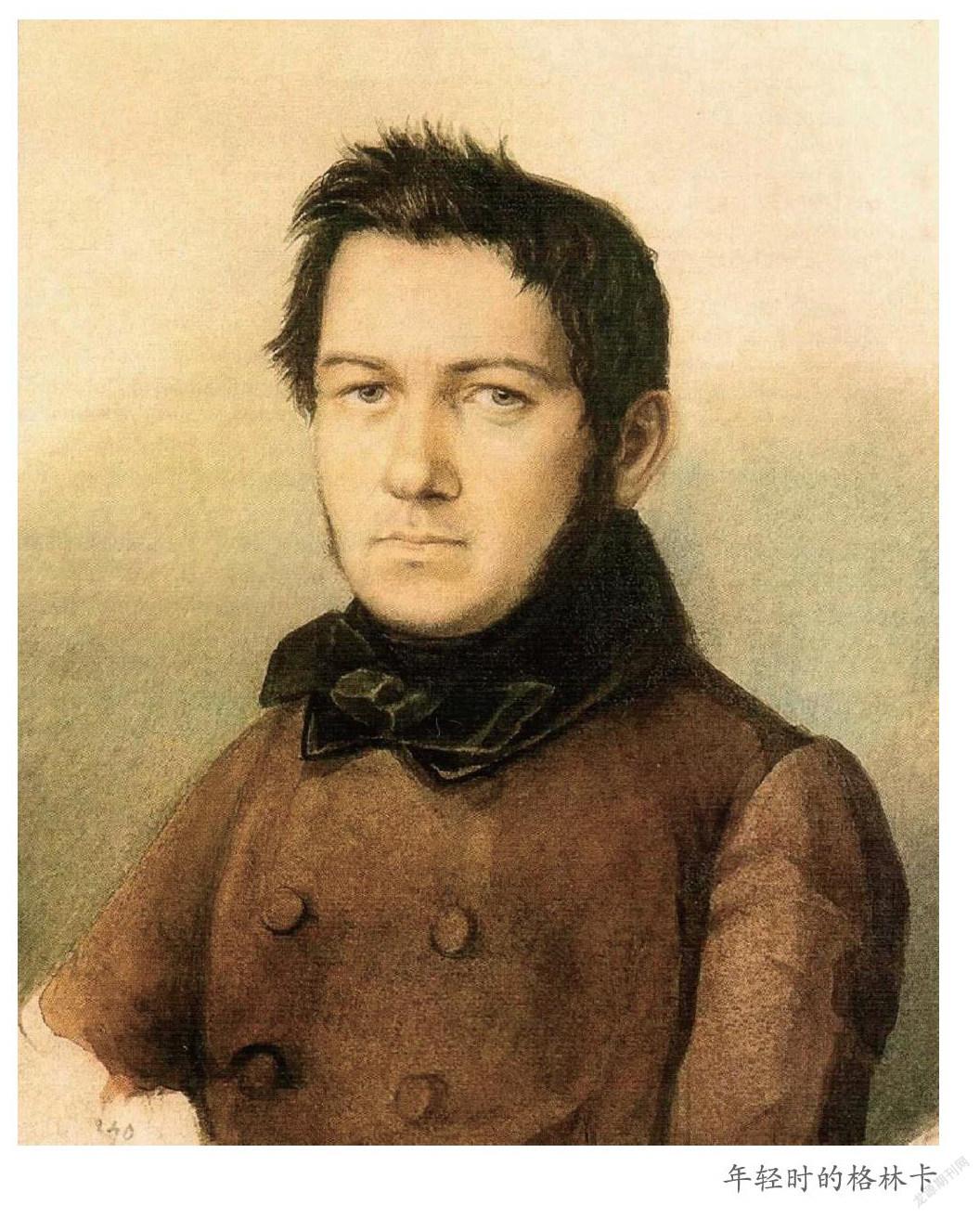

格林卡是在诗人茹科夫斯基(Bacnnnn AHapeeB4 KyK0BCKNN,1783~1852)的建议下,根据1613年科斯特罗姆地区多姆尼诺村的村长伊凡·苏萨宁为保卫沙皇,将波兰入侵军队引入密林使其覆灭而自己也献出生命的历史故事为蓝本创作而成。剧本作者是俄罗斯剧作家、诗人、评论家叶果尔·罗增男爵(EropΦenop0BM4Po3eH,1800-1860)。日俄历1836年11月27日(公历12月9日)在圣彼得堡大剧院(bonbon TeaTp)④首演。

《生命献给沙皇》的上演得到了大部分思想家和文人阶层的热烈应和,被认为是俄罗斯音乐界的大事件。歌剧显然也博得了沙皇尼古拉一世的欢心,首演后,格林卡领到了沙皇的赏赐:一块镶着宝石的怀表。而其他宫廷成员和贵族阶层却因为其“男性題材”(MyKM叫KMMCHO*eT)及“马车夫音乐”(y4epcKa9My3blKa)风格表示嫌恶⑤。显然,在他们眼里,格林卡的歌剧在题材和音乐上都是不符合上层社会的歌剧审美规范的。

值得关注的是,这部作品也遭到了普希金和布尔加林(中annen BeHeAnKToBn4 BynrapH,1789~1859)等一部分文化进步人士的诟病。19世纪俄罗斯最重要的文艺批评家、艺术史学家乌拉基米尔·斯塔索夫(BnanMnp BacnnbeBn4 CTacoB,1824~1906)尖锐地批判道:“也许没有人像格林卡那样带给我们的人民以如此的羞辱,通过天才的音乐,把奴才苏萨宁描绘成永恒的俄罗斯英雄,他像犬一样忠诚,像一只夜猫子或松鸡⑥一样被蒙蔽限制,栖牲自己去拯救一个从未曾谋面,不值得去爱,也根本不应该去拯救的男孩子⑦。这是典型的莫斯科时代和莫斯科式的俄罗斯家畜的封神仪式。”®在斯塔索夫这位“新俄罗斯乐派”(“强力集团”)精神领袖的认知中,《生命献给沙皇》弘扬的不是人民精神,而是迂腐的忠君思想,是应该遭受鞭答的。笔者注意到,这位俄罗斯19世纪最重要的乐评人文字中并没有“民族歌剧”这样的表述方式。

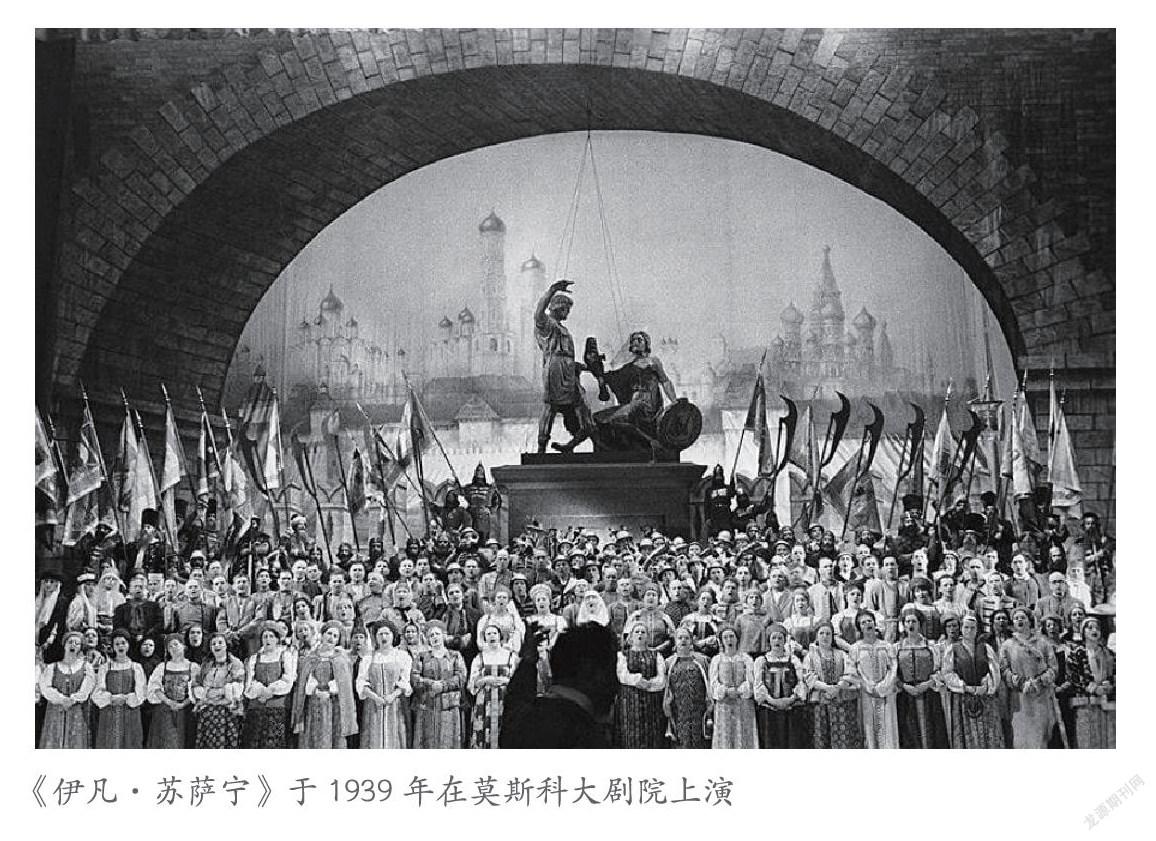

“十月革命”后,这部歌剧遭到封杀,苏萨宁的家乡其与沙皇共矗的纪念碑也被推倒。1939年2月21日,诗人谢尔盖·戈洛杰茨基(CeprenMNTpoaHOBV4(opone4KMM,18841967)为歌剧重新创作了剧本,该剧才得以在莫斯科大剧院以《伊凡·苏萨宁》的剧名重新上演。剧本去除了封建忠君思想,将拯救国王、反抗波兰入侵军的情节改为俄罗斯人民反对外敌侵略最终取得胜利的主旨。歌剧结尾的《光荣颂》以颂扬人民的伟大胜利代替了“上帝保佑国王”的主题。借塑造“俄罗斯民族英雄”(pycckn HaunoHanbHbin repon)伊凡·苏萨宁的形象弘扬俄罗斯抵抗外侮的民族精神,体现出饱满的“人民性”。同年4月2日,《伊凡·苏萨宁》被赋予了领袖斯大林参与编辑的新版本。1997年莫斯科大剧院恢复上演罗增剧本的初始版本,但剧名仍保留《伊凡·苏萨宁》⑨。目前在俄罗斯联邦的舞台上,这部歌剧又改回了首演时的历史旧称《生命献给沙皇》。歌剧《生命献给沙皇》体现出色彩斑斓的俄罗斯民族性。

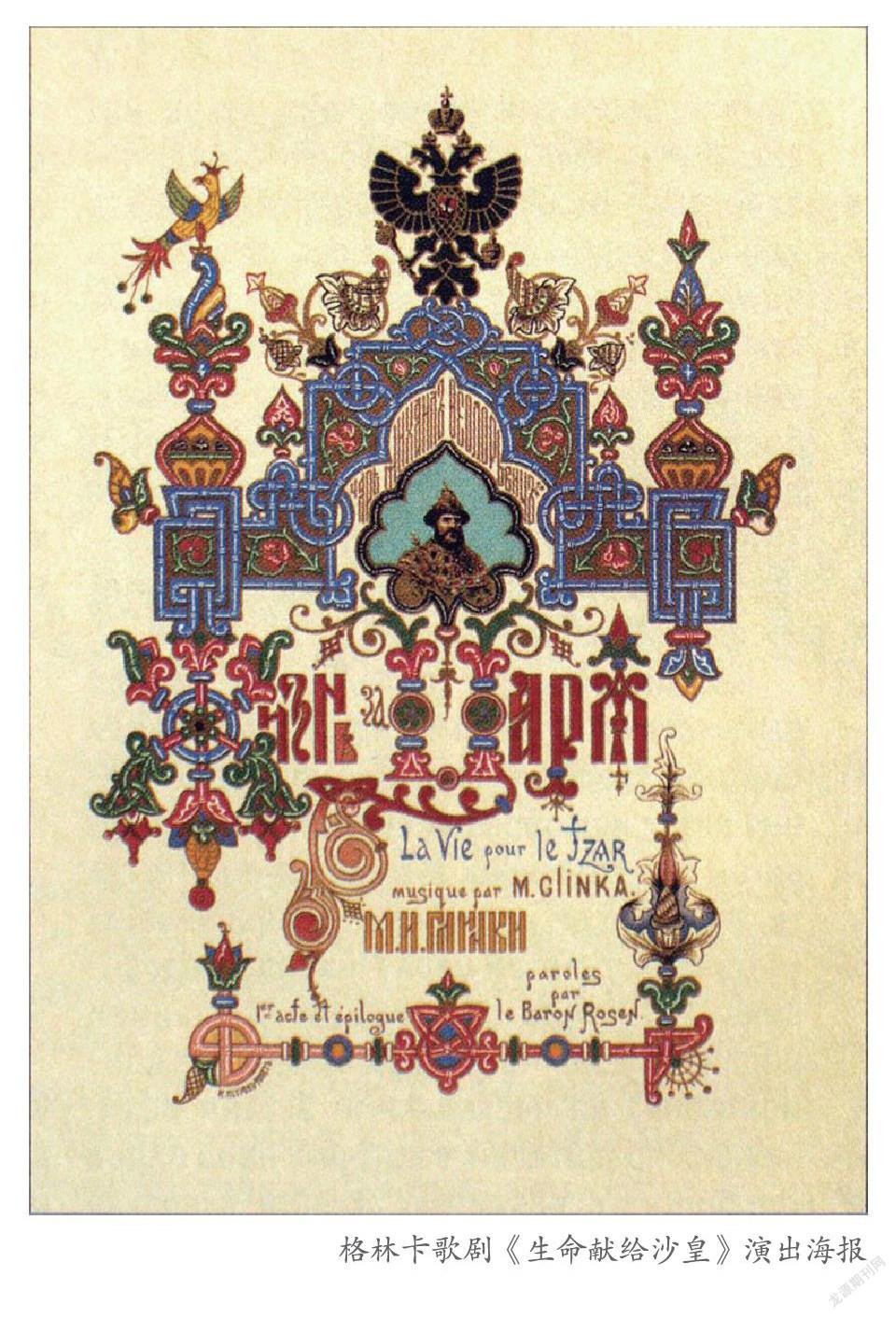

但是,正如前文论证的,其透露出来的“人民性”是有时代局限性的,虽然普通的农民作为主角出现在戏剧中,大量的群众场面的呈现,乡村、田野、密林、乡村婚礼、民间舞蹈等这些,都是与人民群众息息相关的事物,苏萨宁身上的勇毅与慈祥也是俄罗斯民族性格的投射,但是人民群众强大的力量最终体现为保卫封建沙皇君主专制的“钢铁洪流”,人民也沦为君主制的殉道者。笔者以为,“民族性"(HauMOHafbHOCTb)和“人民性"(HapOAHOCTb)并不是一个可以互换的概念,民族性可以局部代表人民性,但是人民性卻不一定非得用民族性来表达和言讲。普罗科菲耶夫的《战争与和平》采用的同样是历史题材,然而众所周知,其创作采用的是融合了现代音乐趣味和作曲技术的音乐语言,并未遵守俄罗斯民族乐派的音乐风格,但这并不影响其深刻的俄罗斯性和人民性,呈现在我们面前的仍然是一幅绚丽多彩、波澜壮阔的俄罗斯民族史诗画卷。笔者找到了1836年11月27日(1旧俄历)《生命献给沙皇》首演时的海报,关于歌剧体裁,明确标记为“OpurMHanbHb1ⅵ6onb山a9onepa”(原创大歌剧)。信息中的关键词“OpmrMHanbHbli”(原创的)和“6onb山a90nepa”(大歌剧),表露出作曲家和俄罗斯皇家剧院协会真实的意愿:突出“原创”这个字眼,既是著作权的强调,更是彰显其与之前俄国本土作曲家模仿意大利正歌剧和喜歌剧等体裁创作痕迹的歌剧的区别。《生命献给沙皇》借用的是当时西方正流行的“法国大歌剧”的体裁形式。

《生命献给沙皇》的体裁界定,对我国歌剧理论中“原创歌剧”和“民族歌剧”所面临的分类困境具有某种启示。“业界所谓民族歌剧对应的是民族唱法、应用民歌、戏曲特点多一些。而应用美声唱法和更多采用西洋歌刷模式的创作原则,业内人士将其冠以‘原创歌剧’。”⑩俞峰教授认为业界这两种说法都不免偏激。

笔者以为,业界这种分类法的依据没有任何说服力。比如,《沂蒙山》的创作也采用了民间音乐素材,首演时明确标记为“民族歌剧”,但是从著作权角度它难道不属于“原创歌剧”?格林卡虽然在《生命献给沙皇》的创作中采用了民间素材和民间音乐,但却没有为其贴上“民族”的标签,而恰恰只强调了其“原创性”,保留了其“大歌剧”的西方歌剧传统类分名称。显然,若谈启示,我国目前这种歌剧分类方式与《生命献给沙皇》并无渊源。

如果按照我们的类分观点,《生命献给沙皇》不属于“原创歌剧”,而应该划归为“民族歌剧”,但是,在“格林卡时代”和“后格林卡时代”,俄罗斯人都没有把《生命献给沙皇》称为“民族歌剧”(pyccKa9 HaLMOHanbHa9onepa),这个概念只是现当代俄罗斯学者回观的学术表达方式。

笔者对《生命献给沙皇》之后的俄罗斯著名歌剧的最初体裁界定进行了梳理:格林卡的第二部歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》标记为“大型神话歌剧”(6onb山a9Bon山e6Ha9onepa),达尔戈梅日斯基的《水仙女》标记为“大歌剧”(6onb山a9onepa),鲍罗丁的《伊戈尔王》标记为“歌剧”(onepa),穆索尔斯基的《鲍里斯·戈杜诺夫》《霍万欣那》标记为“民族音乐戏剧”(HapoAHa9My3blKa/bHa9 ApaMa),里姆斯基-科萨科夫的巛萨德阔》标记为“歌剧-壮士歌”(onepa-6 blnmha),安东·鲁宾斯坦的《恶魔》标记为“歌剧”,柴可夫斯基的《黑桃皇后》标记为“歌剧”,《叶甫盖尼·奥涅金》标记为“抒情场面”(MpM4eckne cueHbl),普罗科菲耶夫的《战争与和平》与其他苏联时期的歌剧也并未明确标记其民族指向性,而是只标记为“歌剧”。的确,苏联拥有194个民族,哪个民族的歌剧才能代表苏联民族歌剧?是占人口主体超过50%的俄罗斯族歌剧,还是任何一个民族的歌剧?那么“民族歌剧”认定的依据是什么?是按照作曲家的族属,还是按照歌剧创作、表演风格的民族化特征?

杨燕迪教授认为:“‘民族歌剧’这一术语无法翻译为西文,nationalopera不是这个意思,而ethic opera不通,因而也很难国际通行。”⑩byccKa:9 Ha4 MOHanbHa9 onepa这一俄语概念对应的正是英语的national opera。

在《新世纪英汉大词典》中,nation拥有“国家”和“民族”两个释义。俄语的Ha叫M?作为外来词正是对应着nation,而作为形容词Ha4MOHanbHa(-b是“民族的”还是“国家的”则要视具体语境,比如pyCCKNⅵHayMOHanbHb1ⅵrepon,则应该翻译为“我罗斯民族英雄”,而PoccnNcKa9 HauNoHanbHa,96M6nvoteka,若翻译为“俄罗斯民族图书馆”则不精准,应译为“俄罗斯国家图书馆”。而pyccKa Ha4MOHanbHa9onepa,译为“俄罗斯国家歌剧”显然不恰当,只能翻译为“俄罗斯民族歌剧”,但容易将大众思维引入狭义的认知层面。笔者以为这里的“俄罗斯民族歌剧”的前缀带有国家的含义,但不是具体政体意义上的国家,它应该理解为一个广义的大民族概念,类似于“中华民族”的宏观意蕴,涵盖了血脉延续、历史更迭、文化传承、地理缘由等重要因素。

格林卡的《生命献给沙皇》因为题材的俄罗斯性(俄罗斯历史故事),音乐语言、舞台元素的俄罗斯民族化,它无疑是一部具有浓郁俄罗斯民族风格的歌剧作品,但是更重要的价值在于其由风格上狭义的民族性拓展为广义的俄罗斯民族性,是增强俄罗斯民族文化自信的一部旷世杰作。

《生命献给沙皇》更大的意义在于,在意大利歌剧和法国歌剧占据俄国舞台一个世纪(18世纪30年代-19世纪30年代)的情势下,俄罗斯本土作曲家经历了半个多世纪的俄罗斯歌剧创作民族化的探索,最终凭借格林卡的这部歌剧得到成功突围。

凭借这部歌剧,格林卡把俄罗斯艺术音乐创作提升到了一个新的水平。

俄罗斯歌剧的创作道路起始于18世纪中叶。被认为是“第一部俄罗斯歌剧”的《采法尔与普罗克里斯》(4e中an n npokpuc)于1755年问世,曲作者是意大利作曲家弗朗西斯科·阿菜亚(ΦpaH4ecKo ApaM9,1709~1770),除了采用俄国诗人、剧作家亚历山大·苏马罗科夫(AnekcaHAp门eTpoB4 CyMapoKoB,1717~1777)的俄语剧本创作,演员都是我国人之外,这部歌剧其实是典型的意大利歌剧样式。

18世纪末俄罗斯歌剧早期创作的成果,比如本土作曲家索科洛夫斯基(M.M.COKOnOBCKNN)的《磨工-巫师、骗子和媒人》(MenbHNK-KOAAyH,o6MaH山MKNCBaT,1779),马京斯基(M.MaTnHCKnN)和帕什克维奇(B.ㄇa山KeBw4)的《善有善报》(KaKnoXnBel山b,TaknnpocnblBe山Wb,又名《圣彼得堡商場》,1782);福明(E.M.中oMMH)的《马车夫》(AM叫MKMHa7OACTaBe,1787)等,基本上也是对意大利喜歌剧和法国喜歌剧的模仿,作品中都采用了对白。这些作品在创作民族化上的尝试,仅限于我罗斯音乐素材的直接引用或变形使用,比如在《马车夫》中福明直接引用民歌《田野里有一棵小白桦》写作了三重唱。

19世纪初,俄罗斯作曲家在歌剧创作中更加强调俄罗斯民间音乐元素的运用,比如,达维多夫(C.AaBblAoB)的《列斯塔,第聂伯河的水仙女》(lecTa,HenpoBCKa9pycanka,1805),维尔斯托夫斯基(A.H.BepCToBCKnN)的《阿斯科尔德的坟墓》(AcKo7b0BaM0fM7a,1835)等,他们在歌剧创作中努力追求俄罗斯民族色彩,经常使用俄罗斯民族旋律。俄罗斯当代文学家维克多·西马科夫(BnKTop CepreeBn4CMMaKOB)认为:“《阿斯科尔德的坟墓》只能算作俄罗斯旋律的组合,其缺乏音乐的统一和主导思想,也缺乏天才。”@而“格林卡则更大胆更富天才……”⑧19世纪著名作家、思想家、音乐学家乌拉基米尔·奥多耶夫斯基(BnagnMupΦeA0p0B4On0eBCKNN,1803~1869)认为:格林卡“通过辉煌的经验证明:俄罗斯的旋律,自然透露出悲伤、欢快或勇敢,可以提升到悲剧的风格”。©格林卡用自己的创作证明了俄罗斯民间曲调中蕴藏着巨大的戏剧性,借助自己对西方音乐语言的熟练掌握,他创造了自己独特的俄罗斯民族旋律、和声和语调。奥科萨娜·巴宾克认为:“在格林卡的创作中包含着民族现实的各个方面,在这种民族文化(HaunOHanbHa9 KynbTypa)当中,他显示出的元素具有全人类的意义,而作曲家本人的风格是俄罗斯风格和其他音乐文化的综合。”⑤苏联著名音乐学家、作曲家鲍里斯·阿萨菲耶夫(5opncBnanumupoBi4Aca中beB,1884~1949)指出,格林卡认识到“俄罗斯农民歌曲和城市旋律不是死资本,只能程式化,作点缀等,但这是一个实际的音乐环境:语调和节奏,其中有尚未使用的能量被隐藏”。⑤

其实,以伊凡苏萨宁的事迹为主题的同名歌剧,已经在1815年由意大利裔作曲家卡捷里诺·科沃斯(KaTepnH0Anb6epToB4KaB0c,1775~1840)根据亚历山大·沙赫夫斯克伊(AnekcaHAp AnekcaHapoBn4山ax0 BCKON,1777~1846)的剧本创作并在圣彼得堡大剧院首演。该版歌剧用法国喜歌剧风格写成,剧中对白与音乐比重几乎成正比,主角苏萨宁也并未牺牲。而格林卡的《生命献给沙皇》是俄罗斯第一部不用对白写作的俄罗斯“大歌剧”。无论在叙事体裁,戏剧架构,音乐性、戏剧性和民族性上,科沃斯的《伊凡·苏萨宁》都无法与同题材的格林卡的《生命献给沙皇》日月同辉。作为圣彼得堡大剧院艺术总监和首席指挥的卡捷里诺·科沃斯以无私的胸怀接受了这部歌剧,并在首演中担任指挥。两部歌剧在同一个舞台上并存一段时间后,科沃斯的歌剧黯然退场,历史最终选择了格林卡的宏伟巨制。

笔者以为,《生命献给沙皇》被称为“俄罗斯第一部民族歌剧”是现当代俄罗斯学者以回溯历史的视角所下的定义,其问世时俄罗斯歌剧创作虽然经历了长期“民族化”的探索,但是在音乐理论和评论领域尚未形成“民族歌剧”的思维。

同为西方的文化舶来品,歌剧文化在俄罗斯土地上发展了近300年,在中国土地上生存了百年,其发展时长不可同日而语。但是它们在西方歌剧本土化、民族化的追求上是一致的。不同的是,我国歌剧创作意识领域形成“民族性”的思维同比要早于俄罗斯。我们要清楚一个重要的前提:“民族歌剧”的概念是在题材和音乐语言上民族风格化歌剧的界定,还是以西方歌剧艺术成就为基石、像瓦格纳的乐剧那样在戏剧和音乐交融关系上创造的新理念和新体裁?而它又能否代表我国歌剧创作上所有成果?笔者以为,这个“民族性”的指向不应该成为歌剧的类分依据,更不应该在创作意识形态和价值判断上形成捆绑。民族性的弘扬不应仅仅是民族题材的歌剧的责任,而民族题材的歌剧也可以用西方歌剧的任何形式来表现,不应该限制于民族风格化的歌剧音乐语言(比如沿用戏曲音乐板式和音乐结构),当然也可以用现代的作曲技法来表现。这些方面我们都有成功的尝试,不再赘述。

笔者以为,如果有一部中国作品像《生命献给沙皇》一样,在世界音乐史和当今国际乐坛上占据重要位置的话,不论其是不是根据板腔体戏曲语言创作,有没有音乐风格上鲜明的民族性,只要是能反映中华民族的伟大精神和人民性的,都可以称之为广义概念上的“中国民族歌剧”。

此外,笔者还是坚持“去标签”的观点,加上“民族的”标签,恰恰透露出一种民族狭隘性和文化不自信。歌剧既然是公认的“人类文化艺术皇冠上的明珠”,它又不是单单属于创造它的意大利人的,或者法兰西、日耳曼、英格兰、俄罗斯等某个民族的,加上个标签不显得“小气”吗?歌剧属于全人类,这门艺术谁都可以创演,加不加“民族的”“国家的”前缀并不重要,能不能留下经典才是关键。要把“非本民族裔”的艺术做到极致,更能弘扬民族自信。对于中国歌剧艺术的意识形态来说,如果非要分类才可以叙事,笔者还是倾向采用“中国歌剧”的定义,但是必须将之设定在“中华民族”的宏观背景下,如此既有凝聚人心的号召力,又能彰显中国文化自信,既能概括中国歌剧以往的创作成就,又能包容未来的创作探索。把创作主动权交给剧作家和作曲家,用多种创作思维和视角去发展中国歌剧艺术。

但是,反观在国内创作演出中标注为“中国歌剧”又似乎不妥,面对的是中国观众,言讲的是中国故事,用的是中国语言,不用这个前缀大家也都知道是中国歌剧,就像白酒在中国市场上流通要标注为“中国白酒”一样。笔者以为,“中国歌剧”可以作为一个宏大命题和艺术标签对外宣讲,并在史册上铭刻印记,但是,却并不适用于总谱封面和宣传海报上。

(孙兆润,哈尔滨音乐学院副教授,俄罗斯音乐艺术博士。该文为2022年度黑龙江省教育科学规划重,点课题本科高校项目《俄罗斯歌剧艺术的发展及对中国的影响和启示》,课题编号:GB1422662)