桥梁抗震规范地震动参数与结构响应对比分析

2022-07-10李延闫桂豪

李延 闫桂豪

[摘 要]:桥梁抗震设计领域内的现行参考规范共有3本,對桥梁抗震设计地震动参数取值均有不同的规定。文章对3本现行参考规范的地震动参数相关规定条款进行了对比,并以1座公路斜拉桥、1座公路连续梁桥为例采用多振型反应谱法对计算响应结果进行了对比,以期为相关工程从业人员提供参考依据。

[关键词]:桥梁抗震; 反应谱; 抗震规范

U442.5+5A

在桥梁抗震设计领域内,设计人员主要参考2013年颁布的JTG B02-2013《公路工程抗震规范》[1](以下简称13公路抗震规范)、2020年颁布的JTG/T 2231-01-2020《公路桥梁抗震设计规范》[2](以下简称20桥梁抗震规范)和2012年颁布的CJJ166-2011《城市桥梁抗震设计规范》[3](以下简称12城市抗震规范)作为日常设计工作的参考规范,但是这3本规范由于发布年限相差较大,编写时的参考文献也不尽相同,导致包括设防标准、重要性系数、函数形式、阻尼系数、场地系数等多种地震动参数的取值均存在一定的差异。此外,虽然3本规范的适用范围不同,但是在实际工程项目中存在部分工程项目处于适用范围的模糊区域,这些问题均对日常设计工作产生一定的困扰。目前,由于20桥梁抗震规范处于新发布状态,虽然已有部分从业人员对20桥梁抗震规范与2008年JTG/T B02-01-2008《公路桥梁抗震设计细则》的修订之处进行了对比[4],但是与现行其他桥梁设计规范尚未进行对比。

因此,本文对3本参考规范中反应谱参数和曲线进行对比,同时以两座不同桥型的公路桥梁为例,对比3本规范反应谱计算方法下结构地震响应,以期为相关工程人员提供参考借鉴。

1 抗震规范地震动参数对比

13公路抗震规范、20桥梁抗震规范和12城市抗震规范从设计理念上均采用“两水准设防、两阶段设计”的设计理念,根据桥梁抗震设防分类、场地、阻尼比等多个参数确定桥梁结构抗震设计反应谱。

1.1 桥梁抗震设防分类对比

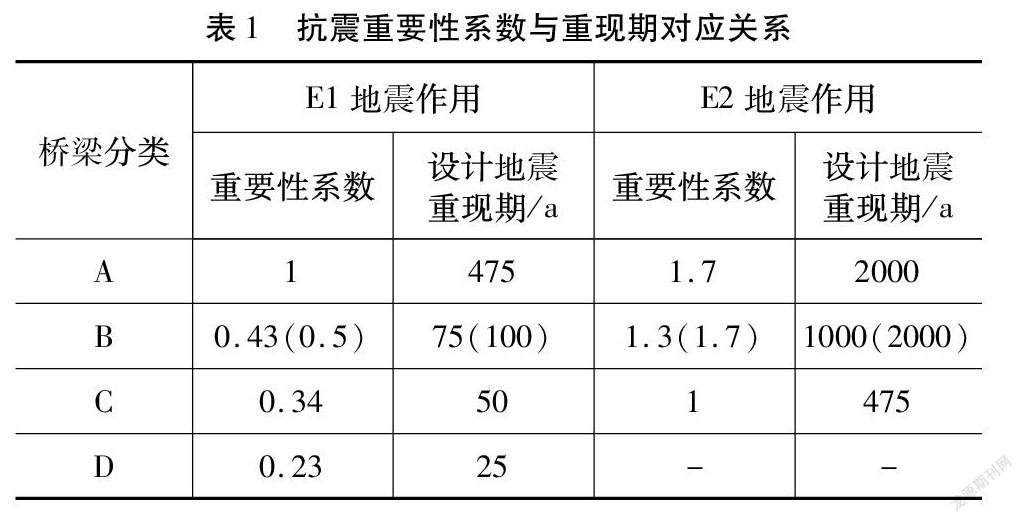

13公路抗震规范、20桥梁抗震规范均根据公路等级、结构形式、桥梁跨径等因素将桥梁分为A、B、C、D 4类。根据不同桥梁的设防分类,对桥梁结构的重要性系数进行了规定,重要性系数与地震动重现期如表1所示。

而12城市抗震规范根据结构形式、在城市交通网络中位置的重要性以及承担的交通量,将城市桥梁分为甲、乙、丙、丁4类。根据不同桥梁的设防分类,对桥梁结构的地震调整系数进行了规定。其中甲类桥梁按照地震场地安全性评价中重现期475年和2 500年的设防标准取用,其他设防分类桥梁具体规定参见表2。

12城市抗震规范E1地震调整系数是根据GB 50011-2001《建筑抗震设计规范》的多遇地震(重现期63年)乘以相应重要性系数得到,E2地震作用直接采用GB 50011-2001《建筑抗震设计规范》罕遇地震的相关规定(重现期2000年—2450年)。

由此可见,12城市抗震规范的丁类桥梁的地震设防重现期可近似等同于13公路抗震规范、20桥梁抗震规范C类桥梁的设防重现期,而乙类桥梁、丙类桥梁均高于13公路抗震规范、20桥梁抗震规范中的B类桥梁。从设防标准上讲,12城市抗震规范的设防标准稍高于两本公路行业设防标准。

1.2 地震动反应谱形式对比

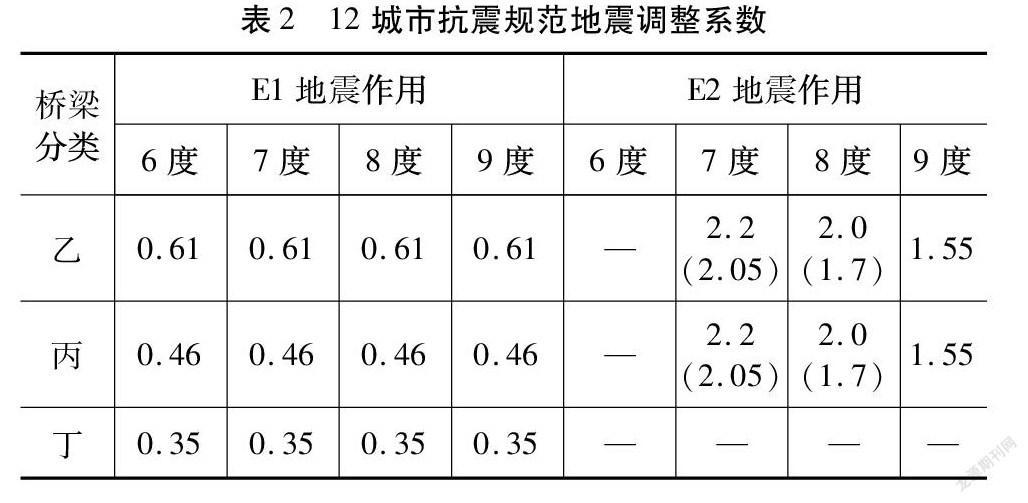

在反应谱函数形式上,13公路抗震规范、20桥梁抗震规范均由上升段、平台段和下降段共计3段组成,其中上升段两者均为恒定斜率的上升直线,平台段遍布周期区间0.1 s~Tg(特征周期)的设计加速度等值,下降段两者均规定为遍布周期区间Tg~10 s的反比例函数曲线(图1)。两者的差异主要体现在2点:一是上升段的形式不同;13抗震规范在周期零点对应的纵坐标数值大小为0.45 Smax,20抗震规范为0.4 Smax,前者较后者数值稍大、上升段斜率偏小,但上升段的差别总体来讲很小。二是平台段峰值不同;20抗震规范平台段峰值的动力放大系数由13抗震规范固定的2.25增加为2.5。

而12城市抗震规范中由上升段、平台段、反比例下降段和线性下降段,共计4段组成构成(图1);其中上升段与平台段形式与公路行业2本规范相同,上升段终点周期为0.1 s;平台段遍布周期区间0.1 s~Tg(特征周期);反比例下降段形式上公路行业相似,增加了考虑阻尼效应的阻尼衰减指数,遍布周期区间Tg ~5Tg;在5Tg~6 s之间,为直线下降段,考虑长周期位移控制的影响。与13公路抗震规范相比,12城市抗震规范反应谱的最长周期仅到6 s。

工程结构李延, 闫桂豪: 桥梁抗震规范地震动参数与结构响应对比分析

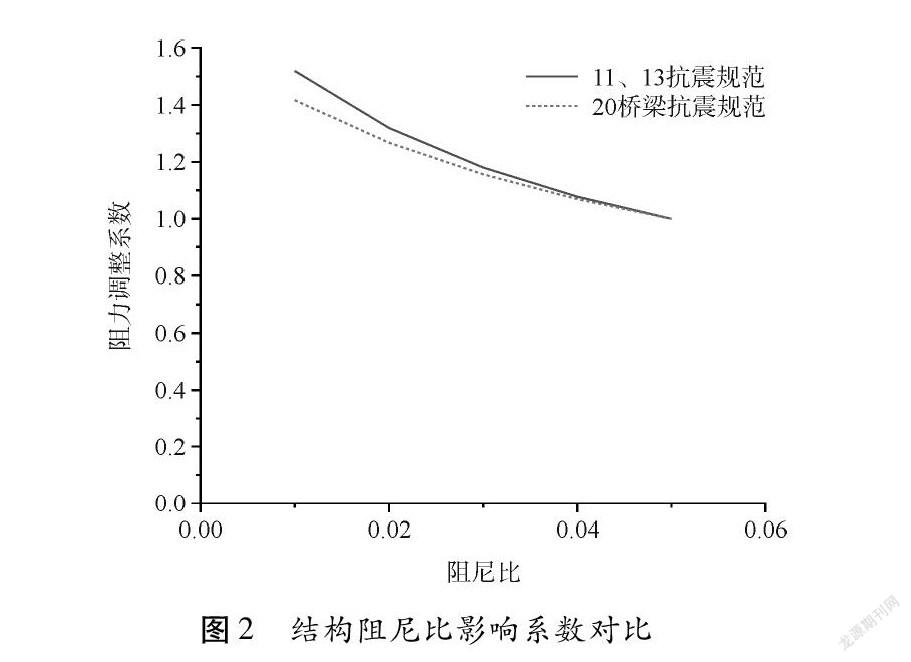

1.3 结构阻尼比影响对比

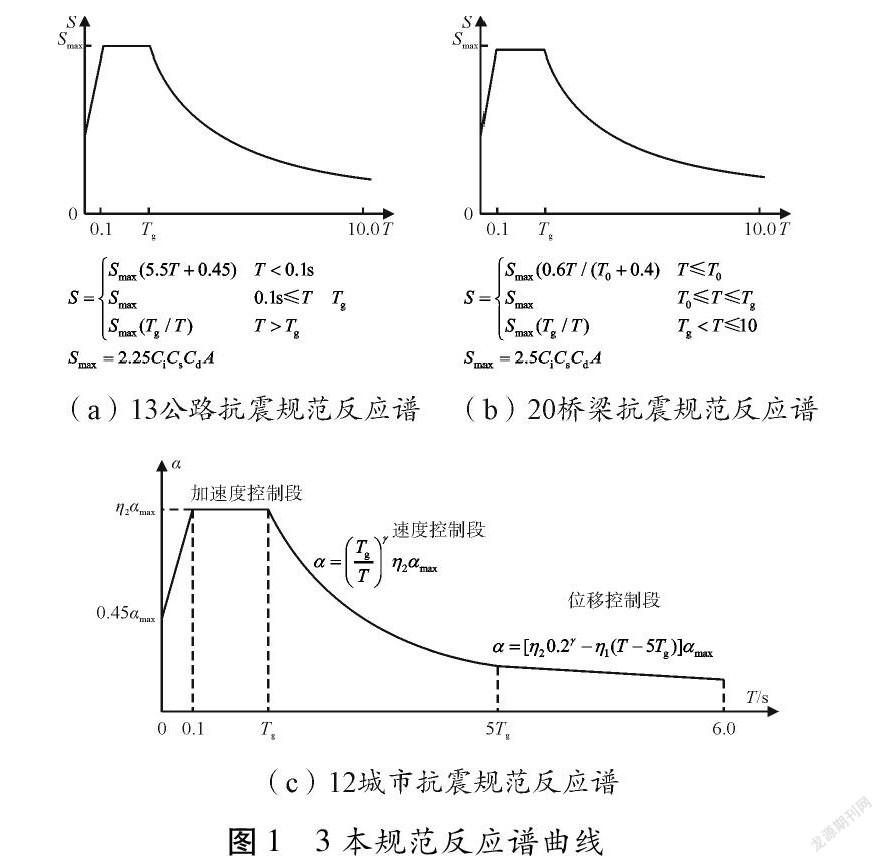

在结构阻尼比对反应谱的影响方面,3本规范均采用阻尼调整系数对反应谱峰值进行调整,其中12城市抗震规范和13公路抗震规范阻尼调整系数计算公式完全相同,而20桥梁抗震规范阻尼调整系数计算公式略有差异,不同阻尼比下阻尼调整系数对应关系见图2。

1.4 地震动场地因素影响对比

在场地因素影响上,3本规范均需要根据地震场地对反应谱特征周期进行调整,除20桥梁抗震规范对I类场地进行了细分外,3本规范在II、III、IV场地类型的特征周期调整上完全一致。

此外13公路抗震规范和20桥梁抗震规范采用场地调整系数对地震动反应谱峰值进行调整,其中20桥梁抗震规范水平场地系数引自GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》[5],此概念也是首次引入《中国地震动参数区划图》[6]。而13公路抗震规范引自JTG/T B02-01-2008《公路桥梁抗震设计细则》,两者在场地调整系数的具体数值上存在些许差异。而12城市抗震规范中未有针对场地调整系数的相关规定。

2 水平地震动响应对比分析

对比结果表明12城市抗震规范、13公路抗震规范和20桥梁抗震规范在多个地震动参数上均有不同程度的差异。为更加实际对比12城市抗震规范、13公路抗震规范和20桥梁抗震规范对桥梁结构地震响应的影响,本文后续将以1座公路斜拉桥、1座公路连续梁桥为例,对比桥梁结构水平地震动反应谱下的地震响应。

2.1 工程项目简介

某公路双塔斜拉桥中跨钢混组合梁桥,边跨为混凝土箱梁,全跨65 m+75 m+75 m+75 m+820 m+75 m+75 m+75 m+65 m,桥梁结构体系为矮塔处塔梁固结,高塔处纵向漂浮,具体桥梁布置如图3所示。

某公路桥梁引桥为4×40 m的混凝土T梁,支座采用板式橡胶支座,具体桥梁标准断面如图4所示。

2.2 结构建模与特征周期

利用sap2000有限元软件对斜拉桥和连续梁桥进行建模,其中桥梁墩柱、桥塔、主梁均采用梁单元进行模拟,斜拉索采用桁架单元进行模拟同时考虑拉索几何大变形所造成的刚度影响,基础采用六弹簧模拟,板式橡胶支座采用弹性连接单元模拟,桥梁模型如图5所示,特征周期见表3。

2.3 水平向反应谱地震响应对比分析

考虑到12城市抗震规范乙、丙、丁类桥梁采用建筑抗震规范中多遇地震乘重要系数的方式得到地震调整系数,地震重现期对应不明确。因此本小节计算过程中桥梁设防标准均统一选用重现期475年的标准,对应重要性系数和地震调整系数均为1.0。

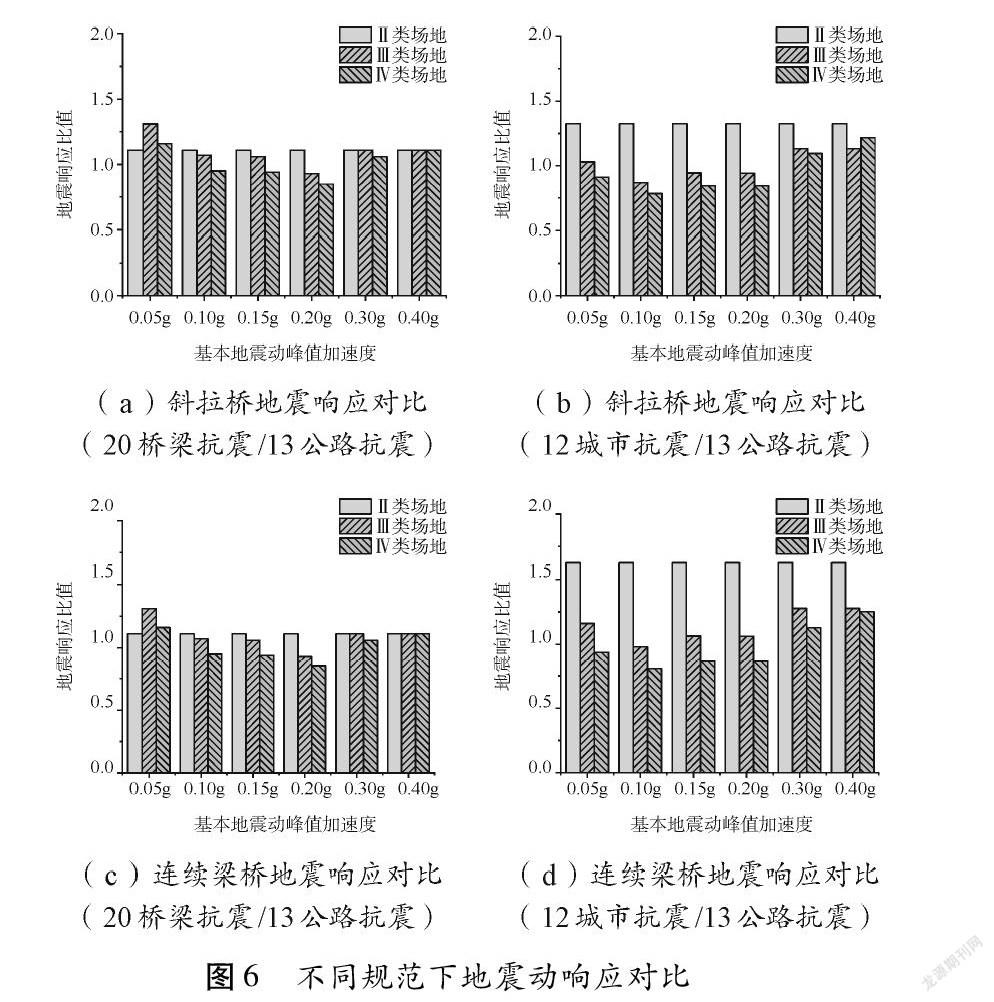

采用多振型反应谱计算斜拉桥和连续梁桥的纵向地震动响应,计算振型为200阶,保证模型在各个方向上累计振型参与质量均大于90%,计算精度满足要求。具体计算结果如图6所示。

可以看出,对于20桥梁抗震规范和13公路抗震规范在结构地震响应差别的区间在[0.85,1.31]之间,其差异相对较小,且与桥型类别无关。造成的差异主要是由20桥梁抗震规范中将反应谱平台段峰值的动力放大系数由13抗震规范的2.25增加为2.5,和两者场地系数的参考文献不同导致的。而12城市抗震规范和13公路抗震规范的结构地震响应差别区间为[0.78,1.62],尤其在II类场地条件下的差异较大,且地震动响应比值与桥型结构本身相关。造成这种差异的因素主要是由于12城市抗震规范中未考虑场地因素的影响,且在反应谱曲线的下降段函数上也存在不同。

3 结论

本文重点对比现行的3本橋梁抗震规范中地震动参数,同时以1座斜拉桥、1座连续梁桥为例对其结构响应进行了对比分析,总体结论:

(1)20桥梁抗震规范与13公路抗震规范的地震动参数的体系基本相同,仅在部分数值上存在少量差别,桥梁结构的地震响应差异基本上是由修订中部分系数的调整造成的。

(2)12城市抗震规范和13公路桥梁抗震规范的地震动参数体系差别较大,在桥梁结构地震响应上存在明显的差异。

参考文献

[1] 公路工程抗震规范: JTG B02-2013[S].

[2] 公路桥梁抗震设计规范: JTG/T 2231-01-2020[S].

[3] 城市桥梁抗震设计规范: CJJ 166-2011[S].

[4] 唐光武, 郑万山, 刘海明. 《公路桥梁抗震设计规范》修订简介: JTG/T 2231-01—2020[J]. 公路交通技术, 2021, 37(6):5.

[5] 中国地震动参数区划图: GB 18306-2015[S].

[6] 刘晓东. 新版国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015)的主要变化[J]. 中国标准导报, 2015(9):23-26.