全面提高高等教育质量:缘起、内涵、行动

2022-07-08江艳

江 艳

全面提高高等教育质量:缘起、内涵、行动

江 艳

(厦门大学 教育研究院 教师发展中心,福建 厦门 361005 )

缘于我国高等教育毛入学率持续增长、入学群体多样性、培养机构类型多元化等背景,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》提出“全面提高高等教育质量”。经过十来年的发展,“全面提高高等教育质量”已成为我国高等教育质量建设的共识。在“全面提升”与“优质共享”的目标引领下,我国高等教育坚持质量内涵式发展:优化招生制度,保障生源质量;聚焦本科教育,促进人才培养;评估与考核并重,多维保障质量。

高等教育质量; 全面发展; 内涵建设; 本科教育

高等教育迈入大众化阶段以来,质量成为高等教育发展的核心问题,也是社会大众普遍关心的问题。2010年7月国务院发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(下文简称《纲要》),首次提出要“全面提高高等教育质量”[1]。此后,我国高等教育质量得以稳步提升,在《纲要》颁布后的十年间,顺利完成了教育改革与转型的历史使命,为我国高等教育高质量体系建设作出了巨大贡献。站在承前启后、继往开来的中国特色社会主义新时代,“全面提高高等教育质量”作为新时期高等教育“高质量发展”的发展基础,很有必要对其进行回溯梳理,以助于我们充分理解高等教育“高质量发展”的内涵、基础、理念创新等。基于此,本文将重点探讨《纲要》实施以来,我国“全面提高高等教育质量”理念的缘起、目标内涵与行动保障。

一、“全面提高高等教育质量”的提出缘由

“全面提高高等教育质量”的提出与1999年及之后高等教育规模扩张密不可分。高等教育机构数量的快速增长,增加了青年学子接受高等教育的[Moon2] 机会,接受高等教育不再是少数人的“专利”,已逐渐成为普通民众的“必需品”。与此同时,不同类型、不同层次的高等教育机构在政府引导下结合实际,特色办学,致力于提供优质教育。彼时,世界各国、国际组织也普遍关注高等教育质量,注重质量提升。这一切都推动着“全面提高高等教育质量”理念的形成、落地与实行。

(一)入学群体扩大,利益相关方复杂多元

1999年1月13日,国务院批转教育部制定的《面向21世纪教育振兴行动计划》,提出“到2010年我国高等教育毛入学率达到15%的目标”[2]。事实上,2002年全国普通高校招生就达到320.5万人,高校在校生人数达1600万人,高等教育毛入学率超过15%,迈入国际公认的高等教育大众化阶段,提前8年完成毛入学率15%的目标。随后,我国高等教育毛入学率持续稳定地增长。2010年,全国各类高等教育总规模达到3105万人,毛入学率达到26.5%。毛入学率提升,在校大学生群体规模扩大,高等教育质量多元化需求随着基数增加而凸显。

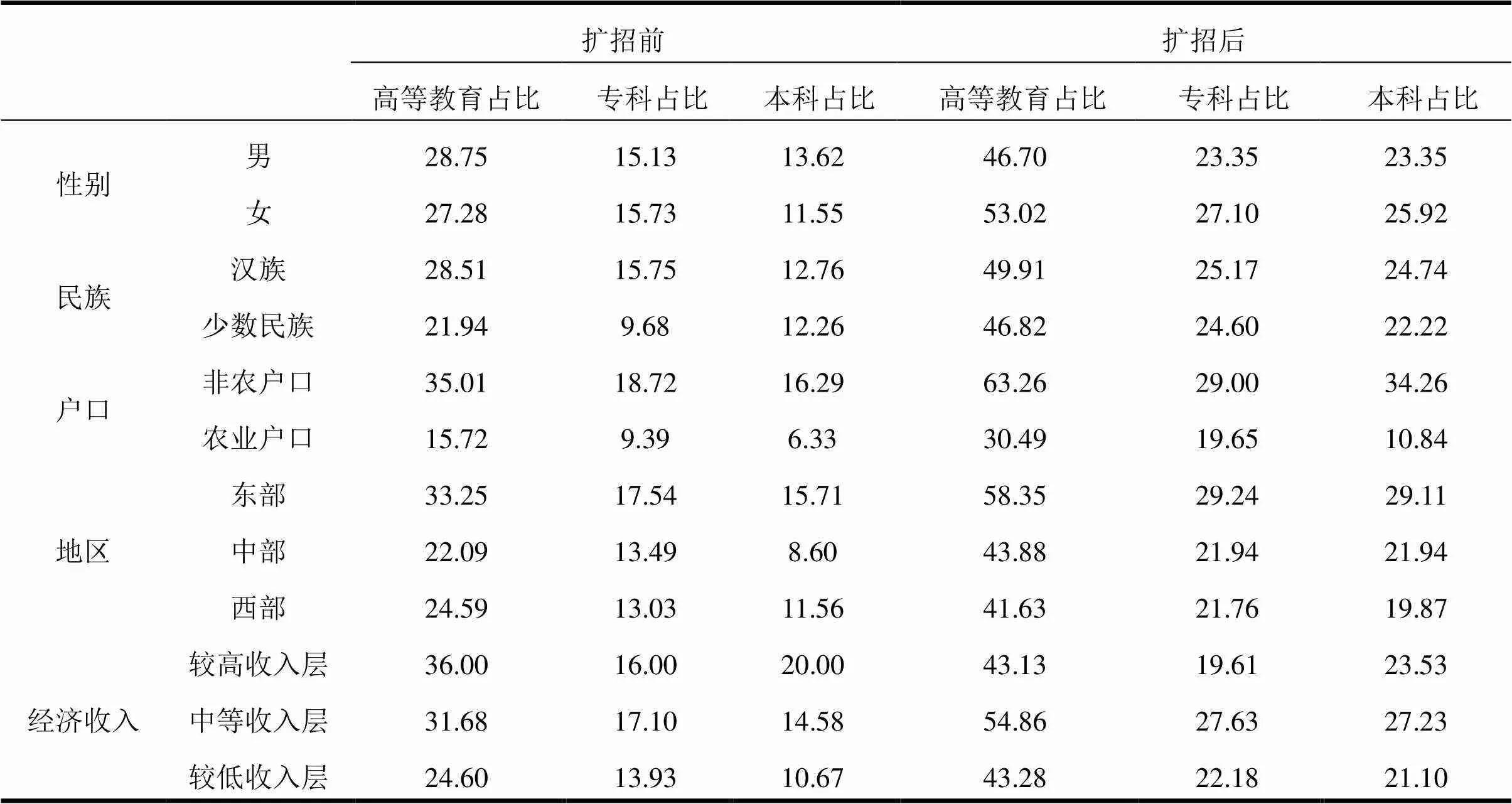

根据屈廖健等对中国社会综合调查(CGSS)2012、2013、2015年的样本考察[3],得出我国扩招前与扩招后群体接受高等教育情况如表1所示。

表1 扩招前后各群体接受高等教育情况(单位:%)

从表1数据分析可知,高校扩招极大地增加了全民受教育的机会,尤其是来自中低收入家庭的子女,在高校扩招政策中获益最多,获得高等教育的机会增多。

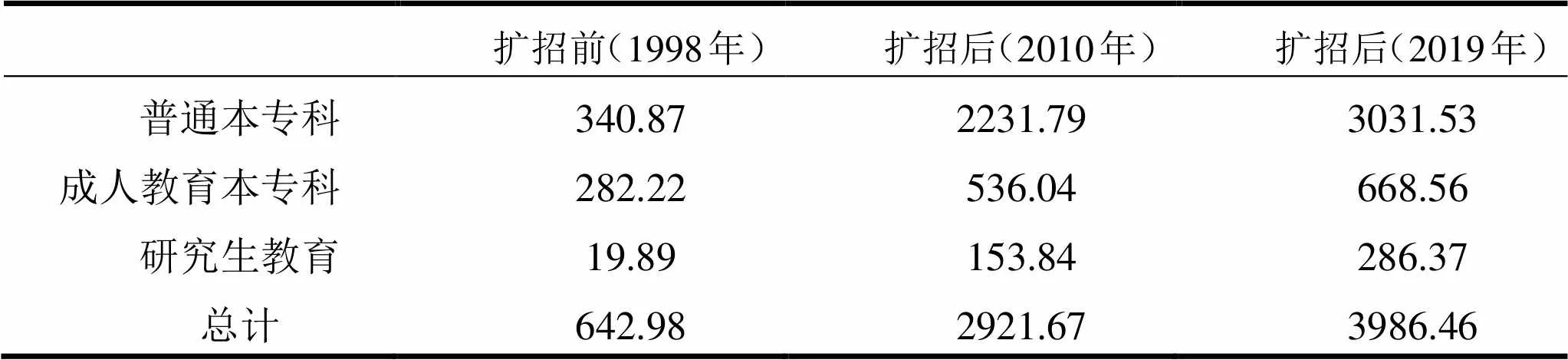

纵向来看,这时期我国不同学历的高等教育规模在持续增长(表2),人民群众对高等教育质量的总体要求日益提高,但个体需求与接受的教育层次以及学历类型的不同表现出不同的相关性特征。提高高等教育质量应加大不同利益相关者的参与、互动并考虑其诉求的不同。为此《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(下文简称《意见》)进一步提出“优化结构,调整学科专业、类型、层次和区域布局结构,适应国家和区域经济社会发展需要,满足人民群众接受高等教育的多样化需求。”[4]

表2 我国高等教育在校生数量变化(单位:万人)

注:根据教育部公布的全国教育事业发展统计公报数据整理

(二)机构类型多样化,发展需求各有不同

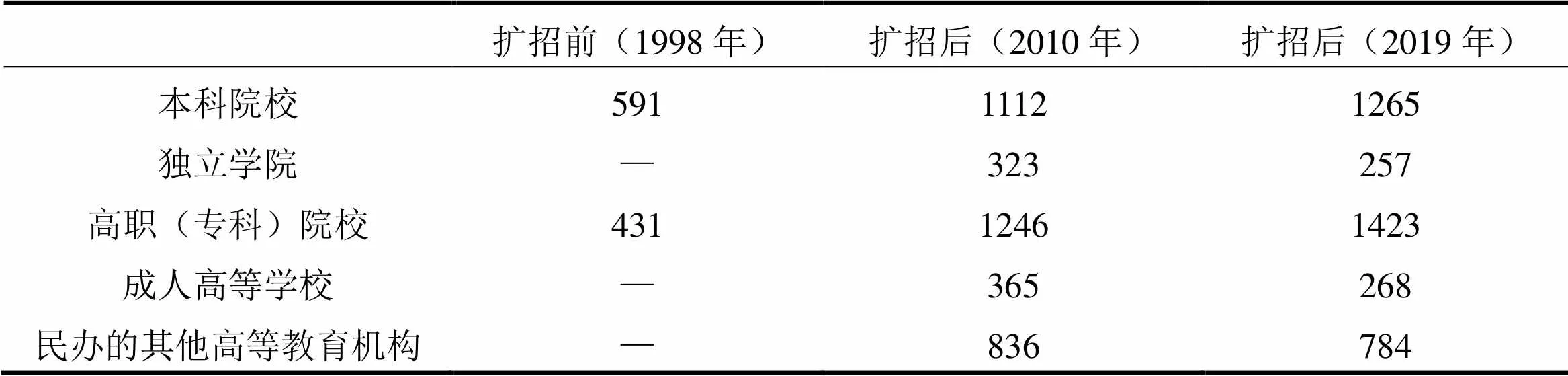

自1999年高校扩招以后,不同类型的高等教育机构发展迅速,表3可以看出我国高等教育机构数量在关键节点的变化,尤其是高职(专科)院校、民办的其他高等教育机构数量增长迅速。如何全面地提高类型不同、属性不同的高等教育机构整体质量,满足不同类型群体的学生对高等教育质量的需求是高等教育发展的重点。

表3 我国高等教育机构的数量变化(单位:所)

注:根据教育部公布的教育统计数据整理,其中本科院校含独立学院。

“全面提高高等教育质量”应作为所有高等教育机构的核心理念,只是在具体建设、考核、评价过程中,应考虑到高校发展目标和基础的不同,在制定执行标准时应予以区别对待。换言之,在高等教育多元发展趋势下,并非只有所谓的“重点大学”需要提高教育质量,所有高校都应把质量作为办学的重点任务,保障学生享有优质教育的权利。

(三)全球趋势使然,质量理念更新

“高等教育质量全面提高”不仅是我国高等教育发展的时代要求,同时也是全球高等教育的大势所趋,尤其是教育群体多样化与质量需求的多元化已是世界高等教育的发展常态。2008年经济合作与发展组织(OECD)对全球高等教育调查之后,认为“知识经济时代,高等教育的质量是确保高等教育毕业生能够有效地参与新经济和整个社会,充分投入终身学习活动,随着科技前沿的进步及时更新知识、巩固技能的基础。全面提高高等教育质量有利于提高大学毕业生尤其是非精英学生的就业率,同时有利于增强社会凝聚力”[5]。

二、“全面提高高等教育质量”的目标内涵

(一)目标愿景

“全面提高高等教育质量”的目标是“高等教育结构更加合理,特色更加鲜明,人才培养、科学研究和社会服务整体水平全面提升,建成一批国际知名、有特色、高水平的高等学校,若干所大学达到或接近世界一流大学水平,高等教育国际竞争力显著增强。”[1]为了实现这一目标,我国对高等教育的结构建设、人才培养质量、高校综合实力水平等都提出了相应的要求。

在高等教育结构建设方面,国家力求打造结构完整、布局合理、科学发展的高等教育体系。“分类建设一批世界一流学校,引导高等学校科学定位、特色发展。持续推动地方本科高等学校转型发展。加快发展现代职业教育,不断优化职业教育结构与布局。推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合,集中力量建成一批中国特色高水平职业院校和专业。优化人才培养结构,同时还要注意学校建设的区域布局,振兴西部高等教育”[6]。

在人才培养方面,我国致力于拓宽普通民众接受高等教育机会的渠道,在公平高效的基础上优化人才培养结构,注重培养人才的类型多元化,尤其强调“加强创新人才特别是拔尖创新人才的培养,加大应用型、复合型、技术技能型人才培养比重”[6],重视各层次各类型人才的创新能力培养,全面提高人才培养质量。

在高等教育综合实力提升方面,最重要的举措莫过于2015年推行的“双一流”建设工程。“双一流”建设旨在经过若干年的努力,将国内一批高校和学科建成“世界一流大学和一流学科”。2017年公布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》进一步说明“一流大学”和“一流学科”建设的目的在于“全面提升我国高等教育在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作中的综合实力。……引领高校提高办学水平和综合实力”[7]。“双一流”建设作为引领高校综合实力全面提升的战略性工程,最终目的是通过“一流大学”与“一流学科”的投入建设,辐射引领我国高校的全面发展,提升高等教育综合实力。“双一流”项目之后,2019年我国教育部和财政部公示了“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的学校名单,力求提升高职教育的质量水平,促进高等教育全面发展。

(二)质量内涵

全面提高高等教育质量内涵是把握高等教育质量建设与保障执行的关键方向。理解全面提高高等教育质量理念的内涵要解答三个问题:第一,全面提高质量的具体要求;第二,全面提高质量的受益主体;第三,全面提高质量的建设路径。

结合我国高等教育发展历程与国情需求,高等教育质量提高集中表现在两个方面:高校的综合实力提高与人才培养的质量提升。事实上,人才培养质量是高校综合实力的一部分,但是在实际的工作中,人才培养的重要性优先于其他方面,成为高校办学的第一要务。因此,有必要将其作为高等教育质量表现的重要方面单独予以提出。衡量高校的综合实力包括科研实力水平、人才培养能力、办学管理能力、社会服务水平等。判断人才培养的质量一般是通过各种评价方式衡量学生个体进入高校以后的“增值幅度”。

全面提高高等教育质量惠及社会全体成员,利于所有高等教育机构,促进学生个体的充分发展。第一,所有群体共享优质成果,即所有受教育的群体都有接受高质量高等教育的权利,而不以其所在的学校以及所处的学历层次进行区分。第二,在“全面提高高等教育质量”理念指导下,一方面所有的高等教育机构要以提升教育质量为己任,凸显发展特色;另一方面政府、社会应“一视同仁”,积极支持不同类型、不同层次的高等教育机构提升质量。第三,学生个体的全面发展,应体现为在校期间各方面均得到充分培养和发展,而非仅限于学习成绩的“增值”。

高等教育质量的全面提高必须走“以质量提升为核心的内涵式发展道路”[4],树立质量意识,以学生为中心,促进高等教育均衡发展,在优质的基础上致力于公平。全面提高高等教育质量的提出与践行无疑是我国高等教育由外延式发展走向内涵式发展的重要转折点。

三、“全面提高高等教育质量”的行动保障

“全面提高高等教育质量”是宏观概念,它针对的不是某一校、某一人的质量提升,而是我国高等教育整体实力的提升。全面提高高等教育质量的具体实施过程势必是复杂且庞大的,研究者应从中抓住清晰的逻辑线索对具体的行动保障进行探讨分析。因此下文以高等教育行动保障路径的经典模式“输入—过程—输出”为抓手,从生源入口、培养过程以及教育评价着力,对全面提高高等教育质量的行动保障进行简要的梳理。

(一)优化招生制度,保障生源质量

从高等教育“输入—过程—输出”模式来看,生源质量控制显然是提高质量的源头保障。因此,全面提高高等教育质量首先要从招生制度入手,对高等教育招生从考试评价到招生方式进行综合改革。《纲要》提出,要“深入推进高考改革,成立国家教育考试指导委员会,推进分类考试,扩大高等职业教育分类入学考试试点和高等职业教育单独招生考试。改革考试内容和形式,改革考试评价方式,推进综合评价,探索形成高考与高校考核、高中学业水平考试和综合素质评价相结合的多样化评价体系”[1]。2014年,国务院印发《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》,计划“到2020年基本建立中国特色现代教育考试招生制度,形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式,健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制,构建衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习‘立交桥’”[8]。

总体而言,提高生源质量主要遵循以下路径:

第一,效率优先,创新招生评价制度。积极探索高考招生多元模式改革,鼓励不同类型高校探索适合本校发展的综合评价招生机制,赋予学子更多就读自主选择权。纵向上,鼓励不同层次学历教育推进招生改革,尤其是博士生招生制度改革,为我国培养更多高、精、尖人才。

第二,公平为本,兼顾不同群体利益。首先,规范招生考试制度。“改革高考管理制度,推进‘阳光工程’,加快标准化考点建设,规范高校招生秩序、高考加分项目和艺术体育等特殊类型招生。”[1]高校在招生过程中要做到公开透明,保证公平,详细地向社会公布考试招生标准、条件、程序等。高校内部不仅要完善招生制度,而且要对招生工作实施第三方监督。其次,开展专项招生计划。专项招生计划由国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划组成,主要面向边远、贫困、民族地区县及县级以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生,缩减城乡教育差距,促进教育公平。

第三,灵活管理,分类实施人才选拔项目。尽管招生制度改革在公平与规范的基础上赋予了高校主体较大的自主权,主张以多元化的模式探索最优化的评价机制,招收优质生源。但是,针对某些重点项目、基础学科、国家发展新方向、冷门专业等国家会采取相应的政策进行调节。比较突出的如2020年推出“强基计划”,旨在选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。

招生制度的改革提高了招生单位的自主性,多元化综合性评价考核保证了不同类型学校能够在相应的层次里招到符合条件的优秀学生,做到了严格把控“入口”,在注重效率的同时关注公平,确保全体学生都可以享受优质的高等教育。

(二)聚焦本科教育,促进人才培养

“本科教育是高等教育的立命之本、发展之本”[9]已成为各大高校的普遍共识,本科教育质量理所当然地成为高等教育质量全面提升的聚焦点与着力点。本科教育最重要的任务是通过教学培养高质量的人才。为了提高本科教育质量,教育部采取了多项措施,其中最重要的举措是推动本科教学工程“进一步引导高等学校适应国家经济社会发展和人民群众接受良好教育的要求,深化教育教学改革,加大教学投入,全面提高高等教育质量。”[10]

本科教学工程改革主要从三个方面展开,教师、课程、学生。

首先,从教师自身角度而言,由于考核体系的“指挥棒”作用,导致教师将大量的精力投入到科研当中,对教学投入不足。从学校来说,我国高校对教师教学能力的培养仍然重视不够,特别是学校对教师教学能力培训的持续性支持不足。所以要提高本科教育质量就必须要提高教师的教学热情与教学能力,促使高校教师重视本科教学,尽心尽责培养本科人才。同时,还要为本科教育投入优秀的师资。如落实教授为本科生上课制度,保障本科生享有优秀师资的权利。2019年教育部专门发布了《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》,“引导教师潜心育人”,并要求“完善教师评聘制度、加强基层教学组织建设、完善教师培训与激励体系、健全教师考核评价制度、建立健全助教岗位制度”[11]。

其次,本科教学改革的重点内容是建设优质共享的课程。国家对课程体系进行科学规划,“优化公共课、专业基础课和专业课比例结构,加强课程体系整体设计,提高课程建设规划性、系统性,避免随意化、碎片化,坚决杜绝因人设课。”[11]与此同时,重点建设一批高质量的示范性课程。国家适时提出“金课”计划,要求高校开设“高阶性、创新性和挑战度”的课程,淘汰没有深度的“水课”。国家鼓励各高校充分利用互联网资源,加强精品课程建设与共享,让每个学生都有机会接触最优质的课程资源。

最后,大学生是本科教育的能动主体。除了在教师、课程等教育资源方面的投入以外,全面提高本科教育质量的关键在于学生。教育部强调要激励学生刻苦学习,加强学风建设,提高高校学生管理与服务水平,对学生施行严格的教育教学管理制度。陈宝生同志在新时代全国高等学校本科教育工作会议上说“对大学生要合理‘增负’,提升大学生的学业挑战度,合理增加课程难度、拓展课程深度、扩大课程的可选择性……对大学生既要有激励也要有约束,要改变考试评价方式,严格过程考评,……严把出口关,改变学生轻轻松松就能毕业的情况,真正把内涵建设、质量提升体现在每一个学生的学习成果上。”[9]高校要从入口、过程、出口严格把控,提高学生培养质量。

(三)评估与考核并重,多维保障质量

“评估”一直是我国保障高等教育质量的重要手段。2011年,教育部正式下发了《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》,进一步肯定了教学评估的意义和作用,指出要“建立健全以学校自我评估为基础,以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监控为主要内容,政府、高校专门机构和社会多元评价相结合,与中国特色现代高等教育体系相适应的本科教学评估制度”[12],从政策上确立了新的“五位一体”的教学评估制度,引导高校高度重视人才培养,强调评估要回归教学、回归学生、回归教育本质,对本科教育进行全面审视。在“五位一体”评估思想指导之下,我国启动了两轮大规模的教学评估,“合格评估”与“审核评估”,对高校质量进行全面地评价。大规模的评估结果检验了目前高等教育的办学成效,显示了我国高校的综合实力与人才培养水平,证明了“全面质量提高”的成效。

伴随着评估工作展开的是专业认证。2008年,教育部成立了教育部医学教育认证专家委员会,由医学类专业拉开了专业认证建设的帷幕。2015年,首批经管类专业认证试点启动。2017年,理学、农学、文学领域、师范类专业认证全面启动。目前,专业认证包括工程教育认证、人文社科教育认证、理学教育认证、医学教育认证、农学教育认证等五类。此后我国加快本科专业认证的进程,根据自愿原则由各高校提出申请,专业认证协会(由政府教育行政主管部门、高校专家、行业专家等组成)受理并审核。专业认证最主要的目的是规范化、标准化培养专业人才,使之得到行业认可。专业认证的优势是动态化发展,即便是通过认证的学校专业在规定的时间内仍需持续改进本专业的人才培养质量,并形成质量改进报告。目前专业认证已逐渐成为评价高校本科教育质量的重要指标。

教学评估与专业认证除标准考核以外,核心理念是“质量的持续改进”。具体而言,教学评估的目的是确保基本教学质量并实现持续提升,既关注被评估院校的整体教学质量,也关注其教师队伍建设质量、专业与课程建设质量、院校管理质量、学生发展质量等具体项目。专业认证则以确保本专业建设质量为出发点,以学生发展为生长点,以毕业生质量为落脚点,以教师队伍建设、课程体系建设、支持资源建设等为着力点,促进质量持续改进。教学评估与专业认证都重视评价后的持续发展问题,要求院校建立持续性自我监测机制,提升自我改进的能力。

四、总结与讨论

“全面提高高等教育质量”是我国高等教育发展的基本理念,是高等教育质量发展的底线。邬大光教授曾在《纲要》实施的第五年,基于实施经验、取得成就等对未来中国高等教育发展方向的判断认为“加强高等教育内涵建设,全面提高高等教育质量,仍是当前及未来较长一段时间内我国高等教育改革发展的核心主题”[13]。随着我国高等教育迈入普及化阶段,高等教育质量全面提升仍是高等教育改革发展的核心主题,并且随着新时代发展内涵不断地丰富、变化。

通过对《纲要》“全面提高高等教育质量”政策目标的分析可知,高等教育质量全面提高与我国高等教育规模扩张、体系结构的多样化、人民群众对优质教育的追求以及全球化趋势等密不可分,核心在于提高培养人才质量水平,打造结构完整、体系均衡、科学发展的高等教育。在具体行动过程中,以“优化招生制度,保障生源质量”“聚焦本科教育,促进人才培养”“评估与考核并重,多维保障质量”等举措全面提高高等教育质量。

随着我国综合实力的增强,国际影响力的提高,经济社会的转型,厘清高等教育质量全面提高的缘起、内涵、行动保障对后续我国高等教育质量内涵式发展具有指导意义。展望未来,普及化阶段的高等教育应在“全面提高”质量基础上重视内涵式发展,以多样化的质量标准,推进高质量的高等教育体系建设。

[1] 中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].(2011-10-29) [2021-08-16].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html.

[2] 中华人民共和国教育部.面向21世纪教育振兴行动计划[EB/OL].(1998-12-24)[2021-04-30].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2487.html.

[3] 屈廖健,邵剑耀,傅添.谁在高校扩招中获益最多?——高等教育机会获得的群体差异及影响因素研究[J].高校教育管理,2021(3):70-82.

[4] 中华人民共和国教育部.教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见[OB/OL].(2012-04-20) [2021-08-18].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201203/t20120316_146673.html.

[5] SANTIAGO Paulo, TREMBLAYR Karine, BASRI Ester, et al. Tertiary Education for the Knowledge Society: Thematic Review of Tertiary Education[M].2008:259-261.

[6] 中华人民共和国中央人民政府.中共中央国务院印发《中国教育现代化2035》[EB/OL].(2019-02-23)[2021-08-17].http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/23/content_5367987.htm.

[7]中华人民共和国教育部.教育部财政部国家发展改革委关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》的通知[EB/OL].(2017-01-25)[2021-08-15].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201701/t20170125_295701.html.

[8] 中华人民共和国教育部.国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见 [EB/OL].(2014-09-03)[2021-08-15].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201409/t20140904_174543.html.

[9] 陈宝生.在新时代全国高等学校本科教育工作会议上的讲话[J].中国高等教育,2018(Z3):4-10.

[10] 中华人民共和国教育部.教育部财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见[EB/OL].(2017-07-27)[2021-08-15].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201107/t20110701_125202.html.

[11] 中华人民共和国教育部.教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见[EB/OL].(2019-10-12)[2021-08-15].http://wwwmoe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201910/t20191011_402759.html.

[12] 中华人民共和国教育部.教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见[EB/OL].(2011-10-13)[2021-04-30].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201802/t20180208_327120.html.

[13] 邬大光,李国强.《教育规划纲要》实施五年进展与高等教育未来方向的基本判断——《高等教育第三方评估报告》前言[J].中国高教研究,2016(1):4-11.

The Integrated Development of Higher Education Quality:Origin, Connotation and Implementation

JIANG Yan

( Education Research Institute /Faculty Development Center , Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian China )

Due to the increasing gross enrollment rate of higher education in China, and the diversity of enrollment groups and educational services, the "National Outline for Medium and Long-term Education Reform and Development (2010-2020)" advocates "completely improving the quality of higher education". Through the past ten years, it is found that "enhancing the quality of higher education in an all-round way" has been a consensus during the construction of higher education quality in China. Under the guidance of the goal concept of "all-round improving" and "high-quality sharing", China's higher education insists on the mode of intensive development of quality: improve the quality of students with the reform of enrollment system, improve the quality of talent training with the reform of undergraduate teaching as the starting point, and continuously improve the quality with the evaluation and professional certification as the system guarantee. In the future, high-quality higher education in the popularization stage should make diversified and outstanding breakthroughs on the basis of "overall improvement" quality, and build a high-quality higher education system.

culture higher education quality, the integrated development, the connotation construction, undergraduate education

G640

A

1673-9639 (2022) 03-0031-08

2022-01-11

厦门大学研究生田野调查基金项目“我国高职学生自我身份认同研究——基于文化生产视角”(2021FG020)。

江 艳(1989-),女,浙江衢州人,博士研究生,研究方向:高等教育学。

(责任编辑 陈昌芸)(责任校对 王立平)(英文编辑 田兴斌)