黔北红光坝铝土矿成矿作用及找矿标志分析

2022-07-08徐石辉

徐石辉

黔北红光坝铝土矿成矿作用及找矿标志分析

徐石辉

(贵州省地质矿产勘查局106地质大队,贵州 遵义 563000)

贵州省铝土矿资源丰富、矿石质量好、分布广泛、矿床规模大,查明资源储量位居全国第二位。黔北红光坝铝土矿产于下二叠统大竹园组,由3个矿体组成,呈层状-似层状产出,矿体连续稳定,内部结构简单,厚0.92~2.63m,Al2O3含量55.03%~67.02%,估算探明+控制+推断资源量2 037.32万吨,为大型沉积型—水硬铝石铝土矿床。铝土矿主要有碎屑状铝土矿、半土状铝土矿、豆鲕状铝土矿和致密状铝土矿4种类型,主要受沉积古地理条件及淋滤作用控制。下二叠统大竹园组、高悬崖与缓坡转换处和准同生淋滤特征等是良好的找矿标志,今后的找矿方向应集中于古滨岸湿地、具有明显淋滤作用发育的地区。

地质特征;沉积型—水硬铝石铝土矿;成矿作用;下二叠统大竹园组;黔北地区

中国铝土矿主要分布在广西、河南、山西、贵州四地,贵州铝土矿主要为沉积型铝土矿,资源储量居全国第四位,主要分布于黔中和黔北地区。其中,黔北主要为务-正-道地区,已发现中型以上铝土矿20多个,获得铝土矿资源总量7亿多吨(雷志远等,2013)。黔北地区铝土矿地质特征(杨时强等,2015;谭文才,2016;杨瑞东等,2018;张肖,2021)、矿体特征(潘忠华等,2014)、成矿物质来源(张明等,2018;杨涛等,2020)、富集机制(金中国等,2019)、地球化学特征(冯地宽,2016;汪小勇等,2018;)及成因(雷志远等,2013)均有一定的研究,已初步形成了一套较为成熟的沉积型古风化壳铝土矿理论,但下二叠统大竹园组地质特征和成矿地质条件认识不够充分。本文结合前人已有成果,阐述黔北红光坝地区铝土矿的矿区地质特征、矿床特征等,探讨铝土矿成矿地质条件,以期为黔北早二叠世铝土矿深边部找矿突破提供理论参考。

1 区域地质背景

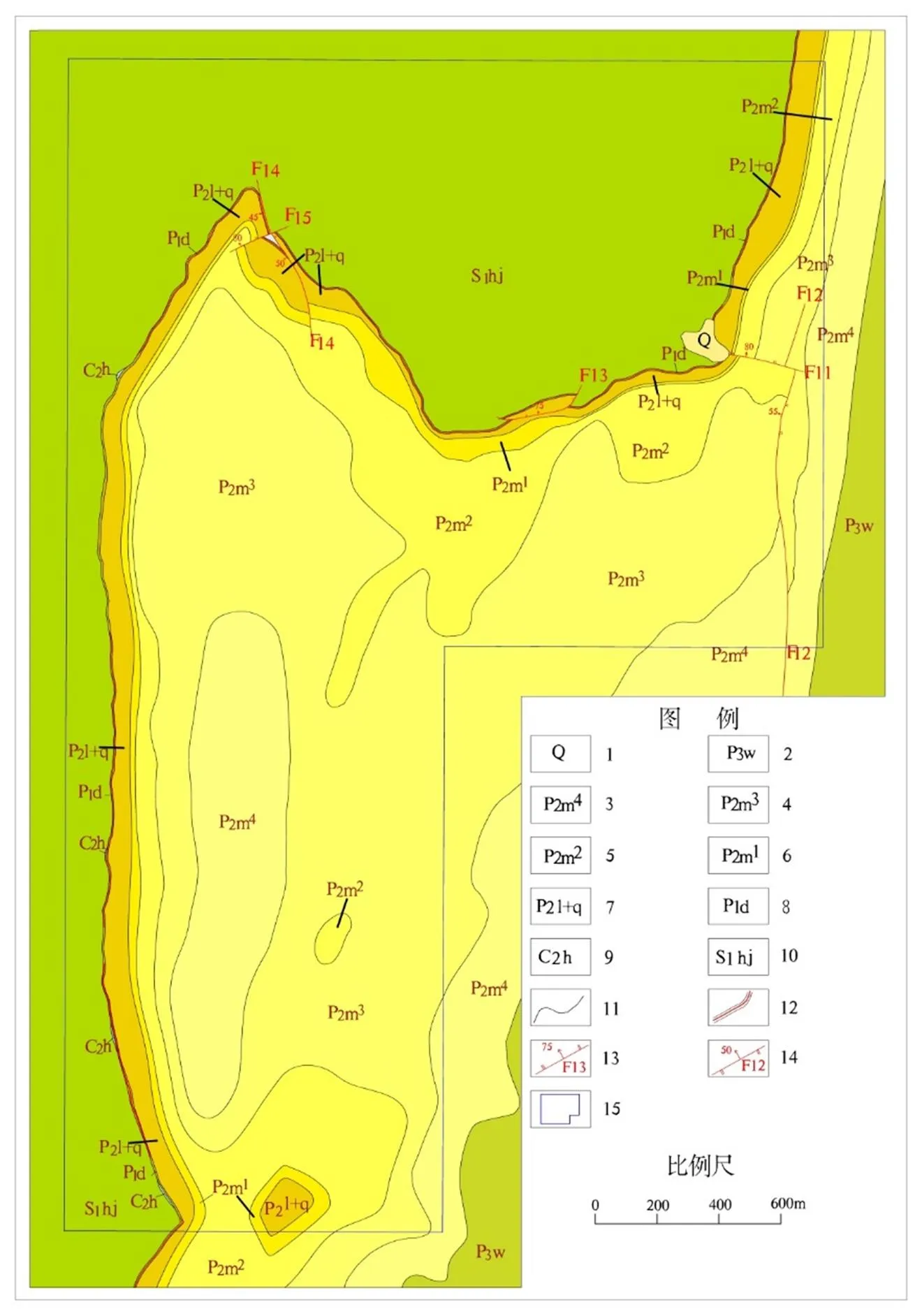

研究区位于上扬子地块黔北隆起区凤岗南北向隔槽式褶皱变形区内(图1),区域上主要出露寒武系、奥陶系、志留系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系及第四系等。构造形迹主要有褶皱、断层及节理等。区内以宽缓背斜与紧闭向斜组合构成的隔槽式褶皱为主,具典型的侏罗山式褶皱组合特点,从西向东有安场向斜、格林背斜、张家院向斜、浣溪向斜、甘龙溪向斜、方里台背斜、新模向斜等。其中,向斜变形强烈,较为紧闭,显示隔槽式褶皱组合特征,常伴有逆断层发育;背斜变形相对较弱,较为宽缓,属于典型的薄皮构造。断层以北东、北北东向发育为主,主要分布在向斜构造之间,从北西向南东分别有梁子断层、芙蓉江断层、培洋断层等。

1.白垩系;2.上三叠统;3.中三叠统;4.上三叠统;5.上二叠统;6.中二叠统;7.下二叠统大竹园组;8.石炭系;9.志留系;10.奥陶系;11.寒武系;12.逆断层;13.正断层;14.性质不明断层;15.矿区范围

图1 区域地质图

区内已知矿产有铝土矿、煤、硫铁矿、铅锌矿、萤石、重晶石和熔剂灰岩等。其中铝土矿、煤矿资源比较丰富,工业利用价值较大,其余矿种规模小,但可供地方开发利用。其中,铝土矿产于下二叠统大竹园组中上部,伴生矿产镓(Ga)、锂(Li2O)、钪(Sc)等资源潜力也较大。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区内主要出露下志留统韩家店组(S1),上石炭统黄龙组(C2),下二叠统大竹园组(P1),中二叠统梁山组(P2)、栖霞组(P2)、茅口组(P2)及上二叠统吴家坪组(P3)和第四系(Q)(图2)。

1.第四系;2.上二叠统吴家坪组;3.中二叠统茅口组一段;4.中二叠统茅口组二段;5.中二叠统茅口组三段;6. 中二叠统茅口组四段;7.中二叠统栖霞组与梁山组;8.下二叠统大竹园组;9.石炭系黄龙组;10.下志留统韩家店组;11.地层界线;12.矿体出露点;13.正断层;14.逆断层;15.矿区范围

(1)韩家店组:分布于矿区北部和西部,厚>200m,紫红、灰绿色页岩、泥岩、粉砂质页岩夹薄层粉砂岩或薄层生物碎屑灰岩。

(2)黄龙组:主要分布在矿区西部,厚0.00~6.00m,灰、灰白、肉红色厚层块状细至粗晶灰岩。

(3)大竹园组:为矿区铝土矿含矿岩系,厚0.62~12.39m,平均4.59m。灰、深灰、灰黑、灰绿色铝土质粘土岩、含碳质粘土岩、砾状粘土岩,局部见赤铁矿结核,中部含一层铝土矿。

(4)梁山组:厚0.08~6.84m,平均1.56m,黑色粘土岩、碳质粘土岩,局部含粉砂质粘土岩、黑色薄层硅质岩,偶夹劣质煤线。

(5)栖霞组:分布于矿区北部和西部,厚58.48~121.87m,平均91.67m,底部为灰、深灰中—厚层细晶灰岩与深灰、灰黑色中厚层含泥质灰岩互层;下部为灰、深灰色中厚层细晶灰岩;中部为灰、深灰色中厚—厚层微晶灰岩;上部为浅灰色厚层块状细晶灰岩。

(6)茅口组:分布于矿区中西部,为矿区沉积厚度较大的浅海碳酸盐岩。根据岩性特征自下而上分四段:茅口组一段(P2m1)厚13.43~30.68m,深灰色中厚层细晶灰岩、含泥质灰岩夹燧石结核;茅口组二段(P2m2)厚68.67~131.50m,灰—深灰色中—厚层细晶灰岩与深灰—灰黑色中厚层含泥质灰岩互层;茅口组三段(P2m3)厚84.31~114.90m,灰、深灰色中—厚层状细晶含有机质泥质灰岩,局部为炭泥质灰岩,间夹瘤状灰岩;茅口组四段(P2m4)厚237.44m,浅灰、灰色厚层块状细晶灰岩。

(7)吴家坪组:仅分布于矿区东部边缘,厚>50m,底部为灰、黄灰、灰白色高岭石粘土岩、铝土质粘土岩、黑色碳质页岩夹劣质煤层(线);下部为深灰、黑灰色中厚层含泥质生物碎屑灰岩、含燧石团块及条带灰岩;中部为灰白、黑灰色中厚—厚层块状硅质岩;上部为黑灰色厚层块状灰岩夹灰黑色有机质、泥质灰岩条带,偶含灰黑色燧石团块及条带。

(8)第四系:主要分布在地势低洼处,厚0~15.62m,以残积物、坡积物、坠积物为主。

2.2 构造

矿区处于新模向斜西翼,区内主体构造为近于南北向的凤王槽向斜和大湾背斜,为新模向斜西翼的次级褶皱构造,控制了矿区内各地层及铝土矿层的展布形态;矿区东部、北部发育有东西向(F11)、南北向(F12)、北东向(F15)、北西(F14)断层构造及新构造运动产生的滑移构造(F13),均对矿区的铝土矿层有一定影响,其中尤以东部的南北向断层F12影响较大。

2.3 含矿岩系特征

下二叠统大竹园组为矿区内铝土矿含矿岩系,展布面积约为4.50km2,平行不整合于上石炭统黄龙组(C2)灰岩或下志留统韩家店组(S1)页岩之上。下部为灰绿、黄绿、黄灰、浅灰、褐黄色绿泥石粘土岩、绿泥石岩、铁绿泥石岩、水云母粘土岩、含铁质、铁质粘土岩、砾状粘土岩,偶见赤铁矿结核。中上部为灰、浅灰色碎屑状、致密状、豆鲕砾状铝土矿或铝土岩,见黄铁矿呈团块状或结核状产出;顶部为浅灰、灰白、灰色粘土岩,含豆鲕状及砾状铝土岩、粘土岩、铝土矿。与上覆地层中二叠统梁山组(P2)粘土岩、含碳质粘土岩或栖霞组(P2)灰岩呈平行不整合接触,厚0.62~12.39m,平均4.59m。矿系厚度在平面上总体呈从北向南变薄的趋势,总体厚度变化不大。

据岩性组合特征大致归纳为粘土岩-铝土矿型及粘土岩-铝土岩型两种剖面结构类型,简述如下:

(1)粘土岩-铝土矿型:下部为深灰、灰黑色厚层—块状含铝土质粘土岩、薄—中厚层含豆鲕、豆砾状铝土质粘土岩,局部夹赤铁矿、硫铁矿透镜体;中上部以浅灰、深灰色碎屑状铝土矿为主,偶见灰色致密状铝土矿产出;顶部常为灰—深灰、褐黄色中厚层含豆鲕状铝土岩及铝土质粘土岩,个别地段的矿层直接与中二叠统梁山组碳质粘土岩接触。代表性剖面为ZK1204。

(2)粘土岩-铝土岩型

下部为浅灰、深灰、灰绿色铝土质粘土岩、粘土岩;中上部为浅灰、灰色中厚层状致密状铝土岩及粘土岩。代表性剖面为ZK1006。

3 矿体地质特征

3.1 矿体特征

矿区铝土矿属沉积型—水硬铝石铝土矿床,矿体产于呈近南北向展布的凤王槽向斜和大湾背斜两翼,产出层位为下二叠统大竹园组含铝岩系中上部。矿区由三个矿体组成(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿体),Ⅰ号矿体为主矿体。矿体呈层状、似层状产出,产状与围岩一致;个别地段存在无矿天窗,矿体连续稳定;矿体内部结构简单,厚度变化较稳定。矿体块段厚0.92~2.63m,平均厚1.61m;含Al2O3含量55.03%~67.02%,均值57.19%;SiO2含量7.35%~15.47%,均值12.590%;A/S 3.83~8.24,均值4.54;Fe2O31.68%~12.66%,均值8.72%;TS 0.047%~4.891%,均值2.735%;估算探明+控制+推断资源量2037.32万吨。其中:探明资源量299.83万吨,控制资源量363.36万吨,推断资源量1374.13万吨。属大型铝土矿床。

(1)I号矿体:分布于呈近南北向的凤王槽向斜和大湾背斜两翼,地表出露于矿区北部及凤王槽向斜西翼,在平面上呈“Γ”形展布。东西宽约2200m,南北长约3000m,展布面积约3.35km2。矿体产状与围岩一致,严格受凤王槽向斜和大湾背斜的控制,在剖面上略有起伏,缓—中等倾斜。大湾背斜东翼倾角14°~26°,平均20°;大湾背斜与凤王槽向斜之间的倾角33°~57°,平均50°;凤王槽向斜西翼倾角30°~48°,平均40°。矿体呈层状、似层状产出,以单层矿产出为其主要特征,单工程矿体厚0.81~5.65m,均厚1.82m,变化系数为46.39%,属较稳定型。矿体厚度在平面上总体呈由地表向深部、由东向西、由北向南逐渐变薄的趋势。求获探明+控制+推断资源量2002.47万吨,其中探明资源量299.83万吨、控制资源量363.36万吨、推断资源量1339.28万吨。

(2)Ⅱ号矿体:位于矿区北东部,呈一个狭长的四边形,长0.35km,宽0.27km,展布面积约0.0234km2,倾向75°,倾角70°;矿体在地表有TC245、TC20、TC247三个工程控制;矿体单工程厚度0.83~1.00m,均厚0.92m;含Al2O3含量52.21%~63.60%,均值57.44%;SiO2含量11.12%~19.26%,均值14.71%;A/S 2.71~5.72,均值4.18;Fe2O3含量3.87%~9.68%,均值7.07%;TS 0.024%~0.785%,均值0.310%;估算推断资源量17.73万吨。

图3 铝土矿自然类型

A.碎屑状铝土矿;B.豆鲕状铝土矿;C.致密状铝土矿;D.半土状铝土矿

(3)Ⅲ号矿体:位于矿区北东部边缘,呈一个不规则四边形,长0.10km,宽0.068km,展布面积约0.0068km2,倾向近东,倾角70°。矿体在地表有TC21、TC252两个工程控制;矿体单工程厚度1.10~2.75m,均厚1.93m;Al2O3含量62.46%~68.84%,均值65.65%;SiO2含量10.24%~14.47%,均值12.36%;A/S 4.32~6.72,均值5.52;Fe2O3含量1.38%~3.42%,均值1.90%;TS 0.014%~0.129%,均值0.072%;估算推断资源量17.12万吨。

3.2 矿石质量

3.2.1 矿石结构、构造

区内铝土矿矿石结构有碎屑结构、豆鲕结构、泥晶结构和粉晶结构四种。其中,碎屑结构为矿区主要矿石结构类型,主要系由硬水铝石胶结碎屑而成,呈不规则圆形、椭圆形。豆鲕结构仅次于碎屑结构的另一种重要结构类型,由豆粒、鲕粒、胶结物组成。

区内铝土矿矿石构造有块状构造、半土状构造和致密状构造。块状构造是矿区矿石构造的主要类型,呈均一块状。半土状构造是矿区常见的矿石构造类型,呈灰白、浅灰及黄灰色,大部分为碎屑结构。

3.2.2 矿石矿物成分及化学成分

矿区铝土矿石由23种矿物组成,以一水硬铝石为主,粘土矿物(水云母、高岭石、绿泥石、白云母、黑云母)次之,再次为铁矿物(褐铁矿、赤铁矿、磁铁矿)、钛矿物(锐钛矿、金红石、榍石、白钛矿、板钛矿)、锆矿物(锆石、斜锆石)和硫化矿物(黄铁矿、磁黄铁矿)及其它矿物(重晶石、电气石、磷钇矿、磷灰石、绿帘石、独居石)零星。一水硬铝石为铝土矿主要矿石矿物,呈针柱状、板状、柱状或粒状分布,含量多集中在60%~90%,铝土矿品位越好,一水硬铝石含量越高,二者呈正比。

矿区铝土矿石的主要化学成分为Al2O3、SiO2、Fe2O3、TS、TiO2和LOI。次要化学成分有MgO、CaO、K2O、Na2O、P2O5、RE2O3、CO2等,微量元素有Li、Ga、Ge、Ba、Sr、Nb、Ta、Zr、Cr、Mn、Pb、Cu、Zr、V、Sn、Be、Sc和Au等。Al2O3是矿区铝土矿矿石中主要有用成分,主要赋存于一水硬铝石中。

3.3 矿石自然类型和品级

根据矿石宏观特征和镜下鉴定,将矿石划分为碎屑状铝土矿(图3A)、半土状铝土矿(图3D)、豆鲕状铝土矿(图3B)、致密状铝土矿(图3C)四类(图3A)。

(1)碎屑状铝土矿:为主要自然类型,灰、深灰及黄灰色,碎屑结构,块状构造,矿石质地疏松—致密,碎屑颗粒明显,主要呈砂屑、砾屑,碎屑呈棱角或浑圆状。Al2O3平均含量为55.39%、A/S 6.30(表1)。

(2)豆鲕状铝土矿:为次要自然类型,灰、深灰色,具豆、鲕结构,块状构造,它由豆状、鲕状一水硬铝石组成的混合型矿石,Al2O3平均含量为54.43%、A/S 4.26(表1)。

(3)致密状铝土矿:为次要自然类型,灰、深灰色,致密结构,块状构造,Al2O3平均含量为53.13%、A/S 4.40(表1)。

表1 铝土矿主要化学成分特征一览表

(4)半土状铝土矿:为次要自然类型,灰、灰白及黄灰色,泥晶或粉晶结构,半土状构造—块状构造,Al2O3平均含量为67.38%、A/S 12.27(表1),矿石质量较优。

按照《铝土矿、冶镁菱镁矿地质勘查规范》(质量分数<15%),将矿区矿石工业类型划分为高硫低铁型(TS≥0.8%)(占97.8%,分布于深部)和低硫低铁型(TS<0.8%)(占2.2%,主要分布于地表及浅部);将矿石品级分为Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ三种类型,其中Ⅳ级品占4.70%,矿山资源量95.66万吨,Ⅴ级品占26.83%,矿山资源量546.66万吨,Ⅵ级品占68.47%,矿山资源量1395.00万吨(表2)。

表2 红光坝铝土矿矿石品级及其主要化学成分特征一览表

3.4 矿体围岩和夹石

铝土矿矿体直接顶板为P1顶部的铝土岩、铝土质粘土岩及P2碳质页岩、P2灰岩。矿体底板有P1中下部的铝土岩、铝土质粘土岩。

矿体局部夹有厚0.23~1.70m的铝土质粘土岩、黄铁矿粘土岩等不稳定夹石。

4 成矿地质条件及找矿标志

以现代沉积地质学和矿床地质学的理论为指导,系统收集研究区基础地质与铝土矿勘查成果为基础,通过野外地质调查和取样测试,总结铝土矿成矿时代、沉积环境、岩相古地理特征和成矿作用等,提出区域找矿标志和找矿方向。

4.1 成矿时代

本区含矿岩系时代归属存在较大争议,四川省地质局1976年完成的1∶20万“南川幅”区调报告,将含矿岩系视为中二叠统梁山组(P2),贵州省有色地质局也沿用梁山组(P2)。

106队在1986至1991年先后取送数十件含矿岩系之古孢粉样,经中国地质科学院地质研究所鉴定属早至晚石炭世化石,故将含矿岩系形成时代确定为上石炭统,定名为上石炭统大竹园组(C1)。

2009年12月至2013年5月由国土资源部统一部署,贵州省国土资源厅组织的务(川)正(安)道(真)地区铝土矿开展整装勘查工作中,根据中国地质大学(黄兴等,2012)科研成果,铝土矿的地质时代定为早二叠世紫松期—隆林期,地层代号为下二叠统大竹园组(P1)。

4.2 沉积环境和古地理

各种矿石类型具有不同成因,碎屑状矿石是在滨岸湿地环境中原生泥质层经过充分暴露碎裂后形成,豆鲕状矿石是原生矿层在酸化孔隙水作用下发生铝质胶体析出过程而形成的,矿石中的豆鮞粒相对于基质具有后生、原位成因特点,致密状矿石大部分为化学沉积产物,是碎屑状—豆鲕状矿石在淋滤过程中产生的胶体或化学溶解物质侧向迁移,选择性沉淀的结果,土状—半土状矿石是淋滤作用对以上三种矿石的强烈改造作用的产物,因此具有最好的矿石质量。由于含矿岩系铝土矿、黏土岩主要为均质构造,缺乏其它具有指相意义的沉积构造,因此其沉积环境一直有争议。

通过古盐度指标B含量、Sr/Ba和V/Zr比值等研究,37个样品B含量分析。含矿岩系下部7个样品B<60×10-6,中上部8个样品B>100×10-6、 22个样品B介于60~100×10-6之间。致密状铝土质粘土岩(铝土矿)的1 从区域古地理看,贵州北部地区石炭纪—二叠纪靠近东西向的狭长形扬子海海湾,因此认为务正道地区铝土矿形成于向北开口的海湾环境。从铝土矿类型看,致密状铝土矿呈现南部厚、北部薄的变化趋势,而碎屑状、豆鲕状、半土状铝土矿围绕海湾环状分布,说明铝土矿形成于围绕半封闭海湾的湿地环境。 通过锆石年代学对比和微量元素分析,发现铝土矿层内碎屑锆石年龄谱与下伏志留系韩家店组碎屑岩中的具有高度相似性,而化学活动性弱的示踪性元素如Zr-Hf-Ta-Nb等元素也同样证实铝土矿的物源主要来自志留系韩家店组。而铝土矿层直接沉积在黄龙组灰岩残余层位及钻孔岩芯中发现的黄龙组中出现次生岩溶角砾的现象说明,区域内的黄龙组在暴露过程中已风化剥蚀殆尽,在该过程中形成的红土化物质也参与了铝土矿的形成,但应为次要物源,但该地层最为重要的作用还在于为铝土矿沉积提供了储存空间。此外,微量元素图解还显示梵净山一带的双峰式岩浆岩可能也提供了一定物源。 传统的机械作用成矿观点受到质疑。根据对碎屑成分的分析,铝土矿层内的碎屑主要以黏土质碎屑为主,这种碎屑不可能经过长距离搬运仍保持较差的磨圆度,此外,尚发现以品位达到矿石标准的碎屑及破碎的豆鮞颗粒,以上证据均表明,这些碎屑未经过长距离的搬运过程。因此经研究后初步认为碎屑状铝土矿形成于盆地内部,铝土矿碎屑为内碎屑。机械作用搬运的表现形式主要是粘土级矿物的悬浮搬运,而不是传统认识的碎屑物质的滚动和跳跃搬运。 通过对矿层内铝土质豆鮞颗粒的偏光显微镜、扫描电镜观察,以及LA-ICP-MS的原位微区成分分析,发现了代表胶体运移的渗滤管现象,并发现豆鮞粒各不同圈层具有不同的化学成分,高硅与高铝圈层相间出现,初步证实了胶体凝聚成矿作用的存在,证实豆鲕状铝土矿主要是胶体凝聚成因。 通过对大量钻孔岩芯的观察及对代表性钻孔进行质量平衡计算,发现淋滤作用是优质铝土矿形成的主导因素,并通过“渣状层”+土状—半土状铝土矿层的沉积组合识别了最多高达3期准同生和后生淋滤作用过程,对应于2~3层优质的土状、半土状优质铝土矿。 铝土矿形成的主要控制因素包括沉积古地理条件及淋滤作用,前者控制了含矿岩系的分布和厚度,决定了优质铝土矿形成的古地理背景;后者控制了优质铝土矿的分布和范围。同时,建立了控制铝土矿形成的动态沉积模式,指明铝土矿的形成是一个长期的并变化的过程,暴露风化作用提供了大量成矿母质,古地理环境决定了含矿岩系的厚度及矿石类型,同沉积期及后期的淋滤作用共同控制着矿石质量。 (1)铝土矿含矿岩系为一套上部富铝、下部富铁的铝土质粘土质沉积组合,其上覆岩石地层主要为P2的大套灰岩,下伏岩石地层为C2灰岩或S1泥、页岩,表明矿系岩(矿)石组合及顶、底板岩石特征的标志十分明显。 (2)铝土矿产于P1中上部,含矿层位固定,专属性异常典型,因而,该层位是区内寻找铝土矿最为可靠的标志和依据。 (3)铝土矿含矿层上覆二叠系栖霞-茅口组常形成悬岩,其下伏层的韩家店组页(泥)岩大多形成缓坡,故黔北铝土矿大多位于高悬崖与缓坡转换处,此为铝土矿找矿的一个重要地貌标志。 (4)受燕山运动的影响,在向斜中含铝岩系之上广泛分布有二叠系、三叠系碳酸盐岩,使含矿层免受到侵蚀、剥蚀,从而使含铝岩系得以良好保存,而背斜中则被剥蚀殆尽,即黔北含二叠系向斜可作为远景预测的依据。 (5)含矿岩系厚度较大,含矿岩系厚度是铝土矿形成的基础,也是沉积环境和古地理的沉积记录。含矿岩系厚度过小,反映沉积时处于剥露区。含矿岩系厚度较大,反映沉积时处于沉积区。含矿岩系厚度较大为后期淋滤成矿打下基础。 (6)地表露头或钻孔岩芯发育淋滤尤其是准同生淋滤特征,由于铝土矿尤其是优质铝土矿是在暴露、淋滤过程中形成的,因此确定含矿岩系的淋滤特征极为重要。淋滤特征表现为上部渗流带岩石颜色较浅(白色、灰白色),而下部潜流带岩石颜色偏暗(深灰色、灰黑色、灰绿色或紫红色)。 总之,务正道铝土矿的动态成矿模式表明铝土矿主要形成于两次准同生淋滤期,因此该区铝土矿的找矿方向应该集中于古滨岸湿地、具有明显淋滤作用发育的地区。 (1)黔北红光坝铝土矿产出层位为下二叠统大竹园组,由3个矿体组成,呈层状、似层状产出,矿体连续稳定,内部结构简单,厚0.92~2.63m,均厚1.61m;Al2O3含量55.03%~67.02%,均值57.19%,估算探明+控制+推断资源量2037.32万吨,属大型铝土矿床。 (2)黔北红光坝铝土矿属沉积型一水硬铝石铝土矿床,矿石结构有碎屑结构、豆鲕结构、泥晶结构和粉晶结构,矿石构造有块状构造、半土状构造和致密状构造,可划分为碎屑状铝土矿、半土状铝土矿、豆鲕状铝土矿、致密状铝土矿四类自然类型,局部夹铝土质粘土岩、黄铁矿粘土岩等不稳定夹石。 (3)铝土矿形成的主要控制因素为沉积古地理条件及淋滤作用,赤道附近炎热潮湿有淡水输入围绕半封闭海湾的湿地环境控制了含矿岩系的分布和厚度,淋滤作用控制了优质铝土矿的分布和范围。 (4)大竹园组及顶、底板岩石特征标志、高悬崖与缓坡转换处和准同生淋滤特征等是良好的找矿标志,铝土矿的找矿方向应集中于古滨岸湿地、具有明显淋滤作用发育的地区。 雷志远,翁申富,陈强,熊星,潘忠华,和秀林,陈海.2013.黔北务正道地区早二叠世大竹园期岩相古地理及其对铝土矿的控矿意义[J].地质科技情报,32(01):8-12. 杨时强,向达福,陈强,杨志书,杨曼.2015.黔北务正道铝土矿新模向斜矿体特征及找矿前景[J].四川地质学报,35(02):197-200. 杨瑞东,高军波,赵奎,余家腊,竺成林,高磊,陈吉艳,周汝贤.2018.贵州清镇林歹铝土矿顶、底板特征及其对铝土矿成矿的影响[J].地质学报,92(10):2155-2165. 潘忠华,翁申富,程悦.2014.黔北务正道铝土矿矿体特征及找矿前景——以务川大竹园铝土矿床为例[J].四川地质学报,34(03):377-380. 张肖.2021.贵州省道真县桃园铝土矿床地质特征及找矿预测[J].四川地质学报,41(01):57-61. 张明,汪小勇,刘建中,何金坪,龙成雄.2018.贵州修文比例坝铝土矿成矿物质来源及沉积环境研究[J].贵州地质,35(02):88-95. 杨涛,黄波,朱和书,马力克.2020.贵州省沉积型铝土矿“移硅沉铁富铝”成矿模式探讨[J].矿产与地质,34(04):696-703. 金中国,刘辰生,邹林,郑明泓,张力,韩英.2018.贵州务-正-道地区二叠纪铝土矿沉积环境地球化学证据[J].地质学报,92(04):817-827. 冯地宽.2016.论黔北铝土矿几个主要化学组分间的相关关系——以红光坝铝土矿为例[J].有色金属文摘,31(01):79-80. 汪小勇,王泽鹏,潘启权,龙成雄,杨锦,张万东.2018.贵州修文比例坝铝土矿矿床地质地球化学特征及其意义[J].中国锰业,36(03):39-43. 黄兴,张雄华,杜远生,覃永军,翁申富,雷志远,郄文昆,蒋涛.2012.黔北地区铝土矿形成的地质时代[J].地质科技情报,31(03):49-54. Metallogenesis and Prospecting Criteria of the Hongguangba Bauxite Deposit in North Guizhou XU Shi-hui (The 106th Geological Party, Guizhou Bureau of Geology and Mineral Exploration, Zunyi, Guizhou 563000) Guizhou Province is rich in bauxite resources. The bauxite deposits of Guizhou Province are known for their large scale and good ore quality and widespread distribution. The Hongguangba bauxite deposit in north Guizhou is hosted in the Lower Permian Dazhuyuan Formation. It is a large sedimentary diaspore bauxite deposit and is composed of three ore bodies which occur in stratiform and stratoid form. The orebodies are continuous and stable with simple internal structure with a thickness of 0.92-2.63 m. The bauxite ore contains 55.03%-67.02% Al2O3. There are main four types of bauxite: clastic bauxite, semi earthy bauxite, pisolitic bauxite and compact massive bauxite. The bauxite resources (331 + 332 + 333) are estimated at 20.3732 Mt. The deposits are mainly controlled by paleogeographic conditions. The Lower Permian Dazhuyuan Formation, the transition between high cliff and gentle slope and parasyngenetic leaching are good prospecting criteria. The future prospecting target should focus on the ancient coastal wetland and the area with leaching development. geological feature; sedimentary diaspore bauxite deposit; mineralization; Lower Permian Dazhuyuan Formation; north Guizhou P611.2+2 A 1006-0995(2022)02-0227-07 10.3969/j.issn.1006-0995.2022.02.009 2021-07-14 徐石辉(1968— ),男,贵州遵义人,高级工程师,主要从事地质矿产勘查4.3 成矿作用

4.4 找矿标志

5 结语