江西致灾强雷电的特征分析

2022-07-08王鑫森马中元陈鲍发黄龙飞李燕玲

王鑫森,马中元,陈鲍发,黄龙飞,李燕玲

(1.景德镇市气象局,景德镇 333000;2.江西省气象科学研究所,南昌 330046)

0 引言

雷电是“联合国国际减灾十年”公布的10种自然灾害之一,是一种常见天气现象,尤其是强雷电,其强大的电流、炙热的高温、猛烈的冲击波以及强烈的电磁辐射等物理效应,使其在瞬间产生巨大的破坏力,危害人民的生命财产安全。

江西地处亚热带季风气候区,境内雷电活动频繁。据不完全统计,2013年江西省遭雷击死亡达28人;2014年32人;2015年26人,占气象灾害死亡人数的70%以上,每年直接经济损失在10亿元以上。随着天气预报业务的发展,对雷电天气的监测手段越来越多,预警预报信息也受到越来越多人的关注,但目前强雷电的预警预报信息对公众的服务效果达不到精细和规范化的要求。强雷电的定义不明确,雷电预警发布虽然频繁,但没有具体区分一般性雷暴和强雷暴,也没有提出致灾和不致灾的区别。为此文章分析2014—2016年江西省20次强雷电过程,以闪电信息强度、陡度、密度及分布为依据,结合雷击受灾报告、雷达回波等资料,研究致灾强雷电的标准与特征。

强雷电与回波强度、闪电密度、闪电强度有关,王鑫森[1]等根据景德镇历年雷击情况,提出10 min闪电强度最强达±20 kA以上,且闪电密度达10 个/10 km2或以上为致灾强雷电的标准;许爱华[2-4]等研究表明,雷击死亡人数与闪电密度相关,当副高东退,短波槽携带弱冷空气东移,中层为负变温,CAPE、K指数、SI等不稳定度指数均达到强对流天气的阈值时最易发生强雷电天气;马中元[5]等指出强雷电天气在雷达回波上具有强对流天气的特征,如窄而长的飑线、雷暴回波短带、弓状回波、风暴超级单体、指状回波等强对流天气雷达回波结构特征,都极易产生强雷电天气,甚至出现致灾强雷电天气。在雷达观测分析中,必须重视和严密监视雷暴回波带的形成,尤其是注意回波的合并效应,几乎所有的雷暴回波带都是由单体不断发生合并而产生的。易笑园[6]、沈永海[7]、黄兰兰[8]等研究了地闪频数与雷达回波顶高的关系、雷达回波的结构、正地闪与强回波的移动方向,并指出闪电密集区消失早于强雷达回波区消散[9]。这些研究成果均为文章的分析提供了参考依据。

1 资料与方法

文章以雷电密度为依据,即在雷电最强时段能够达到或超过50个/6 min(正负闪总数)为1次强雷电过程,共选取了江西省2014—2016年20个强雷电过程,使用江西WebGIS雷达拼图及其叠加的10 min闪电信息、江西地面气象观测资料,采用数理统计方法、形态识别法进行对比分析。

2 江西强雷电过程的闪电信息特征

自从闪电定位仪在全国布点,其正负闪数据成为直接观测到雷电的记录。从江西省2014—2016年20次强雷电过程10 min最强闪击时段闪电定位资料信息可以得出,在短短10 min之内,每个强雷电过程均有密集闪电区,密集程度非常高,聚集在一起形成蜂窝状,根据估算,闪电密度均超过10个/10 km2或以上,达到致灾强雷电的定义标准[1],同时,发现2014-06-17、2014-07-18、2015-07-16、2016-04-03、2016-06-19密集闪电区的面积大,10 min之内强雷电覆盖多个县区,覆盖面积达100 km2或以上,此类强雷电称之为大范围致灾强雷电。根据江西各地的雷击报告,大范围致灾强雷电均会有明显的雷击损伤,应重点防范。

由此可见,江西强雷电过程都会出现雷电密集区,10 min雷电正负闪密集程度反映了雷电过程的强弱,当闪电密度均超过10个/10 km2或以上时,易出现雷电灾害,可以考虑发布雷电橙色预警,当闪电密集且覆盖大范围地区时(100 km2或以上),可以发布雷电红色预警。

3 江西致灾强雷电的雷达回波特征

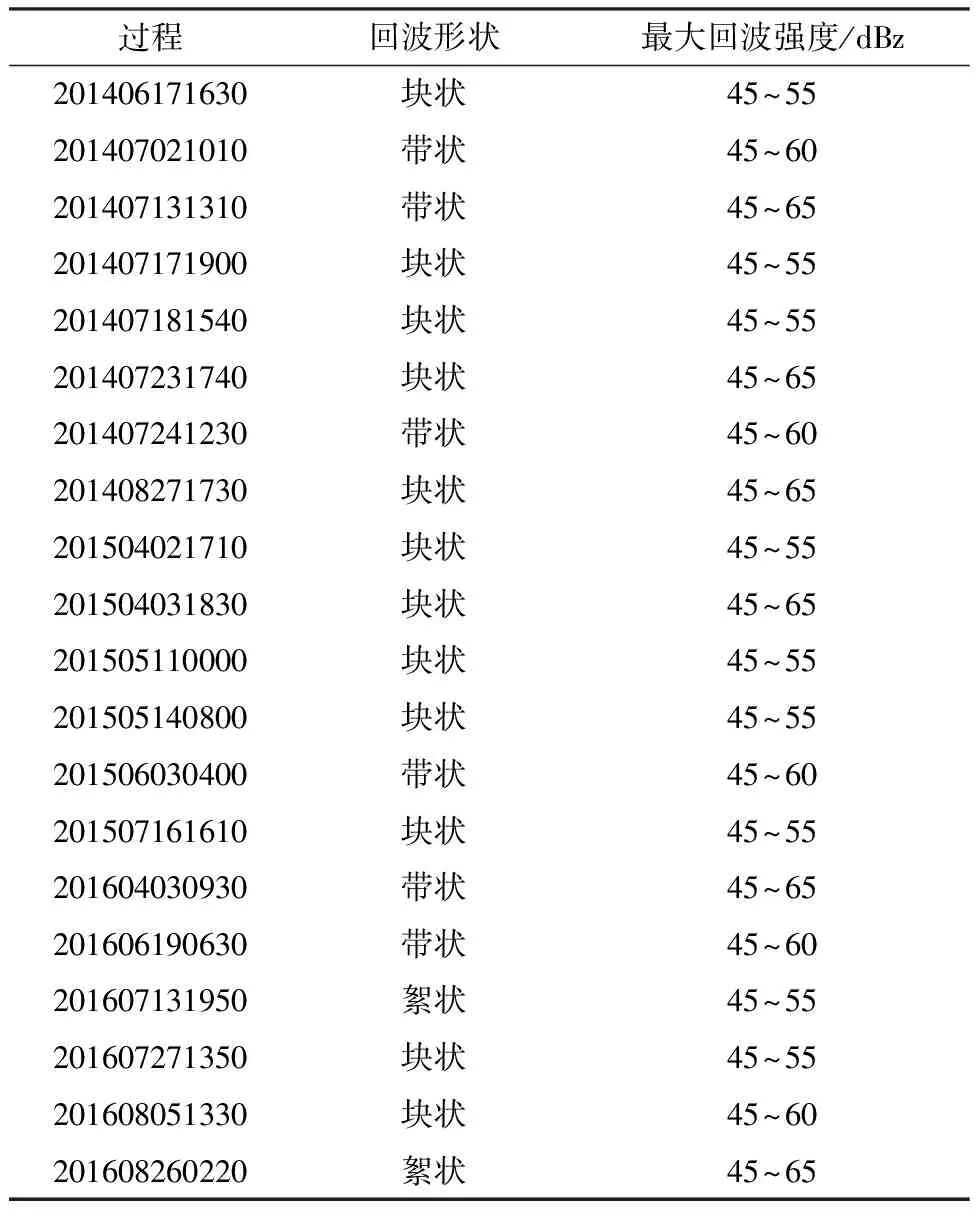

雷达回波是监测闪电的重要手段,文章使用江西WebGIS雷达拼图及其叠加的10 min闪电信息分析致灾强雷电过程,表1为江西2014—2016年致灾强雷电发生时的雷达回波强度、形态统计,可以看到致灾强雷电由带状强回波和局地团(絮)状强回波造成。当几个局地回波团有组织的形成飑线,或短带回波东移发展成飑线时,强雷电的影响范围扩大,时间最持久,大范围(10 min覆盖100 km2以上)致灾强雷电过程几乎都是强飑线造成的。强雷电发生时强回波中心强度一般达45 dBz或以上,大部分强雷电过程最大回波强度可达55 dBz以上,可以把45~55 dBz的雷达回波强度定为强雷电发生的标准阈值。

表1 江西2014—2016年致灾强雷电发生时的雷达回波强度、形态统计

由此可见,江西强雷电由带状强回波和局地团(絮)状强回波造成,回波强度达45~65 dBz,当局地回波单体或短带回波发展成飑线时,往往会造成大范围的致灾强雷电过程。

4 强雷电过程个例分析

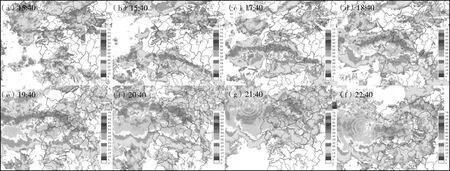

图1为2014-07-18江西省大范围致灾强雷电过程的雷达回波演变,15:40赣南有许多强对流单体,总体呈西北—东南走向,回波中心强度达45~55 dBz。1 h后,16:40多个强对流单体进行合并,结构密实,连成一线,形成了典型的飑线结构。从图1上看到,飑线呈东西向,长度达500 km左右,且飑线以西的湖南中部还有多个强对流单体构成的强回波团。从气象上尺度的划分,已属于中α尺度上较大的系统。飑线带上有多个60~65 dBz强中心,所经之处,不仅带来了密集的强雷电,还造成多地雷暴大风,其中16:35永新出现冰雹,最大直径1 mm。17:40飑线向北移动,湖南中部的强回波团并入飑线,强度总体增强,构成飑线的多个强单体连成一线,强度都达到了55~65 dBz。在此过程中17:07萍乡市莲花县出现极大瞬间风17 m/s(东南风)。18:40飑线继续向北移动,中部向上供起,形成较为典型的“弓”形结构,“弓”形头部回波强度达60~65 dBz,出现大风的范围扩大,有3个国家站出现8级以上大风,其中18:24广昌出现极大瞬间风速19 m/s(南东南风)、18:27萍乡出现极大瞬间风速18 m/s(西南风)、18:31宜春出现极大瞬间风速20 m/s(东东南风)。19:40飑线继续向北移动,形态完整,中心强度变化不大,强雷电的范围与强度仍很大。20:40飑线中段、西段强度减弱,出现断裂,但强雷电的范围与强度变化不大。21:40飑线形态已消失,但位于原飑线东段的回波强度仍达55~65 dBz,在其范围以内仍有大范围的强雷电出现。22:40整体回波继续减弱,强回波范围也明显缩小,只有在一些范围较小的55~65 dBz强回波中心才有密集闪电区,虽然也达到了是致灾强雷电的标准,但影响范围已降至50 km2以下。

图1 2014-07-18江西省大范围致灾强雷电过程的雷达回波演变

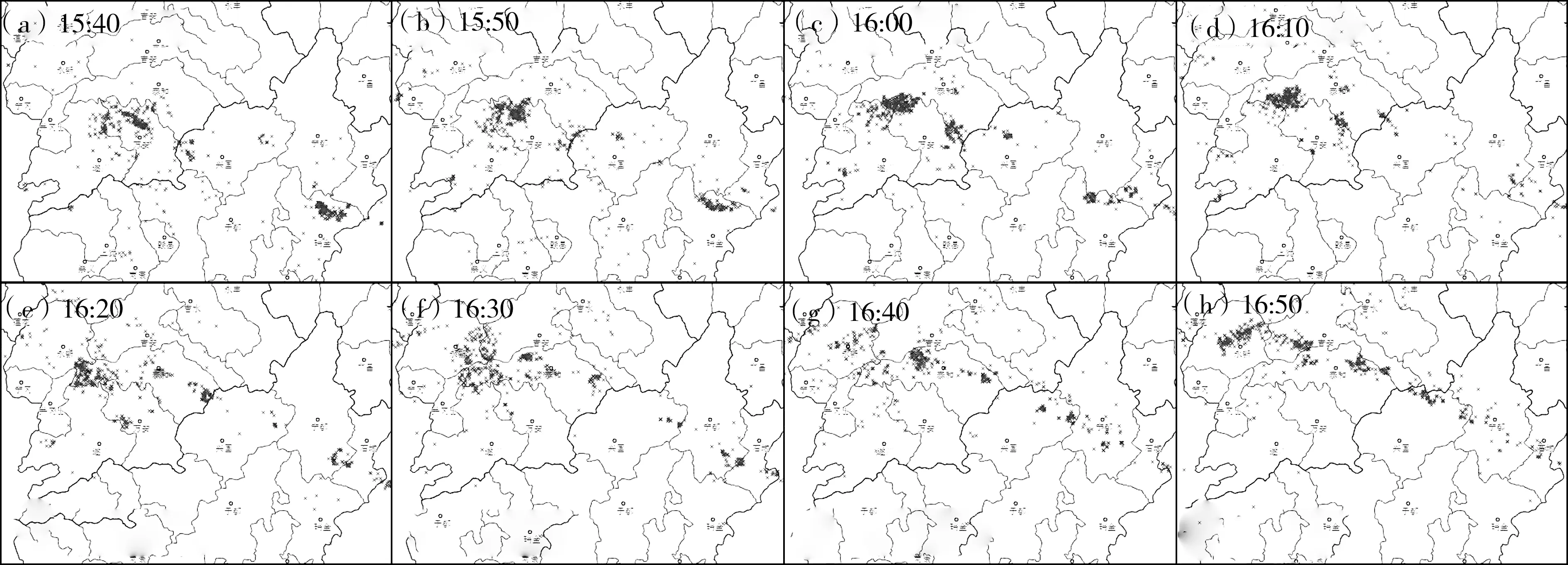

图2为 2014-07-18T15:40—2014-07-18T16:50逐10 min闪电定位资料信息,可以看到与飑线相对应,其45 dBz强回波周围伴有明显的闪电。15:40飑线还未形成,在赣南西部有多个对流单体,伴有密集闪电区,15:50、16:00、16:10该密集区的密集程度加剧,16:20、16:30在赣南西部与赣南东部的强回波之间闪电开始增多,但仍有断裂,此时飑线已经形成,形态趋于完整,16:40、16:50东西两块闪电密集区的中间空档被新增闪电填满,形成一条西北—东南向的闪电密集带,与飑线形态完整对应。

图2 2014-07-18T15:40—16:50逐10 min闪电定位资料信息

由此可见,在多个强对流单体合并形成飑线后,致灾强雷电的范围明显扩大,影响时间明显延长,并伴有剧烈的雷暴大风天气,易造成雷击、强风灾害,从飑线演变过程看,致灾强雷电早于飑线产生,但落后于飑线消亡,要注意飑线结构解散后,在55~65 dBz强回波中心仍会伴有密集强雷电。

5 结束语

文章分析了2014—2016年江西20次致灾强雷电的闪电定位、雷达回波等特征,主要结论如下:

1)江西强雷电过程都会出现雷电密集区,10 min雷电正负闪密集程度反映了雷电过程的强弱,当闪电密度超过10个/10 km2或以上时,易出现雷电灾害,可以考虑发布雷电橙色预警,当闪电密集且覆盖大范围地区时(100 km2或以上),可以发布雷电红色预警;

2)江西强雷电由带状强回波和局地团(絮)状强回波造成,回波强度达45~65 dBz,当局地回波单体或短带回波发展成飑线时,往往会造成大范围的致灾强电过程;

3)在多个强对流单体合并形成飑线后,致灾强雷电的范围明显扩大,影响时间明显延长,并伴有剧烈的雷暴大风天气,易造成雷击、强风灾害,从飑线演变过程看,致灾强雷电早于飑线产生,但落后于飑线消亡,要注意飑线结构解散后,在55~65 dBz强回波中心仍会伴有密集闪电区。