五优模式: 小学心理委员队伍构建的实践探索

2022-07-08沈硕文

沈硕文

摘要:小学生处于心理快速发展期,很多心理困扰基本都属于发展性问题,通过心理委员队伍建设推进小学心理健康教育,能有效增强心理健康教育的辅助力量,提升心理辅导的实际效果。心理委员本身就是学生群体的一员,与同学间易建立信任关系,也是学生心理危机识别与干预工作的重要组成部分。小学心理委员作为特殊的班干部岗位,需要立足朋辈辅导心理,在选人、培训、活动、信息、评价等方面进行科学优化,创新心理委员队伍的构建模式。

关键词:五优模式;朋辈辅导;心理委员

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2022)20-0059-05

一、研究缘由

《中小学生心理健康教育指导纲要(2012年修订)》《浙江省教育厅关于进一步推进我省中小学心理健康教育的若干意见》都强调,中小学校应全面建立和推行班级心理委员制度,通过教育指导,以学生为主体,引导他们主动关注自我心理健康,培养自主自助、自我心理健康的维护意识和能力。对小学而言,班级心理委员建设是学生心理危机识别与干预工作的重要组成部分,其运作模式需要立足朋辈心理辅导的探索实践,从而创新推进小学心理健康教育机制建设。

小学心理委员的“五优模式”构建,就是通过创立人员优选机制、组织知识优化培训、保障信息优先掌握、丰富队伍优育活动、推行成长优良评价,构建一支人岗相配、能力梯度提升、关注班级心理动态、协助配合教师为学生提供心理健康服务的心理委员队伍,能增强学生的主体效能,系统优化心理健康教育及学生心理危机的防控机制。

二、课题主要成果

(一)创立优选机制,保障人岗相配

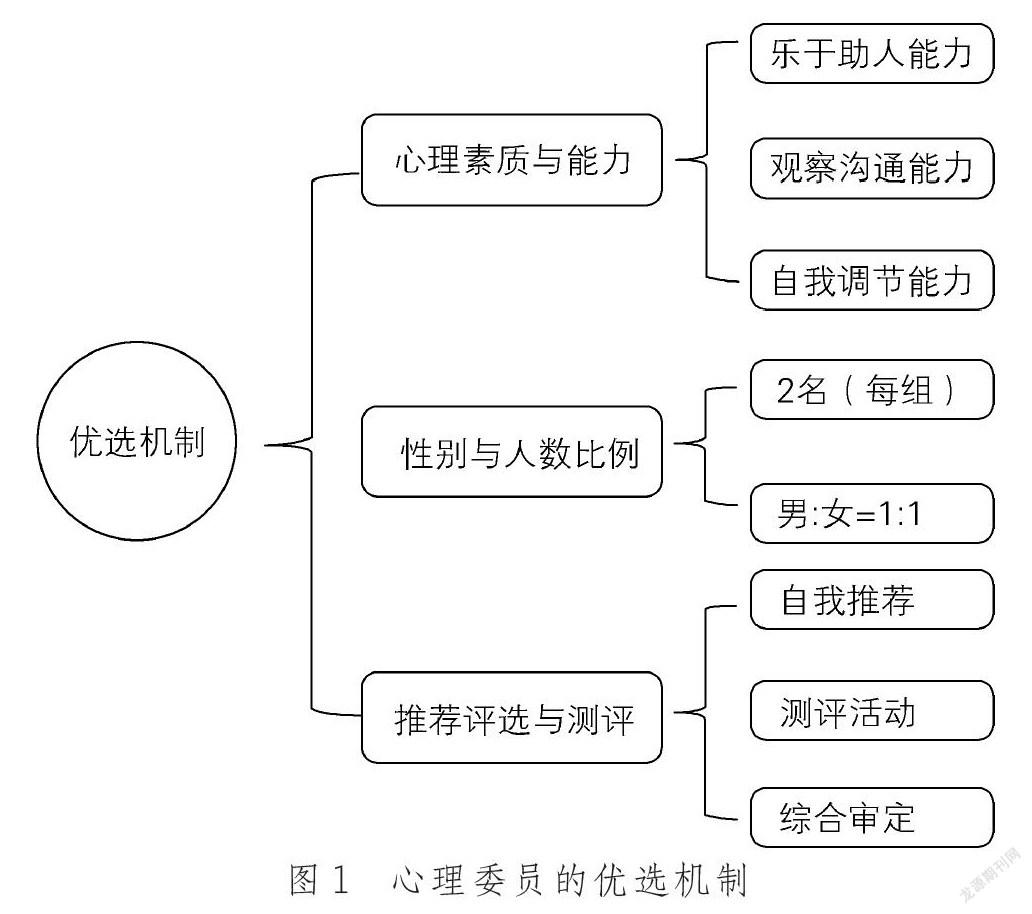

心理委员是班干部中较为特殊的岗位,在选拔中应采取“好中选优”原则。(见图1)

1.侧重心理素质与能力要求

重点突出四个选人方向:一是责任心强,乐于助人,反应灵敏;二是有一定的观察、沟通能力;三是有耐心,善于倾听,并富有同情心;四是情绪稳定,具有抗挫折和自我调节能力。

2.合理设置性别与人数比例

一个班中以每班两人,一男一女两位学生的比例选拔,两名学生共同担任班级心理委员。

3.注重推荐评先与测评结合

根据学生个人的自我推荐及选拔要求,组织“乐观小达人”评选,开展竞选演讲,结合学生的性格特点、日常行为表现,审核确定委员人选。整个流程设计让学生、教师、班主任各方都积极参与进来,为心理委员队伍建设夯实基础。

(二)组织优化培训,实现梯度提升

心理委员本人协调能力强、心理素质好是履职的基础,因此积极组织培训优化委员的能力素质至关重要。

1.分步分层实施培训

按照循序渐进原则,分三个步骤:第一步是基础层面。制作《心理委员成长手册》,进行心理基础知识、工作职责和要求等培训。第二步是能力层面。举行倾听技巧、沟通技术,专题调查设计、编排心理小报、心理剧本等常规主题培训。第三步是提升层面。培训委员的心理活动课团辅能力、心理危机预警发现能力等。基础层面培训后统一制作颁发“心理委员证”,真正做到全部持证上岗。

2.及时组织交流清负

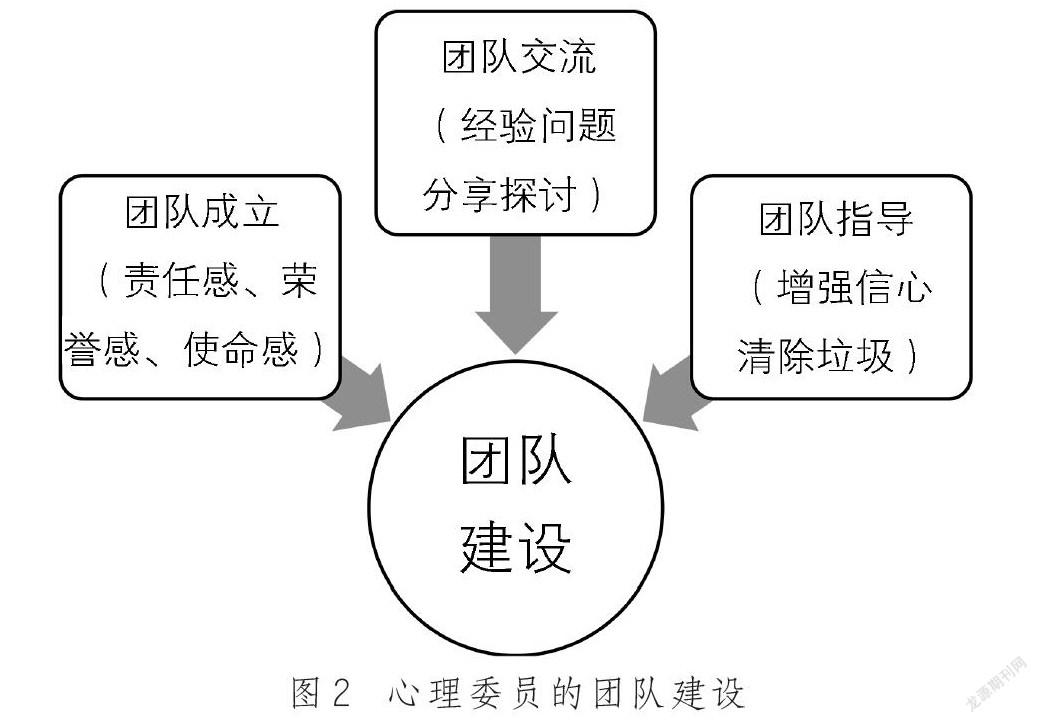

举办启动仪式,组织“快乐心行动营”,确立工作目标,活跃团队氛围,清除工作过程中积累的负面情绪,促进学生的责任感、榮誉感、使命感提升。根据委员们的工作情况及遇到的困难、问题,共同探讨,交流经验,分享心得。心理教师以实操方式,定期予以指导,增强委员工作的正能量。(见表1)

3.增强委员的自我效能

设计委员团队体验活动,让学生委员感悟心理引导作用,培养委员的积极心理意识及自我情绪调控能力,自我完善健康性格,建立良好的心理品质,并发挥出影响班级同学的正能量。

(三)信息优先掌握,危机动态防控

做好心理危机识别与干预工作,前提是及时了解、分析、判断,因此心理教师须优先掌握学生的动态心理情况变化,心理委员是重要而有效的途径。

1.帮扶信息记录

定时向心理教师报送“心理委员工作记录表”,记录心理委员帮扶同学情况,分别从观察发现、具体过程、结果情况等多个方面进行报告,心理教师提出指导意见。

2.动态信息关注

保持与班级同学的良好沟通,观察同学的情绪和行为举止,积极关注班级同学的学习情绪和生活状态,及早发现同学中存在的人际关系、家庭关系等心理问题,并及时反馈给辅导员或者心理教师,并在老师的指导下继续关注同学的心理动态。

3.心理危机防控

心理委员及时推荐、介绍心理和行为异常的学生来心理辅导室接受辅导。对班级中可能或即将发生的危机事件,及时向班主任、心理教师反馈,辅助开展辅导活动,避免恶性事件的发生。

(四)丰富优育活动,创新心育路径

以学生为主体,开展丰富多彩、优质的班级心理健康教育引导活动。

1.创编普及——举办心理知识展示

通过班级的“心理园地”墙报,由心理委员组织同学制作“菱娃快乐心”小报,普及心理知识,培养班级阳光氛围,养成健康、快乐的心态。

2.宣讲辐射——参与心理辅导活动

心理委员积极参与学校心理健康教育工作,在编写、开设特色心理健康教育校本教材、辅导课程中,以及“快乐心”辅导热线、校广播栏目中,配合支持心理教师工作。学会普及宣传心理健康知识,围绕注意力和自信心等专题,走进低年级班级进行专题式的同伴辅导。发挥辐射带动作用,增强同学之间相互关心的意识,带动班级同学增强承受挫折的能力,建立积极向上、自信乐观的心态。

3.演绎体验——组织演出校园心理剧

心理委员组织班级同学编排“‘力气’找回来了”“艾酷闺不是爱哭鬼”“星辰大海,友谊同行”等心理剧,通过“自己演,演自己”,把学生在生活、学习、交往中的心理冲突、烦恼、困惑等,以小品表演、角色扮演、情景对话等方式编成“小剧本”进行表演,在剧中融入心理学的知识和技巧。学生表演发生在他们身边熟悉的,甚至是亲身经历的事,从中体验心理的细微变化,进而达到宣泄、释压和领悟的目的。

4.帮扶共进——创新心理“空中课堂”

依托心理委员队伍的培养与成长,设计专题调查,推动家长与孩子共同学习。同时借助省心理平台,让家长与孩子互帮互学,及时识别心理危机,一起进行心理危机科普教育。

(五)推行优良评价,构建成长激励

1.构建个人档案

每个心理委员的个人信息都以“一人一档”形式,全部建立个人档案,包括自我、同学、班主任、心理教师的日常工作评价情况,全面记录心理委员的年度工作、个人成长情况。

2.建立评价制度

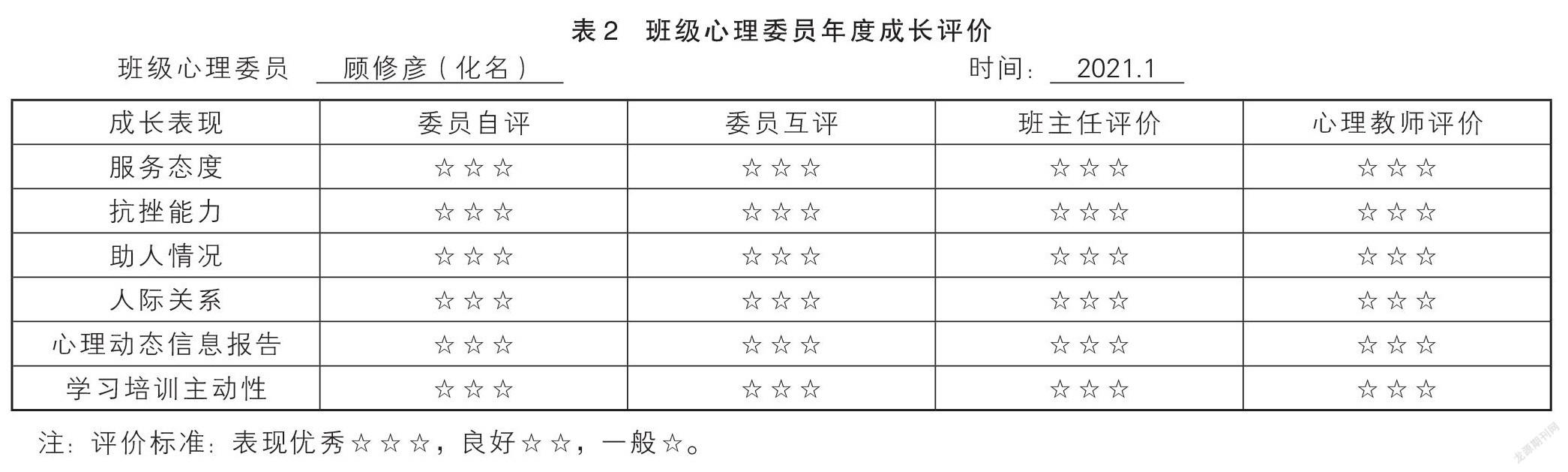

每学期评选“优秀心理委员”。设立评价标准,包括服务态度、抗挫能力、助人情况、人际关系、学习培训主动性、心理异常、危机信息报告等方面。心理委员工作评价由三部分组成:一是自我评价,二是委員互评,三是老师评价。(见表2)

3.做好评价运用

组织“优秀心理委员”评选活动,对工作表现突出的委员给予表彰,颁发证书,并在“优秀班干部”“三好学生”等评比中加分,增加心理委员的成长信心及影响力。同时把对班级心理委员工作的鼓励、支持、配合情况纳入年级工作评选评优中。

三、研究成效

(一)形成“科学、高效”的运行机制

全省率先科学构建“五优”班级心理委员队伍模式,形成了可复制、推广的模式。在危机干预反应上,改变了以往学生出现问题时,由于识别不清、信息不畅、沟通不良等原因,导致错失干预的有效时机,或干预方式不当造成不良后果等现象,保证了危机干预的快捷准确、措施得当。同时,在对学生一些特殊心理信息的掌握上,由于心理委员的存在,大大提高了信息的准确性、灵活性,有利于及时沟通反馈与解决问题。

(二)提升“认知、动力”的主体效能

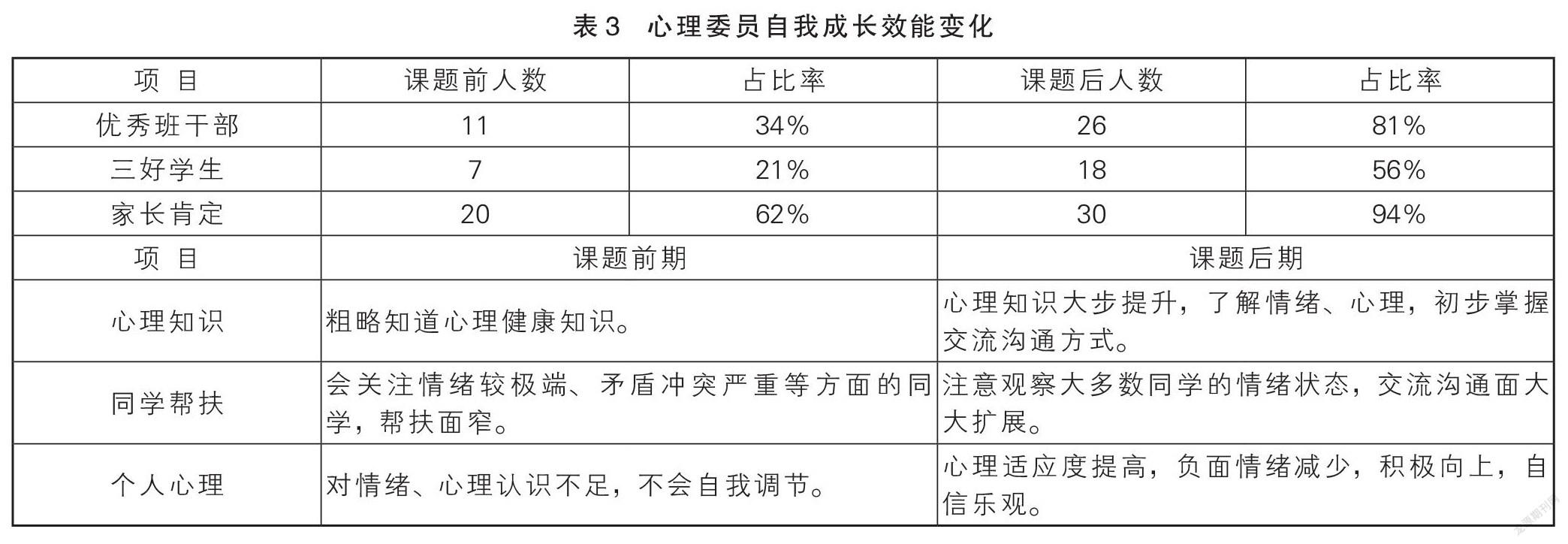

“五优”模式下的心理委员为同学提供心理帮助,增强自我认识、自我发展、自我完善的内在动力,掌握良好的人际沟通技巧和方法。通过心理委员,以点带面,带动班级同学增强承受挫折能力,学会自我心理适应,减少负面情绪,建立积极向上、自信乐观的心态。(见表3)

(三)促进“普及、扩面”的实际效果

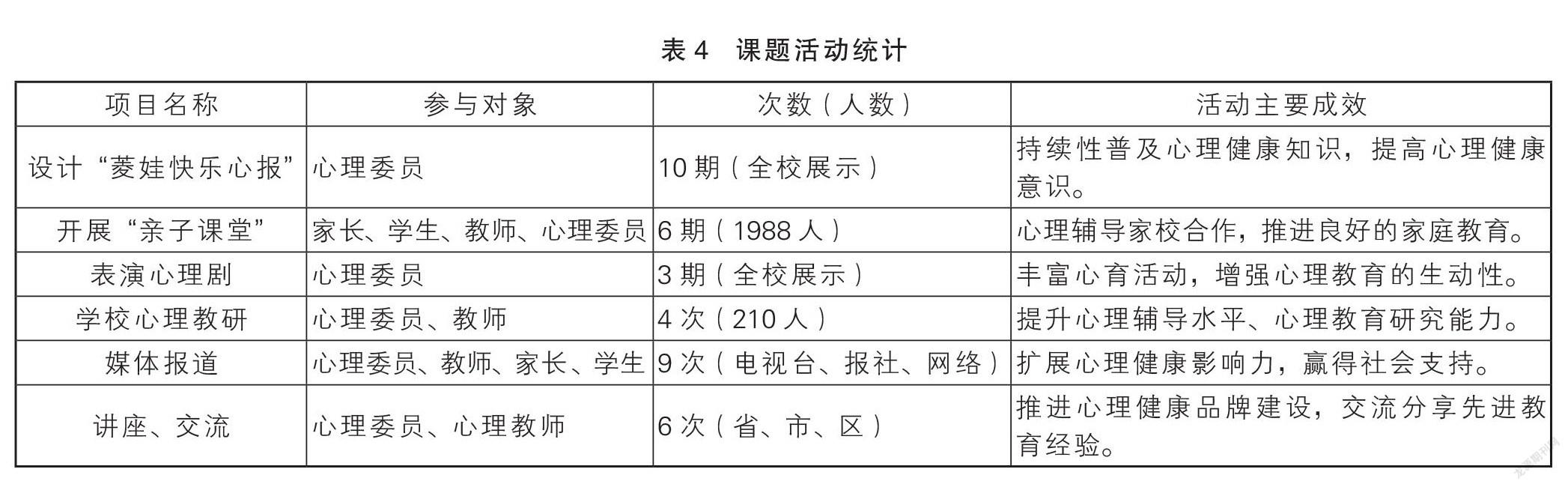

学校心理健康教育及知识普及成效走在全市前列。心理委员是以班级为单位配备的,通过“五优”模式,全校形成一个整体的网络,建立了一支优秀的心理委员团队,使得心理健康教育的活动和宣传深入每个班级,影响面大大扩展。(见表4)

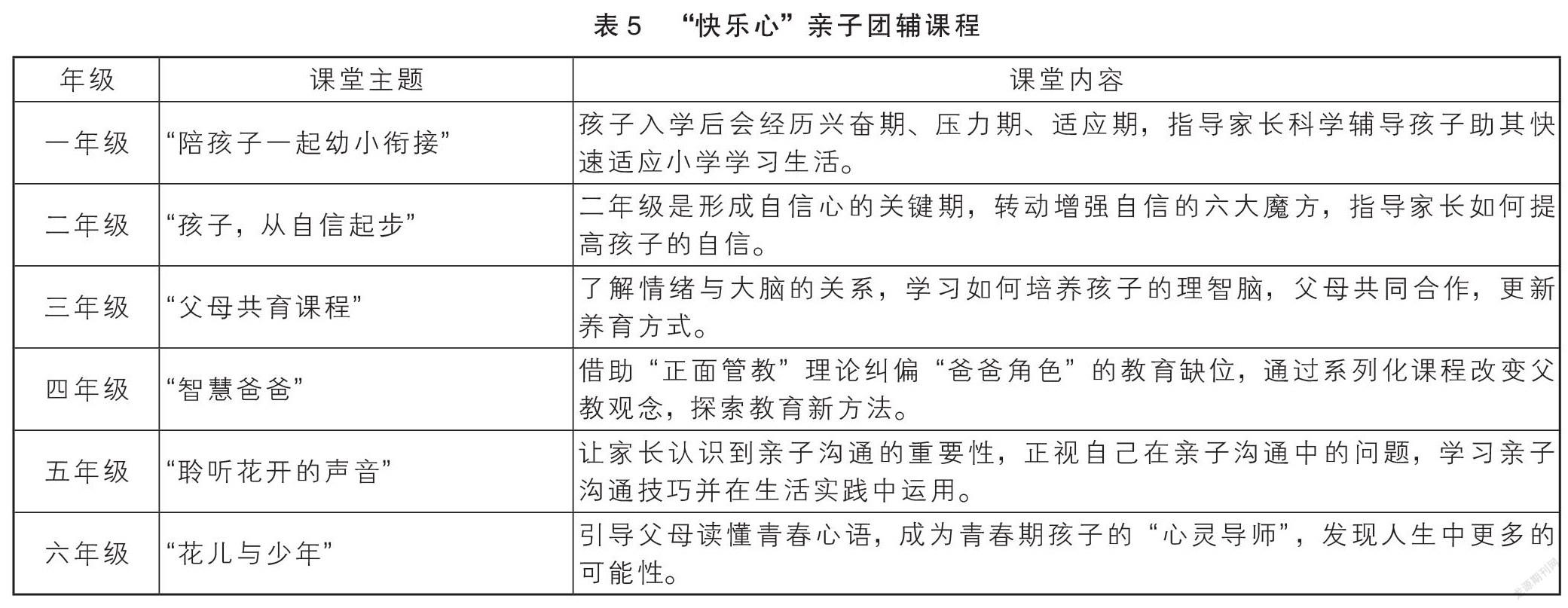

(四)拓展“定制、协同”的家校合作

家校合作是心理健康教育提升的有效平台。在心理委员队伍建设过程中,家长的支持度也逐步提升。在朋辈辅导中,心理委员对亲子关系问题进行归纳和梳理,心理教师携手心理委员,量身定制亲子辅导课程,有上万名家长得到优质辅导。(见表5)

五、成果影响力

(一)研究成果推广

依托心理委员队伍建设创新,学校心育工作走在全省前列,学校囊括多项省级荣誉:“浙江省亲子辅导示范校”“浙江省心理健康教育示范点”“浙江省中小学一级辅导站”。相关课题、论文在省、市、区屡屡获奖;课题组创编的《心理委员成长指导手册》在全市推广,课题组开发的亲子辅导课程在全市展示,课题组长两次赴省汇报成果。

(二)社会媒体高度关注

嘉兴电视台八次跟踪报道,嘉兴广播电台、南湖晚报、嘉兴日报等地方主流媒体报道相关活动。学校在小学领域开展朋辈辅导的心理健康教育创新,以及心理委员队伍自助与助人的成长经历,都引起了媒体持续关注,营造了良好的心理健康教育社会氛围。

(三)教师学生共同成长

课题组长为嘉兴市专职心理教师专业发展培训会、嘉兴市小学心理高研班做课题专题讲座,先后六次与省内外同行交流分享。从朋辈的视角传播心理健康知识,引发学生积极认识自我,关注个人成长,激发生命活力,心理委员被评为南湖区“五彩少年”,全校学生保持了良好心理状态,心理危机持续实现“零”事件。

参考文献

[1]孟月.朋辈心理辅导在小学心理健康教育中的应用[J].教育(文摘版),2015(10):25.

[2]崔美玉,刘惠善.同辈咨询在中小学心理健康教育中应用的必要性[J].教育探索,2005(10):100-102.

[3]王娜.以班级心理委员模式促进高校心理健康教育深入开展[J].教育与职业,2009(11):98-99.

编辑/张国宪 终校/石 雪