云原生网络开创智能应用新时代

2022-07-07万晓兰李晶林刘克彬

万晓兰,李晶林,刘克彬

专题:新型网络技术

云原生网络开创智能应用新时代

万晓兰,李晶林,刘克彬

(新华三技术有限公司,北京 100090)

随着全息多媒体、空天地一体化、元宇宙、社交物联网等新应用的不断涌现,业务应用发展朝着数字化、融合化、带宽化以及智能化等方向发展,相应地对网络的变革提出了新需求,通过对未来网络特征的研究和分析,结合云原生网络的自身特征,利用其云原生的优势很好地满足热点业务应用的需求,提出了云原生网络的总体架构,定义了数据平面、控制平面和管理平面应该具备的能力,最后给出了云原生网络实现目前典型的、热点业务的应用案例。

云原生网络;应用驱动网络;新型网络

0 引言

近年来,随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速发展,数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数字经济的发展离不开数字化基础支撑,云计算和网络已成为数字经济时代的数字基础设施。

面向2030年及未来,人类社会将进入智能化时代,社会服务均衡化、高端化,社会治理科学化、精准化,社会发展绿色化、节能化将成为未来社会的发展趋势。从移动互联,到万物互联,再到万物智联,6G将实现从服务于人、人与物,到支撑智能高效连接,通过人机物智能互联、协同共生,满足经济社会高质量发展需求,服务智慧化生产与生活,推动构建普惠智能的人类社会。

万物智联的时代,网络的作用不言而喻,目前,网络自20世纪后期发展以来,历史积累的问题比较多,无法更好地支撑各种垂直应用是迫切需要解决的问题。在未来通信网络的研究中,我们不能仅仅关注如何将网络的管道指标再提高一个数量级,更要将网络与业务应用相结合,以满足垂直应用的实际需求。业务应用是不断发展变化的,未来网络的发展仍需要不断探索。

1 未来网络特征

1.1 算力感知与调度能力

算力网络是将云−边−端多样的算力通过网络化的方式连接与协同,实现计算与网络的深度融合及协同感知,达到算力服务的按需调度和高效共享。网络不再是单纯的数据传输,而是集通信、计算、存储为一体的信息系统。

算力服务给网络带来全新的挑战:网络首先需要能够感知业务需求和算力资源,综合考虑网络和计算资源状况,通过匹配算力和服务,将不同的应用调度到合适的计算节点处理,实现连接和算力在网络的全局优化。控制平面需要实现算力信息的分发与基于算力寻址的路由。在网络编排上,实现异构计算资源、存储资源和网络资源的有效管理,实现业务逻辑和底层资源的完全解耦,实现服务编排面向算网资源的能力开放。

1.2 内生安全能力

信息通信技术与数据技术、工业操作技术融合、边缘化和设施的虚拟化将导致网络安全边界更加模糊,传统的安全信任模型已经不能满足未来网络安全的需求。内生安全已成为未来网络发展的一个核心理念和基本需求。

未来网络需要突破传统设计模式,为网络注入更强大的安全基因,从身份、数据、网络等需求层面,进行系统安全设计,推动网络安全体系向着原生内嵌、安全可信、智能灵活的主动防御模式演进,构建云网安一体化的新型网络架构。

业内权威对内生安全的定义尚未统一,根据网络5.0产业联盟对网络内生安全的定义,内生安全网络以信任为基础,以可信标识为锚点,具有去中心化共识机制,具备内在自免疫可进化安全能力的网络安全体系。

1.3 确定性能力

迄今为止,我们所使用的互联网技术采用的是传输控制协议(transmission control protocol,TCP)/网际互连协议(Internet protocol,IP),对网络上数据包的传输只是“尽力而为”。而面对工业互联网、产业互联网加速兴起,车联网、远程医疗、人工智能等场景对网络传输的要求大幅提升,大量高实时性业务交互,各系统、各节点、各环节之间均需要高时效的协同。显然,传统的网络技术已经无法满足这方面的苛刻需求。

高时效协同需要稳定的网络平台提供端到端确定性的传输服务,这就是确定性网络的主要目标——能够基于低抖动、低时延、低丢包率的关键技术,为高实时性业务流提供高确定性的网络传输服务,确保极低的丢包率和确定的端到端传输时延。随着千行百业数字化转型的深入,确定性网络受到前所未有的重视,端到端的确定性能力,具有广阔的应用前景,将会是未来网络的必备能力。

1.4 AI原生能力

人工智能作为未来十年最具冲击力的科技发展趋势之一,将为各行各业带来巨大变革。当前,人工智能在信息通信、工业制造、安防、金融、自动驾驶、医疗健康等众多领域的蓬勃发展,推动生产效率的提升,也带来生态和商业模式的全新变革。“智能+”已成为国家战略,为传统产业转型升级和新兴产业的发展赋能。

网络作为承载智能应用的基础设施,也急需实现智能化升级,以人工智能(artifical intelligence,AI)赋能网络管理和运维,创造AI网络管理的全新模式。据国际数据公司(International Data Corporation,IDC)发布的研究报告,互联网数据量每年增长一倍。随着网络设施规模以及网络业务的不断快速增长,网络运营将面临越来越大的压力和挑战,当前以人工方式为主的管理模式难以支撑未来网络的高效和安全运营需求。

网络智能化,需要通过对网络数据、业务数据、用户数据等多维数据的感知,基于大数据、大算力和大算法三大基础能力,形成网络自身的高度自治能力。为了支持数字转型时代的业务敏捷性,网络必须从一个静态资源系统演变成为一个能够满足业界期望的、能够根据“业务意愿”转化为网络和 IT 基础设施执行操作的灵活、动态系统。

1.5 应用感知能力

承载网一直无法感知上层业务,网络无法有效细粒度感知所承载业务并为其提供差分服务,运营商当前面向管道的增值业务,采用多技术拼凑型端到端方案,配置相当复杂。

为了实现应用和网络之间的相互协作,“应用感知式网络”应运而生。新一代网络基础架构必须将智能化拓展到网络本身,实现对上层业务应用的精细化感知和识别,通过自动化技术降低管理的复杂度,形成快速交付差异化网络业务的统一基础架构。实现从面向管道到面向业务的管理方式转变,全面以应用为中心,主动感知和监测应用体验质量,优化网络和保障应用,实行更加灵活开放自动化、可视化的部署运维,更加实时高效。

1.6 网络开放能力

构建统一开放的网络能力,一直是网络演进和变革的一个基本目标。业务应用若能便捷地获取和利用网络中的相关能力信息,有利于应用与网络进行良好的互动。未来数字化应用场景,如车联网、工业网络、移动医疗探测、高清视频、紧急业务、网络金融等领域,都会要求网络实现进一步的能力开放:车联网需要从移动通信网络中获取汽车位置以及流量拥塞状况等信息;工业互联网设备的各种自动化与操作需求、各种医疗设备的信息收集,以及远程医疗诊断,都需要借助运营商开放的网络能力实现高可靠性、低时延的通信;OTT(over the top)业务提供商需要通过网络能力开放接口提高服务质量(quality of service,QoS)等手段提升用户体验;紧急救援需要快速实现定位、广播等;网络金融业务提供商需要通过获取用户位置、终端信息等尽量减少金融风险。网络能力的开放、个人用户、第三方业务提供商以及运营商都能从能力开放运营构建的生态链中实现合作共赢。

目前,网络能力开放平台结构相对复杂,能力开放效率不高。为了满足用户日新月异的新业务需求,需要在场景、需求、能力开放架构和关键技术等方面进行深入研究,充分利用现有软件定义网络(software defined network,SDN)、网络功能虚拟化(network functions virtualization,NFV)等技术实现网络业务能力,结合IT领域的各种虚拟化新技术新架构,进一步开放网络业务能力,进而创造新的网络价值,形成新型商业模式。

2 云原生网络打造网络新架构

2.1 网络演进历程

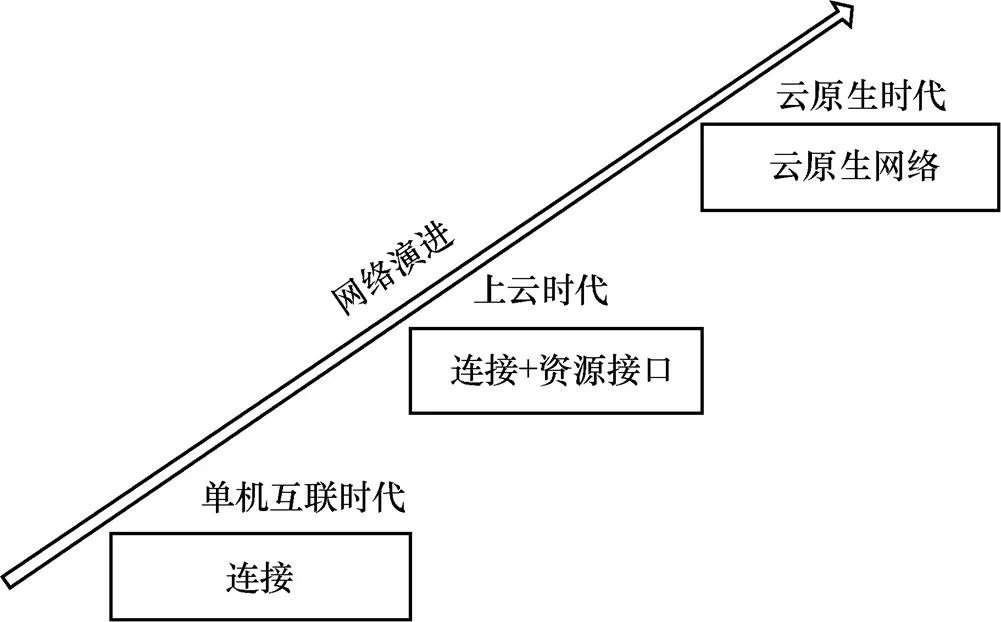

云计算、5G、AI、大数据、区块链等新技术的应用和数字化进程的加速,带来了丰富业务的同时也对网络功能提出了极高的挑战,传统网络仅提供纯粹的管道功能,已不能满足云上业务应用对网络资源的调度需求,因此催生了网络功能虚拟化和资源化的架构模式,以满足云业务对网络的调度需求。云原生技术的提出和发展,带来应用敏捷交付、快速弹性、平滑迁移、无损容灾等特点,被越来越多的企业用户所接受,企业关注点已经从以资源为中心转移到以应用为中心,网络需要同步演进,通过构筑敏捷、安全、开放、弹性、灵活的云原生网络更好地支持业务应用,推进数字时代的发展。网络演进如图1所示。

图1 网络演进

综上所述,本文所提云原生网络是利用云原生技术构建与云能够天然融合的新型网络架构。

2.2 云原生网络总体架构

云原生网络将网络设备软/硬件解耦、控制平面和数据平面分离,同时将控制平面的网络功能解耦,利用云原生技术实现网络功能,把网络与云打通,实现业务能力同构、资源协同。可以提供敏捷、安全、开放、弹性、灵活的网络功能。云原生网络示意图如图2所示。

图2 云原生网络示意图

2.2.1 数据平面

人工智能、5G、物联网、边缘计算等新业务的逐渐落地和普及,对网络资源提出了更高的要求。针对特定的业务场景采用专有硬件可以提供更好的转发功能,越来越多的异构网络硬件被应用到专有领域,如中央处理器(central processing unit,CPU)、现场可编程逻辑门阵列(field programmable gate array,FPGA)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、可编程交换芯片等。云原生网络的数据平面支持各种异构硬件,向上屏蔽底层多种硬件的差异性。

云原生网络数据平面的重要能力之一是可编程能力,可以通过编程接口增加新的协议或功能集,避免供应商为不同的客户需求定制网络设备,同时又保护了投资,加快了新技术的应用。

对许多新兴服务和应用来说,网络中的低时延尤为重要,如无人机、智能驾驶、车联网、智慧交通、工业控制、智慧农业、远程手术等,需要精确地控制端到端时延和抖动,云原生网络数据平面的转发芯片支持诸多新的技术,如高精度时间同步技术、确定性队列技术、灵活以太网(flex ethernet,FlexE)技术、可编程转发等,具备确定性转发的能力,即可编程能力的体现。

2.2.2 控制平面

云原生网络的控制平面是指云原生网络操作系统,如图3所示,具有如下能力。

(1)功能解耦,容器化部署

云原生的网络操作系统,基于标准Linux系统,充分解耦软件功能,实现功能单元最小化,可以采用容器化部署模式,使应用对操作系统的依赖降到最低。传统网络操作系统为满足多类型应用,网络组件功能复杂,相互间耦合性强,部署在云原生场景存在功能重载、冗余等问题。云原生操作系统应仅包含基本功能依赖组件,如系统管理组件、网络管理组件、设备管理组件、日志组件与基础依赖软包等。

(2)动态加载,应用定义网络操作系统

云原生时代,以应用为中心的网络操作系统要求整体软件功能围绕应用诉求构建,传统网络操作系统一般以通用场景需求提供功能组合,无法针对特定网络应用提供必须的网络功能组合,功能增加时需要升级整个操作系统,周期长、风险高。应用定义的网络操作系统可以避免这一问题,能根据不同应用场景的需求进行标准化功能组合管理,同时应用场景发生变化时,又可以根据情况动态加载需要的网络功能并卸载无用的功能模块,从而抑制基础版本过大导致云计算资源被过度消耗。

(3)内生安全,快速部署

网络操作系统云原生化后,网络功能进行了解耦,可以支持容器化动态部署,安全功能也在其中,如虚拟防火墙(virtual firewall,VFW)、虚拟负载均衡(virtual load balance,VLB)等功能模块,可以根据应用需求随时进行功能加载、快速部署、快速生效,从而有力地支持业务应用的创新。

(4)智能运维与调优

随着节点规模与部署密度的增加,网络的运维与调优变得愈加困难,引入AI进行大规模网络运维和调优成为了必要手段。整体智能运维系统应包括应用行为观测、应用指标度量与智能决策3个部分。其中,云原生网络操作系统应提供低负载且应用无感的观测手段,提供结构化、标准化的观测数据,为后续决策提供必要的数据基础。同时结合应用指标度量手段,提供应用相关性分析,提供应用性能、体验调优策略建议,针对故障应用,智能诊断应用故障,进而实现整体故障级预测,并提供网络操作系统功能组件升级能力或替换能力。

图3 云原生的网络操作系统

(5)开放架构,方便扩展

云原生的网络操作系统(如图3所示)采用开放架构,提供标准接口,用户或第三方可以快速方便地开发相关的网络功能模块,通过容器部署,进行测试验证,从而不断地丰富网络功能的应用创新。

2.2.3 管理平面

云原生网络的管理平面是由云原生的网络控制器管理编排的,网络控制器被划分为不同功能组件,支持容器化部署,具备云应用业务的特征。

云原生的网络设备由两部分组成,云原生网络设备架构如图4所示。

其中,CPU系统可以作为支持容器化的计算资源,能够被云管理平台统一进行容器的编排调度,既可以运行网络操作系统的功能组件,同时也可以运行网络控制器,其空闲计算资源可以由云管理平台调度承载相关业务应用,作为云的一个边缘计算节点。边缘计算资源如图5所示。

图4 云原生网络设备架构

图5 边缘计算资源

因此,对网络设备管理平面进行功能管理和编排的控制器和部分业务应用都运行在统一的边缘计算节点上,可以非常容易地通过中心云进行统一管理编排,实现云边协同。

2.3 应用实例

当前基于云原生设计的网络操作系统示意图如图6所示。

图6 云原生网络操作系统示意图

●管理平面对外提供设备的管理接口,如CLI、Telnet、SSH、SNMP、Netconf、RESTful和Web以及GRPC等,通过管理平面,实现人机交互。

●控制平面运行路由、多协议标签交换(multi-protocol label switching,MPLS)、链路层、安全等各种路由、信令和控制协议,生成各种转发表项以控制数据平面的转发行为。

●数据平面提供数据报文转发功能,包括本地报文的收发,即IPv4/IPv6协议栈、Socket、基于各层转发表的数据转发功能等。

●基础设施平面在操作系统的基础上提供业务运行的软件基础,包括操作系统基础服务和业务支撑功能。基础服务功能是与业务无关的各种软件功能,包括Linux操作系统的各种基本功能、C语言库函数、数据结构操作、标准算法等。

网络操作系统为全用户态,内核使用标准Linux;可以运行在容器中,支持基于Docker的更加轻量级的形态;可以基于容器的场景应用或部署,容器环境下的操作系统示意图如图7所示。

云原生的网络操作系统独立运行时具备内嵌的容器管理方案,容器管理如图8所示。

当前使用云网络操作系统Comware v9和第三方应用软件Open/R的互通操作测试,互通性测试如图9所示。

图7 容器环境下的操作系统示意图

图8 容器管理

测试结论:

●云网络操作系统和Open/R的容器能够正常启动;

●Open/R邻居能正常建立;

●路由可以正常传递;

●在路由表中可到相应路由,转发功能正常;

●转发链路切换,Open/R可以正常收敛;记录丢包时间;重启Open/R容器后,转发可以恢复正常。

测试结论初步说明基于云原生网络的构思是可行的。

图9 互通性测试

3 云原生网络开创智能应用

3.1 信息中心网络

信息中心网络(information-centric networking,ICN)技术特点是,一切都是信息,信息实现互联,通过信息名称可以标识每一个信息,网络的作用是管理所有的信息流动和缓存,并用正确的信息快速响应信息的请求者。学术界很多专家认为,ICN将会引领信息行业的新革命。

ICN打破了TCP/IP以主机为中心的连接模式,改变当前互联网端到端的通信机制,把内容与终端位置剥离,通过发布/订阅范式提供存储和多方通信等服务。通过ICN,数据将与物理位置相独立,ICN中的任何节点都可以作为内容生产者生成内容。

目前ICN的代表性应用有星际文件系统(inter-planetary file system,IPFS)和命名数据网络(named-data networking,NDN),两者可以实现有机结合。

IPFS是一个点对点的分布式文件系统,通过底层协议,可以使存储在IPFS上的文件,在全世界任何一个地方快速获取,且不受防火墙的影响。在IPFS这个分布式存储网络中,任何存储在系统里的资源,包括文字、图片、声音、视频以及网站代码,通过IPFS进行Hash运算后,都会生成唯一的地址。同时,由于加密算法的保护,该地址具备了难以篡改和难以删除的特性。

NDN取消了数据包只能命名通信端点的限制,NDN数据包中的名称是任意的——一个端点、一部电影或书籍等。NDN不再对数据的地址命名,而是直接对数据本身命名,数据已经成为NDN最为重要的实体。NDN将内容从保护主机中解耦,直接保护内容,让通信机制从根本上实现可扩展。

云原生网络架构,为未来ICN的实现和部署,提供了良好的落地平台。云原生网络的首要特征是网络节点具备可扩展的计算容器,可提供算力和存储能力,能够快速部署运行各种应用,在云平台的统一管理下,可以快速在整网设备上完成IPFS和NDN或者其他新型ICN应用,从而使网络具备ICN能力,实现向Web3.0时代的迈进。

云原生网络支持IPFS,在云原生网络上,基于云管理平台可以向网络上各个节点分发部署各种ICN应用,分配相应的计算和存储资源,各节点的ICN应用互相通信,实现资源共享和信息互通。

3.2 泛在计算

为了解决当前泛在网络空间大数据分析处理面临的技术难题,满足泛在网络空间大数据分析处理的需要,一种面向泛在网络空间大数据的通用智能化“雾云计算”体系结构被提出,通过前端(雾端)、中间层和云端知识体以及它们之间的协同计算,满足网络空间大数据在产权保护基础上的实时及融合分析处理需求。

对于这种新型的体系架构,云原生网络也可以实现有效支撑。雾云计算体系结构如图10所示,云端知识体通常是远端后台处理中心;雾端边缘节点包括智能物联网中的设备、传感器网络中的传感器、移动互联网中的 App、智能家居设备、智能交通工具(汽车、无人机等)等。中间层知识体位于雾端和云端之间,在雾云计算中扮演核心角色,相对于云端节点来说,更贴近雾端边缘节点和数据源,是局部边缘知识体综合计算的中心。中间层知识体可以部署在服务器上,如果网络基于云原生技术构建,则可以直接部署在网关、路由器、通信基站等网络节点上,实现无处不在的泛在计算数字环境,融合信息空间与物理空间,方便人们在这个融合的空间中随时随地、透明地获得数字化的服务。

图10 雾云计算体系结构

3.3 6G网络

为实现网络功能灵活快速部署和维护,适应不同场景的多种业务需求,5G核心网采用服务化架构重构了4G核心网功能,从固定功能和连接转向基于软件和云的开放平台。3GPP定义的5G核心网架构引入服务化架构(service based architecture,SBA),网络功能(network function,NF)间采用轻量级服务化接口(service based interface,SBI),利用SBA模块化、无状态、独立化、扁平化、自主化的优势,推动5G网络走向开放化、虚拟化、软件化和服务化。5G核心网控制面基于模块化拆解为不同的网络功能,解耦的网络功能可独立扩容、独立演进、按需部署,每个网络功能具有多个网络功能服务,实现核心网功能的按需定制,灵活支持不同的业务场景和需求。

6G网络未来将面对多种不确定的新业务和新场景需求,需要进一步提升网络的全场景适应能力。在网络功能层面,按需灵活组合必要网络功能,提供定制化网络服务能力;在基础设施及资源层面,按需调配合适网络资源(包括计算、存储、频谱、功率、部署位置等各类资源),最大限度提升网络效率;在应用与服务层面,一方面要精确感知业务需求,另一方面要实现网络功能与网络资源的多维度智能编排与管理,以全面适配各类场景。为了最大限度提升网络的适应能力,服务化无线电接入网(radio access network,RAN)是未来6G网络架构设计的重中之重。

基于云原生技术的端到端服务化架构是打造6G网络全场景适应能力的必要技术手段,基于云原生网络理念,可以很容易实现一种基于云网服务全面融合的6G网络架构,作为6G服务化RAN的框架基础,将服务于需要极致性能、数据本地处理的行业场景,成为未来移动通信网络的关键创新平台。

6G云网融合服务愿景架构如图11所示,要实现全面的云原生架构,首先,在基础资源层需要基于云原生的思想进行设计,并且能够满足6G的空天地一体化场景、数字孪生应用等各类扩展场景的需求。其次,基于“微服务架构+云中间件”将组成原生云组件层,一方面汇聚和吸收面向其他IT应用中云服务积累和沉淀的各类云组件,例如消息队列、数据库服务、异构计算管理等,另一方面将和6G网络关键技术共同成长探索,形成更多适用于6G网络功能的云组件。最后,面向各类创新应用,以能力开放、业务协同编排为核心抓手,形成统一的云网融合服务能力,真正实现云网融合发展的最终目标。

图11 6G云网融合服务愿景架构

4 结束语

本文阐述了云原生网络能够很好地适应业务应用的发展趋势,给出了云原生网络的总体架构:网络设备软/硬件解耦,控制平面与数据平面分离,同时控制平面的网络功能之间解耦,利用云原生技术实现网络功能,把网络与云打通。

云原生总体架构给出了如下能力。

(1)数据平面

最重要的能力之一是可编程能力,可以通过编程接口增加新的协议或功能集。

(2)控制平面

功能解耦容器化部署、功能按需动态加载、内生安全、智能运维和调优和开放架构。

(3)管理平面

管理平面由云原生的网络控制器进行统一管理编排,网络控制器的功能划分为不同功能组件,支持容器化部署;网络设备CPU系统可以作为支持容器化的计算资源,能够被云管理平台统一进行容器的编排调度,既可以运行网络操作系统的功能组件,同时也可以运行网络控制器,其空闲计算资源可以由云管理平台调度承载相关业务应用,作为云的一个边缘计算节点。

[1] 姚惠娟, 陆璐, 段晓东. 算力感知网络架构与关键技术[J]. 中兴通讯技术, 2021, 27(3): 7-11.

YAO H J, LU L, DUAN X D. Architecture and key technologies for computing-aware networking[J]. ZTE Technology Journal, 2021, 27(3): 7-11.

[2] 贾焰, 方滨兴, 汪祥, 等. 泛在网络空间大数据“雾云计算”软件体系结构[J]. 中国工程科学, 2019, 21(6): 114-119.

JIA Y, FANG B X, WANG X, et al. Software architecture of fogcloud computing for big data in ubiquitous cyberspace[J]. Strategic Study of CAE, 2019, 21(6): 114-119.

[3] IMT-2030(6G)推进组. 6G网络总体愿景与潜在关键技术白皮书[R]. 2021.

IMT-2030 (6G) Promotion Group. 6G network overall vision and potential key technologies white paper[R]. 2021.

[4] 刘光毅, 邓娟, 郑青碧, 等. 6G智慧内生:技术挑战、架构和关键特征[J]. 移动通信, 2021, 45(4): 68-78.

LIU G Y, DENG J, ZHENG Q B, et al. 6G native intelligence: technical challenges, architecture and key features[J]. Mobile Communications, 2021, 45(4): 68-78.

[5] 算力网络串联数字社会SPN奠定坚实底座[EB]. 2022.

Computing power network series digital society SPN lays a solid foundation[EB]. 2022.

[6] 赵慧玲. 边缘计算与算力网络专题导读[J]. 中兴通讯技术, 2021, 27(3): 1-2.

ZHAO H L. A special topic guide to edge computing and computing power networks[J]. ZTE Technology Journal, 2021, 27(3): 1-2.

[7] 江伟玉, 刘冰洋, 王闯. 内生安全网络架构[J]. 电信科学, 2019, 35(9): 20-28.

JIANG W Y, LIU B Y, WANG C. Network architecture with intrinsic security[J]. Telecommunications Science, 2019, 35(9): 20-28.

[8] 江伟玉, 刘冰洋, 王闯. 内生安全网络架构[J]. 电信科学, 2019, 35(9): 20-28.

JIANG W Y, LIU B Y, WANG C. Network architecture with intrinsic security[J]. Telecommunications Science, 2019, 35(9): 20-28.

[9] 中国移动通信有限公司研究院. 2030+愿景与需求(第二版)[R]. 2020.

China Mobile Research Institute.2030+ vision and needs (2nd edition)[R]. 2020.

[10] 中国移动通信有限公司研究院. 6G服务化RAN白皮书(2022)[R]. 2022.

China Mobile Research Institute. 6G service-oriented RAN white paper (2022)[R]. 2022.

[11] 林奕琳, 何宇锋, 刘玉芹, 等. 5G网络能力开放部署及关键技术方案[J]. 移动通信, 2021, 45(6): 81-87.

LIN Y L, HE Y F, LIU Y Q, et al. Research on 5G network capability exposure deployment and key technical solutions[J]. Mobile Communications, 2021, 45(6): 81-87.

[12] 朱斌, 林琳, 胡悦, 等. 面向行业的5G网络能力开放发展策略研究[J]. 邮电设计技术, 2020(7): 1-6.

ZHU B, LIN L, HU Y, et al. Research on industry oriented 5G network capability exposure development strategy[J]. Designing Techniques of Posts and Telecommunications, 2020(7): 1-6.

[13] 杨红梅.5G催生网络能力开放[EB]. 2020.

YANG H M, 5G promoted the opening of network capability[EB]. 2020.

[14] 网络5.0内生安全体系架构[EB]. 2020.

Network 5.0 endogenous security architecture[EB]. 2020.

Cloud native network creating a new era of intelligent application

WAN Xiaolan, LI Jinglin, LIU Kebin

New H3C Technologies Co., Ltd., Beijing 100090, China

With the continuous emergence of new applications such as holographic multimedia, integration of space, air and ground, metaverse and social Internet of things, the development of business applications moved towards digitalization, integration, bandwidth and intelligence, which correspondingly puts forward new demands for the transformation of the network. Through the research and analysis of future network characteristics, combined with the characteristics of the cloud native network, the cloud native advantage can be used to meet the needs of current hot business applications. The general architecture of the cloud native network was proposed. The capabilities of data plane, control plane and management plane were defined. Finally, the typical and hot application cases of the cloud native network were given.

cloud native network, application driven network, new network

TP393

A

10.11959/j.issn.1000−0801.2022130

2022−04−01;

2022−06−06

万晓兰(1975− ),女,新华三技术有限公司高级工程师,主要研究方向为数据通信领域网络、安全方向以及云计算等。

李晶林(1970−),男,新华三技术有限公司工程师,主要研究方向为数据通信网络技术。

刘克彬(1972− ),男,新华三技术有限公司工程师,主要研究方向为网络新技术。