乡村振兴视角下农村产业融合的增收减贫效应——基于农村数字化与教育投资的调节作用分析

2022-07-06彭影

彭影

乡村振兴视角下农村产业融合的增收减贫效应——基于农村数字化与教育投资的调节作用分析

彭影

(吉林大学 经济学院,吉林 长春 130012)

采用2008—2019年中国30个省份的面板数据,运用固定效应模型实证检验农村产业融合的增收减贫效应,并使用调节效应模型和面板门限模型深入分析农村数字化与农村教育投资的调节机制。实证表明:农村产业融合通过提高农民收入水平和改善农民收入结构促进农民持续增收。农村产业融合会增加农村相对贫困规模,而受农村贫困发展阶段的影响,农村产业融合对农村居民消费结构具有非线性驱动作用。调节机制表明,农村数字化与农村教育投资均对农村产业融合的增收效应存在正向调节作用,但对农村产业融合减贫效应的有效调节作用尚未形成。此外,农村数字化和农村教育投资对农村产业融合增收减贫效应的调节作用存在门槛效应。

农村产业融合;增收减贫;数字化;教育投资

一、问题的提出

全面推进乡村振兴目标下,农民增收减贫的内涵范围被进一步拓宽和延伸。就农民增收而言,农民收入不再局限于关注总体规模增长,更注重实现长期可持续增长[1]。按收入来源分类,现阶段农民收入主要分成四个组成部分,即工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入,农民财产性和转移性收入贡献值远远低于农民工资性和经营性收入,并且农民财产性和转移性收入具有不确定性和非持续性特征,对农民持续增收并未起到决定性作用[2]。就农村减贫而言,现行贫困标准下,绝对贫困和规模性整体贫困已基本消除,“后扶贫时代”,农村相对贫困是农村贫困治理的重点[3]。此外,全面推进乡村振兴战略赋予农村减贫新的时代内涵,致力于减少农村相对贫困规模的同时兼顾提高农民生活质量和幸福指数,注重农民全面发展。

产业振兴是农村经济增长的助推力,对农民增收具有重要的驱动作用,是全面推进乡村振兴的首要任务。2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》要求持续推进农村产业深度融合,加快落实保障和规范农村产业融合发展的政策制度。学术界关于农村产业融合的研究主要侧重于以下两个方面:一是剖析农村产业融合发展的内涵及融合模式。肖卫东和杜志雄[4]提出“农村三产融合”的内涵,即农业及其内部各部门与农村二产、三产通过资源要素深入融合、交叉重组形成农业新业态的发展过程。熊爱华和张涵[5]基于农业经营主体视角,提出农村产业融合模式主要分成产业链前后延伸、拓展农业新功能和新技术渗透三种融合模式。二是探究农村产业融合的增收效应及影响机制。一方面,农村产业融合增加农村非农就业机会,吸收农村富余劳动力,多途径增加农民收入[6];另一方面,农村产业融合加强了农村组织创新,催生了农民专业合作社等集体经济组织形式出现,盘活和有效利用农村闲置资源资产,提高农村集体收入水平,多渠道促进农民增收[7]。数字经济时代,农村数字化转型正深化农业供给侧结构性改革,加快农村新产业新业态发展,给农村产业深度融合带来深刻影响[8]。但数字化驱动农村产业深度融合离不开高素质人力资本支撑,农村教育投资是农村人力资本积累的基础,也是提升农村人力资本素养最基本、最主要的手段[9]。农村数字化和农村教育水平直接影响农村产业融合的深度和广度。

综上,关于农村产业融合内涵、融合模式及其增收效应与影响机制的研究较为丰富,但仍存在以下不足:一是主要运用农村人均可支配收入和农村贫困人口数衡量农村增收减贫,指标较为单一,全面推进乡村振兴目标下农村增收减贫被赋予新的时代内涵,指标选择方面亟待加强。二是关于农村产业融合水平的测度依旧在探索阶段,尚未形成标准化、合理化的测度方法。三是关于农村产业融合动力机制研究缺乏实证检验。此外,现阶段农村产业融合面临“广度有余,深度不足”的问题。那么,农村产业融合是否能有效促进农村增收减贫?农村数字化和农村教育投资究竟发挥怎样的作用?研究上述问题对农村数字化和农村教育投资助力农村产业深度融合以及持续推进农村增收减贫具有重要的现实意义。

二、理论基础与研究假说

产业融合的内涵由最初的产业间技术关联逐渐延伸到产品、市场和产业关联[10]。在产业融合发展过程中,产业边界逐渐模糊,并演化出融合性新型产业形态[11]。1996年,今村奈良臣[12]提出农业的“六次产业化”概念,认为农业的“六次产业化”是农村地区第一、第二和第三产业有机整合的过程。“第六产业”即农村地区第一、第二和第三产业之和。后来,今村奈良臣对此概念进行修正,认为“第六产业”应当是农村地区第一、第二和第三产业之乘积,是最早提出的与农村产业融合最相似的概念。2015年,国内首次提出“农村产业融合发展”,此后学术界涌现出大量关于农村产业融合的研究,全面剖析了农村产业融合的内涵、理论基础及相关政策。苏毅清[13]基于产业融合的本质,认为农村产业融合是农村第一产细分产业与第二、三产细分产业实现产业间分工内部化的过程。国家发展改革委宏观院和农经司课题组[14]指出农村产业融合是以利益联结为纽带,通过产业链延伸、产业多功能拓展等模式,促进农村第一产业与第二、三产业相互交叉、有机整合的发展过程。梁瑞华[15]认为,农村产业融合是以缓解“三农”问题为目标,以农业为基础,以产业链、供应链、价值链延伸与农业多功能拓展为发展路径,通过有效整合要素资源在农村地区形成新产业新业态的过程。

综上,本文认为农村产业融合是以全面推进乡村振兴和缩小城乡差距为首要目标,以农业为基础产业,以农业产业链延伸和多功能拓展为路径,以人力资本、技术、资金等要素资源为媒介,通过农村第一产业与第二、三产业相互渗透、重叠交叉形成新产业新业态的发展过程。

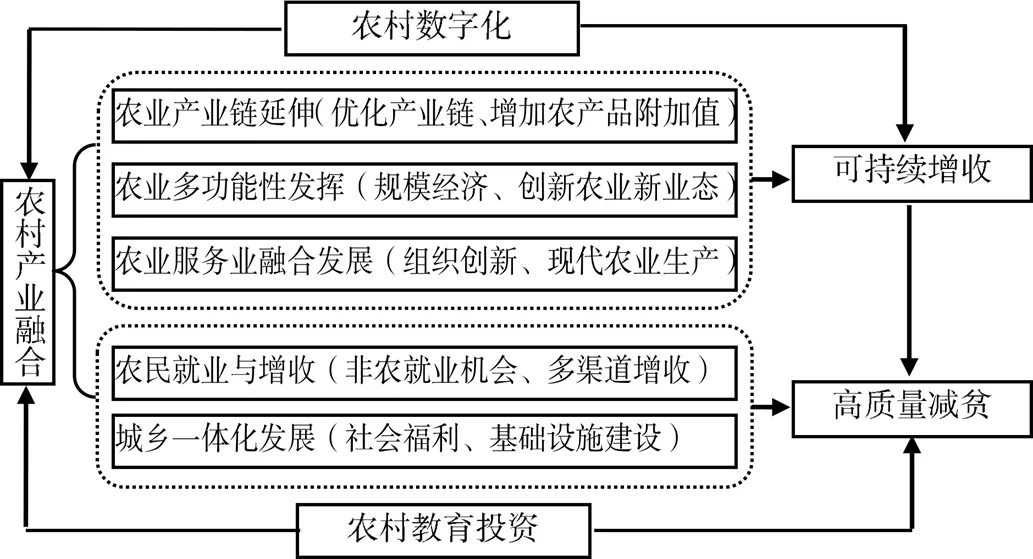

1.农村产业融合增收减贫效应的作用机制

就农村产业融合的增收效应而言,中国农村产业融合主要是通过以下三种融合模式提高农民收入水平,促进农民收入持续增长。1)农业产业链延伸模式。农村产业融合通过产业链向前、向后延伸,将产业链中附加值和收益率更高的环节留在农村,不断提高农民整体收入水平[16]。农村产业融合发展能集中整合农村要素资源,凭借农村要素资源禀赋优势,逐渐形成优势产业集聚,并通过规模经济效应,有效降低农村生产成本,推动农村产业集约化发展,进而实现农民可持续增收。2)农业多功能性发挥模式。农业多功能性主要表现在社会、经济、生态和文化等多方面的综合价值创造,将传统农业与其他现代化产业相互融合,多途径多渠道拓展农业产业新功能和新业态,增强农业价值创造力,优化农民收入结构,拓宽农民增收渠道[17]。3)农业服务业融合发展模式。农业服务业融合是现代农业发展的必然选择,一是通过组织、制度等创新提升现代化农业要素资源配置效率,转变农业发展方式;二是通过普及和传播现代农业生产作业知识和技术,增强农民现代化农业生产技能,大幅提升农民农业生产收益。

就农村产业融合的减贫效应而言,农村产业融合主要通过促进农民就业增收和缩小城乡差距两条路径影响农村高质量减贫。一方面,农村产业融合为农村贫困人口提供更多就业机会,通过促进农村贫困人口收入增加而缓解农村相对贫困程度;另一方面,农村产业融合的高质量减贫效应是在减少农村相对贫困规模基础上提升农民生活质量和幸福指数,农村产业融合推动城乡一体化,保障农村居民享有与城镇居民均等的社会保障、医疗服务、居住环境等福利待遇,提高农民生活质量[18]。然而,受农村贫困发展阶段影响,农村产业融合高质量减贫效应的作用效果可能存在差异性。在农村贫困程度高的阶段,农村贫困人口规模较大,农村产业融合减少农村贫困人口规模增长空间较大,减贫弹性较高;在农村贫困程度低的阶段,农村贫困人口规模较小,农村贫困范围缩小,贫困人口主要集中在残疾、长期疾病、受教育水平低等缺乏劳动力的群体中,农村产业融合发展对此类农村贫困人口的减贫弹性较小。因此,农村产业融合的减贫效应具有不确定性[19]。由此提出:

假说1:农村产业融合主要通过农业产业链延伸、多功能性发挥以及农业服务业融合发展等模式,多途径多渠道促进农民可持续增收。

假说2:农村产业融合通过促进农民就业增收和缩小城乡差距实现农村高质量减贫,但作用效果受农村贫困发展阶段影响。

2.农村数字化与农村教育投资的调节作用

关于农村数字化、农村教育投资与农民增收的文献研究较为丰富,已达成农村数字化、农村教育投资有助于农民增收的共识[20]。本文重点分析农村数字化、农村教育投资对农村产业融合减贫效应的调节作用。

新一轮信息技术革命下,农村数字化推动了农村产业深刻变革,加快了农村新产业、新模式和新业态的形成。高梦滔等[21]研究发现,农村信息化有利于降低贫困发生率,惠及农村贫困人口的作用效果更为显著,减贫路径主要是克服地理区位和信息化基础设施限制。郑景丽等[22]认为,农村信息化为农村产品生产、销售等环节提供便利,农村电商、直播等平台建设加快了农村产业深度融合,信息化在农村产业融合的减贫效应中起到中间媒介作用。孙继国等[23]提出数字金融可以通过减缓信贷约束、降低农村产业风险和刺激农民创业缓解农村相对贫困程度。无论是农村数字化发展还是农村产业融合都要求农村劳动力具备一定的知识和数字素养。“后扶贫时代”重点帮扶农村相对贫困群体。“扶贫先扶智”,帮扶的首要任务是提升农村贫困人口受教育程度,增强农村贫困人口科学文化素养和劳动技能,满足农村产业融合发展对农村劳动力素质的要求。农村数字化与农村教育投资为农村发展提供数字信息服务和人才支撑,对农村产业融合的增收减贫效应具有调节作用。然而,受农村数字化和农村教育投资不同水平影响,两者对农村产业融合增收减贫效应的调节作用可能存在差异。由此提出:

假说3:农村数字化和农村教育投资对农村产业融合增收减贫效应存在正向调节作用。

假说4:不同农村数字化和农村教育投资发展阶段下,两者对农村产业融合增收减贫效应的正向调节作用存在“激励”拐点。

图1 农村产业融合增收减贫效应的作用机制

三、研究设计

全面推进乡村振兴目标下,为深入探究农村产业融合的增收减贫效应。首先,本文从农民收入水平和农民收入可持续性两个层面评价农村可持续增收情况;从农村相对贫困规模和农民生活质量两个视角衡量农村高质量减贫情况。其次,基于农业产业链延伸、农业多功能性发挥、农业服务业融合发展、农民就业与增收以及城乡一体化发展五个维度综合反映农村产业融合水平,以弥补单一指标研究的不足,运用核密度估计函数观测中国30个省(市、区)及东中西部地区农村产业融合发展的动态演变特征,并实证检验农村产业融合增收减贫效应的多维度影响。最后,为进一步研究农村产业深度融合的动力机制,引入农村数字化和农村教育投资作为调节和门限变量,运用调节效应模型和面板门槛模型,检验其对农村产业融合增收减贫效应的调节效应和门限效应。

(一)模型设定

1.基准模型

为检验全面推进乡村振兴目标下农村产业融合的增收减贫效应,构建如下基准模型:

2.调节效应模型

农村数字化和农村教育投资可能会调节农村产业融合的增收减贫效应,在公式(1)基础上,分别引入农村数字化和农村教育投资以及其与农村产业融合的交叉项,构建如下调节效应模型:

3.门限效应模型

在农村数字化和农村教育投资的调节作用下,农村产业融合的增收减贫效应可能存在阶段性特征,其影响可能随着农村数字化和农村教育投资水平不同而具有异质性。基于此,分别以农村数字化、农村教育投资为门限变量,构建如下面板门槛模型:

(二)变量选取

1.被解释变量

全面推进乡村振兴目标下,从农民收入水平和农民收入可持续性两个方面评价农村可持续增收,参考谭燕芝等[17]的研究,用农村居民人均可支配收入表征农民收入水平。财产性和转移性收入具有偶然性和不稳定性特征,工资性收入和经营性收入增长是保障农民实现长期脱贫增收的主要收入来源,借鉴刘长庚等[24]的研究,采用农村居民人均工资性收入和人均经营性收入占人均可支配收入的比重衡量农民收入可持续性。

现阶段,评价贫困的标准主要有国家贫困线、国际贫困线和农村贫困人口生活消费价格指数三种[25]。本文从农村相对贫困规模和农民生活质量两个层面衡量农村高质量减贫,农民贫困发生率是指农村贫困人口占农村总人口的比率,可作为衡量农村相对贫困规模的指标[26];而农村恩格尔系数是农民家庭食品消费支出占总消费支出的比重,即农民生活消费结构,可作为表征农民生活质量的指标。

2.核心解释变量

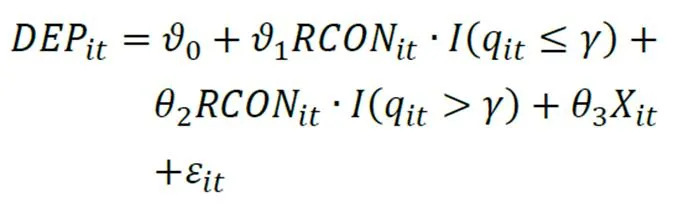

农村产业融合是一个涉及多方面、复杂的综合工程,单一指标难以准确量化衡量,运用综合评价指标体系能全面直观地反映地区农村产业融合的规模和质量。结合农村产业融合的内涵,并参考李晓龙、张岳等[27]的研究,本文基于农业产业链延伸、农业多功能性发挥、农业服务业融合发展、农民就业与增收以及城乡一体化发展五个方面,构建农村产业融合综合评价指标体系,共计17个二级指标。其中,农业产业链延伸、农业多功能性发挥与农业服务业融合发展为农村产业融合行为,而农民就业与增收、城乡一体化发展反映农村产业融合效益。

熵值法能够比较客观地评价指标的相对重要性,进而确定各指标权重大小。本文采用熵值法测算中国30个省份的农村产业融合指数,各二级指标权重结果见表1。从子系统看,农民就业与增收贡献率为24.41%,其中农村非农就业的贡献率达17.18%。农业产业链延伸和农业多功能性发挥的贡献率分别为23.05%、22.68%,占据较大比重。

表1 农村产业融合评价指标体系

3.调节变量与门限变量

根据前文分析,选取农村数字化和农村教育投资为调节和门限变量。农村数字化基础设施建设及农村数字化应用是保障农村居民享受数字红利的前提基础,本文从农村数字化基础设施、数字化应用两个方面综合衡量农村数字化发展水平。在指标选取上,参考朱秋博、刘彦林等[28][29]的研究,选取农村居民家庭平均每百户移动电话与家用计算机拥有量反映农村数字化基础设施水平;采用人均农村邮政投递线路公里数和农村宽带接入用户数表征农村数字化应用情况,并运用熵值法测算2008—2019年中国各地区农村数字化发展指数。农村教育投资规模用农村职业高中、农村高中、农村初中和农村小学生均教育经费支出之和衡量。

4.控制变量

本文选取可能会影响农村增收减贫的主要控制变量共6个。1)经济发展水平(),以地区人均国内生产总值表征。2)对外开放水平(),用地区进出口贸易额占GDP的比重衡量。3)交通基础设施水平(),利用地区铁路、公路和水运的人均旅客周转量反映。4)城市化水平(),运用地区年末城镇人口占总人口的比率表示。5)产业结构水平(),以第二、三产业产值之和占总产值的比重测度。6)农村金融发展水平(),用涉农贷款与农林牧渔服务业总产值的比值表示。

四、数据来源与计量结果分析

(一)数据说明

考虑到数据的可得性,本文采用中国30个省份2008—2019年的面板数据。中国台湾、香港、澳门和西藏地区相关数据严重缺失,本文研究样本中不含上述四个地区。数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国休闲农业年鉴》《中国农村贫困监测报告》和《中国农村金融服务报告》,个别缺失数据采用线性插值法补齐,为缩小数据量级,回归分析中部分数据进行百分化处理,变量描述性统计结果见表2。

表2 变量描述性统计

(二)农村产业融合增收减贫效应的实证检验

1.不同地区农村产业融合的动态演进特征

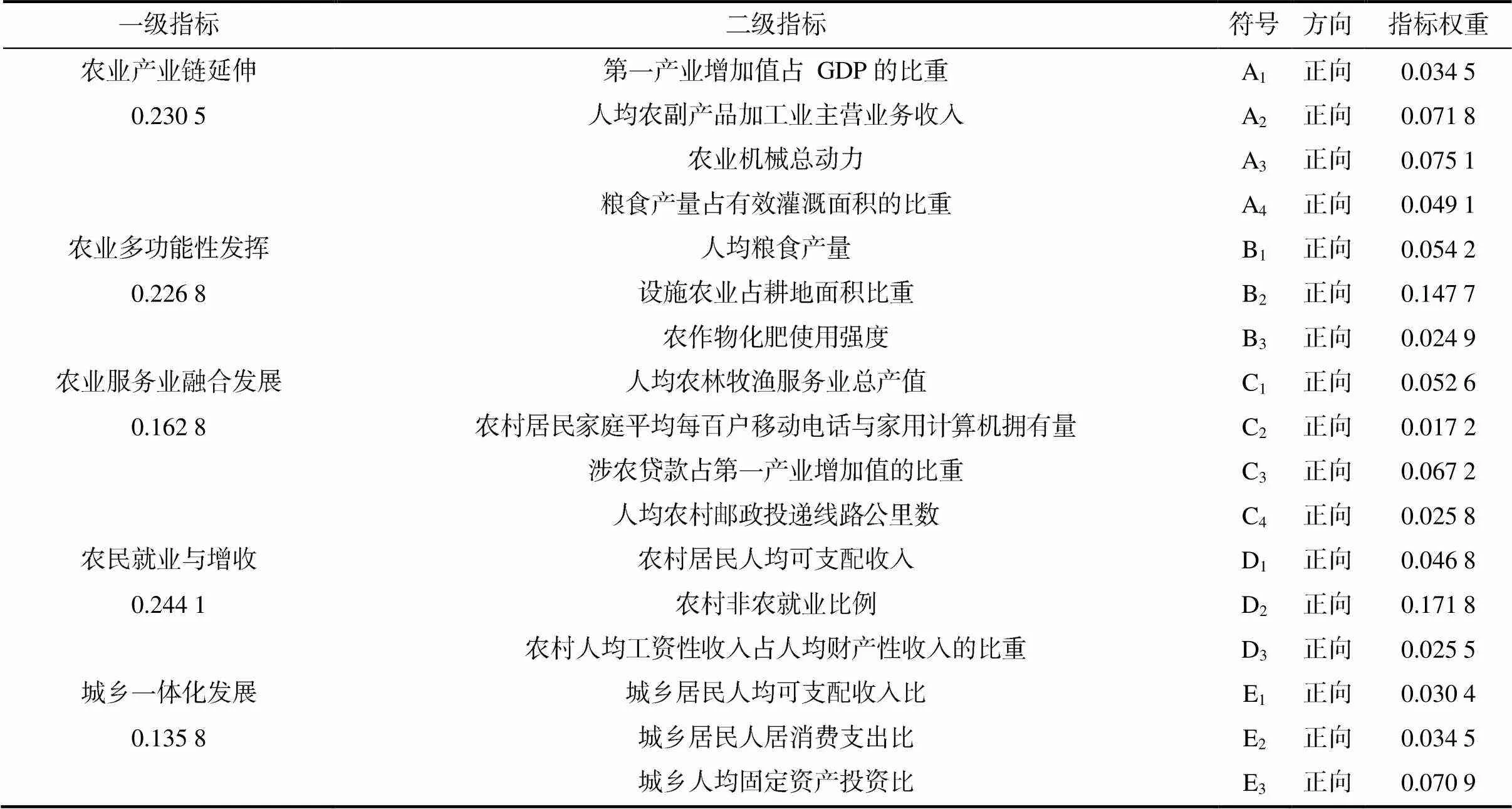

为直观观测农村产业融合在时间和空间维度的动态演变特征,绘制2008—2019年中国30个省份及东中西部地区①核密度函数估计图(图2)。

图2 中国30个省(市、区)及东中西部地区农村产业融合动态演进

如图2所示,图(a)为中国30个省份农村产业融合的核密度曲线,反映了中国30个省份农村产业融合的时空变化特征。整体而言,密度函数波峰高度波动较大,呈现出先上升后下降趋势,波峰宽度逐渐变大,右侧呈显著“拖尾”分布特征,表明样本观测期内,中国30个省份农村产业融合存在地区分布不均衡问题,但在2015年之后,地区发展不平衡问题有所改善。图(b)为东部地区农村产业融合的核密度函数图,整体呈现出扁平态势,核密度函数处于较高的水平上,最高峰值由左向右移动,呈“单峰”分布,表明东部地区农村产业融合整体处于相对较高水平,呈不断递增趋势,且东部地区内部各省农村产业融合水平差异较小。图(c)为中部地区农村产业融合的核密度函数图,波峰高度逐渐下降,由左向右偏移,右侧具有明显的“拖尾”特征,波峰形状由“双峰”到“单峰”,表明在样本观测期内,中部地区农村产业融合水平明显提升,地区农村产业融合两极分化的现象逐渐缓解。图(d)为西部地区农村产业融合的核密度函数图,波峰高度呈现出先上升、后下降、再上升的过程,波峰形状呈“多峰”分布,波峰由左向右偏移,核密度函数整体处于相对较低水平,表明西部地区农村产业融合水平有所提升,但仍处于相对较低位置,内部分化特征显著。

2.农村产业融合增收减贫效应的基准回归结果分析

考虑到农村产业融合二级指标选取与被解释变量存在重叠,故将解释变量滞后一期以保证回归结果的有效性和可靠性,表3为农村产业融合增收减贫效应的基准回归结果。模型(1)—模型(4)为未加入控制变量的固定效应回归结果。结果显示,农村产业融合对农民收入水平、农民收入结构、农村相对贫困规模及农村居民消费结构的影响系数分别为0.094、0.211、0.309和0.037,且均通过显著性检验。在加入控制变量后,农村产业融合对农民收入水平、农民收入结构的影响显著为正,说明农村产业融合不仅能促进农民收入水平增长,还能够提升工资性收入和经营性收入占比,存在收入和结构双重效应。而农村产业融合对农村相对贫困规模和农村居民消费结构的回归系数也为正值,但对农村居民消费结构的影响未通过显著性检验,表明农村产业融合并未有效减缓中国农村相对贫困和提升农村居民生活质量。可能的原因在于:一方面,扶贫主要面向缺乏劳动能力、残疾及长期疾病的农村贫困人口,而农村产业融合对该群体减贫弹性较小;另一方面,政府为相对贫困人口提供基本生活保障,由于“主观贫困”等问题的出现,也会导致农村产业融合的高质量减贫效应难以有效发挥。

此外,为进一步探究农村产业融合的减贫效应是否受到农村贫困发展阶段影响,运用面板分位数模型进行估计,观察农村相对贫困规模和农村居民消费结构分别在10%、25%、50%、75%、90%分位数下的异质性特征。如表4所示,在不同分位数下,农村产业融合对农村相对贫困规模的影响均显著为正,但作用大小呈现出先上升后下降的趋势。而在50%分位数内,农村产业融合对农村居民消费结构的回归系数为正;超出50%分位数后,农村产业融合对农村居民消费结构的影响系数为负,且在90%的分位数上通过显著性检验,表明农村产业融合能有效改善90%分位数上的农村居民消费结构。

由此得出,农村产业融合通过提高农民收入水平和改善农民收入结构促进农民增收。农村产业融合会增加农村相对贫困规模,而受农村贫困发展阶段的影响,农村产业融合对农村居民消费结构具有非线性驱动作用。

表3 固定效应模型回归结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%显著水平下显著,以下同。

表4 面板分位数模型回归结果

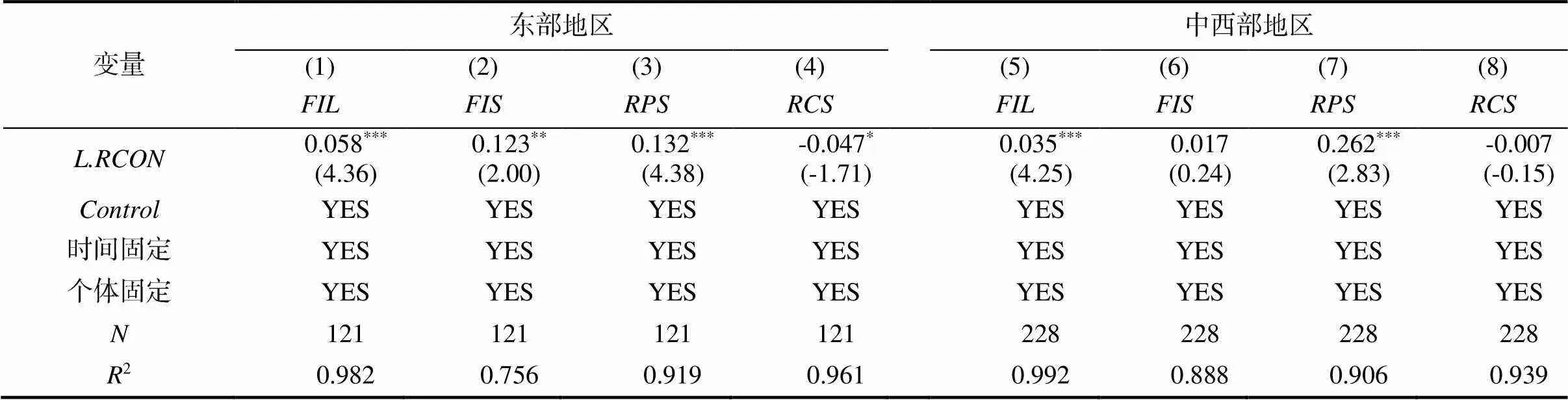

3.地区异质性回归结果

为深入研究农村产业融合增收减贫效应的地区异质性,按照行政区位将中国30个省份划分成东部和中西部地区两个分样本进行估计,表5为地区异质性检验结果。就农民增收而言,东部地区农村产业融合对农民收入水平和农民收入结构均产生显著正向影响,表明东部地区农村产业融合通过收入和结构双重作用促进农民增收;而中西部地区农村产业融合对农民收入水平影响系数为 0.035,在1%水平下通过显著性检验,而对农民收入结构无显著影响,表明中西部地区农村产业融合能有效提升农民整体收入水平。就农村减贫而言,农村产业融合对东部和中西部地区农村相对贫困规模均有正向影响,表明农村产业融合并未有效降低农村相对贫困规模。此外,农村产业融合对东部地区农村居民消费结构的影响显著为负,表明东部地区农村产业融合能显著改善农村居民消费结构,有助于从生活质量方面促进农村减贫,而农村产业融合对中西部地区农村居民消费结构无显著影响。

表5 地区异质性检验结果

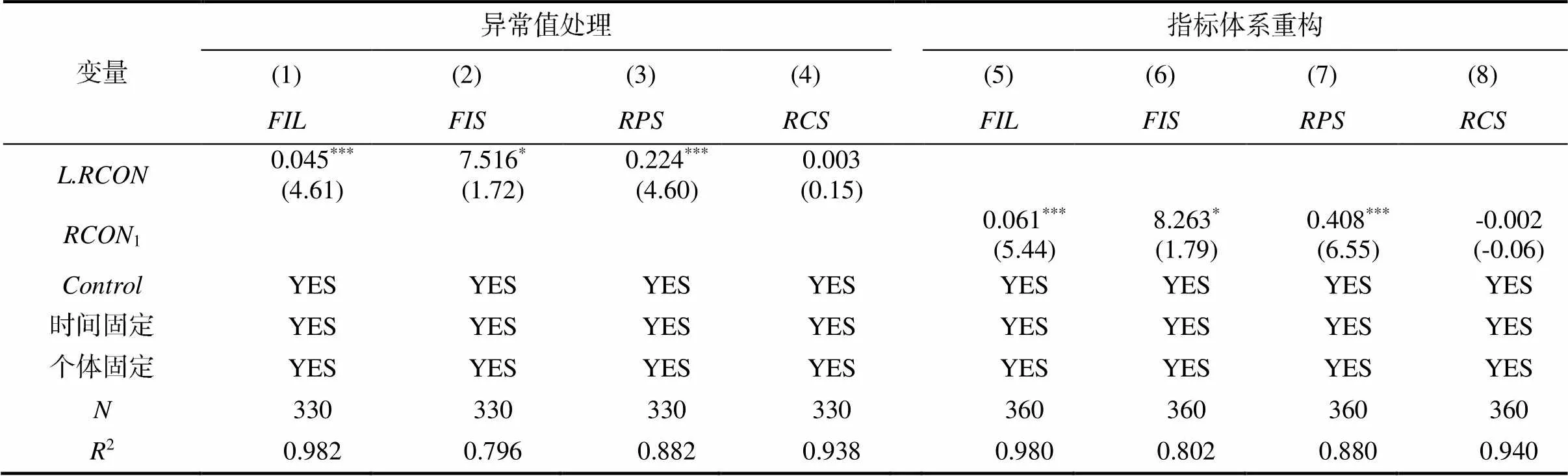

4.稳健性检验

考虑回归估计中可能存在遗漏变量、双向因果关系等内生性问题导致回归结果出现偏差,本文运用以下两种方法进行稳健性检验:1)基于异常值处理的稳健性分析。为消除极端异常值对回归结果的干扰,本文对数据进行缩尾处理,保留1%~99%区间的观测数据进行重新估计。检验结果如表6所示,农村产业融合对农民收入水平、农民收入结构和农村相对贫困规模均产生显著的正向作用,而对农村居民消费结构无显著影响。受农村贫困发展阶段影响,农村产业融合与农村居民消费结构存在非线性关系。即农村产业融合对农村减贫在不同发展阶段可能存在正向作用、负向作用、无影响等多种可能,回归结果与前文一致。2)基于指标体系重构的稳健性分析。由于农村产业融合二级指标中13和12与被解释变量存在重叠,上述四个二级指标并未涉及农村产业融合的实质内容,并且指标权重相对较小,故剔除上述四个二级指标重新计算农村产业融合指数后再次回归。模型(5)—模型(8)检验结果表明,除影响系数发生改变外,并未出现根本性变化,进一步证实回归结果的稳健性。

表6 稳健性检验结果

(三)农村数字化与农村教育投资的调节效应与门限效应

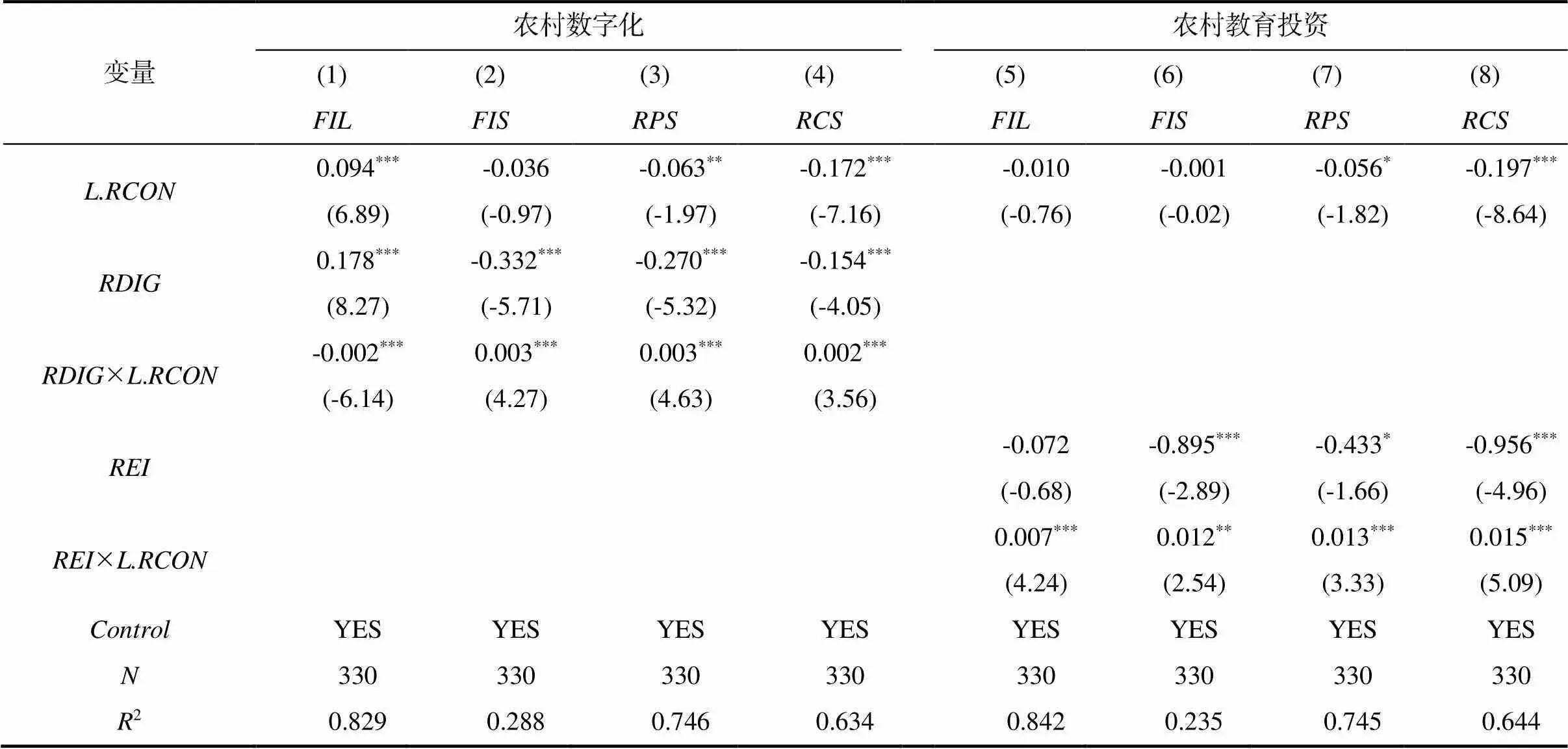

1.农村数字化与教育投资的调节效应检验

为进一步考察农村数字化和农村教育投资在农村产业融合增收减贫效应中的调节作用,分别引入农村数字化、农村教育投资及其与农村产业融合一阶滞后项的交叉项进行回归分析,表7为农村数字化与农村教育投资对农村产业融合增收减贫效应的调节效应检验结果。交叉项检验结果显示,模型(1)—模型(4)中,农村数字化在1%水平下显著正向调节农村产业融合与农民收入结构的关系,而农村数字化对农村产业融合与农民收入水平的关系存在负向调节作用,表明在农村数字化调节作用下,农村产业融合通过改善农民收入结构促进农民增收。农村数字化正向调节农村产业融合与农村相对贫困规模、农村居民消费结构的关系,表明在农村数字化调节作用下,农村产业融合未能有效减缓农村贫困。模型(5)—模型(8)中,农村教育投资对农村产业融合的增收减贫效应均产生显著的正向调节作用。农村教育投资通过正向调节农村产业融合的收入效应和结构效应促进农民增收;农村教育投资对农村产业融合与农村相对贫困规模、农村居民消费结构的关系均产生正向调节作用,表明在农村教育投资调节作用下,农村产业融合会增加农村相对贫困规模和农民家庭食品消费支出占比。农村教育投资对农村产业融合减贫效应的有效调节作用尚未得到真正发挥。

综上来看,农村数字化与农村教育投资均能有效调节农村产业融合的增收效应,但对农村产业融合的减贫效应未形成有效的调节作用。

表7 调节效应检验结果

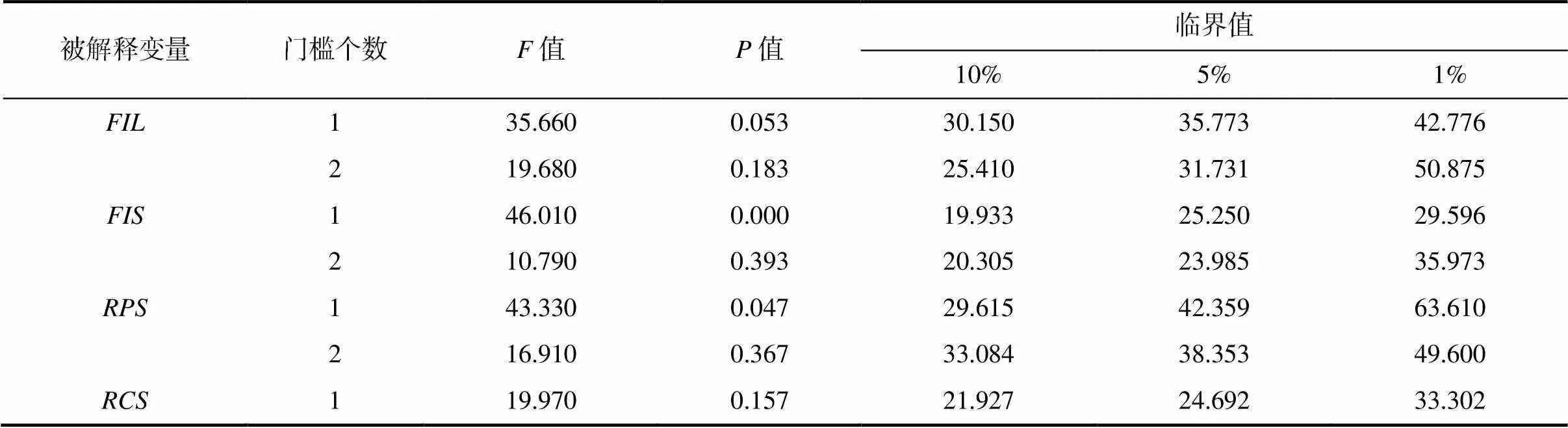

2.农村数字化与教育投资的门限效应检验

考虑到农村数字化和农村教育投资水平不同可能会导致调节效应存在差异,分别以农村数字化、农村教育投资为门限变量,运用面板门限模型进一步分析农村数字化与农村教育投资调节作用的门限效应。

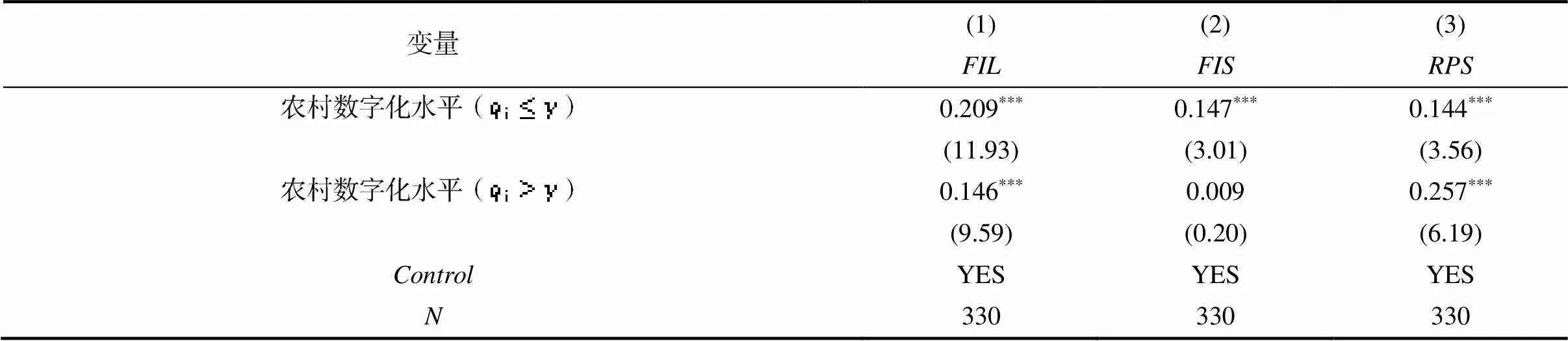

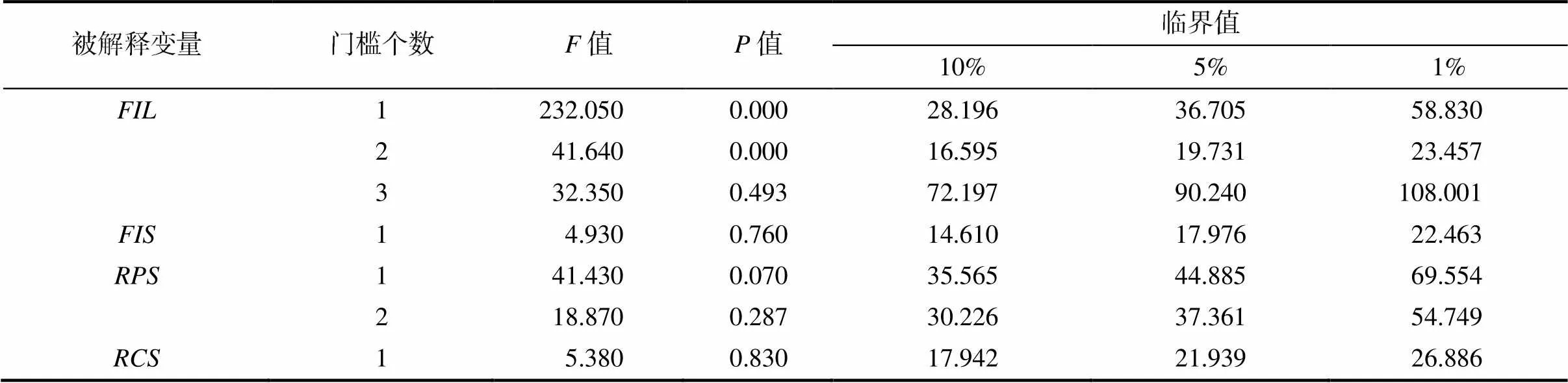

(1)农村数字化的门限效应检验。如表8所示,农村数字化对农村产业融合与农民收入水平、农民收入结构及农村相对贫困规模关系的调节作用存在单一门槛,而对农村居民消费结构的单一门槛估计结果不显著,表明农村数字化对农村产业融合与农村居民消费结构的调节作用无门槛效应。

根据表8的门槛模型回归结果,得出农村数字化对农村产业融合增收减贫效应的门槛估计值在95%置信区间下的似然比函数图。如图3所示,图(a)(b)(c)分别为农村数字化对农村产业融合与农民收入水平、农民收入结构及农村相对贫困规模单一门槛估计值的似然比函数图,门槛值分别为13.734、21.030和42.082,图(a)(b)和(c)的临界值明显高于门槛值,表明农村数字化的门槛估计值是真实有效的。

表8 农村数字化门限效应检验结果

图3 农村数字化门槛估计值似然比函数图

表9为农村数字化面板门槛回归估计结果。在模型(1)中,农村数字化的门槛值为13.734。当小于门槛值时,农村产业融合对农民收入水平的影响系数为0.209;当超出门槛值时,农村产业融合对农民收入水平的回归系数为0.146,均通过显著性检验,回归系数明显变小,说明在农村数字化调节作用下,农村产业融合对农村收入水平的正向作用呈现出不断递减态势。在模型(2)中,农村数字化的门槛值为21.030。当小于门槛值时,农村产业融合对农民收入结构影响系数为0.147,在1%水平下通过显著性检验;当超出门槛值时,农村产业融合对农民收入结构影响不显著,意味着农村数字化对农村产业融合与农民收入结构的正向关系在一定限度内存在正向调节作用,一旦超出门限值,农村数字化的正向调节效应消失。在模型(3)中,农村数字化的门槛值为42.082。当小于门槛值时,农村产业融合对农村相对贫困规模的影响系数为0.144;当超出门槛值时,农村产业融合对农村相对贫困规模的回归系数为0.257,均通过显著性检验,回归系数明显变大,说明随着农村数字化调节作用的加强,农村产业融合会进一步加大农村相对贫困规模。

表9 农村数字化门限效应回归结果

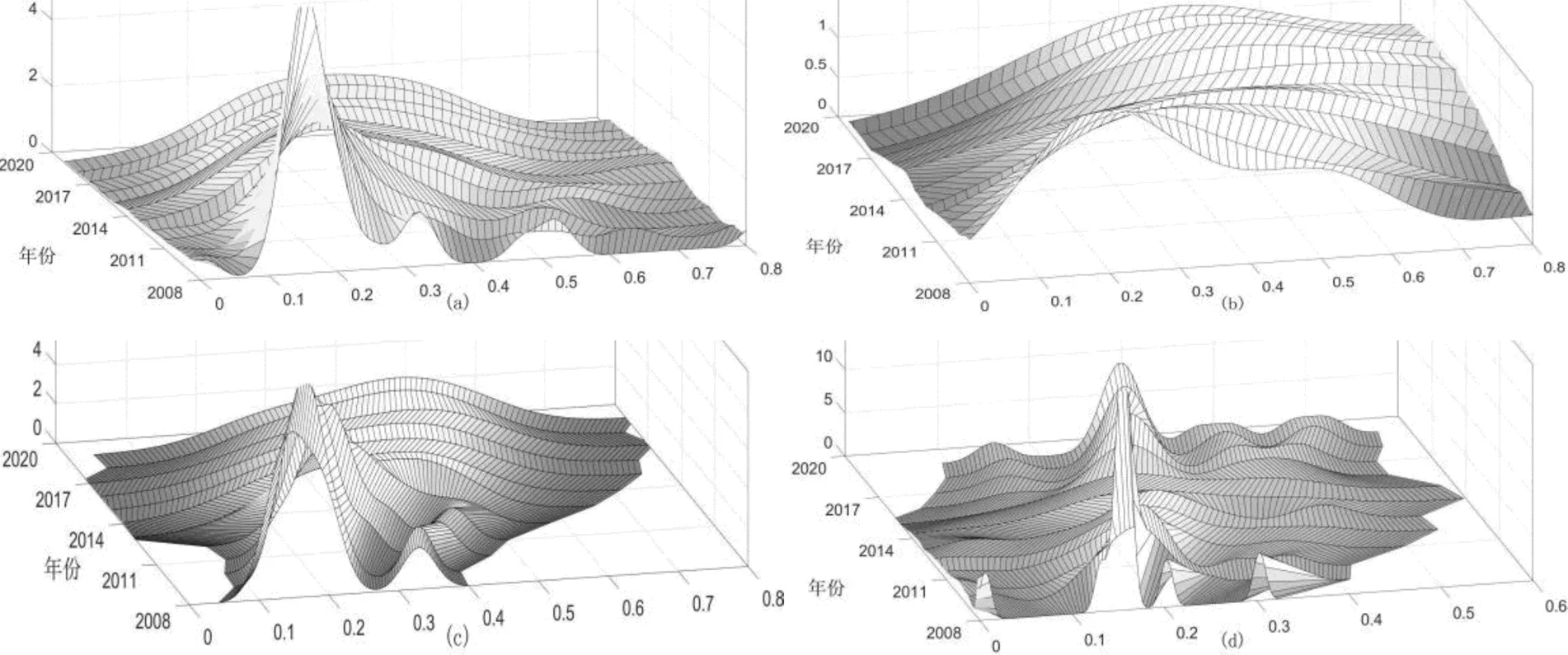

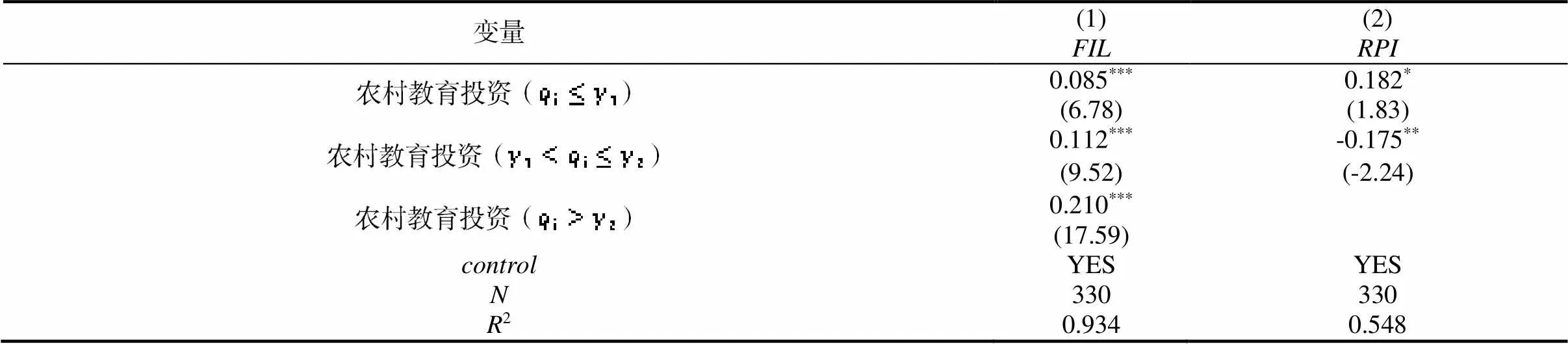

(2)农村教育投资的门限效应检验。表10为以农村教育投资为门限变量的检验结果,农村教育投资对农村产业融合与农民收入水平关系的调节作用存在双门槛效应,对农村产业融合与农村相对贫困规模关系的调节作用存在单一门槛,而农村教育投资对农村产业融合与农民收入结构、农村居民消费结构关系的调节作用无门槛效应。

表10 农村教育投资门限效应检验结果

图4为农村教育投资门槛估计值的似然比函数图。图(a)和(b)分别为农村教育投资调节农民收入水平的双门槛估计值的似然比函数图,门槛估计值为5.197、8.967。图(c)为农村教育投资调节农村相对贫困规模的单一门槛估计值的似然比函数估计图,门槛估计值为2.091。在图(a)(b)和(c)中,真实门槛值均低于临界值,说明农村教育投资的门槛估计值是真实有效的。

图4 农村教育投资门槛估计值似然比函数图

表11为以农村教育投资为门限变量的面板门槛回归结果。

表11 农村教育投资门限效应回归结果

在模型(1)中,农村教育投资的双门槛值分别为5.197、8.967,将样本划分成三个区制。当小于第一门槛值时,农村产业融合对农民收入水平的影响系数为0.085;在第一门槛值和第二门槛值之间时,回归系数为0.112;当超出第二门槛值时,回归系数为0.210。在三个样本区间内,回归系数均在1%水平下通过显著性检验,且不断增大,表明在农村教育投资调节作用下,农村产业融合对农民收入水平的正向作用呈不断增强态势。在模型(2)中,农村教育投资的门槛值为2.091。当小于门槛值时,农村产业融合对农村相对贫困规模的影响显著为正;当超出门槛值时,回归系数为负,表明农村教育投资水平超过门槛值时,农村产业融合会显著降低农村相对贫困规模。

五、研究结论与对策建议

本文基于2008—2019年中国30个省份的面板数据,运用固定效应模型实证检验农村产业融合的可持续增收效应和高质量减贫效应,并使用调节效应模型和门限效应模型深入探究农村数字化和农村教育投资对农村产业融合增收减贫效应的影响机制。研究发现:1)农村产业融合通过提高农民收入整体水平和改善农民收入结构促进农民增收。农村产业融合会增加农村相对贫困规模,而受农村贫困发展阶段的影响,农村产业融合与农村居民消费结构之间存在非线性关系。2)调节机制分析表明,农村数字化通过改善农民收入结构促进农民增收,而农村教育投资通过调节农民收入水平和收入结构联合推动农村产业融合的可持续增收效应。此外,农村数字化与农村教育投资对农村产业融合的高质量减贫效应的有效调节作用尚未形成。3)门限效应检验发现,农村数字化对农村产业融合与农民收入水平关系的正向调节作用呈不断递减趋势,而农村数字化在一定限度内对农民收入结构具有正向调节作用。此外,随着农村数字化调节作用的不断加强,农村产业融合会加大农村相对贫困规模。农村教育投资对农村产业融合与农民收入水平关系的正向调节作用呈现出不断递增态势,而农村教育投资超出一定门槛值后,才能有效发挥农村产业融合对农村相对贫困规模的减缓作用。

基于上述研究结论,提出如下政策建议:第一,有效衔接乡村振兴政策与农村产业融合,完善和落实农村产业融合的政策支持。加快推进传统农业现代化转型升级,进一步推动农业与其他现代化产业的深度融合,延伸农业产业链,加大农村产业融合新模式新业态的创新,充分发挥农村产业融合的规模经济效应和乘数效应,多途径多渠道实现农民增收减贫。同时因地制宜,加强政府对地方产业融合的方向性引领,创新供给机制,加快形成农村产业深度融合的新格局。第二,应加强农村信息化基础设施建设,深入挖掘农村数字化的潜在价值。现阶段,农村基础设施建设相对滞后,信息化基础设施更为薄弱,难以满足农村产业融合的需求,严重制约农村产业融合的深度和广度。政府需加大对农村信息化基础设施的投入力度,推动农村信息化基础设施市场化发展,多渠道增加农村信息基础设施投入,有序推进传统基础设施与信息化基础设施的双向融合,充分释放农村数字化在农村产业融合增收减贫效应中的动力和红利。第三,应加大农村教育投资力度,尤其是对低技能劳动力的职业教育投资。“后扶贫时代”,帮扶农村低技能劳动力可持续减贫是减少农村相对贫困的难点问题,政府为低技能劳动力提供基本生活物质保障并不能从根本上帮助其脱贫和提高其生活质量。新时代经济社会快速变迁,要想实现低技能劳动力长期可持续脱贫,就必须保障农村低技能劳动力具备一定的职业技能。应加大农村职业教育投资,通过正规职业教育和在职培训两种途径,多元化培养农村劳动力职业技能,加大农村劳动力技能培训的深度和广度,使农村劳动力拥有改善和提高自身生活质量的能力,进而实现农村高质量、持久性脱贫。

①东部地区包括:北京市、天津市、上海市、辽宁省、河北省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省、海南省;中部地区包括:山西省、吉林省、黑龙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省;西部地区包括:内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。

[1] 范燕丽,丛树海,郗曼.从“争穷保帽”到“主动摘帽”:正向激励与农民持续增收[J].财政研究,2021(12):63-78.

[2] 王小华.中国农民收入结构的演化逻辑及其增收效应测度[J].西南大学学报(社会科学版),2019(5):67-77,198-199.

[3] 胡志平.基本公共服务、脱贫内生动力与农村相对贫困治理[J].求索,2021(6):146-155.

[4] 肖卫东,杜志雄.农村一二三产业融合:内涵要解、发展现状与未来思路[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019(6):120-129.

[5] 熊爱华,张涵.农村一二三产业融合:发展模式、条件分析及政策建议[J].理论学刊,2019(1):72-79.

[6] 李云新,戴紫芸,丁士军.农村一二三产业融合的农户增收效应研究——基于对345个农户调查的PSM分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(4):37-44+146-147.

[7] 涂圣伟.产业融合促进农民共同富裕:作用机理与政策选择[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022(1):23-31.

[8] 殷浩栋,霍鹏,汪三贵.农业农村数字化转型:现实表征、影响机理与推进策略[J].改革,2020(12):48-56.

[9] 杨晶,丁士军.农村产业融合、人力资本与农户收入差距[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017(6):1-10.

[10] ROSENBERG N.Technological change in the machine tool industry,1840-1910[J].The Journal of Economic History,1963(4):414-443.

[11] DEVENDRA,SAHAL.Technological guideposts and innovation avenues[J].Research Policy,1985(2):61-82.

[12] NARAKAMI IMAMURA.Take the creation of the sixth industry as an agricultural flower shaped industrial factory in the 21st century[J]. Regional production of monthly magazine,1996 (1):89-90.

[13] 苏毅清,游玉婷,王志刚.农村一二三产业融合发展:理论探讨、现状分析与对策建议[J].中国软科学,2016(8):17-28.

[14] 国家发展改革委宏观院和农经司课题组.推进我国农村一二三产业融合发展问题研究[J].经济研究参考,2016(4):3-28.

[15] 梁瑞华.我国农村三产融合发展的实践探索与推进建议[J].中州学刊,2018(3):51-55.

[16] 郭军,张效榕,孔祥智.农村一二三产业融合与农民增收——基于河南省农村一二三产业融合案例[J].农业经济问题,2019(3):135-144.

[17] 谭燕芝,姚海琼.农村产业融合发展的农户增收效应研究[J].上海经济研究,2021(9):91-102.

[18] 罗必良,洪炜杰,耿鹏鹏,等.赋权、强能、包容:在相对贫困治理中增进农民幸福感[J].管理世界,2021(10):166-181,240,182.

[19] 李晓龙,陆远权.农村产业融合发展的减贫效应及非线性特征——基于面板分位数模型的实证分析[J].统计与信息论坛,2019(12):67-74.

[20] 熊春林,刘俏,龚林青.农业农村信息化政策是否真正促进了农民增收?——基于多期DID的实证检验[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2021(4):52-58.

[21] 高梦滔,和云,师慧丽.信息服务与农户收入:中国的经验证据[J].世界经济,2008(6):50-58.

[22] 郑景丽,沈洋,周鹏飞.西部地区农村信息化建设的反贫困效应研究——基于CFPS2018的实证分析[J].西北人口,2021(2):95-105.

[23] 孙继国,韩开颜,胡金焱.数字金融是否减缓了相对贫困?——基于CHFS数据的实证研究[J].财经论丛,2020(12):50-60.

[24] 刘长庚,王迎春.我国农民收入差距变化趋势及其结构分解的实证研究[J].经济学家,2012(11):68-75.

[25] 黎翠梅,李静苇,傅沂.农地流转、非农就业与农民减贫[J].经济与管理,2020(5):10-18.

[26] 秦建军,武拉平.财政支农投入的农村减贫效应研究——基于中国改革开放30年的考察[J].财贸研究,2011(3):19-27,85.

[27] 张岳,周应恒.数字普惠金融、传统金融竞争与农村产业融合[J].农业技术经济,2021(9):68-82.

[28] 朱秋博,白军飞,彭超,等.信息化提升了农业生产率吗?[J].中国农村经济,2019(4):22-40.

[29] 刘彦林.农村数字化提升农民生活水平的效果评价及机制研究[J].贵州社会科学,2022(2):160-168.

The income-increasing and poverty-alleviation effect of rural industrial integrationfrom the perspective of rural revitalization:Analysis based on the moderating effect of rural digitization and education investment

PENG Ying

(School of Economics, Jilin University, Changchun 130012, China)

Based on the panel data of 30 provinces in China from 2008 to 2019, the income increase and poverty alleviation effect of rural industrial integration have been tested empirically by using the fixed-effect model and the adjustment mechanism of rural digitization and rural education investment have been analyzed by adopting the adjustment effect model and panel threshold model. The study shows that the integration of rural industries promotes the continual increase of farmers’ income through raising the income level and improving the income structure of farmers. Rural industrial integration would increase the scale of relative poverty in rural areas, and affected by the development stage of rural poverty it has a nonlinear driving effect on the consumption structure of rural residents. The adjustment mechanism shows that both rural digitization and rural education investment have a positive adjustment effect on the income increase effect of rural industrial integration, but the effective adjustment effect on the poverty reduction effect of rural industrial integration has not yet formed. In addition, there is a threshold effect in the moderating effect of rural digitization and rural education investment on the income increase and poverty alleviation effect of rural industrial integration.

rural industrial integration; income increase and poverty alleviation; digitization; education investment

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.03.004

F323

A

1009–2013(2022)03–0028–13

2022-03-21

国家建设高水平大学公派研究生项目(202006170081)

彭影(1991—),女,吉林通化人,博士研究生,主要研究方向为技术创新与产业结构升级。

责任编辑:李东辉