损伤程度鉴定中的手失能评定

2022-07-05高建勋俞定羊吴玉锋

高建勋,俞定羊,张 斌,吴玉锋

(1.宁波市公安局 镇海分局,浙江 宁波 315200;2.诸暨市公安局,浙江 绍兴 311800)

《人体损伤程度鉴定标准》(以下简称《伤标》)实施以来,经过多年实践,采用《手功能评定标准专题讨论会纪要》[1]及《手功能评定标准专题讨论会纪要(续)》[2](以下合并简称《纪要》),《手功能评定标准的改进》[3]以及美国医学会《永久残损评定指南(第五版)》[4](以下简称《GEPI》)相关章节进行法医学手失能评定,在业内已经形成多数共识,但是它们与《伤标》并非无缝衔接,使用中存在一些障碍。为此,学者们相继展开探讨,提出解决方案[5-10]。笔者参考各方观点,结合实践及研究所得,在忠实于《伤标》基础上,拟系统介绍手失能程度评定计算方法,便于同行借鉴。

一、手失能评定基础

(一)评定方法

手失能包括缺失失能、感觉障碍失能和运动障碍失能,评定方法以《纪要》为蓝本。鉴于手缺失失能、腕关节失能评定方法在《伤标》中已做规定,《GEPI》优化后的拇指运动障碍失能评定方法更为合理,分别用以替换《纪要》相应内容。

《GEPI》已更新至第六版,目前,美国多州仍然使用第五版,未做替换。新版本将手部运动损伤权值改为了区间赋值,譬如拇指指间关节屈曲时能够达到30°与能够达到50°全部赋值3%,由精确评定改为粗略评估,同时赋值也不够完整全面,而且存在重叠现象,实践中难以补充、完善,用于国内法医学损伤程度评定不太适宜,故本文继续沿用第五版(2017年第九次印刷版本)相关内容。

(二)评定时机

手损伤多为复合性损伤,有时需要多次手术,康复过程历时较长,结合医学理论以及《伤标》《道路交通事故受伤人员治疗终结时间》《周围神经损伤鉴定实施规范》《法医临床检验规范》等的规定,手失能评定应待医疗终结、功能相对稳定后进行,一般在末次手术后6 个月左右评定较为适宜,周围神经严重损伤后修复缓慢、建议康复观察时间不少于1年。

(三)手功能权值分配方案

1.感觉与运动功能权值

手功能包括感觉功能、运动功能,手部感觉可以被视觉部分替代,重要性不及手部运动,两者的权重应有所区别。《纪要》与《GEPI》没有将100%的手功能按照权重一分为二地赋予感觉和运动,而是规定感觉功能权值为手功能的50%,运动功能权值为手功能的100%,然后利用AB复合计算公式巧妙地将两者结合在一起。这种赋值方式与《伤标》不存在矛盾,本文采用。

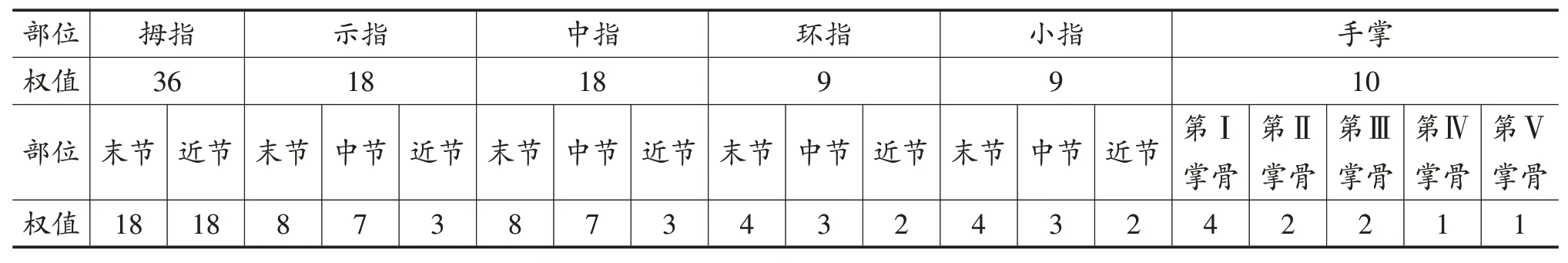

2.手各个部位功能权值

《伤标》规定了手各个部位的功能权值(表1),其中2~5 手指的指节赋值与《纪要》略有差别,譬如《纪要》赋予示指中节6.3%的功能权值。本文严格依从《伤标》赋值。

表1 手各个部位功能权值(%,标准量:一手功能)

《伤标》未直接给出2~5手指各个指关节的功能权值,但可以通过运算得出。由于手失能评定遵循“一个完全丧失感觉与运动功能的肢体或手指,其失能程度与同平面的截肢(指)相等”[1]的原则,运动功能权值又占一手功能的100%,可知手指任一关节完全丧失功能,单从数据角度看,相当于自该关节的截指。因此,示、中指远侧指间关节(DIP)、近侧指间关节(PIP)、掌指关节(MP)的功能权值分别为8%、15%、18%;环、小指DIP、PIP、MP的功能权值分别为4%、7%、9%。

本文中的“功能权值”,标准量统一设定为一手功能。

(四)AB复合计算公式

AB 复合计算公式A+B×(100%-A)的数学原理是:变量A是相对于某一标准量的0至100%之间的任意百分数,相对于同一标准量的变量B 与A 复合,结果≤100%。在手失能评定中,它被用于感觉、运动障碍失能值的合并,以及2~5 手指中单一手指的各个关节运动障碍失能值的合并。

公式涉及百分率乘法,使用时需要选择适当的标准量,如果扩大或者缩小标准量,将导致计算结果偏大或者偏小。基于“一个完全丧失感觉与运动功能的肢体或手指,其失能程度与同平面的截肢(指)相等”原则,AB复合计算结果不能超过功能障碍所在位置以远部位的功能权值,因此,A、B两个百分率的标准量应选择功能障碍所在位置以远部位的功能。譬如示指末节感觉障碍伴DIP 运动障碍,总的失能程度不能超过末节功能权值(或者DIP 功能权值,两者权值相等),AB复合计算时,失能百分率的标准量应选择末节功能(或者DIP功能);同样,示指DIP、PIP运动障碍,总的失能程度不能超过PIP功能权值,AB 复合计算时,失能百分率的标准量选择PIP功能。

需要指出的是,《纪要》与《GEPI》使用公式较为随意,存在违背数学常识和重复计算的情况。既然用于法医学鉴定,就需要运算严谨,本文在分节叙述计算方法时予以修正。

手失能程度综合计算,反复涉及标准量转换,务必留意。标准量转换方法:标准量由小转大,原百分率乘以小标准量在大标准量中的占比;标准量由大转小,原百分率除以小标准量在大标准量中的占比。未给出小标准量在大标准量中的占比时,用两者在另一标准量中占比的商确定。

譬如示指DIP运动障碍,失能值30%,标准量为DIP功能,需要将标准量转换为示指PIP功能。两个标准量在另一标准量“一手功能”中的占比分别为8%、15%(即示指DIP、PIP功能权值),小标准量示指DIP 功能在大标准量示指PIP 功能中的占比为8%÷15%=53.33%,原失能值30%乘以53.33%,得到示指DIP失能程度相当于示指PIP功能的16%。

二、第二至第五手指失能评定

各个手指的失能程度应分别评定。

(一)缺失失能评定

《伤标》规定,手指离断即使再植、再造成活,离断处远侧仍视为缺失。根据手指缺失情况,查找表1 中缺失指节的功能权值,累加得到手指缺失失能程度占一手功能的百分率。

如果指节不全缺失,缺失部分的功能权值可以采用指骨比例法[11-12]确定:充分显露残损指节和健侧同名指节,保持相同姿势,一次拍摄双手X线片,测量残损指骨纵轴长度,比照健侧同名指骨纵轴长度,计算缺失部分在整个指骨长度中的占比,乘以该指节功能权值,乘积即为该指节缺失部分的功能权值。

实践中,有鉴定人认为,指端软组织厚约0.5cm,感觉功能较为重要,手指末节不全缺失时采用上述比例法,既降低末节缺失比例,又忽略指端感觉,检验时应以测量指节体表纵轴为宜。

(二)感觉障碍失能评定

手部感觉神经交叉、重叠支配,如果单一神经离断,开始时其支配区域感觉障碍明显,一段时间后,仅有绝对支配区感觉完全消失,其他支配区域感觉迟钝、减退。感觉神经轴索断裂再生过程中不确定因素多,修复较为困难,即使浅感觉能够恢复正常,实体觉一般也难以恢复。

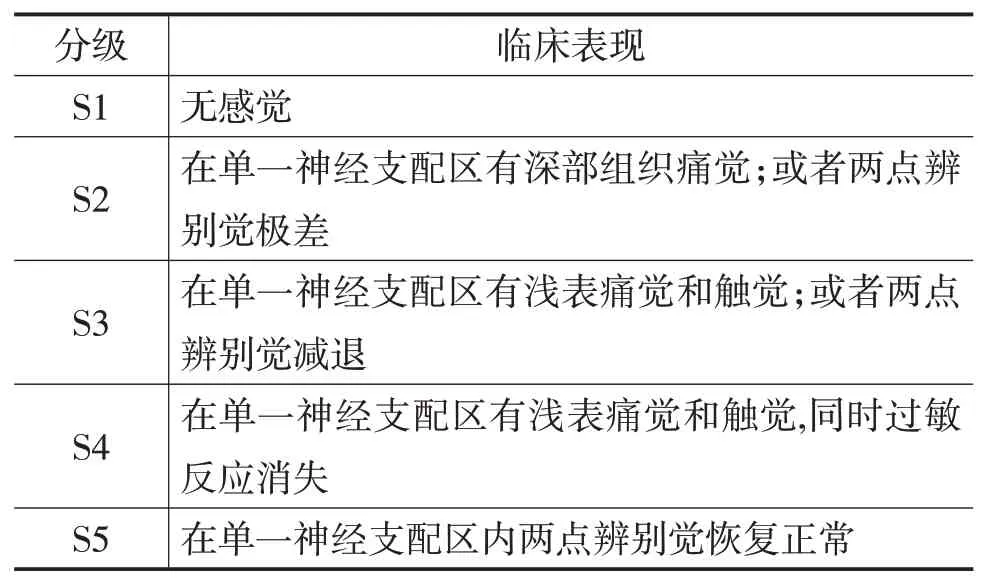

1.手部感觉损伤权值

按照感觉残存情况,感觉障碍分为S1~S5级(参见表2),其中两点辨别觉评定标准见表3。感觉损伤权值是《纪要》根据手各个部位感觉重要性的不同,结合感觉障碍分级,赋予各个部位的失能百分率。

表2 手部感觉障碍分级

表3 两点辨别觉评定标准(mm)

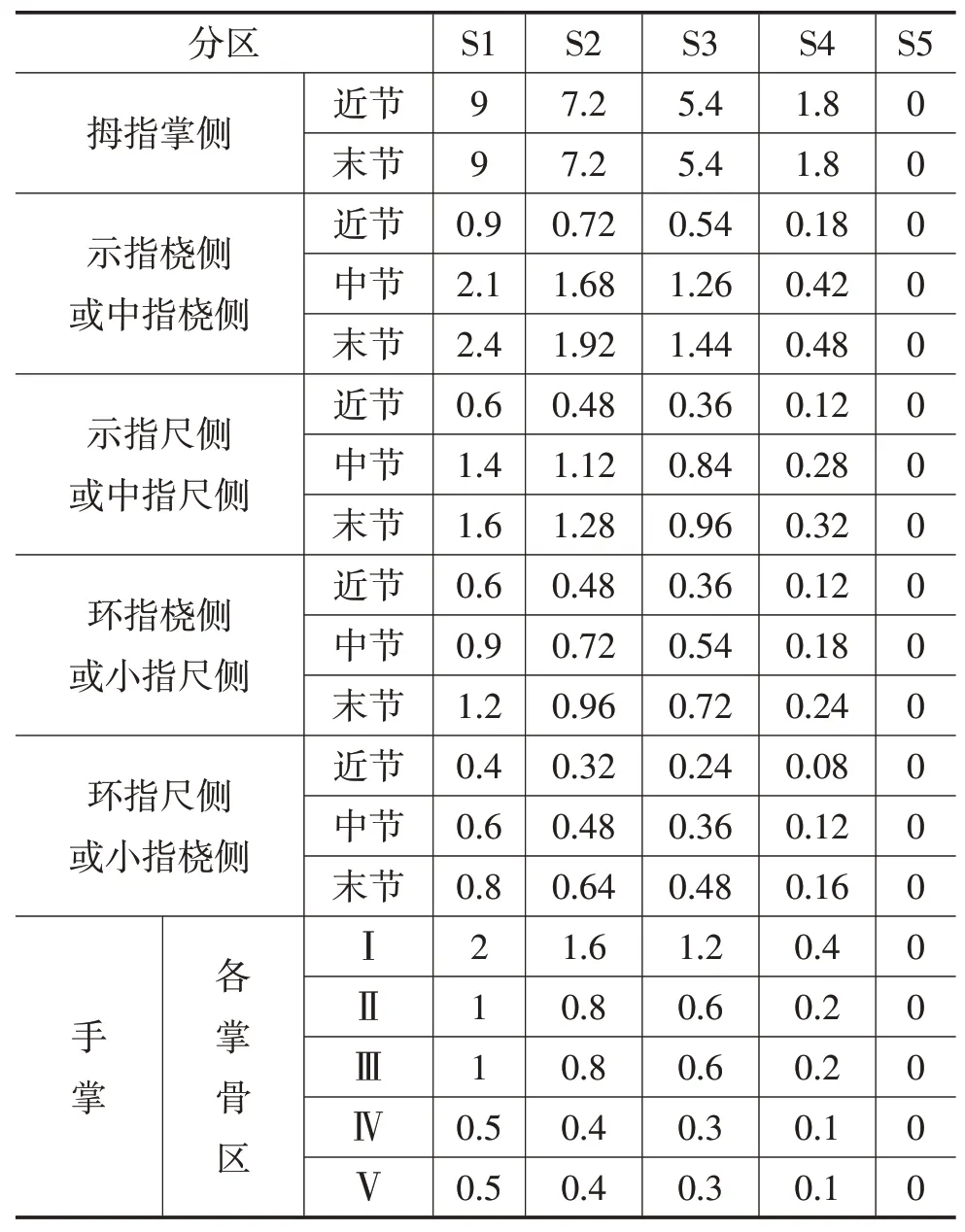

本文对《纪要》的手部感觉损伤权值表格做了两处调整,一是基于《伤标》只评定手部掌侧感觉障碍,为保持感觉功能权值不变,分别把拇指背侧、手背的感觉损伤权值累加到拇指掌侧、手掌;二是为方便计算,按照各个指节(掌骨)功能权值间的比例,把手指(手掌)感觉损伤权值分配给各个指节(掌骨区),见表4,标准量为一手功能。

2.评定方法

采用临床方法检测浅感觉、深感觉、复合感觉,确定各个指节尺掌侧、桡掌侧感觉残存情况,对照表2 分别判定感觉障碍等级,查表4 确定各个分区感觉损伤权值,累加得到手指或某一指节感觉障碍失能程度占一手功能的百分率。

表4 手部感觉损伤权值(%,标准量:一手功能)

如果某一指节分区内近、远端感觉障碍等级不同,分别计算指节近、远端纵轴长度在整个指节纵轴长度中的占比,各自乘以对应的感觉损伤权值,乘积累加即为该指节分区实际感觉损伤权值。

感觉功能检查主观性强,容易产生误差,也易受配合不充分、夸大伤情等因素干扰,检验时要耐心细致,避免暗示性提问,并适当重复检查,与损伤基础、神经电生理检查结果对比,以获取准确的感觉障碍范围和等级。

(三)运动障碍失能评定

《纪要》忽略2~5手指的收展、环转,将运动功能仅局限在手指的屈伸。手指运动障碍失能包括MP、PIP、DIP的背伸失能(IE)、屈曲失能(IF)和强直失能(IA)。

1.指关节运动损伤权值

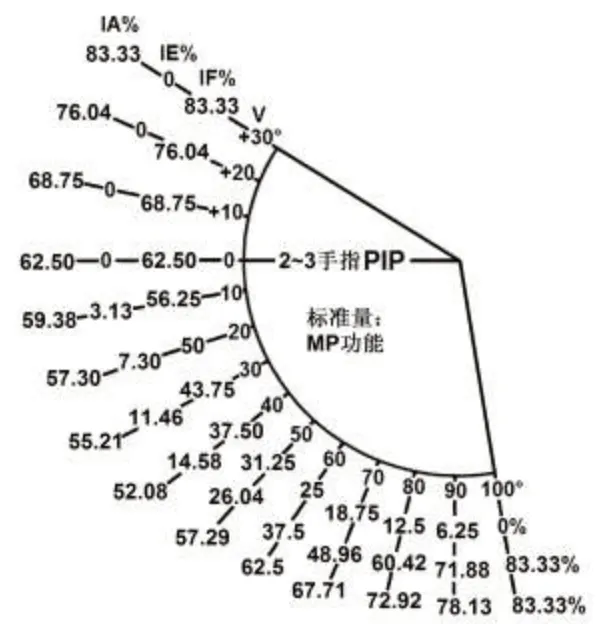

对关节来说,活动受限的位置不同,即使残留的运动度数相同,功能损害程度也不相同。《纪要》据此对三个指关节不同的运动障碍状况分别赋予了失能百分率(运动损伤权值),标准量为该关节功能,但没有直接列出相应的赋值图表,而是列出了将标准量由关节功能转换为手指功能后的图表。

《纪要》本意是便于计算,可是,它赋予指间关节的功能权值与《伤标》存在差异,譬如示指PIP,《纪要》赋值80%,标准量为示指功能,相当于一手功能的14.4%,《伤标》赋值15%,标准量为一手功能。导致《纪要》图表不能被直接使用,数据需要等比例折算,否则就违背《伤标》。

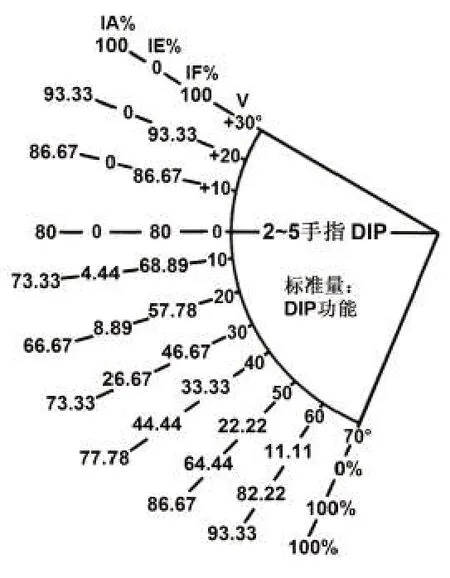

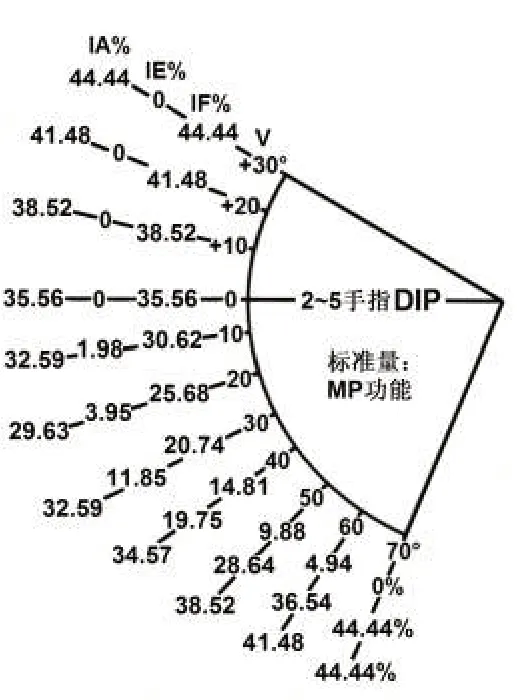

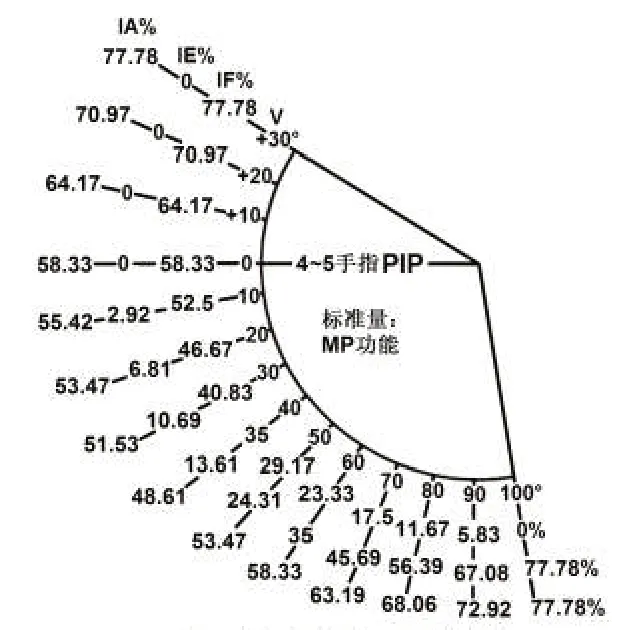

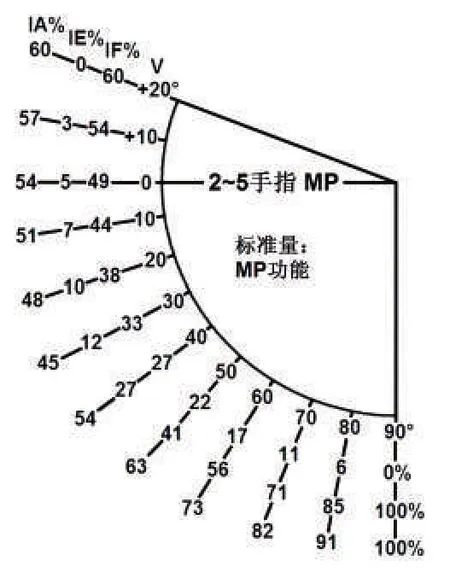

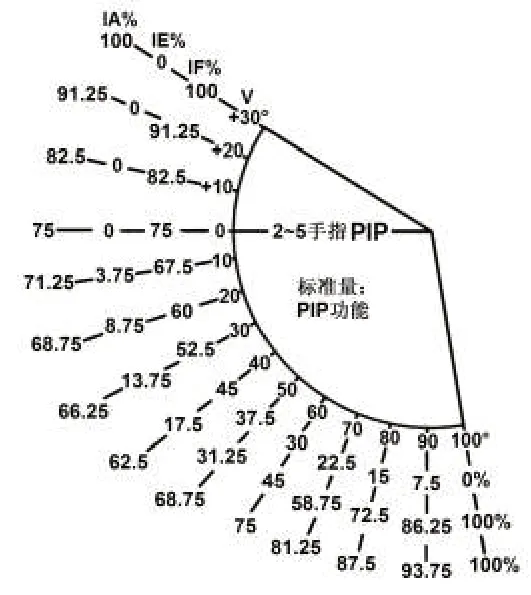

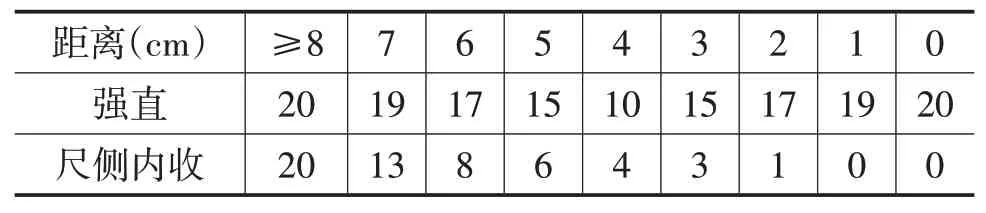

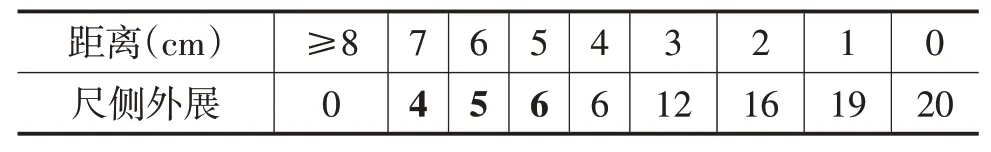

为方便评定,笔者折算数据后制作相关赋值图表,图1~3 是以相应关节功能为标准量的运动损伤权值图表。由于以相应关节功能为标准量,图1~3中的运动损伤权值,不随赋予该关节的功能权值改变而改变。譬如某一手指PIP,无论赋予PIP的功能权值是一手功能的15%,还是10%、7%,强直在0°时,对应的失能程度始终为PIP功能的75%。

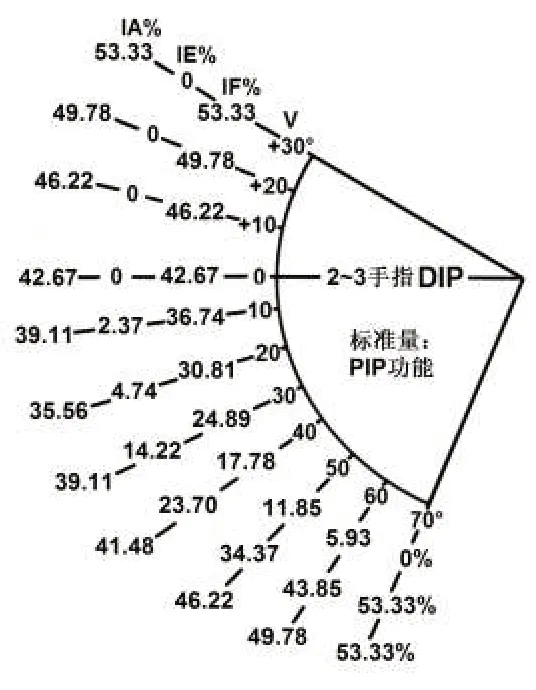

图1 2~5手指远侧指间关节运动损伤权值(%,标准量:DIP功能)

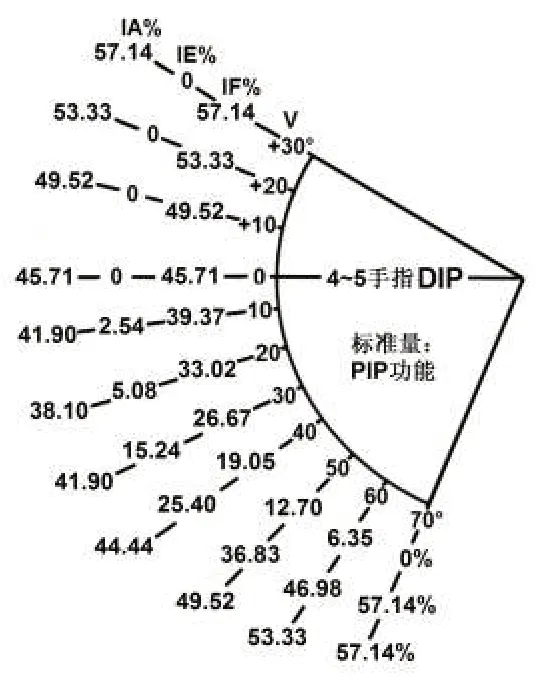

图4~6是以MP功能(也可以视为手指功能,两者功能权值相等)为标准量的DIP、PIP 运动损伤权值图表,它们可以由图1、2通过转换标准量得到,也可以由《纪要》图表数据等比例折算后得到。图7、8是以PIP功能为标准量的DIP运动损伤权值图表。

图4 2~5手指远侧指间关节运动损伤权值(%,标准量:MP功能)

图6 环、小指近侧指间关节运动损伤权值(%,标准量:MP功能)

图7 示、中指远侧指间关节运动损伤权值(%,标准量:PIP功能)

图8 环、小指远侧指间关节运动损伤权值(%,标准量:PIP功能)

2.评定方法

(1)指关节活动度测量

掌指关节:腕关节中立位,量角器轴心置于掌指关节背侧,固定臂与掌骨纵轴平行,活动臂与近节指骨纵轴平行;指间关节:腕关节中立位,量角器轴心置于指间关节背侧,固定臂与近节(或中节)指骨纵轴平行,活动臂与中节(或末节)指骨纵轴平行,测量关节最大背伸、掌屈度数,处于过伸角度时记录为“+”数。

检验时,每个关节分别测量三次,取其中障碍程度最轻的活动度数,后文其他关节测量次数类同。注意:三次测量结果差异越大,可信度越低。

(2)单个关节运动障碍

采用图1~3 分别查找关节最大背伸、掌屈度数对应的IE、IF运动损伤权值,两值累加,即为关节失能程度,关节强直时可直接使用IA 运动损伤权值(IA=IE+IF),标准量为该关节功能,再乘以关节功能权值,得到手指运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

譬如示指DIP残存活动度为20°~40°,查表1,背伸20°对应IE 值8.89%,掌屈40°对应IF 值33.33%,DIP 失能程度为8.89%+33.33%=42.22%,标准量为DIP 功能,乘以DIP 功能权值8%,得到手指运动障碍失能程度占一手功能的3.38%。

在图表中的每个间隔内,度数与运动损伤权值默认呈线性正比关系,如果实测活动度数未列出运动损伤权值,可以在相应的间隔内按比例计算得到。譬如MP 掌屈53°在图3 中未列出运动损伤权值,将50°至60°的掌屈运动损伤权值变化量(22%~17%)除以10 再乘以3,用22%减去该数值,得到20.5%,即为MP 掌屈53°对应的运动损伤权值。运算时注意权值增减变化规律。

图3 2~5手指掌指关节运动损伤权值(%,标准量:MP功能)

(3)DIP与MP、PIP与MP运动障碍

采用图3~6确定两个关节失能程度,代入AB复合计算公式,计算结果即为手指运动障碍失能程度,标准量为MP功能。

譬如示指PIP 强直在0°,MP 残存活动度20°~55°,由图5 得到PIP 失能程度为62.5%,由图3 得到MP失能程度为29.5%,将两个失能值分别作为A、B代入AB 复合计算公式进行计算,所得结果73.56%即为示指运动障碍失能程度,标准量为示指MP 功能。乘以示指MP 功能权值18%,得到示指运动障碍失能程度占一手功能的13.24%。

图5 示、中指近侧指间关节运动损伤权值(%,标准量:MP功能)

(4)DIP与PIP运动障碍

采用图7、8、2确定两个关节失能程度,进行AB复合计算,所得结果即为手指运动障碍失能程度,标准量为PIP功能。

(5)三个关节均有运动障碍

采用图7、8、2 确定DIP 与PIP 失能程度,进行AB复合计算,将计算结果的标准量由PIP功能转换为MP 功能,再与采用图3 确定的MP 失能程度进行AB 复合计算,所得结果即为手指运动障碍失能程度,标准量为MP功能。

(四)缺失伴感觉障碍失能综合评定

手指离断后再植、再造成功,仍视为缺失,离断处远侧即使有感觉、运动障碍,也已被手缺失失能涵盖,不能再计入离断处近侧感觉、运动障碍失能之内,否则属于重复计算,在检验感觉、运动障碍时,须默认离断处远侧仍处于缺失状态。

按照前文方法分别确定手指缺失失能程度、残存部位感觉障碍失能程度占一手功能的百分率,累加得到手指缺失伴感觉障碍失能程度占一手功能的百分率。

如果指节不全缺失,指节残存部位的感觉损伤权值采用比例法确定:表4 中该指节分区的感觉损伤权值乘以残存指节纵轴长度与健侧同名指节纵轴长度的比值。

需要指出的是,在《GEPI》中,手指缺失失能、手指残存部位感觉障碍失能的综合计算,采用AB 复合法。由于缺失失能已经包含了缺失部位的感觉,这就相当于缺失部位的感觉失能与残存部位的感觉失能进行了AB 复合,违背各部位感觉失能值累加计算的规定。

(五)感觉及运动障碍失能综合评定

感觉及运动障碍失能综合计算主要采用AB复合法,但是,基于“一个完全丧失感觉与运动功能的肢体或手指,其失能程度与同平面的截肢(指)相等”原则,手指感觉、运动障碍综合评定的结果,不能超过手指的功能权值,等同于不能超过MP 功能权值。同样,以指关节为界,末节感觉障碍与DIP运动障碍综合评定的结果,不能超过DIP功能权值;末节、中节感觉障碍与两个指间关节运动障碍综合评定的结果,不能超过PIP功能权值。因此,远侧指节的感觉障碍失能程度与其近侧的指关节失能程度应AB 复合计算。由于感觉失能只能累加,那么近侧指节的感觉障碍失能程度与其远侧的指关节失能程度(或者远侧的指关节失能程度与远侧指节感觉障碍失能程度的AB复合值)累加计算。

手指感觉及运动障碍,采用表4 确定各个指节感觉障碍失能程度,采用图1~3 获得各个指关节失能程度,标准量见图表。

末节感觉障碍失能程度的标准量转换为DIP功能,与DIP 失能程度进行AB 复合,计算结果再乘以DIP 功能权值,得到末节感觉障碍及DIP 运动障碍失能程度占一手功能的百分率。如果其余指节、指关节无功能障碍,该指失能计算完成。

继续与中节感觉障碍失能程度累加,再将标准量转换为PIP功能,与PIP失能程度进行AB复合,计算结果再乘以PIP功能权值,得到末节与中节感觉障碍及DIP、PIP运动障碍失能程度占一手功能的百分率。如果近节、MP无功能障碍,该指失能计算完成。

继续与近节感觉障碍失能程度累加,将标准量转换为MP功能,与MP失能程度进行AB复合,计算结果再乘以MP 功能权值,得到整个手指感觉及运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

实践中,有鉴定人分别计算手指感觉总失能值、运动总失能值,标准量转换为手指功能,AB复合计算求得整个手指感觉及运动障碍总失能值,这种方法简化了运算,但计算结果会稍微偏大。

(六)缺失伴运动障碍失能综合评定

手指缺失失能、手指残存部位运动障碍失能的综合计算,不能采用AB 复合法。因为残存部位无论运动障碍程度轻重,影响的只是残存部位,与缺失部位无关,综合计算时两者应累加。譬如一个伴陈旧性缺失的手指,再次受伤遗留运动障碍,其二次失能仅是针对残存手指,运动障碍与陈旧性缺失无关,如果计算手指失能时,先将它与陈旧性失能AB 复合,再减去陈旧性失能,由于AB 复合计算公式本身包含减法,就相当于人为降低了残存手指的二次失能值,是不客观的。既然陈旧性缺失时不能AB 复合,那么新鲜缺失时的两者合并自然也不能AB复合。

1.近节不全缺失

采用表1 确定手指缺失失能程度,采用图3 确定MP 失能程度。由于缺失,图3 的标准量转化为MP 残存功能,运动损伤权值不变。MP 残存功能权值等于近节残存功能权值。

MP失能程度乘以MP残存功能权值,得到残存手指运动障碍失能程度占一手功能的百分率,与手指缺失失能程度累加,得到手指缺失伴运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

2.PIP以远缺失

MP 残存功能权值等于近节功能权值。手指缺失失能程度、MP失能程度的确定及后续运算与1近节不全缺失类同。

3.中节不全缺失

采用表1、图2、图3,确定手指缺失失能程度、PIP 与MP 失能程度。图2、图3 的标准量分别转化为PIP 残存功能、MP 残存功能,运动损伤权值不变。PIP 残存功能权值等于中节残存功能权值,MP残存功能权值等于中节残存功能权值与近节功能权值的累加。

图2 2~5手指近侧指间关节运动损伤权值(%,标准量:PIP功能)

PIP失能程度的标准量转换为MP残存功能,与MP 失能程度AB 复合,计算结果乘以MP 残存功能权值,再与手指缺失失能程度累加,得到手指缺失伴运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

4.DIP以远缺失

PIP残存功能权值等于中节功能权值,MP残存功能权值等于中节与近节功能权值的累加。手指缺失失能程度、PIP与MP失能程度的确定及后续运算与3中节不全缺失类同。

5.末节不全缺失

采用表1、图1~3,确定手指缺失失能程度、三个指关节失能程度。图1~3的标准量分别转化为DIP残存功能、PIP残存功能、MP残存功能,运动损伤权值不变。DIP 残存功能权值等于末节残存功能权值,PIP 残存功能权值等于末节残存功能权值与中节功能权值的累加,MP 残存功能权值等于末节残存功能权值与中节、近节功能权值的累加。

DIP失能程度的标准量转换为PIP残存功能,与PIP 失能程度AB 复合,计算结果的标准量转换为MP残存功能,继续与MP失能程度AB复合,再乘以MP残存功能权值,然后与手指缺失失能程度累加,得到手指缺失伴运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

(七)缺失伴感觉、运动障碍失能综合评定

1.近节不全缺失

采用表1、表4、图3,确定手指缺失失能程度、MP 残存功能权值、近节残存部分的感觉障碍失能程度、MP失能程度。

感觉障碍失能程度的标准量转换为MP残存功能,与MP失能程度AB复合,计算结果乘以MP残存功能权值,得到残存手指感觉及运动障碍失能程度占一手功能的百分率,再与手指缺失失能程度累加,得到手指缺失伴感觉、运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

2.PIP以远缺失

采用表1、表4、图3,确定手指缺失失能程度、MP残存功能权值、近节感觉障碍失能程度、MP失能程度,后续运算与1近节不全缺失类同。

3.中节不全缺失

采用表1、表4、图2、图3,确定手指缺失失能程度、PIP 与MP 残存功能权值、中节残存部分的感觉障碍失能程度、近节感觉障碍失能程度、PIP 与MP失能程度。

中节残存部分感觉障碍失能程度的标准量转换为PIP残存功能,与PIP失能程度AB复合,计算结果乘以PIP 残存功能权值,得到中节残存部分感觉障碍及PIP 运动障碍失能程度占一手功能的百分率,再与近节感觉障碍失能程度累加,然后将标准量转换为MP残存功能,与MP失能程度AB复合,计算结果乘以MP 残存功能权值,与手指缺失失能程度累加,得到手指缺失伴感觉、运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

4.DIP以远缺失

采用表1、表4、图2、图3,确定手指缺失失能程度、PIP 与MP 残存功能权值、中节与近节各自感觉障碍失能程度、PIP与MP失能程度,后续运算与3中节不全缺失类同。

5.末节不全缺失

采用表1、表4、图1~3,确定手指缺失失能程度、三个关节残存功能权值、末节残存部分的感觉障碍失能程度、中节与近节各自感觉障碍失能程度、三个关节失能程度。

末节残存部分感觉障碍失能程度的标准量转换为DIP 残存功能,与DIP 失能程度AB 复合,计算结果乘以DIP 残存功能权值,再与中节感觉障碍失能程度累加,然后将标准量转换为PIP残存功能,与PIP 失能程度AB 复合,计算结果乘以PIP 残存功能权值,再与近节感觉障碍失能程度累加,继续将标准量转换为MP残存功能,与MP失能程度AB复合,计算结果乘以MP 残存功能权值,与手指缺失失能程度累加,得到手指缺失伴感觉、运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

同样,在实践中,有鉴定人分别计算残存手指感觉总失能值、运动总失能值,标准量转换为手指残存功能,AB 复合计算,求得整个残存手指感觉及运动障碍总失能值,再与手指缺失失能值累加,简化了运算,但计算结果稍微偏大。

三、拇指失能评定

缺失失能、感觉障碍失能评定方法与2~5 手指类同。

(一)运动障碍失能评定

《GEPI》将拇指运动功能划分为指间关节(IP)屈伸、MP屈伸、桡侧收展、尺侧内收、对掌五项,分别占拇指功能的15%、10%、10%、20%、45%,累计100%。

1.IP运动障碍

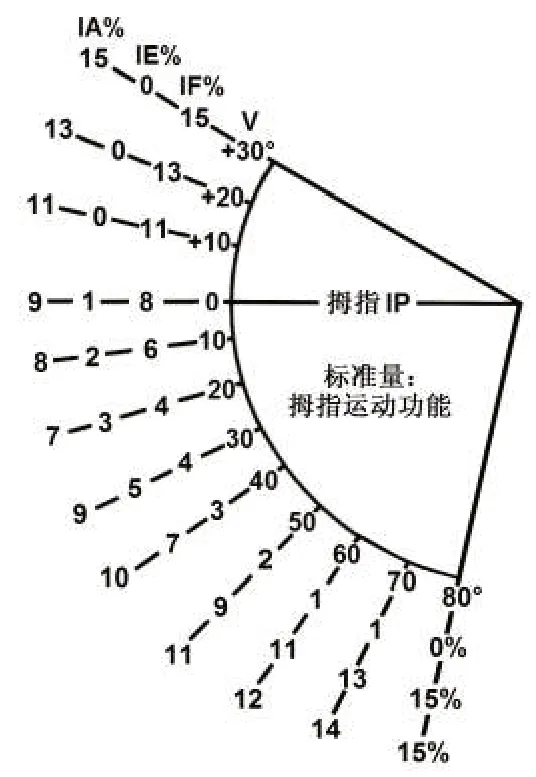

《GEPI》对拇指IP 不同的屈伸障碍分别赋予了运动损伤权值(图9),标准量为拇指运动功能。拇指运动功能权值与拇指功能权值相等,同为一手功能的36%。

图9 拇指指间关节运动损伤权值(%,标准量:拇指运动功能)

IP 活动度测量:腕关节中立位,量角器轴心置于IP 背侧或桡侧,固定臂与近节指骨纵轴平行,活动臂与末节指骨纵轴平行,分别测量IP 最大背伸、掌屈度数,处于过伸角度时记录为“+”数。

采用图9 确定IP 失能程度,确定方法与2~5 手指类同,标准量为拇指运动功能。

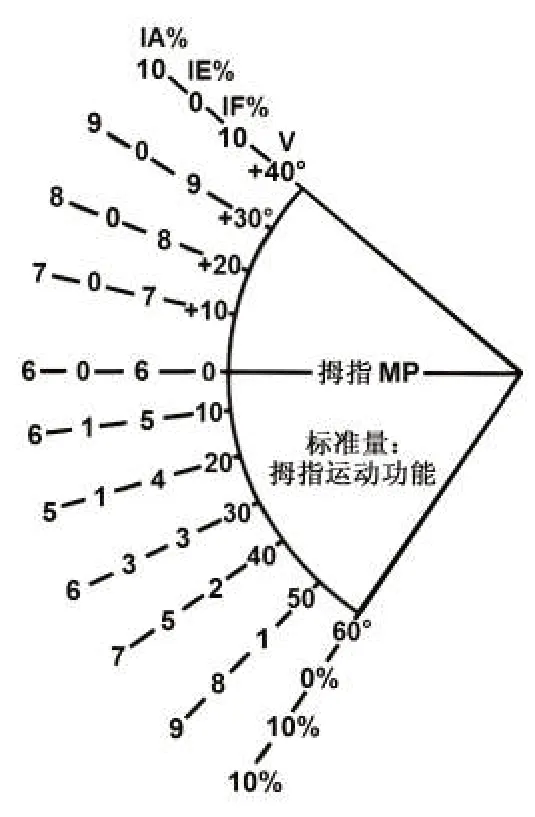

2.MP运动障碍

《GEPI》对拇指MP不同的屈伸障碍分别赋予了运动损伤权值(图10),标准量为拇指运动功能。

图10 拇指掌指关节运动损伤权值(%,标准量:拇指运动功能)

MP 活动度测量:腕关节中立位,量角器轴心置于MP背侧或桡侧,固定臂与第Ⅰ掌骨纵轴平行,活动臂与近节指骨纵轴平行,分别测量MP最大背伸、掌屈度数,处于过伸角度时记录为“+”数。

采用图10 确定MP 失能程度,确定方法与2~5手指类同,标准量为拇指运动功能。

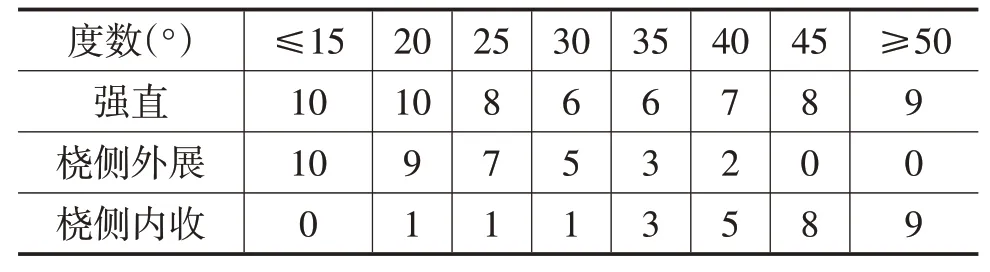

3.桡侧收展运动障碍

《GEPI》对拇指桡侧收展不同的运动障碍分别赋予了运动损伤权值(表5),标准量为拇指运动功能。

表5 拇指桡侧收展运动损伤权值(%,标准量:拇指运动功能)

桡侧外展及内收活动度测量:前臂旋前,腕关节中立位,手指伸直,拇指近节近端轻贴于第Ⅱ掌骨区桡侧,量角器轴心置于第Ⅰ、Ⅱ掌骨基底交界处,固定臂与第Ⅱ掌骨纵轴平行,活动臂与第Ⅰ掌骨纵轴平行,拇指在手掌面向桡侧做离开示指的运动为桡侧外展,返回为桡侧内收。分别测量最大外展、内收度数(中立位为外展15°,记录时不核减该度数)。

采用表5 分别确定桡侧外展、桡侧内收运动损伤权值,累加得到拇指桡侧收展运动障碍失能程度,强直时可直接使用强直运动损伤权值,标准量为拇指运动功能。

4.尺侧内收运动障碍

《GEPI》对拇指尺侧内收不同的运动障碍分别赋予了运动损伤权值(表6),标准量为拇指运动功能。

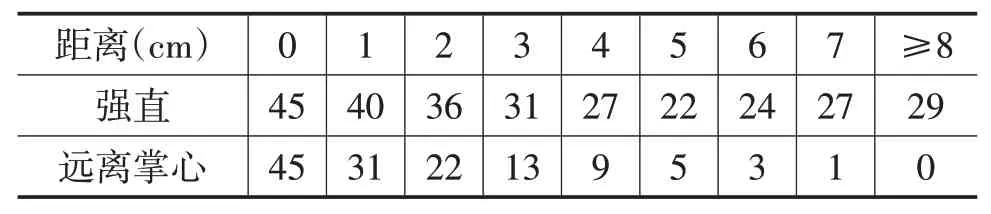

表6 拇指尺侧内收运动损伤权值(%,标准量:拇指运动功能)

测量尺侧内收所能达到的最小距离:前臂旋后,腕关节中立位,手指伸直,拇指近节近端轻贴于第Ⅱ掌骨区桡侧,拇指在手掌面向尺侧做靠近小指的运动为尺侧内收,返回称为尺侧外展。在最大内收时,测量拇指IP 掌侧横纹中点与小指MP 掌侧横纹中点之间的距离。

采用表6 确定尺侧内收运动损伤权值,强直时直接使用强直运动损伤权值,即为拇指尺侧内收运动障碍失能程度,标准量为拇指运动功能。

需要特别指出的是,拇指不仅存在尺侧内收运动障碍,也可能存在尺侧外展运动障碍,但《GEPI》未对后者赋值。实践中遇到尺侧外展运动障碍时,有鉴定人采取将内收运动损伤权值倒排列的方式给外展障碍赋值,这种方法符合单向运动失能值递减变化规律,却全部违背强直失能值等于双向失能值之和的赋值方案,即前文图表体现的IA=IE+IF。笔者采用IA=IE+IF 赋值方案运算求取尺侧外展运动损伤权值,所得数据中有三个不符合单向运动失能值递减变化规律,在多方检索文献无果的情况下,结合《纪要》赋值,对三个不符合的数据做最小限度的压低,制作表7,作为一种方法供同行参考,表中黑体字为压低后的数据,需要原数据时,请根据IA=IE+IF运算求得。检验时,拇指最大限度地尺侧外展,测量拇指IP 掌侧横纹中点与小指MP掌侧横纹中点之间的距离,注意,最大限度外展以达到拇指近节近端与第Ⅱ掌骨区桡侧轻贴的状态为限度。

表7 拇指尺侧外展运动损伤权值(%,标准量:拇指运动功能)

儿童拇指尺侧收展运动距离较短,达不到8cm,检验时,以实际测量值乘以8再除以健侧正常值,用所得数据对照表6、7确定失能程度。

5.对掌运动障碍

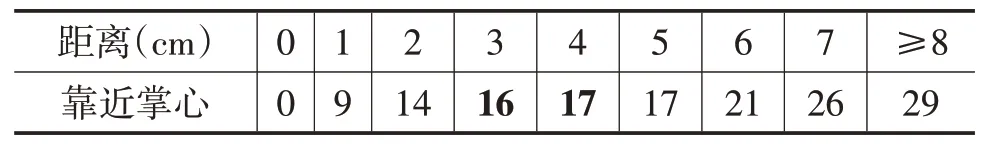

《GEPI》对拇指对掌时拇指远离掌心过程中不同的运动障碍分别赋予了运动损伤权值(表8),标准量为拇指运动功能。

表8 对掌时拇指远离掌心运动损伤权值(%,标准量:拇指运动功能)

测量对掌时拇指远离掌心所能达到的最大距离:前臂旋后,腕关节处于中立位,掌心向前或向上,手指伸直,拇指IP 尽量靠近掌心。拇指在矢状面内做远离掌心的运动,在远离的最大位置,测量拇指IP 掌侧横纹中点与远侧手掌纹的距离,注意,远离运动时,如果拇指IP 向桡侧偏移,以不超过第Ⅱ掌骨所在的矢状面为限度。

采用表8 确定远离掌心运动损伤权值,强直时直接使用强直运动损伤权值,即为拇指对掌运动障碍失能程度,标准量为拇指运动功能。

仍需特别指出的是,拇指对掌不仅存在远离掌心运动障碍,也可能存在反向运动障碍,即向掌心靠近运动障碍,《GEPI》同样未对后者赋值,笔者采用IA=IE+IF 赋值方案运算求取靠近掌心运动损伤权值,所得数据中有两个不符合单向运动失能值递减变化规律,结合《纪要》赋值,对两个不符合的数据做最小限度的压低,制作表9供参考,表中黑体字为压低后的数据,需要原数据时,请根据IA=IE+IF 运算求得。检验时,拇指IP 最大程度靠近掌心,测量拇指IP掌侧横纹中点与远侧手掌纹的距离。

表9 对掌时拇指靠近掌心运动损伤权值(%,标准量:拇指运动功能)

儿童拇指对掌运动距离较短,达不到8cm,检验时,以实际测量值乘以8再除以健侧正常值,用所得数据对照表8和表9确定失能程度。

6.运动障碍失能综合计算

前述五项内容分别评定后,各个失能值累加,即为拇指运动障碍失能程度占拇指运动功能的百分率,乘以拇指运动功能权值36%,得到拇指运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

譬如某6 岁儿童因右手挤压伤遗留残疾,拇指仅能在手功能位附近的较小区域内活动,测量得到IP残存活动度0°~45°,MP残存活动度20°~40°,桡侧外展丧失,尺侧内收距离2cm、外展距离4cm,对掌远离掌心时距离3.5cm、靠近掌心时距离1.5cm。左手拇指健康,各项运动均在正常范围,尺侧收展距离0~6.5cm,对掌距离0~6cm。

由图9 得到IP 失能程度为3.5%(屈曲45°的运动损伤权值未列出,在40°至50°的间隔内,按线性正比关系计算,IF=2.5%);由图10 得到MP 失能程度为3%;桡侧外展丧失,失能程度为10%;左手拇指正常尺侧收展距离为0~6.5cm,右手拇指尺侧内收距离2cm、外展距离4cm分别乘以8再除以6.5,得到新的尺侧内收距离2.5cm、外展距离5cm,由表6 得到尺侧内收运动损伤权值2%(2.5cm对应的运动损伤权值未列出,在2cm和3cm的间隔内,按线性正比关系计算获取),由表7得到尺侧外展运动损伤权值6%,累加得到尺侧收展失能程度为8%;左手拇指正常对掌距离为0~6cm,右手拇指对掌远离掌心时距离3.5cm、靠近掌心时距离1.5cm 分别乘以8 再除以6,得到新的对掌远离掌心时距离约4.7cm、靠近掌心时距离2cm,由表8 得到远离掌心运动损伤权值23.5%(4.7cm 对应的运动损伤权值未列出,在4cm和5cm的间隔内,按线性正比关系计算获取),由表9 得到靠近掌心运动损伤权值14%,累加得到对掌失能程度为37.5%。

五项失能值累加,得到拇指运动障碍失能程度为62%,标准量为拇指运动功能,相当于一手功能的22.32%。

(二)缺失伴感觉障碍失能综合评定

评定方法与2~5手指类同。

(三)感觉及运动障碍失能综合评定

第Ⅰ掌骨区的感觉功能不属于拇指功能,而第一腕掌关节的运动功能属于拇指功能,拇指感觉分布范围与拇指运动区域不完全重叠,感觉、运动障碍失能综合评定不适合分段评定。

分别确定拇指感觉障碍总失能程度、运动障碍总失能程度,将标准量转换为拇指运动功能,进行AB 复合计算,再乘以拇指运动功能权值,得到拇指感觉及运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

(四)缺失伴运动障碍失能综合评定

由于拇指缺失超过指间关节,损伤程度已达到重伤二级,本文不再讨论近节不全缺失伴运动障碍的失能评定方法。

1.IP以远缺失

拇指缺失失能程度为一手功能的18%,拇指残存功能权值、拇指残存运动功能权值同为18%。

对残存拇指来说,以拇指残存运动功能为标准量,剩余MP屈伸、桡侧收展、尺侧内收、对掌等四项运动的权值,累加仍应达到100%,这就需要将缺失的IP 权值15%按照权重比例分配给剩余的四项运动。MP 屈伸、桡侧收展、尺侧内收、对掌的权重比例为10∶10∶20∶45,譬如MP 屈伸权值由10%变化为10%+15%×10%÷85%。

具体计算方法如下:首先按照完整拇指运动失能评定方法,确定MP屈伸、桡侧收展、尺侧内收、对掌运动障碍各自的失能程度,标准量为拇指运动功能,然后累加再除以85%,即为残存拇指运动障碍失能程度占拇指残存运动功能的百分率,乘以拇指残存运动功能权值,得到残存拇指运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

在测量尺侧收展和对掌距离时,以残存拇指末端掌侧中点作为IP掌侧横纹中点。

运动障碍失能程度与缺失失能程度累加,得到拇指缺失伴运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

2.末节不全缺失

采用表1 确定拇指缺失失能程度、拇指残存运动功能权值,标准量为一手功能。

末节因缺损而缩短,IP 价值降低,其权值应随之降低,降低幅度默认符合线性正比关系。对残存拇指来说,以拇指残存运动功能为标准量,IP屈伸、MP 屈伸、桡侧收展、尺侧内收、对掌等五项运动的权值,累加仍应达到100%,这就需要将IP降低的权值按照权重比例分配给五项运动。

为便于表述,假设IP降低的权值为X,IP剩余权值为Y,X=15%×拇指缺失失能程度(标准量为-手工能)÷拇指末节功能权值,Y=15%-X,标准量为拇指运动功能。

残存拇指IP 屈伸、MP 屈伸、桡侧收展、尺侧内收、对掌的权重比例为100Y∶10∶10∶20∶45。

按照完整拇指运动失能评定方法,确定IP 屈伸、MP屈伸、桡侧收展、尺侧内收、对掌运动障碍各自的失能程度,标准量为拇指运动功能,IP 屈伸失能程度乘以Y÷15%,然后与其他四项失能程度累加,再乘以[1+X÷(85%+Y)]即为残存拇指运动障碍失能程度占拇指残存运动功能的百分率,乘以拇指残存运动功能权值,得到残存拇指运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

在测量尺侧收展和对掌距离时,仍以IP掌侧横纹中点作为测量点。

运动障碍失能程度与缺失失能程度累加,得到拇指缺失伴运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

(五)缺失伴感觉、运动障碍失能综合评定

采用表1、表4 确定拇指缺失失能程度、拇指残存运动功能权值、感觉障碍失能程度,按照本节(四)缺失伴运动障碍失能综合评定确定残存拇指运动障碍失能程度。

感觉障碍失能程度与运动障碍失能程度的标准量转换为拇指残存运动功能后,进行AB复合,计算结果乘以拇指残存运动功能权值,得到残存拇指感觉及运动障碍失能程度占一手功能的百分率,再与缺失失能程度累加,得到拇指缺失伴感觉、运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

四、手掌失能评定

(一)缺失失能评定

根据手掌缺失情况,查找表1 中缺失掌骨的功能权值,累加得到手掌缺失失能程度占一手功能的百分率。注意:手掌离断即使再植、再造成活,离断处远侧仍视为缺失。

如果掌骨不全缺失,评定方法与2~5手指类同。

(二)感觉障碍失能评定

采用临床方法检测浅感觉、深感觉、复合感觉,确定各个掌骨分区掌侧感觉残存情况,对照表2 分别判定感觉障碍等级,查表4 确定各个掌骨分区感觉损伤权值,累加得到手掌感觉障碍失能程度占一手功能的百分率。

如果某一掌骨分区内近、远端感觉障碍等级不同,评定方法与2~5手指类同。

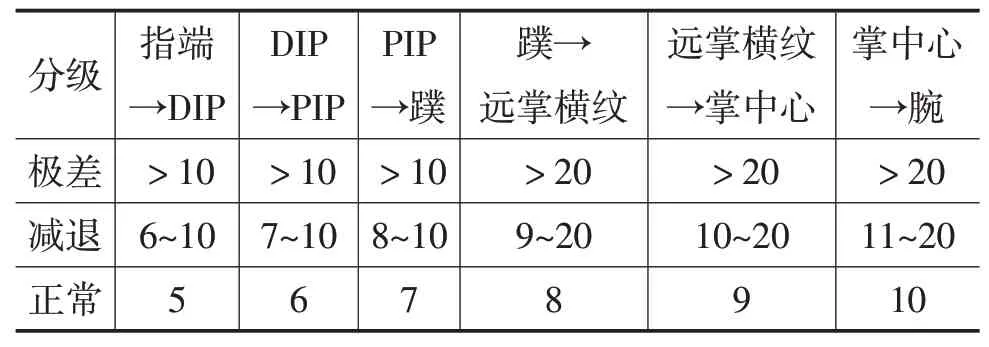

(三)运动障碍失能评定

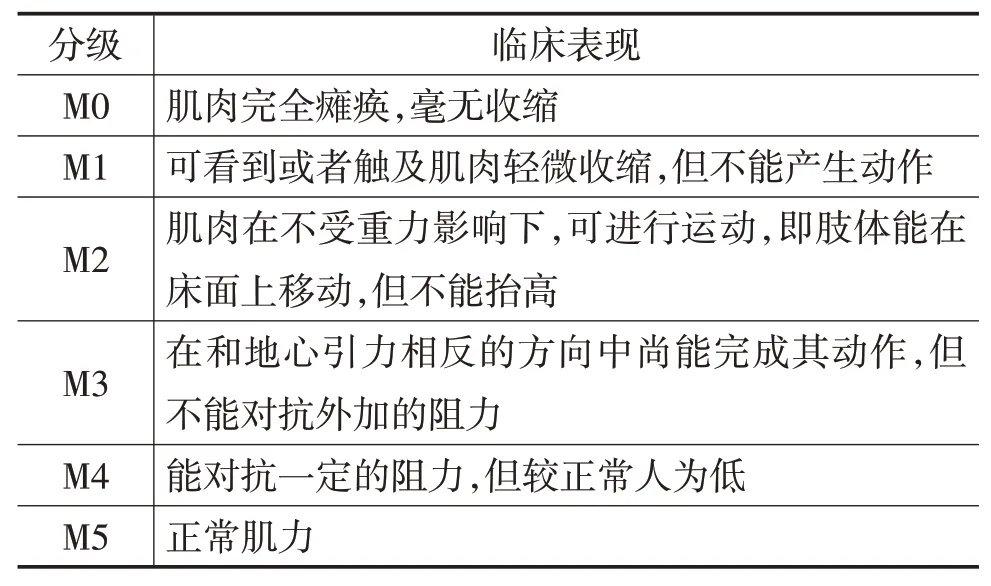

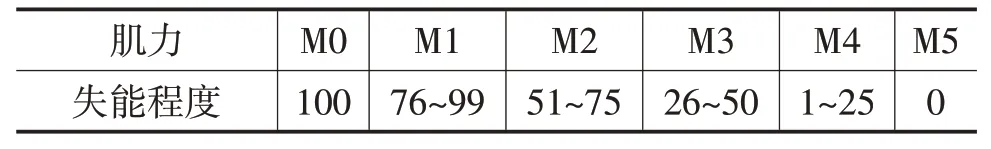

手掌运动功能通过腕关节活动实现,手掌运动功能权值与手掌功能权值相等,同为10%。《伤标》对腕关节掌屈、背屈、桡屈、尺屈运动各自不同的被动活动障碍,结合肌力(表10)情况,分别赋予了运动损伤权值(表11)。

表10 肌力分级

表11 腕关节运动损伤权值(%)

腕关节掌屈、背屈被动活动最大屈曲度测量:肘关节屈曲,前臂旋前,腕关节中立位,量角器轴心置于尺骨茎突,固定臂与尺骨纵轴平行,活动臂与第Ⅴ掌骨纵轴平行;或者量角器轴心置于桡骨茎突,固定臂与桡骨纵轴平行,活动臂与第Ⅱ掌骨纵轴平行,分别测量腕关节最大被动掌屈、背屈度数。

腕关节桡屈、尺屈被动活动最大屈曲度测量:肘关节屈曲,前臂旋前,腕关节中立位,量角器轴心置于头状骨背侧(体表解剖标志为第Ⅲ掌骨基底的凹陷处),固定臂平行于前臂中线,活动臂平行于第Ⅲ掌骨纵轴,分别测量腕关节最大被动桡屈、尺屈度数。

检测腕关节肌力级别,采用表11确定腕关节各个活动方向上的运动损伤权值,累加后除以4,得到腕关节失能程度,标准量为腕关节功能,亦为手掌运动功能,再乘以手掌运动功能权值,得到手掌运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

如果腕关节活动受限于某一方位,其同一轴位的另一方位运动损伤权值以100%计。

(四)缺失伴感觉障碍失能综合评定

评定方法与2~5手指类同。

(五)感觉及运动障碍失能综合评定

分别确定手掌感觉障碍失能程度、运动障碍失能程度,将标准量转换为手掌运动功能,进行AB复合计算,再乘以手掌运动功能权值,得到手掌感觉及运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

(六)缺失伴运动障碍失能综合评定

分别确定手掌缺失失能程度(标准量为一手功能)、腕关节失能程度(标准量为腕关节功能,亦为手掌残存运动功能)、手掌残存功能权值。手掌残存运动功能权值与手掌残存功能权值相等。

腕关节失能程度乘以手掌残存运动功能权值,与手掌缺失失能程度累加,得到手掌缺失伴运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

(七)缺失伴感觉、运动障碍失能综合评定

三种功能障碍并存,分别计算各自的失能程度,再以手掌残存运动功能为标准量,用AB复合法综合计算感觉、运动障碍失能程度,计算结果乘以手掌残存运动功能权值,与缺失失能程度累加,得到手掌缺失伴感觉、运动障碍失能程度占一手功能的百分率。

五、全手失能程度综合计算

分别评定每个手指、手掌各自的综合失能程度,以一手功能为标准量进行累加,得到全手功能障碍失能程度占一手功能的百分率。双手均有失能时,双手失能值累加。

六、其他需要说明的问题

(一)主动活动与被动活动的选择

运动功能靠主动活动实现,理想的运动功能检测应以主动活动能力为准,但是,受被鉴定人配合不充分、夸大伤情等因素影响,主动活动的检测数据容易失真。实践中,手指活动范围检测,建议采用主动活动与被动活动相结合的方式,根据损伤基础,如果判断主动、被动活动范围应该大体一致,检测被动活动范围;如果不一致,只能检测主动活动范围。譬如示指PIP处软组织瘢痕粘连,屈、伸肌腱活动均被限制,无论肌力正常与否,DIP主动活动能力均丧失,而被动活动尚有残留。检测被动活动时需要注意,被动活动范围通常略大于主动活动范围,施加外力要适度。

腕关节活动度的测量采用被动活动方式。

(二)关于手指肌力

运动神经功能障碍,影响手指肌力,《GEPI》规定了肌力降低所致的手指运动障碍失能程度,见表12。

表12 肌力致手指运动障碍失能程度(%)

肌力3级时,虽然可以抵抗重力进行运动,但不能抗阻力运动,相当于手指抓握、拿取物体的功能基本丧失,也即手的主要功能丧失,因此当肌力≤3级,即使手指主动活动范围正常,笔者认为也应视为手指运动功能完全丧失,不过观点与《GEPI》不同,实践中仍建议以《GEPI》列出的表12为准。肌力4 级时,或者单一运动神经完全障碍,受协同肌控制,手指主动活动可以达到正常范围,但明显力弱,建议以手指运动功能丧失25%计算。譬如用前文方法确定示指运动障碍失能程度为示指运动功能的60%,则残存运动功能为40%,现测得肌力为4级,那么示指运动障碍总失能程度为60%+40%×25%=70%,标准量为手指运动功能。

(三)关于正常活动度

《纪要》和《GEPI》采用手关节正常活动度对运动损伤赋值,但实践中部分个体存在健康状态下达不到或者超过正常活动度的情况,也存在待检手有陈旧性残疾的情况。对于健康状态下达不到正常活动度的(必须与健侧对比),评定健侧手指(手掌)运动“失能程度”值,并从损伤手的手指(手掌)运动失能程度中减去该数值,再进行后续计算,没有健侧可对比时,以正常活动度为准。对于健康状态下超过正常活动度的,以正常活动度为准。对于损伤手有陈旧性残疾的,也应从损伤手失能程度中减去既往的失能程度,如果既往的失能程度难以确定,是否仍然进行失能程度评定视情况而定。儿童拇指对掌和尺侧收展距离达不到成人的正常值,以文中所述方法为准。

手功能障碍不仅包括本文涉及的缺失失能、感觉失能、运动失能以及肌力损害,还包括疼痛、侧方不稳、2~5指的收展、精细动作、外观形象等内容,后者虽在《GEPI》中均有涉及,但内容繁杂且难以把握,本文不再介绍。希望国内重新制定手功能残损评定标准时,能够予以兼顾,同时在合理范围内适当简化,以利于实践操作。