连通与驱逐:印度智慧城市建设引发的双重困境

——对SCM项目的批判性考察*

2022-07-04朱政德

朱政德 胡 泳*

【内容提要】 作为基础设施数字化转型的前沿领域,智慧城市已是全球竞争热点,但世界体系的“中心-边缘”构型为北方国家赋予先发优势,令全球南方陷入被动处境。在印度这一典型的南方大国中政府以建设智慧城市为国策推行“SCM项目”,力求借跨国公司和北方国家援手,用5年建成100座智慧城市,由此抢占数字经济风口。但该项目最终造成连通、驱逐双重困境:前者貌似是靠引进ICT基础设施与跨国公司、北方国家达成互惠型接合,其实却通过依附型接合换取了依附型发展;后者则借布局ICT基础设施的机会,把剩余人口排斥到公民身份外,以便推卸民生负担。上述困境表明印度智慧城市已在莫迪政府的“土植型新自由主义”助推下陷入数字殖民,这为投身于全球智慧城市竞争的众多南方城市提供了前车之鉴。

一、问题的提出

《联合国经济学家协联报告》(Report of the UN Economist Network)指出,世界正迈向城市人口趋近总人口三分之二的关键节点,这幅“世界城市化”图景和大数据、人工智能、云计算等ICT(Information & Communications Technology,信息与传播技术)催生的数字连通性(Digital Connectivity)发展趋势径直相关,也使智慧城市(Smart Cities)越来越受追慕,因为此概念“被认为能有效利用数字化增进公民福祉,提供更高效、包容、可持续的城市服务与环境”。(1)United Nations,“Report of the UN Economist Network for the UN 75th Anniversary:Shaping the Trends of Our Time,” 16 September 2020,https:∥www.un.org/zh/node/10139,1 March 2022.但正如现代传播革命普遍呈现的那样,基于ICT的智慧城市解决方案出自并受制于处于世界体系核心的北方国家,“有一种向心构型。虽然它们的出发点不同,但终点都汇聚于少数国家”。(2)〔法〕阿芒·马特拉:《全球传播的起源》,朱振明译,北京:清华大学出版社,2015年,第187页德勤调查显示,全球智慧城市建设以2020年为界,分为欧美先发、亚非拉后发之阶序。(3)德勤:“超级智能城市2.0:人工智能引领新风向”,2019年12月1日,https:∥www2.deloitte.com/cn/zh/pages/public-sector/articles/super-smart-city-2-0.htm,2022年3月20日。多数身处后发地位的南方国家连最根本的城市基础设施尚属阙如,遑论融资策略、治理框架、人力资本、公民参与条件等建设智慧城市的必要条件。(4)Si Ying Tan,Araz Taeihagh,“Smart City Governance in Developing Countries:A Systematic Literature Review,” Sustainability,vol.12,no.3,March 2020,p.899然而,广大南方国家为了“弯道超车”纷纷效仿北方诸国,以高于10%的年复合增长率投资智慧城市,预计将在5年内达到高峰(5)德勤:“超级智能城市2.0:人工智能引领新风向”,2019年12月1日,https:∥www2.deloitte.com/cn/zh/pages/public-sector/articles/super-smart-city-2-0.htm,2022年3月20日。,这种渴望借智慧城市建设向世界体系中心靠拢的心态,极具代表性地流露在印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)许下的宏愿里:让未来的印度智慧城市“提供足以和一切发达的欧洲城市相媲美的超高质量生活”。(6)The Economic Times,“Five Features that Make A City ‘Smart’,” 25 May 2016,https:∥economictimes.indiatimes.com/infrastructure/five-features-that-make-a-city-smart/slideshow/52431644.cms,19 March 2022.

事实上,莫迪和印度人民党的“智慧城市情结”可谓萦绕已久,他们早在2014年就将建设智慧城市定为国策、写进竞选宣言,翌年全面启动智慧城市使命(Smart City Mission, SCM)项目,令全国用5年时间建成100座智慧城市。该项目不仅获得高达2050.18亿卢比的官方拨款,还赢得北方多国政府与跨国公司的扶持,但其推行后立刻引发了巨大的争议。

一方面,印度政府宣传SCM项目是用ICT复兴城市、破解发展难题的解决方案(7)MENA Report,“India:Smart Cities Mission Is the Beginning of Indias Urban Renaissance,” 26 April 2018,https:∥search.proquest.com/docview/2031128449?accountid=13151,18 March 2022.;另一方面,学界却围绕该项目抛出诸多质疑:著名国际学刊《人文地理学对话》(DialoguesinHumanGeography)于2015年开设专栏论证SCM项目是乌托邦,传播政治经济学泰斗文森特·莫斯可(Vincent Mosco)亦指责SCM项目不过是贩卖形象,做出100件迎合欧美标准的展品。(8)Vincent Mosco,The Smart City in a Digital World,Bingley:Emerald Publishing,2019,p.127.类似的质疑无不强调:当源自全球北方的智慧城市概念以“技术解决方案”的姿态降临印度,后者作为南方国家的特殊性往往使智慧城市建设充满风险。

尽管各方势力围绕SCM项目产生的争议最初并无公断,但随着项目的全面落地,印度政府大力宣传的顶层设计趋于不攻自破,因为有越来越多的基层证据表明:SCM项目非但没能为印度解决问题,反倒让自身成了印度的问题——加剧泡沫都市主义(Bubble Urbanism)和社会-空间分崩离析。(9)Deepti Prasad,Tooran Alizadeh,Robyn Dowling,“Smart City Placebased Outcomes in India:Bubble Urbanism and Socio-Spatial Fragmentation,” Journal of Urban Design,vol.27,no.3,March 2022,pp.1-21.但是,该项目的重大教训并未引起向印度倾销“技术解决方案”的北方国家和跨国公司反躬自省,更未阻止印度以外的其他南方国家继续把这些“技术解决方案”奉为普世真理。(10)Deepti Prasad,Tooran Alizadeh,Robyn Dowling,“Multiscalar Smart City Governance in India,”Geoforum,vol.121,no.5,May 2021,pp.173-180.因此,批判性考察SCM项目的建设背景、推行机制和社会-空间后果愈显必要,这有助于我们以史为鉴,揭露“技术解决方案”那中立外表背后作为意识形态的现代化,慎思南方国家在全球智慧城市竞争的浪潮下何以自处。秉持上述研究旨趣,本文试图回归SCM项目所嵌入的具体社会语境,通过对核心历史资料的搜集、梳理开展历史唯物主义的矛盾分析,初步索解下述问题:(1)跨国公司和北方国家在参与SCM项目过程中发挥了什么作用?(2)SCM项目借智慧城市工程对印度公民的生活造成了什么影响?(3)SCM项目对全球南方的智慧城市建设可以提供什么前车之鉴?

二、SCM项目的建设背景与推行机制

(一)智慧城市:基于ICT的全球竞争工具

“何谓智慧城市?它没有普遍接受的定义,言人人殊……印度也没有定义方法”(11)Government of India,Smart City Mission Statement and Guidelines,New Delhi:Ministry of Urban Development,2015,p.5.,SCM项目委员会如是说。事实上,这一见解亦为学界共识,因为智慧城市流行全球的过程,也是概念所指越发含混的过程。据考证,美国加州智慧社区研究所在20世纪90年代最早构想智慧城市,意在探讨如何把城市设计得适合信息技术推广。(12)Suha Alawadhi,“Building Understanding of Smart City Initiatives,” in Hans Scholl(eds.),Electronic Government,Berlin:Springer,2012,p.41.2008年,IBM提出“智慧地球”,并将智慧城市作为重要的子概念,向政府论证基于ICT的“智慧解决方案”对城市治理之必要,智慧城市由此开始趋于流行。在IBM启发下,思科、ABB、惠普、西门子、爱立信相继推出智慧城市项目,使智慧城市变为跨国公司竞相使用的概念工具。2010年,智慧城市被欧盟委员会写进《欧洲2020年战略》(Europe 2020 Strategy),得到空前的政治支持,在全球范围内的讨论呈指数级增长。(13)Annalisa Cocchia,“Smart and Digital City:A Systematic Literature Review,” in Renata Dameri,Camille Rosenthal-Sabroux(eds.),Smart City,Cham:Springer,2014,pp.26-27.

随后5年,智慧城市的内涵急遽扩容,常用定义就多达23种,却无不相似地以ICT为核心,凸显4类共性:(1)拥有能促进政治效率和社会、文化发展的网络基础设施;(2)强调商业主导的城市发展和促进城市经济增长的创意活动;(3)增加城市居民的社会包容及城市发展中的社会资本;(4)把自然环境作为未来战略内容。(14)Vito Albino,“Smart Cities:Definitions,Dimensions,Performance,and Initiatives,” Journal of Urban Technology,vol.22,no.1,January 2015,p.13.然而,技术、经济、政治明显比社会、文化、环境更深刻地影响着智慧城市的定义,所以晚近不少学者批判商业精英、技术官僚而非市民支配着智慧城市的“智慧性”(Smartness),他们靠意识形态化的科技能力将利润导向型政策合法化,关注手段而非手段之目的与风险(15)Lidia Bär,“The Ideological Justifications of the Smart City of Hamburg,” Cities,vol.105,October 2020,p.2.,但这些批判从未减缓智慧城市项目的全球扩张。随着福布斯、麦肯锡、IDC、“四大会计师事务所”(普华永道、德勤、毕马威、安永)等北方国家的商业媒体、咨询机构把智慧城市评级常态化,全球城市转向“智慧竞争”,用不断创新的ICT改造基础设施以吸引投资、游客、移民,智慧城市因此“成为国际扩张工具,通过输出其创新技术来参与中央政府关于国际竞争的政治使命”。(16)Leonidas G. Anthopoulos,Panos Fitsilis,“Smart Cities and Their Roles in City Competition:A Classification,” International Journal of Electronic Government Research,vol.10,no.1,January 2014,p.63.

如此国际背景下,SCM项目对印度政府投身“智慧竞争”有重要的战略意义。正如时任印度城市发展部部长文卡亚·奈杜(Venkaiah Naidu)所言:“智慧城市项目将成为公私合作模式下的城市改革和基础设施发展的重要工具……关键特征是竞争力、资本、可持续性的交织。智慧城市应提供良好的基础设施吸引投资,用透明、简单的在线审批方便商业活动。”(17)Businessline,“Smart Cities for Urban Development and Reforms,” 9 January 2015,https:∥search.proquest.com/docview/1643739879?accountid=13151,18 March 2022.该判断可谓道破了SCM项目力图借新技术革除历史遗留问题的迫切愿景。印度“基础设施商品化项目专家组”(Expert Group on the Commercialization of Infrastructure Projects)的官方报告显示,独立初期的印度曾采取自上至下、国家主导的基础设施建设和运维模式,但此举延续到20世纪末已暴露出低生产率、低效率、不能满足国内对公共服务的高需求等弊病,其高额公共投资极难获得必要的回报,逐渐无以为继。(18)Expert Group on the Commercialization of Infrastructure Projects. The India Infrastructure Report:Policy Imperatives for Growth and Welfare,New Delhi:India National Council of Applied Economic Research,1996,pp.1-20.因而,印度政府自1990年代初开始鼓励、支持私人部门参与基础设施建设,但直到印度的第八、第九、第十个五年计划(1992—2007年)相继结束,基础设施投资与GDP的年平均比率也仅仅是从5.4%缓慢提增至5.7%,既没有产生根本性的突破,又没有成功阻遏印度沦为全国财政赤字在世界范围内最高的国家之一。(19)Urjit Patel,Saugata Bhattacharya,“Infrastructure in India:The Economics of Transition from Public to Private Provision,” Journal of Comparative Economics,vol.38,no.1,March 2010,pp.52-70.

于是,质量低劣、成本高昂的基础设施服务在将近半个世纪的时间里束缚着印度对全球供应链的参与程度,严重削弱了印度作为外国直接投资目的地的吸引力,这使弥合“连通性鸿沟”(Connectivity Gaps)和降低跨境物流成本成为印度振兴国内经济、提高全球竞争力的当务之急。(20)Toshiro Nishizawa,“Comment on ‘Infrastructure and Connectivity in India:Getting the Basics Right’,” Asian Economic Policy Review,vol.11,no.2,February 2016,pp.288-289.所以,印度政府就在迟迟无力做到先彻底改善基础设施再吸引足够外资的窘况下,愈发寄希望于北方国家和跨国公司能馈赠“技术解决方案”并直接为印度的基础设施建设项目投资,然后逐渐把投资范围扩大到基础设施以外的更多领域。(21)Roy Souvanic,“The Smart City Paradigm in India:Issues and Challenges of Sustainability and Inclusiveness,” Social Scientist,vol.44,no.5/6,May 2016,pp.29-48.此时,大力引进ICT、推行SCM项目恰好为实现上述目标创造了一次契机。

(二)由竞赛机制推行的SCM项目

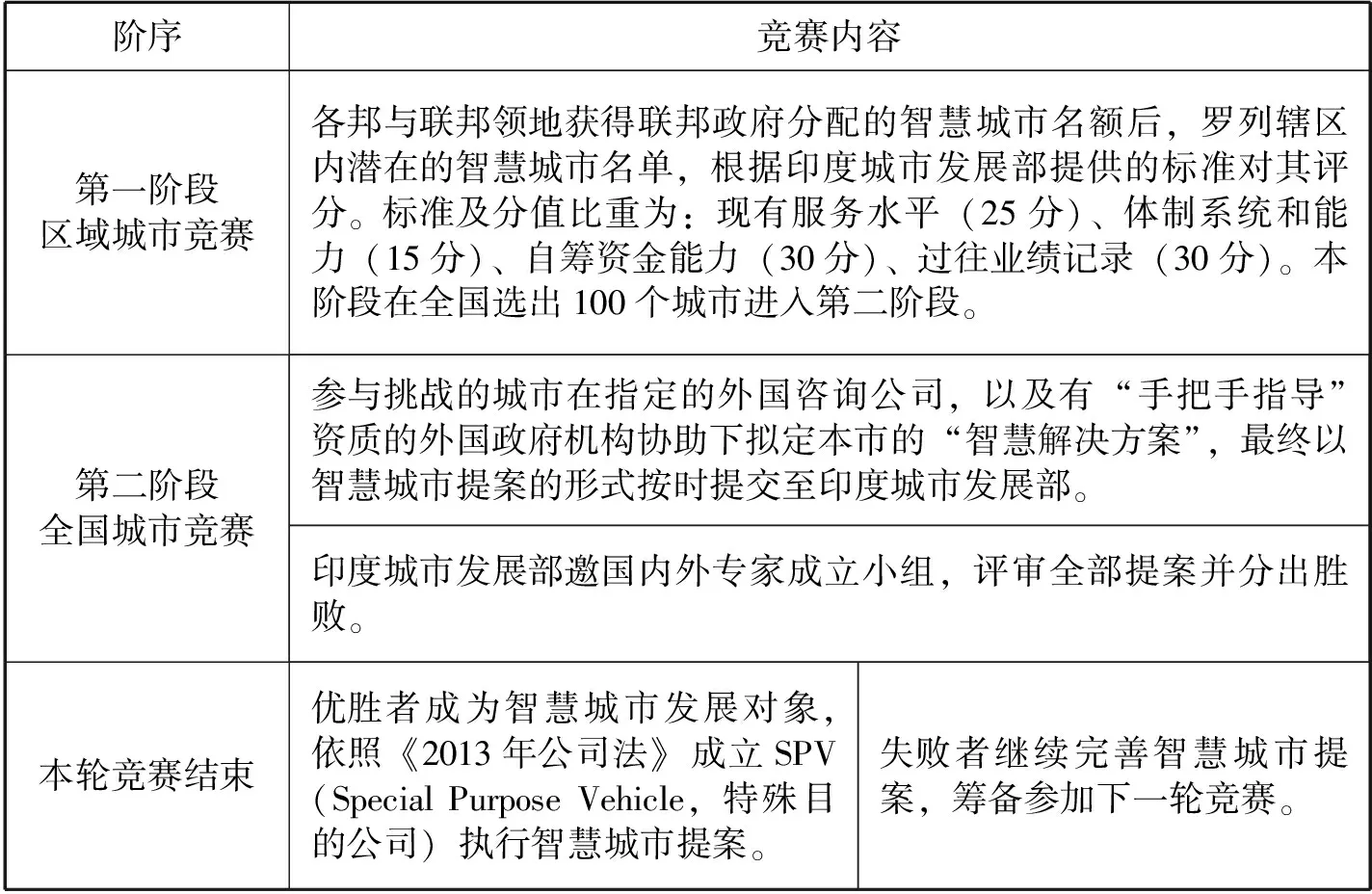

2015年6月,印度城市发展部出台《智慧城市的使命宣言和指南》(Smart Cities:Mission Statement & Guidelines),SCM项目全面启动。由于印度政府缺乏用ICT改造城市基础设施的资金、技术与建设经验,项目贯彻政府和社会资本合作(Public-Private Partnership,PPP)模式,要求智慧城市从提案到实施必须与指定的外国咨询公司(奥雅纳、艾奕康、德勤、麦肯锡等),以及有“手把手指导”(Hand-holding)资质的外国政府机构(美国贸易发展署、英国国际发展署、法国开发署、日本国际协力机构、德国复兴信贷银行等)进行合作。同时,印度政府还将开发“智慧基础设施”的工程全部招标给了思科、IBM、惠普、西门子等跨国公司。在此基础上,莫迪联合彭博慈善基金会、麦肯锡及IBM设计出一套智慧城市竞赛机制(Smart City Challenge),以便决定哪座城市有资格成为获得政策倾斜的智慧城市发展对象(见表1)。(22)Government of India,Smart City Mission Statement and Guidelines,New Delhi:Ministry of Urban Development,2015,p.10.

表1 SCM项目遴选智慧城市发展对象的城市竞赛机制

数据来源:作者根据印度城市发展部在2015年6月颁布的文件《SCM项目宣言和政策指引(Smart City Mission Statement and Guidelines)》绘制,表中信息由原文件第9-15节以及附录3的核心内容梳理归纳而成。

值得强调,依托SPV而非印度的政府部门执行智慧城市提案,是为了最大限度落实PPP模式,尽可能吸引外国投资和多边贷款援助来填补预算缺口。为此,莫迪特意恢复了英国殖民时期出台的《1885年印度电报法》(Indian Telegraph Act, 1885),以期减少外企营造ICT基础设施的费用和审批程序。该法第4条第2款允许印度政府“将建立、维护、使用电报的特权全盘授予电报当局”(23)Government of India, Indian Telegraph Act,1885.1 October 1885.,莫迪据此规定只要邦和地市政府是大股东,私营企业和金融机构可以占据各市SPV高达50%的股权,而SPV有权征税、收取额外费、开办合资企业及建立PPP关系。(24)Government of India, Smart City Mission Statement and Guidelines. New Delhi:Ministry of Urban Development,2015,p.12.

2015年5月,第一轮城市挑战赛的第一阶段结束,100座备选智慧城市名单产生;2016年1月,20座赢得全国挑战赛的城市成为首批发展对象,被誉为“灯塔城市”(Light House Cities)。4个月后,第二轮城市挑战赛将13座“快道城市”(Fast Track Cities)补为发展对象。2017—2018年,第三、四、五轮城市挑战赛依次选出27个、30个、10个发展对象,100座智慧城市建设格局初步形成。各邦/联邦领地内的智慧城市发展对象平均数为2.8,中位数为1.0,多数邦在其边界内只有1~2个城市被指定为智慧城市发展对象,有25个邦/联邦领地内的智慧城市发展对象数量少于全国平均数。但有一些邦是例外,如北方邦(Uttar)、泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)都拥有12个智慧城市发展对象。SCM项目对沿海城市群、环首都城市群的政策倾斜力度明显高于德干高原内陆的广大欠发达地区。

(三)SCM项目的“神经中枢”:ICCC

随着五轮挑战赛接近尾声,印度政府开始筹划SCM项目的落地细则。在《成熟度评估框架和工具包》(Maturity Assessment Framework and Toolkit)这一指导文件里,印度政府提出了综合控制和指挥中心(Integrated Command and Control Centre,ICCC)概念,将其称作印度智慧城市的“神经中枢”与“大脑”。ICCC本质是一个耦合了数据采集层、数据聚合分析层、商业应用层和指挥控制层的智能平台,主要功能是“从遍布城市的应用程序和传感器里收集信息,为决策者提供可视化效果良好的可操作性信息”,以便“让政府通过传感器提高对市情的实时洞察力、把城市响应紧急情况的程序标准化、加强地方机构和政府机构内外多部门协作、将数据驱动的决策制度化、直接联系基层管理者平息民乱民怨”。(25)Government of India, Maturity Assessment Framework and Toolkit. New Delhi:Ministry of Housing & Urban Affairs,2018,pp.6-10.

2017年11月起,建设推广ICCC的任务被印度政府下达至所有智慧城市发展对象。首座ICCC由执行博帕尔(Bhopal)智慧城市提案的SPV“博帕尔智慧城市发展有限公司”招标,美国惠普公司承建,核心技术是通用物联网平台(Universal Internet of Things),配套技术是“领先业界”的服务器、边缘计算系统、专业IT运营智库和广泛的合作伙伴生态系统。印度智慧城市委员会认为上述技术组合模式“能适应并集成数千个离散传感器和应用程序”,“能通过一个中心云监管多个城市的多个市政公用事业和公民服务,还允许中央指挥部监控全境城市”,“能从多个城市的连接设备创建的数据中收集更多价值,并利用场景分析法(Contextual Analysis)为公民和政府提供实时信息”,“能建成世界一流智慧城市”。(26)Smart Cities Council India,“Hewlett Packard to Help Bhopal Enhance Its Safety & Public Services,” 28 February 2018,https:∥india.smartcitiescouncil.com/article/hewlett-packard-help-bhopal-enhance-its-safety-public-services,3 March 2022.(27)Smart Cities Council India,“Bhopal to Monitor Civic Utilities and Citizen Services through A Central Cloud,” 2 November 2017,https:∥india.smartcitiescouncil.com/article/bhopal-monitor-civic-utilities-and-citizen-services-through-central-cloud,4 March 2022.

2019年7月,印度住房和城市事务部要求所有智慧城市发展对象设立首席数据官(Chief Data Officer,CDO),在城市内建立数据单元,在城市间建立数据联盟,加快完成价值130亿卢比的ICT和数字化项目招标。这些项目将从交通系统、闭路电视摄像机(CCTV Camera)、水流传感器(Water Flow Sensors)中获取2000—6000 TB数据,然后把数据传送到该市ICCC,但是,只有那格浦尔(Nagpur)的CDO按规定如期交付了城市数据政策。(28)Debjit Sinha,“Smart Cities in India to Get Data-Driven Governance! Check Modi Government's Mega Plan,” 29 July 2019,https:∥www.financialexpress.com/infrastructure/smart-cities-in-india-to-get-data-driven-governance-check-modi-governments-mega-plan/1659254/,5 March 2022.这一年,SCM项目已完成任务较上年增长182%,累计897项,被《印度时报》称赞为“取得巨大进步”。(29)Nidhi Sharma,“In 4th Year,Mission Smart Cities Sees Big Gains,” 25 June 2019,https:∥economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/in-4th-year-mission-smart-cities-sees-big-gains/articleshow/69935983.cms,7 March 2022.可即便如此,SCM项目临近收官时也仅仅完成了全部预期任务的10%,但这没有影响印度政府计划在2020年推出该项目的2.0版,以求将智慧城市发展对象的范围拓至全国4000个城市,吸引更多私营部门投资,用硬件推动城市数据的挖掘。(30)Sobia Khan,“Smart City Mission 2.0 Likely in 2020,” 27 September 2019,https:∥economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/smart-city-mission-2-0-likely-in-2020/articleshow/71324372.cms#:~:text=Bengaluru%3A%20The%20ministry%20of%20housing%20and%20urban%20affairs%2C,out%20across%20the%20country%2C%20said%20a%20government%20official,9 March 2022.据苏塞克斯大学印度裔城市学家加蒂普·古普特(Jaideep Gupte)调查,截至2020年4月,印度境内建成、在建、待招标的ICCC分别为45座、31座、18座,可惜,已建成ICCC在新冠肺炎疫情下表现迟钝、鲜有作为,无力满足城市贫民窟防疫工作的数据需求,致使大量重度感染的市民身处市政当局盲区。因此,古普特发出下述疑问:“如果不能帮我们过上健康生活,印度智慧城市又算什么?”(31)Jaideep Gupte,Kunal Kumar,“OPINION:India's Response to Covid-19 Spearheaded by Its Smart Cities,” 9 April 2020,https:∥news.trust.org/item/20200409084056-mz0kx,10 March 2022.

印度政府“智网”报告宣示,SCM项目用100座智慧城市影响了超过9900万人口,力求“通过支持本地发展和利用技术,尤其是能产生智慧成果的技术,推动经济增长,改善公民生活质量”,具体任务包括改善城市宜居性,开发新城区,借技术、信息、数据打造的“智慧解决方案”改善基础设施和服务,建设包容性城市等。(32)Government of India,“Smart City Mission Dashboard,” 20 June 2018,https:∥smartnet.niua.org/smart-cities-network,1 March 2022.上述宗旨凸显ICT的经济效益之余亦承诺了社会效益。那么,印度政府在用城市竞赛、PPP模式、SPV模式营造ICCC的过程中是否兑现了承诺?事实上,这正是学界与印度政府的争议焦点,它反映了智慧城市固有且愈发尖锐的本体性问题:“智慧城市为了谁?为什么?”(33)Artur Rozestraten,“Doutes,Fantaisies et Délires:Smart Cities,une Approche Critique,” Sociétés,vol.132,no.2,February 2016,p.28.印度政府对SCM项目的宣传、落实之所以广受质疑,正因为以ICT为核心的“智慧解决方案”并非客观中立、简单线性地影响着所有人,相反,它在急于投身全球智慧城市竞争的印度引发了双重困境:连通与驱逐。

三、连通:跨国公司和北方国家使SCM项目趋向依附型发展

在宣介SCM项目的主旨演讲里,莫迪强调:“国家要大胆思考并专注技能、规模、速度以复兴印度的经济增长故事。为实现该目标,未来的印度城市不再依赖自然资源,而是下一代基础设施,它将产生新的基于数字通路(i-way)的城市。”(34)Ayona Datta,“Postcolonial Urban Futures:Imagining and Governing India's Smart Urban Age,” Environment and Planning D,vol.37,no.3,March 2018,p.393.这场演讲揭开了SCM项目的底色:提高印度智慧城市与境外信息网络的技术连通性,以便提高国内市场与世界市场的经济连通性,最终增强本国与世界体系核心地带的政治连通性。上述规划的每一步似乎都“有理有据”,因为多数北方国家正是在信息革命早期靠“信息高速路”等计划空前地提高了城市连通性,让传统工业都市迅速嬗变为全球流动空间里的核心节点,由此积累起建设智慧城市的先发优势。因此,莫迪在SCM项目的旗舰规划发布会上称:“如果印度在25年前认识到城市化是个机遇,现在早就比肩发达世界了。眼下虽说迟到也总比无为好。”(35)The Economic Times,“PM Narendra Modi Launches Smart Cities Mission,Says Centre Committed to Urban India,” 26 June 2015,https:∥economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/pm-narendra-modi-launches-smart-cities-mission-says-centre-committed-to-urban-india/articleshow/47811630.cms,1 March 2022.

从前文所述的智慧城市竞赛机制不难看出,莫迪始终图谋以智慧城市为媒介,在技术、经济、政治等维度与跨国公司以及北方诸国政府达成紧密的连通,正如他亲赴硅谷为SCM项目招商引资时所言:“从创建基础设施到服务,从产品制造到人力资源开发,从支持政府到提高公民数字素养,数字印度都会为您提供广阔的网络世界。”(36)Thomas Thomas,“Modi Effect:Silicon Valley Giants Commit to Digital India,” 22 January 2018,https:∥www.thehindubusinessline.com/info-tech/modi-effect-silicon-valley-giants-commit-to-digital-india/article7694877.ece,1 March 2022.这种志在全方位提高印度城市连通性的态度深合北方政商精英们的心意,《福布斯》曾针对莫迪造访硅谷刊发专论,称赞其试图用ICT解决印度的基建、就业难题是“雄伟的议程”,所以美国有必要对其报以鼓励和支持,以共建ICT基础设施为契机巩固美印两国的政治同盟关系,同时最大限度地“让印度变成对硅谷的金融和智力资本产生引力的目的地”。(37)Ronak Desai,“Why Prime Minister Modi Is Visiting Silicon Valley,” 25 September 2015,https:∥www.forbes.com/sites/ronakdesai/2015/09/25/why-prime-minister-modi-is-visiting-silicon-valley/?sh=5ce7d12867e4,2 March 2022.除此之外,SCM项目的重要谋士、麦肯锡全球研究所主席詹姆斯·曼尼卡(James Manyika)亦对莫迪围绕智慧城市擘画的连通图景极为乐观,他认为北方智慧城市的发展模式对印度也完全适用,所以建设SCM项目为印度带来的利好可被概括为四方面:(1)用移动互联网和云计算孵化无处不在的小型服务供应商,造福印度中小企业的转型升级;(2)使印度消费者不仅便于获得商品/服务还可以投身共享经济,由此进化成产消者;(3)在线共享的业务应用程序为百万科技投资者进入互联网经济提供触媒;(4)引进物联网有助于为印度那落后的交通、水电等传统基础设施赋能。(38)James Manyika,“Mr. Modi Goes to Silicon Valley,” 25 September 2015,https:∥www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/mr-modi-goes-to-silicon-valley,1 March 2022.

持类似观点的北方国家的精英不乏其人,毕竟他们从智慧城市诞生起就反复论证基于连通性的解决方案主义(Solutionism):“让世界连通就是解放世界,我们若把这事做好,其他所有问题都将迎刃而解”,但崇拜城市的连通性“是危险的,只要公司(更糟的是公共服务部门)屈服于这种思维方式,就会认定自己急缺技术专长,进而加深对技术供应商的依附,这正中后者下怀”。(39)Claude Rochet,Smart Cities:Reality or Fiction,London:ISTE Ltd,2018,pp.7-8.其中的原因很简单:“连通”绝非纯粹地用电磁波、交通线、契约等中介物对城市内外的实体进行物理穿插,它本质是种政治经济学意义上的接合(Articulation),即:“大规模社会力量(尤其是生产方式)在特殊时间按特殊等级关系、支配形式组成特殊的构型(Configuration),它产生了任何特殊的实践、文本或事件的结构性决定因素。”(40)Tim O'Sullivan,Key Concepts in Communication and Cultural Studies,London:Routledge,1994,p.17.换言之,智慧城市技术制造的连通不必然产生“解放”这一理想效果,因为连通既能是互惠型接合,也能是依附型接合:前者用去中心化、非等级化的关系构型保护所有行动者们平等、共赢地开展物质与精神交往;后者则用权力几何(Power Geometry)巩固着“中心-边缘”关系构型,使不平等的交往关系非但没有因连通瓦解,反而被后者不断地巩固、再生产。那么,SCM项目建构的连通图景究竟对应何类接合方式?

2018年,印度著名的独立慈善机构“住房和地权协联”(Housing and Land Rights Network)彻查了SCM项目的所有提案和财政、民生、环境等数据,发现各地智慧城市从PPP模式获取的资金远超总投资50%(该比率在未来有望达到80%),连公共卫生和基本医疗系统、公共就业服务、失业救济、养老保障、赈灾、防疫、供水等最基本的公共服务都借提升效率之名趋于私有。印度政府为了进一步实现城市的企业化(Corporatization),甚至以牺牲民生为代价篡改法律,鼓励外国私企直接投资。最终,真正支配PPP模式的力量不是印度市民,而是跨国公司,如思科、IBM、惠普、博世、西门子等科技巨头辗转多地承建ICCC;谷歌包揽400座火车站的WiFi;星桥腾飞获得684公顷创业园的开发权;诺基亚提出“智极方案”,计划用传感器、监控摄像头、智能应用程序打造印度城市的微观连通性等等。在众多跨国公司的势力版图中,思科占主导地位。自2016年3月以来,思科在印度的收入增长了41%,超过10亿美元,其利润增长340%。除了跨国公司,北方国家的政府也通过SCM项目强化了对印度的控制:法国政府投资1000万欧元,派专员指导昌迪加尔(Chandigarh)等市的规划;美国政府获得阿杰梅尔(Ajmer)等市的规划权;德国政府投资380亿卢比并发放10亿欧元软贷款,获得哥印拜陀(Coimbatore)等市的规划权;英国政府获得蒲那(Pune)等市的规划权;瑞典、西班牙、日本、韩国、新加坡等国政府也靠类似操作享有了在印度智慧城市中的特权。凡此种种使“住房和地权协联”得出下述结论:SCM项目挑战了国际准则和印度法律,使印度严重依附外国投资,这些外国投资的附加条件不为广大公民所知,随时有可能让外国政治因素对印度构成破坏。(41)Shivani Chaudhry, India's Smart Cities Mission:Smart for Whom? Cities for Whom? New Delhi:Housing and Land Rights Network,2018,pp.48-51.

事实上,在“住房和地权协联”调查结束后不到两年时间里,SCM项目建构的连通图景就纷纷被现实证伪。无论是号称“高效率”“富含企业家精神”的SPV和PPP模式仍旧导致九成计划搁浅,抑或号称“神经中枢”的ICCC在新冠疫情下与社区脱嵌,又或《2020年智慧城市指数报告》(Smart City Index Report for 2020)里仅存的4座印度城市均跌出前80名(海德拉巴和新德里下跌18名,孟买下跌15名,班加罗尔下跌16名)(42)IMD & SUTD,Smart City Index 2020,Lausanne:IMD,2020,pp.9-10.,都佐证着SCM项目追求的连通终究在本质上属于依附型接合,它不仅未让印度真正变得“智慧”,还造就了城市的依附型发展。

陷入依附型发展的印度城市遵照跨国公司、北方诸国政府的利益裁剪自身,或许会在个别领域(如商用ICT)有些许创新,但注定无力兼顾信息主权与伦理问题、技术本土化问题、数字基础设施公共性问题、跨国公司技术标准互斥问题、区域可持续发展问题——最终,印度智慧城市“举一废百”,陷入没有实质性发展的技术增长与结构性危机。

归根结底,印度城市的心腹之患不是某些“缺智慧”的建筑零部件尚未被ICT“赋能”,而是公共资源的空间错配引发整体功能失调。若要让城市的功能趋于正常,就务必全面强化基础设施并因地制宜地设计配套制度,其高昂的建设与决策成本远非印度政府所能承受——但若没有足够的基础设施,政府翘盼的外资就不愿降临。此时,蜻蜓点水地建设智慧城市成了摆脱僵局的机会主义捷径:不是整个国家或整个城市,而是少数城市的少数区域按全球北方的技术与生活标准开展基础设施建设,这构成了印度智慧城市的主要资金来源。在智慧城市里,外资和国内资本实现了共谋:前者占尽特权并自建避风港,只需在避风港里做生意,无需为公平牺牲效率,无需顺带改善更多城区里糟糕的民用基础设施;后者趁某地被“智慧化”哄抬房价、制造泡沫经济,趁机针对印度普通公民开展经济清洗。(43)G. Sampath,“Fooled by Smartness,” The Hindu,28 July 2016,p.L1.

因此,印度智慧城市的核心建设逻辑不是“同住地球村”式的空间解放,而是“损不足以奉有余”式的空间压迫:它以歧视性增益不同区域的连通性为手段,只向作为资本代理人的跨国/本土精英奉上可供缔结分利集团、推行联合专政的效率导向型工具。它不仅不可能在宏观、整体的尺度上满足印度城市对基础设施的刚性需求,还力求用高端基础设施在城内圈出“智慧飞地”,将其与广袤的功能失调区域隔开。可以说,北方国家和跨国公司靠投资SCM项目加固了印度各区域之间,以及印度与全球北方之间的“中心-边缘”关系构型,更彻底地剥夺了印度境内多数缺失先发优势(也因此最需要在后天补足基础设施)的区域的发展权利,既对这些区域报以“竞赛失败者”的污名和相应的制度性羞辱,又强迫这些区域继续以功能失调的姿态去安分守己地依附于北方,充当起消纳全球资本的过度积累危机所必需的“外部”。正是拜这些“外部”所赐,全球资本主义在印度不仅获得了大片用来转移危机的地方性空间,还通过不平衡地理发展催生的虹吸效应持续吞噬着“智慧飞地”的周边资源,实现剥夺性积累(Accumulation by Dispossession)。对众多早已输在“智慧竞赛”起跑线上的“外部”来说,与代言全球资本主义的“智慧飞地”比邻意味着陷入穷者愈穷的恶性循环,它们得到的是关于涓滴效应的虚假承诺,失去的却是自主、全面发展的长远可能。

四、驱逐:SCM项目借建设智慧城市之名排斥剩余人口

在题为《传播/驱逐》(Communications/Excommunications)的访谈录里,马特拉(Armand Mattelart)建议用“驱逐”批判现代传播生态,因为此概念利于揭示全球传播用连通性、流动性建构的“和谐”预言其实裹藏着大片暗疮这一真相。驱逐原指开除天主教籍,由此引申出遭遇社会或团体排挤、使某人的社交关系断裂之意。全球化时代蓬勃的信息、人口、商品流动使人们乐于相信全球传播凝聚了人类大家庭,但由全球传播引发、强化的不平等却让全球四分之三的人口遭遇驱逐,被流动社会夺去发展权利。(44)Costas M. Constantinou,Armand Mattelart,“Communications/Excommunications:An Interview with Armand Mattelart,” Review of International Studies,vol.34,no.S1,December 2008,p.34.事实上,SCM项目正是全球化时代的非正义传播秩序为南方普通公民送来驱逐的证明。

关于驱逐在印度智慧城市建设过程中的发生方式,尼赫鲁大学法律与治理研究中心研究员苏吉特·库玛(Sujeet Kumar)曾以比哈尔邦的首府巴特那为典型个案,揭露印度地方政府惯用的驱逐手段就是悬置宪法基本权利、绕开公众参与程序、滥用军警武装暴力,在“三无”(无预先通知、无搬迁缓冲期、无后续安置计划)条件下把占据全市总人口63%(其中有93%属于“下等种姓”)的城市贫民、部落土著快速赶出贫民窟和村舍,然后捣毁其房屋、强征其土地以便为立刻布局智慧城市的配套建筑腾出足够的空间。(45)Sujeet Kumar,“Who's the Smart City for?,” Scroll.in,6 January 2019,https:∥scroll.in/topic/34390/victims-of-development,2 March 2022.放眼印度全国,巴特那上演的民生惨剧绝非偶然的孤例。根据印度独立慈善机构“全国驱逐和流离失所观测站”(National Eviction and Displacement Observatory)的保守统计:从2017年到2019年,直接因SCM项目被驱逐的市民达22630名,100个智慧城市发展对象里有32个多次发起强拆。此外,还有大量与SCM项目间接相关的强拆借“美化市容”、修筑交通基础设施等名义发生,使每天至少有108栋民宅被毁、519人流离失所。即便在新冠肺炎疫情大流行的2020年上半年,印度智慧城市建设区内也至少发生过45起强拆,仅在3月16日至7月31日之间就有2万多人被驱逐。而最近两年的数据则显示,辅以重新安置措施的强拆只占到总数的29%,其余71%的强拆事件任由市民自生自灭,这些强拆近一半发生在高温多雨的季风期和中小学校的考试月,普遍没有预先发布通知,而且伴随着群殴、纵火、非法没收财物和语言暴力。(46)Shivani Chaudhry,Forced Evictions in India in 2019: An Unrelenting National Crisis,New Delhi:Housing and Land Rights Network,2020,pp.1-32.

另一项由塔塔社科院(Tata Institute of Social Sciences)发起的深度访谈则发现,印度政府规划SCM项目时从未征询过贫民窟住户、城市小贩为主的基层市民的意见,后者直到被驱逐时也不知道何谓智慧城市——这和麦肯锡所谓用“共享经济”造福普通市民、孵化小企业家的预言形成强烈反差。塔塔社科院的最终报告显示,在所有邦,SCM项目的首要问题是普通市民没有机会表达诉求。地方政府的宣传文案充满科技术语,市民不能理解具体内容,也就不能提出明确诉求去影响市政决策。至于那些被驱逐的城市小贩是否会再无归宿,是否会得到地方政府的失业救济,都存在巨大疑点。(47)Aprajita Vidyarthi,“Smart City Keeps Out the Poor and Weak,” 19 October 2017,https:∥punemirror.indiatimes.com/pune/cover-story/smart-city-keeps-out-the-poor-and-weak-tiss-cee/articleshow/61136807.cms,1 March 2022.

如果说SCM项目曾不懈论证智慧城市足以靠支持全球传播来建成普遍联系的乌托邦,那么被逐出“智慧”门槛的印度贫民则证明传播、驱逐实为一体两面:处处皆媒的智慧城市并不允许所有人和所有人建立并维持社会关系,相反,它更欢迎那些有“传播力”“传播价值”的人驻栖,因为他们能最大限度利用ICT、交通运输网、社会关系网带来的连通性、流动性促进资本增殖。而这些人之外,广大贫民被视为妨碍连通、延误流动的剩余人口,因为他们对公正的诉求既和效率至上的资本逻辑格格不入,也让满怀资本饥渴、急于投身全球智慧城市竞争的印度政府深感“被连累”。

上述图景呼应着萨斯基娅·萨森(Saskia Sassen)对“全球经济野蛮性和复杂性”的判断:当代最先进的经济、科技成果以人的知识和智能为起点,却以对人的驱逐为终点,这构成了全球资本主义的新型政治经济逻辑,使创意阶级、网络、机器组成压迫者同盟,用高端复杂的科技再现低端原始的暴行,把不具备生产潜力、消费潜力,因而对经济系统失去利用价值的剩余人口逐出生存空间。(48)Saskia Sassen,Expulsions:Brutality and Complexity in the Global Economy,Cambridge,MA:Belknap,2014,pp.1-11.

如果早期资本主义用圈地运动将人驱逐到工厂是为了榨取剩余价值,那么当代资本主义已借先进科技(死劳动)空前降低了对人(活劳动)的依赖,除了少数尚未被去技能化的创意阶级,余者甚至无权拥有立锥之地。在印度智慧城市里,跨国公司、北方国家政客、本地官僚、创意阶级为资本建构了一道“智慧鸿沟”,它用ICT带来的连通性、流动性吸纳着周边资源,将那些被等同资源浪费者或无用阶级的剩余人口驱逐到“智慧鸿沟”彼侧,这些人口无权近用智慧城市的基础设施,他们的诉求也不会被“i-way”传达给流动空间里的权力节点并得到回应。他们已被驱逐,他们是数字印度的弃民。

纵观智慧城市的演化历程,驱逐可谓像梦魇一样相伴始终。尽管已有众多学者担忧无处不在的ICT会自动地、智能地对人发起驱逐,但相关思辨往往立足北方诸国的发达资本主义语境,其所言说的驱逐无非是“数字全景监狱”如何阻挠民主参与、场景化营销如何腐蚀公共精神、监控资本主义如何殖民公共领域、人工智能如何取代人类并统治世界等等。这些望向“后城市”乃至“后人类”的议题固然重要,但和印度贫民窟正在经历的浩劫相比恍如隔世——它们普遍好高骛远、无视南北差异、滥用未来学的想象力,也就忽略了在南方智慧城市里,驱逐往往无需“高端”的ICT代劳即可落地,因为占据ICT的资本代理人从不吝于直接诉诸鲜有技术含量可言的暴力。当惯于把智慧城市内的驱逐设想为“算法驱动、非物质、柔性、隐蔽、精密”的学者们牵挂着那些神游元宇宙的“数字分身”时,或忧虑着社会量化部门如何“通过对日常生活的计算化和抽象化”(49)常江、田浩:“尼克·库尔德利:数据殖民主义是殖民主义的最新阶段——马克思主义与数字文化批判”,《新闻界》,2020年第2期,第6页。驱逐北方的小布尔乔亚时,很难看到印度这类南方大国尚存数万毫无数字消费能力的贫民被提前剥夺数字化生存资格:他们被资本界定为不值得吸纳(也就不值得被计算化、抽象化)的剩余人口,进而被资本代理人用公权力逐出公民身份的法定权利范围,以便为拥有数字消费能力(所以值得被计算化、抽象化)的目标用户腾出生存空间。

正如印度规划师萨比斯瓦·普拉哈拉吉(Sarbeswar Praharaj)批判的那样,目前关于智慧城市的争论过于关注ICT基础设施本身的新异性,导致人们极大忽视了这些产品嵌入的政治经济学背景,尤其难以看到印度等接受ICT基础设施下沉的南方国家尚有各种历史遗留问题。这些问题的危害性随着智慧城市的推广有增无减,如何祛除它们尤显迫切。(50)Sarbeswar Praharaj,“Urban Innovation through Policy Integration:Critical Perspectives from 100 Smart Cities Mission in India,” City,Culture and Society,no.12,December 2018,p.41.SCM项目恰恰证明,在南方国家,阶级对立、官民对抗、种姓隔离、民族分裂、城乡分化、地理隔阂等“旧驱逐”现象积重难返,它们极难被北方国家和跨国公司提供的智慧城市解决方案简单勾销。不仅如此,当南方国家追随北方国家的技术标准并卷入后者主导的全球智慧城市竞争时,各种“旧驱逐”现象非但不会随着ICT基础设施带来的连通性、流动性而自动消失,反倒会与后者催生的空间绅士化(Gentrification)效果里应外合(51)Shalini Nair,“The Too Smart City,” 22 September 2021,https:∥indianexpress.com/article/opinion/columns/smart-city-mission-urban-development-4721785/,1 March 2022.,发起一轮更加严酷的“新驱逐”。

在SCM项目中,ICT基础设施的布局过程,也是本地政治权力、本地资本代理人协助跨国公司驱逐本地剩余人口的过程,它使大量剩余人口被变相地剥夺公民身份,沦为空留生物属性的赤裸生命,连“量化自我”的资格都不配拥有。如果说全球资本主义在北方国家的智慧城市里造就的驱逐更精明、更隐蔽,乃至看似“非暴力”,甚至“非物质”,那么它在热衷竞次(Race to The Bottom)的南方智慧城市里就可以肆意地摆脱法律与道德约束,借推行最先进的ICT基础设施和最“文明”的发展方案之名公然驱逐。迈克尔·曼(Michael Mann)曾揭露18世纪的殖民帝国正是认定澳洲土著“不能创造价值、不善于发挥劳动力、懒惰无能、不能被利用,只能被赶走”,才发起了名为“安保疏散”(Dispersal)的大驱逐。(52)Michael Mann,The Dark Side of Democracy:Explaining Ethnic Cleansing,New York:Cambridge University Press,2005,p.79.如今,这幅陈年图景正在号称科技昌明的智慧城市里变相复归。我们不应遗忘智慧城市的源头从来不是悬浮云端的奇景(Sublime),而是“依旧被历史、地理、政治压覆并塑造”的现世。(53)Vincent Mosco,The Smart City in a Digital World,Bingley:Emerald Publishing,2019,p.195.

五、数字殖民:SCM项目对全球南方智慧城市的前车之鉴

罗布·基钦(Rob Kitchin)认为,智慧城市汇集了两个有问题的城市愿景:第一,ICT必然利于推动经济增长和城市发展;第二,ICT必然利于使城市治理更高效、易管理、透明,并因此更公平。(54)Rob Kitchin,“Making Sense of Smart Cities:Addressing Present Shortcomings,” Cambridge Journal of Regions,Economy and Society,vol.8,no.1,Januar 2015,p.131.SCM项目之所以广受争议,正因为它暴露了智慧城市愿景的“问题性”,其问题即是连通、驱逐双重困境。上述困境并非举世皆然,或者说,它们和印度这类典型南方国家的国情紧密相关。作为占有三分之一全球南方人口的后殖民地(Postcolony),印度在全球化浪潮中面临新殖民主义、新自由主义、社会分裂、经济停滞、基础设施体系残缺等外患内忧。(55)Sarah Moser,“New Cities:Old Wine in New Bottles?” Dialogues in Human Geography,vol.5,no.1,January 2015,pp.31-35.这些矛盾使印度参与全球智慧城市竞争的方式和北方国家大相径庭,也为SCM项目的双重困境预设了基础。

事实上,蕴含互惠型接合、依附型接合两种潜势的连通现象本不必成为困境,但世界体系的“中心-边缘”构型使印度只能“主动”选择与跨国公司、北方国家政府达成依附型接合,由此出现没有实质发展的技术增长,不仅使印度最有区位优势的百座城市被境外势力圈占,还空前激化了印度城市内部和城市之间的功能失调问题。这直接导致了城市社会撕裂、产业结构畸形、公民身份瓦解,牺牲了整个国家的长远利益,却完全符合跨国公司压低技术运营成本、实现短期利润最大化的投机需求。

无论如何,在全球流动空间里待价而沽的外资不会真正肩负建设周期长、投资回报慢、风险系数高的基础设施建设重任,它们更多把印度智慧城市作为推出新型ICT产品前的测试场,当地不仅要承担技术测试的社会后果,还要替外资驱逐剩余人口,缴纳高额使用费。一旦新冠肺炎疫情等公共危机使“智慧泡沫”崩溃,外资为了止损会毫不犹豫从当地撤离。所以,SCM项目追求的连通最终让印度与北方国家、跨国公司结成了偏害共生关系,其本质是“数字殖民”(Digital Colonization)。

本文将“数字殖民”称作这样一种从各级尺度上侵蚀空间正义的新殖民手段:借推广被世界主流话语体系言说为“中立”“进步”的ICT和相应的普世化“技术解决方案”为跨区域交往创造契机,同时运用欺骗或暴力去操纵交往规则,进而从交往所影响的区域里榨取政治特权、经济利益。数字殖民的施动者包括北方政府和跨国公司,以及它们在被殖民区域的权力精英中间找到的分利盟友。

数字殖民之所以通过SCM项目顺利降临印度,其外因是资本主义世界体系孵化并不断强化的“中心-边缘”关系构型,但外因赖以生效的内因则是印度目前流行的城市政治经济体制——这种体制通常被国际城市研究学界称作“土植型新自由主义”(Homegrown Neoliberalism)。阿楠雅·罗伊(Ananya Roy)指出,“土植”一词既指全球市场流通规则在国家发展语境下寓于本土的方式,又指印度城市中的多元社会力量积极生产和接受市场规则、形成世界级城市蓝图的话语实践。“土植型新自由主义”的直接源头是莫迪与塔塔家族合谋推出的“古吉拉特发展模式”——被印度教教义神化了的轻人权、轻环境、崇拜资本与速度的产业化道路。(56)Ananya Roy,“The Blockade of the World-Class City:Dialectical Images of Indian Urbanism,” in Ananya Roy,Aihwa Ong(eds.),Worlding Cities:Asian Experiments and the Art of Being Global,Oxford:Wiley Blackwell,2011,pp.259-278.担任古吉拉特邦首席部长期间,莫迪凭借三大策略(积极游说投资、加快投资项目审批速度、减少经济发展项目的政治和社会阻力)在印度经济增长率保持5%时令古吉拉特邦的年增长率超10%,他随后将“速度与规模”作为竞选总理之位的关键噱头,由此把快速推广创业型城市化(Entrepreneurial Urbanization)作为论证合法性、彰显优越性的重要政策工具,这使SCM项目与其说是经世济民的城市建设项目,不如说是欺世盗名的意识形态合法化项目。(57)Ayona Datta,“New Urban Utopias of Postcolonial India:Entrepreneurial Urbanization in Dholera Smart City,Gujarat,” Dialogues in Human Geography,vol.5,no.1,January 2015,pp.3-22.

因此,SCM项目从一开始就脱实向虚:莫迪政府从未设计出足以扭转城市功能失调的可持续性对策,所以只能寄希望于用“量”(包括先进ICT保有量、世界级城市的数量、城市化率的增量、外资流入量等)的增长去刷新“发展”幻象,无论代价如何——这为数字殖民的顺利降临打开了方便之门。正如伊普希塔·巴舒(Ipshita Basu)所言,“土植型新自由主义”本质是莫迪的技术官僚民族主义、信息技术咨询公司的技术乌托邦主义、创意阶级的城市公民政体主义这三大精英话语的杂合,它使SCM项目的执行团体更像是话语团体,后者基于新自由主义规范、世界级城市蓝图和民族主义自豪感制造着让城市转型变得很简单的故事。(58)Ipshita Basu,“Elite Discourse Coalitions and the Governance of ‘Smart Spaces’:Politics,Power and Privilege in India's Smart Cities Mission,” Political Geography,vol.68,no.1,January 2019,pp.77-85.为了自欺欺人地把这个故事造下去,莫迪政府其实并不反感数字殖民。毕竟,跨国公司“在塑造智慧城市话术方面的影响力是如此之大”,博取了它们支持的莫迪政府很容易得到各种“便于进口、可快速执行且能提供高知名度和营销机会的项目”。(59)Praharaj Sarbeswar,Hoon Han,“Building a Typology of the 100 Smart Cities in India,” Smart and Sustainable Built Environment,vol.8,no.5,May 2019,pp.400-414.

所以,SCM项目揭示了数字殖民的特异之处:它非但不是北方国家和跨国公司强行发起的,反倒在很大程度上是内化了“土植型新自由主义”的印度精英主动求取的,而且是颇为讽刺地以“民族主义”之名求取的。这使我们看到数字殖民在SCM项目肇启前就已水到渠成,因为它的根源是早已流行印度,且本身就作为“新殖民理论”的新自由主义。(60)周志发:“新自由主义的实质:‘新殖民理论’——兼论非洲‘结构调整计划’”,《学术界》,2015年第12期,第99-107页。即便莫迪用印度教原教旨主义不懈妆点“土植型新自由主义”,也从未改变后者的本质。马丁·墨瑞(Martin Murray)曾不无洞见地指出,一旦南方城市选择新自由主义作为“发展”纲领,就注定按照吸引外资、推广PPP、以商业为中心、开发地产、吸引游客等北方炮制的指标互相竞争,无论顺应指标的本地后果是什么,是否符合全社会的长远利益都不重要,因为凑齐指标本身就被视同“发展”。(61)Martin Murray,“Re-Engaging with Transnational Urbanism,” Tony Samara,Shenjing He,Guo Chen(eds.),Locating Right to the City in the Global South,New York:Routledge,2013,pp.291-293.可以说,SCM项目似乎让印度在全球智慧城市竞争里主动了许多,但服膺于“土植型新自由主义”的莫迪政府鲜有反思:全球智慧城市竞争本身是否值得参加?衡量竞争成败的指标该由谁决定?现存指标是否合乎国情?在从未反思这些问题的情况下,急功近利的莫迪政府自以为步入了“发展”捷径,却在数字殖民的渊薮里越陷越深。

事实上,陷入数字殖民的SCM项目并非极端个案或偶然特例,因为印度的后殖民地属性在全球南方极具代表性。目前,已不乏地缘政治学研究发现全球智慧城市竞争使南亚、东南亚、非洲的南方国家面临和印度相似的数字殖民危机(62)Vanessa Watson,Tim Bunnell,“The Allure of ‘Smart City’ Rhetoric & Smart City Returns,” Dialogues in Human Geography,vol.5,no.1,January 2015,p.36.,它们的命运理应在今后引起重点关注。或许SCM项目为全球南方智慧城市提供的最大教训,便是从新自由主义的“发展”纲领通往数字殖民的奴役之路。如何避免“主动”踏上这条奴役之路值得慎思,我们不妨将目光转向希夫·塞纳(Shiv Sena)领导下拒绝加入SCM项目的孟买:孟买市政公司(Brihanmumbai Municipal Corporation)反对将智慧城市建设任务移交给SPV这样一个企业实体,因为它削弱了政府治理;更关键的是,它几乎和公民团体没有任何利害关系。(63)Nair Shalini,“Last List of Smart Cities to be Unveiled,Mumbai not on It,” 23 June 2017,http:∥indianexpress.com/article/india/last-list-of-smart-cities-to-be-unveiled-mumbai-not-on-it/,3 May 2022.诚然,孟买的市情与其他南方城市不尽相同,但它对SCM项目的拒绝可以提醒我们,即便全球智慧城市竞争已如火如荼,治理主体也应保持必要克制,意识到南方城市的首要任务是补全软、硬基础设施空白,使之形成健全体系,然后循序渐进、独立自主地走向数字化。若在基础设施体系残缺和公民生命健康无保的前提下侈言“智慧”、奢望毕其功于一役的捷径、急于和同处南方的邻国竞争,那么全球南方将很难结成南南合作的横向团结,将更容易被左右“智慧指标”的北方分而化之,然后不得不势单力薄地与北方结成纵向的依附型接合,也就终将归于数字殖民的结局。

透过SCM项目的前车之鉴,南方智慧城市的治理者理应慎重权衡:真正图谋遏制本地发展的敌手,究竟是定位相近的其他南方城市?抑或是伪装成普世发展规律,乃至与ICT的技术代码互相生成各色“解决方案”的新自由主义?唯有当治理者摆脱对北方智慧城市“样板”和相关“解决方案”的崇拜,才会清醒发现,投身智慧城市竞争本身就意味着服从了一个暗藏霸权的同质化标准——这个标准恰恰藏匿在ICT的中立表象下,它垄断了城市发展道路的“未来定义权”,拒绝瞻顾作为空间正义原则的地理差异性。事实上,无论ICT的更新换代抑或全球智慧城市的竞争狂潮,都绝非客观中立、顺昌逆亡的“历史必然”,而是权力/话语的建构。在SCM项目的教训面前,热衷于内卷化竞赛的南方智慧城市或需重拾大卫·哈维(David·Harvey)的提醒:“只要所有那些由新自由主义自由市场的全球化政治暴力所引起的问题能够在政治上集中起来,那么它的日子确实就屈指可数了。”(64)〔英〕大卫·哈维:《正义、自然和差异地理学》,胡大平译,上海:上海人民出版社,2015年,第496页。

结 论

作为一项回溯性研究,本文以SCM项目的夭亡为反思起点,通过对该项目的建设背景、推行机制予以批判性考察,将其现实困境具体概括为连通、驱逐这一对相反相成的概念。具体来说,连通特指跨国公司和北方国家借投资、指导SCM项目令印度智慧城市与之达成依附型接合,进而陷入依附型发展;驱逐特指陷入依附型发展的印度智慧城市效忠于跨国/本土资本代理人结成的分利集团,以布局先进ICT基础设施的名义排斥剩余人口,放任空间绅士化和公民身份瓦解。究其本,连通、驱逐这双重困境的共同温床是数字殖民,后者得以顺利进入印度的外因是资本主义世界体系不断巩固的“中心-边缘”关系构型,内因则是莫迪把“古吉拉特发展模式”推向极端后形成的城市政治经济体制——“土植型新自由主义”。为了避免重蹈SCM项目之覆辙,南方国家的智慧城市需要在全球智慧城市竞争中保持清醒与克制,以人为本、循序渐进、独立自主地把补全基础设施体系而非逐新竞奇作为要务,尤其应在智慧城市评价标准这一关键问题上促成南南合作,共同争取智慧城市的“未来定义权”,抵抗新自由主义利用高速迭代的“技术解决方案”诱导全球南方耽于不可持续发展的内卷化骗局。

在国际城市研究领域,罗伯特·霍兰德(Robert Hollands)提出的“能否请真正的智慧城市站起来?”这一问题已经成为经典问题,它强调:“信息技术的重要方面不是它自动创建智慧社区的能力,而是它的适应性,它可以通过赋予人们权力和教育的方式被社会利用,并让人们参与关于自己生活和居住的城市环境的政治辩论。”(65)Robert Hollands,“Will the Real Smart City Please Stand up?” City,vol.12,no.3,March 2008,pp.303-320.在本文最后,我们不妨发问:能否请真正的南方智慧城市站起来?然后留待来日,因为尽管“‘南方’的发展水平与新技术的使用,同它参与信息社会的能力有着直接的关系”(66)〔美〕勒芬·斯塔夫里阿诺斯:《全球分裂——第三世界的历史进程》,迟越译,北京:商务印书馆,1993年,第435页。,但SCM项目让我们看到:使用技术绝不意味着解放,激进融入数字化也不意味着南方的自强。如何在科学技术与新自由主义难解难分的当下择善而从,是全球南方智慧城市的共同难题。