王维诗歌桃源主题新变

——以早期作品为中心

2022-07-03郭江波

郭江波

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

桃,作为神话色彩浓厚的植物,因种种特性成为中国文化的重要载体。《山海经·海外北经》所载“夸父与日逐走……弃其杖,化为邓林”[1]就已经赋予了“桃”长生不死的文化内涵。人永远无法摆脱生老病死,在面对死亡时多心存畏惧,但“桃”的特异功能使它成为人们超越生死、摆脱恐惧的寄托。陶渊明在这一文化传统的影响下建立真正的桃源,他笔下的桃源没有硝烟战乱,没有严刑赋税,没有阶级划分,所有人都在这片乐土尽享人生的自在和愉悦。王维在陶渊明的影响下对桃花源的模式和内涵进行新的阐释。纵观目前王维桃花源的研究,主要着眼于以下几个方面。

第一,研究王维涉及到桃源的诗歌,罗列前后桃源诗的不同,进而总结王维的心路历程。如《始也“桃源”,终也“桃源”——王维心灵历程的再探和前后分期说的质疑》[2]。第二,选取个别典型作品与陶渊明的《桃花源记》进行对比,结合王维的佛教信仰得出王维以佛寺为桃花源的结论,如《一幅脱去形迹的桃源图——读王维〈蓝田山石门精舍〉》[3]。第三,从王维对陶渊明《桃花源记》的因袭与变革两方面论述,总结王维对《桃花源记》诗歌词汇、意象选择、叙述结构、思想内涵等方面的接受与改造,如《王维诗歌对〈桃花源记〉的接受与改造》[4]。可见,研究者的视角大多集中于文本研读,如探究意象、语词等,或注重从思想方面谈论。从选取的作品来看,所选择的研读文本多为明显应用桃源模式和桃源词语的作品。在研究方法上,多用接受美学、新批评的分析方法进行研究。无论是研究文本还是切入视角的选择,目前研究仍没有充分重视王维早期诗歌的重要意义,且多倾向于思想领域的探讨。笔者以为,王维的《桃源行》是他人生第一首写桃源的诗歌,也是整个诗歌史上第一首以歌咏桃花源为主题的诗歌。在常人看来,追求桃花源的作品应出自一个历经人生困苦、品尝人生百味的成熟心灵,但它却出于一个十九岁的少年之手,这种未入世便想象着出世的心理不得不令人警醒。因此,必须联系王维早期所处时代背景和现实生存环境,以王维早期的经历、思想倾向、心理状态作为切入点,重视王维早期作品中体现出的出世倾向,从王维桃花源的缘起、表现和终极目的三个方面来分析他在陶渊明桃花源基础上的创新。

以陈铁民先生的王维年谱为标准,开元九年(721)王维被贬至济州,开元十四年(726)孟夏之前离济州司仓参军任。①无论是从主体心态还是作品风格来看,第一次贬谪是王维人生的分水岭。因此,笔者将王维离开济州之前的作品定为早期作品。

一、桃源建构原因:逃避政治的心理倾向

大多数研究者认为王维的人生以安史之乱为分水岭划分为明显的前后两个阶段,并讨论前后的思想差异及诗歌风格特点。如“早年由儒家而仕进,具有‘活国济人’兼善天下的人生理想,追求人我之整体外在圆满。随着时序位势之变,转而倾慕隐遁、虚静、澄澈而至于物化大通”[5],类似的观点比比皆是。考察王维早期的作品可以发现,王维并不是热衷于建功立业的文人,他在盛唐昂扬向上的大合唱中独奏出逃避政治的曲调,这种异常的举动既源自于王维早熟心理对权力压迫的洞察,也源于他对参政治国的淡然态度。这促使王维建构起自己的桃源世界,而建立桃源的缘由便已经体现出对陶渊明桃花源的变革。

(一)沉重的权力压迫

权力的压迫是王维逃避政治世界的首要原因。《息夫人》原注“时年二十”,当时王维在宁王府上,据笔记传闻《本事诗》载,此诗乃因宁王霸占饼师的妻子,王维应命赋诗。息夫人故事出自《左传》,在国破家亡后她被楚王霸占,面对艰难的现实处境,息夫人无可奈何,只能以沉默反抗强大的楚王。王维对息夫人的遭遇深表同情,他从息夫人的遭遇中感受到权力的压迫。在面对强权倾轧的情况下,想洁身自好、保守贞操的息夫人不能如愿以偿,而只能以“看花满眼泪,不共楚王言”②般无力又苦苦挣扎的方式默默抵抗,但她终究无法扭转自己的命运,在强权者的牵制下失去自我,被玩弄糟践。

不论《本事诗》的记载是否真实,王维对受害女性的同情是毋庸置疑的。入谷仙介先生指出:“王维并不嘲笑或指责为生存而忍受权力者践踏玩弄的女性,惟(唯)有为她们的命运流泪。诗人自身正像息夫人那样,一直挣扎在被权力玩弄牵制的窄缝里,短诗《息夫人》不幸早早言中了这一命运”[6]26。可见,王维对息夫人的同情来自于自我真实的深刻体验和对权力压迫的畏惧,被强权操控而不由自主的息夫人的悲剧致使王维对权力保持敬而远之的态度。

(二)淡然的参政意识

王维早期作品中有部分充满英雄豪气的作品,如《少年行》四首、《燕支行》都写得慷慨壮大,但这并不可以说明王维怀有强烈的建功之心。

第一,荆立民先生已发现“(《少年行》等)这些边塞诗有一个共同特点:几乎都是为别人的壮志和英雄业绩鼓劲、唱赞歌,既未流露决心仿效的意图,也未同自己的生活实践、生活体验发生任何联系”[2],归根结底是由于王维没有真实的边塞经历,虽然文学的创作包括虚构、想象的因素,但虚构必然要以真实的生活经验作为基础。可见,要证明王维的心理倾向,单凭他以想象或从前代作品中获得的间接经验写诗的例证来看,说服力不足。

第二,王维创作此类作品与当时的社会风气、社会现实和王维自身活动的圈子有密切联系。就社会风气来说,盛唐国力强盛,整个时代的人都意气风发,而边塞诗的显著成绩更是突出时代特征最有力的证据。初唐时期的杨炯,盛唐的诗家天子王昌龄,边塞高手岑参、高适,无不是这种风气的杰出代表,在这种崇尚侠风的时代背景中,王维在有意无意中也会受时代风气的感染,就像法国丹纳说:“艺术家本身,连同他所产生的全部作品,也不是孤立的……愿望风俗习惯与时代精神对于群众和对于艺术家是相同的”[7];就社会现实来讲,当时唐朝多次出师远征,唐长安二年(702)茂州之战,武周军大败入侵的吐蕃,唐睿宗延和元年(712),冷陉之战唐军溃败,王维在上层官僚界游走,定然对此类事件格外关注才能获得与上层社会人士交谈的资本;就所处社会群体来说,王维是社交界的红人,《旧唐书·王维传》载:“维以诗名盛于开元、天宝间,昆仲宦游两都,凡诸王驸马豪右权势之门,无不拂席迎之。”[8]为了投权贵所好,王维必须写出符合权贵审美趣味的作品,而边塞作为当时流行的话题很受贵族重视。由此看来,此期边塞诗只是通过想象和模仿创作的投人所好的观赏品,并不具有实在的思想价值。

(三)桃源建构原因新变

王维在权力场的经历已经让他认识到强权对人的摧残,他以冷眼来看权力场,想尽力摆脱强权带给他的枷锁,走向没有负累和拘束的桃花源。这与陶渊明建立桃花源的动机不同。

首先,陶渊明的桃花源产生于“嬴氏乱天纪”③(《桃花源诗并序》)的社会背景,实质上短短的“秦时乱”三个字足以点明陶渊明处于一个社会动乱、疾病流行、战争频发、高压政策、人命如草芥的时代,只有战战兢兢、如履薄冰才有可能保全性命,因此魏晋时期的名士做出大量怪诞不羁的行为。阮籍终日饮酒,何晏服用五石散,嵇康打铁弹琴,刘伶赤身裸体,但他们的出发点是一致的:在乱世中寻找保全性命的方式。陶渊明以温和的方式规避阴暗,建立心中的桃花源逃离现实,即社会环境是陶渊明逃离现实的主导因素。但王维所处的环境是大唐盛世,统治者励精图治,他的桃源是建立在自觉地远离权力中心的基础上,即主体自我是走向桃源的主要原因。

其次,陶渊明有强烈的用世之心,他向往治国平天下的人生,如孙静先生所言:“他的曾祖父、祖父更多给了他事功与仁民爱物的哺育。”[9]陶渊明深受儒家思想的影响,无论是安贫乐道的品质还是重视伦理情感的思想,都是儒家思想的外化,同时,儒家积极进取的精神也深刻地影响着他。在陶渊明笔下时时流露出因不能建功立业而焦虑的痕迹,而对生命短暂的感慨很大程度上也是建立在功名未就的基础上,如“前涂当几许,未知止泊处。古人惜寸阴,念此使人惧”(《杂诗·其五》),但在当时的社会环境下,陶渊明不得不放弃建功立业的机会以逃过多种危险的毒害,而回到安全的空间又难免会产生痛苦和懊悔,桃花源正是其出世与归隐矛盾下所诞生的产物。但在王维身上,几乎看不到他有仕与隐间难以抉择的矛盾。王维身处大一统的大唐盛世,所谓大一统的“盛世”,更容易唤起“个体”对“群体”的向往,以致纷纷跟从和汇入。这种汇入不仅表现在身体方面、行为方面,更表现在思想方面[10]。王维并未对功名产生热烈的向往之情,他入世的目的基本出自于家庭责任感,在《偶然作》中王维自叙“小妹日长成,兄弟未能娶。家贫禄既薄,储蓄非有素”,被生活所迫而入世并非出于对政治自觉地关心,诗人真正的想法是“几回欲奋飞,踟蹰复相顾”,只因生计被迫留守官场;同时,也可以从王维与官吏的交往得到这一证实。王维所交官僚大多为地位较低者,在其现存作品中,只有为数不多的几首诗歌是写给张九龄和李林甫的,没有一首涉及杨国忠,而涉及到张九龄的其中又有两首是干谒诗,旨在为自己的生计打算,赞美李林甫的诗作则完全是处于强权下保全生命的策略,并无真情实感,更没有想依靠李林甫在官场扶摇直上的念头。可见,王维心中对政治持冷漠的态度。

二、桃源表现形态:奇妙虚幻的超俗仙境

纵观王维早期的诗作可以发现,王维对非现实色彩的世界情有独钟,描写超现实世界的作品占此期作品总数的10%左右,有《过秦皇墓》《桃源行》《鱼山神女祠歌二首》。对超现实世界的关注使王维的桃花源也带上了浓郁的仙气,使整个桃源境界变得空灵雅致,同时体现了王维超越现实的愿望和对生命的反思,在非现实的背景上展现理性的沉思。

(一)桃源形态:空灵韵致

《桃源行》看似以陶渊明的《桃花源记》为模板,将原本的故事改为诗歌样貌,且依然遵循仙化的故事发展模式,例如“遥看一处攒云树,近入千家散花竹”通过视线由远及近的移动展现周边环境,尤其是“及至成仙遂不还”“不辨仙源何处寻”更似与《桃花源记》如出一辙,但欧丽娟教授认为表面上看陶渊明和王维的桃花源面目雷同,形式一致,实则有本质性的区别,她说“由整体诗境以观之,所谓的‘仙’字,其实质内涵便是一种遗世独立、与尘俗不杂不染而展现空灵韵致的质性”[11]。

显然,这种以宁静之心和自然美景所构建的环境与陶渊明笔下充满田园气息的原始社会有天壤之别,在虚构的世界中王维表达了摆脱现实纷扰的美好愿望。《过秦皇墓》以“星辰七曜隔,河汉九泉开”将秦始皇墓表现得恢弘壮阔,让人赞叹不已,但“更闻松韵切,疑是大夫哀”将读者拉回现实,纵使这里堆满金山银山,但都是缺乏生命、死气沉沉的,虽然有海却没有渔舟唱晚,虽然有鸟却没有阵阵啼叫,而即使是千古一帝秦始皇也终究无法战胜死亡,在此之际怎能不感慨历史的变迁,进而思考生命的意义。正是体悟到万事皆空,万千大厦终究会落为一片白茫茫大地真干净,人作为其中微不足道的一员,如何把握当下的生命成为王维要思索的问题。因此他要追逐一个没有权力的压迫,也没有“生前不忍别”(《哭祖六自虚》)般生死轮回的世界,在这里时间好像已经停滞,人们可以永久的享受当下脱俗又温馨的生活。入谷仙介也注意到王维对非现实世界有强烈的兴趣,但他却以“少年王维大概觉得眼前的世界平淡无奇,于是创造一种非现实的悬想的美”[6]23解释这种现象,虽然有一定道理,但并未挖掘出其中所蕴含的主体审美心理和写作心态,忽视非现实境界中所寄托的关于生命的理性思考。

(二)桃源表现形态创新

第一,在崇尚虚幻心理作用下,王维描绘出具有仙化色彩的桃源世界与陶渊明淳朴的桃花源不同。陶渊明的桃花源虽然是不可求的理想境地,但桃花源的建立的却是有一定的现实依据,白川静指出:“即便文本描写的是遥远时代的乌托邦,但也并非完全虚构。若没有现实的契机,渊明是无法做出这样设定的。”[12]《桃花源记》是以刘子骥的故事为蓝本,《晋书·隐逸传》载:“刘驎之,字子骥,南阳人。……好游山泽,志存遁隐。尝采药至衡山,深入忘反。……或说囷中皆仙灵方药诸杂物。骥之欲更寻索,终不复知处也,”[13]在桃花源现实原型的基础上,陶渊明将它改造为一幅原始社会的生活图画,颇似老子笔下小国寡民的社会,“相命肆农耕,日入从所憩……春蚕收长丝,秋熟靡王税”(《桃花源诗并序》),仿佛进入自给自足的原始田园,生活气息浓厚,男女老少皆自得其乐。但王维诗中的桃花源却是以树树红桃、点点绿水点染周围环境,更以“峡里谁知有人事,世中遥望空云山”(《桃源行》)深化其神秘色彩,使之脱离人间,宛若仙境。

第二,王维通过超越现实所体现出的追求个人安闲幸福的倾向与陶渊明关怀劳动人民的表现不同。《桃花源记》中虽以老子的小国寡民为模式,不可否认的带有道家色彩,桃花源固然是陶渊明的理想世界,但文中大部分笔墨是在叙述桃源中人的幸福生活,在幻的构架里填充对现实的关怀,足以证明陶渊明对普通劳动人民的真实情感和美好祝福。李长之谈到陶渊明对农民的态度时,认为“他(陶渊明)在自己劳动生活的体会中,最初距离是大的,后来却慢慢缩短”[14],这种看法是十分中肯的,正是在体会到“晨兴理荒秽,带月荷锄归”(《归园田居·其三》)的艰辛劳动后才能明白农民的不易,正是经历了“饥来驱我去,不知竟何之”(《乞食》)的贫困后,才会对贫困者产生同情,才会对没有贫困和饥饿的世界产生向往之情。但王维不同,他的桃源只有云树花竹、清溪红树的美丽风光,他巧妙地搭配色彩,灵活地运用意象,将渔夫的游览见闻写得活泼浪漫又不染尘俗,很难看出其中包含对劳动人民的关心,他关心的只是自己心灵的一片闲静悠然,表现的是致力于追求脱离凡尘、超越现实的仙境。

三、桃源建构目的:自由无碍的精神境界

王维对自由无碍境界的追求并非一蹴而就的,而是固有美好品质与外在环境长期演变综合作用的结果。追求自由的历程大致可分为四个阶段:

(一)奠基:品性难易

王维早年便已表现出高洁的心性,《赋得清如玉壶冰》以“照”“明”“净”突出玉壶冰的皎洁无瑕,光明透彻,但即使如此清白如霜如月的玉壶冰与君子的心相比还是“清心尚不如”,重点落在人心之“清”。“玉壶冰”最初出自于鲍照的《代白头吟》,并非只是作为吟咏的客体,同时也是人格气节的化身,诗人寄情于玉壶冰,从写物转入抒情,旨在表达玉壶冰光明磊落、心地坦荡的美好品性。由此不难得出两点结论:第一,王维推崇玉壶冰的品性节操,以此为榜样自我砥砺;第二,联系作于十五岁的《洛阳女儿行》,同年的《李陵咏》和《桃源行》,王维敏感的心灵早已感受到了社会中弥漫的不良风气,企图以此唤起世人对美好品质的重视。虽然这首诗作于京兆府试,属于应试诗,但它所传达出早年王维对清洁高雅品质的崇尚却不容忽视,这种高尚的品性是王维日后人生道路选择的潜在影响因素,当守护纯洁本性的愿望与外界发生矛盾时,王维为坚守自我美好品质必然转向自由之境。

(二)感悟:命运无常

从王维早期有明确记录时间的10 首诗中,以命运无常所导致的悲剧题材的诗歌就有4 首,占总数的40%。这意味着少年王维早已具备把眼光聚焦于人间悲剧的特质,而在审视悲剧的过程中,王维以哲人的眼光将其上升至生命哲学层次,并以之为人生的指导。

息夫人从一国王后瞬息之间变为“事二夫”的失节女子,她的命运轨迹跌宕起伏,不能自控。《洛阳女儿行》的洛阳女儿过着极致奢侈华丽的生活,结句“谁怜越女颜如玉,贫贱江头自浣纱”引人深思,但此诗深层的内涵应是表达王维对命运的思索,同样具有倾国倾城的容颜,洛阳女与西施的生活却会有天上至人间的差距,这是除了用命运无常之外无法解释的问题。《李陵咏》看似像边塞壮歌,实则通过今昔对比体现李陵内心屈辱又无人理解的矛盾与苦痛,而造成李陵悲剧命运的却是“既失大军援”,实属非战之罪。无论是穷途末路的英雄不被理解,貌美如花的美人不被欣赏,还是被迫失节的息夫人,他们的悲剧皆非自身的过错,终究是命运无常的表现。

对悲剧人物内心压抑体贴入微的理解体现出王维早熟又敏感的心灵,透过他们的命运轨迹,王维体悟到命运无常的强大势力和不可抵挡性,促使他从早年便逐步展开对生命的探索,加深对生命的理解。一旦有外界因素的引导,他的人生便会转向契合长期思索的方向,即向本真生命的回归,而这一具有导向意义的外在火星就是即将到来的贬谪。

(三)催化:宦海浮沉

历来书写不遇的诗作数不胜数,屈原的《大司命》的“悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知”,鲍照的“自古圣贤多贫贱,何况我辈孤且直”都是申诉不被欣赏的幽怨,但王维的怀才不遇却与他们不同:屈原的不平出自于报国无门而产生的愤慨,但王维并没有强烈的报国热情;鲍照的怨怒是由于寒门与贵族的对立所造就的,但王维不仅看到阶级之间的矛盾,还感受到命运的无常和权力的压迫。开元九年(721),王维及进士第,调太乐丞,不久因舞黄狮子的罪名被贬为济州司仓参军,仕途中的第一次挫折加深了他的思想深度,“微官易得罪”(《被出济州》)婉言自己是无辜遭贬,纵观被贬途中的作品,孤独寂寞的情绪异常明显。被贬途中诗作现存六首,见表1。

表1 王维被贬济州途中作品及分析

在贬谪途中,“孤”“愁”“寂寞”几乎充满了王维的整个心灵,固然包括无辜被贬的愤愤不平,但主要还是意识到权力场中命运瞬息万变和浮沉不由己的苦痛,这无疑加深王维对权力旋涡的恐惧,从而更加向往回归桃源。

(四)选择:精神自由

被贬途中尽情吐诉苦水的王维在到达济州后发生了一大转变,即由诉苦转变为超越苦痛,力求追寻心灵的自由自在、无拘无束。这一转变是在长期酝酿的基础上由人生挫折催化而成。

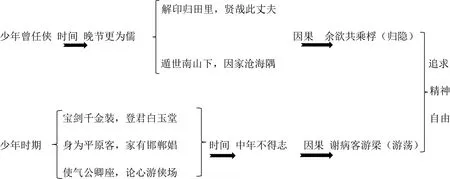

《济上四贤咏三首》分别赞颂了崔录事、成文学、郑公、霍子四位贤人,在表达归隐的思想时,王维将贤人的一生作简单叙述,虽然对各个年龄段的叙述详略不同,但内在的基本结构框架实出一辙,以时间为脉络造成前后期强烈的对比,然后点明实际所要表达的核心思想,即隐逸或放浪江湖,而“解印”或“不得志”又与主体最终抉择构成潜在的因果关系。诗歌内在关系见图1。

图1 《济上四贤咏三首》内在关系结构

无论是隐逸还是放浪江湖,看似是有动静之别,实质上所要表达的主题却不谋而合,都是要通过不同的手段远离政治,摆脱一切外在事物的束缚,去追求内在精神世界的自由。王维遭遇了人生第一次贬谪,在现实世界中无法化解内心苦闷的情况下,他向外追求一个世外桃源来获取内心的平静。在王维人生后期,他隐居辋川,多数研究者认为是在张九龄被罢相的情况下,王维感到孤立无援、知音难求的举措。其实,在王维年轻时早已表现出归隐的前兆。

(五)桃源建构目的翻新

王维桃花源的建立是以解放精神压力为目的,通过寻求一个与世无争、清净安闲的环境来保全自己的美德不受损伤,治疗在权力场中伤痕累累的心灵,致力于追求精神的自由。虽然陶渊明的桃花源也表现出人们怡然自乐的自由精神状态,但它的建构是为了达到以下两个目的。

第一,化解积极入世又不得的心理矛盾。钱志熙说:“陶渊明还具有很深的‘孤介’‘孤寒’意识。”[15]一方面固然与他“闲静少言”的性格有关,但另一方面也源自于社会现实的压迫。在讲究门阀的时代,家道中落的陶渊明根本无法与高门士族相比,“万一不合意,永为世笑之”(《拟古·其六》)正是体现了陶渊明因为地位不同而产生的自卑感,这促使他主动采取隔阂疏远的态度,始终与高门名士保持相当的距离。但王维并没有“孤寒”意识,也并非因为地位差异与世俗保持距离,他的一切举动只是为了追求自我精神的愉悦。

第二,陶渊明的桃花源看似温和柔美,没有一丝矛盾和斗争的迹象,但实质上蕴含着尖锐的批判。《桃花源诗并序》最关键的一句是“秋收靡王税”,这是整个桃花源呈现生机勃勃,和谐怡然的根本基础,没有沉重的赋役杂税才能保障人们丰衣足食的生活,但从桃花源的起源来看,先世为避乱才被迫走入与世隔绝的桃源,而外界社会环境正是与桃源内部相对立的,政权更替,战乱四起,赋税沉重,民不聊生,已经隐含着对社会现实的批判。王维的桃花源抛弃了所有的人间争斗,没有是是非非,也没有勾心斗角和尔虞我诈,它只是一片平静淡然又安闲的脱俗之境。

四、结语

桃源意识在中国文化由来已久,无论是《山海经》中的昆仑山,《诗经·硕鼠》中的“乐土”,还是老子向往的“小国寡民”社会,儒家倡导的大同社会,都体现出人们对理想世界的不懈追求。陶渊明的《桃花源记》在继承传统的基础上构建了理想的桃源世界,随着时间的推移,陶渊明的桃源主题逐步进入诗人的视野。王维的早期作品已明显表现出对陶渊明桃源主题继承和发展的痕迹,在继承陶渊明桃花源的外在框架上,王维桃花源早已突破原本故事的内涵和旨趣。因为桃源意识的萌发和生长需要一定的社会背景,而个人独特的心理状态、人生经历、文化教养、思想基础又会进一步影响桃源的样貌。

王维因为权力压迫且无心于政治,在朝气蓬勃的盛唐时代自觉远离权力中心,努力保全自我;在尚奇本性的作用下,将桃源化为不沾烟火的仙境,始终关怀自我个体世界;在保全自我生命和品性、洞察人间丑恶的基础上,因人生风浪的冲击将之前不自觉对精神自由的追求外化。这些表现与陶渊明的桃花源有巨大的差异,王维创作所展现的感受、思考和风貌都表现出他独特的审美心理和个性品质。通过探究王维对陶渊明桃花源的新变,一方面再次证实了对王维思想历程做前后二分法的不合理性,另一方面可以深化对王维诗歌作品中“桃源主题”的理解,对王维的归隐有新的认识,即除了禅宗和不遇的影响外,从早期作品中表现出的自身特质和心理趋向才是他走向桃源的主要影响因素,而桃源在王维心中也并非精神的避难所,而是保全自性的天地。

注释:

①本文所引王维年谱参考陈铁民的《王维论稿》,人民文学出版社2006 年版。

②本文所引王维诗句均出自陈铁民校注的《王维集校注》,中华书局1997 年版。

③本文所引陶渊明诗句均出自袁行霈笺注的《陶渊明集笺注》,中华书局,2003 年版。