家庭权力代际分配及其位移轨迹变动影响因素研究

2022-07-02梁海艳

梁海艳

(曲靖师范学院 法律与公共管理学院,云南 曲靖 655011)

一、研究背景

家庭是人类生活的重要场域,婚姻关系的缔结不仅使一个家庭的关系网络在横向上出现了扩展(主要体现为姻亲关系的横向延展,将两个没有关系的家庭联结起来),同时也促成原有家庭关系的纵向延伸(主要体现为血缘关系的延续,人类繁衍与代际更替)。纵向血缘关系与横向的姻缘关系纵横交错,形成了复杂的家庭关系网络。处于家庭关系网络中不同节点的成员,具有不同的家庭地位与权力。父系血统承嗣、家庭权力义务以男性为中心以及父权等级结构是中国传统家庭关系的核心[1]。代际交换是两代人之间的日常互动,对家庭权力关系的形成具有重大影响[2]。“父慈子孝”是维系我国传统家庭的主要伦理道德,我国儒家伦理观念也认为“男女有别”“长幼有序”,所以传统家庭中,男子和长者通常具有较大的权力和较高的地位。然而,这种家庭权力的分配模式随着时代变化发生了改变,经济社会发展以及现代化进程在一定程度上也降低了子女照顾年老父母的意愿[3]。在父辈权威减弱的现代家庭,老年父母对照料的获取程度受其社会经济地位决定的议价能力影响[4]。部分老年父母虽然能够从成年子女那里获得基本的生活保障,但是很难获得尊重与关怀;或者父母虽然获得子女赡养,但也必须为子女做出相应的“贡献”作为回报,比如帮助子女照看孩子、做家务等[5]。代际支持也主要是上一代人向下一代提供支持[6-7]。上述家庭关系的变化,被一些学者认为是传统孝道的扭曲与沦丧[8]。究其原因,一方面是因为社会现代化程度提高,扩展的亲属关系纽带随之弱化,传统家庭形式更加松散,代际间的凝聚力削弱[9];另一方面是因为年轻一代的家庭地位崛起,夫妻关系取代了代际关系成为家庭关系的轴心[10],尤其是在婚龄人口性别失衡的地方,男多女少以及离婚自由的社会环境导致家庭中婆婆的地位大跌,儿媳妇的地位越来越高[11-12]。还有研究认为随着子代家庭中妻子的权力变大,子代家庭对男方家长的经济支持变少[13]。另外,夫妻感情除了直接影响家庭代际支持外,还会对家庭权力的分配产生调节作用[14]。

我国农村家庭关系呈现出代际关系失衡、青年妇女“夺权”与传统家庭养老功能弱化三方面变化特征,社会转型期传统的长老制与父权制逐渐衰落[15]。年轻妇女掌握越来越多的家庭资源,女性的家庭权力变大[16]。父辈权威下降可能源于家庭主要收入来源发生了变化,当前年轻人的主要收入是工资(靠外出务工获得),而非农业收入[17]。但是在传统农业社会,农业收入是农村家庭主要的经济来源。由于父代掌握了成熟的农业生产经验,并能在农业生产活动中将经验传授给子代,因此父代在家庭中具有较高的权威[18]。随着“打工潮”的兴起,农村青年更愿意外出务工,父辈的家庭地位因此下降,可以说城镇化进程中农村剩余劳动力的转移改变了农村家庭结构,拉大了代际间的距离[19]。当然,老年人地位下降也可能与青年一代的自主性、现代性越来越强有关[20],现在年轻人对新知识与新科技的掌握运用比父辈更快更熟练,父辈成了“受教育”的对象,父代的权威与权力自然会下移到子代[21]。

通过文献梳理发现,随着社会经济的发展变迁,家庭权力出现了两大变化特征:一是垂直方向上的家庭权力代际下移,家庭权力逐渐由父代下移到子代;二是水平方向上的家庭权力性别均衡化,随着社会经济地位提升,女性在家庭中的权力越来越大。尽管现有研究发现,随着家庭中的青年劳动力外出务工,父母在农业生产方面的优势逐渐弱化导致其家庭地位也随之下降。但是由于当前我国人口流动的不彻底性,在青年流动人口大量外出的过程中也产生了一个以老人和儿童为主的留守人口群体,留守老人虽说不是家庭经济方面的顶梁柱,但同样是重要的劳动力。如果没有老年人作为坚强的后盾支撑家庭运转,青年流动人口也很难在外安心工作。既然年老的父母也为家庭做出了贡献,那么他(她)们在家庭中的地位是否会持续走低?不同代际的家庭权力是否会发生变化?如果发生变化,家庭权力的代际位移轨迹如何?具体又有哪些因素可能会影响家庭权力的分配?另外,从代内来看,丈夫和妻子的家庭权力又是如何分配的?各自又发生了什么变化?然而,现有的研究并没有给予上述问题全面详实的解答。鉴于此,本文首先对家庭权力的代际分配及其位移轨迹变动进行分析,然后进一步探索影响家庭权力代际分配的主要因素,这对于认识我国家庭权力结构的发展变化过程和调适家庭代际关系都具有十分重要的理论指导意义。

二、数据来源、研究方法与研究假设

(一)数据来源

本研究使用的数据来自2016年3月中国人民大学人口与发展研究中心组织开展的“中国家庭生育决策机制调查”。该调查综合考虑育龄妇女的总和生育率、出生人口性别比、总人口规模、地理位置、区域经济发展水平等因素,选择了浙江、四川、山东、广东、辽宁、湖北6省12个州市,每一个州市按照多阶段概率抽样的方法选择500户调查对象。调查的地域涵盖了我国东、中、西部和东北四类地区,具有一定的地域代表性。调查对象为在本居/村委会居住半年以上的城乡已婚夫妇,城市样本占86%,农村样本占14%。接受调查的不仅有截至调查时点年龄在20~49岁之间(出生于1966年3月1日—1996年3月1日间)的在婚妇女,也调查了她们的配偶及其父母,样本量为6 000人。 调查问卷分为主问卷(调查对象为在婚妇女)和配偶问卷。调查内容主要涉及家庭基本情况、夫妻基本信息、生育意愿、生育计划、生育行为、政策与文化、经济与社会保障七个部分。本研究主要针对第一部分的家庭实权问题展开分析,涉及的主要自变量是代际支持,最后经过筛选纳入模型的样本量为3 588人,样本量较大,区域代表性好,研究结论具有一定的普适性。

(二)研究方法与变量选择

本研究主要使用“中国家庭生育决策机制调查”数据中的第一部分(家庭情况)进行分析,主要使用的方法为单变量描述统计、列联表分析和模型推断统计分析方法,具体分析模型是二元Logistic回归模型。通过调查数据统计分析中国家庭代际权力的分配状况及其变动趋势,并且在量化分析的基础上,收集相关个案访谈资料作为辅助材料加以佐证,定性与定量研究相结合。

1.因变量

因变量为家庭权力占有情况,主要通过计算家庭成员中谁更有实权获取。根据家庭成员家庭权力的代际占有情况,分为亲代占有(在此次调查中主要指夫妻双方的父母)和子代占有(在此次调查中主要指丈夫和妻子)。由于问卷调查中的“家庭实权”为四分类变量:1=“丈夫”、2=“妻子”、3=“丈夫父母”、4=“妻子父母”,而本研究主要考虑家庭权力的代际占有情况,因此将变量重新定义和分类,将前两类合并为“子代占有”并赋值为“0”,将后两类合并为“亲代占有”并赋值为“1”。

2.自变量

本研究的自变量为家庭代际支持状况。主要考虑父母对子女的单向支持,具体包括家务劳动、经济贡献、对孙辈的照料和养育支持。家庭代际支持的定义和赋值如表1所示。

3.控制变量

本研究的控制变量为夫妻双方的经济收入、家庭人口数量、受教育程度、城乡属性、省份。变量赋值如下:夫妻双方的经济收入(连续变量)、家庭人口数(连续变量)、受教育程度(1=未上过学;2=小学; 3=初中;4=高中/中专;5=大学/专科;6=本科;7=研究生)、城乡属性(1=城市;2=乡村)、省份(1=广东;2=浙江;3=辽宁;4=四川;5=湖北;6=山东)。控制变量的变化能导致家庭代际支持发生变化,进而影响家庭的代际权力分配。

(三)基本概念

1.家庭权力

《中国卫生管理辞典》中将“家庭权力”解释为:反映一个家庭中谁是家庭的决策者以及做出决定时家庭成员之间的相互作用方式。家庭权力结构可分为传统权威型、工具权威型、分享权威型、感情权威型。因此,家庭权力可以从两个层面来理解:一是家庭事务的决策者;二是决策过程中家庭成员之间的相互关系。本研究主要从家庭事务的决策者这一维度来进行考量。

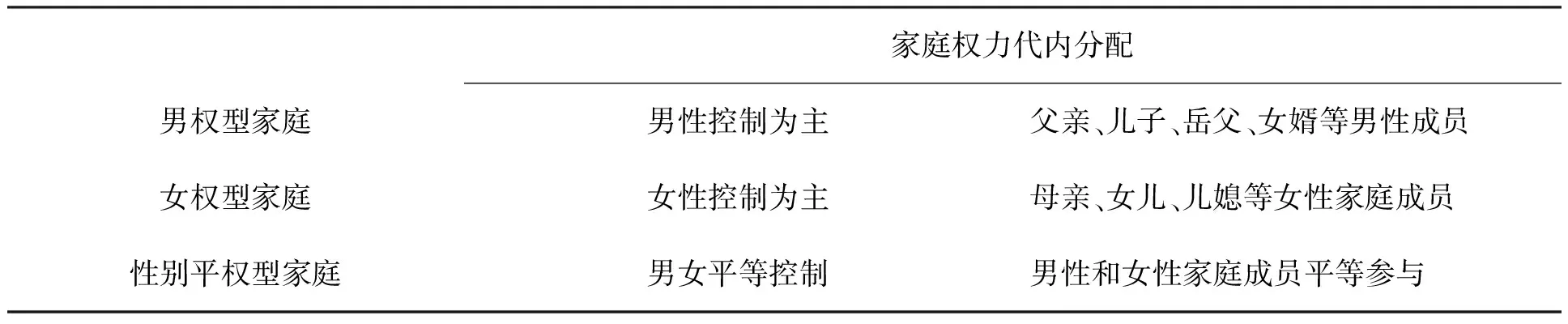

2.家庭权力分配

家庭权力分配是指家庭权力决策主体的分布及权力占有情况,可以分为代际分配和代内分配。代际分配是指父母一代和子女一代在家庭决策过程中的权力占有情况,具体指父母一代还是子女一代更具有话语权,或者是亲子两代平权;代内分配是指同代内的男性和女性的家庭权力占有情况,具体指男性(父亲/岳父/儿子)还是女性(母亲/岳母/儿媳)更具有话语权,或者是男性与女性平权力。因此,根据家庭权力的代际分配情况,可以将家庭权力结构分为亲权型家庭、子权型家庭、代际平权型家庭三种类型;根据家庭权力的代内性别分配情况,可以将家庭权力结构分为男权型家庭、女权型家庭、性别平权型家庭三种类型。家庭权力结构类型划分及基本特征如表2所示。

表2 家庭权力结构类型及其基本特征

续表2

3.家庭权力位移轨迹

在物理学中,物体在某一段时间内由初位置移到末位置的有向线段叫作位移,既涵盖物体移动距离的长短,也包括移动方向。本文借用物理学中的“位移”概念分析家庭权力位移轨迹,家庭权力的位移是指在一段时期内家庭权力掌控者的变化轨迹。在不同的社会制度与社会结构制约下,家庭权力的主要控制者也有所不同。前文提及的相关研究发现,现代家庭权力的位移轨迹是从父代向子代移动,家庭权力下移趋势越来越明显。家庭权力代际下移的一个重要原因是父代对家庭资源的掌控力减弱,子代对家庭的经济贡献越来越大。但是与以往的研究结论不同,本文认为仅仅依靠经济变量来解释家庭权力的变化不够全面,可能还有一些比较重要的非经济因素,比如隔代照料无论在城市还是农村都非常普遍,老年父母为子代家庭提供了生活与情感支持后,其家庭权力地位可能发生变化,因此本文提出以下两个研究假设。

假设1:随着父母给子女做出的“贡献”越来越大,其家庭地位也可能会有所改善,父母一代的家庭实权可能有所提升,而子女一代掌握的家庭实权可能有所下降。

假设2:家庭权力除了与家庭成员的经济能力以及经济水平有关外,还可能与家庭成员的责任担当有关。父母一代的家庭权力与其家庭责任承担情况(帮子女照顾孩子、做家务等)可能存在一定的相关性:帮助子女分担家务、照顾孩子的父母,其家庭实权较大;不承担或者承担较少家庭责任的父母,其家庭权力也可能相对较小。为了验证上述两个假设,本文将利用“中国家庭生育决策机制调查”中的相关数据进行统计检验。

三、结果与分析

(一)家庭权力分配状况

1.家庭实权分配情况

为了分析家庭权力结构及其变动情况,本文选取了问卷调查中的“谁在家庭中更有实权?”这一问题的回答进行分析。问卷调查数据统计结果显示,家庭权力的代际差异非常明显,家庭权力主要掌控在丈夫和妻子一代,占比为94.47%,而父母一代的家庭权力地位非常低,只有5.53%的家庭权力被丈夫父母或妻子的父母所掌控,详见表3。

表3 家庭权力分配结构 %

由此可见,家庭权力主要被年轻夫妻一代掌握,老年父母在家庭中的权力较小、地位较低,这与以往的相关研究结论一致,如个案访谈1和个案访谈2的情况所示:

【个案访谈资料1】:GXL,男,初中毕业。1990年出生于YN省QJ市LP县SSG 村,2013年与邻村的LYM在广东打工认识后恋爱,并于2014年春节回家结婚。由于小俩口结婚前认识时间不长,婚后感情不是特别好,经常闹矛盾。有一次闹得比较厉害,GXL的父亲(GZH)出面调解,结果适得其反,不仅没有缓和儿子儿媳的矛盾,反而将矛盾激化。LYM跑回娘家搬了“救兵”来闹,最后LYM直接提出离婚。在双方父母的劝和下,最后虽然没有离婚,但是自此以后,GZH再也不敢掺合小两口之间的事情。

由此可见,部分父亲在家庭中的地位已经明显降低,甚至在家庭领域里根本没有话语权。

【个案访谈资料2】:QXD,男,汉族,初中肄业。1993年出生于YN省QJ市SZ县SDQ村,2014年到云南省红河州做上门女婿。家里还有一个姐姐为了照顾父母嫁在本村。2019年因姐姐和姐夫想盖新房却没有土地,QXD的父亲QBA没有与儿子儿媳商量便将一块140平米左右的地送给了女儿女婿盖新房。QXD发现后大发雷霆,要求姐夫补偿10万元的费用,否则要把新盖的房子挖掉。父亲从中调和并没有解决问题,父子俩吵了一会,QXD就非常生气地拿起菜刀要砍父亲,有人报警后,最终在乡镇派出所和村委会的调解下,QXD的姐姐姐夫同意用另外一块土地作为交换,事情才得以平息。自此之后,两亲家以及QBA父子俩都成了冤家,发誓老死不相往来。

该案例反映了家庭中的父亲在财产方面的控制权非常低,财产如何分配不由父亲一个人说了算,必须经过儿子或其他家庭成员的同意,即便上述案例中的儿子已经做了上门女婿,不在原生家庭中生活,但仍然具有较大的家庭权力。

进一步根据被调查对象的初婚年代进行分析,发现不同初婚队列的家庭权力分配存在显著的差异。虽然20世纪90年代以来,中国家庭以子权型家庭为主,但是随着结婚队列的推后,丈夫和妻子为主的子代在家庭中掌握更多实权的比例在降低,丈夫父母和妻子父母为主的亲代在家庭中掌握更多实权的比例在增加。具体来看,1990年及以前结婚的队列,子权型家庭占比97.62%,亲权型家庭占比2.38%;1991—2000年结婚的队列,子权型家庭占比98.19%,亲权型家庭占比1.81%;2001—2010年结婚的队列,子权型家庭占比95.41%,亲权型家庭占比4.59%;2011年及以后结婚的队列,子权型家庭占比90.99%,亲权型家庭占比9.01%。这可能和以往的相关研究结论有所不同,大家的共识是随着时代的发展,子代的家庭权力越来越大,亲代的权力越来越小,但是本文的分析结果却显示自20世纪90年代以来,亲权型家庭的比例虽然不高,却呈增加的趋势。

2.家庭财产掌控权情况

财产掌控权是反映家庭权力的核心内容。在此次调查中,还调查了财产的掌管情况。根据财产的主要掌控者,将财产的掌控权分为:本人(妻子)掌控、 配偶(丈夫)掌控、夫妻共同掌控、妻子父母掌控、丈夫父母掌控以及其他群体掌控。统计结果显示,家庭财产也主要被子代掌握,亲代对家庭财产的控制权非常低,具体如表4所示。

表4 家庭财产掌控情况 %

与家庭实权的变化相似,随着初婚年代的推后,老年父母一代掌握家庭财产的比例逐渐增加,子代的家庭实权出现了上移的趋势,子权型家庭的占比略有减少。因此,本文提出的第一个研究假设被证实。家庭权力之所以出现上述变化轨迹,在很大程度上可能与父母对家庭做出较大贡献有关。近年来,城市和农村都普遍出现了隔代抚养现象,父母帮助子女照顾孙子女、做家务等,可能在一定程度上提高了老年父母的家庭地位,在家庭决策中增加了话语权。因此,有必要对家庭权力与代际支持的相关性进行分析。

(二)家庭权力与代际支持之间的关系

在中国传统家庭中,父母与子女之间存在着“反馈式”的代际互动关系,即养儿主要是为了防老,父母把孩子养育成人,老了依靠子女赡养。即便在现代社会,父母在子女结婚后依然会在经济和生活等方面给予子女支持,那么父母的家庭权力是否会因此提高?为此,本文将家庭权力与家庭代际支持进行了列联表分析,具体从家务劳动和孩子照料两个方面展开分析。家庭权力与家务劳动承担者之间的关系如表5所示。

表5 家庭权力与家务劳动承担者之间的关系 %

统计结果显示,家庭权力与家务劳动的承担有显著的关联性。如果丈夫承担的家务最多,那么丈夫在家庭中更有实权的比例也最高(占比50.89%);如果妻子承担的家务最多,家庭中最有实权的是丈夫的比例仍然较高(占比57.65%),因此妻子多做家务不一定能够提高家庭地位;如果是丈夫父母承担的家务最多,不仅丈夫父母自身更有家庭实权的比例较高,且丈夫拥有实权的比例最高,因此丈夫父母多承担家务具有血缘指向性的“代际叠加效应”,可以同时提高丈夫及其父母的家庭实权;如果是妻子父母承担的家务最多,不仅妻子父母自身更有家庭实权的比例较高,而且妻子拥有家庭实权的比例也高,同样具有血缘指向性的“代际叠加效应”。

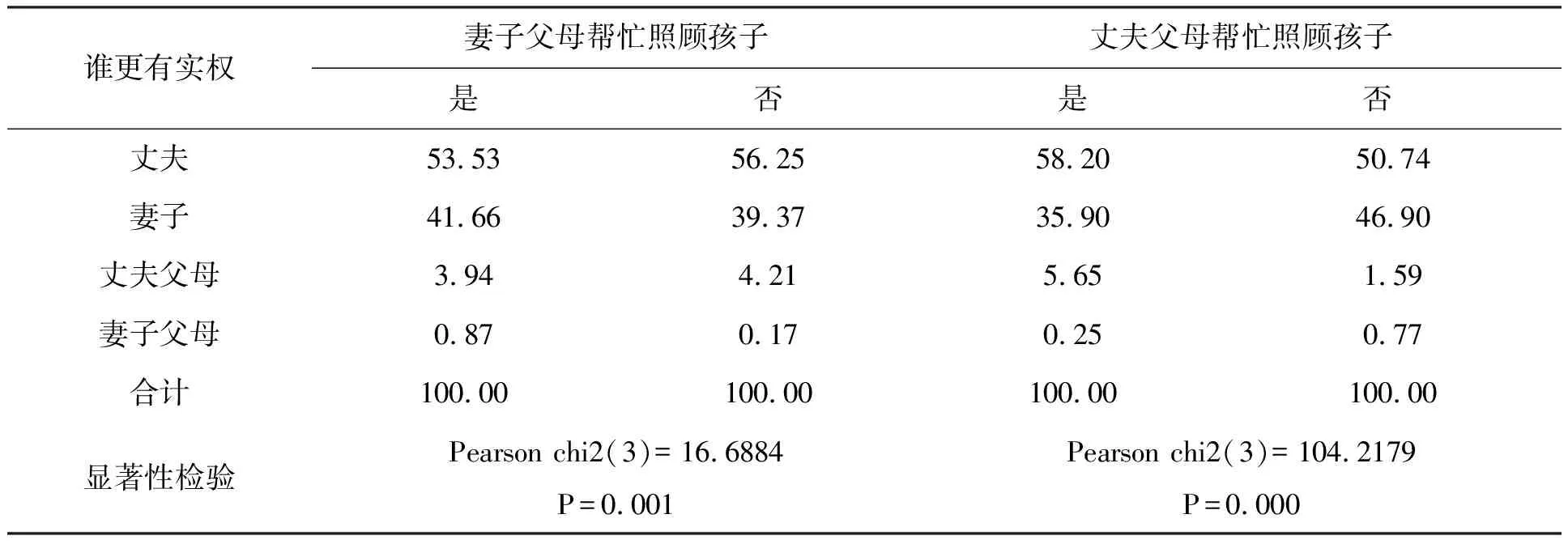

综上可知,代际支持与家庭权力代际分配之间存在显著的相关性,夫妻双方父母在家务方面提供代际支持都具有“代际叠加效应”。老人向子女提供的代际支持不仅包括帮助子女做家务,还包括帮忙子女照顾孩子,这也对家庭权力造成了影响,具体如表6所示。

表6 夫妻双方父母是否帮子女照顾孩子与家庭权力之间的关系 %

表6的统计结果显示,夫妻双方父母是否帮助子女照料孩子影响家庭成员的家庭权力。妻子父母帮助照顾孩子,妻子及其父母在家庭中更有实权的比例高于没有帮助照料的情况;丈夫父母帮助照顾孩子,丈夫及其父母在家庭中更有实权的比例也高于没有帮助照料的情况。由此可见,夫妻双方父母帮助照顾孩子,不仅可以提高自身的家庭权力地位,也有助于提升其子女的家庭权力地位。

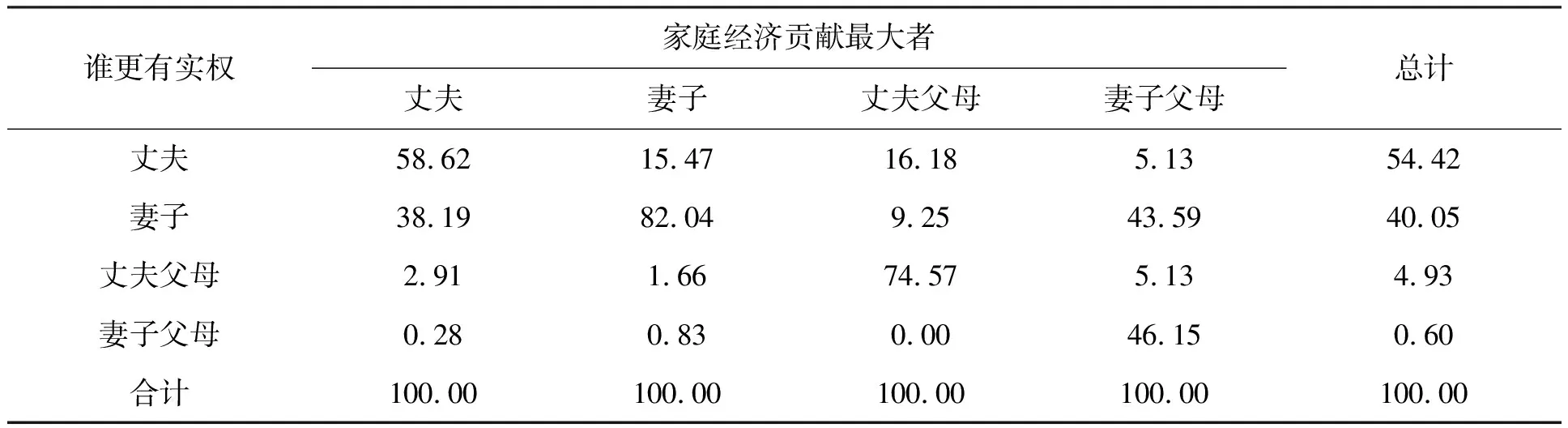

(三)家庭权力与家庭成员经济贡献之间的关系

相关研究发现,家庭权力与家庭成员的经济贡献存在一定的关联性。因此,本研究拟将家庭成员的经济收入作为控制变量纳入模型进行回归分析。家庭权力与家庭成员经济贡献之间的相关性如表7所示。

表7 家庭权力与家庭成员经济贡献之间的关系 %

可见,家庭权力与家庭成员的经济贡献之间呈正相关关系,家庭成员中谁对家庭的经济贡献最大,相应的家庭实权也更大,这与以往的研究结果较为一致。通常情况下,经济贡献最大的家庭成员的财产控制权也可能是最大的,个案访谈3的访谈资料也可以作为一个有力的证据。

【个案访谈资料3】:DYH,男,1962年出生于YN省QJ市,主要从事粮油批发行业,经济收入较高。2021年2月他花了75万元在QJ市郊区买了一套150平米的房子,在买房过程中DYH一直没有和儿子儿媳商量过,房子过户了儿子才知道父亲买了一套房子。儿子儿媳非常生气,认为父亲花了这么多钱买了一套“没有用”的房子,买房之前儿子儿媳一直嚷着说要在市区买一套学区房,因此DYH与儿子儿媳产生矛盾。在访谈时DYH说:“他们没有权利指责我的钱花得对不对,我买这套房子全部都是用我的钱,他(她)们(儿子儿媳)没有给我一分钱,我的钱我想怎么用就怎么用,他们没有资格来指责我,何况这个房子等我老了过世以后也是给他(她)们的。他(她)们觉得学区房好,可以自己挣钱去买,我不会干涉他(她)们在哪买房子,如果他(她)们靠自己的能力买房子我很高兴,绝对不会去干涉。

可见,经济因素是家庭权力分配的重要依据,不管是年老的父母一代还是子女一代,如果完全丧失了经济能力,在家庭领域中想要掌控财产大权较为困难。

(四)家庭权力与家庭成员受教育程度之间的关系

教育是人力资本的重要内涵,也是人们改变社会经济地位的重要通道。家庭成员的受教育程度与其家庭权力之间也可能存在一定的关联性,具体如表8所示。

表8 家庭权力与家庭成员受教育程度之间的关系 %

以被调查者本人(妻子)为例,随着个人受教育程度的提高,其在家庭中更有实权的比例不断提升。这与已往的研究结论一致。相关研究发现,随着女性受教育程度、职业阶层以及收入水平的提高,妇女获得的家庭权力以及家庭资源越来越多[22]。个案访谈4的资料也可以证明这一点。

【个案访谈资料4】:QYY,女,汉族,YN省人,1988年出生,数学博士, 2015年与硕士研究生同学(ZY)结婚,ZY是SD人。俩人结婚后至今一直在YN省工作,只有过年的时候偶尔回SD。2017年7月QYY生育了一个男孩,于是QYY和ZY夫妇俩商量把SD的公公(ZY父亲)请来帮忙,但公公在YN生活不习惯,也不能忍受儿媳妇对自己生活的安排指点,但因为儿媳妇学历高,也不敢过分压制儿媳,因此一直忍着。

由此可见,受教育程度的提高,对女性家庭权力的提升具有显著的促进作用,案例中女性的博士学历就极具“光环”。高学历的家庭成员在家庭中也更受尊重,家庭地位也更高。此外,更高的受教育程度往往还代表着更高的收入水平,这也进一步巩固了高学历家庭成员的家庭权力。

(五)家庭权力代际分配的影响因素分析

前文分析仅限于两个变量之间的独立性检验,并没有把家庭权力与代际支持、经济贡献、受教育程度等变量综合起来考虑,而且家庭权力的代际分配还可能与其他因素有关,比如地域和城乡差异等。另外,还有一个比较重要的因素是家庭人口数量,这也可能影响了家庭权力,家庭权力代际分配的影响因素回归模型如表9所示。

表9 家庭权力代际分配的影响因素回归模型

由表9可见,模型的显著性和解释力度均较高。在控制了夫妻双方及其父母的受教育程度、夫妻双方经济收入、城乡差异、省份和家庭人口数后,代际支持对家庭权力代际分配的影响仍然显著。

首先,从家庭成员对家庭的经济贡献来看,妻子的经济贡献对家庭实权的代际分配没有显著影响,但是丈夫父母、妻子父母给子代家庭提供的经济支持对其家庭实权的影响非常大。再从孩子的照料情况看,丈夫父母照顾孩子使其家庭权力和地位有所改善,但是妻子父母照顾孩子对其家庭地位的改善不明显。家庭权力还与家庭成员的责任担当有关。父母一代尤其是丈夫父母的家庭权力与其家庭责任承担情况(照顾孙辈、做家务等)存在显著的相关性,帮助子女照顾孩子的父母,其拥有家庭实权的比例较高,不承担或者承担较少家庭责任的父母,其拥有家庭权力的比例相对较低。

其次,从家务劳动的承担量来看,与丈夫相比,妻子在家承担家务劳动的多少对其家庭地位没有显著影响。这可能与长期以来女性被认为就该是“贤内助”的刻板印象有关,甚至很多女性自己也认为做家务、带孩子等是自己的主要任务。而夫妻双方父母向子女提供代际支持可以显著改善年轻一代的家庭权力地位。因此,家庭权力除了与家庭成员的经济能力有关外,还与家庭成员的责任担当有关。

需要说明的是,受教育程度、城乡和省份差异、家庭人口数对家庭权力的代际分配影响也比较明显,但是在本研究中仅将其作为控制变量,我们更关注的是代际支持的影响。

四、结论与建议

本研究使用2016年“中国家庭生育决策机制调查”相关数据,主要使用列联表分析方法和二元Logistic回归模型,并结合相关个案访谈资料,对中国家庭的代际权力分配及其位移轨迹影响因素进行分析,得出相关结论并提出对策建议。

(一)研究结论

1.家庭权力代际位移轨迹在纵向下移的过程中出现了回升的势头。随着社会经济的发展变迁,家庭权力逐渐由父代向子代移动,子权型家庭占比保持在90%以上,亲权型家庭占比不到10%。但是20世纪90年代以来,在家庭权力下移的过程中,亲权型家庭的占比出现了回升的趋势,年老一代在家庭中更有实权的比例有所增加。

2.家庭权力在水平方向上的变化出现了性别均衡化趋势。随着女性社会经济地位提升,在家庭中的权力地位越来越高,在家庭中更有实权的比例保持在40%左右。未来随着女性经济能力的提升和受教育程度的进一步提高,家庭权力会更加趋于性别均衡化。

3.本研究提出两个假设,即随着父母给子女做出的“贡献”越来越大,其家庭地位会有所改善(假设1);家庭权力除了与家庭成员的经济贡献有关外,还与家庭成员的责任担当有关(假设2)。父母一代的家庭权力与其家庭责任承担(照顾孩子、做家务等)存在一定的相关性,帮助子女照顾孩子的父母,其家庭权力地位较高,不承担或者承担较少家庭责任的父母,其家庭权力也可能相对较小,而且,在此过程还具有较强的血缘指向性的“代际叠加效应”,两个假设均被证实。

4.“情感支持”对家庭权力也具有显著的影响。家庭权力的维持仅仅依靠经济因素是不稳定的。在家庭私人生活领域,代际之间的情感支持网络也非常重要,家庭权力需要“经济”与“情感”两个支点同时提供支撑。

(二)对策建议

为了改善家庭关系,提升家庭发展功能,本文提出如下对策建议:

1.本研究分析发现,虽说丈夫和妻子的家庭权力地位没有显著差异,但多做家务对于提高女性在家庭中的权力地位收效甚微。女性应通过接受更高层次的教育、具备更强的赚钱能力、提高经济收入来巩固、提升其在家庭中的权力地位。

2.应当加强代际成员之间的互动。与国外的“接力式”家庭不同,中国的“反馈式”家庭比较注重子女婚后与原生家庭之间的关系。代际间互帮互助,不仅可以联络姻亲关系,也有助于提升父母一代在子女家庭中的权力地位。年老一代可以向已婚子女提供代际支持,这种支持不一定是经济层面上的,也可以体现在生活照料方面,在力所能及的范围内帮助子女承担一部分家务、帮忙带孩子等,不仅有助于提高年老一代自身及其血缘子女的家庭权力,还可以享受天伦之乐[23]。当然,养育子女本是父母的责任,祖父母、外祖父母只能起到一些辅助性的作用,年轻人也不应该把孩子养育责任、家务劳动全部甩给父母,家庭权力和家庭责任都应当在不同代际之间合理分配,这样才更有利于家庭关系的维系。

(三)研究展望

本文将情感支持网络与生活支持因素纳入家庭权力代际分配的分析框架,弥补了以往相关研究的不足且具有一定的理论创新。但是本文囿于数据限制,也存在一些明显的不足:首先,本研究在将经济因素作为控制变量的时候,只纳入丈夫和妻子的收入,而缺乏夫妻双方父母的收入数据,这可能会对研究结果产生一定的影响。因此,为了减少这一误差,在建立模型回归分析时,只能选取模糊的经济水平变量加以替代,即用“家庭经济贡献”来替代经济因素。其次,本文的代际支持实际上只考虑了父母为子女提供的代际支持,并没有考虑到反向的子代对亲代的代际支持。再次,本研究发现,家庭人口数对家庭权力也具有显著的影响,而且现有研究也缺乏相关讨论分析,但是本文只是将其作为控制变量加以分析,只能在后续的研究中进一步补充。