长期基础性监测:认识黑土地的开端

2022-07-02张馨予

张馨予

也许很多人和我一样,对于东北黑土地的认识,最初来自于初高中的地理课本,模糊地知道那是一片肥沃的土地,经过高强度利用后已有退化趋势。此外,几乎没有更深的了解了。

在采访时,几乎所有长期研究黑土地的科学家都给了我相似的开场白:过去你对黑土地的了解,不一定都是对的。很长一段时间里,学术界对于东北黑土地退化程度的描述陷入混乱。21世纪初,有一些声音是“黑土地50年内将会基本消失”,似乎东北黑土地已经濒临毁灭,还有一些声音称有三分之一的黑土地并没有退化。之所以会产生这种混乱,是因为几十年来,关于东北黑土区整体、连续的监测是缺失的,上一份能够全方面反映黑土地土壤情况的数据还来自于1979年开展的第二次全国土壤普查,距今已有43年。正因此,科学家们多是从自己设计的区域性监测出发,给出一些问题的答案,但大家很难从东北全域历年的情况,对黑土区的退化进行定量的描述。

也因此,黑龙江省黑土地保护利用研究院院长刘杰告诉我,大众对东北黑土地的认识多是感性的,如“形成1厘米黑土需要400年”“黑土地插根筷子也发芽”“北大仓已退化为第二个黄土高原”,这能引起更广泛的关注,但并没有直接的证据作支撑,甚至有夸大的嫌疑,“站在科学角度,这些描述缺乏准确的数据,不见得是合适的”。

从保护黑土地的立场出发,一次能反映东北黑土地各项基础数据的土壤普查迫在眉睫。第三次全国土壤普查在2022年2月启动,主要任务之一就是查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其障碍退化状况,这能为黑土地保护提供更多数据和技术支撑。实际上,土壤普查总是在国家尤其重视粮食安全的时期启动,第一次全国土壤普查在1958年开始,那是中国农业生产遇到困难、粮食面临紧缺的时候;第二次全国土壤普查在1979年开始,那是国民经济处于崩溃边缘,正要加强粮食生产;第三次全国土壤普查,则启动于新冠疫情暴发两年后,俄乌战事下全球多地已面临粮食安全挑战,保障粮食生产被视为重中之重。

至于如何保护黑土地,答案从科学家年复一年的长期基础性工作中来。土壤的变化,一天两天看不出,两年三年也只是一瞬,若提出的理论有偏差,幾十年后才能拉回正轨。采访之后,我更理解,能在枯燥重复的工作中坚持几十年的科学家,实在值得尊敬。

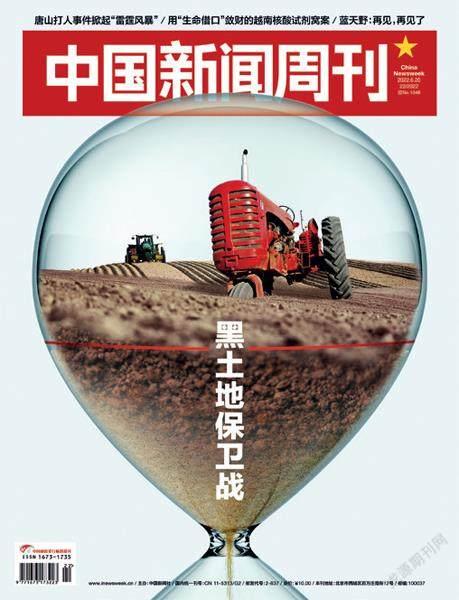

封面反馈

22/2022 总第1048期

@Vicky:除了黑土地,全国各地的耕田和耕地应该好好地保护,破坏容易,恢复难。

《中国新闻周刊》 官方微博

http://weibo.com/chinanewsweek

读者来信

《唐山打人事件掀起“雷霆风暴”》

如果不严惩,那么会助长这种人公共场合骚扰人殴打人,还会让有这种想法的人变成行动,毕竟违法成本太低。(@鱼非鱼)1B285A00-EEE9-4E9E-8E35-4C478C963206