面向集团化办学活力提升的“1+N”项目式运作模式构建与实施

2022-07-01梁景萱胡繁华

■ 梁景萱 胡繁华

集团化办学是解决目前我国基础教育发展不均衡,满足人民群众对优质教育需求的有效模式。目前,我国的集团化办学主要采取优质学校与薄弱学校对接、融合的模式,力图通过强弱携手、深入融合,推动优质校在管理、师资、课程等方面输出,为薄弱学校的持续高质量发展提供动力,扩大优质教育的辐射面,满足社会对优质教育均衡发展的需求。在对北京、上海、杭州等地集团化办学经验进行充分研究的基础上,青岛市实验小学根据学校实际,依托地域资源优势,积极创新集团化办学路径,设计并实施了“1+N”集团化办学模式,实现集团校内部优质共生、互惠互融的创造性发展。

一、问题提出

在不断地数据分析和实情研判中,以下问题逐渐成为推进集团校建设,提升集团校办学活力的焦点问题。

(一)如何解决单向输出与学生双向发展的矛盾

集团校成立之初,在对市实验小学与成员校的学生进行实地访谈中,我们发现两校学生在对集团共建的认知上存有较大局限。例如,在调查问卷中,市实验小学62%的学生对于集团校的建设持较为保守的态度,对于成员校的认知局限在“我们可以为对方提供什么帮助”;同样,对成员校学生的调查中,学生普遍停留在“优质学校可以带给我们什么”。这不得不让我们思考:集团校建设的真正意义在哪里?在集团化建设的开放化视域下,学生的发展不应只停留在核心校的单项输出、成员校的单向发展上,而应该是更大契机、更大舞台、更多学生更全面的发展。

(二)如何化解名校模式输出与特色发展之间的矛盾

以优带弱,推动薄弱学校发展,实现优质资源共享是集团建设的根本出发点。但是,学校的发展不是一朝一夕、一蹴而成的,有着长时间的文化积淀和经济、社会、学生家庭和个体差异等方面的因素。在对北京、上海等地多年集团校建设的实践经验的探究中,我们发现仅仅依靠优势学校全方位的模式输出,极易出现成员校因“水土不服”而“流产”。

(三)如何破解师资融通的坚冰

学校的发展,教师是关键,名师的引领和辐射带动作用对于成员校而言,无异于源头活水,是学校变革的重要助推力。然而,在实际推进的过程中,我们也切实面临着名师不愿走、不想走的阻力,特别是一些承担着各项教育科研课题研究的老师,教师的流动对于课题的顺利完成影响较大。

(四)如何破解集团校建设监管难的难题

教育集团的建设涉及集团校内部发展的方方面面,评价无疑是促使集团校建设稳定发展非常重要的一个因素。如何实现校际合作共建的有效监控和持续推进?在不断的研究探索中,我们从学生发展、教师发展、学校发展测评三方面量化考核、以评促建,推动两校青岛市实验小学、青岛八大峡小学(以下简称两校)持续发展。

二、集团化办学活力提升的“1+N”模式的构建

(一)内涵

集团化办学始于20世纪90年代的职业教育的发展。1999年,杭州求是教育集团的成立开启了公立学校集团化办学的新里程。随后,集团化办学作为实现教育均衡发展的新路径在北京、上海、广东等地日益发展起来。进入新时代以来,教育集团化的发展已经从最初的追求“基本均衡”跨越到了“优质教育的均衡共享”。[1]

本文所指的集团化办学不同于职业教育集团。因其义务教育和独立法人的属性,采取校际的协作与联盟形式进行。根据协作的深入程度,内部成员校的关系又分为紧密型和松散型两种。文中集团化办学采取的是组织结构相对松散,内在项目深入协作的模式,是在平衡两种关系的过程中形成一种全新的有效协作模式。

在中国知网搜索“集团化办学模式”这一关键词,共得到507条检索结果,内容涉及职业教育、中等教育、办学模式、人才培养等30余个领域;在进一步追加关键词检索“义务教育集团化办学模式”这一关键词进行检索后,共得到84条结果。其中以实验学校为对象的案例解析内容居多,但是对于集团化办学有效模式及策略的研究则非常有限。2020年,《江苏教育》第15期特设“再论集团化办学”专题。专题收录了江苏省常州市教学科学研究院教育改革发展研究所所长王俊博士、江苏省吴门教育集团总校长刘玮、广州华侨外国语学校校长许昌良、义乌市绣湖小学教育集团总校长朱向阳的专题文章。文章全面呈现了以江苏地区为代表的小学集团校建设的成果,对于具有普适性的有效模式的研究内容不足。在2022年北京市政协十三届五次会议上,中国民主促进会北京市委委员张礼斌先生做了《集团化办学要从关注“量”转变到“质”》的发言。发言中,张礼斌先生肯定了北京集团化办学15年的实践成果,也提出了目前北京模式存在的四个突出问题:规模扩大过快,埋下优质资源稀释和质量下降的隐患;简单的复制推广和嵌入式的模式植入导致管理体系难以发挥实效;模式较为单一,办学活力不足;评价体系亟待完善。

综上,在对集团化办学的内涵进行深入审视与分析的基础上,我们认为,集团化办学应具有以下特征。

第一,美美与共的向心性。集团化办学,首先要解决的是集团内部各成员校之间的价值认同。成员校之间不是仰视与俯视的关系,也不是主导与附庸的关系,而是彼此尊重,共谋发展的“价值共同体”关系。

第二,美人之美的互通性。集团内部各校的发展不能依赖优势学校单向资源输出,而是以优势的力量帮助薄弱学校寻找变革的支点。以互惠的思维,寻求校际资源通融的最大化,聚合优势力量,统筹资源配置,为师生发展创造集团大舞台,实现各校的最优发展。

第三,各美其美的张力性。实践证明,简单的模式移植是造成薄弱校“水土不服”和集团校建设“流产”的重要原因。集团化办学需摒弃优势校的“核心思维”,各校不能因集团化而丢失文化内涵和话语权。各美其美,每所学校都精彩,每个学生都出彩是集团化建设长足发展的内生动力,也是集团校建设所肩负的历史使命。

基于以上对集团化办学的深入思考,我们摒弃了生硬移植的全景式融合管理模式,在破立之间,探寻两校之间能够深度融合、有效增值的“1+N”模式。该模式立足于一个核心点,增强集团互信,搭建师生发展大舞台;着力于N个微项目组,既创生了自生发展优势,又扩大优质教育辐射面,弥补了国内现有集团化模式单一,办学活力不足的问题。

(二)理论依据

1.基于教育共同体理论的“1+N”组织模式的建构

“共同体”一词,最早源自德国著名哲学家、社会学家费迪南德·滕尼斯的《共同体与社会》一书。他认为,共同体是“通过某种积极的关系而形成的群体,统一地对内对外发挥作用的一种结合关系”。[2]在笔者看来,教育集团的建设同样是建立教育共同体的一种组织形式。作为共同体的一种,教育集团不同于其他的经济、社会共同体,其组成与发展有着复杂、多变关系。每一个教育集团都力求在松散协作与紧密协作之间寻找最优平衡点:松散的协作关系使得集团内部各校之间的组织关系得以完整保存,薄弱学校在集团内部享有更大的自主权,但是也因各自完全独立的组织形式,极易使教育集团的建设流于形式,不能进行“质”的融合与变革,从而背离教育集团建设的初衷;紧密的协作关系,需要打破各校间的组织建构,从集团视域建构一套由各成员校干部、教师组成的完整行政管理机构,但是,这种组织关系往往过于复杂和冗繁,削弱决策执行的效度。为此,我们通过“1+N”模式的运作,着力构建一种相对松散的协作关系。

2.基于资源依赖理论的“1+N”模式的运行

我们在对集团校建设的实践研究中发现,集团校内部薄弱学校对优势学校的资源依赖是导致校际发展的同质化、内卷化的重要因素。为此,“1+N”模式的运作,通过1个核心项目和N个微项目的联合运作,实现校际资源的双向融通,寻找集团校建设的生发点,助力集团建设长远发展。

3.基于利益相关者理论的“1+N”模式的发展指向

作为共同体的教育集团其本质上是一种“利益相关者”的关系。“1+N”模式的运作,以项目联合运作的模式,打破了集团内部优势校一家独大、一个核心的思维,指向的是集团校优质资源的真融合、深辐射和成员校特色发展、优势发展。

(三)组织架构

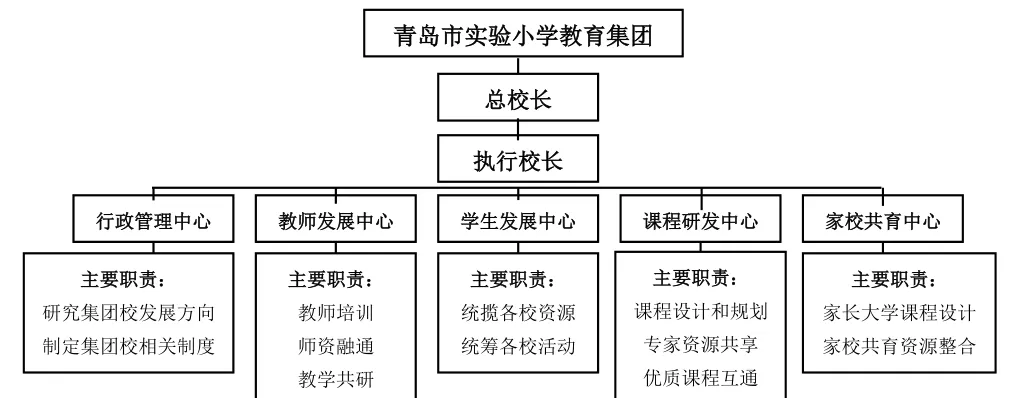

通过对以上国内外研究实践的思考,青岛市实验小学教育集团在建设之初,就决定构建“互融共生”的集团校大格局。两校在集团校的大主体下,建立相对松散的协作关系,集团内各成员校法人代表不变、管理体制不变、经济独立核算不变、校名和行政隶属关系不变,原则上保持人、财、物管理独立。同时,集团统筹,建立由集团校总校长、执行校长、行政管理中心、教师发展中心、学生发展中心、课程研发中心、家校共育中心为组织结构的集团校内部建构体系。通过每月一次的集团协调会和每周的集团校共建任务单,对集团内的师资资源、课程资源进行统筹规划,同时明确集团阶段性的发展方向和进一步协作项目。

图1 集团校组织架构图

这种相对松散的协作关系,一方面从宏观上构建集团校的文化、管理等各方面的整体布局;另一方面赋予成员校管理的自主权,避免集团校建设的“同质化”和“内卷化”。

(四)模式创新

在集团校的建设深入推进过程中,集团借助互融共生的“1+N”项目化模式的运行,推动两校全方位的发展,打造“集团有品牌,各校有特色”的集团化发展新格局。

1.一个核心项目,深度融合各有特色

“1”指一个核心项目。区别于其他以行政隶属关系或龙头学校的办学理念作为核心内容,市实验小学集团校的“1个核心”指的是学生发展核心项目。该项目从学生成长出发,围绕“学生发展”四字下大气力,融合“德、智、体、美、劳”五育内容打造集团校学生发展项目。“从学生出发”的核心使得两校间把“发展”的核心目光聚焦在学生上。研究学生、发展学生的合作共识,让两校间的合作少了一些行政上的沟通,多了一份责任与使命。经过集团校双方共研,将“1”所代表的核心项目定为戏剧节项目,作为集团三年发展的核心项目,为学生搭建素养提升和全面成长的大舞台。在项目组的不断实践和优化下,两校确定了各自戏剧展演的内容——市实验小学的“榉韵传承”主题和八大峡小学的“峡光海韵”主题。两大主题各有侧重,各美其美,助力学生发展。不仅如此,集团内部还开展师生联训,举行联合展演,实现了形式和内容上的互补,扩大了学生成长的视野和舞台。

2.N个“微”项目,师资互通蓄力发展

与不少地区大范围、远距离、全学段、全景式的集团化办学方式不同。市实验小学教育集团从“微”字入手,以小切口谋大发展。围绕“学生成长”这一价值追求,从文化建构、课程建设、教师发展、家校共育等不同维度,构建多个微项目组。小切口的微项目推进方式,让两校间师生在不断试水、反刍过程中寻求最优的合作路径,寻找助推两校发展的最佳方式。一个学期以来,两校间从师资互通开始,借助“榉树成长学院”搭建的展示舞台,同教研、共发展,在互相走进彼此,一同智慧碰撞的过程中,实现两校师生双提升。以微项目推进的方式实现集团学校间“优质资源互通、优秀文化共建、优质师资共享”的良性互动发展局面。

图2 “1+N”模式项目内容图

“微”项目,各美其美,美美与共。集团校1个核心项目和N个微项目组的联合运作,成为聚合集团力量,推动集团内部师资融通和优质教育资源共享的舞台,有力助推学生核心素养全面提升。

三、集团化办学活力提升的“1+N”模式的实施成效

(一)戏剧节核心项目——搭建学生发展的集团化大舞台

集团校建设的核心目标和最终指向是学生的发展。为此,两校在协作之初,就把“学生发展”作为唯一的核心项目。在对两校的学情和特色发展进行调研的基础上,集团校把“戏剧节”作为助推学生发展的核心项目,以期通过这一项目的建设进一步发掘两校的文化特色,搭建学生全面展示的平台。市实验小学在建校百廿之际以“榉韵传承”为主题,回首学校发展历程,传承学校榉树文化;八大峡小学依托学校的海洋特色,打造以“宋金海战”为代表的海防历史故事、以“海洋名人”为主题的名人传记故事,以岛城革命先烈的英勇事迹为主题的“五月的风”红色故事,彰显学校“峡光海韵”的文化特色。

在集团校“榉海偕行”戏剧节的大舞台上,完全没有了校际界限,每个孩子都是主角,每个孩子都精彩绽放。戏剧展演,也增进了师生彼此的沟通。在取长补短的过程中,两校学生的舞台素养和个体自信都获得了进一步提升。

人人有故事,人人讲故事,人人演故事,校校有文化,校校有特色。在集团校搭建的大舞台上,在剧本创作、场景布置、戏剧表演等过程中,学生们感受集团校特有的“榉海文化”之美,体验创作之趣,享受表演之乐,培养爱国之情,综合素养得到全面发展。

(二)N个微项目——聚合优质资源助推高品质发展

在集团化建设的过程中,我们坚持不摆花架子、不做表面功夫,以求真、求深、务实的精神,组建N个微项目。微项目组以“N”命名统领,意味着微项目组的建设是一个动态互生的过程。集团校的建设不简单依赖于某个微项目,采取多点开花、重点突破的策略形成“一池清波,多源活水”的动态发展局面。

1.以文化融通为核心,构建集团校文化建设新格局

文化建设是学校教育理念落地的载体,文化融通追求用更开放的视野,为学生发展提供多元文化。在文化建设的过程中,集团内部建构“文化管理微项目”,着力集团发展的顶层文化设计,以“榉海文化”为核心,开展文化共融建设,增进教师作为“集团人”的自豪感,树立集团教师的向心力。集团校成立以来,先后开展了一系列卓有成效的活动:开学典礼上,种下象征两校文化共系的“小榉树”;集团校同步开展新生开学第一课;合作策划师德活动月系列活动等等。一个学期以来,集团内部已经联合开展包括家长培训、师资联训、学生互动、活动共建等多项活动。通过这些活动,成员校在聚合优质资源的同时,不断在彰显本校文化特色上下大力气。市实验小学的“榉树文化”,积淀百廿底蕴,内蕴自强不息的奋斗精神;八大峡小学校依托海洋特色,打造让每个生命都闪闪发光的“峡光海韵文化”。集团校的文化建设,不再是优势校的单向输出,而是成为“每所学校都精彩,每名师生都出彩”的多元文化追求的集中体现。

2.以课程建设为载体,形成集团校特色发展新路径

课程是学校教育的最重要内容之一。为此,集团校着眼于课程建设的顶层设计,用优质的课程培养优秀的学生,设立“课程建设微项目”。市实验小学的榉树课程致力于实现“品格优秀、思维灵活、能力强大、潜力无限、身心健康”这五大育人目标。其“风”“桥”“船”系列课程不仅惠泽本校学生,也成为成员校“五彩峡光”课程体系的一部分;成员校八大峡小学的精品课程“海洋国防课程”也弥补了市实验小学“阔叶课程”中海防教育资源的不足。两校间更进一步集合纸塑、篮球、管乐等优质课程,优质资源聚合,大大丰富了集团各校的课程内容,为学生适性发展奠定了丰实的基础。

3.以师资建设为重点,激发集团校教师成长内驱力

学校是培养人的场所,教育的保障是优秀的师资。为此,集团整合内部优质师资力量,搭建两个微项目组,成立榉树成长学院,盘活两校的师资资源,促进两校间优质师资共融,为教师和学校的持续发展蓄力。

(1)设立“教师发展”微项目

该项目以“榉树成长学院”为培养路径,集合两校的名优骨干、青年教师组建涵盖语文、数学、英语、音乐、体育、综合实践、心理健康、美术学科及班主任工作的七个名师工作室。工作室的主持人深入成员校教学一线,精准把脉、联合诊断、资源共享,实现了“一师担两校,师资共发展”局面。自从工作室成立以来,每学期集团内部开展联合教研达20余次,师资联训达10余次,线上联合教研,线下跨校走研成为集团校师资建设的常态。

开放名师课堂、开放师资培训、共享专家资源……一系列卓有成效的师资建设,帮助成员校克服教师人员短缺、集备教研力量薄弱的瓶颈,为从根本上推动成员校的可持续发展提供了内生动力。

(2)设立“课堂教学”微项目

教学质量的提升,课堂教学是主阵地。每学期,集团校“课堂教学”项目组都会联办“同研一个主题,同上一个课例”的教学节活动。该项目立足于课堂教学,着力轻负高效课堂的探究和实践。通过“一课三研五反思”的模式,精准把握教学目标,聚焦重点难点,创新教学方法,优化习题设计,培养学科素养。举集团之力,磨精品课程,打造轻负高效悦动课堂,建设“互助共生”教育教学研究共同体。一学期下来,借助集团校之力,两校共有十余名教师在省、市、区优质课比赛中获得一、二等奖,两校的教学质量较之以往也有了显著提升。

4.以“家长大学”为后盾,创建集团家长学校特色品牌

集团校要想取得大的发展,离不开学校与家庭的密切配合。然而集团校内的家长来自不同行业、学历各异,层次不一。为提升家长的教子水平,为学习型家庭的建设赋能,集团校设立“家校共育”微项目。该项目设立以来,致力于家校合作,探索家校共育的方法路径,搭建两校家长深度对话的平台,通过线上与线下双线并进的方式先后举办专家讲座、家长沙龙、经验分享等活动10余场,逐步在区域形成有一定影响力的“榉海偕行”集团校家庭教育品牌。

(三)机制保障,为集团校持续发展增添动力

1.完善政策和资金保障机制

集团校建设要想长远有序发展,必须有政策和机制等的保障。在市南区教体局的指导下,集团校内部建立并完善了实施方案、各项制度等,为推进集团化办学的教育教学改革和创新,推动集团内各校的优质发展提供了保障。同时,区教体局每年拨付专款支持集团校建设稳定前行。

2.建立师资交流共享保障机制

为盘活教师资源,学校积极争取教体局相关部门政策支持。例如,教师在交流共享时,可优先在集团化学校内部交流共享;承担跨校管理和教学任务的干部和教师,可以按照一定比例计入工作量;同时,在职称评定、岗位晋升、评优评先、选拔任用等工作中向跨校任职、兼课的干部和教师倾斜。集团校成立伊始,市实验小学针对成员校英语教师不足的现状,派出一名青年新秀承担跨校兼课的任务。今后,集团内教师共享也将成为常态化。集团内优秀师资的共享,进一步增强了学校发展的内生动力,促进了各校的稳步发展。

3.建立健全内部评价机制

学生发展方面,集团校锚定德智体美劳“五育并举”,共建共配大数据评价体系,设立集团“德行闪耀星”“智慧成长星”“体质最优星”“美育风采星”“创新实践星”“未来发展星”六大测评内容,细化评价标准。通过这一评价系统的构建,用现代信息技术手段,智慧呈现学生的成长足迹。同时,集团校每学期都会举行“星动时刻,星耀集团”颁奖典礼,鼓励学生打破校际壁垒,站在集团校的高度追求更高目标,获得更优发展。

教师评价方面,集团校依据名师工作室的评价标准,从教研实效、科研引领、名师展示、青年教师成长四个维度,评价名师工作室建设的成效。每学年,集团校还会根据各名师工作室的工作业绩,对优秀工作室给予相应的奖励,并从集团校建设基金中拨付一定款项予以支持;对于没有达到要求,效果不突出的工作室则取消资格。

学校发展方面,根据区域考核评价标准,统一集团校内部各校的评价指标。评价采取增值性评价,通过与既往学期的评级指标和数据对比,展现学校一段时间的发展成效。通过数据对比找准优势,精准破冰,推动各校的持续发展。

与此同时,集团成立了集团校学术委员会和督导考评小组,定期对内部成员进行实地督导考评,以督促改,以评促建,为集团校活力提升、内涵发展赓续力量。