牛结节性皮肤病免疫效果分析及程序优化

2022-07-01赵晓军李智吴晓亮魏小军

赵晓军,李智,吴晓亮,魏小军

(内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部奶牛科学研究院,呼和浩特 010010)

牛结节性皮肤病(LSD)是由牛结节性皮肤病病毒引起的牛全身性感染的疫病。2019年8月10日,牛结节性皮肤病首次在我国新疆伊犁哈萨克自治州确诊[1],2020年已经在福建、浙江、广东、安徽、江西等11个省市出现LSD感染病例。我国将LSD规定为二类疫病,一旦确诊,对疫点内的患病牛只进行扑杀并无害化处理[2]。不同品种牛均容易感染LSDV,自然感染后潜伏期为1~4周[3],严重危害牛的健康。LSD发病率2%~45%,死亡率低于10%,各种年龄的牛均易感,产奶量高的奶牛感染最严重[4,5]。患病牛只体温升高(40℃),伴有角膜炎、肺炎及流产[6~8],皮肤结节可以持续数月,通过蚊蝇叮咬和接触口鼻、痂皮排出的病毒互相传播。同群牛可以通过污染的饲草料和水传播该病[5]。发病牛只生产性能下降,产奶量降低30%~50%,对奶牛养殖造成严重的经济损失。为分析使用山羊痘疫苗免疫奶牛的效果及副反应情况,伊利奶牛科学院自2020年起对近30万头奶牛进行牛结节性皮肤病山羊痘疫苗的免疫,并将数据汇总分析,以期为国内奶牛场提供参考。

1 材料与方法

1.1 山羊痘疫苗

山羊痘疫苗,50头份规格(羊免疫剂量),该疫苗为冻干粉,-15℃冷冻保存,有效期为24个月,采购于国内疫苗企业。

1.2 材料

生理盐水、过敏抢救药(肾上腺素)、一次性注射器(5mL1支,1mL若干)、蜡笔、75%酒精、脱脂棉、人员防护用品及垃圾箱等物资。

1.3 试验牛群

3月龄以上牛群。分布于内蒙古、宁夏、河南、河北、黑龙江、辽宁、湖北、安徽、云南、四川、甘肃、陕西等地共计30余万头。

1.4 疫苗稀释和抽取

用5mL0.9%生理盐水稀释疫苗,用1mL一次性注射器按0.3mL剂量进行抽取,然后盖上针头整齐放入保温箱内(保温箱内置冰袋)。

1.5 免疫操作

用牛颈夹或免疫通道保定牛只。操作人员位于牛后安全位置,单手将牛尾举至与水平线成45°,用酒精棉球对尾根皱褶部位消毒,在离尾根5cm左右处持注射器平行进针,将0.3mL疫苗注入皮内,深约1~2mm,形成一个直径10mm的鼓包。

1.6 免疫副反应

免疫后2h内观察免疫牛群有无过敏反应,连续监控体温变化,监控泌乳牛群的采食量和奶量变化。

1.7 免疫效果分析

选择云南1座规模奶牛场,采用山羊痘疫苗进行皮内和皮下注射,在免疫前和免疫后7d、14d、30d各采集60头泌乳牛血清,检测抗体效价,采用LSD竞争ELISA抗体检测试剂盒进行检测,反应阳性为存在一定水平的抗体。

2 结果

2.1 免疫技术集成

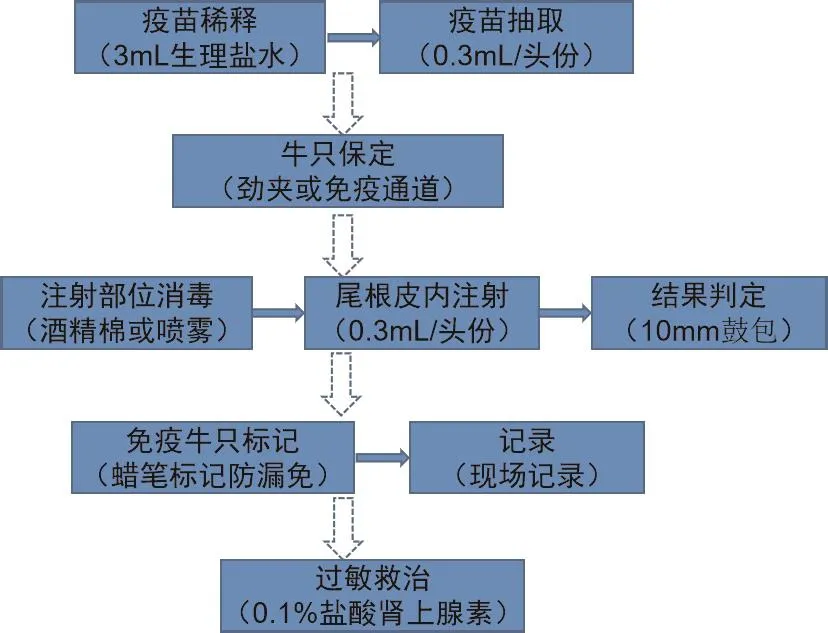

通过小群试验,对免疫注射操作进行反复试验,总结出0.3mL注射剂量,尾根皮内注射的免疫技术。

2.1.1 免疫程序优化

大群免疫:每年3~4月份免疫1次。3月龄以上牛群全部免疫,免疫剂量为(山羊5倍剂量)每头牛0.3mL,尾根皱褶皮内注射。

犊牛免疫:每月对达到3月龄未免疫的犊牛免疫1次,免疫剂量为(山羊5倍剂量)每头牛0.3mL,尾根皱褶皮内注射。

2.1.2 免疫操作标准化

3mL0.9%生理盐水稀释疫苗,用1mL一次性注射器抽取0.3mL/头份,采取尾根皮内注射,用酒精棉球对尾根皱褶部位消毒,将0.3mL疫苗注入皮内,每注射1头记录1头耳号,并用蜡笔标记防止漏免。发现过敏牛只,立即注射0.1%盐酸肾上腺素5mL救治。

图1 免疫操作标准化流程

2.2 免疫副反应

笔者团队连续两年监测了30万余头牛山羊痘疫苗免疫情况,监测结果显示,该疫苗免疫副反应较小,免疫期对产奶量影响比较小,平均单产下降0.25~0.5kg/d,持续时间约为3~5d;各牛群的采食量在免疫当天下降较多,免疫后的其他时间段采食量下降不明显。过敏率为0%~0.38%,过敏牛只采用注射0.1%盐酸肾上腺素5~10mL进行救治,未发生牛只过敏死亡的事件。

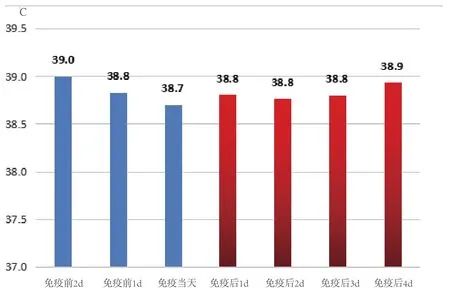

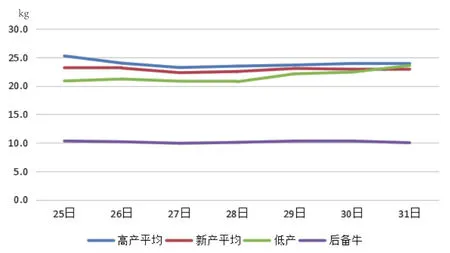

以云南一座规模化奶牛场为例,该奶牛场2020年6月25-27日进行全群羊痘疫苗免疫,免疫头数为1 050头。免疫奶牛场无发病情况出现,免疫期牛只体温无明显变化(图2),干物质采食量下降幅度小,平均下降2.3%(图3),该奶牛场未发生牛只过敏事件。

图2 云南某规模奶牛场免疫前后奶牛体温监测

图3 云南某规模奶牛场免疫前后牛群干物后采食量变化

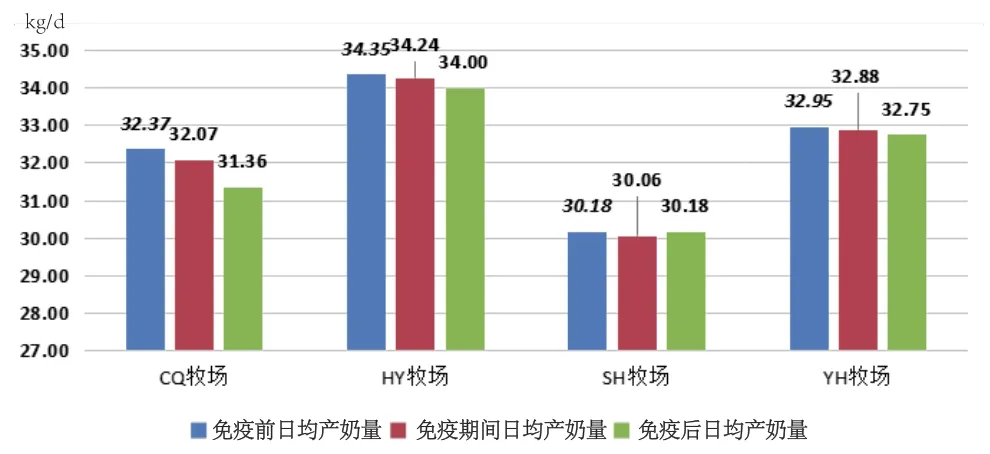

对南方4座奶牛场免疫前后产奶量数据进行监控,奶量下降幅度2.5%(图4),CQ、HY、SH、YH 4座奶牛场免疫头数分别为4 240头、2 784头、3 775头、5 270头,均在2020年7月实施免疫。

图4 南方4座奶牛场免疫前7天、免疫期间和免疫后7d日均产奶量

2.3 免疫效果分析

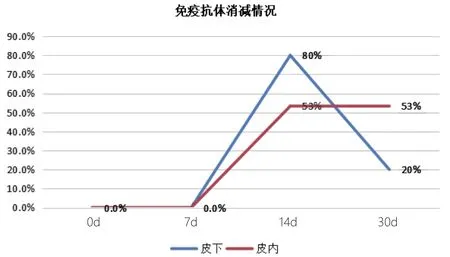

对云南某规模奶牛场60头牛免疫后抗体水平监测结果显示,免疫后7d抗体水平未升高,免疫后14d抗体水平升高,免疫后30d抗体水平开始下降。其中皮下注射免疫后抗体水平上升较快,阳性率为80%,但下降也较快,免疫后30d就下降到20%。皮内注射免疫后抗体水平上升缓慢,免疫14d后和30d后的阳性率均为53%。

图5 云南某规模奶牛场皮内和皮下两种注射方法抗体的消减情况

3 讨论

3.1 LSD的防控策略

LSD目前已在我国开始流行,结合LSD依靠蚊蝇、蜱虫叮咬短距离传播和牛只调运长距离传播的特点,以及近几年我国跨区域频繁调运牛只的现状,短期内LSD很难净化,在今后很长时间内LSD防控将呈现常态化趋势。对于任何疫病,我们都应该遵循“防大于治”的原则,免疫预防是重要的措施,同时奶牛场应坚持自繁自养,开展日常消毒和灭蚊蝇工作。

3.2 选用山羊痘疫苗免疫预防LSD的依据

目前国内没有LSD疫苗,因LSDV与山羊痘病毒同属,有交叉保护性。国外通过免疫山羊痘疫苗成功控制了LSD,参照《牛结节性皮肤病防治技术规范》要求,对受疫情威胁区县采用山羊痘疫苗免疫(按山羊5倍剂量)。国外有报道,接种已感染动物的结节病弱毒疫苗可能会增加疫苗和毒株重组的风险[9],对于我国开展LSD的防控造成一定的困难,从疫情传播的速度和扩散的区域看,不能排除长距离运输和境外输入导致的疫情传播,仅仅实施综合性防控措施很难控制LSD。目前无针对LSDV的同源疫苗,我们只能采用山羊痘疫苗开展免疫,且对有发病牛只存在的区域中其他健康群体实施免疫,该项措施是最有效的方法。

3.3 免疫程序

参照农业农村部下发的《牛结节性皮肤病防控技术规范》推荐的紧急免疫措施,使用山羊痘疫苗5倍剂量进行免疫预防牛结节性皮肤病。从笔者团队对30万余头奶牛免疫的经验看,应用山羊痘疫苗免疫奶牛及肉牛,推荐的免疫程序为:对于3月龄以上牛群,每年在蚊蝇孳生的季节前进行免疫,1年免疫1次,南方奶牛场选择在3月份免疫,北方奶牛场可以选择在4月份免疫。

3.4 免疫成功的关键点

使用山羊痘疫苗进行皮内注射时,首选的部位是颈部。但是在实际操作过程中,由于注射的剂量小(0.3mL),在颈部皮内注射对牛只造成的应激大,同时操作人员很难判断是否注射到皮内。在牛头摆动时,很难将疫苗注射到皮内,容易注射到皮下或漏免,很难保证免疫效果,因此笔者建议在尾根皮内注射。

经过2年的LSD免疫管理经验积累,笔者认为免疫成功的关键点有以下3点:第一,疫苗稀释剂量和抽取的剂量应准确,以50头份的疫苗为例,用5mL注射器抽取3mL生理盐水,注射到疫苗瓶中,充分摇匀,使其充分溶解后,用1mL一次性注射器按0.3mL剂量进行抽取(排空注射器内的气泡)。避免因增加稀释的生理盐水而降低有效抗原量,避免注射器中有气泡而导致免疫剂量不准确。第二,正确的皮内注射操作是免疫成功的重要因素,操作人员必须熟练掌握皮内操作的技术,将疫苗准确注入到真皮层内。第三,免疫剂量合理且准确,笔者通过在奶牛场反复试验,认为免疫0.3mL的疫苗剂量既可以保证免疫到皮内足够的抗原,又能保证免疫操作人员在向皮内注射疫苗时阻力小,比较顺利地注射到皮内且减少牛只应激。

3.5 免疫抗体效价低

通过抽检免疫后部分牛只抗体效价,发现免疫后30d抗体阳性率较低,可能与山羊痘疫苗免疫主要产生细胞免疫反应有关,仅产生低水平的中和抗体[10],由于缺少攻毒保护试验和中和抗体监测的数据,未能准确制定动态免疫程序。国外最近的研究和疫情防控中获得的数据、经验表明,弱毒羊痘疫苗对LSDV野毒株提供部分交叉保护[11,12]。在试验过程中,发现皮下注射产生抗体水平高,免疫后14d抗体阳性率较皮内注射时高,但是抗体水平下降较快。所以免疫时,如果操作不正确误注射到皮下时,也可以产生抗体,但是由于对每头奶牛的免疫剂量小,产生的体液免疫和细胞免疫是否能产生同皮内注射相同的效果,仍需要进一步进行研究。

4 总结

天气渐暖,蚊蝇开始孳生,为LSDV传播创造了条件,同时夏季是发病高峰。提前开展免疫预防LSD,保证在夏季牛群免疫保护水平维持在高点,可以降低发病风险。另外必须保证免疫方法正确,皮内注射是保证免疫效果的前提,因为皮内注射疫苗吸收慢,但是抗原反应强,免疫前应对免疫注射人员进行培训,以掌握正确的操作方法保证免疫质量。