数字经济时代职业重构与青年职业发展

2022-07-01丁述磊戚聿东刘翠花

丁述磊 戚聿东 刘翠花

摘 要:数字经济加速了新旧职业更替。数字经济时代一、二产业职业呈减少趋势,第三产业职业显著增加。与中老年相比,青年退出一、二产业的速度更快,而商业、服务业人员中的青年占比并未呈现增速优势。就业政策扶持、数字经济发展、组织模式变革和就业观念转变是职业重构的动因,数字经济推动职业朝着服务化、智能化、技术化、多元化方向发展。职业重构对劳动技能、劳动形态、劳动收入和劳动保障产生了显著影响,即更加重视数字技术应用,大幅降低了体力门槛;灵活就业成为一种重要的劳动形态,更加重视趣缘合作;劳动收入稳步提升,有利于推动共同富裕;劳动保障尚有不足,仍需做好保障制度建设。顺应数字经济职业发展趋势,青年应在职业认知、规划及进阶方法论指引下,清晰认知自身优势偏好,以及外部市场变革,结合职业认知和全生命周期职业发展进行合理规划,选择适合的就业方式,并保持终身学习和持续创新态度,突破职业危机,促使职业取得长足发展。

关键词:数字经济;职业重构;职业规划;青年职业发展

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2022)06-0091-15

随着数字技术的快速迭代和跨界融合,数字经济已经成为全球经济增长的重要驱动力。国际劳工组织发布的报告《2020年全球青年就业趋势》指出,数字经济时代青年就业挑战和机遇并存,一方面青年群体面临数字技能短缺和工作被自动化替代的风险,另一方面劳动力市场涌现大量新就业形态,会创造新的就业机会。近年来,中国数字经济蓬勃发展,2021年8月,中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示,2020年中国数字经济规模为5.4万亿美元,位居全球第二;同比增速为9.6%,位居全球第一。在数字经济浪潮下,中国劳动力市场新产业、新业态、新商业模式蓬勃发展,众多新职业应运而生,对中国青年群体职业选择产生显著影响。青年是国家的未来、民族的希望,世界各国都将促进青年就业摆在更加突出的位置。中国政府也始终把青年视为国家发展的重要力量,高度重视青年就业问题。中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划(2016—2025年)》指出,到2025年,推动青年就业创业服务体系更加完善,创业活力明显提升。2022年4月,国务院新闻办公室发布的《新时代的中国青年》白皮书指出,中国青年是实现中华民族伟大复兴的先锋力量,近年来快速兴起的新产业、新业态促使中国青年职业选择日益市场化、多元化、自主化,时代赋予青年更多机遇和选择。

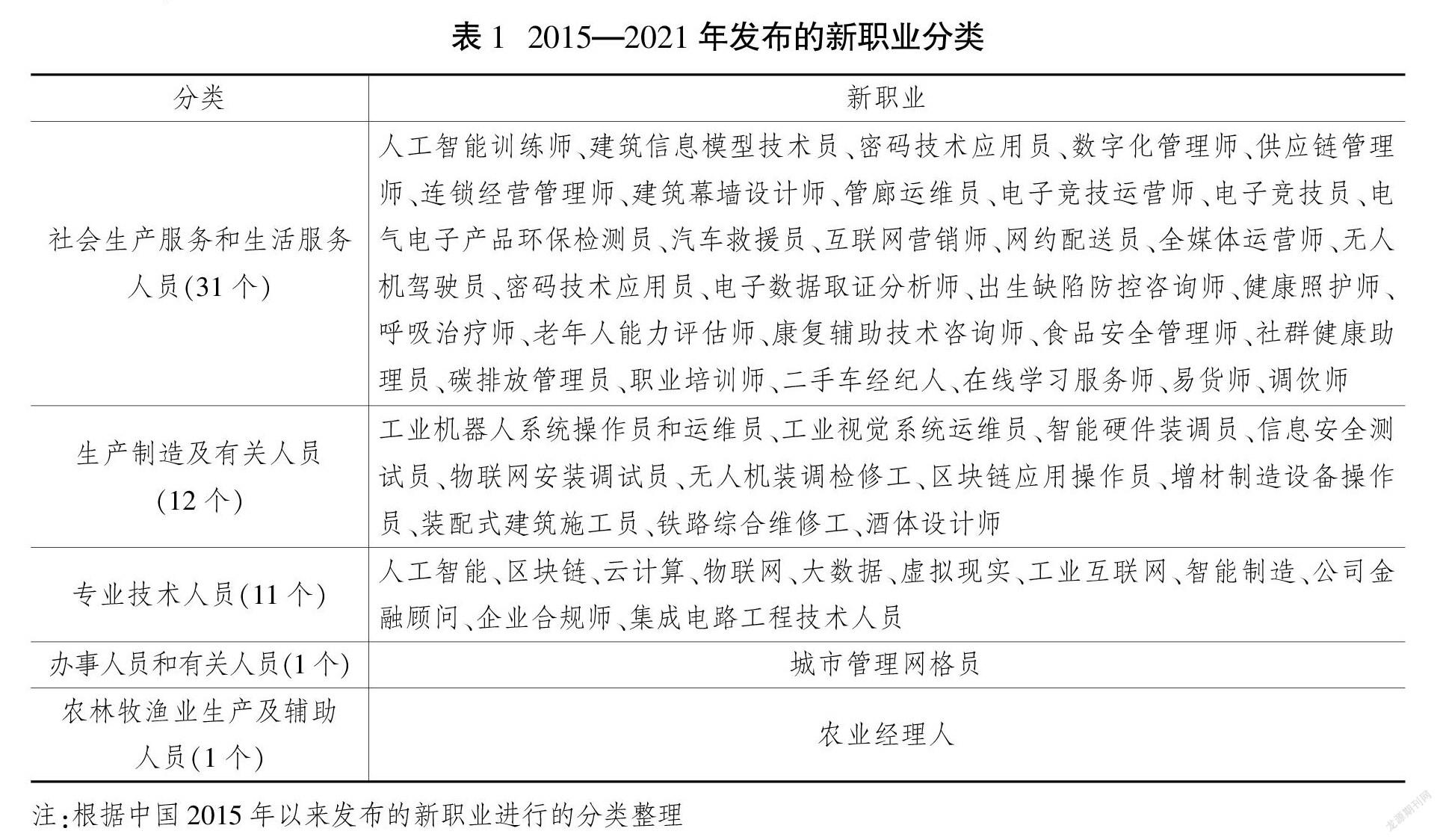

2019年以来,中国连续发布了4批共56个新职业,被人们所熟知的外卖员、直播带货员等已“转正”成为网约配送员、互联网营销师等新职业,促进了青年群体职业规范发展。由于2015年版《中华人民共和国职业分类大典》(以下简称《职业分类大典》)已经无法准确客观反映当前职业领域发展状况,2021年4月,人力资源和社会保障部会同相关部门对2015年版《职业分类大典》启动修订。2021年8月,国务院印发《“十四五”就业促进规划》,进一步提出要健全职业分类动态调整机制,持续开发新职业,发布新职业标准。新职业连接着新需求、蕴藏着新机遇,新职业背后的新业态、新动能有助于释放内需潜力,不仅可以从生产、分配、流通、消费环节加速经济循环速度[1],而且与中国青年群体职业健康发展密切相关。面向“十四五”,大量新职业将脱颖而出,迸发无限生机活力,新旧职业更替速度不断提升,显著影响着青年群体未来职业发展。因此,在新发展格局下,对数字经济时代的职业重构和青年职业发展战略进行系统研究,对于优化中国特色职业体系以及促进青年职业健康发展,具有重要的理论意义和现实意义。

一、职业的内涵界定及其理论阐释

(一)職业的内涵界定

职业最初起源于人类第一次社会大分工,但是关于职业的系统研究发端于19世纪。涂尔干在其《社会分工论》中指出,职业群体是指那些由从事同一种工业生产而单独聚集和组织起来的人们所构成的群体,它为组成团体的人们提供道德约束、职业伦理及规范体系[2]。英国学者桑德斯和威尔逊基于英国职业群体探讨形成了一种系统化的职业观,成为后来学者界定职业的核心要素,在他们合作出版的《职业》中,认为职业是由用高深的知识解决特定问题的专家组成的集体,该群体成员经由考试筛选,拥有复杂的传授和训练体系,并奉行特定伦理规范或行为规范[3]。美国社会学家阿伯特1988年出版的《职业系统——论专业技能的劳动分工》可谓西方职业社会学研究的巅峰之作。该书认为职业存在于系统中,在文化中有重要作用,不好加以“客观”界定,作者给出的宽泛定义是,职业是由一些个体组成的排他性群体,用某种特定的抽象知识来处理特定情况[4]458。中国学者林其泉在其《分工的起源和发展》中提到,职业是指存在于一定历史发展阶段的人类分工的特定形式,即主体分工的一种具体表现[5]276。

当今人类已经进入数字经济时代,社会分工深化不断加深,职业概念内涵不断丰富。借助数字技术赋能,劳动者告别工业经济时代相对固定单一化的分工角色,逐渐拥有多种职业,新职业不断涌现,多重身份汇聚一身,成为典型的“斜杠者”[6]3-4。马尔卡希在其《零工经济》中比喻,如果把当前的工作世界看作一把尺子,尺子一头是传统意义上由企业提供的职业阶梯,另一头是失业,那么中间范围广、种类繁多的工作选择便是零工经济,并指出人类在零工经济中要重新定义职业、选择职业和管理职业。与传统稳定的薪水和全职职位相比,零工经济中的职业生涯是由多份工作和不稳定的收入组成,不必寻找稳定的职业,而是专注于找到好的工作内容[7]222-224。随着信息通信技术(ICT)和数字媒体的蓬勃发展,数字劳动成为数字经济时代的新型劳动模式。数字劳动作为一种异化的数字工作,涉及数字媒体技术生产和内容生产中的所有活动[8]458,对数字经济时代的职业更新认定具有重要影响。2019年以来,中国发布了4批共56个新职业,《职业分类大典》将职业定义为从业者为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。随着数字经济的蓬勃发展,未来将会催生越来越多的新职业,且职业的概念内涵将会更加丰富延展。625999EE-8D37-4725-98D0-11428855CAD5

(二)职业的理论阐释

与职业相关的重要理论包括职业化理论和职业系统论。在20世纪早中期,以桑德斯和威尔逊等人为代表的“功能学派”为职业社会学研究提供了第一个成型的理论视角。“功能学派”主张职业在现代社会中的重要意义在于“以知识服务于权力”,职业已经成为社会结构的最重要组成部分[9]。二十世纪五六十年代“结构学派”开始兴起,“结构学派”强调各种结构性制度在职业化过程中起到决定性作用。韦林斯基认为,实现职业化需要职业群体遵从一系列的职业规范,这种规范不仅规定从业者要运用一定技能去完成工作,而且规定了职业群体的服务指南,即要坚持服务对象的利益高于个人利益[10]137-158。沿着“结构学派”研究视角,20世纪70年代“垄断学派”蓬勃兴起,“垄断学派”将职业化研究推向顶峰。拉尔森认为,职业化的关键在于垄断巩固职业的社会结构与地位,提出职业教育培育并维系着从业者的价值取向,且职业技能被视为具有交换价值的商品,其价值通过职业教育年限来测量[11]。与“结构学派”和“垄断学派”不同的是,以布莱茨泰恩为代表的“文化学派”强调职业的文化权威性,将文化合法性作为职业化的核心过程,并认为这种文化权威性与个体职业流动决策直接相关[12]。可见,关于职业化的四类学派的主要观点存在明显差异。进入20世纪80年代,职业化开始受到一些学者批判,其中最具影响力的批判来自阿伯特的《职业系统:论专业技能的劳动分工》。阿伯特认为职业化理论存在的主要问题是重视结构而非工作[4]35-36,然而,由于职业工作内容的不断变化,不同类型工作分工决定着职业之间的分化。为此,阿伯特提出了职业系统论,该理论认为每个职业通过管辖权纽带与一套业务紧密相连,各个职业相互依赖共同形成一个生态系统,职业发展正是通过不同职业对工作管辖权的冲突而实现。与职业化理论重视结构而非工作相反,职业系统论更加强调不同职业之间相互依赖以及职业工作本身在职业生活中存在重要作用。

国内学者利用职业化理论对企业家、经理人、社会工作、警察等职业的职业化发展进行了研究。李兰和彭泗清认为,科学的治理结构、健全的法制环境、职业伦理与规范、职业技能等是职业化进程的重要条件[13]。赵曙明认为职业化是职业发展成熟的标准,职业专业化的发展水平是职业化的根本要求,职业任职资格是衡量职业专业化水平的评价标准[14]。李迎生发现职业的社会认同度不高、职业制度体系不健全、高校人才培养和社会需求不衔接会影响职业化进程[15]。张海认为职业化是在私人领域、社会领域、价值领域不断形成和获得自我承认与他者承认的过程[16]。周忠伟和周煜川认为职业素养和专业水平是职业化建设的最终落脚点[17]。从职业系统论角度来看,刘思达和吴洪淇认为职业系统内部的劳动分工与互动过程是构成国家与乡土社会之间纠纷解决的传导机制[18]。周建松基于系统论视角提出中国高等职业教育发展应从整体功能定位和总体结构布局出发,跳出职业院校个体视角,坚持人才培养为本、体系构建为重的基本方向,构建立体化、多层次的职业教育发展政策体系[19]。数字经济时代,互联网、人工智能、大数据等数字技术不断创新融合发展,催生了大量新职业,职业化理论和职业系统论对新职业发展依旧具有较强的理论指导意义。许多新职业成长基础相对薄弱,需要标准化、规范化、制度化,同时很多新职业之间相互影响和依赖,因此,在制定中国特色职业体系时,需要综合考虑不同新职业之间的管辖权和职业工作内容,促进数字经济时代不同职业在职业生态系统中健康发展。

二、数字经济时代职业重构:动因、趋势与影响

(一)数字经济时代职业重构的动因分析

社会分工深化是新职业产生的历史逻辑主线。在人类历史长河中,发生了多次社会大分工,每次社会大分工都产生了大量适应并驱动社会发展的新职业。随着社会的发展,尤其是工业革命以来,众多新技术的应用不断解放劳动力,一些机械性、重复性职业岗位不断消失,同时也催生了大量新兴职业,新旧职业更替不断加速。当下,迈进数字经济时代,数字技术不断创新融合发展,人民生活水平也不断提升,消费更加注重品质,数字技术创新和美好生活需要成为数字经济时代新职业产生的“双轮”驱动力。其中,数字技术创新促使产业结构不断转型升级,劳动力市场发生深刻变革,高技术、数字化、智能化职业岗位激增,对新职业产生一种推力作用;人民日益增长的美好生活需要促使人民群众的消费需求更加多样化、个性化、品质化,催生了更多的精细化、多元化、服务化的职业岗位,从而对新职业产生一种拉力作用。数字经济时代,政府层面的就业政策扶持,市场层面的数字经济蓬勃发展,企业层面的组织模式重大变革,个体层面的就业观念转变,都在促进职业重构,进一步加快新旧职业更替速度。

1.政府层面:就业政策扶持助推新业态新职业发展

就业是民生之本,是发展之基,中国政府坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策。2015年7月,新版《职业分类大典》发布后,中国出台相关就业政策,进一步稳定和扩大就业。2015年10月,党的十八届五中全会首次提出“新就业形态”,强调要加大对新就业形态的扶持力度,此后,新就业形态多次被写入政府工作报告。2020年7月,《国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见》强调,当前新业态蓬勃发展,要取消对灵活就业的不合理限制,鼓励自谋职业、自主创业,全力以赴稳定就业大局。新就业形态不仅是稳就业的“蓄水池”,而且往往代表着新技术、新趋势和新需求,越来越多的新就业形态正朝着数字化、个性化、高价值方向发展,成为催生新职业的重要渠道。2021年8月,国务院印发的《“十四五”就业促进规划》提出,要健全职业分类动态调整机制,持续开发新职业。可见,政府层面的就业政策扶持是数字经济时代职业重构的重要驱动力。

2.市场层面:数字经济发展加速新旧职业更替

数字经济助力中国经济提质增效,对职业体系产生了深远影响。数字经济重构职业体系的机制体现为数字经济的“创造效应”和“替代效应”两方面。在创造效应方面,以人工智能、区块链、云計算、大数据等为代表的数字技术应用催生了诸如人工智能工程技术人员等大量数字技术类新职业。数字经济推动灵活就业快速发展壮大,随着平台经济、共享经济等新模式新业态蓬勃发展,以及就业政策的扶持,灵活就业规模快速增长,新型灵活就业模式催生了网约配送员、互联网营销师等新职业,对商贸流通领域产生了重要影响。《中国共享经济发展报告(2022)》显示,2021 年我国共享经济市场交易规模约为 36 881 亿元,同比增长 9.2%,共享经济通过就业模式创新不断提升资源利用效率,保市场主体的作用日益凸显。数字经济促进传统产业不断升级,无人机驾驶员、农业经理人等新职业利用互联网、大数据等技术极大程度地释放了农业生产力。数字经济在教育、生态、政府服务、新媒体等领域不断开发优质应用场景,催生的在线学习服务师、碳排放管理员、城市管理网格员、全媒体运营师等新职业不断满足人民日益增长的美好生活需要。在替代效应方面,已有研究利用人口普查数据分析了1990—2015年中国职业变动趋势,发现中国职业变动趋势与新技术减少重复性、可编程常规工作任务需求的国际经验基本一致,诸如印刷人员、纺织针织印染人员、裁剪、皮革制品加工制作人员等就业比重明显减少[20]204-206。随着数字技术不断创新发展,人工智能、机器人带来的自动化新技术革命将加速传统常规工作任务和工作岗位的替代,劳动力市场中“机器换人”现象越来越普遍。625999EE-8D37-4725-98D0-11428855CAD5

3.企业层面:组织模式变革推动人职匹配共生

数字经济时代,企业组织模式由传统科层制组织向扁平化、柔性化、网络化、智能化的平台型组织模式转变。借助数字技术赋能,信息沟通越发便利和透明,企业组织边界与市场、产业和行业边界逐步被打破,跨界融合发展成为新常态。企业组织模式开始向平台生态系统跃迁,平台生态系统推动“平台+个人”的分工协作方式得以崛起,分工与协作逐渐走向自组织、社会化、实时化,个体的工作生活更加自由化和灵活化。在新型组织模式下,个体、部门、企业既是“市场”中的个体,又是“组织”的单元,本质差异日趋缩小。如海尔集团的“人单合一”模式,员工变成可以自主创新创业的创客,海尔变成创客的平台,正所谓“走进海尔创客工厂,人人都是CEO”。组织边界的延展更加强调组织与个人价值的共同实现,传统的雇佣关系逐渐转变为互利共生的合作伙伴关系。组织赋予个体更多权利和自由,最大限度地激发个体的创造力、兴趣爱好和工作潜能,以满足客户多样化和个性化需求,个体通过平台实现自身价值的同时也实现了组织价值。数字经济时代,随着企业组织模式加速变革,平台化、柔性化、移動办公、弹性工作等新就业形态更为普遍,劳动力市场职业体系呈现更加灵活、开放、共享、合作的新态势。

4.个体层面:就业观念转变扩展职业选择范围

劳动者就业观念转变是驱动数字经济时代职业重构的重要动因之一。互联网应用和服务潜移默化构建起数字社会的新形态。借助互联网赋能,越来越多的劳动者喜欢从事灵活自由的工作,追求工作与生活的平衡,重视自由和平等,力求实现自身价值[21]。艾瑞咨询发布的《2021年中国灵活用工市场发展研究报告》显示,从整体求职者来看,弹性的工作时间是劳动者选择灵活就业最大的吸引力。正是因为灵活就业市场的蓬勃发展,2021年7月发布的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》驱动中国劳动法律框架由传统的劳动关系—民事关系“劳动二分法”向劳动关系—不完全符合劳动关系—民事关系“劳动三分法”转变。在“互联网+”零工经济催生的新就业形态蓬勃发展的背景下,劳动者的职业选择不断扩展,灵活化的就业观念转变加速了职业的大众化,任何符合互联网平台基本条件要求的个体都可以根据自身能力、兴趣爱好、时间等选择自由的工作方式。

(二)数字经济时代职业重构的发展趋势

通过对比1999年版和2015年版《职业分类大典》可以发现,一、二产业职业呈减少趋势,第三产业职业显著增加。相关职业从业人员占比也发生了明显变化,据2010—2020年《中国人口和就业统计年鉴》,2009—2019年商业、服务业人员占比呈现显著上升趋势,农林牧渔业生产人员和制造业人员占比呈现显著下降趋势。在年龄构成上,2009—2019年单位负责人员、办事人员和有关人员中青年群体(16—34岁)占比趋于平稳,而专业技术人员中青年群体占比呈上升趋势,商业和服务业人员、农林牧渔水利业生产人员、生产运输设备操作及有关人员、其他人员中的青年群体占比均呈下降趋势。商业和服务业人员总体占比呈上升趋势,而青年群体构成呈下降趋势,这表明青年群体从事商业、服务业的人员的增长速度慢于中老年群体,这与数字经济时代数字技术的就业替代作用加速部分中年群体流向服务业有关。农林牧渔水利业生产人员、生产运输设备操作及有关人员总体占比呈下降趋势,其青年群体占比同样呈下降趋势,这表明与中老年群体相比,青年群体退出一、二产业的速度更快。总体来看,一、二产业职业的减少和第三产业职业的增加反映了数字经济时代一、二产业朝着机械化、自动化、智能化的方向发展,减员增效趋势明显。第三产业与人民的生产生活联系密切,人民生活水平的提升驱动个体品质化、精细化和多样化的消费需求不断升级,服务业呈现增员增质的趋势。服务业职业的增加进一步凸显了数字经济时代社会分工深化程度的加深。越发细分的市场需求,不断催生大量满足人民日益增长的美好生活需要的新职业。

新职业是社会分工深化的产物。数字经济时代数据作为新型生产要素驱动超级细化的分工模式逐渐成为一种现实,推动职业朝着服务化、智能化、技术化、多元化方向发展。就职业服务化而言,数字经济时代人民消费观念更加追求个性化和品质化,消费需求由关注“量”的增长向“质”的提升方向转变,大量新职业产生是为了满足人民日益增长的美好生活需要。例如,2015—2021年发布的56个新职业中社会生产服务和生活服务人员相关职业有31个(见表1),随着人民生活水平进一步提升,未来将会产生更多的服务业新职业。就职业智能化而言,在人工智能、大数据、区块链等数字技术赋能下,数字经济蓬勃发展,一方面自动化新技术革命将加速传统常规工作任务和工作岗位的替代,另一方面传统制造业智能化发展将会加速向“微笑曲线”的两端升级迭代,人类生产、生活、生态中智能化应用不断加速。就职业技术化而言,数字经济时代企业组织模式由传统科层制组织向平台型组织模式转变,企业生产工艺和管理手段日益现代化和高科技化,技术性工作将成为各行业的先导。中国近年来发布的新职业,拥有大量数字技术类职业,如人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链、智能制造、工业互联网、虚拟现实等工程技术人员,同时许多社会生产服务和生活服务类职业也离不开数字技术应用,如数字化管理师、网约配送员、互联网营销师、全媒体运营师、无人机驾驶员、人工智能训练师等职业。就职业多元化而言,一方面企业组织模式加速变革,柔性化、移动办公、弹性工作等新就业形态更为普遍,另一方面劳动者更加追求灵活化、自由化的工作模式,双重因素会加速推动职业体系呈现更加灵活、开放、共享、合作的多元化发展新态势。

数字经济时代,全球范围内职业结构也将发生显著变化。2021年3月,麦肯锡全球研究院发布的《后疫情时代经济之未来的工作》预测了2030年世界8个代表性国家职业结构的变化(见表2,下页)。由表2可知,虽然8个代表性国家职业结构变化各有差异,但整体而言,预计2030年全球劳动力市场职业岗位最大净增长将出现在医疗健康,科学、技术和工程岗位中,而最大的下滑将出现在办公支持、客服服务和销售、食品服务、生产及仓储工作中。医疗健康和科学、技术、工程职业岗位中劳动力需求的增长一方面反映出人们对健康的关注与日俱增,同时对于能够创造和维护新技术的人员需求也不断增加,另一方面反映出职业岗位净增长将主要出现在高薪工作中。办公支持、客户服务和销售、食品服务、生产及仓储工作岗位的减少一方面反映出数字化、自动化技术的使用使一些常规性、重复性、低技能要求的岗位面临被技术替代的风险,另一方面反映出职业岗位净下降将主要出现在中低薪酬职业中。近年来,数字经济推动电商和快递业迅速发展,快递和运输岗位呈现增长态势。此外,在中国和印度等新兴国家中,伴随着产业结构升级和城镇化加速,农业类职业岗位占比将出现大幅度下降。625999EE-8D37-4725-98D0-11428855CAD5

(三)数字经济时代职业重构的影响分析

1.劳动技能层面:体力门槛大幅降低,数字技能愈加重要

纵观人类历史,每次技术进步推动的工业革命都促使人类认知水平和生产能力大幅跃升,劳动力市场就业群体、就业领域与就业方式发生了重大变迁(见表3,下页)。如今以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字技术驱动的第四次工业革命正以前所未有的态势向全球席卷而来,其速度之快、程度之深、范围之广丝毫不逊于前三次工业革命。第四次工业革命引领人们大踏步迈进数字经济时代,此时劳动力市场对个体体力要求大幅降低,更加强调数字技能的应用。波士顿咨询公司发布的《迈向2035:4亿数字经济就业的未来》指出,掌握特定的专业技能(尤其是应用数字技术),以及具备机器智能尚无法大规模取代人类的人际交互、创造性等能力成为重要就业壁垒。数字经济催生大量新业态,零工经济、共享经济、数字贸易蓬勃发展,数字就业异军突起,就业边界不断扩大,这些新业态的高速发展离不开数字技术支撑和赋能。可见,数字经济时代需要大力提升劳动者数字化技能,让数字就业成为拉动经济增长的重要引擎。

2.劳动形态层面:灵活就业成为常态,趣缘合作价值凸显

数字经济时代,数字技术打破了传统组织边界,个人进入市场的壁垒不断降低,生产活动可以在数字平台上进行高效率运转。借助数字技术赋能,形成了协同、开放、多边、共享的经济模式,大量去雇主化、平台化的新就业形态不断涌现。新就业形态催生了大量灵活就业岗位,促使就业模式从传统的“公司+雇员”向“平台+个人”转变,为劳动力市场创造了更多低门槛、多元化、灵活性的创富职业。全球领先人力资源咨询提供商德科集团最新公布的《重塑常态:定义职场新时代2021版》显示,从全球范围来看,超过半数(53%)的员工希望继续保持混合工作模式,其中至少一半的工作时间采用远程办公,并且大部分(71%)的受访者已在家中建立能有效满足远程办公的工作环境。可见,混合工作模式已蔚然成风,灵活性是关键,不论是企业管理层还是劳动者个体,只有充分认识到职场的变化趋势并采取积极应对措施,才能在充满不确定性的环境中保持领先并取得成功。灵活就业盛行的背后是以个体兴趣、才华、自由为基础的“趣缘合作”。大量灵活性新职业的产生改变了传统功能性分工的职业模式,以趣缘合作为基础、充分给予个体自由与创造性发挥空间的新工作模式成为常态[22]。一批有创意、有能力的“新个体工商户”在数字经济时代快速成长,微商、电商、网络直播、创客平台、云端健身教练等多样化灵活就业不仅为更多个体梦想插上翅膀,而且为新发展阶段的中国经济开辟了就业新空间、带来了发展新活力。

3.劳动报酬层面:收入水平显著提升,扎实推动共同富裕

共同富裕是社会主义的本质要求。习近平总书记在2021年第20期《求是》杂志上发表重要文章《扎实推动共同富裕》,指出现在已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段,要扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。中国发布的大量新职业具有较大包容性和灵活性,是帮助低收入群体拓宽就业渠道、增加收入的重要途径。新职业分工细、需求大,具有广阔发展空间,尤其是为大学生、退役军人、农民工、家庭主妇等重点群体提供了大量就业和创收机会。例如,互联网营销师在扶贫道路上发挥了重要作用,农产品通过直播带货方式打开销路,可有效改善贫困地区困境,为农民带去就业机会,并提高收入水平。网约配送员帮助许多贫困地区人口在城市实现快速就业。美团研究院发布的《2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告》显示,美团骑手中建档立卡贫困人口有25.7万人,占骑手总量的6.4%,其中有25.3万人已经实现脱贫,脱贫比例高达98.4%。中国信息通信研究院联合微信发布的《2021數字化就业新职业新岗位研究报告》显示,2020年微信小程序、公众平台、视频号均有超过60%的主体雇用了大学毕业生,同时,残障人士、进城务工人员、家庭妇女、退伍军人重点帮扶人群在数字生态中增加了就业渠道和收入水平。北京市人力资源和社会保障局发布的《2021年北京市人力资源市场薪酬大数据报告》首次公布了30个新职业的薪酬水平,这些新职业的工资水平整体较高,半数以上职业的年薪中位值超过了15万元。

4.劳动保障层面:保障水平有待提升,保障制度建设滞后

数字经济发展不断催生新职业,加速了职业重构,然而劳动法规、与公共就业服务相关的就业扶持政策、公共培训等尚未及时延伸覆盖到新职业群体,导致许多新职业群体在劳动安全、工时规定、最低工资、社会保险、集体谈判等方面的保障水平有待提升[23]。总之,职业重构仍然面临诸多制度建设滞后问题,具体表现为:一是职业认定程序需要提速。随着数字技术驱动的新产业、新业态、新商业模式不断涌现,“三新”经济加速了职业更替周期,未来应及时向社会公布新职业,制定《职业分类大典》动态更新机制。二是职业统计体系需要建设。近年来中国发布了大量新职业,然而尚未建立起以新职业为基础的统计体系,尽早统计新职业从业者就业数据,有利于及时评估从业者就业面临的问题。三是职业技能提升需要强化。数字技术在数字经济时代扮演着重要角色,大量新职业人才缺口是因为数字技能短缺,因而需要加强新职业培训,形成较为完善的新职业从业者教育、培养、实践体系,减少由于数字技能短缺造成的结构性失业。四是职业保障体系需要完善。新职业快速涌现的时代,职业产生的速度快于保障体系完善的速度,唯有加快完善新职业群体的社会保障体系,才能减少新职业从业者干事创业的后顾之忧,促进新职业进入健康发展快车道。

三、数字经济时代青年职业发展:认知、规划与进阶

(一)数字经济对青年职业发展的影响分析

1.数字经济时代青年职业发展面临的机遇

数字经济对灵活就业、创业增长、“她经济”、就业结构等层面带来显著影响,为青年职业发展带来了新机遇。在灵活就业层面,数字经济时代职业的灵活性成为许多青年人选择就业的考量因素之一,“斜杠青年”更是成为网络热词和许多青年群体的时代标签(见表4,下页)。随着数字技术与实体经济加速融合,灵活就业将成为工业经济向数字经济转化过程中青年就业的长期趋势。在创业增长层面,众创、众包、众扶、众筹等新模式使数字经济成为青年创新创业主战场。借助数字平台赋能不仅能够降低青年群体创业的进入障碍和市场扩张成本,而且会增加青年群体在数字平台内的创业动机和创业热情[24]。在“她经济”层面,数字经济提高了女性青年群体劳动参与率。随着电子商务、直播带货、移动出行等行业的快速崛起,互联网营销师、全媒体运营师、网约车司机等新职业因其具有的显著灵活性,以及在工作生活平衡方面的优势,受到很多女性青年青睐。不仅如此,数字经济还有助于提升女性青年收入水平和就业质量,推动不同性别青年工资平等[25]。在就业结构层面,数字经济在与互联网结合的过程中,创造了很多新产品、新业态、新模式,数字技术使时空距离大大压缩,基于面对面交互模式的传统流通系统转变为跨时空网络交互模式,有助于打破以地域、技术划分的行业壁垒,加速了全国统一大市场的建立,为青年在不同区域、行业进行职业流动提供了便利,优化了青年就业结构。625999EE-8D37-4725-98D0-11428855CAD5

2.数字经济时代青年职业发展面临的困境

数字经济在职业生涯规划、技能提升、“机器换人”、权益保障、社会认同度等方面给青年职业发展带来了新挑战。就职业生涯规划而言,数字经济使青年群体在新兴领域职业找到了志趣相同的“圈层”,但也应注意到,与新兴相伴的是探索,与流动性相伴的是不确定性。从事新兴领域职业的青年群体成长路径不明确,在职业生涯规划上很难与从事传统职业的群体获得相应的参照系。据《青年就业与职业规划报告(2021)》显示,当前中国青年普遍具有职业规划意识,但仍缺少清晰、明确的职业规划(见表5)。就技能提升而言,随着数字技术的革新,数字技能成为各行各业的基础通用能力,相关职业技能已成为全国青年学习的“标配”。数字经济对于新兴领域职业数字技能的迁移性和快速迭代提出了更高的要求,当前新兴领域职业技能培训仍然不充分,青年群体专业不对口或专业面太窄,且缺乏实践和相应的工作经验。青年群体的数字技能缺失、专业数字技能面临培育掣肘显著影响了青年群体职业发展。就“机器换人”而言,伴随着工作流程自动化和数字化发展,针对数据录入、会计和行政服务等技能需求的职业加速减少。就权益保障而言,数字经济催生的许多新职业成长基础相对薄弱,如健康照护师等与人类健康安全相关的新职业的准入标准和行业规范仍需完善;网络营销师、网约配送员等灵活就业性质的新职业面临社会保障不完善等问题,缺乏职业“安全感”。就社会认同度而言,数字经济时代许多新职业的社会认同度有待加强,据《新360行:2021年青年新职业指南》显示,家人不支持不理解、听起来不够体面是影响青年群体从事新职业的主要顾虑。此外,劳动力市场中的就业信息不足和就业歧视导致的就业不公平也是当下青年职业发展面临的困扰。

(二)数字经济时代青年职业认知、规划及进阶分析

1.青年职业认知

数字经济时代,职业重构会显著影响青年职业发展。青年群体既面临着人工智能等数字技术大范围运用对青年就业岗位带来的挑战,又面临着新就业形态大量涌现创造的就业新岗位和新机遇。为适应数字经济时代职业发展需求,青年群体需要从自我认知和外部认知两方面进行更全面更深刻的认知。就自我认知层面而言,青年群体应综合剖析自身禀赋特征(如性格、天赋等)、学历与技能水平、社会资本、价值追求、兴趣爱好等,从自身角度扬长避短,筛选出自己更适合更热爱的职业类型。就外部认知层面而言,青年群体应充分认识到当前劳动力市场面临职业重构、数字化转型、远程工作加速、“机器换人”与人机协作、灵活用工和灵活就业盛行等重大变革,从外部角度研判数字经济时代职业发展趋势。通过自我认知和外部认知,青年群体可对数字经济时代职业发展拥有更清晰的认知。

2.青年职业规划

职业认知定位清晰后,青年群体需要站在全生命周期角度对职业生涯进行合理规划。纵观整个生命周期,一般而言,职业发展轨迹将呈现单峰形状,随着年龄的增长,职业发展呈现上升趋势,当达到顶峰后就会呈现下降趋势。与职业发展曲线相随的是个体家庭事务曲线,由于个体从事职业和结婚年龄往往存在偏差,家庭事务曲线达到峰值的速度往往慢于职业发展曲线。职业发展曲线与家庭事务曲线一般在30—40岁相交,此时,个体不仅可能遇到职业发展的瓶颈,而且会面临较为繁重的家庭事务纷扰,导致这期间往往成为个体职业发展危机期(见图1)。数字经济时代,一方面,零工经济、平台经济等新经济新业态蓬勃发展,另一方面青年群体就业观念发生转变,个体追求更加灵活自主的工作方式,两种力量促使劳动力市场除了传统标准就业形式之外,自主创业、零工就业等就业方式也开始盛行。借助数字技术赋能,远程办公、即时通信、知识分享、网络直播等模式为青年群体创造了更多就业创业的机会,使其职业规划不再局限于单一岗位,而成为身兼数职的“斜杠青年”。“斜杠青年”背后反映的是社会更加复合化的分工模式带来的一场个人身份革命[6]318,也是数字经济时代青年群体应注重培养的职业规划新理念[26]。在面临传统标准就业、自主创业、零工就业、“斜杠青年”等多种就业方式选择下,青年群体应结合职业认知和全生命周期职业发展进行合理规划,选择适合自己的就业方式。

3.青年职业进阶

职业规划设计后,青年群体应努力谋求职业长足发展。个体在30—40岁往往面临职业危机,此时正是个体由青年群体迈入中年群体的过渡时期。职业瓶颈凸显、家庭事务增加、年龄优势弱化三重因素叠加会显著影响个体职业发展。与此同时,数字经济时代劳动力市场加速变革,新技术、新服务、新职业迭代升级。为了能迅速适应市场需求,青年群体应积极拥抱新经济新业态,保持终身学习态度,持续提升数字素养和技能,不断培育创新思维避免被机器替代,从而突破职业危机,从职业第一发展曲线迈进职业第二发展曲线(见图1)。面向未来,数字经济使每个个体均有机会成为市场活跃主体,创新、创业、创意能力将得到极大释放,青年群体作为数字经济发展的参与者和见证者,应有效遵循“长板理论”,积极发挥自身优势特点[27]139,抓住时代机遇,努力成为数字经济蓬勃发展的推动者。此外,大量涌现的新就业形态成长基础相对薄弱,青年群体应提高维权意识,保障自身合法权益,促使全生命周期职业健康发展。综上可知,根据青年职业认知、规划及进阶,可以构建数字经济时代青年职业发展方法论:认知、规划与进阶(见图2)。在该方法论指引下,青年群体可以清晰认知自身优势偏好,以及外部劳动力市场发生的深刻变革,通过结合职业认知和全生命周期职业发展进行合理规划,选择适合自己的就业方式,并保持终身学习和持续创新态度,不断突破职业危机,促使数字经济时代职业保持长足发展。

四、结论与政策建议

数字经济时代,新旧职业更替速度不断加快,职业体系发生深刻变革。青年是国家的未来、民族的希望,职业体系变革关系着青年就业、社会稳定和高质量发展。本文对数字经济时代职业重构与青年职业发展进行了分析,研究发现:第一,职业是社会分工深化的产物,呈现动态演进趋势,数字经济加速了新旧职业更替速度。职业化理论和职业系统论对新职业发展具有理论指导意义。制定中国特色职业体系不仅要促进新职业朝着标准化、规范化、制度化的职业化方向发展,而且要考虑不同职业之间的管辖权和职业工作内容,以促进不同职业在生态系统中互利共生。第二,数字经济时代职业体系发生显著变化。一、二产业职业呈减少趋势,第三产业职业显著增加。就年龄构成而言,与中老年群体相比,青年群体退出一、二产业的速度更快,而第三产业中的商业、服务业人员,青年群体占比并未呈现明显增速优势。第三,就业政策扶持、数字经济发展、组织模式变革和就业观念转变是职业重构的动因,数字经济推动职业朝着服务化、智能化、技术化、多元化方向发展。职业重构对劳动技能、劳动形态、劳动收入和劳动保障产生了显著影响,其中劳动技能更加重視数字技术应用,大幅降低了体力门槛;灵活就业成为一种重要的劳动形态,更加重视趣缘合作;劳动收入稳步提升,有利于推动共同富裕;劳动保障尚有不足,仍需做好保障制度建设。第四,数字经济时代,青年群体缺乏清晰、明确的职业规划,青年群体应在职业认知、规划及进阶方法论指引下,清晰认知自身优势偏好,以及外部劳动力市场变革,结合职业认知和全生命周期职业发展进行合理规划,选择适合的就业方式,并保持终身学习和持续创新态度,突破职业危机,促使职业取得长足发展。为进一步优化中国特色职业体系,促进青年职业健康发展,提出如下政策建议:625999EE-8D37-4725-98D0-11428855CAD5

第一,大力激发数字经济活力,培育青年数字就业潜能。首先,坚持以经济增长带动新增就业,继续壮大数字经济规模,激活市场主体活力,加快发展育幼、养老、健康、家政、物业、文化、体育、娱乐等生活服务业数字化转型升级,推动生产性服务业向专业化、价值链高端延伸,积极发展新就业形态,为青年群体创造更多新就业、新岗位和新职业。其次,继续鼓励支持灵活就业,坚持放开搞活和规范发展并重原则,将灵活就业健康发展纳入就业优先战略总体规划,顺势而为,补齐短板,加快清理取消阻碍灵活就业发展的不合理限制,加强灵活就业政策服务供给,激发青年群体创新创业活力和趣缘合作能力,重塑数字经济时代青年群体职业发展观。最后,持续推动就业结构数字化转型升级,不断增强青年群体数字就业潜能,提升数字经济时代催生的新职业社会认同度,引导青年群体向新职业领域有序转岗再就业,促使数字就业和新职业行稳致远。

第二,优化升级企业组织模式,完善青年职业权益保障。首先,企业要运用数字平台,加速数字化转型升级,打通产业链各个环节,形成“平台+企业”的数字化组织模式,注重组织边界网络化、组织结构柔性化、组织环境开放化、管理层级扁平化,充分为青年职工赋能,积极开发新业态,加速发展新商业模式,创造更多新就业形态增长点。其次,企业要全面贯彻落实人力资源和社会保障部等八部门印发的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》,依法合规用工,若符合确定劳动关系的情形,应当依法签订劳动合同;若不完全符合确定劳动关系的情形,应签订书面协议,明确企业和劳动者的权利义务,积极履行用工责任,努力为青年群体拓展职业发展空间。最后,政府、企业、工会和行业协会等主体要努力做好青年群体权益保障工作。推动完善从事新职业的青年群体劳动争议的多元化解工作机制,加快推进智慧工会建设,充分吸纳从事新职业的青年群体加入工会,创新公共就业服务模式,为更多青年群体提供新职业的就业选择指导和培训服务,多措并举促进青年群体职业健康规范发展。

第三,全面推进职业教育改革,培养青年终身学习理念。首先,数字经济时代新职业对青年群体的数字技能提出了新要求,职业教育办学和培训应坚持就业导向、服务导向和市场需求导向,创新人才培养和培训方式,形成数字化意识,推动专业和课程设置与市场需求衔接,建设数字化技能学习平台,不断强化数字人才培养,加强青年群体数字技能培训。其次,抓好政府、学校、企业、社会力量四个着力点,建立以政府为主导,学校为龙头,企业和社会力量共同参与的职教联盟,推进多元办学,激发企业和社会力量参与职业教育的内生动力,鼓励有条件的企业特别是行业的龙头企业依托或联合职业学校、高等学校设立创新基地、实践基地、产业学院,校企联盟共同举办高质量职业教育。最后,弘扬终身学习理念,构建终身学习保障机制。青年群体应积极拥抱新经济新业态,保持终身学习态度,持续提升数字素养和技能水平,不断培育创新思维,为数字经济时代实现高质量发展提供强有力的青年数字人才和技能支撑。

第四,动态调整《职业分类大典》,构建青年职业技能标准。首先,加强《职业分类大典》动态调整制度顶层设计,建立健全国家《职业分类大典》修订领导小组、专家委员会、工作小组共同运行的工作机制,以现行国家《职业分类大典》为基础,秉承客观性、科学性、合理性、开放性、前瞻性原则,从职业生态系统全局角度出发确定国家职业分类,建立科学的职业动态更新规制路径。其次,建立新职业发布机制。人力资源和社会保障部职业能力建设司要密切跟踪、及时调研职业活动领域新变化,动态了解并掌握劳动力市场中新就业形态的产生和发展状况,根据社会发展需求定期发布新职业。最后,完善青年群体新职业技能标准和管理体系建设,构建多层面职业技能标准体系。当前新职业的发布主要包括职业名称、定义、主要工作内容等,与新职业相关的技能标准和管理体系建设需要人力资源和社会保障部职业能力建设司、中国就业培训技术指导中心等相关部门联合,与新职业相关的行业协会、龙头企业、研究机构、社会组织等通力合作,及时为青年群体制定新职业技能标准和管理体系。

参考文献

[1]丁述磊,张抗私.数字经济时代新职业与经济循环[J].中国人口科学,2021(5):102-113.

[2]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠敬东,译,北京:生活·读书·新知三联书店,2017.

[3]CARR A P, WILSON P A. The professions[M]. Oxford: Oxford University Press, 1933.

[4]安德鲁·阿伯特.职业系统:论专业技能的劳动分工[M].李荣山,译,北京:商务印书馆,2016.

[5]林其泉.分工的起源和发展[M].厦门:厦门大学出版社,1988.

[6]吕廷杰,刘涛,宋超营,等.从雇佣到自由人:新经济模式下的分工3.0革命[M].北京:電子工业出版社,2017.

[7]戴安娜·马尔卡希.零工经济[M].陈桂芳,译,北京:中信出版社,2017.

[8]克里斯蒂安·福克斯.数字劳动与卡尔·马克思[M].周廷云,译,北京:人民出版社,2020.

[9]刘思达.职业自主性与国家干预——西方职业社会学研究述评[J].社会学研究,2006(1):197-221.

[10]WILENSKY H. The professionalization of everyone?[J]. American Journal of Sociology,1964, 70(2): 137-158.

[11]LARSON M S. The rise of professionalism: a sociological analysis[M]. Berkeley: University of California, 1979.625999EE-8D37-4725-98D0-11428855CAD5

[12]BLEDSTEIN B J. The culture of professionalism[M]. New York: Norton, 1976.

[13]李蘭,彭泗清.中国企业家的职业化进程:回顾与展望[J].管理世界,2004(9):148-149.

[14]赵曙明.经理人职业化研究[J].南大商学评论,2006(1):1-22.

[15]李迎生.我国社会工作职业化的推进策略[J].社会科学研究,2008(5):109-114.

[16]张海.承认视角下我国社会工作职业化的本质与发展策略[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2016(5):66-72.

[17]周忠伟,周煜川.中国警察职业化的概念生成、理论意蕴与建设要点[J].江西社会科学,2020(10):182-189.

[18]刘思达,吴洪淇.法律边疆地区的纠纷解决与职业系统[J].社会学研究,2010(1):130-156.

[19]周建松.系统论视角下的国家高等职业教育发展政策研究[J].中国高教研究,2014(4):89-93.

[20]张车伟.中国人口与劳动问题报告NO.20[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[21]戚聿东,丁述磊,刘翠花.数字经济背景下互联网使用与灵活就业者劳动供给:理论与实证[J].当代财经,2021(5):3-16.

[22]高奇琦,李松.从功能分工到趣缘合作:人工智能时代的职业重塑[J].上海行政学院学报,2017(6):78-86.

[23]戚聿东,丁述磊,刘翠花.数字经济时代新职业发展与新型劳动关系的构建[J].改革,2021(9):65-81.

[24]BRIEL F V, DAVIDSSON P, RECKER J. Digital technologies as external enablers of new venture creation in the IT hardware sector[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2018, 42(1): 47-69.

[25]宋月萍.数字经济赋予女性就业的机遇与挑战[J]. 人民论坛,2021(30):82-85.

[26]任飞.我国青年职业变迁新趋势与规划新理念[J].中国青年研究,2019(5):81-87.

[27]陈思炜.知己知彼:职业定位、规划与发展[M].上海:上海大学出版社,2021.

Career Reconstruction and Youth Career Development in the Era of Digital Economy

DING Shu-lei QI Yu-dong LIU Cui-hua

Abstract: The digital economy has accelerated the replacement of old and new careers. In the era of digital economy, the number of careers in the primary and secondary industries is decreasing, and the number of careers in the tertiary industry is increasing significantly. Compared with the middle-aged and the elderly, young people withdraw from the primary and secondary industries faster, while proportion of young people in the business and service industries in the tertiary industry do not show a growth advantage. Employment policy support, the development of digital economy, the transformation of organizational model and the transformation of employment concept are the motivation of career reconstruction. Digital economy promotes the development of career in the direction of service, intelligence, technology and diversification. Occupational restructuring has a significant impact on labor skills, labor forms, labor income and labor security. Among them, labor skills pay more attention to the application of digital technology and greatly reduce the physical threshold. Flexible employment has become an important form of labor, and more attention should be paid to interest edge cooperation. The steady increase of labor income is conducive to promoting common prosperity. There are still deficiencies in labor security, and the construction of security system still needs to be done well. In line with the career development trend of digital economy, under the guidance of career cognition, planning and advanced methodology, young people should clearly understand their own advantages and preferences and external market changes, make reasonable planning in combination with career cognition and full life cycle career development, choose appropriate employment methods, maintain lifelong learning and continuous innovation attitude, break through career crisis and promote rapid career development.

Key words: digital economy;career reconstruction;career planning;youth career development625999EE-8D37-4725-98D0-11428855CAD5