正当防卫案件的证明责任分配规则研究

——以浙江省200 份刑事判决书为分析样本

2022-06-29王雯萱

王雯萱

一、问题的提出

为坚定捍卫“法不能向不法让步”法治精神,在2020 年最高人民法院、最高人民检察院、公安部(以下简称“两高一部”)发布的《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)基础上,最高人民法院、最高人民检察院又分别发布了系列指导性案例。在宏观政策的推动与案例的技术性指导之下,僵化的正当防卫条款一定程度上被激活,正当防卫适用率明显提升,但距离预期仍存有较大差距。究其原因,《指导意见》与指导性案例为正确认定正当防卫提供了详细的实体依据和适用指引,程序方面的证明规范却少有涉及。明确证明责任分配规则是证明案件事实的出发点,同时也是裁判者在防卫事实真伪不明情况下做出该由谁承担不利后果判断的落脚点。通过梳理现有学理研究,比照我国司法实践,关于正当防卫证明责任分配问题,笔者发现不仅在域外未能形成完全统一的分配规则①就英美之间甚至在美国不同的州,对于正当防卫证明责任的分配还存在不同的做法,总体来看由被告方承担说服责任呈衰弱趋势。See John C.Klotter:Criminal Evidence (5th edition),Anderson Publishing Co.1992,p45-47。,在我国检察机关有罪证明单一模式的制度背景下更是呈现出检察机关应然证明者与被告方实然承担者的反差。目前学理研究提出的多种证明责任分配方式并不足以训化实践,混乱无序的分配现状亟待解决。主要表现在以下两方面:

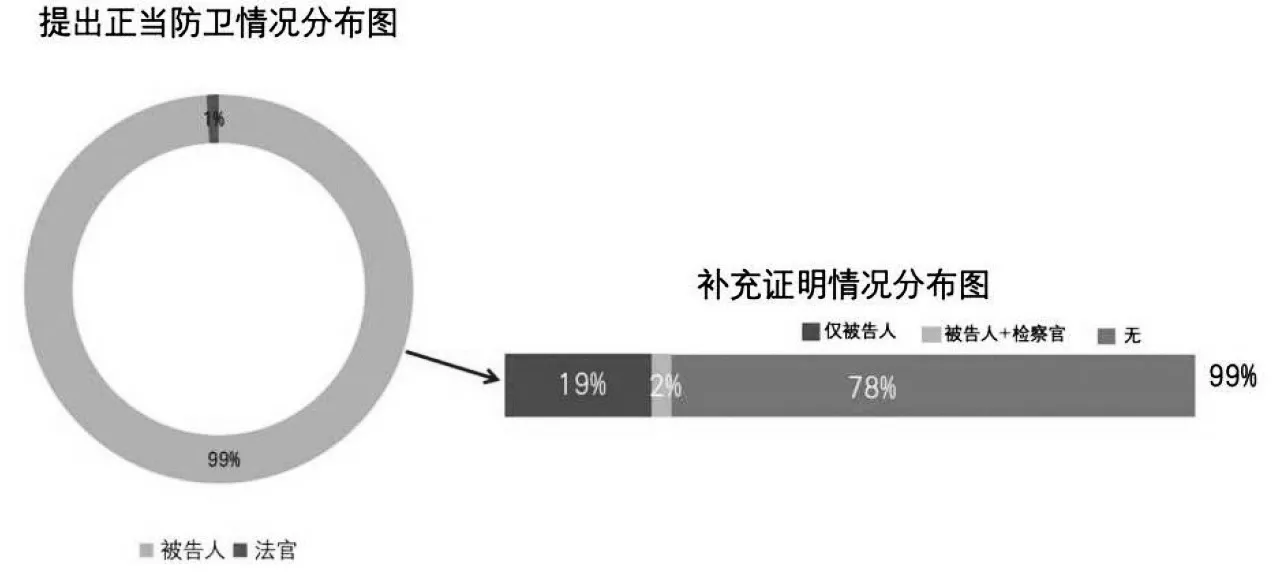

一方面,证明责任实践发展早已走在学理研究之前。当学界还在探讨正当防卫证明主体时,由被告方主张正当防卫并承担证明不能的不利后果已然成为实践的主动选择。不同于由检察机关承担举证责任的一般犯罪构成要件,正当防卫属于违法阻却事由范畴。在司法实践中由被告方承担证明不能的实际不利后果,其例外性并无制度基础和理论依据。根据无罪推定原则要求,检察机关作为指控机关需要承担证明被告方有罪的证明责任直至排除合理怀疑。有学者以此认为由被告方承担正当防卫证明责任违背无罪推定原则的基本要求。②参见李昌盛:《积极抗辩事由的证明责任:误解与澄清》,载《法学研究》2016 年第2 期。正当防卫事由并不属于法定的推定情形,应当囊括在有罪证明责任范畴内由检察机关予以证明。上述观点并未兼顾正当防卫的反向出罪性和定罪的正向证明逻辑。笔者逐一统计分析了浙江省法院在于欢案(2017 年6 月23 日)之前作出的100 份判决书(详见后文),发现其中只有1 份判决书(占1%)是由法官主动审查认为属于正当防卫明显超过必要限度情形。另外99 份(占99%)皆是由被告方主张正当防卫/防卫过当,而辩护意见采纳率仅3%。深察之,仅有2 份(占2%)检察机关补充证明不构成正当防卫。高达94 份判决书(占94%)检察机关并未证明,而是由被告方承担正当防卫主张不成立的不利后果,且其中大部分是以“现有证据不足以……”“现无证据表明……”为由认定被告方主张不成立。由此可以得出,审判阶段由被告方承担证明不能的败诉后果。正因如此,在实践对被告方证明产生路径依赖的现实情况下,有必要根据无罪推定原则探寻由被告方承担证明责任的合理依据。

另一方面,科学制定指导分配证明责任的关键元素是证明责任制度运行的关键,也是最受学界争议的问题。③主要参见谢澍:《正当防卫的证明难题及其破解——激活正当防卫制度适用的程序向度》,载《政治与法律》2020年第2期;纵博:《刑事被告人的证明责任》,载《国家检察官学院学报》2014 年第2 期;孙远:《法律要件分类说与刑事证明责任分配——兼与龙宗智教授商榷》,载《法学家》2010 年第6 期;张薇薇:《排除犯罪性事由的证明责任研究》,载《政治与法律》2014 年第8 期;陈光中、陈学权:《中国语境下的刑事证明责任理论》,载《法制与社会发展》2010 年第2 期;卞建林、韩旭:《刑事被告人证明责任研究》,载《云南大学学报(法学版)》2002 年第4 期;杜宇:《犯罪构成与刑事诉讼之证明——犯罪构成程序机能的初步拓展》,载《环球法律评论》2012 年第1 期;房保国:《论辩护方的证明责任》,载《政法论坛》2012 年第6 期;聂昭伟:《刑事诉讼证明问题的实体法依据——兼论刑事实体法与程序法的一体化》,载《法律科学》2005 年第6 期;陈瑞华:《刑事诉讼中的司法证明规则》,载《法学论坛》2003 年第4 期等等。已有研究主要包括以下三条进路:一是依据实体法构成。一般认为被告方是否承担违法阻却事由的证明责任取决于一个国家的犯罪构成理论。④同前注②。但需要注意的是,正当防卫在不同的犯罪构成理论中地位不同,⑤通常认为正当防卫不包括在传统“四要件”犯罪构成理论之中,但也有观点认为是对主观要件的否定。在“三阶层”犯罪构成理论中,正当防卫归属于“违法性”阶层。无法据其直接得出正当防卫证明责任应当由检察机关承担。对此有学者主张正当防卫证明责任是由检察机关倒置给被告方。⑥何家弘、梁颖:《论正当防卫案的证明责任》,载《中国高校社会科学》2021 年第2 期。推定是转移证明责任的一般方式,⑦龙宗智:《推定的界限及适用》,载《法学研究》2008 年第1 期。但正当防卫不属于法律推定情形。⑧例如巨额财产来源不明罪规定“如果本人不能说明其来源是合法的则推定为违法”。因此上述观点缺乏有说服力的论证。二是借鉴域外立法。正如“四海为家其实相当于无家可归”所言,⑨[美]达玛什卡:《司法和国家权力的多种面孔:比较视野中的法律程序》,郑戈译,中国政法大学出版社2015 年版,第20 页。(达玛什卡教授在这里所引用的是古罗马诗人马提雅尔的警句诗。)从我国法官职能角度出发,不同于大陆法系法官承担有罪证明责任,也没有英美法中的陪审团进行事实认定活动。我国法官肩负事实认定和法律适用双重任务。审判活动依赖于控方的起诉事实。于此,在没有深入分析如何适用“提出证据责任”“争点形成责任”的情况下,照搬域外证明责任分配模式会产生排异反应。三是重新明确基本概念。证明责任分配规则是法官认定事实的重要工具,也是诉讼得以推进的动力来源。有学者通过重新界定证明责任相关概念制定统一的分配规则,⑩参见黄永:《证明责任分配基本理论——以刑事诉讼为参照的研究》,中国法制出版社2019 年版;周洪波:《证明责任分类的体系重构》,载《法制与社会发展》2020 年第3 期。以期打破制度僵局,整治实践乱象。但现有研究成果无法保证定义的概念能够适用于每一类案件,回应实践的多种需求。

归结来说,如何分配正当防卫证明责任是一个理论有争议、实践谋发展、制度待完善的极具现实意义的问题。首先需要深入辨析被告方承担何种证明责任符合无罪推定原则的基本要求,实现发现真实的诉讼目的。在此基础上,结合实际证明情况,根据正当防卫证明的内在逻辑结构与外在影响因素,灵活公正地分配证明责任回应现实需求,彰显规则的根植性和周延性。

二、正当防卫案件证明责任分配的实践反思

(一)检察机关仅承担查明义务

首先,法律仅明确规定检察机关具有查明义务。《刑法》第20 条⑪《刑法》第20 条规定:为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。规定行使正当防卫不负刑事责任。义务在一定情况下具有塑造法律规范的作用。⑫参见[德]伯恩·魏德士:《法理学》,丁小春、吴越译,法律出版社2003 年版,第63 页。《刑事诉讼法》第171 条⑬《刑事诉讼法》第171 条规定:人民检察院审查案件的时候,必须查明:(一)犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确;(二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;(三)是否属于不应追究刑事责任的;(四)有无附带民事诉讼;(五)侦查活动是否合法。规定人民检察院审查案件必须查明犯罪行为是否满足不应追究刑事责任条件。该规定未言明违反法律的不利后果而缺乏强制力。与此相对应的是,《人民检察院刑事诉讼规则》(2019)第42、51 条规定特定情形下辩方具有告知义务,控方具有及时审查义务。⑭《人民检察院刑事诉讼规则》(2019)第42 条规定辩护人收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据,应当及时告知公安机关、人民检察院。第51 条规定在人民检察院侦查、审查逮捕、审查起诉过程中,辩护人收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据,告知人民检察院的,人民检察院应当及时审查。正当防卫不在其列。《指导意见》中却有相似规定,办案机关“要依法公正处理案件。要全面审查事实证据,认真听取各方意见,高度重视犯罪嫌疑人、被告方及其辩护人提出的正当防卫或者防卫过当的辩解、辩护意见,并及时核查,以准确认定事实、正确适用法律。”综观之,上述法律规范规定模糊,且指向不一不成体系,没有明确规定正当防卫证明责任应当由谁承担。

其次,检察机关具有查明义务不等同于由其承担证明责任。一方面,查明和证明指向不同诉讼阶段。查明针对审前阶段检察机关的自明过程,而证明是检察机关在审判阶段向他人证明的过程。据此,查明义务以检察机关的客观义务为基础,而证明责任体现的是检察机关指控职责。另一方面,法律效果不同。查明义务因没有明确规定法律后果不具强制力,而不履行证明责任需要承担主张不成立的严重后果。以国家安全利益和刑事追究利益为根本,检察官可以向一个作为一方当事人的追诉组织的角色上变革,实现检察官的当事人化。⑮龙宗智:《检察官客观义务论在德国受到挑战》,载《检察日报》2014 年11 月18 日,第3 版。查明义务与证明责任所反映的是检察机关在两个诉讼阶段的不同角色定位和功能面向,因此不具同质性。

最后,相比于证明责任,检察机关承担查明义务更具合理性。一是查明义务符合检察机关的职业利益和掌握证据信息的职能优势。在检察机关承担有罪举证责任的前提下,⑯《刑事诉讼法》第51 条规定:公诉案件中被告方有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告方有罪的举证责任由自诉人承担。其不希望忽略任何将来可能会损害定罪的关键性事实。⑰参见[德]托马斯·魏根特:《德国刑事诉讼程序》,岳礼玲、温小洁译,中国政法大学出版社2003 年版,第152 页。换言之,检察机关查明义务能够促进正当防卫审前认定程序。二是由检察机关承担正当防卫证明责任加重了原有的有罪举证压力。仅凭检察机关的客观义务认为检察机关是正当防卫证明责任的应然承担者,混淆了查明和证明的本质要求,也忽略了正当防卫的真正受益主体是被告方。从利益驱动角度而言,由被告方证明正当防卫比控方更合理。

(二)被告方是证明责任的实际承担主体

由于正当防卫的特殊性与例外性,从实践角度出发,检察机关未能承担起正当防卫的证明责任。以“正当防卫”为关键词,笔者通过北大法宝“类案检索”工具收集到浙江省2017 至2020 年间正当防卫案件判决书样本共计469 份,依照时间序列选取于欢案(2017 年6 月23 日)之前的100 份正当防卫判决书进行统计分析(如图1),⑱需要说明的是,之所以选取“于欢案”之前的判决书,是为了排除刑事政策因素对适用正当防卫的影响,以便后文以政策因素为变量进行对比研究。发现100 份判决书中仅有2 份判决书(占2%)检察机关补充证明不构成正当防卫,其余98 份(占98%)检察机关均未对被告方主张正当防卫有所回应。可见,在庭审环节,被告方是证明正当防卫的主要力量。原因如下:

一方面,从证明逻辑出发,即便正当防卫事由具有阻却违法反向性,而审判依旧遵循定罪的正向证明逻辑认定正当防卫。与犯罪本体要件的性质不同,正当防卫属于出罪事由,系被告方在有罪证明之外提出的独立主张。其不属于犯罪事实,而是独立于犯罪事实的例外情形。⑲同前注②。在覃某故意伤害案⑳参见(2016)浙0603 刑初1003 号判决书。中,覃某称“对方掐其脖子,用膝盖撞其肚子”。审判机关以该事实未有其他相关证据予以证明为由,认为证明不法侵害正在进行的证据不足,从而判定被告方行为不属于正当防卫。这足以说明,法官认定正当防卫遵循的依旧是正向证明逻辑,与检察机关指控有罪逻辑恰恰相反。另一方面,就风险承担而言,证明责任是在指控事实真伪不明时分配风险的法律机制,21沈德咏主编:《刑事证据制度与理论》,法律出版社2002 年版,第803 页。证明主体需要承担主张不成立的败诉风险。数据表明实践中被告方是证明不能不利后果的实际承担者(如图1)。在上述收集分析的100 份判决书中,被告方主张正当防卫成立仅3 份(占3%),其余96 份(占96%)正当防卫辩护意见均未被采纳,被告方正当防卫主张被认定于法无据。因此,以结果为导向,即便检察机关未对被告方主张回应证明,法官依旧根据指控有罪的在案证据作出不利于被告方的裁判。可见,被告方是证明责任分配风险的实际承担者。

图1 “于欢案”之前浙江省正当防卫案件的证明情况

除此之外,虽然司法证明活动主要集中在审判阶段,22陈瑞华:《刑事诉讼中的司法证明规则》,载《法学论坛》2003 年第4 期。但证明责任具有一定的延伸性。近几年正当防卫认定程序明显前移,检察机关作出不捕不诉决定的比例有所升高。23参见新京报:“沉睡的正当防卫条款,距完全激活还有多久?”,http://www.bjnews.com.cn/news/2020/09/12/768423.html,根据最高检12309 公开网文书统计,2017 年1 月至2020 年4 月,全国检察机关办理涉正当防卫案件中,认定正当防卫不批捕352 件、不起诉392 件。2019 年不批捕件数和人数同比增长105.4%;不起诉件数和人数同比增长分别为107.9%、110%。早前就有学者认为证明责任是指公安司法机关应当收集证据、运用证据证明案件事实的责任。还包括诉讼当事人承担的向公安机关、人民检察院和人民法院提出证据证明自己主张的义务。24陈光中、徐静村:《刑事诉讼法学》,中国政法大学出版社2001 年版,第180 页。通过分析最高检发布的6 起正当防卫不捕不诉典型案例也可以发现,25《最高人民检察院发布6 起正当防卫不捕不诉典型案例》,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202011/t20201127_487542.shtml#/审前阶段证明责任由公安机关和被告方合力承担,检察机关则主要负责审查工作。具言之,检察机关在审查起诉阶段获取案件信息的渠道主要包括两条途径,分别是查阅侦查阶段的案卷笔录,提审犯罪嫌疑人听取供述与辩解。若发现可能构成正当防卫的案件线索,检察机关将会将案件退回公安机关要求其补充侦查防卫事实。例如,周某某正当防卫不起诉一案,枞阳县人民检察院经审查认为,“周某某的行为可能属于正当防卫,遂决定对其取保候审,并重点围绕是否构成正当防卫退回补充侦查、补强证据。”一旦认定构成正当防卫,检察机关将作出不捕不诉决定。反之,提起公诉。

由此可见,不论审前阶段,亦或审判阶段,被告方是正当防卫成立的直接受益者,也是证明责任的实际承担者。其始终在证明正当防卫过程中扮演着积极证明的角色,并承担正当防卫不成立的败诉风险。

(三)被告方无法达到证明要求

由上文可知,司法实践中被告方承担着正当防卫的证明责任,而证明效果呈现为后果承担“多”、事实发现“少”的特点。这是因为在我国特殊的刑事司法环境下,控辩力量悬殊,被告方举证能力极其有限。被告方虽然具有亲历案件的优势,但难以在控方的证据体系之外提出实质证据满足证据裁判的实质需要。在紧张的供需关系之下,无法充分证明防卫事实。证据所含信息的局限性不仅具有多种解释可能性,还扩充了运用经验事实的空间,同案不同判风险随之升高。

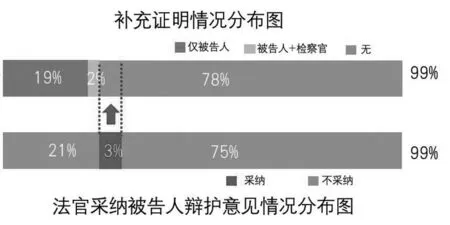

1.被告方证明能力有限

从被告方证明情况来看,根据上述100 份判决书显示,其中仅有21 份(占21%)被告方在主张正当防卫的同时提供了新的事实线索,意味着只有少部分被告方进行了实质证明活动。例如杨某某故意伤害罪一案26参见(2016)浙0226 刑初612 号判决书。,杨某某称“对方冲过来殴打其时,扑在其刀上所致,非其故意捅伤”。即便提供新的事实线索,也需要进一步查明。分析发现,上述21 份正当防卫辩护意见均未被法官采纳,裁判理由主要是被告方难以提出实质证据。沈某故意伤害案27参见(2016)浙04 刑初38 号判决书。中,被告方沈某提出“结合证人莫某、韦某2 的证言可以证明沈某1 纠集被害人王某1 企图报复的事实”,法官以“现有证据并不足以证明沈某1 纠集被害人王某1 蓄意报复”为由不采纳被告方的辩解。对比认定正当防卫的3 份判决书中(占3%)发现,法官主要根据在案证据自主认定正当防卫。与上文得出的被告方无法提出实质证据予以印证而主张不成立之间相对应,法官审查判断被告方主张也依赖于检察机关所提供的在案证据。虽然符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉司法解释》第73 条规定28《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第73 条规定“对提起公诉的案件,人民法院应当审查证明被告方有罪、无罪、罪重、罪轻的证据材料是否全部随案移送;未随案移送的,应当通知人民检察院在指定时间内移送。人民检察院未移送的,人民法院应当根据在案证据对案件事实作出认定。”的证据未移送情况下根据在案证据认定事实,但却使得被告方处于不利境地,因其主张能否成立完全取决于检察机关提交的证据范围和质量。在缺乏提交有关证据的强制规定背景下,鉴于检察机关提供新证据材料将可能破坏其原本指控体系的完整性,这将会加剧防卫事实难以得到有效证据支撑的可能性。

图2 “于欢案”之前浙江省正当防卫案件被告方证明效果

2.刑事政策未减轻被告方的证明责任

刑事政策是司法活动动态演变的关键元素,是国家在一定时期对犯罪以及犯罪与刑事司法活动关系的稳定的指导原则,29张明楷:《外国刑法纲要》,清华大学出版社1999 年版,第128 页。也包括具体司法实践中操作活动的倾向性。30黄永:《证明责任分配基本理论——以刑事诉讼为参照的研究》,中国法制出版社2019 年版,第198 页。于欢案等一系列案件激活了正当防卫的司法适用,31陈兴良:《正当防卫教义学的评析与展开》,载《中国刑事法杂志》2021 年第2 期。《指导意见》的发布更是细化了正当防卫认定规则,但没有改善正当防卫证明难问题,实践观察表明反而提高了被告方证明正当防卫的难度。

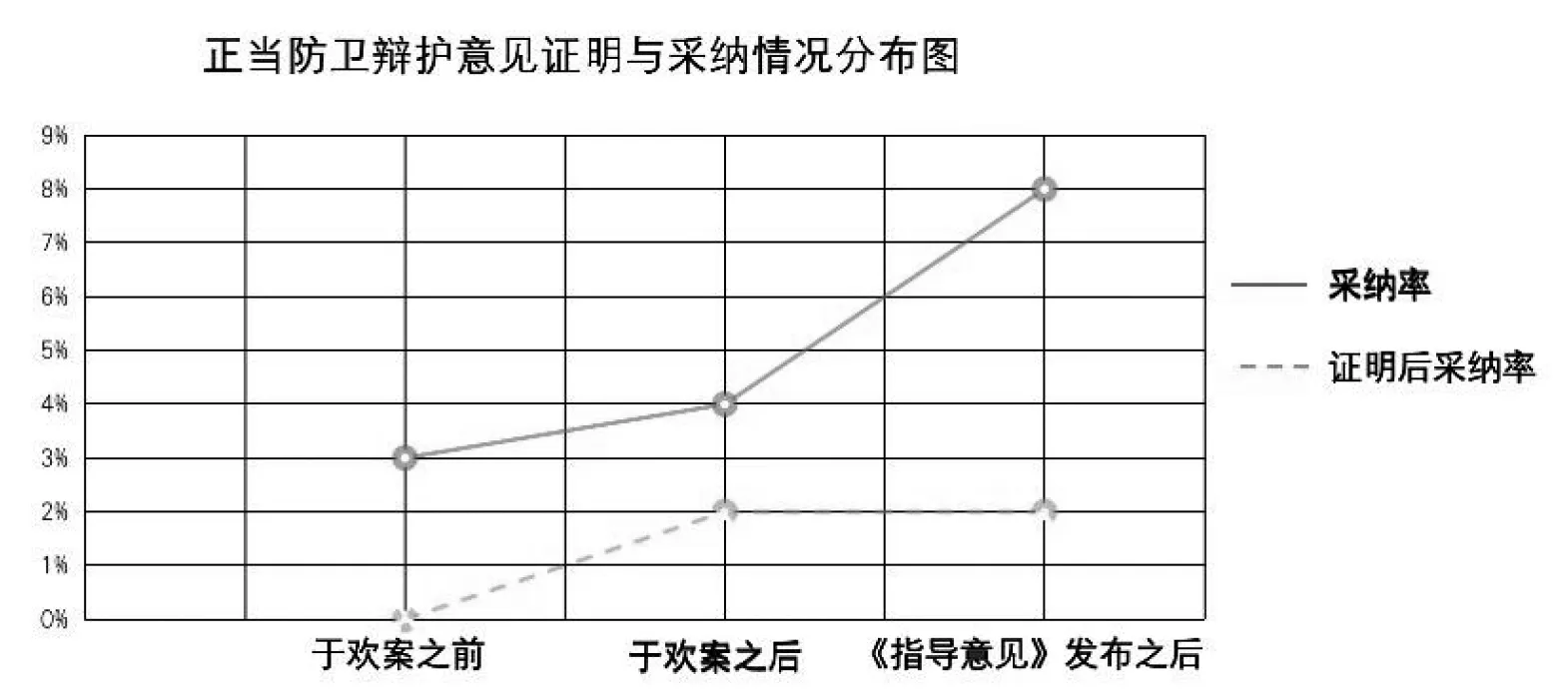

为了直观地体现刑事政策与正当防卫证明情况两者之间的关系,笔者在原来的100 份判决书基础上,以刑事政策为变量,选取于欢案之后和《指导意见》发布之后两个时间点,按照时间序列分别收集浙江省在这两个时间点后作出的各50 份判决书,并对上述总共200 份判决书进行统计分析。32需要说明的,为了保证前后样本不受环境因素影响,笔者依旧从浙江省收集样本。因为考虑到《指导意见》发布时间不长,没有足够大的样本可供收集,为保持一致在前后的时间点上各选取了50 份判决书。结果显示,正当防卫辩护意见的采纳率在上述三个时间点分别以3%、4%、8%依次上升(如图3),切实反映出刑事政策在激活正当防卫条款方面获得的显著成效。

图3 浙江省2017-2020 年正当防卫辩护意见证明与采纳情况

值得注意的是,与上文所述于欢案之前被告方的证明活动与法官是否采纳之间不相关联不同,被告方证明后的采纳率在于欢案之后与正当防卫采纳率呈同步上升趋势。这说明被告人证明活动与法官发现防卫事实之间发生了联动反应。刑事政策激励被告方积极证明,被告方的证明活动反过来又帮助法官准确认定正当防卫事实,两者相辅相成。但需要引起重视的是,虽然根据《指导意见》相关规定,司法机关要“高度重视犯罪嫌疑人、被告方及其辩护人提出的正当防卫或者防卫过当的辩解、辩护意见,并及时核查”。但被告方证明后的采纳率并未随着《指导意见》的发布继续上升(仍为2%),正当防卫采纳率却显著上升至8%。这说明两者联动关系受阻。第一,《指导意见》的重心在于指导司法机关如何适用正当防卫,适用率上升反映出法官的认定标准有所变化。但其对证明阶段影响甚微,被告方的证明效果未有提升。第二,强调防卫具体细节对法官审判提出了更高要求,以防卫过程定案实则加大了正当防卫的证明难度。为帮助法官准确认定防卫事实,缓解审判压力,尤其是关涉当事人独知的防卫信息,被告方被赋予了更高的证明期待。第三,要求重视正当防卫辩护意见相关条款践行效果不佳。前后对比可见,在更注重防卫过程认定的背景下,司法机关并未减轻被告方的证明责任,形式化核查辩护意见不能为被告方证明提供实质帮助,而重视辩护意见条款对司法证明活动缺乏强制力。

总而言之,在法律仅规定检察机关具有查明义务的情况下,被告方基于诉讼利益被动承担正当防卫的实际证明责任。但是,被告方证明能力有限且正当防卫证明难度系数较高,被告方无法达到证明要求,因此其面临极高败诉风险。笔者认为,不论是由检察机关承担证明责任,亦或是被告方,以上两种单一主体承担模式都无法实现正确适用正当防卫的法治目标。为此,有必要根据正当防卫证明逻辑,结合控辩双方各自的证明优势,公正灵活地分配证明责任。

三、被告方承担有限证明责任的正当性基础

(一)符合无罪推定原则的总体要求

无罪推定原则,在我国刑事诉讼法中具体表现为疑罪从无原则。证据不足不能认定被告方有罪,法官就此应当作出被告方无罪判决。控诉方承担被告方有罪的证明责任是无罪推定原则的重要内容。33卞建林主编:《证据法学》,高等教育出版社2020 年版,第289 页。在上述前提下,通常认为被告方不承担无罪的证明责任。需要注意的是,无罪推定原则仅仅指向的是对检察机关有罪证明的总体要求。而在实际庭审过程中,刑事证明因控辩两造的对立主张变得更为复杂,证明活动常常往返于控辩之间。这就是说,在各个事实认定单元无法概括式地用控方承担有罪证明责任一言以蔽之。为最大程度还原案件事实,防止提出难以查证的辩解即“幽灵抗辩”,34万毅:《“幽灵抗辩”之对策研究》,载《法商研究》2008 年第4 期。在不违反无罪推定原则总体要求的基础上,证明责任会根据争议事实证明逻辑予以具体分配。即使是以正当程序闻名的英国和美国,明确承认并严格奉行无罪推定原则,其同样许可成文法和普通法上对被告方证明责任的认定。法国、德国、日本、意大利等国也如此。35卞建林主编:《证据法学》,高等教育出版社2020 年版,第291 页。

一方面,就证明对象而言,正当防卫并不在控方指控有罪的证明体系中。控方指控有罪以实体法规范为总指挥。而不论是“四要件”,还是“三阶层”,都将正当防卫排除在罪体之外。对此有学者提出,分别依据不同的犯罪构成理论的两大法系具有让被告方承担一定证明责任的相似性,由此可证明违法阻却事由证明责任与犯罪构成理论没有实质关联。36张薇薇:《排除犯罪性事由的证明责任研究》,载《政治与法律》2014 年第8 期。这实际上是由正当防卫的例外性和非常态所决定的。在满足实体法规范的大前提下,被告方提出免责事由,与前者包含的构罪事实之间实则是递进关系。也就是说,免责结论是否成立并不影响构罪的前提事实存在。反之,只有前提犯罪事实的存在,才有主张正当防卫的必要。那么,在被告方没有主张正当防卫的情况下,控方证明达到犯罪事实清楚、证据确实充分程度,有罪指控成立。因此,正当防卫不在控方有罪证明对象范畴之内,而是在控方指控事实基础上由被告方提出的免责事实,不属于推定有罪情形。

另一方面,就证明结果来看,无罪推定原则要求控方承担有罪举证责任达至排除合理怀疑。只要存有合理怀疑,检察机关就要承担指控不力的败诉后果。而由被告方承担有限证明责任不必然减轻控方结果责任,反而成为控方在排除合理怀疑之外的证明延伸。首先,由上文可知,正当防卫是在原有指控事实基础上的免责事实,并非是对指控事实的怀疑,而是另外提供免责的事实依据。但两者并非完全并行不悖,一旦正当防卫成立,被告方将免责无罪。因此,以最终结果为导向,某种程度上说被告方和控方具有对立性。其次,证明责任具有多种分配方式。以英美法为例,包括主张责任、提出证据责任、说服责任。三者之间呈现递进关系,各自所含证明要求不同,其中说服责任对应排除合理怀疑的证明标准。考虑到被告方主张正当防卫的最终目标是阻却犯罪事实的违法性,控方需要结合免责事由和指控事实履行最终的说服责任。最后,被告方承担有限证明责任意味着控辩形成证明合力,共同证明正当防卫这一待证事实。在控辩合力模式下,控方不仅能够更好地履行有罪举证责任,防止承担不必要的证明负担。同时,由被告方在自身证明能力范围内履行证明责任能够避免有罪推定。

(二)实现刑事诉讼发现真实的目的

证明责任(burden of proof),被视为一种诉讼法上的证明负担。37黄维智:《我国刑事证明责任分配的理论重构》,载《天府新论》2008 年第4 期。在证明责任的负担属性主导下,出于保护被告方权利的考虑,一般不由其承担证明责任。然而,即便司法实践强调“重证据不轻信口供”,在我国被告方仍是证明案件事实最重要的信息源。因此,为了查明案件真相,作出准确裁判,特殊情形下会通过法律推定的形式转移部分证明责任。同理可得,由被告方承担正当防卫有限证明责任,能体现其当事人的主体地位,且有助于查明防卫事实。主要表现在以下三个方面:

第一,推进正当防卫认定进程。具备证明能力是主体承担证明责任的必要条件之一。相较之控方,被告方在认定正当防卫起始阶段更具证明优势。鉴于正当防卫的非常态性,防卫意图等内在事实是其认定的重难点。《指导意见》尤为强调主客观相一致的认定思路,要求认定防卫意图、手段、强度、限度等元素时要充分结合案发过程和当事人的紧张、恐慌心理,不能对防卫人过分苛求。这就要防止法官的职业惯性,依赖于一般的经验法则和逻辑法则推定,38同前注②。而陷入以事后正常情况下冷静理性、客观精确的标准认定防卫。考虑到社会公众的一般认知会受环境、政策、道德等多种因素影响,被告方作为当事人向法官解释防卫心理等相关事实更具可期待性。而发生在密闭空间内的人身侵害类案件,被告方还能为法官提供公诉事实以外的一些案发细节,甚至是未被侦查机关收集在案的隐蔽性证据。以谭某故意杀人案39参见(2016)浙07 刑初22 号、(2016)浙刑终329 号判决书。为例,因谭某父亲系被人从背后勒颈窒息死亡,一审判决谭某构成故意杀人罪,判处有期刑期11 年。二审法官认定谭某的行为开始具有防卫因素,故意杀人情节较轻,改判为有期徒刑3 年,缓刑3 年。其中,谭某的供述与辩解是帮助二审法官还原案发过程的关键证据。据谭某所述,父亲在出租房内对其实施殴打等不法侵害在先,且供述的案发时父亲吸毒细节与现场留下的毒品等客观性证据之间相互印证。可见,被告方是证明正当防卫事实的重要信息源,其掌握有与防卫相关的独知性事实。

第二,激励被告方积极证明。一方面,承担证明责任能体现被告方的当事人诉讼地位。证明责任兼具负担和权利属性。控方虽然承担有罪举证责任,但同时享有一系列证据调查权。同样地,被告方本应有机会发表本方的意见、观点和主张,提出据以支持其主张的证据和论据,并拥有为进行这些活动所必需的便利和保障措施。40陈瑞华:《刑事审判原理论》,北京大学出版社1997 年版,第64 页。但在我国特殊刑事司法环境下,被告方作为重要信息源不承担证明责任,而是仅作为辩控审流水线式证据传递的源头之一,由此而面临被工具化和被边缘化的庭审困境。因此,通过由被告方承担部分证明责任提高诉讼参与度,不但能发挥证明作用,还可以巩固诉讼当事人的主体地位。另一方面,促进被告方自证清白以降低定罪风险。在控审分离、不告不理的司法背景下,当事人通过提出主张来参与诉讼并使自己的主张成为判决的基础。41[德]莱奥·罗森贝克:《证明责任论:以德国民法典和民事诉讼法典为基础撰写》,庄敬华译,中国法制出版社2001 年版,第45 页。考虑到当事人比任何人更了解自己的案件,因此被告人有充足的动机在争端解决中投入最佳的资源。42[美]艾伦:《艾伦教授论证据法(上)》,张保生、王进喜、汪诸豪等译,人民大学出版社2014 年版,第146 页。事实证明,于欢案前后正当防卫的主张率皆为99%,证明难度高低不会影响被告方提出对有利的正当防卫辩护意见。43有学者认为正当防卫如果很难被证明的话,被告方在刑事诉讼中则更少地提出正当防卫的辩护。参见黄永:《证明责任分配基本理论——以刑事诉讼为参照的研究》,中国法制出版社2019 年版,第202 页。因此,为了避免诉讼不利而产生的证明必要才是主要影响因子。44[日]土本武司:《日本刑事诉讼法要义》,董璠舆、宋英辉译,台湾五南图书出版公司1997 年版,第306 页。域外有调查指出被告方如果不积极抗辩定罪风险将会更高。45See Ronald J.Allen and Alex Stein,Evidence,Probability and the Burden of Proof,Arizona Law Review,2013,Vol.55:557,p.568.于此,有观点支持通过施以被告人证明责任来让他们尽可能地自救。例如在Summers v.Tice 案46See Edward W Cleary,Presuming and Pleading:An Essay on Juristic Immaturity,Stanford Law Review,1959,vol.12,no.1,p.12.中,法官让两名被告人各自承担证明其射击行为与被害人弹伤之间没有因果关系的证明责任。可见,施加证明责任激励被告人积极证明,不仅有利于最大程度发现真实,还能增强被告方诉讼参与度,推进庭审实质化改革。

第三,明确权责形成证明合力。诉讼的初始目标是在合理成本范围内最大可能地发现案件真相。47兰荣杰:《正当防卫证明问题的法律经济学分析》,载《法制与社会发展》2018 年第1 期。公正分配证明责任形成控辩证明合力同样也是为了实现节约司法成本和发现真实的双重目标。明确权责是形成证明合力的首要前提。“为了要使一个义务有效,就一定要同时有两个条件:一是,当事人必须知道设立义务并附有制裁的法律;二是,他必须实际上知道,一定的行为或者不行为或不作为会违反法律或者就等于破坏义务。除非这些条件同时发生,否则制裁就不可能对他的希望发生作用。”48[奥]凯尔森:《法与国家的一般理论》,沈宗灵译,中国大百科全书出版社1996 年版,第81 页。同理可得,正当防卫案件中如果被告方不预知自身举证不力会直接导致防卫不成立,过度信任和依赖法官自主查明,被告方未必会尽全力自证清白。在明确被告方证明责任的基础上,防止其承担超过自身证明能力的证明责任则是平衡控辩力量实现证明合力的重要砝码。例如覃某故意伤害案49参见(2016)浙0603 刑初1003 号判决书。,法官以对方掐其脖子用膝盖撞其肚子的不法侵害事实未有其他相关证据予以证明为由,认定是否存在正在进行的不法侵害证据不足,判决正当防卫不成立。要知道实践中被告方并不具备提出实质证据证明上述事实的能力,让其承担过高的证明责任会导致面临证据不足的必然败诉结果。因此,根据被告方实际证明能力公正分配证明责任,与控方形成证明合力是发现真实的可行路径。

四、被告方承担有限证明责任的一般规定与例外情形

分配规则需要后天的程序设计和证明方法,为其制度适用提供具有可操作性的路径选择。50谢澍:《正当防卫的证明难题及其破解——激活正当防卫制度适用的程序向度》,载《政治与法律》2020 年第2 期。在各国不同司法理念和刑事诉讼模式指导下,不同国家甚至美国不同州就正当防卫证明责任提供了不同分配方案。需要注意的是,在我国制度背景下,直接移植域外的正当防卫证明责任分配方法容易产生排异反应,实践效果不佳。在我国,笔者认为被告人证明能力和刑事政策应是制定正当防卫证明责任分配方案需要考虑的两个关键变量。具体原因如下:

上述两个关键变量分别代表被告方承担证明责任的底线和极限。就被告方自身证明能力而言,裁判重视对证据能力的规范意义,强调对证据合法性的审查。51卞建林、谢澍:《我国非法证据排除规则的重大发展——以〈严格排除非法证据规定〉之颁布为视角》,载《浙江工商大学学报》2017 年第5 期。受人身限制、采证标准等多方面因素影响,我国被告方提出实质证据的可能性很低,庭审过程主要围绕在案证据展开辩论。由于诉讼模式不同,在我国不具有发展被告方承担提出证据责任的制度土壤。鉴于此,以英美法为参照系,从被告人证明能力角度出发可重点发展主张责任、说服责任(我国法律称之为举证责任)。域外也有相关研究表明政策(policy)是分配证明责任要考虑的重要元素,那些难以通过制定法解决的证明问题法官需要借助于政策。52See Edward W Cleary,Presuming and Pleading:An Essay on Juristic Immaturity,Stanford Law Review,1959,vol.12,no.1,p.11.需要说明的是域外证明责任分配主要考虑政策(policy)、公正(fairness)、可能性(probability)三种元素。从刑事政策要求来看,根据《指导意见》规定,以防卫为名行不法侵害之实的违法犯罪行为,要坚决避免认定为正当防卫或者防卫过当。密闭空间防卫案件是司法实践中高度可能滥用防卫权的一类典型案件,亟须为其设置例外的证明责任分配规则以解决证明困境。

(一)建立以被告人承担主张责任为基础的一般证明责任分配模式

以主张责任为逻辑起点,主张责任(burden of pleading)指当事人必须提出具体的事实主张,以此来说服法官承认当事人所期望的法律后果的小前提(要件事实)。53参见[德]汉斯·普维庭:《现代证明责任问题》,吴越译,法律出版社2000 年版,第67 页。可以仿照民事诉讼规则在分配证明责任时考虑谁是积极主张者以及对谁来说是至关重要的这两个基本点。54See Edward W Cleary,Presuming and Pleading:An Essay on Juristic Immaturity,Stanford Law Review,1959,vol.12,no.1,p.11.对于可以推导出对当事人有利的法律规范,当事人均必须加以主张,并在有争议的情况下加以证明。55同前注,第51-52 页。由此看来,被告方是正当防卫主张成立的直接受益人,尤其承担主张责任更为适宜。

在此之前,对于主张责任与证明责任之间的逻辑关系,学界存在不同观点。有学者将主张责任置于证明责任体系之外,认为事实主张、证明责任、证明标准是诉讼活动中相互衔接、相辅相成的三个概念,而事实主张是证明责任的前提。56同前注⑥。另有学者将主张责任定位为分配证明责任的杠杆。57同前注,中国法制出版社2019 年版,第220 页。但相反观点认为证明责任包含主张责任。58参见卞建林主编:《证据法学》,中国政法大学出版社2000 年版,第325 页。笔者认为上述两种观点对于证明责任这一上位概念存在不同理解,进而容易对证明责任分配产生混淆。前者根据谁主张谁举证原则将事实主张与证明责任割裂。后者证明责任统摄主张和举证全过程更为合理。这是因为主张责任与证明责任存在同质性,同样包含特定的证明要求和相应的不利风险。将主张责任与证明责任分离容易忽略主张本身带有的证明负担。在英美国家,主张责任决定了法官的审理范围,承担者要为是否存在争议事实提供合理依据。因关乎争点是否形成,我国有学者称之为“争点形成责任”。59同前注 。以往主张责任被简单视作有罪主张,对应控方的有罪举证责任。阶段性的主张责任则因此界限不明,有必要明确被告人承担主张责任的前提条件和实现方式。

1.前提条件:提出独立的诉讼主张

由被告方承担主张责任是发挥其推进认定正当防卫进程关键作用的应有之义,前提是被告方提出独立的诉讼主张。有别于只是主张新事实以否定指控事实的一般抗辩形式,独立的诉讼主张强调的是在控方有罪主张之外提出新的诉讼主张,即控方指控事实不涉及正当防卫。司法实践中,被告方主张正当防卫主要有以下两种情形:(1)控方基于防卫过当指控有罪,而被告方主张正当防卫。(2)控方指控有罪不涉及防卫过当,而被告方主张正当防卫/防卫过当。笔者认为应当以控方是否指控防卫过当为判断依据。第二种情况属于提出独立的诉讼主张,而第一种情况仅属于防卫限度争议下的一般抗辩。原因如下:

其一,从控辩立场出发,在控方指控有罪但不涉及防卫过当的情形下,被告方是在控方有罪主张之外独立提出新的正当防卫争议事实。控辩所持立场没有必然的对立性,正当防卫主张成立并不会导致控方指控事实不成立。反之,在控方指控防卫过当的情形下,控辩双方是在对防卫性质达成共识的基础上,就防卫限度持不同主张。举例来说,刘某故意伤害罪一案,60参见(2020)浙09 刑初30 号刑事判决书。控方指控防卫过当,而被告方认为不法侵害严重危及刘某生命,提出防卫未超过必要限度。即使构成防卫过当,因有自首、初犯情节,可以免除刑罚。可见,在控方指控防卫过当的情形下,被告方是在控方主张基础上进行辩解对抗。

其二,就审理角度而言,在控方指控防卫过当的情形下,防卫事实通过起诉事实进入法官的审判视野。而控方指控有罪但不涉及防卫过当的情形则有所不同,防卫事实是通过被告人主张独立进入审理过程。在控方指控防卫过当的情形下,即便被告方不主张正当防卫,法官也会核实据以定案的有关防卫事实。再者,根据法律规定,防卫过当应当同时满足“明显超过必要限度”和“造成重大损害”两个条件。其中,“明显超过必要限度”需要根据不法侵害的性质、手段、强度、危害程度,以及防卫的时机、手段、强度、损害后果进行综合判断。可见,主张防卫过当能够延伸至对防卫全过程的审查判断。

其三,回归到证明责任,在控方指控防卫过当的情形下,控方需要对被告方的消极否定抗辩承担证明责任。反之,控方指控有罪但不涉及防卫过当的情形下,控方因指控未涉及防卫事实不承担证明责任。在前一种情况下,被告方的正当防卫主张直接对抗的是控方对防卫限度的判断,属于控方的指控范围。依照规定控方需要证明防卫过当至排除合理怀疑。既然被告人主张的新事实会破坏控方指控防卫过当的证明体系,控方就需要对争议事项进行回应证明。而控方指控有罪但未涉及防卫过当的情形则不然。因为被告方主张的防卫事实是在指控事实基础上提出的新事实,因未破坏有罪指控的证据体系而不属于控方的证明范围。

综上所述,被告方不需要对所有的正当防卫抗辩主张承担主张责任。这是因为在控方主张防卫过当的情形下,被告方的防卫主张瞄准的是控方指控体系的靶心——防卫限度。这既在控方承担举证责任的射程之内,也属于法官的审查范围。因此,真正需要被告人承担主张责任的是在控方指控事实范围之外,由被告人独立提出的正当防卫主张。

2.证明要求:达到“表面可信”的证明程度

学界虽然提出了“争点形成责任”“疑点形成责任”“初步证明责任”等多种证明责任分配方式,但未能明确所对应的证明标准。而被告方承担主张责任应当证明达到何种标准是被告方主张能否成立的判断依据。有学者提出可以参照启动排除非法证据程序所要求的形成合理疑问证明标准。其忽视了正当防卫案件中控辩双方对证据的控制程度不同于上述情形中控方具有掌握证据的绝对优势,因此不具参考价值。结合被告方证明的特点和优势所在,考虑到其收集证据较为困难,要求其承担主张责任达到“表面可信”的证明程度更具合理性。“表面可信”(prima facie)61prima facie 在牛津词典中解释为初步印象,还有待证明核实。(prima facie:based on the first impression;accepted as correct until proved otherwise.),特指在正当防卫案件中被告方在已有证据基础上提出更为合理的正当防卫故事版本作为支持其主张的依据,以使法官合理相信适用该法律规范所要求的前提事实初步成立。虽然不要求被告方必须提出实质性证据,但不能与在案的客观证据之间形成矛盾。若存在明显矛盾,则判断主张不成立。

一方面,实践经验表明,被告方仅主张正当防卫而没有提供详细完整的防卫过程,法官一般会以“与事实及法律不符”为由认定主张不成立。对比之下,当被告方提供详细防卫过程同在案证据并无矛盾且表面可信时,法官更愿意采信所述防卫事实可能真实存在。例如,在郑某故意伤害案62参见(2017)浙1023 刑初264 号判决书,本案中被告方郑某因在本县南屏乡上杨村与被害人郑某1 因建房问题发生纠纷并引发打架,郑某拿刀砍郑某1 头面部、手部等位置致伤被公诉机关指控故意伤害罪。中,控方指控郑某因私人纠纷故意伤害他人。郑某主张正当防卫,其向法官完整描述所遭受的先前不法侵害、防卫心理、防卫手段等包括被害人郑某1 多次非法入侵其住宅、郑某系在郑某1 第二次侵入住宅时阻拦无果遭拳打后才无奈拿菜刀防御、防卫过程中受伤等过程事实要件以供审查判断,法官最终认定为正当防卫。另一石某故意伤害案63参见(2020)浙10 刑初57 号判决书。中,根据石某妻子的描述,案发当时其夹在当事人中间是为了劝阻并非参与斗殴。法官通过结合邻居的证言、案发情况和社会公众的一般认知认定石某妻子的劝阻主张合乎常理。上述案件均体现出被告方主张的防卫过程是否完整、合理会影响法官对被告方辩解可信度的判断。

另一方面,与“形成合理疑问”证明要求相比,“表面可信”实则提出了更高的证明要求。由于独立于控方主张,“表面可信”更侧重于审查被告方主张的整体融贯性,意味着被告方供述的各部分事实基本上都有在案证据予以锚定。法官根据控方证据初步可以判断被告方主张是否具有真实可能性。“合理疑问”则主要用于审查控方指控的各部分事实是否有充分的证据予以支撑,以及证据之间有无矛盾,更为强调局部性。判断是否真实的标准包括解释是否完整连贯、前后逻辑是否协调一致以及证据的充分性等多重因素。64See Ronald J.Allen and Alex Stein,Evidence,Probability and the Burden of Proof,Arizona Law Review,2013,Vol.55:557,p.568.证据充分性(coverage of the evidence)作为案件事实是否清楚的基本判断标准之一,除要求证据之间相互印证以确保案件事实真实可靠之外,还表现在其能够自然完整地还原案发全过程,从而满足人们自然推理案件的认知需求。65See Ronald J.Allen and Alex Stein,Evidence,Probability and the Burden of Proof,Arizona Law Review,2013,Vol.55:557,p.570,577.而单纯增加相关信息,没有其他方面的改善,不会使事实认定者更接近真相。只有当他接收的信息是可信赖的,而不仅仅是与其决策相关的,事实认定者才会更接近真相。66[美]亚历克斯·斯坦:《证据法的根基》,樊传明等译,中国人民大学出版社2018 年版,第4 页。由此可见,完整描述防卫过程达到“表面可信”程度对于法官认定防卫事实至关重要。

3.证明合力:由检察机关履行补充证明责任

首先,主张责任是证明的第一阶段,证明结果直接关乎庭审是否需要进入下一举证环节。主张责任为被告方设置了最低证明要求,并不一定会产生争议事实主张。争议事实主张才有证明必要。67[德]汉斯·普维庭:《现代证明责任问题》,吴越译,法律出版社2000 年版,第22 页。这意味着当被告方的主张结合在案证据能够得到证实或证伪,法官对此形成内心确信情况下,法庭无需进入举证阶段。反之,若法官认为有必要补充证据进一步核实被告方所主张的防卫事实,则有必要收集证据补充证明。

其次,被告方证明能力是分配证明责任的首要考虑因素。以上文浙江省的200 份判决书样本为例,于欢案之前被告方主张正当防卫并提出新线索占21%,于欢案之后占30%。其中,被告方提交实质证据予以证明并无一例(0%)。可见,被告方难以提出新的实质证据证明主张事实。虽然根据“谁主张,谁举证”基本原则,有学者认为提出积极诉讼主张的一方负有提出证据、论证所主张的待证事实真实性的证明义务。68陈瑞华:《刑事诉讼中的证明责任问题》,载《警察法学》2013 年第1 期。但考虑到现实因素,承担举证责任容易给被告方增加不合理的证明负担。

最后,在被告方完成主张责任的基础上,结合控方取证优势,由其履行补充证明责任更为合适。具言之,被告方申请调取相关证据,或者法官认为被告方主张的防卫事实有待补充调查的,应当由控方承担举证责任。一方面,正当防卫相关证据属于无罪、罪轻证据材料,检察机关本应当随案移送。另一方面,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第275 条规定,人民法院向人民检察院调取需要调查核实的证据材料,或者根据被告人、辩护人的申请,向人民检察院调取在调查、侦查、审查起诉期间收集的有关被告人无罪或者罪轻的证据材料,应当通知人民检察院在收到调取证据材料决定书后3 日内移交。对于检察机关而言,《人民检察院刑事诉讼规则》第422 条明确规定,在审判过程中,对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的,人民检察院应当自行收集证据和进行侦查。之后法官根据控方补充的证据材料判断正当防卫事实是否清楚,证据是否充分,并作出准确裁判。

(二)“密闭空间”:被告方承担说服责任的例外情形

为捍卫法不能向不法让步法治精神的政策红线,坚决避免以防卫为名行不法侵害之实的违法犯罪行为。密闭空间防卫案件是直接证据仅有被告人口供的一类滥用防卫权风险极高的典型疑难案件。最高院院长周强在谈夏俊峰案69夏俊峰因随同执法人员到市城市管理行政执法局沈河分局滨河勤务室接受处罚。期间被告方夏俊峰因故与被害人发生争执,遂持随身携带的尖刀先后猛刺被害人胸部、背部,致二人死亡一人重伤,犯故意杀人罪被判处死刑并剥夺政治权利终身。时曾说道“但是这种人不杀就非常危险,就好像两个人关起门来吵了一架,你把人杀掉了,如果这样也是正当防卫,这个社会就会天下大乱。”70孙思娅、商西:《这种人不杀就非常危险》,载《京华时报》2014 年3 月12 日,第12 版。基于密闭空间防卫案件对被告方口供的重度依赖,为打击滥用防卫权的犯罪行为,有必要根据实际证明情况为其设置有别于一般案件的证明责任分配例外规则。

1.设置例外规则的必要性

不同于以控方指控证据体系为基础,密闭空间防卫案件事实调查以被告人口供为中心呈弥散式展开。不论在审前阶段,还是审判阶段,被告人是掌握密闭空间案发过程的唯一信息源,同时也是唯一的说服者,由其承担说服责任具有合理性。

首先,被告方是亲历案发过程的唯一生还者,并无第三视角可供印证。不法侵害人已经死亡,现场也没有监控视频和目击证人这两项认定防卫事实的关键证据。在一般案件中,监控视频和目击证人能够通过第三视角了解防卫全过程。第一,《指导意见》规定,“取证工作要及时,对冲突现场有视听资料、电子数据等证据材料的,应当第一时间调取;对冲突过程的目击证人,要第一时间询问。”第二,就监控视频而言,上文200 份判决书中有监控视频的有18 份,其中无一例外法官皆视监控视频为判断被告方主张是否成立的重要事实基础。以昆山反杀案为例,现场马路的监控视频详细记录了“宝马男”连续用刀击打于海明砍至其脖子的不法侵害过程。71不法侵害事实在先反映为“宝马男”对于海明踢、打、踹时,于海明并未还手。直至“宝马男”持刀砍击于海明脱手后,于海明才反击。于海明因为害怕“宝马男”回车上拿刀拿枪或叫人报复,追砍“宝马男”至宝马车取走手机,和监控视频中“宝马男”朝宝马车方向的行动轨迹之间相互印证。第三,无利害关系的目击证人同样也发挥着记录功能。在陈某以危险方法危害公共安全案72参见(2020)浙0226 刑初266 号刑事判决书。中,法官认定不构成正当防卫的裁判理由是“从获取案件线索的偶然性分析,上述证人证言的可信度高,各证人证言能够相互印证,形成完整证据链,虽无监控视频,但足以证明案件事实。”实践中法官采信无利害关系证人证言更是普遍。73参见(2017)浙0681 刑初206 号、(2019)浙0602 刑初744 号刑事判决书。黄某故意伤害案中,在被害人的陈述、被告方黄某的供述和辩解两者相互矛盾的情况下,法官认为双方并无利害关系的证人周某的证言客观,证实被告方黄某看到被害人拿啤酒瓶从包厢出来即迎上去发生对打。另外,在沈某、尉某故意伤害案中,法官通过刘某、朱某的证言认定案发当时被告方尉某与被害人沈某在争吵、互扭过程中,双方倒地后尉某压在沈某身上的事实。

其次,仅凭间接证据不仅难以充分印证被告方主张,间接证据证明作用反而容易被夸大。仅凭案发现场与斗殴具有相似性的客观痕迹,根本无法完整还原防卫过程。不法侵害是否在先恐难以查明,更何况是正当防卫主观意图等内在事实,唯有依赖被告方自证清白。举例说明,在董某故意杀人案74参见(2020)浙06 刑初16 号刑事判决书。中,辩方称被害人朱某对董某先实施了扇巴掌、用痰盂砸、用椅子脚架脖子等不法侵害行为。法官裁判以尚无确切证据证明案发当时朱某有事先挑衅行为为由认定不存在不法侵害。反而与案件直接关联的间接证据证明作用被过分夸大。例如在张某故意杀人案75参见(2020)浙06 刑初28 号刑事判决书。中,法官裁判以被告人张某脖颈的掐痕不严重不满足严重危及人身安全前置条件为由认定无限防卫权的辩护意见不成立。

2.由被告方承担说服责任达到优势证明程度

在一些特殊情况下,英美法规定由双方分别承担说服责任和提出证据责任(legal burden and evidential burden)。76See Disa Sim,Burden of Proof in Undue Influence:Common Law and Codes on Collision Course,International Journal of Evidence &Proof,2003,Vol.7,no.4,p.222.说服责任指的是最终事实成立要达到的证明标准。在我国,一般由主张有罪的控方承担说服责任排除合理怀疑。由于我国缺乏被告方承担说服责任的实践经验,因此需要根据密闭空间防卫案件的证据特点和被告方实际证明能力设计相对合理的证明方式。

一方面,降低证据准入门槛,扩大证据外延和证明途径。被告方应尽可能利用独知信息的优势证明其口供的真实性,例如通过日常行为表现补强证明存在遭受不法侵害的可能性。上述谭某故意杀人案,被害人谭某父亲具有吸毒史为谭某说服法官起到积极作用。另一方面,证明标准设置不宜过高。法官心证过程中有一个点用来衡量程序终结时负证明责任的一方是否说服了法官,以使法官作出有利于其的认定。77秦宗文:《自由心证研究——以刑事诉讼为中心》,四川大学2005 年博士学位论文。被告方是说服者,而法官则是被说服者。笔者认为,因为此类案件直接关联证据不足,可以参考民事证明标准要求履行说服责任达到优势证明程度即可。这样既符合被告方的证明能力,又能强化裁判文书的释法析理,且能打击滥用防卫权行为。例如旋楚琦案78参见柴会群、贾雪梅:《强奸存疑,何来防卫?》,载《南方周末》2012 年9 月20 日,第3 版。,被告方旋楚琦辩解被害人欲强奸其在先。虽然没有证明强奸行为存在的实质证据,但法官裁判时结合经验常识根据在出租房内孤男寡女且被害人赤身裸体认定强奸威胁存在的可能性更高。

综上所述,多元主体共同承担证明责任的域外做法对构建我国证明责任分配规则具有重要启发意义。在我国,根据被告方实际证明能力明确承担主张责任具有制度基础和实践价值。针对密闭空间防卫类型疑难案件,需要综合考量刑事政策和证明难易,由被告方承担说服责任较于控方而言更有助于破解证明难题,切实打击滥用防卫权行为。在此基础上,降低被告方证明要求能够实现惩治犯罪和保障防卫权的价值平衡。当然,以社会为本位是正确适用正当防卫的根本法治导向。《指导意见》反复强调执法人员要回应社会关切,体现出脱离公众法感情的正当防卫裁判不利于社会秩序的维护。79储陈城:《正当防卫回归公众认同的路径 ——“混合主观”的肯认和“独立双重过当”的提倡》,载《政治与法律》2015 年第9 期。作为促进实现社会公平正义的重要制度基础,为更有效地完成证明任务,保证裁判的准确性,科学合理分配证明责任当是正确适用正当防卫应有之义。