亚热带丘陵区池塘底栖动物群落特征与水体面源 污染关系研究

2022-06-29彭健李希李裕元王浩孟岑曾睿王栋

彭健 ,李希 ,李裕元 ,王浩 ,孟岑,曾睿,王栋

(1. 中国科学院亚热带农业生态研究所,亚热带农业生态过程重点实验室,湖南 长沙 410125;2. 中国科学院大学,北京 100049;3. 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司, 湖南 长沙 410000)

随着点源污染不断得到有效控制,农业面源污染问题已成为我国农村环境的最突出问题[1]。面源污染量大面广,污染源分散度高,对水体污染持续性较强[2],容易导致底栖动物功能、丰富度和群落结构的改变,因此,水体健康和底栖动物的相关研究备受国内外学者关注[3],探讨池塘底栖动物群落特征与水体面源污染的关系对于池塘水体面源污染的预防与修复治理具有一定的理论价值和现实意义。

目前我国农村地区以污染物迁移方向为主线、以小流域或集水区为单元开展综合生态治理是治理面源污染的重要方向[4-5]。池塘是我国南方地区十分常见的小型水体[6-7],作为小流域水文循环的重要节点,对于调蓄地表经流、抗旱和农业面源污染物消纳转化均具有重要作用[8]。同时,池塘水体水质的变化也会引起包含底栖动物在内的水生生态系统特征发生不同程度的变化,从而进一步影响到池塘的生态功能。

底栖动物作为池塘等湿地生态系统中物质循环和能量流动的重要参与者,是池塘湿地生态功能健康的重要标志之一[9],在水生生态系统中扮演消费者角色,一方面以细菌、有机碎屑颗粒和底栖藻类为食,促进水体有机物降解,另一方面可为鱼类提供天然饵料,加速池塘生态系统营养物质的迁移转化[10]。由于底栖动物对环境变化反应敏感,当水体受到污染时,其群落结构及多样性会发生相应的变化,可对湿地系统水质变化起到指示作用[11],因此也受到水环境研究者的广泛关注。

目前针对河流水系[12]、湖泊[13]、水库[14]等大型水体底栖动物的研究常见报道,与农业面源污染治理密切相关的小型水体中底栖动物的研究则相对集中于人工湿地[15],人工湿地与天然池塘之间的底栖动物群落特征既有区别又有联系,进一步研究天然池塘底栖动物群落特征可以反映一个地区池塘水体面源污染状况,建立具有一定指示作用的生物指标体系。为此,本研究于2020 年7 月(夏季)和12月(冬季)对亚热带丘陵区金井小流域15 口典型池塘底栖动物物种、丰度、生物量和水体污染情况进行了现场采样调查,通过分析两季池塘水体污染情况和相关底栖动物的群落特征,探讨了底栖动物群落特征随季节和水体污染程度变化的关系,研究结果可为池塘水体面源污染的治理修复提供参考依据和数据支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况与采样位点设置

研究区位于湖南省长沙县金井镇,地理坐标范围28°30′~28°39′ N、113°18′~113°29′ E(图1),区内平均海拔98.3 m,为典型丘陵地貌,属于典型亚热带湿润季风气候,多年平均气温17.1 ℃,全年无霜期274 d,日照时数1 663 h,热量充足,多年平均降水量1 394.6 mm,主要集中于4—7 月份。当地土地利用方式主要有农田(36.47%)、茶园(3.40%)、林地(49.01%)等[16]。利用研究区高分辨率影像(2016年12 月,0.5 m 分辨率),采用ArcGIS 软件完成研究区内森林、农田、居民区、池塘、水库和道路等土地利用要素的目视解译与矢量图层输出,按影像解译结果,该小流域池塘数量有2 012 个,密度高达19 个/km2。课题组定期监测其中142 个池塘的水质变化,通过实地调查,获取池塘周边景观类型、池塘经营管理(是否养鱼)和池塘周边污染物输入来源、综合水质情况等基本信息,从142 个池塘中挑选15 个水质状况、污染物来源、分布区域和经营模式等有显著差异的典型池塘(平均水深约3 m)进行底栖动物群落调查与采样分析,采样点分布见图1。

1.2 池塘底栖动物调查

分别于2020 年7 月(夏季)和12 月(冬季)开展两次底栖动物的调查采样分析,其中底栖动物调查采用1/16 m2彼得森采泥器,每口池塘采用五点取样法采集底泥样,泥样当即用60 目尼龙网筛清洗后倒入采样瓶,瓶中加入10%甲醛密封保存后带回实验室,再用60 目尼龙网筛在自来水下冲洗,将甲醛洗净后将网筛内的剩余物倒入解剖盘中,用镊子将底栖动物样本逐一捡出,放入盛有80%乙醇溶液的离心管中,随后在光学显微镜下逐个进行物种鉴定和分类计数,并用滤纸将底栖动物表面水分吸干后在万分之一天平上称重,最终汇总记录结果并换算成单位面积的个体数量即丰度(ind/m2)和鲜重质量即生物量(g/m2)[17]。

1.3 水样采集与测定

在进行底栖动物调查的同时采集水样并带回室内进行相关水质指标的分析,部分水体理化指标现场实时测定。用哈希便携式水质分析仪(型号:HQ40d)测定水温(T)、酸碱度(pH)和溶解氧(DO),用雷磁DDB-303A 便携式电导率仪测定电导率(EC)。

水质指标测定方法按照《水和废水监测分析方法》(第4 版)进行。氨氮(NH4+-N)、硝态氮 (NO3--N)和溶解态有机碳(DOC)的测定方法为将水样抽滤过0.45 μm 膜后,取滤液直接上流动注射仪(AA3,德国SEAL 公司)和TOC 分析仪(岛津Vwp,日本)测定;总氮(TN)采用碱性过硫酸钾消解后用流动注射仪(AA3,德国SEAL 公司)测定;总磷(TP)采用过硫酸钾消解后,用钼酸铵分光光度法测定[18]。

1.4 数据处理与计算

底栖动物群落特征指数采用优势度指数(Y)确定池塘底栖动物的优势物种;采用单位面积底栖动物的数量(丰度,ind/m2)和生物量(g/m2)来评价底栖动物的数量特征;采用Shannon-Weiner 多样性指数(H ′)、Margalef 丰富度指数(D)、Pielou均匀度指数(J)分析底栖动物的多样性特征。各主要指数的计算公式为:

式中:Y 为优势度指数,当Y >0.02 时,确定该物种为优势种;Ai为相对丰度,即种i 的个体数量占总物种个体数量的比例;Fi为物种i 出现的频率;S为总的物种数目。

水质健康评价参照有关监测技术规范对相关水质参数进行限定,本研究中pH 的限定范围取6.50~8.50,处于此区间内为合格;DO 限定值取5 mg/L,高于5 mg/L 为合格;NH4+-N、NO3--N、TN、TP 和DOC 的限定值分别取1.00 mg/L、1.00 mg/L、1.00 mg/L、0.20 mg/L 和6.00 mg/L。评价方法依据农用水源环境质量监测技术规范[19],采用单项污染指数和负荷比对监测参数进行单项评价,再通过综合污染指数对水体环境质量进行整体评价。单项污染指数计算公式为:

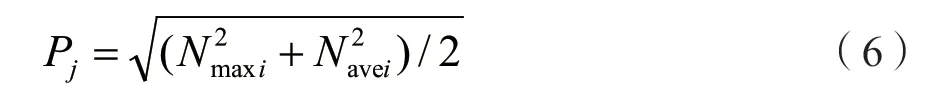

式中:Pi为水环境中污染物i 的污染指数;Ci为水环境中污染物i 的实测值;C0为水环境中污染物的限量标准值。根据该计算方法,为了便于累积计算比较,需对Pi数据进行标准化计算:当Pi≤1 时表示水环境未受污染,指标合格,标准化值Ni=Pi;当Pi>1 时,表示水环境受到污染,指标不合格,标准化值Ni= 1.0+5×lgPi,由此,在单项污染指数评价的基础上,采用兼顾单项污染指数最大值和平均值的综合污染指数Pj进行评价,其计算公式为:

式中:Nmaxi为标准化的最大单项污染指数,Navei为标准化的平均单项污染指数。依据水体环境综合污染指数,可将池塘水质状况分为5 个等级(表1),对所研究池塘水质的污染程度进行评价。

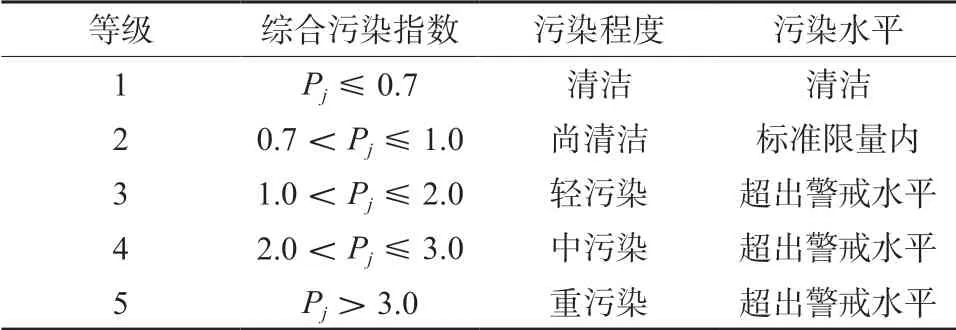

表1 水体综合污染指数分级Table 1 Classification of comprehensive pollution index of waters

1.5 数据分析

运用单因素方差分析(One-way ANOVA)来检验不同类型池塘环境因子、底栖动物群落特征差异的显著性,采用Duncan’s 多重比较检验组间差异。采用皮尔逊相关分析来检验底栖动物种类数、不同类群密度和生物量与主要环境因子的相关性,如果P <0.05,则认为有显著相关关系,并对底栖动物与环境因子间进行主成分分析(PCA)。以上所有分析在SPSS 21.0 软件中完成。使用CANOCO 5 进行冗余分析(RDA)。

2 结果与分析

2.1 池塘水体污染程度与分类

对15 个调查池塘两个观测季节综合污染指数的计算结果表明,水体污染均达到轻污染程度以上(Pj>1,图2),研究区池塘水体主要污染物平均值为3.03,超出警戒水平。总体上,池塘冬季水体污染程度明显高于夏季,4、6 和13~15 号池塘冬季污染程度有所降低,区域内夏季高温多雨,冬季低温少雨,降雨可能是导致两季污染程度不同的主要原因,13~15 号池塘可能由于周边地理环境属于林地而影响了地表径流,导致夏季污染程度反而高于冬季,而4 号和6 号池塘周边为居民地,受人为因素影响较大。根据实际调查结果,结合水体污染指数分级,可将15 个池塘划分为3 类,即轻度污染(综合污染指数1~2 级):夏季7~12 号塘,冬季7 号塘和13 号塘;中度污染(综合污染指数3 级):夏季1~3 号池塘,冬季11、14 和15 号塘;重度污染(综合污染指数>3 级):夏季4~6 号塘和13~15 号塘,冬季1~6、8、9、10 和12 号塘。

图2 水环境综合污染指数Fig. 2 Comprehensive pollution index of water environment

根据池塘分类结果,参照国家地表水环境质量标准(GB 3838—2002),金井河小流域池塘水体总磷测定结果一般可达到地表水Ⅱ类~Ⅲ类之间,两季平均总磷含量仅为0.09 mg/L,而总氮一般为Ⅴ类或劣Ⅴ类,夏季总氮平均含量为3.98 mg/L,地表水Ⅳ类超标率达到73.3%,冬季总氮和氨氮平均含量甚至高达6.21 mg/L 和4.59 mg/L,总氮和氨氮地表水Ⅴ类超标率分别为100%和86%以上(表2),表明 总氮和氨氮是金井河流域池塘水体污染的主要指标。

表2 不同污染程度池塘氮磷指标Table 2 Nitrogen and phosphorus indexes of ponds under different pollution degrees

2.2 底栖动物群落特征

对底栖动物种类的调查结果显示,2 个季节共采集底栖动物22 种,包括节肢动物、环节动物和软体动物三大类群,节肢动物种类14 种,占群落总种数64%,软体动物和环节动物种数均为4 种,群落结构相对较为简单(表3)。两季物种数略有差异,其中夏季略多为16 种,冬季略少为14 种。总体而言,研究区池塘中主要以节肢动物和环节动物为主,软体动物数目和种类均较少,耐污性较强的霍甫水丝蚓、黄色羽摇蚊和中国长足摇蚊在研究区域池塘中占据绝对优势。

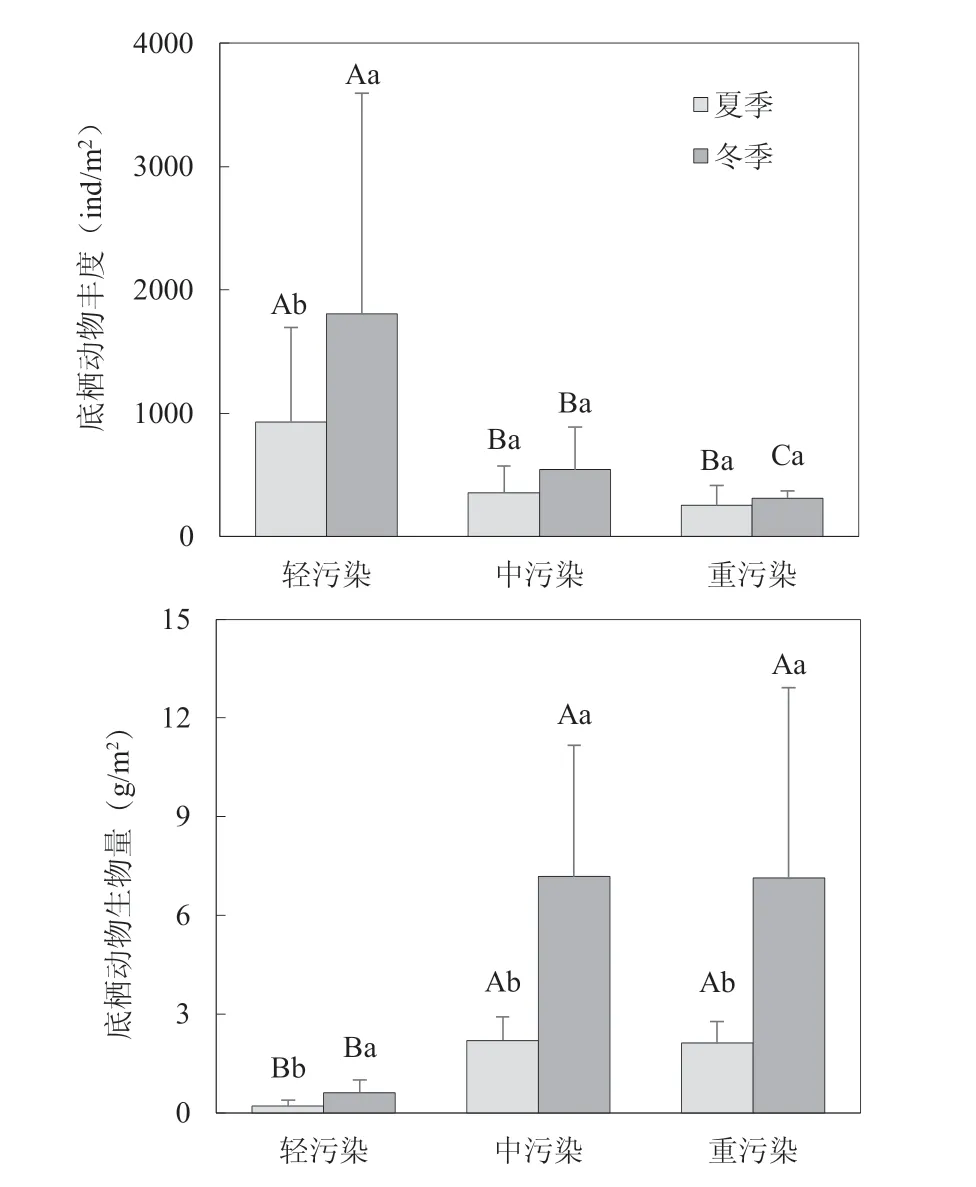

底栖动物丰度调查结果显示,夏季和冬季污染程度较低的轻污染池塘均具有较高的底栖动物丰度,平均分别为930 ind/m2和1 808 ind/m2(图3), 随污染程度的升高底栖动物丰度呈显著下降的趋势(P<0.05),重污染池塘丰度平均仅为251 ind/m2(夏季)和352 ind/m2(冬季)。总体而言,冬季平均丰度(913 ind/m2)显著高于夏季(544 ind/m2)。底栖动物生物量的变化(图3)与丰度表现为相同的趋势,冬季平均生物量(6.67 g/m2)总体上显著高于夏季(1.48 g/m2,P <0.05),且随污染程度增加底栖动物生物量呈显著增加趋势(P <0.05),但冬季中污染和重污染之间生物量差异不显著(P >0.05)。

表3 不同池塘冬夏两季底栖动物物种及优势度(Y)Table 3 Species and dominance (Y) of zoobenthos in different ponds in winter and summer

图3 池塘不同污染程度下底栖动物丰度和生物量Fig. 3 Abundance and biomass of zoobenthos under different pollution levels in ponds

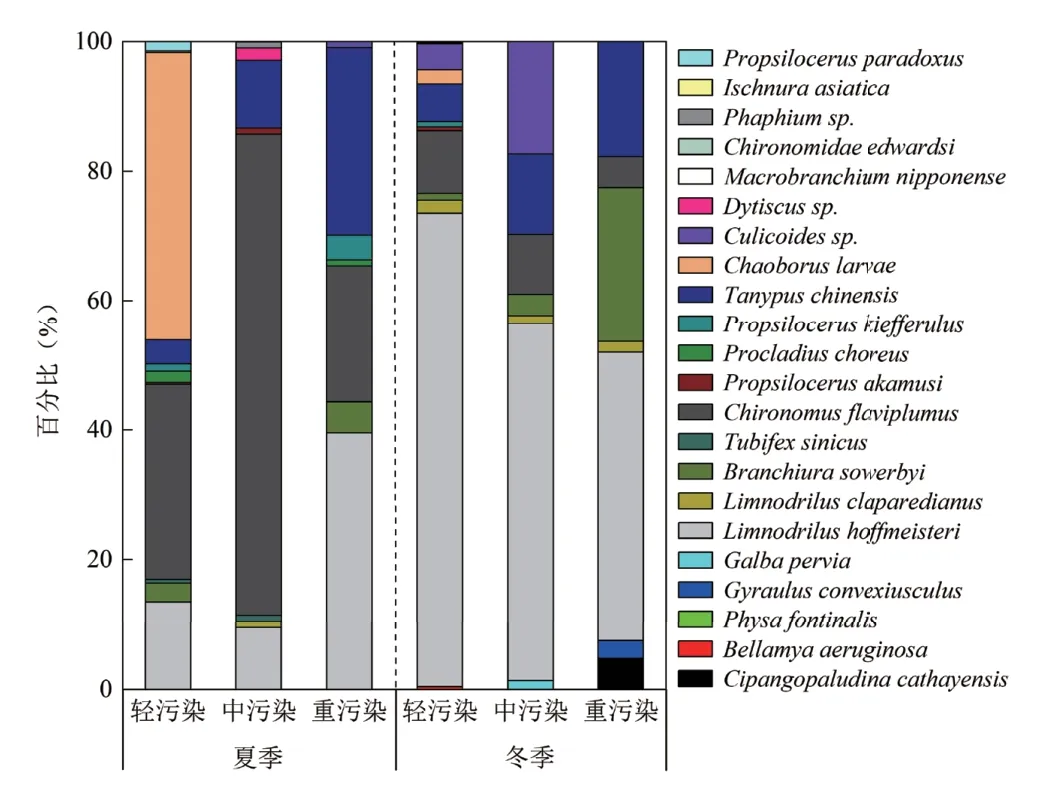

图4 池塘不同污染程度下底栖动物的相对丰度Fig. 4 Relative abundance of zoobenthos under different pollution levels in ponds

从池塘不同物种底栖动物相对丰度的变化来看(图4),其受季节影响较大,冬季黄色羽摇蚊和幽蚊相对丰度明显要低于夏季,而霍甫水丝蚓冬季的相对丰度则显著增加(P<0.01),库蠓、苏氏尾鳃蚓和克拉伯水丝蚓 的相对丰度在冬季也有一定程度的增加。底栖动物相对丰度受污染程度的影响也较大,总体来看,黄色羽摇蚊在中度污染池塘中相对丰度最大,水体污染程度升高会导致其相对丰度的下降。同样,霍甫水丝蚓在总体污染程度较低的夏季,其相对丰度与污染程度成正比,而在总体污染程度较高的冬季,其相对丰度则与污染程度成反比。苏氏尾鳃蚓则在冬季重污染程度池塘中相对丰度显著增加(P<0.01)。

池塘底栖动物多样性指数的分析结果表明,总体上冬季各项指数均显著高于夏季(P<0.05,表4),而多样性指数随水质变化的趋势基本一致:Shannon- Weiner 多样性指数(H′)和Margalef 丰富度指数(D)均随着池塘水体污染程度的升高呈降低趋势,而Pielou 均匀度指数(J)变化趋势不明显,且三种多样性指数中除了冬季的物种丰富度指数随水质变化的差异达到统计显著水平以外(P<0.05),其余指标的差异均不显著(P>0.05)。

表4 不同污染程度池塘底栖动物多样性指数Table 4 Diversity index of zoobenthos under different pollution levels in ponds

2.3 底栖动物物种分布与环境因子的相关性分析

对池塘水环境因子的主成分分析(PCA)结果表明,9 个环境因子的累计解释方差占总方差的75.94%,其中第一(F1)、第二(F2)和第三主成分 (F3)的贡献率分别为36.19%、21.95%和17.81% (表5),表明9 种环境因子均对底栖动物的组成和分布有较为重要的影响。F1 主要为TN、NH4+-N、TP 的组合,且与三者均呈正荷载;F2 主要为T、pH、DO、NO3--N 组合,与T、DO 呈正荷载,与pH、NO3

--N 呈负荷载;F3 主要为EC 和DOC,均呈正荷载。

表5 环境因子总方差解释表Table 5 Total variance explained of environmental factors

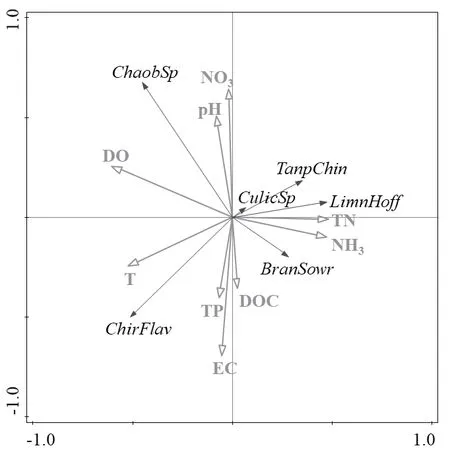

通过前选法和蒙特卡罗检验排除贡献小的因子,进一步对6 种优势底栖物种(Y>0.02,且出现频度超过一次的)霍甫水丝蚓、苏氏尾鳃蚓、黄色羽摇蚊、中国长足摇蚊、幽蚊、库蠓的生物量与环境因子间进行RDA 分析,结果发现,总解释变量达到41.39%,其中轴1 和轴2 的解释率较高,特征值分别为0.150 和0.132,分别解释了14.99%和13.15%的物种数据方差变异以及34.68%和30.43%的物种与环境关系变异(表6),表明水体环境对底栖动物的丰度、生物量以及优势度有重要影响。从RDA 排序图中可知:第一排序轴与N 相关环境因子呈显著正相关,与DO、T 呈显著负相关。黄色羽摇蚊与T 呈显著正相关关系,而苏氏尾鳃蚓和霍甫水丝蚓这两种耐污能力强的物种则与TN、NH4+-N 呈显著正相关。第一排序轴上显示最大正值的主要有霍甫水丝蚓、苏氏尾鳃蚓、中国长足摇蚊和幽蚊等,表明这些物种能够耐受较高程度污染(图5)。

3 讨论

3.1 典型池塘底栖动物群落特征及其季节变化

本研究发现金井小流域池塘两季底栖动物物种组成相对简单,物种多样性总体上较低,冬季丰度与生物量显著高于夏季。区内调查已知的底栖动物仅有22 种,物种数目和多样性均远低于我国相关区域河流、湖泊等大型水体的调查结果,如韦建福等[20]在广西南溪河研究发现的大型底栖动物有208种,王丑明等[21]在洞庭湖的研究共鉴定出大型底栖动物58 种,导致这一现象的主要原因可能在于池塘属于相对破碎化的微小型生境,相互间具有一定的独立性,而且池塘与周边大型水体之间的物种迁移途径和信息交流机会相对较少[22]。本研究中发现的软体动物也相对较少,仅有中华圆田螺、铜锈环棱螺、膀胱螺、凸旋螺和小土蜗5 种,且出现频次较低,均不是优势种,这与大型湖泊内底栖动物的物种构成有显著区别,如邹亮华等[23]对鄱阳湖的研究结果表明,河蚬、铜锈环棱螺和大沼螺在各湖区均占据显著优势地位。研究区软体动物偏少的原因是多方面的,除了上述原因以外,可能还与池塘水体NH4+-N 浓度总体偏高(0.3~9.0 mg/L,表2)有密切关系,据Ilarri 等[24]的研究,NH4+-N 对底栖动物尤其是软体动物会产生较高的生物毒性,会导致软体动物的丰度和生物量下降。

表6 底栖动物群落与环境因子冗余分析(RDA)结果Table 6 Results of redundancy analysis (RDA) of zoobenthos community and environmental factors

图5 底栖动物群落与环境因子冗余分析Fig. 5 Redundancy analysis (RDA) of zoobenthos community and environmental factors

金井河流域池塘水体冬季的污染程度总体上明显高于夏季。研究区属于典型亚热带湿润季风气候,夏季高温多雨,冬季低温少雨,降雨对稀释区域内池塘水体的污染物浓度有重要作用。申雅莉等[25]对金井河小流域调查发现,该区域池塘TN、TP 浓度呈明显的季节性变化趋势,其中雨季较低而旱季较高,这与本研究的观测结果基本一致,13~15 号池塘冬季综合污染指数低于夏季,可能是因为这三个池塘周边环境为林地,与农田相比,林地能够更好地控制径流养分流失,缓解地下水污染,有利于农业面源污染的控制[26]。相应地,研究区冬季底栖动物丰度和密度均显著高于夏季(图3),其中分布最为广泛的霍甫水丝蚓和苏氏尾鳃蚓等耐污种的丰度及生物量均与水体富营养化水平呈显著正相关关系(图5),对反映池塘水体的富营养化程度具有明显的指示作用,其丰度及生物量越大,则水体的富营养化程度就越高,这与国内相关区域的研究结果较一致,如超富营养化水体中霍甫水丝蚓丰度最高可达到10 524 ind/m2[27],而在中、低富营养化水体中仅为27 ind/m2[28],这些均表明面源污染导致的池塘水体富营养化变化对底栖动物物种及生物量的影响程度甚至要高于温度(季节)变化的影响。水温主要直接影响摇蚊类、寡毛类水生昆虫的生长、繁殖和羽化进程[29],导致其在夏季更为活跃,冬季则以幼虫形态栖息于底泥之中,因此该类底栖动物在冬季的丰度相对较高,这可能主要决定于该类物种生活史与生活习性的本性。但是郭宁宁等[30]对亚热带丘陵区浅水人工湿地(水深20 cm 左右)的研究表明,夏、秋季湿地底栖动物的多样性指数、丰富度指数和均匀度指数。总体上均高于春、冬季,与本文结果不尽一致,表明水深可能也是影响底栖动物多样性的重要因素,具体影响机理尚值得进一步深入研究。

3.2 农业面源污染对池塘底栖动物群落特征的影响

随污染程度升高,底栖动物丰度呈显著下降趋势(P <0.05),多样性指数和丰富度指数均随着池塘水体污染程度的升高呈降低趋势但并未达到统计显著水平(P >0.05),主要面源污染指标TN、NH4

+-N 可能是影响研究区池塘底栖动物群落特征的最主要因素。李丽娟等[31]对太子河大型底栖动物的研究发现,氮磷等无机污染物进入河流后会导致底栖动物摄食功能群以收集者功能群和滤食者功能群为主,表明底栖动物多样性受水体污染影响且与污染程度呈负相关。

对池塘底栖动物丰度、生物量、多样性指数和底栖动物物种分布与池塘水质的相关性分析结果均显示,非季节性分布的霍甫水丝蚓和苏氏尾鳃蚓这两种耐污能力较强的物种的丰度和生物量与TN、NH4

+-N 呈显著正相关关系,表明水体总氮与氨氮浓度是影响本区域对底栖动物物种多样性和群落构成的主导因子,霍甫水丝蚓和苏氏尾鳃蚓对反映池塘水体的富营养化程度具有一定的指示作用。对于不同的底栖动物,对环境因素变化的响应特征也不尽相同,如郭宁宁等[30]研究发现,水体溶氧(DO)是影响腹足纲底栖动物(如螺类)分布的主要因素,而寡毛纲(如霍甫水丝蚓)和昆虫纲(如摇蚊幼虫)与水体TN、COD 的关系更为密切。

本研究也发现,底栖动物生物量冬季较夏季高,但在水体污染程度由中到高变化时池塘底栖动物生物量的增加则不显著,这可能是因为当水质指标超过耐污种的正响应阈值时,部分耐污种达到了耐受极限而开始减少,如程佩瑄等[32]研究发现,大型底栖动物群落结构对水质指示的指标阈值也有相应的变化,不同底栖动物均有其适宜的水质范围,超出该范围,其存活能力就会显著降低。富营养化水体虽然能为底栖动物提供更为丰富的食物来源,但过高的富营养化程度也会导致底泥中底栖动物群落结构的变化,本研究中主要体现为物种多样性的显著降低,同时PCA 分析中发现底栖动物丰度和生物量与pH 呈负荷载,这与芦康乐[33]对黄河三角洲芦苇湿地的调查结果较为一致,水体的pH 是影响底栖动物分布的一个重要环境因子,不同的底栖动物,其适宜的pH 不同,因而分布也不同。

3.3 底栖动物对农业面源污染治理的重要意义

本次调查的池塘主要分布于土地利用方式为农田和茶园的区域,化肥的施用和降雨可造成农业面源污染,导致池塘水体营养盐浓度总体偏高。区域内池塘底栖动物物种多样性较低且优势种均为耐污种,表明了池塘水环境较差的污染现状,为防止池塘生态环境进一步恶化,应加强该区域水体环境的保护和污染治理工作。

底栖动物群落特征与水体污染密切关联,其作为水生生态系统食物链的重要组成部分,对营养盐的流动循环和污染物的去除有重要作用[34]。实际调查过程中也发现,污染程度相对较高的池塘水生植物相对较少,因此底栖动物的栖息环境也相对较差。靳聪聪等[35]发现沉水植物的构建可以有效控制农业地区水体中农药等污染物的浓度,降低其生态风险,有利于恢复底栖动物的多样性。底栖动物通过移动、摄食和筑穴等生物扰动作用改变沉积物的物理和化学性质,从而影响水生态系统中的物质循环和能量流动,田胜艳等[36]研究发现,生物扰动可以促进沉积物颗粒的迁移混合、释放沉积物中有机物质、改变沉积环境并提高沉积物中有机污染物的生物可利用性,从而提高水体有机污染物的去除效果,因此通过底栖动物添加来强化污染池塘湿地等水体底泥污染的方法也不失为一条有效途径,一些试验已经证明了该技术的可行性,如陈桐等[37]在野外进行的围隔试验发现,投加螺和蚌的密度为150 g/m2时对水体TN 的去除率可达72.6%,朱明璇等[38]利用水生动植物联合技术净化水库水试验的研究也表明,水生动植物联合能取得最佳的水质净化效果。因此,构建包含底栖动物的复合人工湿地生态系统可能是提升人工湿地污染物消纳容量的有效途径,其作用机理尚值得进一步深入研究。

4 结论

对亚热带丘陵区典型池塘底栖动物群落结构的研究表明,该区域池塘中底栖动物多样性相对较低,共采集到底栖动物22 种,其中以节肢动物居多,耐污性较强的黄色羽摇蚊、霍甫水丝蚓和中华长足摇蚊为主要优势种。

池塘底栖动物丰度、生物量与水体富营养化程度呈显著正相关关系,同时也受季节变化的显著影响,其中冬季底栖动物丰度和生物量显著高于夏季。

不同底栖动物对水环境因子表现出不同的响应特征,黄色羽摇蚊生物量与温度呈显著正相关,而霍甫水丝蚓和苏氏尾鳃蚓生物量则与水体总氮、氨氮呈显著正相关,霍甫水丝蚓和苏氏尾鳃蚓的丰度和生物量对于反映该区域池塘水体面源污染状况具有一定的指示作用。