响应智能模式的组织重构

2022-06-29邱国栋任博

邱国栋 任博

[摘 要]组织是推动社会进步与发展的重要载体,面对不同时代特点,组织与环境呈现出变与不变的永恒辩证关系。在新的一轮革命浪潮下,数字化和数据驱动等技术的兴起从根本上改变了当今的商业环境,技术正在塑造新的组织模式。基于此,文章对人类管理思潮发展脉络进行分析,明确了组织、环境、管理主体、管理介质及管理客体之间的关系。为了进一步验证推论假设的准确性及可信度,基于企业再造视角,借助扎根理论研究方法,以上海洋山港作为研究案例,系统地分析、归纳了其组织发展历程,提出了一种以协同效应为基础,针对不同管理问题,嵌入不等且具备“双亲性”的管理介质,在不同的环境条件下,可以将管理主体与管理客体进行最优耦合进而形成“互耦体”,无数个“互耦体”通过介质作用多边关联,最终形成具备自学习、自组织、自寻优等特点的深度学习型数字生态组织。研究发现,在智能模式下,组织以互联网、大数据、区块链等前沿技术作为管理介质,能够紧密联系管理主体与管理客体,实现组织的扁平化、柔性化、平台化及去除“中心化”特性,最终驱动组织由“赋权制”向“赋能制”转变。

[关键词]“工业4.0”;智能模式;企业再造;组织重构;数字化

[中图分类号] F272;F552.7[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2022)06-0016-13

一、引言

管理活动是伴随着人类集体协作产生的,建立在人、资源与环境之上,通过有计划、有组织、有领导、有控制的活动过程,确保组织在运行过程中能够更好地达到预定目标。其并不是一种封闭的活动,而是具备开放系统的特征。一方面管理活动能够影响所处环境,另一方面所处环境亦能影响管理活动。在有关人、组织及管理的研究中,人是最基本的分析单位[1]。人类通过分工合作形成紧密的利益组织,对所掌握的资源进行有效的配置,以此确保组织中的每个个体能够适应环境的变化而生存。钱德勒曾提出“結构跟着战略变”观点,即战略的变革需要与之配套的组织结构也随着调整,使组织结构能够与战略相适宜,以利于战略的实施,达到预期的效果。由此,从组织变革角度看,随着企业外部环境的改变,组织结构亦需跟随外部环境的变化而主动变革再造。1993年,为了应对信息技术革命所带来的企业管理环境和运营模式的巨大变化,迈克尔·哈默和詹姆斯·钱皮在其著作《再造企业——工商管理革命宣言》中提出企业再造理论,众多学者围绕该理论对企业再造问题开展了具体研究。陈超和陈拥军[2]指出传统企业在转型过程中通过搭建平台,建立与外部环境中利益相关者组织的外部关系,进而通过平台与合作伙伴之间的关联构建平台生态圈。李海舰等[3]认为互联网思维重新架构企业的运营模式,以此打造“智慧型组织”,旨在自学习、自适应、自协调、自进化,实现柔性、弹性、轻型发展,与外部不确定性、未来不确定性、环境高复杂性动态匹配和整合创新。当前,人类社会已经从信息社会向智能社会转变,与人类历史上其他技术革命相比,人工智能对人类社会发展的影响力将逐步凸显。普遍认为,关于人工智能的发展历程主要包括三个阶段,一是1956年至1976年的基于符号逻辑推理证明阶段。二是1976年至2006年的基于人工规则专家系统阶段。三是2006年至今的依靠大数据驱动的深度神经网络阶段。随着人工智能的发展,其所带来的历史性挑战与时代性机遇并存,基于智能时代的企业经营需要持续创新,以满足弱人工智能时代乃至强人工智能时代的发展要求。企业在组织变革过程中,有两个问题需要进一步明确,首先,组织作为生产实践活动的主体,在智能模式下其结构是否已经发生变化?其次,如果组织结构已经发生变化,其主要构成及存在的形式是什么?

二、智能时代的组织变化、主要构成及其存在形式

随着以机器学习、生物特征识别和计算机视觉等为代表的智能技术群落逐项落地与聚变赋能,人工智能逐步成为新一轮科技革命和产业变革的核心动力[4],组织变革源于社会变革,社会变革的基础性力量最终来自“物质生产方式”的变革,而这种变革又与“劳动资料形式密切相关”[5],因而科技革命和工业文明对于社会发展与变迁是不能被忽视的因素,这是冲突对社会变革的体现[6]。由此可以明确,智能时代已经对组织的变革产生了本质上的影响。那么因科技进步而造成的变革性组织,其主要构成与存在形式是什么呢?结合《马克思主义认识论》观点可以得知,实践活动是在一定环境条件下进行的动态过程,它由主体、客体和中介组成,旨在改造客观世界。主体具有自然性、社会性及意识性,是从事实践和认识活动的人,包含个人、集团、社会及人类四种基本主体形式。客体具有客观性、对象性、历史性,是主体活动的对象及进入主体活动范围的客观事物,包含自然、社会及精神三种基本客体形式。中介是主体作用于客体的工具、手段或程序及方法。因此,管理活动中存在三种基本要素,即管理主体、管理客体及管理介质。在组织当中,管理主体与管理客体是其重要的构成部分,如果说人类是管理活动的主体单位,那么人类所掌握的资源可以理解为管理活动的客体单位,资源可以由人类或者自然创造,不仅包括有形物体,也包括用以实现某些既定目标的无形努力[1]。按照日本“社会5.0”概念对社会发展阶段的定义,管理客体可以理解为狩猎社会时期的猎具、农耕社会时期的耕畜、工业社会时期的机器、信息社会时期的信息技术以及创造社会时期的机器人。故而,智能社会中的组织基本存在形式是由人、资源、机器人等要素资料构成的高阶组织形式。

三、智能时代组织所面临的主要问题

目前组织变革领域正面临着一个新的多元化发展趋势,发展是一个变化的过程[7],要求我们对时间和历史问题作全新的投入,并愿意通过将变革作为一个持续的过程而不仅仅是一个被割裂开来的不同阶段,进而对变革过程与结果之间的关系予以解释[8]。如果说冲突是管理活动中人类需要面临并予以解决的问题,那么随着人类文明的不断发展,人类的冲突对象不尽相同,人始终作为管理活动中发挥主控作用的管理主体,而在管理活动中处于受控作用的管理客体随着时代的发展而不断变化,由此产生了管理主体如何基于现有管理环境更好地在组织当中发挥管理作用,以实现管理主体与管理客体之间的愿景更为凝聚与契合。德国政府于2013年4月在汉诺威工业博览会上正式提出了“工业4.0”概念,其目的是在提升德国工业竞争力的基础上引领新一轮工业革命。国务院于2015年5月19日正式印发《中国制造2025》,旨在通过十年努力,使中国迈入制造强国行列。日本前首相安倍晋三于2020年4月在达沃斯论坛上提出了“社会5.0”概念,并指出人类社会的发展经历了狩猎、农耕、工业及信息四种社会形式,而接下来人类将面临更具有智慧性的创造社会。不难看出,“社会5.0”概念与德国提出的“工业4.0”概念、中国提出的“中国制造2025”概念有着异曲同工之处。作为管理主体的人类,在不同发展阶段面对的管理客体的自我属性、社会需求、智力水平不尽相同。狩猎社会中人类的施控对象为猎具,二者之间更多的是处于一种简单的静态管理关系与模式;农耕社会中人类的施控对象为耕畜,二者之间更多的是处于一种微复杂的单向管理关系与模式;工业社会中人类的施控对象为机器设备,二者之间更多的是处于一种相对复杂的交互管理关系与模式;信息社会中人类的施控对象为信息技术,二者之间更多的是处于一种复杂的双馈管理关系与模式;创造社会中亦或是“工业4.0”概念下的智能社会中,人类的施控对象为具备深度学习能力的机器人,此时,智能社会情境下的组织如何进行构建以及人类如何对机器人进行管理,从而使得人机关系更为契合,人机所处的组织系统更为稳定,进而使得组织与组织之间更为协同,是智能模式下企业组织再造研究的重点。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

四、解冻、变革、再冻结:组织变革过程的介质效应

在地球文明发展的历史长河中,由于人类受到所处文化环境的变化影响,包括经济、社会、政治制度、价值观念、科技知识等,其分配和利用资源的方法也不断发展[1],这种分配和利用资源的方法可以理解为人类为了更好地适应外部环境变化,依靠管理主体与管理客体之间的一种或多种管理介质所发挥的协同性作用。从组织变革过程看,库尔特·勒温(Kurt Lewin)提出组织变革需经历解冻(变革前的心理准备)、变革(变革过程的行为转换)、再冻结(变革后的强化)三个过程。从战略变革角度看,邱国栋和董姝妍[9]研究发现组织记忆与组织遗忘是实现战略变革的必要条件。结合组织变革过程及战略变革两个角度,对于组织而言,尤其是变革中的组织,需要在行为转换阶段引入新的工具、程序或方法,充分发挥介质效应,打破包括习惯、行为、观念及制度等阻碍变革过程的陈旧状态,进而保证组织变革的意愿执行与变革进程。对于介质效应的积极作用,现有文献均给予证实,如张一驰和李书玲[10]研究指出企业的战略实施能力是人力资源管理影响企业绩效的中介变量。徐凯和高山行[11]通过对226家中国企业的调研数据分析发现,企业的技术资源管理对外部社会资本与产品创新之间有显著的、完全中介效应,即外部社会资本只有在企业具备技术资源管理能力的情况下才能实现产品创新。对比古今中外管理思想可以发现,中国古代孔子提出“己所不欲,勿施于人”的观点,那么在管理主体“己”和管理客体“人”之间的管理介质就是德。早期西方管理思想,如亚当·斯密(Adam Smith)曾提出劳动分工、经济人的观点;查尔斯·巴贝奇(Charles Babbage)提出了工资和利润分享制度,其管理介质可以理解为“金钱激励”;詹姆斯·瓦特(James Watt)和马修·博尔顿(Matthew Boulton)着重于生产计划编制、生产过程管理、财务会计及人事管理,其管理介质可以理解为“建立制度和技术”;罗伯特·欧文(Robert Owen)在人的因素方面进行了多方面思考和实践,停止雇佣十岁以下的童工、工时缩短、禁止体罚、改善工人膳食与社区环境,其管理介质可以理解为“人性化”。当管理的历史车轮行进到工业化革命时期,即19世纪末和20世纪初,弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor)提出了科学管理理论,该理论旨在通过一套科学的管理流程提高劳动生产效率,其管理介质可以理解为“规范流程”;亨利·法约尔(Henry Fayol)提出了一般管理理论,对企业进行了整体研究,提出了计划、组织、指挥、协调和控制五种管理职能,其管理介质可以理解为“制度、流程”;马克斯·韦伯(Max Weber)提出了相对理想的行政组织体系,强调了制度、能力、知识在组织中的重要作用,其管理介质可以理解为“制度”;霍桑实验(Hawthorne experiment)强调了组织当中具备非正式组织,领导的作用在于提高工人的满足程度,并且人类具备社会属性,其管理介质可以理解为“非正式组织、人的情感”。1949年出现的行为科学,通过研究人类行为的产生、发展和变化规律,进而预测、控制、引导人的行为,以达到充分发挥人的作用、调动人的积极性,其管理介质可以理解为“心理”。通过对人类发展进程及管理理论演变的过程来看,目前针对组织的研究多以管理主体为出发点,通过流程设计、人性假设、行为研究等方式,采取适用于符合时代特点的管理方法,进而形成具有时代特色的组织体系。但纵观古今,管理产生的目的是为了在内外部环境的运动发展中更好地驱动组织的持续发展。古希腊哲学家赫拉克利特(Heraclitus)曾经指出,人不能两次踏入同一条河流。哲学中的唯物论、辩证法及认识论思想强调:世界是物质的,其本源是物质,而不是意识;物质是运动的,而不是静止的,是绝对运动和相对静止的统一;运动是有规律的,规律是可以认识的,要求我们既要发挥主观能动性认识、利用规律,又不能違背规律;认识是发展变化的,要时刻保持对自然、对世界的发展式认识观,所以在科技日新月异的今天,有必要停下匆忙的脚步,认真地回顾历史、发现历史,找寻适用于智能时代的管理介质并充分发挥介质效应,进而保证组织在面对外部环境变化时能够突破心智、快速反应,以此构建一种符合智能社会特征,紧密联系人、资源、机器人等要素资料构成的高阶组织形式。

五、理论分析框架

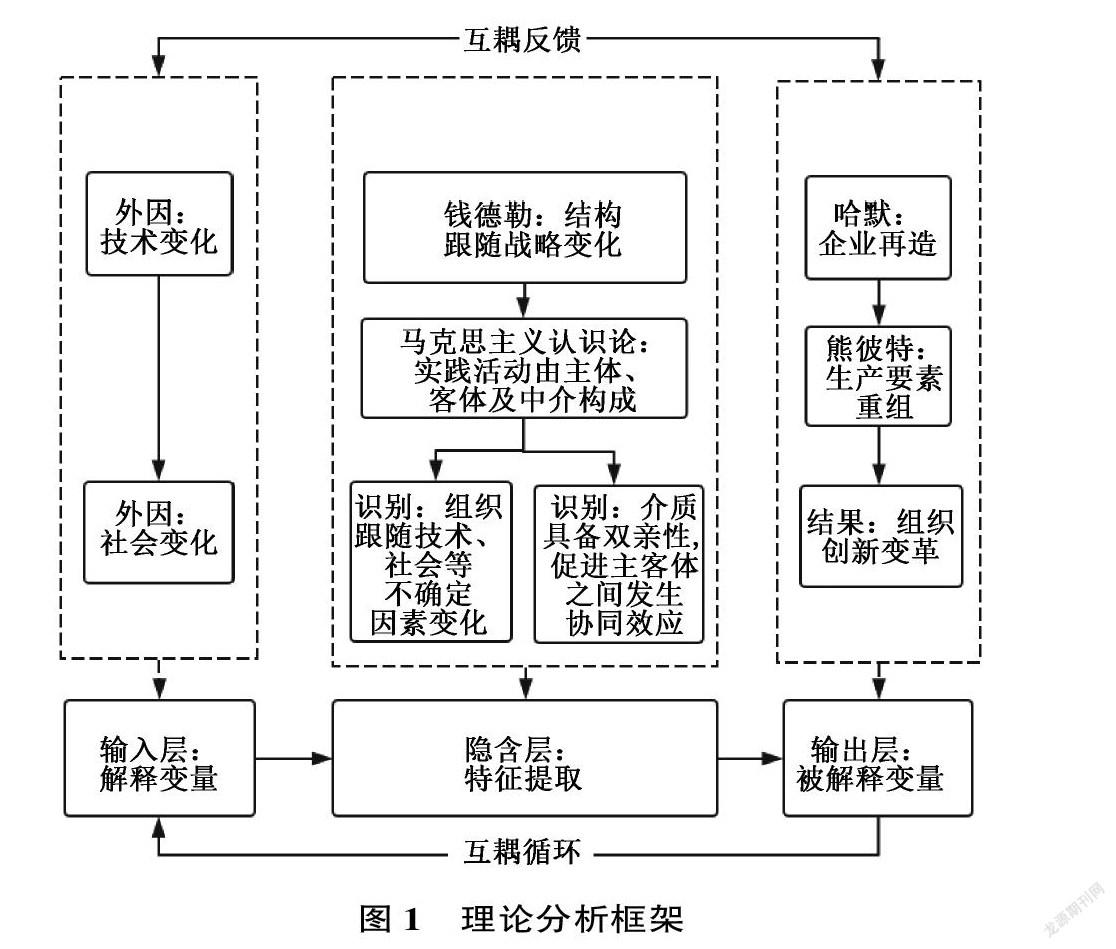

企业在其生命周期中需要经历发展、成长、成熟、衰退四个阶段,每个阶段都有其独特的生命特点。彼得·德鲁克(Peter Ferdinand Drucker)[12]认为,创新发展要求企业牢固树立“要么创新,要么死亡”的信念,我们无法左右变革,我们只能走在变革的前面。在一日千里的结构性调整浪潮中,唯一能够幸免于难的只有变革的引导者[12]。当企业面临快速变化的环境时,不只是及时改变战略以适应变化,而且主动以技术创新或战略创新发展自己[9]。人工智能作为社会发展和技术创新的产物,已经成为新一轮科技创新和产业变革的核心驱动力。将对诞生于工业时代的传统管理理论产生冲击[13]。人工智能为组织提供了两大类任务输出:一是决策,基于可用数据的算法审议得出的结论;二是解决方案,解决问题的替代行动方案[14]。智能组织建设依靠对数据的掌握处理能力,从数据到智慧的过程是企业利用大数据能力逐步提升的过程[15],AI对组织的一些影响包括权力转移、决策责任的重新分配、降低成本和加强服务、人事变动和裁员[16]。组织在每个时间点找寻符合自己发展愿景的相对最优模式,以保证组织的持续发展能力,是组织变革研究中的不变话题。纵古观今,人类的管理活动面对着变与不变的哲学问题,变化的是周围的发展环境与管理客体:发展环境包括地缘、政治、经济、教育、文化、技术等因素;管理客体在一定程度上是时代发展的产物,不同时代,人类面临的管理对象不尽相同,智能时代管理客体将逐渐颠覆[13]。因此,人类所处的组织系统是不断运动变化的,相对不变的是管理主体及各组织系统内管理活动所追求的客观目的,而在管理主体与管理客体之间,存在一种约定俗成或不言而喻的管理介质,管理主体通过管理介质影响着管理客体的主观意愿并控制其具体行为。反之,管理客体亦能通过管理介质向管理主体传达组织实际运营过程中所存在的问题及基层对于问题的理解和解决对策建议。其所形成的组织结构能够随着外部环境的变化而变化,由此,本文得出以下推论:F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

推论1:进入21世纪,随着科学技术的不断发展,人类现已进入以智能驱动为代表的第四次工业革命阶段。艾尔弗雷德·D·钱德勒(Alfred Dupont Chandler)提出“结构跟随战略变”观点,本研究认为,在新的一轮革命浪潮下,数字化和数据驱动等技术的兴起从根本上改变了当今的社会环境,社会变革要求“组织跟随技术变”,即智能时代要求“组织结构跟随智能变”。

推论2:迈克尔·哈默(Michael Hammer)与詹姆斯·钱皮(James A.Champy)的企业再造理论,打开了信息化时代企业组织再造的大门,在新一轮革命浪潮下,亟须敲响智能模式下组织再造的时代之钟。与传统工厂组织相比,智能模式下的组织是一种以数字化转型、智能驱动等技术为依托,在设备智能化、管理现代化、信息计算机化的基础上,开展一系列智能化管理、运营、生产等活动过程的“智能工厂”。

推论3:依据《马克思主义认识论》观点,推演出智能模式下的组织是由管理主体、管理客体、管理介质构成。管理介质的主要特点是具备“双亲性”,既能很好地代表管理主体的管理主张,又能很好地诠释管理客体的既定诉求,在两者之间可以产生积极的协同效应,即“1+1>2”效应。与此同时,按照约瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)观点,创新是生产要素的重新组合,包括产品创新、人员创新、市场创新、开发新的资源及组织管理创新五种情况,本文认为组织创新亦是组织要素的重新组合,传统组织由管理主体、管理客体(普通资源)、管理介质、环境等要素构成,智能模式下的组织由管理主体、管理客体(智能资源)、管理介质、环境等要素构成。

推论4:由德国物理学家赫尔曼·哈孔(Hermann Haakon)于1971年提出的协同效应是指两个或多个成分调配效用大于各成分单独效用之和。20世纪60年代,美国战略管理科学家伊戈尔·安索夫(H.Igor Ansoff)将协同效应引入企业管理领域,认为协同战略可以将企业多元业务有机联结。据此分析,在协同效应的影响下,组织内部或外部的两种或两种以上存在形式通过双亲介质影响,能够形成统一的价值观,最终实现组织内或多组织间目标的统一,发挥组织最大效能。

推论5:基于艾尔弗雷德·D·钱德勒(Alfred Dupont Chandler)“结构跟随战略变”观点,结合企业再造理论视角,依据《马克思主义认识论》、约瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)创新理论及协同效应机理,本文认为智能时代组织已然发生了质的变化,新型组织结构应该是以协同共生为目标,借助新兴技术实现微观组织内外部、宏观组织内外部及宏观组织与微观组织之间有机联结,以人本化、去除“中心化”、质效化、赋能化为特征的高阶组织模式。

通过以上推论,本文进一步地明确了组织、环境、管理主体、管理介质及管理客体之间的辩证关系。本文认为,在人类历史发展进程中,组织是根据时代发展而变化的,环境是影响组织发展的客观因素,管理主体为相对固定的人类,管理客体为时代变化的自然或人为产物,包括猎具、耕畜、机器设备、信息技术、机器人等。与此同时,结合国内外相关研究,对“工业4.0”、“中国制造2025”、“社会5.0”、智能模式、企业再造、协同效应等概念给予深度解析;全面归纳国内外管理理论的发展过程,提出了“管理介质”及“双亲性”概念;通过企业再造视角,明确协同效应在组织变革过程中的作用机理。综上,本文的理论分析框架如图1所示。

六、研究设计

(一)数据选择与研究方法

首先,数据的选择方法有很多种,包括在某一时间点收集不同对象数据的横截面数据法、在不同且连续时间点收集同一研究对象数据的时间序列数据法及在不同且连续时间点收集不同研究对象数据的面板数据法等。从人类进化及其组织变革的角度来看,以人为基本研究对象的组织结构是沿着发展时间主轴演变的,“历史”是唯一的选择,因为如果没有追溯到过去的序列,这个理论就无法工作[17]。故而在选取分析案例时着重考虑研究对象的发展连续性。其次,从科学研究方法的性质分类上来看,包括定性研究與定量研究,由于本研究旨在通过全面、系统地收集研究对象各阶段组织发展的基础性资料,通过基础性资料的原始语句进行实际观察,在分析、归纳客观发展规律的基础上建构新的适用性概念及理论。因此,本文拟选择吸收量化研究优点并克服了定性研究方式中存在缺乏推广性、复制性、准确性及严谨性等缺点的扎根理论研究方法开展具体研究。最后,由于扎根理论研究方法包含单案例研究与多案例研究,基于单案例研究具有能够全面而深刻地认识问题,有助于澄清概念、确定变量,利于拟定假设及建立共性理论的优点,因此本文选取单案例进行分析研究。

(二)研究案例选择

1.国家战略定位方面

针对不同的研究范围与研究目的,案例选取的侧重点不尽相同。胡汝银[18]依靠人工智能、大数据、云计算、工业互联网、物联网、数字孪生等新一代信息技术赋能,推动企业、产业、经济与社会全方位实现智能化重塑;罗仲伟等[19]基于对韩都衣舍案例的研究,探索企业内部组织结构的发展趋势;王凤彬等[20]基于海尔和 IBM 双案例跨时期的比较分析,探讨企业组织变革的动态演化过程;王易和邱国栋[21]以通用电气和海尔公司为案例研究组织变革情况。从经济发展角度看,随着我国人口红利的衰减、要素资源约束的加剧,以往依靠需求侧管理的实体经济所带来的非利好因素日益增多,基于此,党的十九大会议明确指出,供给侧改革的关键在于实体经济。2018年11月6日,国家领导人在实地调研上海之际指出,经济强国必然是海洋强国和航运强国。明确揭示了海运、经济和国家战略三者之间的密切关系,也有力地证明了港口行业作为国家经济发展晴雨表的重要作用。

2.智能化程度方面

智能是存在于组织中的一种能够驱动效率与生存的状态[22]。SCHWANINGER和 FLASCHKA[23]结合适应、学习和发展三个维度定义企业的智能性。其中,“适应”意味企业为了满足来自外部的需求而自我转变,“学习”意味企业采取有效行动的能力增加,“发展”意味企业着力一个组织满足自身和他人需求的能力不断增长。李健旋[24]以智能技术(智能设施固定资产投资)、智能应用(电子及通信设备制造业专利申请数量)及智能效益(电子及通信设备制造业利润)三个层面构建了我国制造业智能化程度的评价指标体系。本文借鉴既有文献关于企业智能化的研究思路,从适应性、学习性、发展性三个维度考量案例企业是否具备智能化特征,以智能化技术(后台)、智能化应用(中台)、智能化效应(前台)三个维度比较评价案例企业的智能化程度。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

3.案例选取比对

为了确使研究所引用的案例具备智能时代组织变革发展的代表性,本文基于中国情境,从国家战略定位(经济角度)、智能化特征、智能化程度三个方面,对港航相关企业及关于组织变革既有文献中使用较多的制造业案例(海尔)进行比对,具体情况如表1所示。

4.案例比较分析

首先,本文认为,上海洋山港利用多种现代化技术,实现港口自动化运营、决策,其在智能化特征上与一般意义的“智能工厂”近同。其次,上海洋山港是企业型组织,同时具备智能化特征且拥有成熟的智能化组织改革经验,该案例与本文研究主题与问题具备高度契合的特定情境。最后,结合我国工业化进程发展情境,考虑智能化发展的地域维度特殊性及智能化应用的产业维度代表性等因素,经综合评判,拟选择港口企业作为研究案例。

所选取的港口企业为上海洋山港,其始建于2002年6月,2017年12月竣工投产(四期)。既是中国港口建设的旗舰工程与代表性企业,也是目前全球最大、智能化程度最高、具有完全自主知识产权的数字化与自动化码头,代表着我国港口行业在运营模式、技术应用以及装备制造上的里程碑式跨越升级与重大改革,在智能企业领域具备较强的典范性。众所周知,传统港口行业属于劳动密集型产业,但随着国家经济发展、数字化转型、船舶大型化等因素影响,港口吞吐量日趋增高,对港口提出了更高要求。上海洋山港(四期)自2017年开港以来,操作箱量逐年增加,2017年操作2万TEU,2018年操作201.36万TEU,2019年操作327.08万TEU,2020年操作415万TEU,其总体吞吐量呈现直线增长态势。有鉴于上海洋山港在国家战略定位(经济角度)、智能化特征、智能化程度等多方面都与韦尔奇“数一数二”法则契合,故本文以上海洋山港作为案例分析企业,上海洋山港组织变革时间发展路线如图2所示。

(三)数据获取

为了确保本案例研究的有效性与可信度,在对案例进行扎根分析的过程中,本文摒除预期主观看法,通过所收集的资料数据引导具体分析,即“在盒子外思考”,严格按照三角互证法对研究对象进行多角度比较观察,以此检验资料来源的真实性与可靠性。首先,采用阅读法收集数据,即通过线上、线下方式阅览搜集与上海洋山港有关的文件、刊物、影像等公开资料,从中获取所需要的信息。其次,采用询问法收集数据,即向港航专业人士询问有关上海洋山港可信度较高的信息资料。最后,采用调查研究法收集数据,即通过面谈调查、书面调查、电话调查、邮件调查、通讯软件调查等方式,针对特定问题,听取被调查者的意见与反馈。在整体研究过程中,本文涉及的研究人员及用于研究分析的资料在收集、编码、分析过程中均严格遵循证据三角原则,以此建立严谨缜密的证据链,提升構念效度与信度。其中,在内部效度方面,明确被解释变量的改变是因为解释变量及控制变量的改变所引起的,通过模型构建来匹配解释变量间的相互关系;在外部效度方面,采用分析类推方法,证实本研究所获得的结果存在逻辑;在信度方面,通过阅读资料、询问资料、调查资料、文献资料等途径建立研究资料库,确保所搜集资料的再次论证性。数据来源及收集方式如表2所示。

(四)分期编码

组织变革的方式有消极被动与积极主动、问题应对与机会前瞻、渐变与突变、微观与宏观等多种角度的区分[20]。本文研究的聚焦点在于外部环境变化对组织结构及管理方法的影响情况,其演变方式具有时间序列特点,按照上海洋山港从智慧港口建设阶段起,归纳总结出216条原始语句(其中传统码头期间82条,智能港口建设期间134条)。通过各种调研方式对所搜集原始资料进行整理,按照扎根理论分析程序,对史料进行三级编码。其中,一级编码,即开放式编码,主要是对收集到的史料进行分解、测验、比较、概念化与类属化;二级编码,即主轴式编码,反复检查各次要类属与各类现象之间彼此的关系,开发针对研究现象的概念类属;三级编码,即选择性编码,通过整合、凝练概念类属,形成并发展新的构念与理论。

七、基于扎根理论编码技术的样本分析

(一)一级编码:开放式编码

鉴于一级编码过程中的初始概念层次较低、数量众多、信息繁杂,在内涵上具有一定的交叉性,因此本文在进行初始范畴化过程中,主要选取被多次提及的概念。第一,使用ai指代原始语句,将原始语句初步提炼,进而定义现象;第二,本文将所定义的现象提炼为概念(用Ai标识);第三,对所得概念进行初始范畴化,用AAi进行标识,初始范畴化的命名采取三种方式,分别为自行创建、沿用研究文献中的名字、使用受访者回复的话语,具体如表3所示。

(二)二级编码:主轴式编码

二级编码是主轴式编码,目的是发现并建立初始范畴之间的逻辑关系,通过对相关类属的深度分析,探寻并提炼若干主范畴,具体如表4所示。

(三)三级编码:选择性编码

三级编码是选择性编码,目的是进一步提炼和归纳主范畴之间的逻辑关系,以描述案例研究所呈现出的基本理论框架,具体如表5所示。

坚持以人为本是我党十六届三中全会提出的新要求,是我国长期坚持科学发展观的核心要素,它的根本属性是以国家经济发展、国内生产总值增长满足广大人民群众的物质文化需求,深层内涵是为了满足人的全面发展,是实现人与自然、人与社会、人与人之间和谐发展的思维主线。随着人类不断认识、掌握及突破自我的步伐加快,其所处社会逐渐从简单到复杂,由低级向高级迈进,技术的进步必然引起社会的环境变化,但并不意味着人类在面对新阶段、新局面、新时代背景条件下,其社会核心位置的改变,而是愈加体现出“人”的重要性。打造智能工厂并不是不需要人,以人为本依然是不变的准则[25],智能时代组织中增添了更多的智慧元素,可以代替人从事更多危险、繁重及非必要的生产活动,需要明确的是人在技术迭代过程中并不是简单意义上地沦为“技术性取代”,而是由技术进步促进自我能力的进一步升华。因为所有的智能生产应该是人机结合,终究要服务于人[25]。上海洋山港组织柔性化、增强人本化示意模型如图3所示。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

区块链技术给予组织结构调整带来新的思维模式,鉴于其本质上是一种“去中心化”的数据库,具有“去中心化”、开放性、自治性、信息不可篡改、匿名性等特点,将其主要思想引用至组织构建中,一方面可以很好地克服或规避集权组织缺乏弹性及灵活性、应变能力不足、不利于个性与特色发展,以及存在官僚主义、独断专行等可能性的弊端。另一方面能够充分发挥分权组织中各部门及各类人员的主观能动性,集思广益、因地制宜地制定具有自身特色的方针与政策等特点。以往研究中,存在将“去中心化”与“无中心化”、“集权管理”与“分权管理”等概念混淆与完全对立的误区,本研究认为,将集权与分权二元化对立是一个误区[26],集权程度对组织绩效有着重要影响, 不是集权度越高越好, 也不是越低越好[27]。组织“去中心化”,不是没有中心,而是根据组织运营实际需要,以各节点最佳协同为纽带,以实现组织既定发展愿景为指引的“局部自治模式”,其主要特征是组织内、组织间在信息对称、数据共享的条件下,能够灵活地选择中心存在位置,适宜地决定中心存在形式。上海洋山港组织广泛化、去除“中心化”示意模型如图4所示。

扁平化组织是现代企业中的一种组织形式,是企业适应内外部环境变化提高其技术经济效果的手段[28],技术的进步带来组织外部环境的变化,为了应对这种变化,企业实施技术创新战略,提高企业的核心竞争力,就应随着市场环境和技术环境的变化不断调整组织结构,促进企业技术创新,这对提高企业的经营水平创新绩效具有积极的现实意义[29]。相较于科层制组织,扁平化减少了组织中层级关系,扩大了组织中某一职权的管理幅度,因此,在组织信息、业务流程等方面的传递与处理过程中体现出高效率、低成本等特点。以往,计算机在企业管理中的广泛应用在某种程度上减少了对中层管理的需要,越来越多的人认识到减少企业的管理层次有利于提高信息的传递效率,使人在改变了的组织中工作得更满意[30]。目前,随着工业革命进程的加速,新技术 的出现,客观地改变了以往的既定工作模式,不仅减少了对中层管理的需要,也视实际业务内容减少了上层管理需要及基层管理需要,通过扁平化组织构建,不断地向质效化发展。上海洋山港组织扁平化、追求质效化示意模型如图5所示。

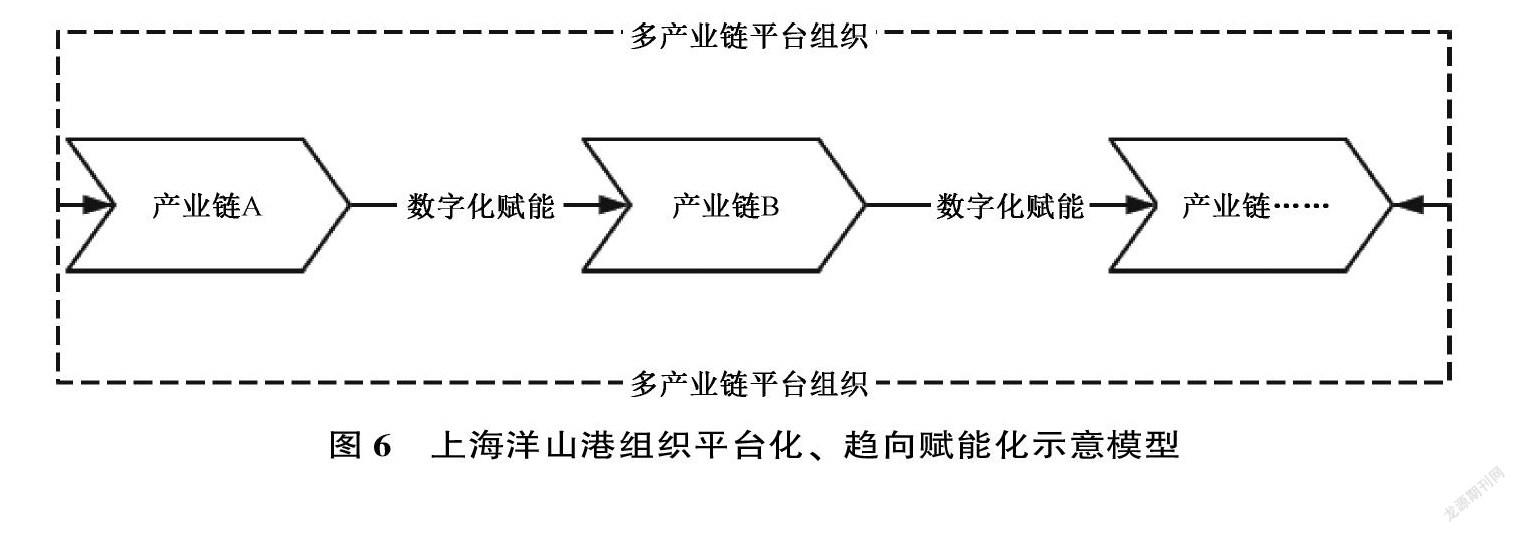

自组织出现以来,协同工作并产生正向的管理效益是组织存在的意义,无论是古典组织理论、行为科学理论亦或是现代组织理论,都旨在与当时外部环境变化特点相匹配、适应。进入21世纪,数据逐渐成为驱动企业发展的新动能,借助数字技术,组织内外的规模经济及范围经济叠加效应愈发凸显,其通过在模糊的外部方向上无边、无界、高频、高速试错来确定正确发展路径,通过平台化实现组织的大规模协作,以此取代以往狭隘的单组织专业分工。平台组织由于其演化能力和网络效应方面的优势受到越来越多的关注[31],依据模块化原则架构的平台组织,作为一种能够个性化动态配置资源并支持创业的组织形式,是企业面向未来挑战的理想组织形式[32]。组织平台化实质上是一种由能力简单、有限的“单细胞体征组织”向能力多样、无限的“多细胞体征组织”进化的过程,旨在构建在特定条件下组织功能上实现能力、效益、文化、价值等要素扩增、裂变的“干细胞体征组织”。“干细胞体征组织”是组织平台化的结果与外在表象,平台化的目的不是为了几个组织简单的聚合行为,而是在于通过有效的管理介质将无数个形态各异、分工不同的组织形式有机地整合在一起,平台中每个组织通过平台赋予的超额能力,各自承担特定职能,最终实现平台组织中各成员效益最大化。上海洋山港组织平台化、趋向赋能化示意模型如图6所示。

(四)扎根分析结论:上海洋山港的组织变革路径

通过三级编码研究发现,上海洋山港在面对社会技术变革过程中,能主动适应外部环境变化,将企业组织与外部环境进行耦合关联,破除组织惰性及路径依赖。通过适时引入适用的管理介质,主动催化组织内部生成协同效应,使得组织各层级在不同环境下能够在文化认识、管理理念、业务方向等方面产生思想共识,最终实现立足时代、把握前沿,科技引领、拥抱变化的蝉变发展。进一步观察其组织变革方式,实质上是一种依托于在管理主体与管理客体之间嵌入一种或多种管理介质的介质管理模式(大数据、5G、区块链、物联网等数字技术)。以管理介质为桥梁,建立联系组织内部、组织外部的柔性化、“去中心化”、扁平化等特征的平台型生态圈。生态圈由无数个战略集团构成,战略集团之间既存在竞争关系,也存在共生关系[33],生态圈不仅覆盖供给侧,而且向需求端进行延伸[34],一方面连接着无数个处于供给侧的由个人、企业、政府及其他相关部门组成的智慧供应链,另一方面连接着无数个处于需求侧的由个人、企业、政府及其他相关部门组成的智慧需求链,组织通过数字赋能、“多链”驱动,织绘全球生态网络,带动其他关联产业共同参与并融入“全球价值链”体系中,使得上海洋山港的组织体系由传统码头期间的“数字开路”向智慧港口期間的“数字闭路”发展。与外部环境高度联结,无论组织内外部环境发生渐进变化亦或是突然变化,只要是生态圈中的任何一方参与者发现异常,产生应变动作,就可以在生态圈中引发一系列连锁反应,进而形成组织发展的正强化式“多米诺效应”。

八、理论构建:传统组织向智能组织演化的结构路径

作为全世界拥有最多互联网用户的国家,中国的数字市场和数字技术发展迅猛[35]。组织模式与工业革命是更迭循环协同演化的过程,技术革命促进组织变革,组织变革又促进技术创新[21],区块链技术的出现代表着新的生产关系,在新的生产关系下不同主体能够更好地合作开展新业务[36]。智能时代人类所面对的管理对象复杂多样,包括具备高智能水平的机械式机器人及对活体动物进行基因改造并嵌入控制芯片的活体机器人,他们不同于以往我们熟知的管理客体,可以通过常规的奖惩措施及行为分析进行日常管理。因为他们自身并没有或者不同于我们人类所具有的生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要及自我实现需要,他们不再是唯命是从或者条件是从的客体,而是具有高度智力水平的“机器人”。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

在以往的组织研究过程中普遍认为管理具有二重属性,即管理的科学性与艺术性,但在人工智能时代,组织中的管理活动更多需要趋向科学性、艺术性和技术性的协同。组织不仅需要解决管理主体的能力、生理、心理等问题,包括无法适应新时代的技术发展、担心机器人抢夺工作岗位等。也需要解决机器人在组织中的可控性问题,包括机器人是否能够按照人类的主观意愿执行活动,更重要的是,智能时代的组织不再是局限于自我认识、自我管理、自我发展的单边阶段,而是以更为开放、更为包容的姿态迎接或主动构建统一认识、共同管理、协同发展的多边阶段。由此,智能时代中的组织结构不同于传统组织的结构模式,需要一种新的视角,重新审视人机关系、产业链关系、组织内外关系。一方面,在组织中需要构建一种或多种能够联系人机的管理介质,在同步管理主体与客体之间思想意识的同时,既能使得人类的管理主张得到有效满足,也能够有效唤醒机器人的管理屈力。另一方面,借助数字技术的发展,需要在人与机器人之间搭建一种可以互相交流的学习平台,以发挥机器人在组织管理活动中的多重作用,包括协助人类开展计划、组织、领导、控制等管理任务。

未来的组织结构中不再明显区分管理主体与管理客体,在管理介质的协同效应作用下,组织内的管理主体与管理客体会以协同合作为基本准则,共同朝向组织既定目标努力,最终实现组织效用最大化。管理模式将形成以组织内信息流、物流、商流、资金流四流大循环为主,以组织内外四流双循环共同促进的发展格局。组织需要更具备开放性、创造性,紧跟时代发展态势,拥抱技术更新迭代,努力构建一个以人为本,以大数据、区块链、互联网、深度学习等数字技术为管理介质,通过组织内外关联方发生协同效应趋同价值观,进而将各相关产业统一聚合,形成具备柔性化、扁平化、平台化、“去中心化”、深度学习能力等特征的开放式协同共生发展的深度学习型数字生态组织。具体如图7所示。

九、研究结论与启示

(一)研究结论

本文通过对历史管理思潮的整体发展脉络进行分析,发现管理是始终贯穿于人类生活中的社会活动,组织是人类开展管理活动的必要载体,良好的组织体系在面对不同的管理情境时,会主动进行适应性改变与创造性破坏,以此推动组织自身的进一步良性发展。结合古今中外管理实践及前期管理学者的管理思想,可以发现,将人工智能集成到组织中的成功关键取决于员工对人工智能技术的信任[37]。不同的管理主体拥有不同的管理主张,不同的管理客体拥有不同的管理诉求,如何有效契合两者之间的管理主张与诉求,是解决组织内管理活动顺利开展的前提。面对这一问题,泰勒的科学管理理论、法约尔的一般管理理论、韦伯的行政管理理论等均给出一种共同解决方式,即在管理主体与管理客体之间引入一种或多种管理介质,介质包括但不限于制度、流程、文化、金钱、约定、心理因素等。基于此,本研究发现并提出了管理介质概念及五条推论假设,为了验证推论的准确性及可信程度,以上海洋山港为研究案例,通过扎根研究方法,归纳分析其组织发展规律。结果表明,面对科学技术的进步及外部环境的发展变化,上海洋山港在其组织变革过程中以大数据、区块链、互联网等新兴技术为管理介质,构建具备科学性、艺术性、技术性及复杂性等特点的生态组织。随着技术迭代速度的加快,上海洋山港所面临管理对象的智能化程度愈加增强,需要视时宜不断导入新的管理介质,使得管理主体与管理客体之间建立同轨关系。同轨关系的建立需要更多文化互通与信息交流作为支撑,以达到双方在思想意识上的趋同,最终弱化矛盾、建立共识,形成一种相互关联、耦合性强、具有协同效应、能够共生发展的深度学习型数字生态组织结构。

(二)研究启示

人类社会的发展史是一部 “社会组织化”的历史。在某种意义上,社会进化的过程也就是组织进化的过程[38]。随着经济全球化的进一步发展,世界经济从服务经济主导型,逐步向知识主导型、数据驱动的经济转变,数字经济时代开启[39]。数字经济时代组织逐渐由“赋权”型向“赋能”型转变,就社会维度而言,以雇佣关系为前提的组织原理,其核心是以组织为本位的赋权,以最大限度提高组织效率[19]。智能时代是网络时代的一种高阶形式,网络效应可能成为组织价值创造的源泉和超额绩效的来源[40]。传统的组织结构是由管理主体、管理客体(普通资源)、管理介质、环境构成并相互影响。智能时代的组织结构是由管理主体、管理客体(智能资源)、管理介质、环境构成并相互影响。如果组织中只有管理主体和客体,管理客体会因其他外界因素影响而脱离管理主体的实际控制,但如果在主客体二元关系之间引入适宜的管理介质,会促使管理主体、管理客体、管理介质达到相对平衡状态,即无论外界环境如何变化,三者之间都会保持相对稳定的发展态势。换言之,管理介质可以是一个人、一套流程、一种制度、一种契约或是一种主观、客观存在的影响力等,其本质是一种可以调和管理主体与管理客体之间矛盾的手段、方法,在特定的时间、地点、位置发挥特定作用,能够使得两者之间保持一致的主观意愿,与管理主体、客体共同构成组织系统,最终实现管理主体与客体之间、组织与组织之间、组织与环境之间的相对平动共生发展。一方面,管理介质的引入要视时宜,并针对内外管理环境的变化予以更新,以更好发挥其在组织中的约束、激励等限制、促进作用,使得管理过程中的科学性、艺术性及技术性得到兼顾。另一方面,组织中的管理主体与管理客体是相对的,两者都具备两种状态,分别为管理控力与管理屈力,只有主客体之间的控力与屈力达到平衡,才会使得管理效用最大化,即主体对客体既有管理,又不会灭失客体的创造力;与此同时,客体会对主体有一定的屈力,但同样会有管理控力反作用于主体,驱使其作出正确的决策。

智能技术塑造智能社会,智能社会孕育智能组织[41],深度学习型數字生态组织实质上是一种基于管理介质思想,以时代技术产物为管理介质,以管理介质作为管理主客体之间的沟通桥梁,向与之联系的供应链赋能的生态型网络。进一步而言,生态供应链用整体的、系统的观点优化整个供应链系统,站在自然生态环境及人类可持续发展的高度,应用生态工业学理论设计供应链中供应商、制造商、分销商、零售商等企业和最终用户的行为,使供应链中的物质、能量循环利用,形成的一个相互依存、彼此制约、共同发展的供应链共生网络[42],在此基础上,通过更加开放的发展格局视角,构建具有深度学习能力的非限制性共生发展型组织结构,是科学管理、一般管理、权变管理等管理学说的进一步发展,其本质是管理主体与管理客体以大数据、互联网、深度学习等数字技术为介质,实现组织管理目标趋同,共同计划、组织、领导、控制活动过程,最终实现无边、无界、无为的管理模式,以应对组织在没有任何启动、准备或解冻情况下因冲突带来的管理挑战[43]。与此同时,智能时代组织对管理的要求包括人员的“智能化”向“自能化”进阶、资源的“有机性”向“协同性”融合、机器的“赋能态”向“能控态”过渡、组织的“资本性”向“智本性”转变,从而去除刚性化、“中心化”、科层化、线性化,最终形成具备柔性化、广泛化、扁平化及平台化特点,拥有深度融合与学习创造能力的组织结构。F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

[参考文献]

[1][美]丹尼尔·A·雷恩,阿瑟·G·贝德安.管理思想史[M].孙健敏,等译.北京:中国人民大学出版社,2012.

[2]陈超,陈拥军.互联网平台模式与传统企业再造[J].科技进步与对策,2016,33(6):84-88.

[3]李海舰,田跃新,李文杰.互联网思维与传统企业再造[J].中国工业经济,2014(10):135-146.

[4]张光宇,欧春尧,刘贻新,等.人工智能企业何以实现颠覆性创新?——基于扎根理论的探索[J].科学学研究,2021,39(4):738-748,757.

[5]刘方喜.“大机器工业体系”向“大数据物联网”范式转换:社会主义“全民共建共享”生产方式建构的重大战略机遇[J].毛泽东邓小平理论研究,2017(10):73-79,108.

[6]康佳立.从工业4.0到社会5.0——以德日两国相关发展战略的比较为例[J].科技管理研究,2019,39(4):19-24.

[7]VAN DE VEN A H,POOLE M S. Explaining development and change in organizations[J].Academy of management review,1995,20(3):510-540.

[8]高靜美,李宇.组织变革与发展:对未来研究的挑战[J].管理世界,2010(11):154-165.

[9]邱国栋,董姝妍.从组织记忆到组织遗忘:基于“抛弃政策”的战略变革研究——以长春一汽发展历程为案例[J].中国软科学,2016(9):168-179.

[10]张一驰,李书玲.高绩效人力资源管理与企业绩效:战略实施能力的中介作用[J].管理世界,2008(4):107-114,139.

[11]徐凯,高山行.技术资源管理对社会资本和产品创新中介作用研究[J].管理科学,2008,21(6):2-8.

[12][美]彼得·德鲁克.21世纪的管理挑战[M].朱雁斌,译.北京:机械工业出版社,2019.

[13]徐鹏,徐向艺.人工智能时代企业管理变革的逻辑与分析框架[J].管理世界,2020,36(1):122-129,238.

[14]KROGH G V. Artificial intelligence in organizations: new opportunities for phenomenon-based theorizing[J].Academy of management discoveries,2018, 4(4):404-409.

[15]邱国栋,王易.“数据-智慧”决策模型:基于大数据的理论构建研究[J].中国软科学,2018(12):17-30.

[16]DUCHESSI P,OKEEFE R,OLEARY D. A research perspective:artificial intelligence, management and organizations[J].Intelligent systems in accounting, finance and management,1993,2(3):151-159.

[17]KIPPING M,USDIKEN B. History in organization and management theory: more than meets the eye[J].The academy of management annals,2014, 8(1):535-588.

[18]胡汝银.从智能制造到经济与社会全方位智能化重塑[J].上海对外经贸大学学报,2020,27(5):78-90.

[19]罗仲伟,李先军,宋翔,等.从“赋权”到“赋能”的企业组织结构演进——基于韩都衣舍案例的研究[J].中国工业经济,2017(9):174-192.

[20]王凤彬,郑腾豪,刘刚.企业组织变革的动态演化过程——基于海尔和IBM纵向案例的生克化制机理的探讨[J].中国工业经济,2018(6):174-192.

[21]王易,邱国栋.新工业革命背景下多元智能组织研究——以GE和海尔为案例[J].经济管理,2020,42(2):92-105.

[22]BLANNING R W,KING D R,MARSDEN J R, et al. Intelligent models of human organizations: the state of the art[J].Journal of organizational computing and electronic commerce,1992,2(2):123-130.

[23]SCHWANINGER M,FLASCHKA M. Intelligent organizations: building core competencies through information systems[J].Electronic markets,1995,5(3):6-8.

[24]李健旋.中国制造业智能化程度评价及其影响因素研究[J].中国软科学,2020(1):154-163.

[25]朱冬.美的智能工厂离开人力却以人为本[J].中外管理,2016(5):50-54.

[26]杨光斌.走出集权—分权的二元对立误区——论十八届三中全会《决定》中的集权与分权问题[J].中国特色社会主义研究,2014(1):11-15.

[27]陶厚永,刘洪,吕鸿江.组织管理的集权—分权模式与组织绩效的关系[J].中国工业经济,2008(4):82-91.F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3

[28]王瑞旭.柔性技术与企业组织结构优化[J].科學管理研究,1995,13(3):43-47.

[29]李龙一.技术创新与企业组织结构[J].科技进步与对策,2001(3):69-72.

[30]张晓全,曹光明.扁平化——西方企业组织结构的演变趋势[J].管理现代化,1994(3):58,64.

[31]井润田,赵宇楠,滕颖.平台组织、机制设计与小微创业过程——基于海尔集团组织平台化转型的案例研究[J].管理学季刊,2016(4):38-71,136.

[32]王凤彬,王骁鹏,张驰.超模块平台组织结构与客制化创业支持——基于海尔向平台组织转型的嵌入式案例研究[J].管理世界,2019,35(2):121-150,199-200.

[33]BOEKER W. Organizational strategy: an ecological perspective[J].The academy of management journal ,1991,34(3):613-635.

[34]戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020,36(6):135-152,250.

[35]刘洋,董久钰,魏江.数字创新管理:理论框架与未来研究[J].管理世界,2020,36(7):198-217,219.

[36]范忠宝,王小燕,阮坚.区块链技术的发展趋势和战略应用——基于文献视角与实践层面的研究[J].管理世界,2018(12):177-178.

[37]GLIKSON E,WOOLLEY A W. Human trust in artificial intelligence: review of empirical research[J].Academy of management annals,2020,14(2):627-660.

[38]张康之.走向合作制组织:组织模式的重构[J].中国社会科学,2020(1):47-63,205.

[39]荆林波,袁平红.全球价值链变化新趋势及中国对策[J].管理世界,2019,35(11):72-79.

[40]陈冬梅,王俐珍,陈安霓.数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望[J].管理世界,2020,36(5):220-236,20.

[41]任博,邱国栋.克服合谋掩饰行为:智能区块链与供应链金融运行机制耦合[J].中国流通经济,2022(3):35-47.

[42]施先亮,乔晓慧.区域生态供应链的内涵研究[J].管理世界,2010(2):171-172.

[43]刘意,谢康,邓弘林.数据驱动的产品研发转型:组织惯例适应性变革视角的案例研究[J].管理世界,2020,36(3):164-183.

Organizational Restructuring of Responding Intelligent Modes

—Based on the Research of Port Digital Operation

Qiu Guodong, Ren Bo

(Management School, Dongbei University of Finance & Economics, Dalian 116025, China)

Abstract: Organization is an important carrier to promote social progress and development. Facing the characteristics of different times, organization and environment present an eternal dialectical relationship between changing and unchanging. In the new wave of revolution, the rise of technologies such as digitalization and data-driven technology has fundamentally changed todays business environment, and technology is shaping new organizational models. Based on this, this paper analyzes the development context of human management ideological trend, and clarifies the relationship among organization, environment, management subject, management media and management object. To further verify the accuracy and credibility of the inferential hypothesis, this paper systematically analyzed and summarized the organizational development process of Yangshan Port in Shanghai from the perspective of enterprise reengineering, with the help of grounded theory. A deep learning digital ecological organization, which possesses the characteristics of self-learning, self-organization and self-optimization, is proposed. Based on synergistic effect, this organization can optimally couple the management subject and the management object using unequal and “biparental” management media for different management issues under different environmental conditions, thus forming a “mutual coupling body”. Countless “mutual couplers” associate multilaterally through the media action. Research found that under the intelligent mode, taking the Internet, big data, block chain and other cutting-edge technology as the management media, organization can closely link management subject and management object, realize the flattening, flexible, platformization and the “decentralized” characteristics. Eventually organization will be transformed from “empowering” to “enabling”.

Key words:industrial 4.0; intelligent mode; enterprise reengineering; organizational restructuring; digitalization

(责任编辑:李 萌)F14E2FD4-7232-479F-B65B-E7EE54A014A3