皮尔斯亚像似符视域中的图像分类研究

2022-06-28高兆华

高兆华

(南开大学 文学院,天津 300074)

从古至今,在西方,艺术界和学术界对“图像”一词所囊括的含义随着时代的演变而有着不同。米歇尔在《图像科学》中探讨了图像与电子信息科学的关系[1],埃尔金斯更是将晶体、地形图、文字书写风格等纳入形象和视觉研究范畴。虽然埃尔金斯在序言中称自己“忽略了图像①的社会和政治背景”[2],但却“解放”了图像研究本身的意识形态。在图像学方兴未艾的今天,图像的分类研究尤为重要,它划定了这门学科的结构体系和研究界限。本文正是从皮尔斯亚像似符理论出发,在引介亚像似符理论的同时提出一种新的图像分类的可能。作为19 世纪末20 世纪初最重要的学者之一,皮尔斯虽然没有专门将其符号学应用到图像研究中,而是在阐述其符号学思想时,或多或少地涉及到图像和图像思维②。皮尔斯所讨论的图像,其范畴要大于米歇尔在形象谱系图中的graphic,而近乎埃尔金斯的image,这种图像是一切视觉能够感知到的物理意义上的图像。需要指出,学界虽然自觉地运用皮尔斯符号学理论进行具体的图像分析③,而罕有将皮尔斯符号学理论本身应用到图像学理论中,或者研究皮尔斯符号学中的图像性,新近的专著还是Jappy 在2013 年所撰写的《皮尔斯视觉符号学导读》,其中对图像符号学的论述也仅仅在一百页左右[3]79-195。因此,发掘皮尔斯符号学理论和图像学实例的关系,阐述皮尔斯图像符号学,就显得尤为重要,而首当其冲的,就是一种皮尔斯式的图像分类研究。这种研究不仅体现了皮尔斯的学术思想,更为开拓图像学的领域和视野提供了新思路。

一、皮尔斯的亚像似符理论与图像研究

20 世纪图像学中最具代表性的分类研究,当属米歇尔在《图像学》中对图像的划分④。米歇尔将图像分为图画(graphic)、视觉(optical)、感知(perceptual)、精神(mental)、词语(verbal),将之与五种科学话语相关联,并指出,精神图像与词语图像是看似不恰当的图像[4],接下来,米歇尔分两节论述了精神图像和语词图像。这种图像分类方式在厘清了图像学对其研究对象的基本划分问题的同时,也存在两个问题:其一,五种图像是否有绝对的“之间”?无论是图像学中经常提到的图形诗还是米歇尔稍晚时候在《图像理论》中提到的“元图像”,似乎不同类别的图像之间并非泾渭分明的关系。诚然,米歇尔将感知图像视为其他四者之间的临界场域,但这个临界场域是否能与其他四者具有逻辑上的同属关系?此外,除了“感知”这一特性之外,不同的图像类别间是否还具有其他共性?比如按照米歇尔的划分类别,福柯正是从词语/图画两个范畴论述图形诗这一图像概念的[5-6]。

其二,米歇尔虽然在其论述内讨论(甚至是着重地讨论) 了艺术图像,但他将这些艺术图像从属于不同的科学话语中。在之后,埃尔金斯更是在图像的划分中把天平向科学倾斜。图像学,这一传统意义上的艺术学科在向科学开放的同时,采用了艺术——科学的二元论视角并将理论重心与方法论重心放在科学话语之上。

本文无意对米歇尔图像分类方式进行颠覆,而拟采用皮尔斯符号学思想对其进行补充。皮尔斯的符号分类学涉及了皮尔斯的现象范畴论。皮尔斯将现象范畴划分为第一性、第二性和第三性,其中第一性指“现象的诸种品质(qualities)”;第二性由“实际事实(actual facts)”构成;第三性则被皮尔斯称为“法则(laws)”或“思想(thoughts)”[7]10-11皮尔斯的三种符号三分法[7]50-87,正是被皮尔斯的三元范畴论统摄的,按照再现体与对象之间的关系,皮尔斯将符号分为像似符、指示符和规约符,对应于范畴论中的第一性、第二性和第三性。

其中,像似符作为第一性的符号,凭借与对象某种品质的像似性再现该对象。任何纯像似符(pure icon) 或纯像似性(pure iconicity),只能作为知觉中的观念存在,视觉图像需要一个“被看到”的物质载体。皮尔斯将这一物质载体称为亚像似符(hypoicon):“如果它(像似符) 作为一幅画而存在、那么它主要被作为画的这种再现形式所规约;但如果它就是一种物质形象,没有图例或者标签,那么它可以被称为‘亚像似符’。”[8]CP2.276-2.277换言之,亚像似符是像似符的物理实在,它又进一步被皮尔斯分为形象(image)、图表(diagram)和隐喻(metaphor),学界普遍视之为像似符的第一性、第二性和第三性。需要指出,形象、图表和隐喻,不等于像似符、指示符和规约符,因为前者以符号的像似性作为其主导性规则(dominance rule)。尽管亚像似符中的图表和隐喻可能具有一定的指示性和规约性,但其作为符号的主导性质仍是像似性,即图表和隐喻与指示符和规约符不同,是一种以相似性与再现对象发生联系的第一性符号。之所以采用皮尔斯亚像似符理论对图像进行分类,而不采用“像似符—指示符—规约符”的视角,原因在于虽然图像可能具有指示性或规约性,比如米歇尔提到的“元图像”,但从产生的角度看,任何图像都是感知者最为直接的视觉感知经验,“第一性”是我们能够知觉到图像的基础。胡易容亦指出,“在符号学范畴内,一切图像皆为像似符。”[9]。

综上:可得出两点结论:

其一,依据皮尔斯的实例化原则(instantiation rule),第一性范畴的纯像似性需要实例实在,亚像似符就是纯像似性的实在。这种实在只是说明,亚像似符存在于物理实在之上,但其关注点不在于物理实在上,它仅仅为符号发送者和接收者提供捕捉品质的可能。亚像似符仍然属于像似性范畴,对形象、图表和隐喻的讨论基于第一性范畴的讨论。因此,作为物理实在的亚像似符,虽然被划分出第一性、第二性和第三性来,但其核心仍然是“品质”的“像似”。所谓亚像似符的第二性和第三性,是将像似建构在对事实的指示(现象范畴的第二性)和对思想的规约(现象范畴的第三性) 上,即,事实与指示物(符号) 之间的像似与思想与指示物(符号) 之间的像似上。进而,亚像似符的第二性与第三性和现象范畴的第二性和现象范畴的第三性存在区别。

其二,依据皮尔斯的主导性原则(leading principle) 和上点结论,在亚像似符范畴内,势必存在不具有主导地位的第二性与第三性。因此,作为像似符存在的图像,以亚像似符形式作为物理实在而为使用者发送和接收,

其中,不同类型的图像,其主导“性”不同。针对不同的主导性,图像可以被分成形象性图像、图表性图像和隐喻性图像三大类。

二、形象性图像

皮尔斯的形象(image),可以理解为基于第一性的第一范畴,即,形象是通过与对象在品质(quality) 上的相似而再现对象的。这些品质的相似,并不构成符号与再现对象之间时空或因果上的空间关系,也不涉及符号与再现对象之间逻辑或知觉意义上的替换。在形象符号中,虽然有解释者的介入(解释者作为主体进行知觉),但其重心在于再现体和对象在性质上的像似。形象符号视域下的形象性图像,只涉及解释者最为直观的“知觉”,从解释者的角度,可以区别两种形象性图像:

第一种,直观的形象性图像。如图1[3]123所示,这只是一滩任意挥洒的黑色斑点。它可以被知觉为黑色墨迹,原因就是该图像与滴落状态的黑色墨迹之间具有性质上的像似,比如颜色、水滴状的形状等。事实上,它还可以被知觉为红酒渍、血迹等。面对这摊斑点,不同的解释者有不同的“发现”,有人将它“看做”一个小岛,有人把它“看做”人的脑袋。我们凭借知觉上的像似性对直观的形象性图像进行具有不同意义的解释,因为直观的形象性图像仅仅由随机的线条、颜色构成,而不具备任何规约性的含义。这种形象性图像最接近于纯像似符,也就最具有第一性的“偶然性”和“瞬间性”。因此,尽管该符号具有不同的解释项,能够创造出新含义,但并不具有任何普遍性和流传的可能,因此不具有产生新意义的能力。

图1 墨迹图

第二种,规约的形象性图像。如图2⑤所示,对接受过汉文化教育的人而言,不难发现这是孔子像,即便是完全不了解汉文化的人看到这幅画,也会意识到画中再现的是一个人像。这些线条凭借与“人”的像似性使解释者将之知觉为“人像”。规约的形象性图像,即不同解释者依据知觉上的像似性,能够把同一符号理解为意义相近甚至相同的解释项。它虽然由线条、颜色构成,但这些线条和颜色不再被认为是随机的,或者说,它在自然意义上由随机的线条、颜色构成,但被解释者赋予了规约性的含义。虽然,“人”长得并非如画像所示,但我们在小时候就被教育“人”应该怎么画,我们也以类似的方式去知觉形式上相似的符号。这种规约的形象性图像将图像纳入了社会解释秩序,也因此,图像的意义不再是歧义甚至是多义的,而能为大多数人所接受和解释。综上,形象性图像,仅仅依靠解释者在感官知觉上的经验判断。在形象性图像内,“品质”最为重要,解释者正是依据对象和再现体所共有的品质,将再现体知觉为对此对象的再现。“品质”的像似性,是贯通再现体和对象之间的桥梁。

图2 孔子像

三、图表性图像

皮尔斯的图表(diagram),可以理解为基于第一性的第二范畴,即,图表是通过与对象在实际事实上的像似而再现对象的。这里的“实际事实”,即时空和逻辑上的关系,但与指示符不同,图表的关系指涉也是建立在第一性基础之上的:符号接收者知觉到再现体内部的时空或逻辑关系与对象内部的时空或逻辑关系像似甚至一致。基于图表符号的图表性图像,其图像与再现对象的内在结构呈现为一种比例上的像似性[10]9,这种比例上的像似性,使得图表性图像具有两种特质:

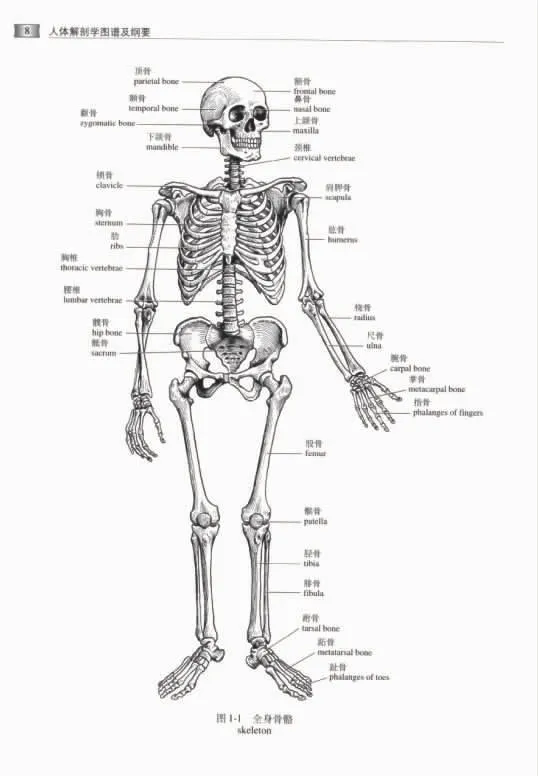

其一,图表性图像通过与对象的“准确合适”再现对象,这一点恰好与形象性图像中的知觉经验判断形成鲜明对比。需要指出,这种“准确合适”仅仅涉及比例的精确性。4 ∶2 与8 ∶4 虽然在数值上不同,但在比例上却是一致的。因此:同一对象的任何图表性图像,具有一致性。以图3[11]为例,这是一张标准的人体前剖面视图。抛开图像的品质(颜色、大小) 不谈,任何依据人体前剖面所绘制的人体前剖面视图都是“一样”的。用黑白色绘制人体前剖面图、用毛笔或钢笔绘制不同大小的人体前剖面图,只要我们按照人体前剖面各器官的位置、形状、大小等关系对之进行再现,那么这种再现就是“准确”的再现,这幅图像就是一幅人体前剖面图。因此,图表性图像是可重复的,它不像衣服上的水渍、纸片上的墨迹,针对同一对象的两个图表图像也许在品质上有所不同,但完全可以做到用一幅图像“取代”另一幅图像。

其二,图表性图像的对称性和可逆性。图表性图像对对象——再现体之间的时空相似性的关注,需要通过“类推(analogy)”的方式加以发现。事实上,皮尔斯本人就将图表符号理解为一种“通过类推关系在它们自己的部分中表示事物的各部分之间的关系。”[8]CP2.277图表性图像的类推,对符号过程发生之后的接收者而言,不具备方向性。换言之,从对象到图表性图像(再现体) 之间的类推具有对称性和可逆性。仍以图3 为例,我们既可以通过这幅图表性图像再现一个人体前剖面,也可以根据一个人体前剖面绘制出一幅人体前剖面视图。这种可逆性和对称性在形象性图像中并不存在,同时也证明了不仅仅是语言,哪怕在图像领域,索绪尔所谓的“任意性”也是不正确,或曰是至少并非放之四海而皆准的。对图像的解释不完全依赖解释者和解释社群——在图表性图像的领域,一幅图像之为图像,就意味着再现对象和图表性图像之间具有对应关系。

图3 人体解剖图

因此,对图表性图像的感知和解释尽管也需要解释者的参与,但它与再现对象之间亦具有必然的理据性联系。无论是图表性图像之间的一致性还是图像与再现对象之间在类推上的可逆性和对称性,都使图表性图像获得了形象性图像和隐喻性图像所不具备的准确性。图表性图像的内在结构与对象的内在结构和谐一致,有助于解释者“完美”地接收到图像所传递的信息。

综上,由于其所携带的精确性,图表性图像,甚至图表符号本身都被认为与科学领域相关。Anderson 就指出,皮尔斯有一种将图表和隐喻两种符号对应于科学和艺术两个领域的倾向:“在观念的发展中,类比主要对科学有效,而隐喻主要(非特别地) 对艺术有效。”[12]455事实上,皮尔斯虽然将图表放在逻辑学和科学中进行论述的,但采取图表——科学;隐喻——艺术的二元论是皮尔斯研究者对皮尔斯的“误读”。皮尔斯从没有把图表性图像先天地与科学的论域对应,也从没有采取僵化的二元论视角来思考艺术和科学领域的关系:“诗人或小说家的作品与科学家的作品相比并非截然不同。”[8]CP1.383当然,皮尔斯的手稿中的确有将图表与科学、隐喻与艺术相关联的倾向,但这种倾向发生的原因在于皮尔斯认为科学与准确性和真实再现有关,艺术与感觉和想象相关[8]CP1.43,但皮尔斯却忽视了一种追求准确和真实的艺术,即写实主义艺术。

以一副极端的写实主义图像为例,图4 是大卫的超写实主义(hyperrealism) 作品《水晶盘上的甜瓜》。在这幅作品中,“甜瓜”“水晶盘”不仅凭借第一性被知觉为甜瓜和水平盘,还由于甜瓜的科学结构(颜色关系、果肉和籽的分布)、甜瓜和水平盘的光景结构,给人一种“水晶盘上的甜瓜”的真实感。诚然,写实主义无法分毫不差地再现现实,但相较于形象性图像,由于其对准确性和真实再现的强调、图像内部结构关系与再现对象结构关系的一一对应,这种“写实”遂与图表性图像呼应。图表性图像的再现体与再现对象之间的“统一性”,使图表性图像在理论上不会忽视掉再现对象的任何“细节”,也就在理论上符合写实主义的梦想。因此,超写实主义这种艺术形式或与之相类似的图像完全可以归结到图表性图像之中。从这个角度看,科学图像与艺术图像也不全然是截然对立的两种图像,它们完全可以具有潜在的交集。

图4 《水晶盘上的甜瓜》

综上,图表性图像就打破了科学/艺术的藩篱,而成为一种可以囊括所有领域的图像范畴,也因此可以作为图像分类之一极,与形象性图像、隐喻性图像共同构成一种新的图像分类的方式。

四、隐喻性图像

(一) 隐喻性图像的概念

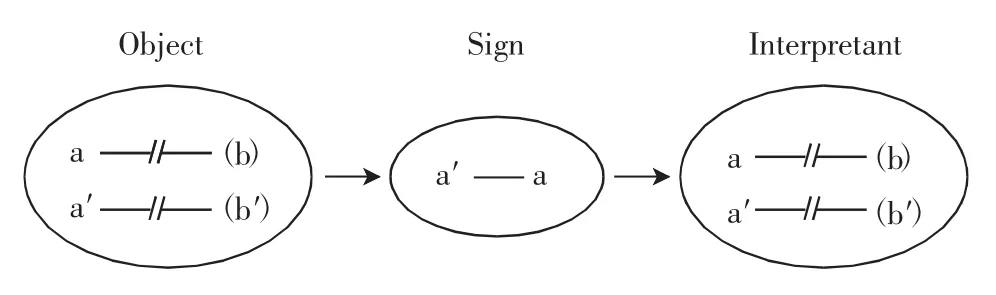

皮尔斯的范畴论,皮尔斯的隐喻(metaphor),可以理解为基于第一性的第三范畴,即,隐喻是通过“法则和思想”上的像似而再现对象的。由于隐喻符号过于复杂,在此特引入Jappy 的表格[13]进行说明:

皮尔斯认为隐喻再现了一种平行关系,它“通过再现其他事情的平行性来再现一个再现体的再现性特质。”[8]CP2.277早在20 世纪初,瑞恰兹便认为隐喻中的两项并非替代的关系,而皮尔斯更是指出,在对象内存在两对关联项:“在类推中存在三个事物,两个关联项和它们共享的同一性质……在隐喻中似乎存在四个事物,两个关联项和它们各自不同的性质。”[12]455在隐喻的对象之中,存在两个独立且平行的命题,而在隐喻的符号内,只分别再现了这两个命题的各自部分,隐喻符号因而是一种“省略”。Cohen 认为,隐喻接收者需要付出额外的努力才能接受隐喻发出者的邀请[14]。对皮尔斯隐喻符号来说,这一“额外的努力”就是识别出隐喻对象的平行结构,只有当我们意识到并识别出隐喻具有平行结构(即暗含两个命题) 时,才意味着隐喻可能得到正确解释。而想要应和发出者的邀请,接收者就必须与发出者处于同一场域中。

综上,隐喻是三种亚像似符中,最具有规约性的一项。它需要一定的社会教育和文化氛围。因此,不少学者认为隐喻与其他亚像似符的区别在于隐喻具有创造性,然而他们却忽略了另一种即已经完全被规约化的隐喻,诸如汉语的“山脚”、基督文化中的“黑猫”,这种隐喻被Black 称为死的隐喻[15]。按照皮尔斯的思路,我们可以把隐喻符号和隐喻性图像分为两类:第一种,规约的隐喻性图像。这种隐喻性图像是死的隐喻性图像,其对象是完全“词汇化”[16]的,所谓词汇化,即已经被完全规约化和寓言化。在面对这种隐喻式图像时,我们根本无须“思考”,就能理解图像。在一定的文化、社会语境之中,这种隐喻式图像具有较为固定的意义,该语境下的不同个体能够解释出较为相似乃至相同的意义。图5 为玛斯的《祈祷的老妇人》。该画右侧阴暗而左侧光亮,光亮所对准的正是:钥匙、酒与面包(当然还有老妇人的脸),在画面右下角有只藏在阴影里的猫。这幅图像当然具有“形象性”,可以被知觉为妇人、餐桌、面包、猫等形象性图像的组合体,但据前文提到的主导性规则,这幅图像在基督教语境下作为隐喻性图像而呈现。因为该图像的主要目的不在于对老妇人、猫等形象的再现,图像本身就具有隐喻性含义:“猫”这一形象,在西方话语中有恶魔的含义,它用爪子抓住桌布,试图引诱祈祷的妇人,而妇人则不为所动,我们在她的脸上看到了与面包和酒一样的光亮,而桌子上方的钥匙(类似于十字架),则暗示妇人将不为来自阴暗处的魔鬼所诱惑,而终将升入天堂。换言之,《祈祷的老妇人》这幅画的用意不在于“再现”本身,而在于再现形象和再现行为背后的用意。对于不清楚基督教教义以及相关观念的解释者而言,全然可以把《祈祷的老妇人》知觉为“祈祷的老妇人”,即把它作为形象性图像理解,而对于清楚基督教教义以及相关观念的解释者而言,《祈祷的老妇人》作为隐喻性图像,再现了对象的某些平行结构内缺席和不在场的东西(撒旦、耶稣、天堂)。基督教语境下的不同解释者能够从这幅图像中发掘到类似的含义,获得共鸣。

图5 《祈祷的老妇人》

第二种,创造的隐喻性图像。这种隐喻性图像是活的隐喻性图像。在面对这种隐喻性图像时,我们会感到困惑,这种困惑不在于我们无法知觉到图像的第一性,诸如形状、颜色(按照皮尔斯的观点,这种第一性能即刻被解释者所感知),而在于我们无法把握图像的意义。如图6 为康定斯基的《构成第四号》,虽然这幅图像有着较为“权威”的再现与解释:画面是骑兵们的一场冲突,图面左边是骑兵的激烈战斗场面,而右边则是两个卧倒的人像,场面安详,黑色线条则是骑兵和骑兵的长矛。通过左右两个场面的对比,表达出某种抽象的神秘主义气息。但事实上,对这幅画的解释可以是多义的。其一,形象上的多义性,当我们从形象性的角度知觉这幅画时,我们全然可以把中间的凸起知觉为山峰,左边与右边的凸起知觉为两幢房子。我们还可以把中间的凸起视为一只妖怪的头,三个红色的斑点是妖怪的眼睛,而左右的凸起分别是妖怪挥舞着的手臂。相较于其他类型的规约性图像,权威的解释在这里具有更少的权威性——因为与其他类型的规约性图像相比,我们有将之知觉为其他形象的更多的可能。其二,隐喻上的多义性,即便我们按照“权威”的解释以及油画的副标题,将这幅油画知觉为“战斗”,这幅油画的隐喻和意义也是多义的,不同于规约的隐喻性图像,长矛、骑兵和战斗的组合没有规约上的固定意义,即使存在一个关于“长矛、骑兵和战斗”的固定意义,康定斯基在这幅画中也为这个组合赋予了一种新的叙述形式和再现结构。综上,对这幅画的权威解读仅仅来源于他者(画家本人或艺术界),而非来源于我之所属的带有规约性的共同体。

图6 《构成第四号》

特别指出,规约的隐喻性图像和创造的隐喻性图像之间并非截然对立的两种图像,而是任何实在图像都不可抵达的两极,所有的隐喻性图像都在规约的隐喻性图像——创造的隐喻性图像两极之间流动,如《构成第四号》,随着艺术共同体对之研究的深入,对场域内的个体而言,该图像的创造性就在不断削弱,而规约性意义则在不断加强。

(二) 隐喻性图像的特质

隐喻符号,被皮尔斯认为是三种亚像似符中最复杂的一种,隐喻性图像,也是皮尔斯亚像似符视域下最为复杂的一种图像。其特质在于:

隐喻性图像的第一个特质,隐喻性图像的关注点为在场的再现体与不在场的部分对象。这意味着:其一,再现对象的两个关联项,并非共有一个性质。隐喻性图像与图表性对象不同,在图表性图像中,像似性在于再现体的内在结构与再现对象的内在结构的一一对应,再现对象是“单个”的物,或曰是一个系统结构内的二元或多元关系。而在隐喻性图像中,再现对象的两个关联项具有各自的性质。隐喻性图像的像似性,不在两个关联项中的任何一项内,而在两个关联项之间,在平行结构之内。因此,从再现对象的角度,隐喻性图像之为隐喻性图像,就必须满足一个条件:两个关联项单独存在,且分别部分地被再现于再现体之中。皮尔斯曾以“煤力”和“马力”作对比,这个例子向我们暗示:图像和图表可以单独地存在,脱离了“联想”或“类比”的语境,再现对象仍然存在。比如前文提到的黑色斑点或人体剖面,即使失去了关于“墨迹”、“血迹”的联想或者关于一幅剖面图的类推,也不会改变墨迹或人体剖面作为形象性图像和图表性图像本身,它只是失去了与另一个参照物的联系而已。但在隐喻性图像中,另一个参照物(即“第二个”的关联项),作为再现对象的一部分存在。如果没有这个关联项,那么隐喻性图像将不再存在,或者说,该图像将失去其隐喻性质。

其二,解释者参与了隐喻性图像的结构化过程中。隐喻性图像的再现对象由两个平行的关联项构成,再现体相较于再现对象而言则是“省略”的。这意味着需要解释者从省略的再现体内识别出两个关联项的“像似”。如果说形象性图像和图表性图像仅仅需要解释者对图像进行知觉,那么在隐喻性图像中,解释者参与到了隐喻性图像的构建过程中。通过解释者根据在场的再现体发掘不在场的部分对象,对二者进行合成与兼容的方式,隐喻性图像的“隐喻”得以被凸显。皮尔斯指出,形象、图表和隐喻分别对应于:再现体与对象之间没有关系;再现体与对象之间具有关系;再现体、对象与解释项之间具有关系[17]。这种观点虽然忽略了解释者在感知层面的作用,但确实凸显了在隐喻和隐喻性图像中,解释者的解释作用。隐喻性图像的创造和读解,需要创造者和解释者的共同参与,对隐喻性图像而言,其特征不在于再现对象与再现体之间的相似性,而在于再现对象的平行结构(一种相似性关系的潜能) 和对这种平行结构的整合。

隐喻性图像的第二个特质,隐喻性图像有着基于准确性基础之上的模糊性。所谓模糊性,并非指主观意义上的模糊,而是指信息的缺乏与逻辑的模糊[18]。上文提到,皮尔斯有将图表符号与科学相等同、隐喻符号与艺术相等同的趋向,事实上,图表性图像通过类比,的确具有逻辑上的精准性,因而也具有科学的意义。而隐喻性图像的再现体的空缺由解释者填补,两个平行的关联项的像似由解释者发掘,隐喻性图像因而更具有主观性。这种主观性使得隐喻性图像在逻辑上不若图表性图像精准。然而,这并非说隐喻性图像是模糊的,而是说隐喻性图像之隐喻,全然出于解释者的主观思索。隐喻性图像之所以是创造性的,全在于这种基于准确性基础之上的模糊性。模糊性的存在,使得意义的澄清和生发得以可能。

隐喻性图像的第三个特质,隐喻性图像是流动的。前文区分了两种隐喻性图像:规约的隐喻性图像、创造的隐喻性图像。然而,任何隐喻性图像以及隐喻性图像的叙述形式和再现结构的方式,在诞生伊始都是创造性的(creative),这也是皮尔斯诸多研究者将亚像似符中的“隐喻”又称为“创造性的隐喻”的原因之一。在基督文化诞生伊始,或者个体刚进入到基督教文化语境中,个体势必会对“猫与撒旦”、“葡萄酒、面包与耶稣”的联系感到新奇。而一旦这种隐喻成为习惯,纳入规约秩序里,这种隐喻性图像便再也不是创造性的,对关联项的知觉成为潜意识的条件反射,个体也不会再思考这种关联的原因,而把隐喻性图像的像似性归结为规约性的结果。

五、总结

通过引入皮尔斯的亚像似符理论,本文将图像分为:直观的形象性图像、规约的形象性图像、图表性图像、规约的隐喻性图像、创造的隐喻性图像。如果说米歇尔试图采取一种静态的视角构建图像分类体系,那么亚像似符语境下的不同图像范畴则构成了动态的图像分类体系:从直观的形象性图像到创造的隐喻性图像,只是在抽象程度上有所不同。此种图像分类的意义在于:从图像分类角度考察,图像由解释者对图像的考察的角度进行分类,而任何图像并不是先天地属于任何一种图像范畴,它能够随着图像符号本身与再现对象的关系、解释者的关系而发生流转和变化;从图像意义角度考察,这种图像分类方式虽然不是形而上学的,但呈现出一种形而上学的递进性,从最直观的形象性图像,到最具有创造性的隐喻性图像,它告诉我们,图像系统是一种不断生成、不断衍义的意义系统,而非固定的意义结构。因此,这种图像分类模式不仅从符号学再现一侧体现出图像分类的另一种可能,还对应了图像本身的流动性和多样性。相较于任何固定的系统结构,这种分类模式因而更加符合图像本身的特质。

注释:

①在学界,对image、picture 和icon 的翻译较为混乱,尽管图像学的英语名称为iconology,但在皮尔斯符号学中,icon 特指像似符,“像似符”与“图像符”相比,更体现出其“像似性”,故而本文将icon 译为像似符,image 词源为拉丁语imitari,模仿,复制,picture 词源为拉丁语pictus,图画的,来自pingere,绘制,画图,故而本文将picture 译为图像,将image 相对地译为形象。但无论是图像或是形象,本文都是将之放在视觉和图像研究的视域下进行考察的。

②如对像似符的讨论,如在讨论指示符时提到的风向标的例子,如对图式的研究。

③中英文献中有大量运用皮尔斯符号学分析实例的例子,仅就今年6 月份以来,在国内学术界就有诸如《皮尔斯符号学视阈下的服装图案设计探索——以品牌HUI 系列服装设计为例》《基于皮尔斯符号学的音乐节海报设计研究——以迷笛音乐节海报为例》《皮尔斯符号学视域下中国文化对外传播研究—— 以YouTube 平台李子柒视频为例》等论文。

④《图像学》的中译本将米歇尔的图像分类表格译为形象家族,但这里的意义即为图像分类,为方便比较,本文将之称为对图像的分类,后同。

⑤说明:图2,图4—图6 之作者均身故50 年以上,其作品为开放版权,在此亦感谢这些艺术家们为人类留下了如此优秀的艺术作品!