废食用油沥青再生剂制备及性能研究

2022-06-28陈蜀静

【摘要:】为解决传统石化油基再生剂价格高昂且性能不稳定的问题,文章提出以废食用油为基础油分制备一种新型再生剂,并采用动态剪切流变试验、多重应力蠕变恢复试验及弯曲梁流变试验分析了该再生剂对老化沥青的还原效果。结果表明:该再生剂黏度较低、闪点较高、短期老化前后黏度比与质量变化小,具备良好的流变性、施工安全性与抗老化性。

【关键词:】废食用油;再生剂;动态剪切流变试验;多重应力蠕变恢复试验;弯曲梁流变试验

U416.03A110353

0 引言

随着我国“十四五”规划的发布,资源循环利用再次成为公路行业发展的趋势与热点。沥青路面作為我国高等级公路的主要结构形式,具有广阔的再生利用空间。目前,沥青路面再生方式分为厂拌热再生、就地热再生、厂拌冷再生、就地冷再生和全深式冷再生[1]。其中,前两种可以统称为沥青路面热再生,其能够充分利用废旧沥青混合料、减少环境污染、降低养护造价、恢复路面使用性能,因而成为道路学者研究与应用的热点。

根据目前的研究成果与应用现状可知,影响沥青路面热再生施工质量的关键之一在于再生剂的质量。传统的再生剂多以石化油作为基础油分,但相关研究表明此类型再生剂再生效率低、性能不稳定且价格昂贵[2-3],在一定程度上制约了热再生技术的推广应用。近年来,已有学者先后以工业废油、新鲜植物油等为主要成分研制出新型再生剂[4-5],结果表明,不同再生剂对沥青的再生效果不尽相同,沥青路面再生剂研发仍需深入探索。

基于此,本文以废食用油为再生剂主要成分,掺入增塑剂与抗老化剂复配制得一种新型再生剂。采用动态剪切流变试验、多重应力蠕变恢复试验及弯曲梁流变试验分析了该再生剂对老化沥青性能的影响规律,研究方法与结果对于该再生剂的推广应用具有指导意义。

1 原材料与试验方法

1.1 原材料

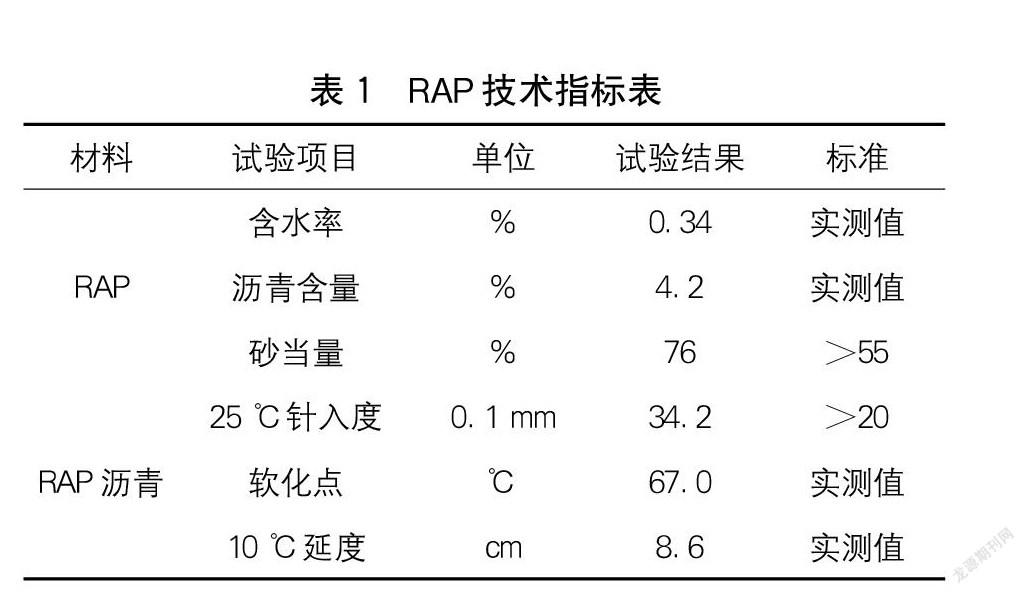

1.1.1 RAP

采用阿布森法从某高速公路沥青混合料回收料(RAP)中抽提老化沥青,并对其相关指标进行检测,结果如表1所示。由表1可以看到,RAP中所含沥青的针入度、延度较低,导致RAP极易发生低温开裂,因此通常添加再生剂以补充RAP沥青缺失的轻质油分。

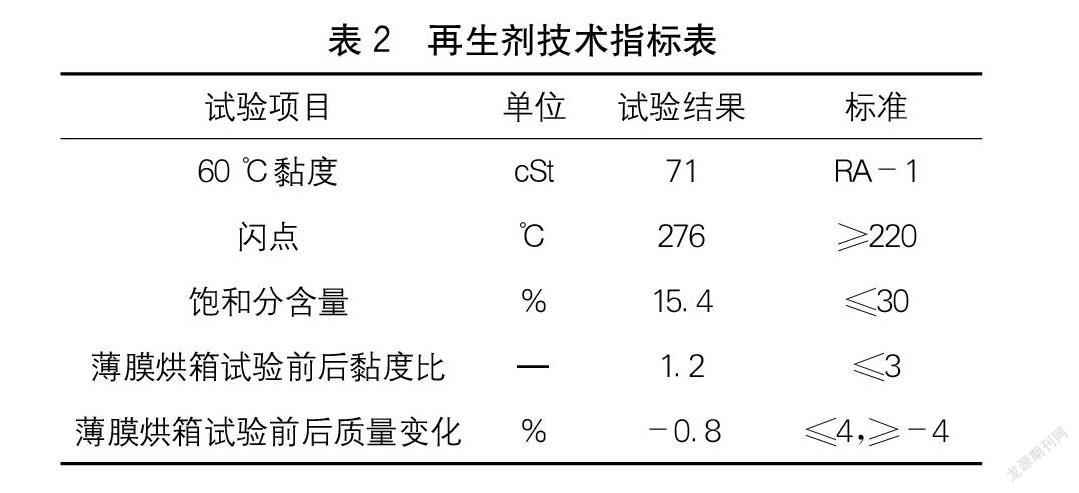

1.1.2 再生剂

将购置的废食用油进行过滤与脱水处理后与90#基质沥青在120 ℃条件下搅拌均匀,然后添加一定比例的增塑剂与抗老化剂,维持温度并以400 r/min的速度剪切30 min至形成均匀液体,即得到一种新型再生剂。按照《公路沥青路面再生技术规范》(JTG T 5521-2019)对其相关指标进行测试,结果列于表2。表2中的60 ℃黏度、闪点、短期老化前后黏度比与质量变化分别反映了再生剂的流变性、安全性与抗老化性。结果显示,该再生剂黏度较低,能够较容易地软化老化沥青并充分融合;闪点远高于规范要求的220 ℃,对于提高施工全过程的安全性是极为有利的。同时,该再生剂短期老化前后的黏度比与质量变化很小,表明该再生剂具备优秀的抗老化性能,弥补了老化沥青的不足之处。

1.2 试验方法

将该再生剂分别以0、9%、12%、15%掺量添加到从RAP抽提出的老化沥青中,并采用动态剪切流变试验(DSR)、多重应力蠕变恢复试验(MSCR)、弯曲梁流变试验(BBR)分别评价其路用性能。

1.2.1 DSR试验

DSR试验通过对沥青施加正弦荷载获得其抗剪能力,本文试验条件为:试验温度52 ℃~76 ℃(间隔6 ℃),加载频率10 rad/s,应变水平12%。

废食用油沥青再生剂制备及性能研究/陈蜀静

1.2.2 MSCR试验

MSCR试验分别在0.1 kPa和3.2 kPa的应力水平下对沥青进行10次蠕变恢复测试,一次蠕变恢复测试包括1 s蠕变和9 s恢复,试验温度为64 ℃和70 ℃。

1.2.3 BBR试验

BBR试验本质为沥青蠕变现象,本文试验条件为:试验温度-12 ℃~-24 ℃(间隔-6 ℃),跨中恒载980 mN持续240 s,卸载10 s。

2 试验结果与分析

2.1 DSR试验

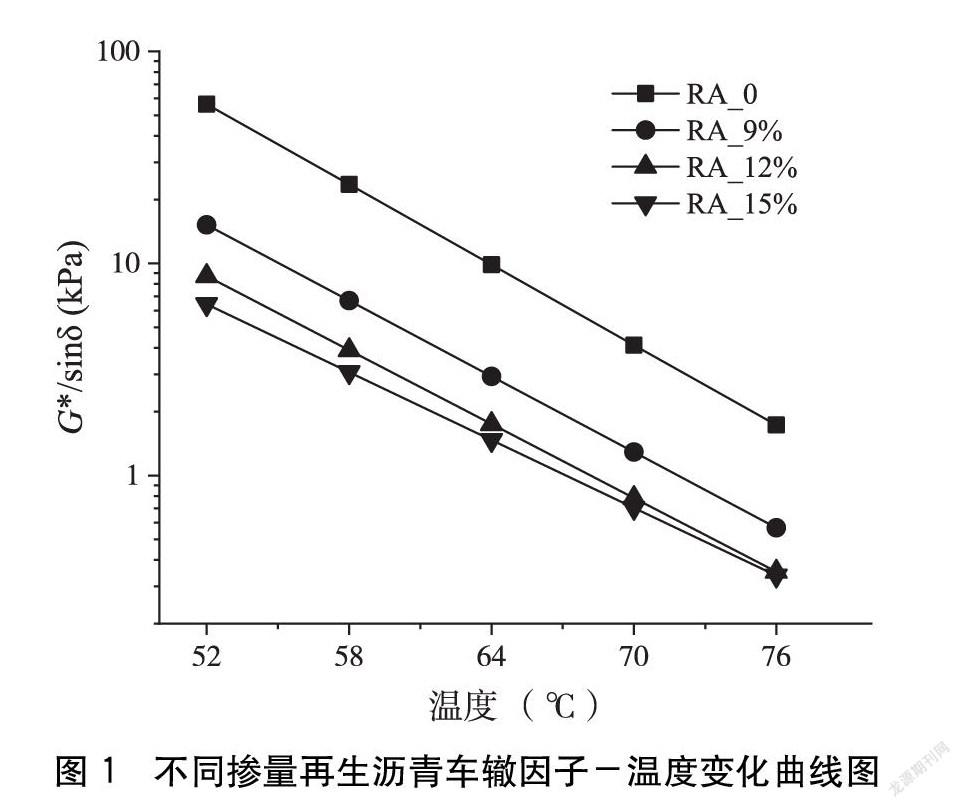

DSR试验通过计算可以获得沥青复数剪切模量G*与相位角δ两个粘弹性参数,美国SHRP规范采用车辙因子G*/sinδ评判沥青高温性能等级,并要求G*/sinδ≥1.0 kPa。本文研究不同温度及再生剂掺量下再生沥青的车辙因子如图1所示。由图1可知,随着温度的增加,再生沥青车辙因子降低,这主要是由于沥青作为一种粘弹性材料,具有显著的感温性。另外,随着再生剂掺量的增加,再生沥青车辙因子同样降低,这是因为再生剂的掺入补充了老化沥青的轻质成分,提高了老化沥青的黏性比例,沥青的高温抗变形能力减弱。根据SHRP规范分级标准,当再生剂掺量为9%~15%时,再生沥青高温等级为PG70~PG64,原老化沥青高温等级为PG76,掺入再生剂后沥青高温性能降低1~2个等级,表明该再生剂的掺量不宜过高,否则会显著降低沥青高温抗车辙能力。

2.2 MSCR试验

图2为沥青典型蠕变-恢复曲线的示意图。根据加载与卸载过程中的应变变化,可以通过式(1)和式(2)计算得到每个应力水平及加载周期内再生沥青蠕变恢复率R和不可恢复蠕变柔量Jnr。将不同应力水平下Jnr进行对比,可以得到应力敏感性指标Jnr-diff如式(3)所示。

R(σ,N)=εc(N)-εr(N)εc(N)-ε0(N)×100%(1)

Jnr(σ,N)=εr(N)-ε0(N)σ(2)

Jnr-diff=Jnr,3.2-Jnr,0.1Jnr,0.1×100%(3)

式中:σ——应力水平(0.1 kPa和3.2 kPa);

ε0(N)——每个加载周期的初始应变;

εc(N)——每个加载周期蠕变部分的应变;

εr(N)——每个加载周期恢复部分的应变;

N——加载次数。

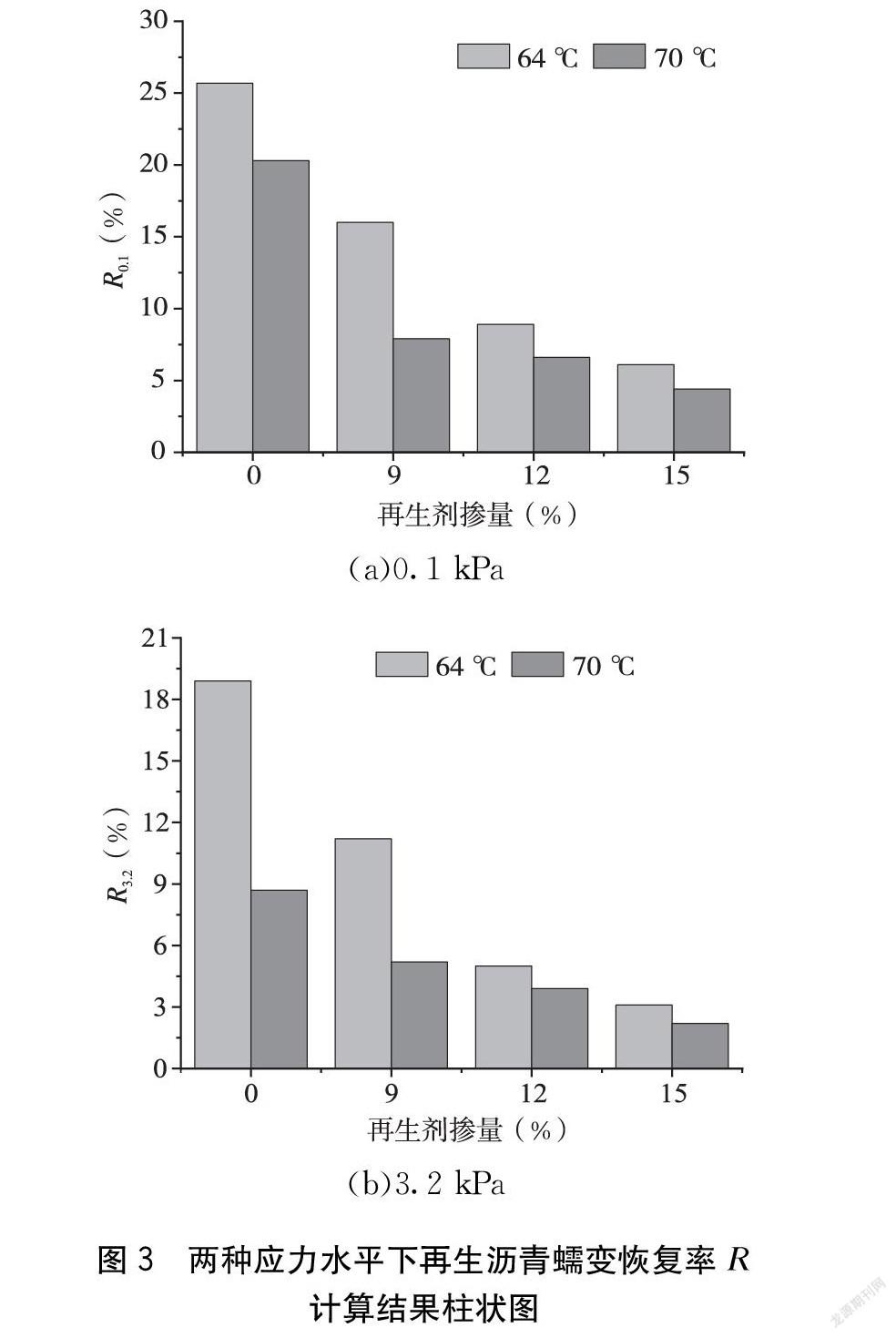

蠕变恢复率R表征了沥青的延迟弹性,R越大表明在恢复期的变形恢复越大,沥青的高温稳定性越好[6]。两种应力水平下再生沥青蠕变恢复率R计算结果如图3(a)和(b)所示。由图3可知,再生沥青的R0.1与R3.2均随再生剂掺量的增加而降低,与温度的关系也是如此。这说明掺入再生剂与升高温度对沥青粘弹性质的影响是一致的,即均提高了沥青的黏性比例。

不可恢复蠕变柔量Jnr反映了沥青抗永久变形能力,Jnr越小表明沥青抗车辙变形能力越强[6]。两种应力水平下不可恢复蠕变柔量Jnr计算结果如图4(a)和(b)所示。可以观察到,沥青Jnr0.1与Jnr3.2均随着再生剂掺量的增加而增加,但增加的幅度逐渐减小,这说明在一定掺量范围内该再生剂对沥青高温稳定性的削弱是有限的。图4(c)显示了再生沥青不可恢复蠕变柔量应力敏感性指标Jnr-diff,Jnr-diff越大表明其对应力水平越敏感。加入该再生剂后,沥青Jnr-diff值降低约10%~20%,表明该再生剂的掺入降低了沥青对应力的敏感性,但Jnr-diff与再生剂掺量并未显现出一定的数量关系。这可能是由于再生沥青受应力、温度与再生剂的耦合影响,其线性与非线性临界状态并不一致,故而导致在不同条件下沥青应力敏感性出现差别。

2.3 BBR试验

BBR试验可以获得沥青小梁跨中挠度随时间的变化关系,通过式(4)~(6)可以计算得到任意时刻沥青劲度模量S(t)与蠕变速率变化率m(t)。

S(t)=PL34bh3δ(t)(4)

lgS(t)=A+B(lgt)+C(lgt)2(5)

m(t)=dlgS(t)dlgt=B+2Clgt(6)

式中:P——恒荷载(N);

L——小梁跨度(mm);

b——小梁宽度(mm);

h——小梁高度(mm);

δ——小梁挠度(mm);

t——加载时间(s);

A、B、C——拟合参数。

不同温度及再生剂掺量下再生沥青BBR试验结果如后頁图5所示。SHRP规范中采用60 s时小梁弯曲劲度模量S及蠕变速率变化率m评价沥青低温性能,并要求S≤300 MPa且m≥0.3。由图5(a)和(b)可知,随着温度的降低,再生沥青劲度模量增加而蠕变速率变化率降低;随着再生剂掺量的增加,再生沥青劲度模量降低而蠕变速率变化率升高。当再生剂掺量为9%~15%时,再生沥青低温等级均为PG28,而原老化沥青低温等级为PG16,该再生剂使老化沥青低温性能提升了2个等级,解决了沥青路面在长期老化作用下容易产生低温开裂的问题。综合考虑沥青高低温性能及经济性,建议该再生剂掺量控制在9%~12%。

3 结语

本文以废食用油为再生剂主要成分,掺入增塑剂与抗老化剂复配制得一种新型再生剂,通过试验研究得到以下结论:

(1)该再生剂黏度较低,闪点较高,短期老化前后黏度比与质量变化小,具备良好的流变性、施工安全性与抗老化性。

(2)随着再生剂掺量的增加,沥青车辙因子与蠕变恢复率R降低,不可恢复蠕变柔量Jnr升高,应力敏感性Jnr-diff降低,沥青高温抗车辙变形能力减弱,当再生剂掺量为9%~12%时,沥青高温性能降低1~2个等级。

(3)随着再生剂掺量的增加,沥青低温劲度模量减小而蠕变速率变化率增加,沥青低温抗裂性得到显著增强,当再生剂掺量为9%~12%时,沥青低温性能提升2个等级。

(4)以废食用油为基础油分制备沥青热再生剂具备可行性,综合考虑沥青高低温路用性能及经济性,建议该再生剂掺量为9%~12%。

参考文献:

[1]JTG/T 5521-2019,公路沥青路面再生技术规范[S].

[2]李雪连,叶峻宏,唐 成,等.再生剂在回收热拌沥青混合料生产中的应用研究综述[J].中外公路,2020,40(5):240-244.

[3]李晓民,魏定邦,姚志杰,等.再生剂对老化沥青流变性能和微观结构的影响[J].建筑材料学报,2018,21(6):992-999.

[4]张雪飞,蒋 康,吴超凡,等.木焦油基再生沥青的热储存稳定性[J].中南林业科技大学学报,202 41(10):174-182.

[5]马 春,王建文,卢 林,等.高渗透型再生剂的制备及其对老化沥青的性能影响研究[J].交通节能与环保,202 17(6):91-95,106.

[6]唐乃膨,黄卫东.基于MSCR试验的SBS改性沥青高温性能评价与分级[J].建筑材料学报,2016,19(4):57-63.