山东省抑郁障碍患者应对方式特点及影响因素研究*

2022-06-24关惠新张敬悬王汝展陈修哲米国琳王延祜王丽娜胡丽丽谷灵犀程小菁

关惠新 张敬悬 王汝展 陈修哲 米国琳 王延祜 陈 旭 王丽娜 王 灿 胡丽丽 谷灵犀 程小菁

应对是人们为了适应内部与外部的需求与冲突而做出的认知和行为上的努力,这是一个有目的、有意识、动态的过程[1]。应对的形成受到个体性别、年龄、性格、受教育程度等诸多因素的影响。国内外研究发现,应对方式与抑郁障碍的发生有关[2,3],而抑郁障碍患者的应对方式与正常人群相比存在显著差异,说明抑郁障碍患者应对方式形成过程中的影响因素与正常人群有所不同。有学者研究指出,抑郁障碍患者的性别、人格、社会支持程度等因素与应对方式关系密切[4~6],但目前研究样本量较小,且人口学资料对应对方式影响的相关研究较少。本研究通过对2015年山东省18岁及以上人群精神障碍流行病学调查中诊断出的抑郁障碍患者及健康对照人群的应对方式进行对照分析,以探讨抑郁障碍人群应对方式的特点及更多的影响因素,从而为抑郁障碍相关防治策略的制订提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 对象 研究对象均来自2015 年山东省18岁及以上人群精神障碍流行病学调查[7]。研究组为筛查出的符合美国精神障碍诊断与统计手册第4版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition, DSM-IV)[8]重性抑郁障碍、心境恶劣障碍或未特定抑郁障碍诊断标准者,排除无效问卷后共纳入1 174例。其中,研究组中重性抑郁障碍诊断者628例,心境恶劣障碍诊断者311例,未特定抑郁障碍诊断者235例。对照组为2015年流调中通过一般健康问卷(General Health Questionnaire, GHQ-12)[9]及相关风险问题筛查结果为阴性者中,按照与研究组同性别、同年龄组(±5岁)、同村居1∶1配对原则选取的被调查者1 174名。

1.2 方法

1.2.1 调查工具

1.2.1.1 一般情况调查表 为自制调查问卷,采集一般人口学资料,包括性别、年龄、民族、职业、婚姻状况、居住方式、医疗来源、受教育年限、首发年龄、住院次数、病程。

1.2.1.2 筛查工具 采用GHQ-12及增加的风险评估问题作为筛查工具,GHQ-12共12个题目,每题4个选项,前两项不计分,后两项计1分,总分为0~12分。新增9个风险评估条目存在任意一个问题者即认为存在风险因素。其中,GHQ总分≥1或其他危险因素≥1者视为筛查阳性,GHQ总分=0且无其他危险因素者视为筛查阴性。

1.2.1.3 诊断标准及工具 使用DSM-Ⅳ作为抑郁障碍患者的诊断标准,《DSM-Ⅳ轴Ⅰ障碍用临床定式检查》(Structured Clinical Interview for DSM-IV,SCID-I/P)[10]进行诊断。

1.2.1.4 简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire, SCSQ)[11]由解亚宁编制而成,共20个条目,分为积极应对和消极应对两个维度。采用4级评分,结果分析包括单项评分及积极应对和消极应对维度评分。该量表具有较好的信度和效度[12]。

1.2.1.5 功能大体评定量表(Global Assessment Function,GAF)[13]将社会功能按0~100 分评分,分11个等级,根据量表的评定标准由调查人员进行评分。得分越低,社会功能受损越严重。

1.2.2 调查方法 本研究数据来源于2015年山东省18岁及以上人群精神障碍流行病学调查。通过多阶段分层整群抽样方法,共抽取山东省16地市共计28 000名被调查对象,实际完成27 489名(98.18%)。在调查对象签署《知情同意书》后,使用GHQ-12及增加的风险评估问题对被调查者进行筛查,并完成简易应对方式量表,对筛查结果阳性或因躯体疾病或精神症状无法完成筛查者,由经过统一培训的精神科医师进行SICD-I/P诊断及社会功能评估。

1.2.3 统计学方法 使用SPSS 26.0软件进行统计分析,经K-S检验后,量表评分均不符合正态分布,采用非参数检验(两个分组的比较采用曼-惠特尼U检验,多个分组的比较采用克鲁斯卡尔-沃利斯H检验),组间比较采用多因素方差分析,相关分析用Pearson相关分析,对有意义的数值型变量进行回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较 研究组与对照组的研究对象各1 174例,其中研究组男351例,女823例;年龄18~92岁,平均(59.48±12.01)岁;平均受教育年限(4.46±4.03)年。对照组男351例,女823例;年龄19~93岁,平均(59.39±11.93)岁;平均受教育年限(4.86±4.08)年。研究组中诊断为重性抑郁障碍者628例,诊断为恶劣心境障碍者311例,诊断为未特定抑郁障碍者235例。两组受试者在性别、年龄、职业、医疗来源构成方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),受教育程度、婚姻状况、居住方式构成方面比较差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组SCSQ评分比较 研究组SCSQ积极应对评分低于对照组,消极应对评分高于对照组(P<0.01)。见表1。

表1 两组SCSQ评分比较

2.3 研究组不同亚型SCSQ评分比较 未特定抑郁障碍的积极应对评分高于其他两个亚型(P<0.01)。见表2。

表2 研究组不同亚型SCSQ评分比较

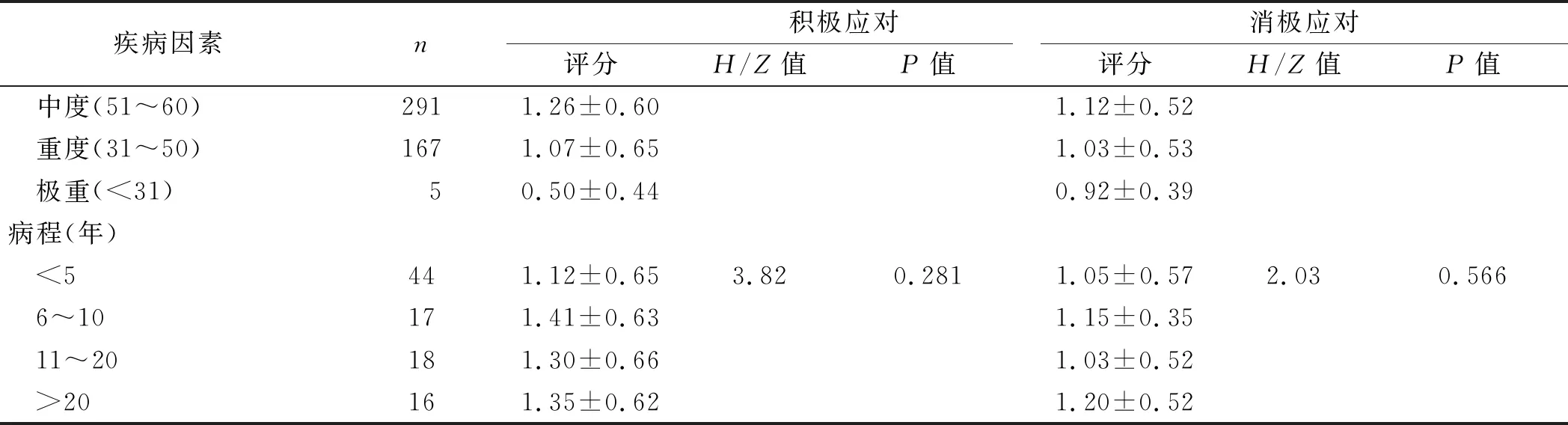

2.4 两组一般人口学资料及疾病因素之间SCSQ比较 排除职业、居住方式、医疗来源、年龄、受教育程度的分组影响,研究组SCSQ积极应对评分低于对照组。研究组中不同职业、医疗来源、年龄、受教育程度、GAF评分的积极应对评分比较差异有统计学意义(P<0.05),其中无业/失业/学生/其他、自费/其他、年龄大>65岁、受教育程度0~6年、GAF评分<31分的积极应对评分最低,专业技术人员/行政管理人员、医保/商业保险、年龄18~45岁、受教育程度10~12年、GAF评分81~100分的积极应对评分最高;研究组中仅不同居住方式的消极应对评分比较差异存在统计学意义(P<0.01),居住在集体宿舍者消极应对评分最低。见表3、表4、表5。

表3 一般人口学资料中两组SCSQ积极应对评分比较

表4 一般人口学资料中两组SCSQ消极应对评分比较

表5 疾病因素与抑郁障碍患者应对方式的关系

续表5

2.5 研究组年龄、受教育程度、GAF评分与应对方式的相关性分析 相关性分析结果显示,受教育程度、GAF评分与积极应对评分均呈正相关(P<0.01),年龄与积极应对评分呈负相关(P<0.01)。见表6。

表6 研究组应对方式与各因素相关性分析(r)

2.6 研究组积极应对方式与相关因素的回归分析 以SCSQ积极应对评分为因变量,以职业、医疗来源、年龄、受教育程度、GAF评分为自变量,进行线性逐步回归分析(无序分类变量已进行虚拟化处理)。结果显示,医保/商业保险、受教育程度、GAF评分可以影响积极应对评分,三者能解释积极应对评分变化的4.8%。见表7。

表7 研究组积极应对维度相关因素的线性回归分析

3 讨论

应对是人们处理内部或外部问题所作出的思考与行动,其主要功能是解决问题和改变情绪[14]。本研究结果显示,抑郁障碍患者SCSQ积极应对维度评分低于对照组,而消极应对维度评分高于对照组,该结果与国内多数研究结论一致[15~17]。表明抑郁障碍患者遇到困难多采用消极应对方式,而较少借助更加积极应对方法来解决问题。Van Heugten C等[18]指出更多地回避应对方式可能有益于患者的心理健康。梁宝勇等[14]也认为应对方式都有自己的价值,虽然SCSQ将应对方式分为积极与消极两个维度,但不代表消极应对方式都是不好的,面对应激性时间,采取逃避、回避的消极应对方式,可以为人们赢得精神缓冲的时间,为之后接受现实做好心理准备。Ravindran AV等[19]对不同亚型抑郁障碍患者的研究中指出,抑郁障碍患者应对方式与症状严重程度有关。本研究结果显示,重性抑郁障碍与恶劣心境障碍患者SCSQ积极应对评分比未特定抑郁障碍的积极应对评分更低,提示抑郁程度越重的患者,越少采取积极应对的方式。在今后临床工作中应注意引导患者灵活地选取应对方式来面对生活中的各种问题。

本研究结果显示,研究组不同职业、医疗来源、年龄、受教育程度、GAF评分的积极应对评分比较差异有统计学意义,提示上述因素可能与积极应对方式之间存在相关性。进一步相关性分析显示,积极应对评分随年龄的增加而降低,随受教育程度的降低而降低,随GAF评分的降低而降低,表明个体的年龄越大、受教育程度越低、社会功能受损程度越重,在遇到应激性生活事件时采取积极应对方式的能力越差。逐步回归分析结果显示医保/商业保险、受教育程度与GAF评分共同影响积极应对评分,可以解释积极应对评分变化的4.8%,而职业因素未能进入回归模型。Zhang CX等[20]发现,经济状况下降与抑郁障碍之间存在相关性,本研究虽未收集调查对象的经济情况,但职业、医疗来源与个体经济状况均存在一定关系,抑郁障碍患者中专业技术人员与管理人员有较高的积极应对评分与消极应对评分,而无业/失业等无稳定工作者积极应对评分与消极应对评分最低,自费医疗的患者积极应对评分与消极应对评分均低于其他患者。Yu M等[21]发现受教育程度越高的女性在孕期采取积极和消极应对的得分越高,本研究结果显示,不同受教育程度的应对方式评分之间差异存在统计学意义,同时对研究组进行相关性分析发现,受教育程度越高积极应对方式评分越高。虽然研究组中受教育程度>12年者较受教育程度在10~12年者的积极应对评分低,但两者差异较小,这可能与本次调查对象为农村地区居多,受教育程度相对偏低,不同受教育程度的样本量分布不均有关。

本研究结果显示不同文化程度者之间的SCSQ消极应对方式评分比较差异虽未达到统计学意义,但却发现在抑郁障碍患者中,受教育程度>12年者的消极应对评分最低,提示受教育程度相对较高者,在工作生活中可能更少采取消极应对方式。此外,研究中未发现抑郁障碍患者不同婚姻类型、男女构成、不同首发年龄及不同病程之间的应对方式评分比较差异有统计学意义,但不能说明抑郁障碍患者的应对方式与这些因素无关,因本研究数据通过山东省精神障碍流行病学调查获得,调查对象以山东省常驻居民为主,平均年龄偏大,且疾病资料脱落较大,这些因素都可能对研究结果造成一定影响,因此还有待未来更大地域范围和更多样本量的研究。

综上所述,抑郁障碍患者较健康人群更易采用消极应对方式,而较少采取积极应对方式,无医疗来源、较低的受教育程度、严重的社会功能受损是抑郁障碍患者积极应对能力的危险因素。应针对抑郁患者的应对方式进行引导,帮助其更好的应对生活中的各种问题,同时对文化水平低、社会功能受损严重的人群也应做好应对方式的指导,预防抑郁障碍的发生和发展。