“千人千面”:智能算法下注意力市场的建构

2022-06-24杨方泽李庆林

杨方泽,李庆林

(广西大学 新闻与传播学院,南宁 530004)

数字时代,是一个内容丰富而注意力稀缺的时代,也是传受关系不断刷新的时代。随着各大新媒体平台的不断涌现,碎片化成为新的社会传播语境,注意力市场的建构也就显得无比重要。各大媒体纷纷争夺受众有限的注意力,加强对内容的个性化、分众化传播。学术界也逐渐对受众注意力相关问题展开讨论,但已有研究更多的是将受众注意力作为一种新型经济和稀缺资源,分析其产生的结果,探讨注意力市场建构原因的研究相对较少,将注意力与促进个性化、分众传播的算法技术结合起来的研究更是屈指可数。算法是建构注意力市场的关键力量,可以通过对注意力市场资源进行大规模整合来匹配市场供需;而数字时代下的智能算法,更是能够通过个性化推荐不断争夺注意力市场,从而不断改变内容提供者和受众之间的互动模式,有着“千人千面”的特征。本文试图从结构化理论视角,探讨数字时代智能算法构造的“千人千面”如何建构注意力市场以及注意力市场的建构对经济、技术、政治、文化等方面产生的影响,从而警示人们在数字时代要有管理和控制技术的能力,自觉承担起时代赋予的责任。

一、基于数字时代的注意力市场

根据第48次《中国互联网络发展状况统计报告》: 截至2021年6月, 我国网络新闻用户规模达7.60亿, 占网民整体的75.2%; 搜索引擎用户规模达 7.95 亿, 占网民整体的78.7%; 网络音乐用户规模达6.81亿, 占网民总体的67.4%; 网络视频(含短视频)用户规模达9.44亿, 其中短视频用户规模达8.88亿; 网络直播用户规模达6.38亿; 唯一呈下降趋势的是网络游戏板块, 但用户规模也达到了5.09亿[1]。 这些数据印证着数字时代的到来。

从移动互联网到21世纪三大尖端技术之一的人工智能技术,再到共享数据库的区块链,以及整合多种新技术的新型虚实相融的元宇宙,都从技术层面展示了数字时代的兴盛不衰。总而言之,整个传播系统正处在数字的把控中,智能算法也应运而生。

(一)数字时代的智能算法

数字时代,算法已经渗透到我们日常生活的方方面面。有学者指出,在算法推荐中,无论是内容,还是电商产品,推荐都需要描绘用户画像,也就是通过各种渠道收集用户数据建立用户模型,使其成为算法分析的对象[2]。平台根据算法分析的结果,可以做到从“泛众传播”到“分众传播”——既能够主动精准推送内容和产品,最大程度地吸引用户注意力;还能做到自动过滤用户不感兴趣或“不重要”的内容,最大程度地节约用户时间。而问题在于,即便依据用户上网浏览记录等进行算法分析做到个性化推荐,但依然不可能做到绝对的“精准”,有些反复推荐可能会引发用户的反感,有些算法分析过滤掉的信息也未必是用户不需要的。因此,对于“算法”的研究任重而道远。

随着算法推荐技术的广泛运用,对用户画像已不仅仅局限于内容推荐或电商产品销售,其使用范围几乎能够覆盖所有的普通互联网用户。算法推荐技术的本质就是将最有可能达成成交的产品推荐给客户。手机终端和PC终端的不同点在于前者真正意义上成为人的媒介器官的延伸,能够和一个具体的人绑定起来,这样流量就能获得最大的转化效率。可以说,数字时代的智能算法已经将广大互联网用户建构成一个个可分析的、具有“千人千面”特征的“虚拟实体”,其个性化愈加突显。

(二)算法构造“千人千面”

在数字时代,个性化是时代特征之一,通过算法监测分析,不同用户偏好并不相同,即“千人千面”。而传统的市场营销模式,在市场需要愈发多元的时代背景下,已然有些陈旧[3]。“千人一面”进化为“千人千面”是必然趋势。这一特征在电商平台尤为突出。电商平台通过对用户画像,可以精准进行内容推荐或电商产品销售。因此,时代的个性化愈加突显,即“千人千面”的特征愈加明显。

早在2017年,可口可乐就取消了设立了24年之久的“首席运营官”一职,取而代之的是“首席增长官”。这一现象背后暗含的是MarTech对于AdTech的冲击。AdTech是用网页广告、付费媒介等将品牌内容传递给受众的手段,MarTech则主要是利用算法推荐、个性化营销工具将落地页或产品直接推送给受众。在新技术带动的创新经营下,“精准营销”成为传媒产业中较为流行的说法。MarTech的获客成本越来越低,逐渐成为企业拉新、获客的主要手段。

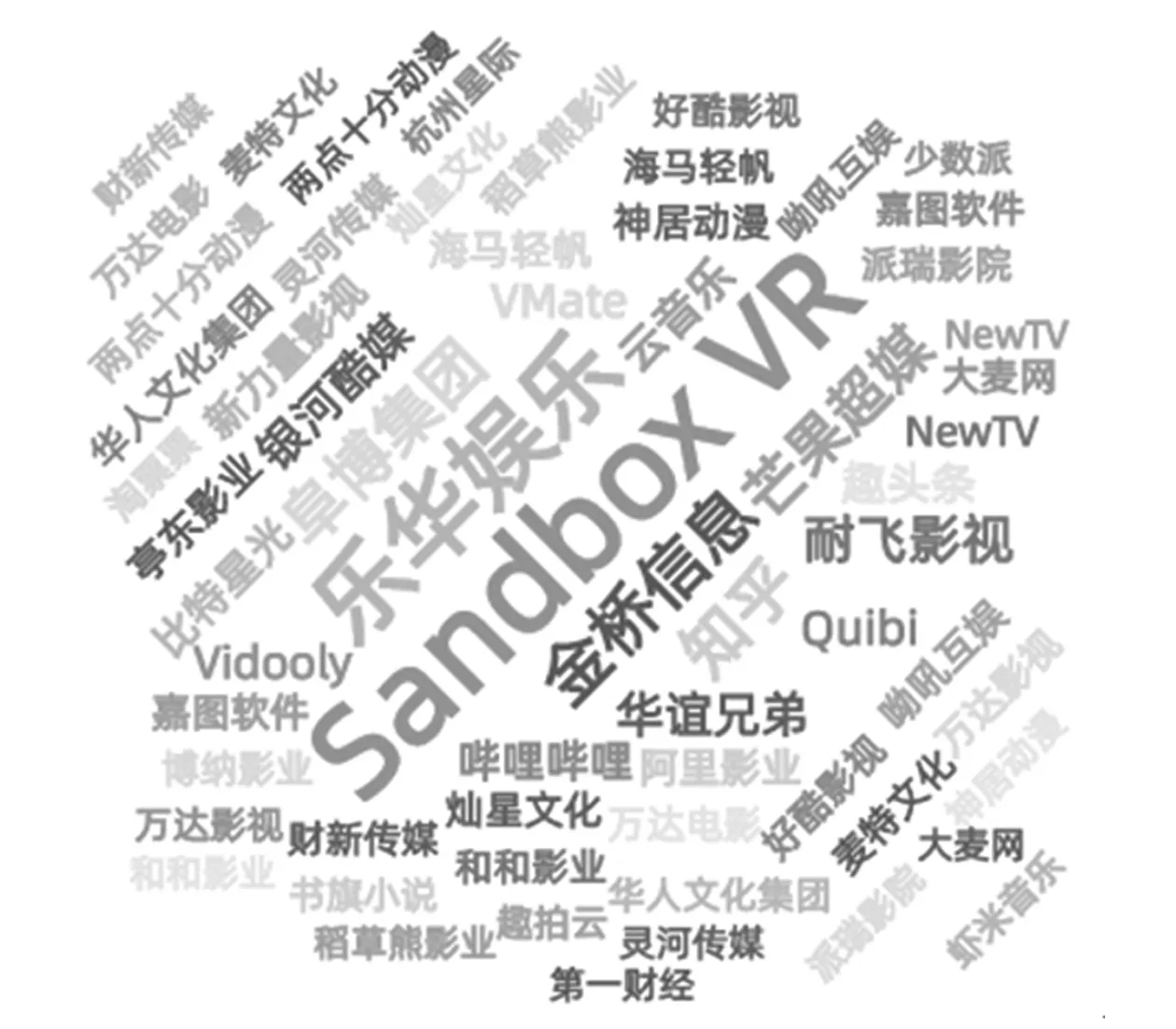

图1 阿里巴巴媒体领域布局

再如阿里巴巴,阿里巴巴集团主要涉足视频、音乐、内容分发和新闻等媒体领域,如图1所示。其布局起源于2010年和浙江出版联合集团合作创办的商业期刊《天下网商》。此后,从入股杂志《商业评论》到入股新浪微博,从入股华谊兄弟、光线传媒、博纳影业到收购UC浏览器,无一不体现阿里巴巴集团对媒体领域的高度重视。阿里巴巴集团如此布局媒体领域的最深层次目的不是希望通过媒体影响舆论进而塑造企业形象,而是希望通过将旗下的媒介资源作为流量池,收集、上传用户数据至阿里云的顶层架构,然后对每一个用户进行消费者画像,贴上买家标签,最终进行用户算法推荐。这在淘宝等信息推荐系统中被称为“千人千面”。

从电商平台的“小红书笔记推荐”“淘宝猜你喜欢”,到音频平台的“网易云音乐个性推荐”,再到短视频平台的“抖音主页推荐”,“千人千面”已经应用到了几乎所有新媒体领域,尽管呈现方式不一样,但却使我们与信息的交互方式越来越便捷化。这种针对“千人千面”的“精准营销”,即是在数字时代通过算法不断争夺注意力市场。

(三)“千人千面”:受众注意力的争夺

在传统经济中,生产要素是稀缺资源,如何利用稀缺资源实现收益最大化,是传统经济关注的话题。移动互联网终端普及以来,信息要素非但没有成为稀缺资源,反而呈现出冗余态势。伴随着前端开发、算法技术的迭代,5G革命拉开序幕,中国的传统经济在数字时代的驱动下迈向了新经济,面对信息的爆炸式增长,受众的注意力成为稀缺资源。用户的注意力,也就是对于信息的需求,可谓是“千人千面”。如何吸引受众的注意力,从而建构注意力市场,也就成为新经济背景下传媒机构、互联网平台等面临的最需要迫切解决的问题。

二、注意力市场的建构

(一)概念化:结构化理论

英国社会学家安东尼·吉登斯在探究个人行动与社会结构之间的关系时提出了结构化理论。他认为,个人行动在社会构成中与所处结构并非对立关系,而是一种相互建构关系[4]。首先,结构同时兼具“使动性”和“制约性”,是内在于人的活动;其次,结构是行动建构的结果,结构只有通过行动才能得到真正的延续[5]。韦伯斯特采用结构化理论对注意力市场进行了探讨,认为注意力市场是由内容提供者、受众、媒介测量“三构件”构成的——这是一个结构化的社会。其中,受众和内容提供者作为主体交换注意力资源,它们的关系不是对立的,而是相互建构、相互影响的[6]。

(二)两大主体构件关系的改变

受众是具备能动性的用户,也是行动者;媒体是内容提供者、规则制定者、资源占有者。在传统媒体中,其结构性力量主要体现在通过议程设置有效率地捕获受众注意力,并塑造主流话语。媒体在彼时是以制度赋权的方式,通过控制信源对注意力市场形成约束和规制,并且要借助第三方专业机构才能考察受众需求,在受众配合的情况下进行媒介测量,以便内容提供者作出相应调整。在数字时代,内容提供者可以通过算法分析受众偏好,将其贴上标签,同时进行协同过滤、精准推送,使得流量获得最大的转化效率,从而达到精准获取受众注意、建构注意力市场的目的[7];同时,面对海量信息,受众为最短时间内获取最有效的信息,也迫切需要传媒机构作为把关人进行信息的甄别、选择和推荐。由此可见,从传统媒体到数字时代,“千人千面”的个性化算法分析推荐机制,为注意力市场的建构提供了新的动力。

(三)注意力市场建构的新力量

在数字时代,内容提供者和受众两大主体互相影响。内容提供者利用用户“千人千面”的特征,为受众提供需要的内容,促进注意力市场的结构化过程;受众获得了更多的能动性,反作用于内容提供者,为其提供信息推荐的方向,形成了新的媒体结构特征[8]。

1. 内容提供者:“千人千面”的结构性力量。内容提供者利用数据挖掘、网络爬虫等技术搜集大量用户信息,接着进行筛选和分类,形成一种“人以群分”的网络圈子,圈子中这一部分人往往爱好相似。比方说对于爱好运动类用户,短视频平台会为其推送较多的健身视频、电商平台会为其推送较多的健身器材,以此贴合用户爱好以提高信息推荐的命中率。其中,搜集用户数据的过程就是算法把关。

与传统的人为把关不同的是,算法把关是利用算法技术捕获用户偏好信息,与人为把关主要依据权力主体偏好、取向进行信息选择显然不同。首先,基于算法的平台通过各种与受众接触的媒介进行信息收集,如阿里巴巴集团通过旗下各类软件汇聚、抓取使用者的信息;其次,通过本身的运行规则计算、分类信息,把信源中最可能被受众关注的内容或商品进行排序;最后,根据受众习惯和取向编辑信息,推送到受众面前[9]。

这种采用“千人千面”的内容提供方式将人和信息的关系具体化了,彻底改变了传统的“一对多”“传者本位”的传受关系,它的关键在于“以用户(受众)为中心”,和传统媒体的商业模式、价值取向都截然不同[10]。传统媒体的商业模式虽然也是建立在注意力经济之上,但大多是广告支撑模式,其第一重产品交易是传媒机构和消费者在媒介内容市场完成的;第二重产品交易是传媒机构在广告主和消费者之间建立联系的渠道,即向广告主出售受众的注意力——这是一种二元对立的传受关系。而基于“千人千面”的商业模式是结合用户(受众)的标签和偏好进行推荐,进而形成“越爱看越推荐”“越相似越推荐”的现状,越来越多的相似者被裹挟进入这个越来越庞大的注意力市场。这种基于“千人千面”的商业模式会跟踪受众的网络行为,并不断为其贴上结构化的标签,在信息传播的每个过程中起到支配性作用[11]。这是新经济下的议程设置,可能使受众生活在由自己价值取向组成的信息茧房中,进而实现控制受众信源、影响舆论的能力,但这种有着“千人千面”特征的商业模式的确建构起了传受双方互动的结构关系[12]。

2. 受众: 更加“能动”的参与性力量。尤瓦尔·赫拉利认为未来是算法的时代,它会对受众的权力进行赋能,使之更具有能动性,从而摆脱“被控制”的单向接受的权力结构[13]。受众在传统经济中想要得到自身需要的信息并不容易,即便在新经济条件下,如果媒介平台没有记录下受众行为,也不能对其贴上兴趣标签,“千人千面”也就不能发挥作用。只有用户通过行为提供注意力,才能建构起注意力市场。

受众的能动性还体现在对内容提供者的反向建构上。其一是因为受众的行为偏好是“千人千面”进行资源配置最主要的动力,另一动力是算法技术的迭代。“千人千面”会通过算法运行出每一个受众的“用户画像”,并不断根据行为变化完善这个画像。其二是因为这种完善会使推荐机制更加精准。受众对信息进行的每一次个性化的消费过程都会反馈到“千人千面”,进而使其更加个性化、具体化、精准化。即使受众自己并没有注意到这些,但反向建构媒体、参与建构注意力市场的能动性会循环往复,并持续建构数字时代的传受关系和权力关系——受众不再是注意力市场的被建构者,而是建构的参与者[14]。

综上所述,数字时代下智能算法构造的“千人千面”改变了内容生产、分发、消费等各个环节的传统模式,一定程度上颠覆了过去的传受关系和权力关系,为建构注意力市场、洞察市场动向以及抓取受众注意力提供了新的结构性力量[15]。

三、注意力市场建构后的社会系统

从结构化理论来看,注意力市场的构建涉及到媒体、 内容提供者和受众, 对政治、 经济、 文化等产生了较大影响, 一定程度上会影响社会系统的稳定。

(一)经济:资本冲突下的行业扩张

内容(商品)提供者通过融资、兼并、参股、资金合作等资本市场的运作手段,扩张媒介资本规模,优化资本配置,进而达到利润的增殖目标。上文中阿里巴巴集团通过投资入股、关联公司的方式进行异质媒体联合,也反映出行业扩张的资本化经营趋势。在规模经济方面,马太效应越来越明显,有流量基础的传媒机构越来越具有垄断优势,而中小型的传媒机构生存境况越来越恶劣。在范围经济方面,BAT等互联网巨头无孔不入,中小型传媒机构则面临被边缘化的尴尬境地。

媒体产业在快速转型进程中成为极适合资本进入的产业,原因主要有两方面:其一,传统媒体的沉没成本相对较高,借助资本实现转型发展迫在眉睫。广播电视广告收入自2017年首次呈现负增长,此后不断下滑。2018年电视广告收入958.9亿元跌破千亿元,广播、报纸、杂志广告收入累计267.4亿元,而网络广告收入达4 965.2亿元;2019年电视广告收入934.9亿元,广播、报纸、杂志广告收入累计229亿元,网络广告收入达到6 464.3亿元[16]。可以看出,以电视、报纸、杂志等为代表的传统媒体行业广告收入都在下行,而借助资本与互联网深度融合的网络传媒公司则保持着良好的发展态势。其二,互联网资本本身就具有快速扩张的特质:凭借着互联网的资源整合优势、大资本优势,“互联网+资本”模式普遍会通过价格战迅速积累流量。如成立于2014年的“界面新闻”以财经、商业新闻为核心,而几乎同时成立的“蓝鲸财联社”属于财经信息服务平台,为弥补彼此不足,2018年2月二者通过换股形式合并,由上海报业集团控股。整合后的“界面·财联社”集“媒体+资讯+数据+服务+交易”五位于一体,意味着持有A级新闻牌照的财经新闻独角兽的诞生。

互联网资本的冲撞加速了媒体转型和融合,一方面迫使媒体平台进行合并重组,构建同质或异质媒体联合;另一方面,要求内容(商品)提供者整合资源开展联合经营活动,以降低恶意竞争带来的市场风险。无论是媒体平台的整合还是内容提供者的联合经营,受众在手机端和PC端留下的行为数据最终会汇聚在少数企业的数据库中,成为“千人千面”算法分析的对象。

(二)技术:“算法陷阱”与“信息茧房”的双重挑战

从技术上说,“千人千面”本身也有许多不足。受众的偏好和关注点都处于动态变化状态,在一段时间内对某一热点的关注并不代表接下来还会对此感兴趣,这样就需要算法对受众构建短期、长期的兴趣标签,“千人千面”在未来还会进一步促进细粒度的推荐精准度。

同时,“算法陷阱”也引发了人们对于传媒平台和内容提供者的各种质疑。在“千人千面”的智能算法面前,受众沦为算法模型分析的对象,不但深受信息泄露之害,也被打上了特定的“标签”,被割裂成不同的群体,形成了以个人为单位的“信息茧房”。此外,受众对内容提供者的反构作用、对注意力市场的建构作用远远不及内容提供者,受众与内容提供者形成了一种不平等的互构关系。值得注意的是,受众对内容提供者反构的能动性是在其察觉之外的,受众可能从未想改变推荐机制下的内容或商品,但其在不经意之间留下的行为数据会被算法记录下来,并在下一次推荐中呈现出来——这实际上是给受众的能动性设置了“天花板”。

(三)政治:谣言会导致政府公信力下降

从政治上看,官方信息需要更多的注意力资源,以更好地处理社会突发事件以及社会公共事件。然而在竞相争夺注意力市场的背景下,媒体平台以算法技术为支撑,以追求商业利益最大化为目的,默许甚至鼓励个人和企业编造发布不实信息,甚至允许发布人为修改过的政府信息[17]。互联网肆意生长、无孔不入的特质使其正在冲撞公众与政府、社会甚至法律之间的互动,也在一定程度上损害了公共利益。从政府角度来说,政府的公信力极为重要,在数字时代的社交平台上,政府公信力是通过发布官方可靠、严谨无误的信息树立的;但是为了适应算法的信息,或为夺取眼球而修改官媒的信息,终究会致使政府公信力缺失,甚至沦入“塔西佗陷阱”。从受众方面来说,如果获取的所谓“官方信息”竟然是谣言,必然会给日常生活带来困扰和不便,尤其当谣言在受众中产生“马太效应”时,极易造成社会的恐慌和混乱。

因此,过度博取眼球的注意力市场不利于政治稳定以及社会和谐。政府应加强信息监管,维护官方公信力、号召力与权威性;受众应擦亮自己的眼睛,提高自身判断是非的能力,真正做到“流言止于智者”。

(四)文化:多元意见的破坏与重构

意见市场的思想从自由主义报刊理论到社会责任论以及公共领域理论,其核心点在于维护多元的意见市场,保证一个自由而民主的市民空间。

在行业扩张的洗礼下,一部分悲观者认为“千人千面”这样的推荐机制会让受众呈现出同质化聚集的趋势,形成离散的、异质的“飞地”,人们会退到自己认同的、只有一个真理版本的市民空间,这意味着受众生活在一个一厢情愿的信息茧房中,越来越坚持自己的观点和价值取向,能动性会过早地触及“天花板”。而抱着乐观态度的韦伯斯特则认为推荐机制既有可能把受众引向流行内容,也有可能引向个性内容,而前者是有可能对后者起到消解作用的。并且,受众依然是社会的人,他们会在不同的“大规模重叠文化”中来往、流动,还是处在“大规模重叠文化”的开放性之中。前者是和后者相对的,基于不同的偏好、价值取向的确会形成不同的群体,但后者也会帮助社会结构保持平衡。从报刊媒体到电视广播媒体,再到网络媒体和“千人千面”,人们对于“多元意见市场受到破坏”的讨论一直没有停止过。但技术的迭代最终还是会解决技术带来的问题。换言之,意见市场在随着技术迭代受到破坏的同时,还是会被重构,况且传统媒体的作用依然无法被完全取代。正如韦伯斯特在《注意力市场:如何吸引数字时代的受众》书中所说,推荐机制最终还是会导致大规模重叠文化的出现[18]。

四、结语

在数字时代,注意力取代生产要素成为稀缺资源,内容提供者、媒介测量者的结构发生重合,和受众之间形成互动互构的二元关系。内容提供者在对资源和规则进行配置时要依赖受众留下的行为数据,受众也可以通过自己的选择去改变数据推荐。可以说“千人千面”改变了传统意义上的线性传播模式,让内容提供者成为建构注意力市场的结构性力量,让受众成为建构注意力市场的参与性力量。

值得肯定的是,在非线性产消模式下,人的价值会被利用起来,受众不仅可以通过被动地留下行为数据参与注意力市场建构,也可以被鼓励多说出自身的主张和观念。比如专业媒体人邵兵创办的新闻短视频软件“梨视频”,将PGC和UGC相结合是梨视频的产品特色:一方面针对用户开发了拍客系统,进行用户内容生产;另一方面把三审制保留在专业内容生产中,一定程度上弥补了技术上的不足。

然而,注意力市场的建构,对社会经济、技术、政治和文化都产生了或多或少的影响,使得行业出现资本化扩张经营趋势,政府易陷入“塔西佗陷阱”,尤其是利用智能算法对用户精准画像后,虽然聚集了受众注意力,但同时也导致了受众认知的信息茧房,让受众与信息之间有了传播隔阂,对世界的认知难以更新,固步自封、墨守成规。

因此,不能单纯地认为技术的产生会促进一切的进步,也不能单纯地认为技术是万恶之源、人创造了技术而技术将会毁灭人类。究其根本,技术本身只是工具,智能算法促进了注意力市场的建构,而这种建构是善是恶,最终取决于使用算法的人。