安徽版画的成就和赓续问题刍见

2022-06-23程国栋杨蓉

程国栋 杨蓉

[摘要] 本文通过考察明清时期安徽版画刊刻的主体、技术、代表性作品,探讨其在版画史中的深远影响和突出贡献,并由此牵出20世纪以来“新徽派版画”的形成及创作活动背后的文脉,进而得出相关结论,即安徽版画要想延续繁荣,一方面是要敢于走出学术的象牙塔,回归大众社会,另一方面是既要继承明清时期安徽版画人精益求精的工匠精神,又要学习他们海纳百川的胸襟气度、活学活用的艺术思维,既要扎根于本土传统文化土壤,又要淡化画种界限和地域,积极融入科技时代发展潮流,拓展艺术语言和题材范围。

[关键词] 安徽版画 徽州 书籍插图 现代木刻 赓续

自明代万历中期起,制作区域以徽州为代表的安徽版画异军突起,率先打破了“建阳—金陵”版画独盛的局面。在晚明至清初琳琅满目的书籍当中,安徽刻本占据着重要位置,其中版画更是如明珠般的璀璨存在。譬如1960年由北京图书馆编辑、文物出版社出版的《中国版刻图录》,其中版画一项共录图书50种,属徽人刊刻的就有18种之多,逾总数三分之一。20世纪以来研究中国古版画史的著作包括王伯敏的《中国版画史》、郭味蕖的《中国版画史略》、郑振铎的《中国古代木刻画史略》等,其中都有专门介绍徽派版画艺术的章节。周芜、张国标更是分别撰写了《徽派版画史论集》和《徽派版画》。诚如郑振铎所言:“徽派木刻画家的姓名,比之整个中国木刻画史里所有木刻画家们的姓氏还要多。”[1] “徽派木刻画家们是构成万历的黄金时代的支柱,他们是中国木刻画史里的天之骄子。”[2]

自万历十年(1582)高石山房刊《目连救母劝善戏文》以后,安徽版画便开始飞速发展,令其他几大刻书中心的版画黯然失色。不光流行于本地,安徽版画在技艺、风格全面成熟以后,还在外地风靡开来。以玩虎轩和环翠堂等处刻本插图为代表的戏曲版画就因富丽端雅而备受欢迎,取代了“建阳—金陵”式样的版画,成为各地书肆争先仿效的对象。如南京继志斋,其于万历二十七年己亥(1599)刊刻《重校玉簪记》,插图明显袭自徽州观化轩刊本《新镌女贞观重会玉簪记》[3]。继志斋本《重校琵琶记》和集义堂本《重校琵琶记》插图也是对徽州玩虎轩本《琵琶记》插图的翻刻。不光是翻刻徽板,继志斋的主人陈邦泰(字大来)还从徽州聘请了绘刻名手来创作独有的版画,他于万历年间组织刊刻的《玉合记》[4]插图中署有黄应组的名字就印证了这一点。杭州起凤馆刊行的《元本出像南琵琶记》也是以玩虎轩刊本《琵琶记》为底本的。除此之外,明万历三十九年辛亥(1611)刊刻的福建书林敦睦堂张三怀刻本《新刊徽板合像滚调乐府官腔摘锦奇音》收录了《琵琶记》《会真记》《白兔记》《幽闺记》《玉簪记》等32种传奇故事的66个单出刻本。这些版画插图有单面和双面,版式不一,其中《琵琶记》的许多图版也来自徽州玩虎轩刊本。

晚明至明末,画谱刊刻在杭州一带大兴,其原因与安徽版画的盛行密切相关。譬如由杨尔曾所辑明万历三十五年丁未(1607)夷白堂刊本《图绘宗彝》[5],其版画由新安籍画家蔡冲寰(字汝佐)画,歙工黄德宠刻。又如《集雅斋画谱》[6],刊刻主黄凤池亦是请蔡冲寰担纲图绘。蔡氏除了刻过《图绘宗彝》和《唐诗画谱》,还曾为陈继儒所辑《六合同春》和《丹桂记》绘制过插图。黄凤池自己也是新安出身,后迁居至杭州。是故,《集雅斋画谱》锓版虽在杭州,流露出的却都是安徽版画细腻抒情的风格。还有一部《诗余画谱》,刊于万历四十年壬子(1612),是从南宋人所辑《草堂诗余》中选取了唐宋词作一百篇,再配以插图和名贤法书合编而成,上承顾炳《历代名公画谱》(《顾氏画谱》),下启黄凤池辑《集雅斋画谱》。因原文本出自杭州,加之卷首序文作者吴汝绾为杭州人,故其为杭州刻本的可能性最大。书中插图雕镂刻画,穷工极巧。绘刻者不详,仅从书中“诗余画谱跋”一文可知为宛陵(今安徽宣城)汪氏。插图绘刻风格有着浓重的徽州风韵。郭味蕖就云其“一望可知为徽派名家而作”[7]。郑振铎也认定此谱系徽派木刻画家的创作无疑。[8]

安徽版画的创新还表现在图画色彩领域。早在1602年至1607年之间,徽州人就已展开了对彩色套印技术的积极探索。当时问世的十集六卷本《女范编》就是朱墨双色套印的本子,只不过色彩没有加到插图上。这一遗憾在程大约的《程氏墨苑》中得到了弥补。《程氏墨苑》在色彩种类中有所突破,数十张插图涵盖了朱、紫、青、黄、绿等颜色,鲜艳动人。彩图版《程氏墨苑》刊于1605年左右,当中所采用的新技术很快就被别家所仿效。万历三十四年丙午(1606),新安黄一明所刻《风流绝畅图》[9]就是用黑、蓝、红、黄、绿五色印成。据学界考察,黄一明有可能即清道光刻《虬川黄氏宗谱》中记载的黄积明。[10]黄积明是歙县黄氏刻工家族第27代成员,早年随父黄尚润徙居杭州。鉴于其同辈黄一彬、黄一楷、黄一凤均主要活动于杭州,此作卷首引文作者又自署“东海病鹤居士”,故而《风流绝畅图》在杭州制作完成的可能性要远大于在徽州本地。然而不论真实刊刻地在哪,此作都具有浓重的徽州色彩,只是因其性质是一本色情读物,故而未能在版画刻書界绽放太多光芒。

明末湖州吴兴地区的闵、凌、茅三大刻书家族事业风生水起,尤以套色印本享誉全国。他们也定然从安徽版画刻书业中获益良多。从现存众多优秀的吴兴刊朱墨套印本版画,如明末凌濛初刻《西厢记》、凌瀛初刻《千秋绝艳图》、凌氏刻《琵琶记》、泰昌元年(1620)茅暎刻《牡丹亭》、泰昌元年(1620)凌性德刻《校正原本红梨记》等插图来看,当地的刻书家们聘请过的刻工包括黄一彬、汪文佐、郑圣卿、刘君裕、刘杲卿(字升伯)。这些刻工都是安徽籍[11]且湖州版画刊刻走向繁荣正是在1606年以后。

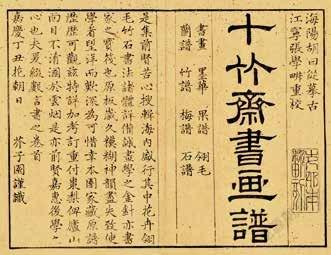

至于和安徽版画一直联系密切的“南都”金陵则在徽州套印技术的基础上诞生了名满天下的十竹斋系列套色版画。十竹斋主人胡正言出生于安徽休宁,史传十竹斋有常雇刻工“十数人”,胡氏对他们“不以工匠相称”,并与他们“朝夕研讨,十年如一日”[12]。这一方面说明了胡正言与自己的刻工团队合作亲密、创作用心,另一方面也能反映出十竹斋刻书工作量之大。若无一支合作基础坚固、人手充沛且技术过硬的刻工团队,是制作不出后来穷工极变的《十竹斋书画谱》[13]与《十竹斋笺谱》[14]的。这些刻工们大都籍籍无名,如今仅得知一位十竹斋刻工的姓名——汪楷,其生平里籍未详。那么当时除了徽州,还有何地拥有这样的人才储备?《十竹斋书画谱》和《十竹斋笺谱》独创的“饾版”[15]“拱花”[16]技法在中国乃至世界版画史上都是值得被铭记的。它们让中国古版画获得了几乎与水墨原作无异的效果,把木刻的精雅和诗意表现到了极致。

判断古版画艺术水平的高低,主要有两条依据:其一,它对书本内容的依附程度;其二,它和水墨丹青的关联程度。以此观之,十竹斋的套色水印版画就是明清古版画创作技巧和理念所能创造出的最高形式,而安徽版画对其所产生的重要影响更是不言而喻。刊于清初康熙年间的《芥子园画传》家喻户晓,其分版套印正是仿自同城巨制《十竹斋书画谱》。17世纪以后,十竹斋版画还和《芥子园画传》一起传至日本,极大地启发了当地的彩色套印版画制作,加速了“锦绘”浮世绘的诞生。

要言之,晚明至清初安徽版画的历史贡献有下述四点:其一,安徽版画通过改变图画版式、减弱印刷的黑白对比效果、吸收白描人物和水墨山水画技法、建立诗书画印相结合的图像模式等举措,使古版画的审美倾向由民间俚俗完成了向文人化审美的转变。其二,刻书家、画家、刻工们不墨守成规。他们的外迁发展使版画制作观念和技艺的进步超越了一时一地的局限,客观上促进了全国刻书业的竞争和升级。其三,“图像提供的证明,就物质文化史而言,似乎在细节上更为可信一些……图像可以帮助我们把古代物品重新放回到它们原来的社会背景下。”[17]安徽古版画为人们呈现了缤纷多彩的明清生活场景,其中那些丰富、精致的细节描绘无疑也具备了图像证史的功能。其四,安徽版画极大地提升了书籍的艺术价值,通过拓展视觉表现范围、突破技术和媒介边界、开辟色彩图像世界、增刻名流时贤书法题赞等方式,刷新了人们关于木刻版画这门古老艺术的认知。可以想象,如果没有安徽创作力量的存在,整个明清版画史将顿失神采。

(一)辉煌之本

安徽版画之所以能在晚明至清初这百余年间缔造出如此光辉的成就,笔者认为主要有以下几点原因。

第一,古版画和刻书业密不可分。徽州作为明清时期安徽版画创制的核心地区,有着得天独厚的自然、物质条件和人文艺术环境。这里盛产优良木材和石料,故而造纸业发达,自宋代起就长期领跑全国。雕刻技艺的储备亦极为深厚,木雕、石雕等行业高手辈出。制墨业也冠绝海内。这些都为刻书和版画在晚明时期的异军突起打下了坚实基础。徽州虽然土地贫瘠、不宜农桑,但因此发展了先进的商业和手工业。明中期以后,当地小户的平均生活水平不低,徽商更是资产雄厚。山区环境相对封闭,民风淳朴,孔孟之道得以承袭,这确保了徽州地区文化教育事业的良好展开。徽州人爱书崇儒,热衷功名,商贾、手艺人亦对造纸、制笺、制墨、制砚、刻书等文化产业情有独钟。有些家族世守祖業,慢慢走向了专业化,于是产生了经验极为丰富的专业队伍。

第二,文化产业品类齐全。安徽与文化事业相关的产业所使用的原材料和技术手段较为接近,各行业间有很多机会相互交流、彼此借鉴。如制墨业,为使产品更加美观,制墨工人需要探索墨模加工等技术,而在徽州地区很容易看到其他雕刻匠人的劳动过程和智慧结晶,因此制墨工人受到启发的概率自然不小。再如版画工人虽然会在彩版技术中遇到瓶颈,但他们一旦目睹制墨工人在两个墨型上绘彩髹金的时候,脑中怎能不产生关于套版印刷的构想?

第三,安徽制作版画的家刻、私刻不比坊刻少。坊刻重赢利,故而会控制刊刻成本。而徽州的私人刻书家大都有从商背景,如本文述及的程大约等人,家底殷实但不以刻书治生。此外,他们普遍受过良好教育,很多人都是怀揣着某种热烈而偏执的文化理想才投身于版画刻书业的。他们极重个人声誉,文艺品位不俗,能够出入各类文化圈子并争取到不同形式的支持。他们刻书时从策划到实施再到推广都是不计成本的。因此,他们制作的书籍版画也必然精美独到,必然能收获丰厚的、有建设性的舆论回报。入清以后,各地的官方机构,尤其是徽州府及下属县衙、地方士绅还有宗教人士本着宣传地方人文和自然景观的美好心愿,积极编刻志书而不计个人得失。在他们的精诚合作下,安徽版画又得以续写华章,焕发出不一样的风采。

第四,实力派画家的助阵。晚明至清初之所以版画成果丰硕,是因为其中有名画家参与创作,如苏州钱榖、湖州王文衡、杭州陈洪绶。晚明安徽地区主要有丁云鹏、吴廷羽师徒和汪耕几人创作版画,其中又以丁云鹏的名气最大,画史地位最高。他对徽州版画艺术的首功在于奠定了其高古淳雅的整体基调。汪耕虽不是中国古代绘画史的主流画家,但其之于徽州版画却是如同奠基人一般的存在。他精巧、务实、和谐、圆畅的画风不仅成为万历时期安徽版画的头号标签,还在南京、杭州等地的版画界展现出惊人的统治力。到了清初,活动于芜湖、姑孰一带的萧云从又为安徽版画注入了新鲜的血液,也第一次把人们关注安徽版画的目光从徽州府吸引到了太平府。名画家主动参与古版画创作,既可以保障版画质量得到切实提高,又可以产生不可估量的文化效应。

第五,刻工水平领先全国。自明万历中期始,“歙刻骤精”。郑振铎寓目明清善本良多,曾感慨说:“万历中叶以来,徽派版画家起而主宰艺坛,睥睨一切,而黄氏诸父子昆仲,尤为白眉。时人有刻,其刻工往往求之新安黄氏……以大画家之设计,而合以新安刻工精良绝世之手眼与刀法,斯乃两美俱,二难并,遂形成我国版画史之黄金时代焉。且诸刻工久受画家之陶冶,亦往往能自行拟稿作图,其精雅每不逊于画人之作。”[18]除了声名最著的歙县虬川黄氏一族,徽州地区的汪姓、吴姓、刘姓、洪姓、程姓等家族也都不乏奏刀能手。到了明末清初,宣城旌德亦涌现过鲍姓、汤姓、郭姓、李姓等家族的优秀刻工。他们长期专注坚持于“梨枣”事业,悉心钻研剞劂技巧,虚心学习外地成果,积极适应时代需求,是对那个时期工匠精神的完美诠释。

(二)赓续之道

清初顺治和康熙时期的版画虽仍留有明季遗风,也产生过一些官私名作,但相比晚明至清初已是日薄西山,颓象已露。在那批描绘安徽大好山水的版画杰作问世后,清代便再无绘制如此精良的版画出现,引领风骚逾一个世纪之久的安徽版画悄然落下了帷幕。清廷政策的干预、文化风尚的迁移转变、徽商经济的江河日下、刻工家族的后续乏力、西方先进印刷技术的强势侵入等,都成了安徽版画衰落的重要动因。至于其衰落的根本原因则在于徽州古版画和其他地区的传统书籍版画本质相同,都是以复制为第一要义,没有独立的创造意识。刻工们的刀法技艺很少能从共性承传上升到个性表现,稍有一些探索性的变化便会被行业视为不合法度,被观众认为不合习俗。画师也必须严格按照文本内容去构思画面。以精准饱满为追求的印刷工序彻底断绝了任何意外和可能,而恰恰是这些意外和可能孕育着创造的潜质。[19]

所幸自新中国成立以来,安徽版画在新民主主义革命思想文化的浸沐下又重获新生。赖少其、师松龄、周芜、郑震、陶天月等几位从抗日战争时期走过来的版画家都接受过解放区革命宣传木刻和鲁迅倡导的新兴木刻版画运动的教育与锻炼,有着扎实的艺术基础和饱满的创作热忱。在他们的带领下,安徽版画于20世纪60年代初和70年代末先后迎来两次创作高峰,产生了《节日的农村》《黄山后海》《黄山宾馆》《黄山松》《梅山水库》《水库工地》《淮海战歌》《淮海煤城》《金色的秋天》《丰收赞歌》《淮河之晨》《毛主席在马鞍山》等一大批富有时代气息和地方特色的主题版画。“新徽派版画”的概念也随着著名木刻画家李桦和古元的提出而诞生。1983年12月24日,“安徽版画展”在中国美术馆举办,展出作品82件。翌年,《安徽版画选》出版,其中共收集了90余位版画家的135件作品,反映了20世纪50年代以来安徽版画的创作成就,李桦、古元分别撰文祝贺。李桦在《祝新徽派版画出现》中说:“在中国古代版画史上,明末万历年间,曾出现一个著名的‘徽派’。其光辉成就,为古代版画史的黄金期,成为我国优秀艺术遗产的一部分……新‘徽派’版画的出现是件值得庆幸的事。新‘徽派’版画的特点有二:一是发扬明末‘徽派’精雕细琢的线刻,保持婉约秀丽的风格,赋予其时代精神,表现现代生活更有强大的生命力;二是继承汉代画像石和漆画的特点,发展蚀版套色法,创为豪放浑厚的风格……他们的作品具有鲜明的时代特色,广泛地反映江淮地区人民的生活、社会主义建设和大自然的风貌,充溢着人民的新思想、美好愿望和真挚的感情。而且地方色彩特别浓厚,使人们看了就知道这是安徽版画,这便在我们版画百花园中开出一朵别具风格的鲜艳花朵。我们以能欣赏这样的新‘徽派’版画而感到高兴。”[20]古元在《赞安徽版画》中說:“五十多年来,新兴版画获得很大发展,它一直和中国人民革命斗争息息相关,和时代的脉搏一起跳动,为中国现代美术史写下了光辉的篇章。其中,安徽版画家们的成就是比较突出的,他们继承古代‘徽派’版画的优良传统,予以革新,反映现代生活,赋予时代精神,使古代‘徽派’版画优点融合于新兴版画的革命传统之中,为创作新‘徽派’版画跨出了可喜的一步。”[21]

从审美立意上讲,“新徽派版画”是木刻版画从20世纪三四十年代的启蒙、批判、革命主义向新中国现实诗情抒发转换的产物。从技艺风格上讲,“新徽派版画”是从新安画派山水画中汲取笔墨养分,又尝试将写实造型与徽州传统版画、民间雕刻、铁画等艺术形式融为一体,从而与同时期江苏、北大荒、四川等地的版画创作拉开了距离。[22]如果说明清时期安徽版画传递美感的核心是线刻的婉转流丽,那么“新徽派版画”的灵魂则在于多色套印所营造出的厚重与斑斓。

20世纪80年代中期以后,“新徽派版画”持续发力,青年才俊不断涌现,创作理念、艺术形式开始多元化。然而在繁荣的同时,后续出现的问题也赫然在列,笔者将其归纳为以下两个方面:第一,近二十年来站在版画创作前沿的多是专业艺术院校里的版画教师、学生及社会上的少数职业版画家,基层的版画家几乎消失殆尽,即使是安徽这样的版画大省,创作队伍也在急剧减少。[23]第二,艺术创作界和理论界都倡议要立足本土,继承古代徽派版画的优良传统。可事实上,明清时期的安徽版画和现代的“新徽派版画”在形态和创作本质上是完全不同的:前者作为书籍插图,依附于出版行业,是把墨笔绘画转移到木板上的“复制版画”,除少数作者能自绘、自刻外,大部分情况下绘、刻、印三个步骤都是分工完成的。后者则以展览为主要形式,属于严格意义上的“创作版画”,画稿、刻版、印刷都由一人完成。最终作品的艺术价值是根据版画家个人的刀笔造诣和美学品格来评判的。[24]差异如此巨大,所谓的徽派古版画还有多少实践经验可供“新徽派版画”承继呢?

关于第一个问题,安徽当代版画家张国琳进行过深刻反思。他认为,20世纪80年代以后,中国版画全面走上了学术层面,脱离了社会基层,离开了观众视野,龟缩到了学术的象牙塔之中。这导致中国版画近30年来一直盲从西方现代艺术准则,在创作上亦步亦趋,丧失了原创性,脱离了本土意识,以至于广大群众与版画创作的距离越来越远,对版画种类及表现语言也越来越生疏。作品离基层观众渐行渐远,当然也就与市场越来越远。失去了受众和经济支持的版画,注定将成为无根之木、无源之水。[25]结合版画史来看,晚明至清初安徽版画的成功正在植根于本土,吸收了周围众多物质和精神的养分,并充分接受了群体的审美需求。成功固然与创作群体的努力与天赋密不可分,然而也决然离不开本土文化、经济、环境和民众的支持。所以,回归大众社会,贴近基层人民,多从生活百态中汲取灵感,多用老百姓看得懂的语言进行创作,是当代安徽版画持续发展的要务。

至于第二个问题,笔者认为,当今的安徽版画要继承所谓的“徽派”传统,关键不在于钻研具体的创作手法和技巧,而是要学习明清时期安徽版画人那种精益求精的工匠精神,同时还包括他们海纳百川的胸襟气度、活学活用的艺术思维。艺术创作提倡本土化,不等于固守一方而忽视外界发展。“徽派”民居、“黄山白岳”、江淮名胜等题材无疑是安徽文化的重要代表,但这是否意味着安徽版画就只适合不断重复地演绎这些题材呢?

今天的安徽版画家,应当像400年前的“徽骆驼”一样,既要扎根于本土的优秀传统文化土壤,又要放眼四方,积极融入当代广阔而日新月异的科技文明当中,主动拥抱异地、异时、异文、异质的艺术以及文化理论、历史遗产、科技新创等资源,淡化画种界限和地域,拓展艺术语言和题材范围。唯有如此,才能保证安徽版画家的创作源泉永不枯竭,创作形式四季鲜活,创作内容与时俱进,创作生涯充满惊奇。

关于这样的变革会否消泯画派的地域特质,笔者认为,“徽派”一说是20世纪才产生的,它的存在或是为强化人们对安徽版画成就的认知(按:这是郑振铎的初衷),抑或是为构建史论系统而进行的人为划分(按:这是周芜的用意),不过归根结底,“徽派”是被制造出的学术概念而绝非历史的自觉。概念应为人所用,而人断无为概念所役之理。“徽派版画”是版画家们作为鼓吹的工具而故步自封比较好,还是借由这个概念唤起潜在群体的自觉意识,从而促进集体内部创作交流,助推艺术良性发展比较好?学术界应该自有公论。如果一位安徽籍的版画家奉献出了好的创作,哪怕内容与安徽无关,也不妨碍我们以它为荣。其实,若能对安徽的版画事业提供启发,对中国的版画发展有贡献,它属不属于“徽派”这个问题并不那么重要。

(本文系2018教育部人文社会科学青年基金项目“明清时期徽州版画的变革与对外传播研究(1595—1648)”阶段性成果,项目编号:18YJC760009;中国博士后科学基金第65批面上资助项目“晚明至清初版画的革新与东传日本研究”阶段性成果,项目编号:2019M651908。)

注释

[1]郑振铎.中国古代木刻画史略[M].上海书店出版社.2010:100.

[2]同注[1],96页。

[3]此本现藏于上海图书馆,两卷一册,卷首题“新镌女贞观重会玉簪记 歙北谢子虚校正观化轩重梓”,文末署“时大明万历戊戌孟冬下元之吉 暮仙散人书于水月庵房”,后又署“黄近阳镌”,13图,双面连式。万历戊戌年为万历二十六年(1598),黄近阳即歙县黄氏刻工黄鍨。

[4]《玉合记》(《章台柳玉合记》)为明代戏曲家梅鼎祚所作,改编自唐人许尧佐《柳氏传》传奇及孟棨《本事诗》。全剧四十出,描述唐代长安韩翃、章台柳氏两人爱情的分聚离合。因两人以玉合(合,古“盒”字)为定情物故名。明万历秣陵(今南京)陈氏继志斋刊本《重校玉合记》,内含版画17幅,双面连式,现藏于日本京都大学图书馆。

[5]此书内容分八卷,包括人物山水、翎毛花卉、梅花、竹叶枝条、兰花、兽畜虫鱼、各家画论等,全书共载版画300多幅。版框高23.3厘米,宽15.2厘米,10行24字,白口四周单边,单黑鱼尾,版心上镌书名,中镌卷数,下镌“夷白堂”。叙后题“新安冲寰蔡汝佐绘 玉林黄德宠镌”。现藏于美国哈佛大学燕京图书馆。

[6]此书又名《八种画谱》,包括五言唐诗画谱、六言唐诗画谱、七言唐诗画谱、梅竹兰菊四谱、木本花鸟谱、草本花诗谱、唐解元仿古今画谱、张白云选名公扇谱,其中最耀眼的部分就数前三卷《唐诗画谱》,选唐人五言、六言、七言诗各五十首左右,书求董其昌、陈继儒等为之挥毫,画请蔡冲寰、唐世贞为之染翰,刻版出自徽派名工劉次泉等之手,四美并具,被时人誉为“诗诗锦绣,字字珠玑,画画神奇”。而后,“梅兰竹菊四谱”即范成大的《梅谱》、王贵兰的《王氏兰谱》、戴恺之的《竹谱》和范成大的《菊谱》由孙继先绘图。第五种、第六种为《木本花鸟谱》《草本花诗谱》各一卷,概括了花鸟写生的重要技法和各种花卉常识,既是画谱又是花谱。第七种为《唐解元仿古今画谱》(又名《唐六如画谱》)一卷。清绘斋刻本。观此,对前人山水、人物、花卉、禽兽画技可窥大略。第八种为《张白云选名公扇谱》一卷,绘者张成龙,字白云。清绘斋原刻,选绘各大家画扇技法,内容丰富。此谱现藏于美国哈佛大学燕京图书馆。

[7]郭味蕖.中国版画史略[M].北京朝花美术出版社,1962:101.

[8]同注[1],121页。

[9]此作为经折装一册,24图,每图配诗词,用行书写就,前图后文,合为一横卷,卷首有“东海病鹤居士”引文,署新安黄一明镌。板框高22厘米,宽22厘米。曾为上海某氏收藏,另日本东京涩井清藏有三部残本。

[10]刘尚恒.徽州刻书与藏书[M].扬州:广陵书社,2003:222.

[11]董捷.版画及其创造者——明末湖州刻书与版画创作[M].杭州:中国美术学院出版社,2015:213-236;张国标.徽派版画[M].合肥:安徽人民出版社,2005:143-147.

[12]语出自明程家珏《门外偶录》,参见王伯敏《胡正言及其十竹斋的水印木刻》。

[13]宋文文.明末清初南京套印版画研究[D].南京艺术学院,2016:132-137;安永欣.晚明画谱综合研究[D].中央美术学院,2012:14.

[14]《十竹斋笺谱》分四卷,共计绘图289幅。内容多采用历史典故,以象征隐喻的手法加以描绘,精工纤丽至极,较之《书画谱》更胜一筹。书前有崇祯十七年甲申(1644)九龙李于坚和上元李克恭作两篇序文,板框高21厘米,宽13.5厘米,白口,四周单边,四册。原版现亦罕见,昔民国王孝慈有藏,内有缺页,郑振铎曾于1940年借得并付北京荣宝斋复刻之。王氏藏本后归入北京图书馆,另有一全帙,于1956年为郑振铎购得,郑氏离世后亦归藏北京图书馆。

[15]“饾版”是以色分版的套印方法,是将彩色画稿先行分成多个层次或局部,分别钩摹下来,再刻成一块一块的小木版,然后依次套印,有的画色彩丰富,就可能为其制作超过几十块版,印出的颜色之浓淡深浅、阴阳向背,极为自然,与原作几无二致。

[16]“拱花”与近代凸版相似,印时将纸按压在版面上,所绘图像轮廓就凸显到纸面上,洁白物色,却素雅可爱。

[17] [英]彼得·伯克.图像证史[M].杨豫,译.北京大学出版社,2008:132.

[18]郑振铎.中国版画史图录第一册[M].北京:中国书店出版社,2012:5.

[19]代大权.徽派之新新在发展[M]//张国琳.中国新徽派版画.合肥:安徽美术出版社,2015:139.

[20]安徽美术出版社.安徽版画选[M].合肥:安徽美术出版社,1984:卷首.

[21]同注[20]。

[22]尚輝.新徽派版画的现实诗情与个性风采[M]//张国琳.中国新徽派版画.合肥:安徽美术出版社,2015:153.

[23]张国琳.中国版画急需本土营养[N].美术报,2014-02-8.

[24]祝重寿.中国插图艺术史话[M].北京:清华大学出版社,2005:13-15.

[25]同注[23]。