基于物种敏感度分布法的甲基叔丁基醚水生生物预测无效应浓度推导

2022-06-22郑玉婷高子竣于洋张丽丽林军竹涛

郑玉婷, 高子竣,, 于洋,* , 张丽丽, 林军, 竹涛

1. 生态环境部固体废物与化学品管理技术中心,北京 100029

2. 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京 100083

20 世纪90年代,我国开始使用甲基叔丁基醚(methyl tert-butyl ether, MTBE)作为汽油添加剂,其生产量大、分布广,在水体中半衰期长,稳定性强,具有较强的水溶性且难被生物降解[1]。 这些特点导致其易在地下水中不断积累,对水体环境安全造成潜在危害,同时还会对人体及水生生物的生长发育和繁衍产生一定威胁[2]。 根据目前MTBE 对水生生物的毒理学资料,可以认为MTBE 对不同的水生生物具有不同的毒性作用并使其产生不同的应激反应[3]。 随着国内各大城市机动车数量的快速增长,MTBE 在我国环境中特别是水环境介质中已有检出。 王希在等[4]测定了广东惠州水体中微量MTBE的浓度,结果表明油库附近的地表水中浓度范围为3.58 ~12.25 μg·L-1;炼油厂周边的浓度范围为3.6~4.68 μg·L-1;加油站周边的浓度范围为0.13 ~3.48 μg·L-1。 梁林涵[5]调查北京市水体中 MTBE 的含量水平,结果显示地下水中几乎未检测到,地表水中平均浓度为0.33 ~0.99 μg·L-1,饮用水中平均浓度为 0.11 ~0.31 μg·L-1。 赵丽等[6]对重庆市地下水中MTBE 开展了水质监测,结果显示重庆市丘陵地带加油站地下水中MTBE 的含量为4.8 ~30.9 μg·L-1,平均浓度为 3.8 μg·L-1。

美国及部分欧洲国家率先检测出的地下水体有机污染物中,MTBE 位列第二。 美国认为MTBE 具有潜在健康危害,并将其列为优先控制的环境污染物,随后又将其列入致癌物名单,自2004年起减少甚至停止对MTBE 的使用[7-10]。 我国目前处于MTBE 产业的快速发展期,MTBE 的生产和应用正日趋成熟。 截至目前,我国发布了2 批优先控制化学品名录及《优先控制化学品环境风险管控政策和措施》,但是暂未涉及MTBE,可能由于对MTBE 的环境风险信息掌握不足。

为评估MTBE 的水环境风险,保护水生生态系统免受MTBE 的影响,应明确MTBE 的危害阈值,该阈值通常被称为预测无效浓度(PNEC)。 推导PNEC 是开展MTBE 环境风险评估的重要步骤,可通过物种敏感度分布(SSD)曲线法、不确定系数法等推导PNEC,其中SSD 法在生态风险评估中应用广泛。 张家玮等[11]利用SSD 法构建了水生生物对壬基酚的敏感性曲线,计算了壬基酚急性数据和慢性数据的5%物种危害浓度(HC5)值,预测了急慢性PNEC,并对我国长三角地区地表水开展了生态风险评估;李禹含等[12]利用SSD 法构建了海洋生物对4 种危险化学品的敏感度曲线,并计算了急性毒性HC5值;王印等[13]利用SSD 法构建了淡水生物对DDT 和林丹的敏感度曲线,计算了DDT 和林丹对不同生物的HC5。

我国鲜有对于MTBE 预测无效应浓度及环境风险评估领域的相关研究。 本研究通过数据库检索和文献调研方法对MTBE 的毒性数据进行收集,利用数据质量评估开展高质量数据筛选,采用SSD 法构建MTBE 对全部物种、鱼类、水生植物、节肢动物的敏感度曲线,计算了4个类别水生生物的HC5值,进而应用评估因子法推算出全部物种、鱼类、水生植物和节肢动物的PNEC 值,评估MTBE 对水生生物的危害,以期为MTBE 的环境风险评估和水质基准提供参考。

1 研究方法(Research method)

1.1 生物毒性数据获取与筛选

1.1.1 生物毒性数据获取

本研究从EPA-ECOTOX 数据库、日本化学物质生态毒性试验数据库(TEECS-Japan)、ECHA 数据库及国内外公开发表的文献和报告中获取MTBE相关毒性数据。 毒性数据信息包括水生生物种类、拉丁文名称、毒性终点、测试时间、毒性值、数据来源及年份等信息。 其中,水生生物种类优先采用水生态系统中藻类、水溞和鱼类3个营养级的毒性数据。藻类急性毒性指标至少为72 h 以上的半数抑制浓度(EC50)或半数致死浓度(LC50);水溞急性毒性指标采用48 h-EC50或LC50;鱼类急性毒性指标采用96 h-LC50,且选择我国已有的物种;其他参考水生生物,如甲壳类急性毒性指标采用96 h-LC50,软体动物和两栖类动物急性毒性指标采用可检索到的EC50或LC50。 慢性毒性指标采用水生生物的无观察效应浓度(NOEC)。 所有水生生物生态毒性数据有明确的测试终点、测试时间,并在数据选择时对测试阶段或指标的详细描述进行审查。 所有数据优先采用经过同行评议的数据,并注明数据来源。 当同一物种具有多个毒性终点时,按“最坏情况”假设取最低值;对于不同生物分类的数据,取全部分类中数据的最低值。

1.1.2 生物毒性数据筛选

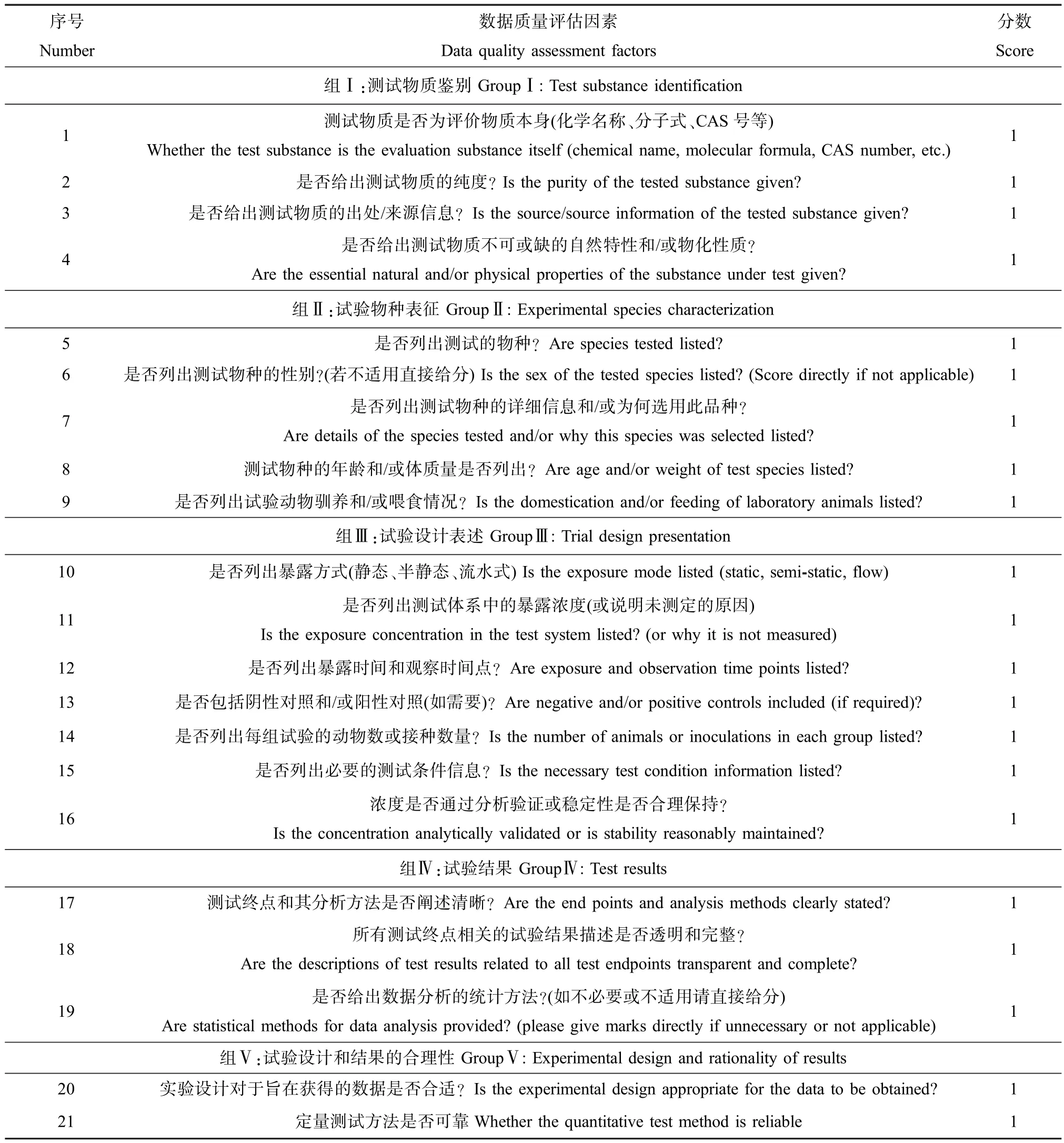

本研究采用Klimisch 等[14]提出的生态毒理试验可靠性评估法,对数据进行质量评估。 即根据21个评估因素对文献打分,通过总分数将文献划分为非常可靠、可靠、不可靠3个等级,进而筛选出可使用的高质量可靠数据,评估因素如表1 所示。

同时,依据我国现行的《化学物质环境与健康危害评估技术导则(试行)》[15]规定,对 MTBE 高质量可靠毒理数据开展进一步筛选。 筛选重点考虑有效测试数据的质量高低,测试方法以及对测试过程和结果描述的清晰程度、逻辑性等。 此外,筛选考量的因素还包括试验类型说明是否明确(例如是否为标准试验、是否遵循良好实验室规范(GLP)原则等),测试方法与测试物质的描述是否清晰,测试条件描述是否全面,测试过程中是否有合适的质量控制,测试结果是否给出了清晰准确的描述等。

1.2 HC5 值的计算

根据《化学物质环境与健康危害评估技术导则(试行)》[15]中规定,当获得水生生物毒性数据充分且满足统计外推法对数据的基本要求时,可采用SSD法预测水生生物的PNEC。 本研究通过SSD 模型推导HC5,利用HC5值与评估因子(AF)的比值推算PNEC。 HC5指保护95%的物种不受影响时所允许的最大剂量(浓度),代表了可以保护群落中95%的物种安全,不受污染物的显著性影响,具有统计学意义[16-17]。 SSD 拟合软件,本研究采用国家生态环境基准计算软件物种敏感度分布法(EEC-SSD),并通过正态分布、逻辑斯谛分布2个模型,拟合MTBE对水生生物的SSD 曲线,推导HC5值。

1.3 预测无效应浓度的推导

本研究采用评估因子法推导水环境中生物的PNEC。 即通过HC5值与评估因子(AF)的比值推算PNEC,具体见公式(1)。 其中,AF 的取值范围通常为1 ~5[18]。 根据《农药登记 环境风险评估指南 第2 部分:水生生态系统》(NY/T 2882.2—2016)[19]中无脊椎动物和初级生产者物种敏感性分布AF 取值3,本研究AF 取值为3。

式中:PNEC 为水环境生物的预测无效应浓度(mg·L-1);HC5为水环境生物的生态毒理学关键效应值(mg·L-1);AF 为评估因子,取值 3。

2 结果与分析(Results and analysis)

2.1 数据质量评估

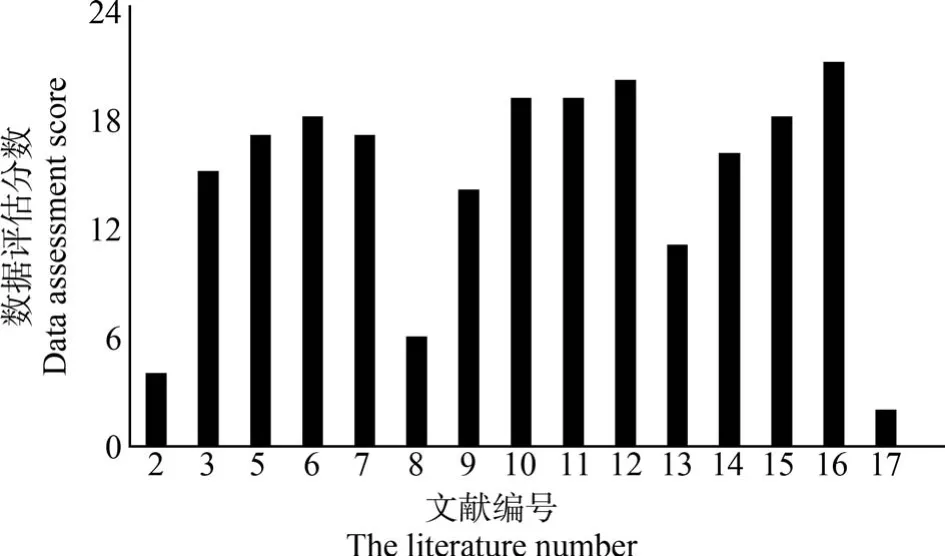

通过数据库检索法分别从EPA-ECOTOX 数据库、TEECS-Japan、ECHA 数据库中收集到共计33 条数据,该数据被视为可直接使用的数据。 通过文献调研法收集到17 篇文献摘要,根据摘要信息进一步在文献中提取相关数据。 其中,中文文献7 篇,英文文献10 篇,共计179 条数据。 通过对比表1 中21项评估因素,对该17 篇文献进行数据质量评估,得到了非常可靠文献6 篇(18 ~21 分),可靠文献5 篇(13 ~17 分),不可靠文献 4 篇(<13 分),另外 2 篇未找到原文(文献编号1 和4),如图1 所示。 通过数据质量评估筛选出的文献数据54 条,占文献总数据的30%。 满足数据质量要求的数据库数据33 条,合计87 条。

表1 生态毒理试验可靠性评估因素Table 1 Factors for reliability assessment of ecotoxicological tests

图1 文献数据质量评估分数柱状图Fig.1 Histogram of literature data quality assessment scores

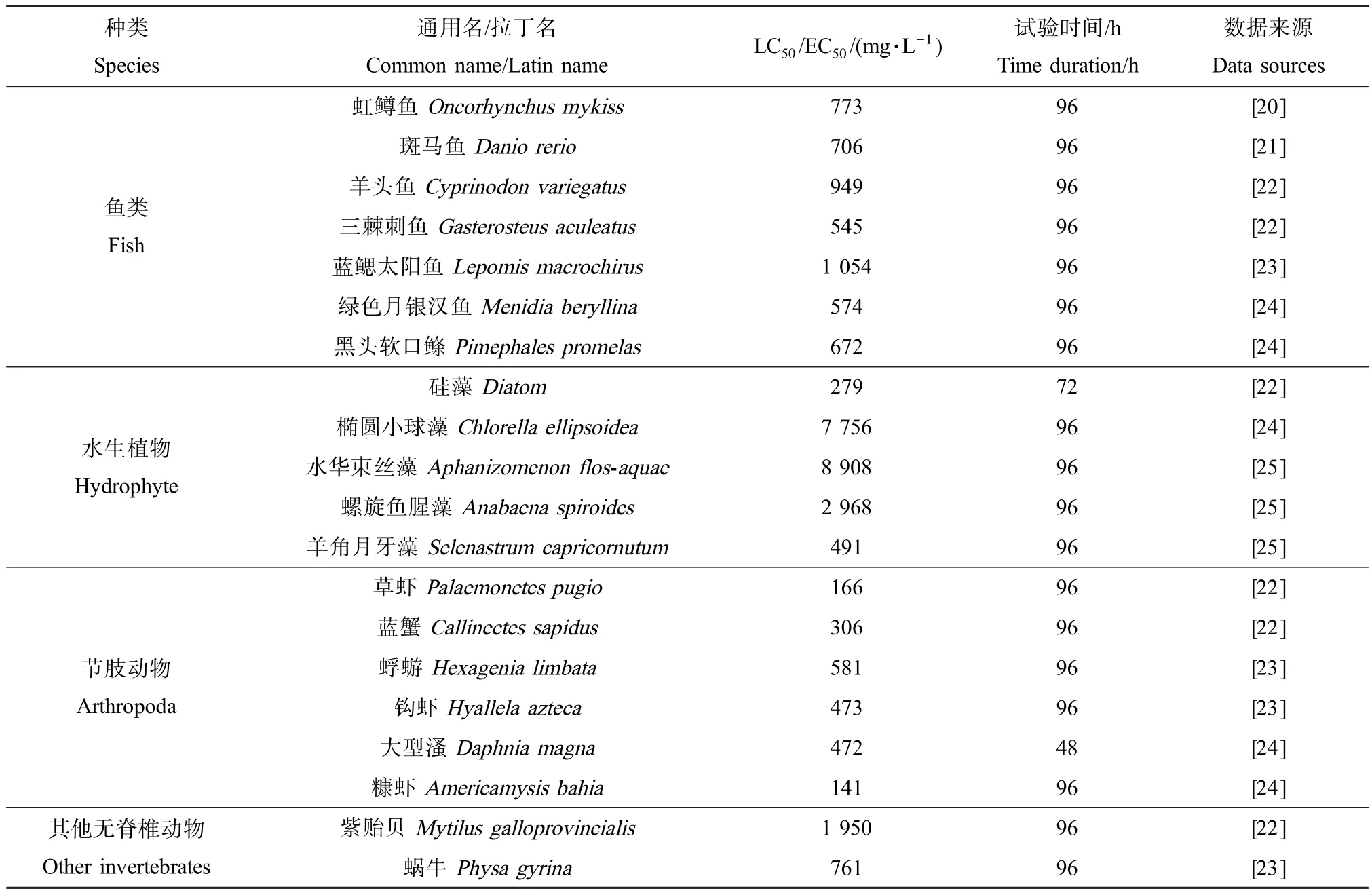

根据PNEC 值对数据的要求,对87 条评估数据进一步筛选,最终筛选出满足生物毒性数据要求的20个物种的急性数据,如表2 所示。 20个物种分为四大类,即鱼类、水生植物类、节肢动物和其他无脊椎动物。 其中鱼类包含7 种,虹鳟鱼(Oncorhynchus mykiss)、斑马鱼(Danio rerio)、黑头软口鲦(Pimephales promelas)、绿色银汉鱼(Menidia beryllina)、羊头鱼(Cyprinodon variegatus)、三棘刺鱼(Gasterosteus aculeatus)和蓝色太阳鱼(Lepomis macrochirus);水生植物类包含5 种,螺旋鱼腥藻(Anabaena spiroides)、椭圆小球藻(Chlorella ellipsoidea)、水华束丝藻(Aphanizomenon flos-aquae)、羊角月牙藻(Selenastrum capricornutum)和硅藻(Diatom);节肢动物包含6 种,蜉蝣(Hexagenia limbata)、草虾(Palaemonetes pugio)、钩虾(Hyallela azteca)、大型溞(Daphnia magna)、蓝蟹(Callinectes sapidus)和糠虾(Americamysis bahia);其他无脊椎动物包含2 种,紫贻贝(Mytilus galloprovincialis)、蜗牛(Physa gyrina)。 全部物种 LC50/EC50的范围在141 ~8 908 mg·L-1,鱼类 LC50/EC50的范围在545 ~1 054 mg·L-1,水生植物LC50/EC50的范围在279 ~8 908 mg·L-1,节肢动物LC50/EC50的范围在 141 ~581 mg·L-1。

表2 甲基叔丁基醚(MTBE)对水生生物的毒性数据Table 2 Toxicity data of methyl tert-butyl ether (MTBE) to aquatic organisms

从概念上讲,急性数据(LC50、EC50等)和慢性数据(NOEC 等)均可用来构建SSD 曲线。 由于大多数污染物在环境中以低浓度长时间暴露对生态系统造成影响为主,因此,慢性毒性数据更接近环境中的实际情况。 当以获得PNEC 制定环境质量标准为研究目的时,用NOEC 来计算HC5数值的生态意义更为明确。 然而,对于大多数物种和MTBE 而言,慢性毒性数据往往无法满足构建SSD 的数据量要求,因此,本研究也同许多研究一样,使用较易获得的急性数据构建SSD 推导PNEC。

2.2 HC5 值计算

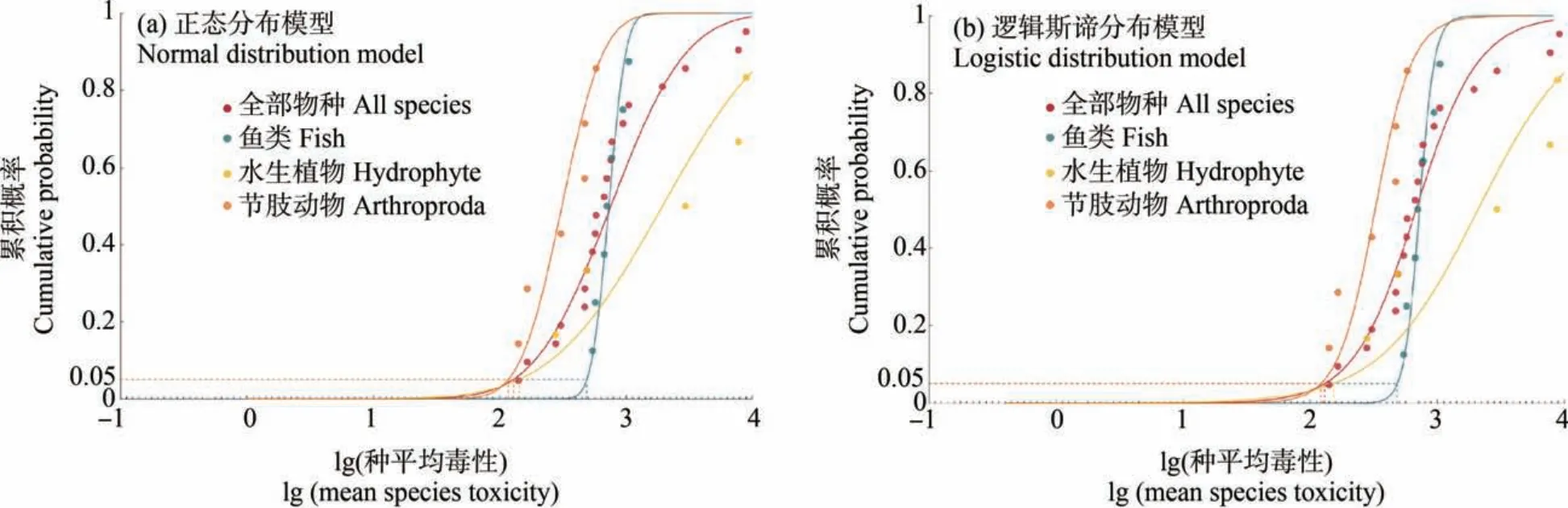

本研究分别通过正态分布模型和逻辑斯谛分布模型,对20个水生生物物种的毒性数据进行拟合及分析,得到基于急性毒性的物种敏感度分布曲线,如图2 所示。 由于SSD 模型要求每组样本数据量需要在5 ~500个范围内,而其他无脊椎动物的数据量仅有2个,不满足SSD 曲线的构建要求,因此未对其他无脊椎动物拟合SSD 曲线。

毒性值的高低对MTBE 在不同物种体内的累积概率具有一定影响。 如图2 所示,当毒性值较低时(<470 mg·L-1),不同物种对 MTBE 的累积概率由高到低的顺序依次为:节肢动物>全部物种>水生植物>鱼类,表明节肢动物对MTBE 的敏感度高于其他物种;当毒性值在470 ~770 mg·L-1之间时,不同物种对MTBE 的累积概率由高到低的顺序依次为:节肢动物>全部物种>鱼类>水生植物,表明节肢动物的敏感度仍处于最高,但鱼类的敏感度有所变化,高于了水生植物;而当毒性值较高(>770 mg·L-1)时,不同物种对MTBE 的累积概率由高到低的顺序依次为:节肢动物>鱼类>全部物种>水生植物,表明节肢动物的敏感度仍较高,鱼类已升至敏感度第2位。 可见当MTBE 的毒性值浓度较低时,在鱼类体内的累积概率较低,但当其毒性值逐渐升高时,其在鱼类体内的累积概率也逐渐升高。 综上,结果表明,当毒性值较高时,相对水生植物来说,MTBE 在节肢动物和鱼类体内更容易累积。

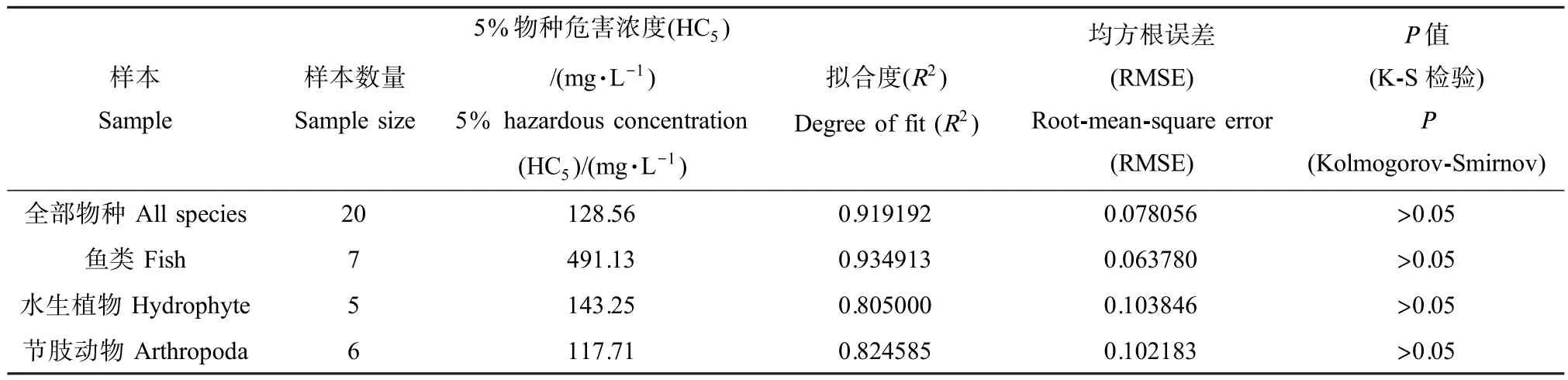

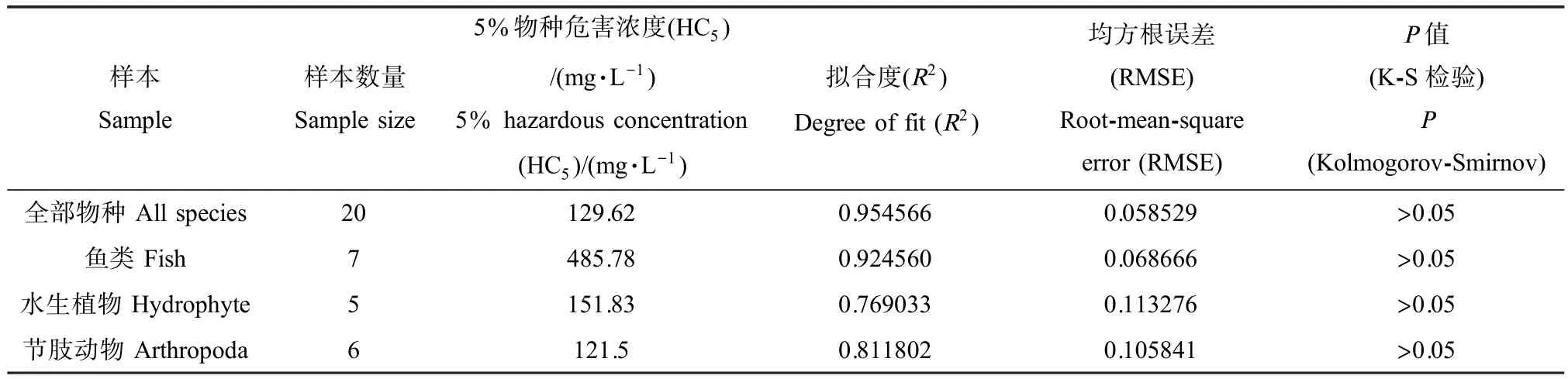

采用正态分布模型与逻辑斯谛分布模型拟合出的SSD 曲线形态接近(图2),可见以上2 种方法获得了较为一致的结果。 其中,全部物种HC5值为128.56 mg·L-1(正态分布模型)、129.62 mg·L-1(逻辑斯谛模型);鱼类HC5值为491.13 mg·L-1(正态分布模型)、485.78 mg·L-1(逻辑斯谛模型);水生植物HC5值为 143.25 mg·L-1(正态分布模型)、151.83 mg·L-1(逻辑斯谛模型);节肢动物HC5值为117.71 mg·L-1(正态分布模型)、121.5 mg·L-1(逻辑斯谛模型)。SSD 曲线拟合参数如表3 和表4 所示。 全部物种和鱼类的拟合度(R2)均在0.9 以上,水生植物R2处于0.7 ~0.9 之间,节肢动物R2处于 0.8 ~0.9 之间。 这可能是由于水生植物中的螺旋鱼腥藻、椭圆小球藻、水华束丝藻、羊角月牙藻和硅藻5个物种虽然都属于水生植物类,但所属门类不同,数据间存在较大差异,因此拟合度相对较低。 同样地,节肢动物R2未达到0.9,也可能由于其中包含虾类和溞类2 类物种。

图2 MTBE 对不同物种的物种敏感度分布(SSD)曲线Fig.2 Species sensitivity distribution (SSD) model of MTBE for different species

表3 正态分布模型模拟SSD 曲线关键拟合参数Table 3 Key fitting parameters of SSD curve simulated by normal distribution model

表4 逻辑斯谛分布模型模拟SSD 曲线关键拟合参数Table 4 Key fitting parameters of SSD curve simulated by Logistic distribution model

2.3 预测无效应浓度

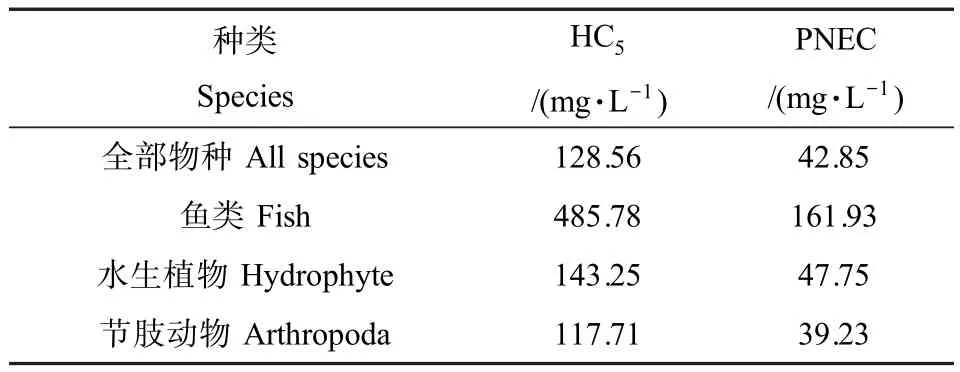

根据公式(1)通过 HC5及 AF 推导 PNEC。 用正态分布模型和逻辑斯谛分布模型拟合SSD 曲线,可得出2 组包含全部物种、鱼类、水生植物和节肢动物的HC5值,基于保守原则,本研究HC5选择2 组数据中较低的值。 PNEC 结果如表5 所示。

表5 不同种类水生生物的预测无效应浓度(PNEC)推算结果Table 5 Predicted no effect concentration (PNEC)results of different aquatic organisms

如表5 所示,不同物种的PNEC 由低到高顺序依次为:节肢动物<全部物种<水生植物<鱼类。 在3类不同物种之间,节肢动物的PNEC 最小,为39.23 mg·L-1,鱼类的 PNEC 最大,为 161.93 mg·L-1。PNEC 结果表明,MTBE 对不同物种的PNEC 存在差异,节肢动物、水生植物与全部物种的PNEC 较接近,与鱼类的PNEC 相差较大。

3 讨论(Discussion)

本研究的数据质量评估结果表明,在收集到的17 篇文献中,非常可靠文献6 篇(18 ~21 分),可靠文献 5 篇(13 ~17 分),不可靠文献 4 篇(<13 分),不予使用文献2 篇。 筛选出高质量可靠数据共54 条,占评估总数据的30%。 根据来源于文献和数据库共87 条数据,最终获得20个物种的急性毒性数据。正态分布模型和逻辑斯谛分布模型拟合结果表明,2种模型拟合出的SSD 曲线变化趋势相似,得出MTBE 对水生生物的HC5值较为接近。 PNEC 推导结果分别为:全部物种的 PNEC 值42.85 mg·L-1、鱼类的 PNEC 值 161.93 mg·L-1、水生植物的 PNEC 值47.75 mg·L-1、节肢动物的 PNEC 值 39.23 mg·L-1。全部物种与水生植物及节肢动物的PNEC 值相近,与鱼类存在较大差异。 同时节肢动物对MTBE 的敏感度最高,其次是水生植物,鱼类的敏感度相对较低。

本研究同国内其他学者基于SSD 法开展的HC5值研究成果进行了对比[2],后者计算得出的全部水生物种的HC5值为276.12 mg·L-1,本研究所得的HC5值为128.56 mg·L-1,二者之间略有差异,本研究所得值较为保守。 分析差异可能由于以下因素造成:(1)文献采用急性毒性测试时间范围为1 ~5 d,本研究采用测试时间≤4 d;(2)文献对于同一测试物种的同一测试终点使用了多个数据的几何平均值,本研究则按“最坏情况”假设取最低值,结果相对保守;(3)文献采用的是国外模型软件,本研究采用中国EEC-SSD 软件。 即数据与模型选择的不同造成了最终结果的差异。 对比本研究不同种类水生生物的PNEC,可见MTBE 对不同种类水生生物的PNEC 存在较大差异。 而我国不同地区水生生态环境中的物种也存在差异,因此,建议我国根据不同地区水生生物的类别情况,提出相应的MTBE 限值。

另外,本研究通过文献检索发现,近10年国内外对于MTBE 的毒性研究相对较少,研究主要集中在20 世纪80年代,且试验物种类型有限,尚未有我国特有物种如稀有鮈鲫等的毒性数据。 因此,当获得了更多的水生生物毒性数据或中国特有物种试验数据时,本研究推算的MTBE 的PNEC 应进行更新。 同时,现阶段我国也应加强MTBE 环境风险评估等领域的研究。