从近几年辽宁省区域试验看晚熟玉米品种的选育

2022-06-22高旭东周旭梅吕春波杨海龙

高旭东 周旭梅 吕春波,2 杨海龙

(1 丹东农业科学院,辽宁凤城 118109;2 辽宁丹玉种业科技股份有限公司,凤城 118109)

玉米各生育阶段都需要一定的积温。积温是影响玉米产量的主要因子,是玉米取得高产的首要条件[1]。辽宁省属于温带大陆性季风气候区,雨热同季,日照丰富,适合玉米的种植,属于北方春播玉米区。辽宁省南部为暖温带湿润、半湿润地区,积温大于3200℃而小于4500℃;北部为温带湿润、半湿润地区,积温小于3200℃。辽宁省审定的玉米品种生育期跨度较大,分别为极晚熟、晚熟、中晚熟、中熟等类型。研究表明,玉米籽粒的灌浆过程是干物质积累和产量形成的过程,粒重受灌浆速率和灌浆持续时间影响[2]。晚熟玉米品种生育期长、灌浆活跃期长、灌浆持续期长,因而能够获得较高的产量。在保证籽粒安全成熟的前提下,选择生育期合适的品种,适当延长生育期,可增加光能利用时间,延长灌浆活跃期、有效灌浆期、快增期和缓增期持续时间,提高渐增期灌浆速率,有利于提高玉米产量[3]。本文分析了2018-2021 年辽宁省玉米品种(东裕)联合体晚熟区域试验资料,对辽宁省晚熟玉米品种的选育提出了一点想法与建议,供同行参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料数据来源于2018 年辽宁省玉米品种(东裕)联合体晚熟区域试验、2019-2021 年辽宁省玉米品种(东裕)联合体晚熟区域试验及生产试验资料。试验密度为52500 株/hm2。

1.2 试验方法利用Excel 2007和DPS 7.05软件对不同年份晚熟区域试验和生产试验产量结果进行数据整理及统计分析。其中,(1)变异系数CVi(%)=,式中,Si为第i 个品种的标准差,为第i 个品种的平均产量,一般变异系数越小,稳定性越好;(2)高稳系数HSC(%)=,式中为对照品种的平均产量,高稳系数值越大,表明该品种的高产稳产性越好;(3)适应性参数,式中为所有品种的平均标准差,ai值<1,表明该品种的稳定性好。如果ai过小,虽产量比较稳定,但其生产潜力不会很大,优良品种的产量ai不宜太小,以接近于1 较好;(4)以环境指数为自变数,以每个供试品种在相应各点的产量为因变数计算出回归系数bi,并以回归系数bi为x 轴,以产量为y 轴,确定品种适应性;落于象限Ⅰ的品种高产,但对环境敏感;落于象限的品种高产且适应性好;落于象限的品种低产但适应性好;落于象限Ⅳ的品种低产且对环境敏感[4-5]。

2 结果与分析

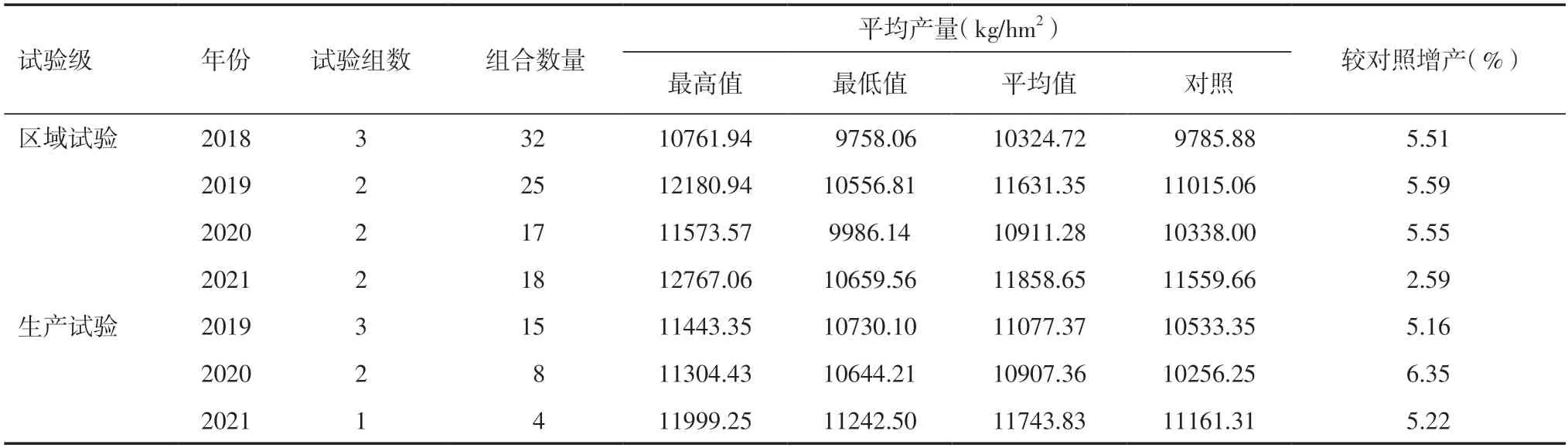

2.1 产量结果由表1 可知,2018 年辽宁省玉米品种(东裕)联合体晚熟组区域试验组数为3 组,2019-2021 年晚熟玉米区域试验一直维持在2 组试验。参试品种数量基本上呈逐年减少趋势。晚熟玉米品种的选育已经不再是辽宁玉米育种的主要方向。但是,由于辽宁省无霜期较长,按照一般规律,较长的生育期可为籽粒形成奠定良好的生物产量基础,晚熟品种具有更高的光合生产能力[6],为了高效利用当地的光热资源,要根据当地的生态条件选择适宜的生育期水平。因此,晚熟玉米品种的选育研究仍具有十分重要的现实意义。

2020 年8 月27 日起至9 月10 日前后,由于3 次台风相继“造访”东北地区,对玉米生产造成了不良影响,辽宁晚熟玉米试验单产也有所降低。如表1 所示,2018-2021 年晚熟玉米区域试验所有参试品种的平均产量、品种最高产量、品种最低产量变化趋势基本一致,除2020 年外,大体都呈逐年增加的趋势。2021年晚熟玉米生产试验所有参试品种的平均产量、品种最高产量、品种最低产量都高于2019 年和2020 年;受台风影响,2020 年晚熟玉米生产试验所有参试品种的平均产量、品种最高产量、品种最低产量都低于2019 年。

表1 2018-2021 年辽宁省玉米品种(东裕)联合体晚熟组品种试验统计

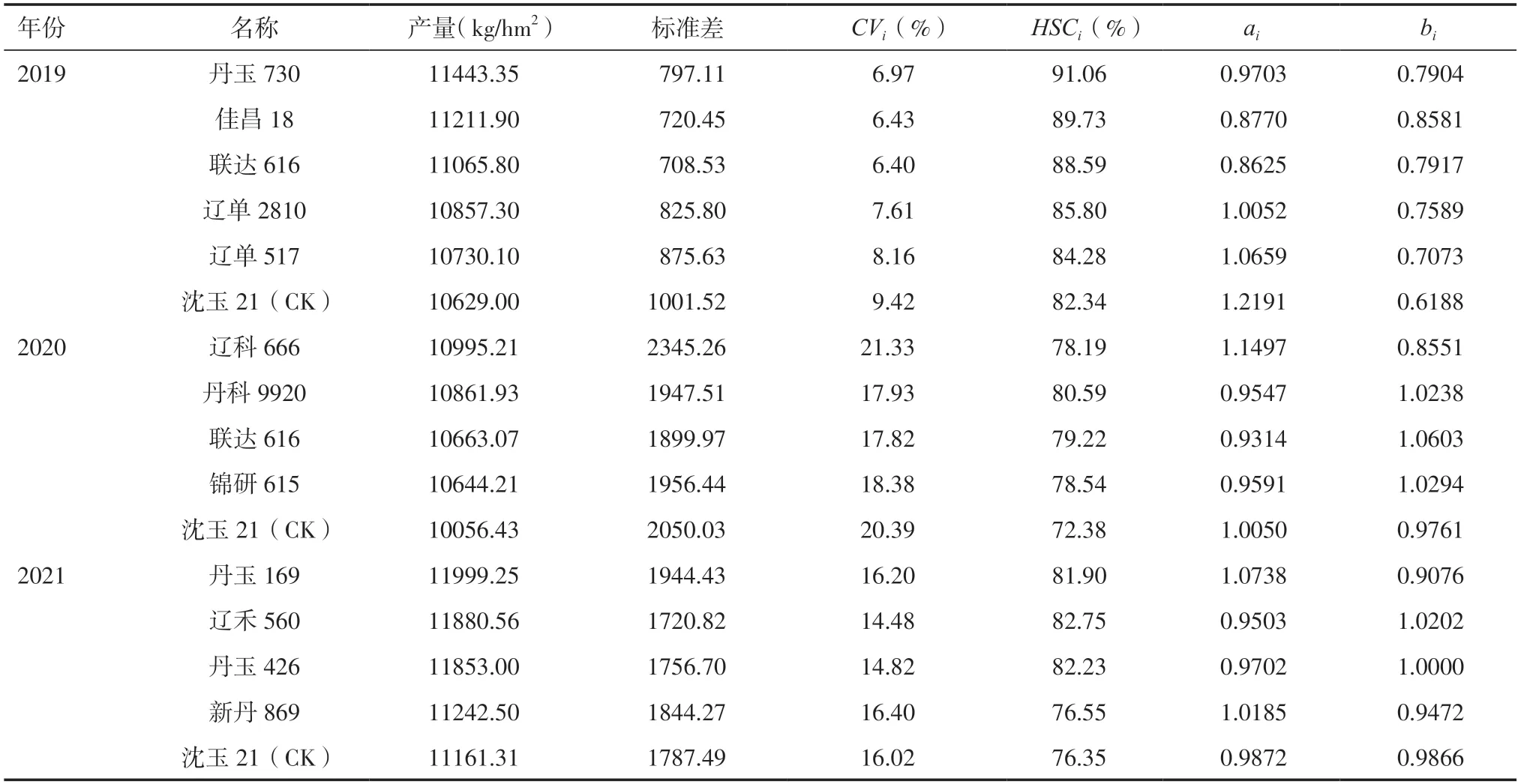

2.2 稳产性分析玉米品种的稳产性至关重要,是优良品种适应不同生态条件得以大面积推广的基础[7],是玉米育种者十分关注的问题。如表2 所示,2019-2021 年晚熟生产试验(1 组)所有参试组合的平均产量都高于相应的对照品种沈玉21 的产量,高稳系数HSCi值都大于相应对照品种沈玉21 的HSCi值;这3 年的生产试验(1 组)参试品种的丰产性和稳产性都好于对照品种。2019 年参试组合的CVi值和ai值都低于对照品种沈玉21,其中,参试品种丹玉730、佳昌18、联达616 的ai值都小于1,具有较好的稳定性;2020 年丹科9920、联达616 和锦研615 的CVi值都低于对照种,ai值都小于1,具有较好的稳定性;2021 年辽禾560 和丹玉426 的CVi值都低于对照品种,ai值都小于1,具有较好的稳定性。

2.3 适应性分析回归系数法能够体现出品种对其生长环境的适应性(表2)。bi<1,说明该品种对环境反应迟钝,适应性广,在不同试点产量差异小,稳定性好;bi>1 说明该品种对环境反应敏感,即稳定性较差;与适应性参数一样,一个理想品种的bi值应接近1 或等于1,表现平均稳定性和广泛适应性[4-5]。根据辽宁省玉米审定标准,生产试验产量比对照品种平均增产≥2.0%,因此,以回归系数为横坐标轴,以品种在各试点的产量平均数为纵坐标轴,以b=1为原点,分别构建2019 年、2020年和2021 年品种稳定性坐标区域。高产、稳产、适应性强是评价一个玉米新品种优劣的重要指标,优良玉米品种可以在有利和不利的环境条件下都能取得较高的产量,即具有良好的适应性[8]。由图1可知,2019 年落于第Ⅱ象限的属于高产、适应性好的品种有丹玉730、佳昌18、联达616 和辽单2810,2020 年属于高产、适应性好的品种有辽科666,2021 年属于高产、适应性好的品种有丹玉169 和丹玉426。丹科9920、联达616、锦研615 和辽禾560 虽然在2020-2021 年落于第Ⅰ象限,产量较高,但回归系数bi>1,对环境变化敏感性较大,在有利环境中具有特别的适应性。

表2 2019-2021 年晚熟生产试验(1 组)产量稳定性分析

图1 基于产量平均数与回归系数的参试品种适应性分析

3 结论与讨论

品种试验所反映出的问题和得出的结论性信息对完善育种目标、合理取舍试材、改进选育方法等都会大有帮助[7]。客观鉴定、评价不同玉米品种的丰产性、稳产性和适应性,对玉米品种选育和合理区域布局具有十分重要的现实意义。综合以上的数据分析,认为2019-2021 年参加辽宁省玉米品种(东裕)联合体晚熟生产试验(1 组)的品种中,丹玉730、佳昌18、联达616 和丹玉426 产量较高、ai<1、bi≤1,具有高产、稳产、适应性强等特点。

由于市场需求的多元化,玉米育成品种的类型不断丰富。晚熟玉米品种在好年景能够充分利用水、肥、光、温资源,获得较好的产量。辽宁省晚熟玉米品种的选育虽然不再是玉米育种的主要方向,但是晚熟玉米在辽宁依然有较大的种植面积,晚熟玉米品种的选育、推广及生理机制、群体结构研究等仍然是十分必要的。从近几年的晚熟试验资料分析来看,通过区域试验能够评价、筛选出产量高、稳定性好、适应性强的品种,获得审定,并在推荐的适宜区域推广种植。产量数据结合农艺性状、抗性鉴定、品质分析等报告结果,初步分析认为,目前辽宁晚熟玉米品种选育的主要方向依然是高产、高抗、优质。

3.1 加强种质资源引进与创新研究种质资源是玉米育种的基础,一切创新和改良都源于种质资源。当前辽宁晚熟种质资源主要以PN78599、旅大红骨、黄旅系、改良Reid 等为主。生产上个别自交系利用频率偏高,品种间突破性不显著,需要导入新的种质资源。建议加强热带、亚热带和抗性育种资源的引进,有针对性地导入到现有种质资源中,创新玉米种质。

3.2 加大选择压力、加强抗逆性筛选传统的晚熟、高秆、大穗、稀植品种普遍存在抗倒性差、受气候影响大、种植风险大等问题,玉米生产和育种实践表明,以提高单株产量为增产机制的增产空间已经很小。提高晚熟玉米的产量水平,必须依靠群体来增产,必须要提高晚熟品种的密植性和抗逆性。通过采用优良的原始材料、扩大基础群体、增大种植密度、加强逆境强度,人为增大自交系的选择压力,加强抗逆筛选力度,选育高产、高配合力、高抗、优质玉米自交系。

3.3 注重品种的稳产性和适应性从晚熟区域试验结果上看,有的组合平均产量很高,但是不同试验点间差异很大;有的产量结果比较理想,但是对某种病害高感,或者穗位偏高,存在很大的种植风险。多抗(抗病和抗逆)是稳产的需要,是实现高产的必要条件,品种的抗性脆弱会给生产带来很多危害[9]。玉米的适应性是玉米对气候、生态变化、土壤肥力、干旱甚至人为栽培因子的反应;适应性是基础,稳产性是前提,丰产性是目标。如何使所选育的玉米新品种能有效地适应环境,并获得高产稳产,是玉米育种者需要注重的问题。

3.4 开展晚熟粮饲兼用型品种选育晚熟玉米一般具有植株繁茂、活秆成熟、持绿性好、生物产量较高等特点,这是粮饲兼用型玉米必备的特征之一。这种玉米在籽粒完全成熟时,叶片仍很繁茂,茎叶绿色成分保持较高水平;既可获得高产的籽粒,又可生产青贮饲料。生产上急需籽粒可作粮食,茎秆又可作青贮饲料的玉米新品种。因此,选育粮饲兼用型玉米新品种,也是晚熟玉米育种和玉米产业化发展的一个方向。