数字化教研的共享调节机制与路径

2022-06-17居晓波

居晓波

【摘 要】疫情防控常态化之下,教师们线上办公已成为常态。数字化教研在集体效能感、临场参与度和团队凝聚力等方面遭遇挑战,亟需与智能技术深度融合,重构教研空间、功能、策略、工具、資源等,塑形教研新样态,才能达到“见屏如面”的效果。本文以学习科学的共享调节理论为引领,构建上海教育数字化教研的实践路径与推进策略,整合教研时空,强化任务理解、计划、监控、评价、反思等阶段,促进教研共同体认知、元认知、情感、动机等方面的发展。

【关键词】教研;共享调节;数字化

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2022)06-008-03

《新时代基础教育强师计划》强调“创新线上线下混合式研修模式,提升中小学教师的信息技术应用能力和科学素养”;教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》要求不断创新教研方式,深度融合信息技术,增强开放性、合作性。新冠肺炎疫情之下,数字化教研情境的复杂性、团队成员的差异性等导致临场感和参与感不足,集体效能感和团队凝聚力减弱,缺乏积极充分、均衡深入的研讨互动。在线教研亟待与智能技术深度融合,解决教育教学问题与提升教师专业胜任力对接,重构教研空间、流程、内容、功能,提供资源适配、策略支持、支架工具等。上海华东师范大学共享调节研究团队以学习科学为引领,构建数字化教研的实践路径与推进策略,自主研发“Co-Learning协作平台”,匹配多种教研场景,消融冲突,提升研修成效,为此次上海疫情居家教研提供了便利。在后疫情时代,塑形数字化教研新样态也需要持续研究与深化实践。

数字化教研的多维审视

今年新冠疫情突然的爆发,上海市的教育教研工作迅即转入在线模式,在技术环境下更关注智能备课、综合活动组织、深度交互、过程评价、开放资源等要素,也更强调环境创设与管理、智能监测与分析、学习服务与指导等环节。“整合技术的学科教学知识” TPACK框架对教师专业胜任力提出了技术视角的要求,关注技术、教学法与教学内容的融通。在线教研改变了教师的工作形态,出现了临场参与氛围缺失,互动深度与广度不足且不均衡等现象,究其深层动因,元认知、动机、情感等维度对教师在线协作与专业胜任力具有重要影响。

在元认知维度,数字化教研包含个体与群体、技术、环境的社会互动,需综合应用群体效能、协同反思、参照性评价等调节策略,是一个内外调节学习的过程[1]。动机是能够引起和维持教师研修并提升专业素养的内部心理过程,教师的主体意识、问题意识、合作意识是决定教研成效的关键要素。情感与协作之间的复杂关系也会严重影响教师参与集体研修的动力,有效的情感支持能够促进成员认知的社会建构。

教师协作的研究表明,学习科学中的共享调节理论可以有效匹配教研场景和流程,促进教师在教研过程中认知、元认知、情感动机等方面的发展[2]。共享调节基于情境理论的视角,是指集体把共同构建的目标作为导向,在任务、策略、目标、动机、情感、元认知等方面进行调节。华东师范大学共享调节研究团队研发了“Co-Learning协作平台”,建构“见屏如面”的教研生态环境、策略支架和工具资源,该平台已应用于上海市教师校本评价制度建设专题师资研修班、学科综合校本教研等各类数字化场景,有效提升了教师的群体感知和教研成效。

数字化教研的共享调节机制与路径

共享调节包括任务理解、计划、监控、评价、反思等阶段,以共享调节理论统整教研流程,系统构建数字化教研环境、策略、支架、资源;伴随式采集与智能分析过程数据,在技术的支持下循证检验和改进。

1.整合教研时空

数字化教研注重为教师创建协作互动空间,增强临场感和参与度,提供交流见解与实践的多样化途径,赋予教师充分的话语权,激发参与教研的内在动机。直播功能支持集体在线教研,成员的视频框轮播进入集体教研界面,教师使用互动工具箱可实时参与对话、分享资料、同屏协作、互动点赞。录制功能支持教研活动视频全程录制和回放,同步与异步相结合,拓展教研时空,灵活机动地组织项目化、协作式主题研修,惠及更多的教师群体。

教研协作平台为教师提供任务进展、协作互动、参与贡献等方面的可视化感知工具,帮助教师开展协作教研以及评价反思。教师可创建个性化资源库,按需分类管理教研协作文件、图片、视频等资料,并支持编辑创生,持续积淀团队的教学和专业发展资源。数字化教研环境提供有梯度的干预策略、工具支架、创生资源和典型示范,有助于思维方式、行为习惯的转换,助力教师应用智能技术进行教研创新。

2.共享任务理解

共享任务理解是在个人任务理解的基础上,协商形成教研共同体对于任务的结构、要素、条件和资源等方面的理解,寻径并激活已有的知识经验中与教研活动相关的部分。清晰的任务理解与明确的教研目标是教研活动各个环节紧密关联和顺利开展的前提。

在技术环境下,教研组织者可以建立在线教研共同体,提供丰富多样的资源和支架,规划教研主题、任务、活动。基于数据驱动任务的精准理解,协作设计调研问卷,多路径调研教师的需求与动机、情感现况,明确定位需求,实现“翻转教研”,助力教师自适应地启动研修历程。在线收集、整合多模态数据,可精准预判活动难易与复杂程度,了解集体成员的情感动机、自我效能感等,深入探讨共同体面临的共性与个性问题,民主生成团队教研目标。

3.协作计划统筹

教研团队基于共享任务理解科学规划时间进度、资源调度、人员分工、实施策略,细化阶段性目标和阶段成果,相关的计划也是后续监控教研活动的依据。教研组织者可在教研空间发布集体教研计划支架,灵活机动地进行集体教研计划的头脑风暴。团队成员可获得充分授权,开展协商合作,消融冲突,避免权威过度主导的现象。教师可以应用“画笔”“文本”“激光笔”等工具,采用同屏协作、连麦、互动留言、共享文档编辑等形式,协同创建教研计划思维导图,将团队成员的想法可视化、结构化。教师在数字化教研空间可建立个人与小组云盘,以文字、图片、语音、链接等形式提交与计划相关的材料,以便团队协商时灵活调用与分享。

4.监控调整适应

共享调节的监控环节通过识别和分析“表现”“参与”“交互”“进度”四种类型的问题,在认知、行为、情感、动机四个层面开展监控,产生“无需调节”“调节”“不适应”三种状态[3]。在线平台可以灵活机动地按需分组,专家、组织者或“别组”可以实地与在线结合,轮转进入各组旁听、参与、支持和指导,协同监控和推进教研活动。在线巡课观摩、同课异构互动、主题工作坊,可以跨时空呈现和解析课堂丰富、真实、多元的样态,教研共同体中组织者、支持者、观察者等角色可以进行多样化转换,获得深度合作的空间和机会。

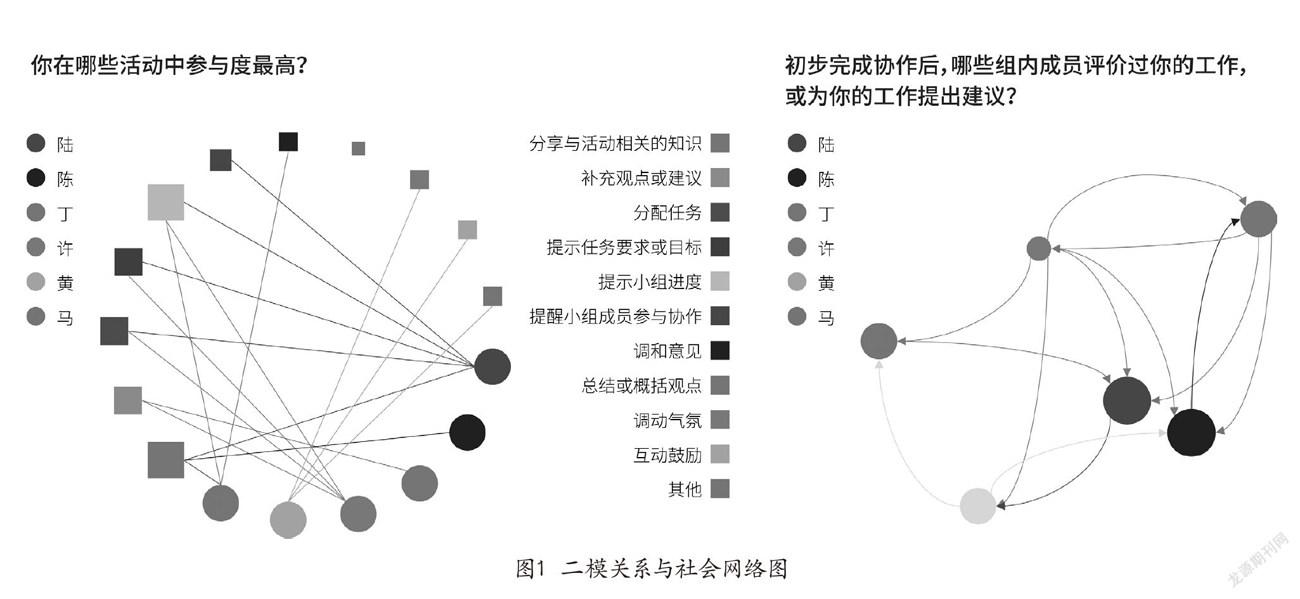

数字化教研伴随式采集多元数据,强化数据分析技术,开展精准教研和定制实施。监控环节既监测过程和进度、识别困难、调整策略,也分析和调节团队中教师的认知、情感与动机发展变化。动态数据的实时反馈,使监控更加具有针对性与时效性。教师互动研讨时,群体感知工具可以伴随式生成活动监测数据可视化看板。教研组织者和参与者可以同步查看可视化图表,如图1所示,图左侧的二模关系图展示了成员与教研事件的关系,右侧的社会网络图通过圆圈的大小、连线呈现了教师在集体中的贡献度和互动联系,成员通过感知分析,促进个人和团队层面主动调整优化行为与策略。

5.精准全程评价

全程评价关注教研的过程、结果以及教师认知、元认知、动机、情感等维度的发展和互动状况。通过技术赋能,可以全过程、全场景地伴随式无感采集教研活动中多模态数据,全方位动态捕捉教师教研行为。基于教师参加教研活动中的实证数据,可以展现教师的知识状态、教学风格、研究素养、认知能力、注意力、情绪情感等方面的发展轨迹。

教研协作平台汇集了教师活动出席记录、参与活跃度、任务完成状况、TPACK能力发展以及认知、元认知、动机、情感等多维数据,可动态生成情绪追踪分析图(积极、中性、消极情绪)、雷达图(影响力、贡献度、合作性……)、教师成长报告等,展现不同类型、不同发展阶段教师的动态研修历程,以评价促进和优化教研。

6.反思迭代优化

教师教研是一个协同建构与生成意义的过程,反思有助于迭代优化方法,凝练积淀策略。引入数字化空间和技术,在线发布知识性反思与实践性反思任务,开展社会化批注,分组主题研讨,云端同课异构,以交互性的信息沟通模式助推拼图式的教研反思。通过跨时空的深度反思与对话,激发教师的主观能动性和创造性,多通道丰富教师个体的反思视角,共建团队的生成性反思资源。教研团队在实践中不断调整,在行动中持续完善,解决教研教学场景中的真实问题,改进实践、改善行为,生成新知识与新实践。

数字化教研过程中,共享调节的阶段并非完全严格按照特定的顺序依次发生,根据实时情境会动态调整,但在总体上共享调节以目标为导向,按照一定階段循环迭代地进行。

结 语

本轮疫情背景之下,我们通过教研与数字化技术深度融合,可以高效整合教研时空,重塑场景应用方式。基于数字化教研遇到的挑战,以共享调节理论引领顶层设计,统整共享任务理解、协作计划统筹、监控调整适应、精准全程评价、反思迭代优化的教研流程。共享调节协作平台充分发挥数字化技术的赋能价值,智能技术适配教研场景和需求,构建沉浸式教研环境,适配资源工具、策略支架等,教师可根据不同情境联通活动路径。同步与异步、普适性与个性化相结合,加强临场感与群体感知,促进教研任务进展、团队协作互动。今后将继续开展常态化的数字化教研的行动研究,完善协作结构化支架、群组可视化工具、数据分析技术以及调节干预策略。通过技术支撑——技能迭代——策略优化——理念凝练,践行教研创新,助力教师内生性发展。

参考文献

金琳. 学习共同体中教师研究者成长案例研究[D]. 苏州:苏州大学,2016.

周春红,陈向东. 教师协作中的集体效能感:共享调节的视角[J]. 远程教育杂志,2021,39(2): 72-84.

陈向东,陈佳雯,杨德全. 共享调节学习中的监控过程:理论模型与解释案例[J]. 电化教育研究,2022,43(2): 11-18.