高密扑灰年画的造型观

2022-06-16潘东铃

鲁 梅,潘东铃

(1.潍坊学院 美术学院,山东 潍坊 261061;2.潍坊市园林环卫服务中心,山东 潍坊 261000)

高密扑灰年画是在继承唐宋传统绘画基础上发展起来的民间绘画,具有鲜明的宋元文人画、庙宇壁画绘画特征,以扑灰手绘技艺著称于世。高密扑灰年画以其风格独特的造型,自成体系又兼具传统绘画、民间绘画综合风貌的整体特征,矗立于我国众多的民间年画艺术之林,是研究中国传统手绘年画及传统绘画造型语言在民间传承流变的难得例证。高密扑灰年画以人物画为主,也有山水、花鸟等题材,在造型上借助寓意、想象、抒情,按照真、善、美的造型规律,形成了风格各异、形式多样的造型,其造型观念既有民族性文化和审美特征,又有鲜明的地域文化特点,呈现出意象化、理想化、程式化和多样性并存的复合性造型特征。

一、意象化造型观

意象化造型观是东方独有的造型观念。所谓意象,是指艺术创作活动中主观意念与客观物象凝练升华、交融合一后的的艺术表象,是依据客观对象通过“以意取象”而达到“以意传情”目的,是以画家所要表现的主观精神需要来创造艺术形象的造型方法。民间绘画中,意象造型不单是创作者的主体意象,还反映着绘画接受者的群体意象。中国传统绘画在造型上强调“外师造化,中得心源”。“外师造化”是说画家应以自然即生活为师,大自然与人类生活是艺术创作的灵感源泉,这是传统绘画,尤其是民间绘画一贯秉持的造型理念。在这里,外师造化并不仅指写生和模仿,还包括对生活、对社会、对自然的观察、思考和体悟等独特的感受;“中得心源”是外师造化的升华,是画家将外师造化所得的素材,通过集中、概括、筛选、提炼、构思后在心中所产生的综合意象。高密扑灰年画中的意象派造型观是传统绘画造型观、方法论与民俗需求、大众审美相互融合所形成的产物。

中国画的初萌时期是“以意表形”的,隋唐绘画始,“以形写神”成为画家艺术追求的标高,画家开始有意识地将写形作为绘画手段,以达到传神目的。唐宋以后,“以形写神”先是成为我国人物画欣赏评判标准,继而影响至山水、花鸟画,成为我国整体绘画衡量之大则。宋元文人画强调主观创造及主观情怀的表达,认为绘画应按画家的主观情怀和内心意愿,结合客观事物或现实将意念进行外化,即为“神韵”又包含“意蕴”。高密扑灰年画是在继承文人画基础上发展起来的民间绘画,各类题材在造型上尤为重视抒情达意,以“主观情怀、意象外化”为主导,强化形神兼备、形意同体。

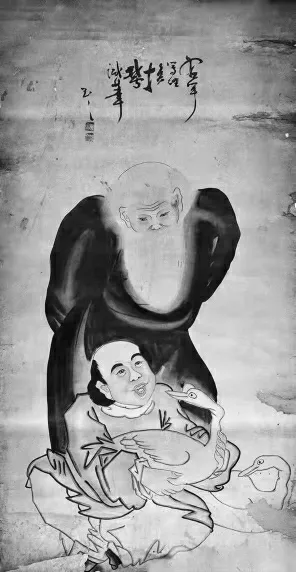

高密扑灰年画早期作品在题材和表现上与文人画关系紧密,受文人画影响很重,但扑灰年画作为民间绘画,与文人画不同的是,在绘画造型的表现上,并不追随文人墨客孤高清冷、相对虚无缥缈的情怀刻画,而是强调直白了当、直抒胸臆的主观意象表达。如扑灰年画常见题材《四爱图》,取材文人画,以周敦颐爱莲、陶渊明爱菊、王羲之爱鹅、孟浩然寻梅等历史文人所喜好事物的历史传说典故,组成四条屏组画或只表现一个人物的中堂画,借此以物抒情,以物寄志,抒发民间百姓对古代文人雅士高尚品行、雅好志趣的尊奉和推崇。中堂画《右军写经换鹅图》(右军指王羲之),画面全无背景,只表现了王羲之、书童和两只转颈的鹅,但上下两个人物形象意笔绘出,率性洒脱,主题直观鲜明:王羲之位于画面的中上部中心位置,长须、躬背、俯首,以没骨法重墨绘出,形象处理简约概括;书童怀抱大鹅、扬首与之形成视觉呼应,书童及两鹅造型线分别以浓淡墨勾勒,上衣淡墨晕染,裤子及两鹅则留白处理,与服饰表现意笔概括相比,人物的脸部及五官刻画则较为工细,整个画面大笔狂涂、粗笔勾勒和细笔晕染结合巧妙,画面虚实关系分明,对比强烈,情节刻画传神生动,是形意同体的典范。其它如《孟浩然寻梅》《铁拐李》等既有宋梁楷《泼墨仙人图》挥毫写意之酣畅,又兼具院体绘画写真人物的细腻传情,没骨、勾线,粗笔、细笔等技法运用转换自如,表现出扑灰年画艺人作画时胸有成竹,下笔有神的高超技巧以及强烈的主观情怀。

《四爱图》四条屏 清代 高密半印半画

《右军写经换鹅图》清代 扑灰年画

高密扑灰年画“主观情怀、意象外化”的造型表达,其“主观情怀”更侧重于普罗大众的普世情怀。《朱洪武故事四条屏》描写明朝开国皇帝朱洪武(朱元璋)与开国功臣康茂彩(才)、常遇春、胡大海、冯德胜(冯胜)、马员外、马皇后等的故事传说。民间画师将开国皇帝朱元璋以及跟随他征战沙场、充满铁血豪情的开国名将、皇亲国戚表现的平如常人,画面集人物、家禽、山川、河流、树木、竹石等于一体,诗书入画,书画结合,浓墨淡彩,交相呼应,画面温馨朴实,充满现实主义、浪漫主义色彩,是民间画师主观创造力的写照。这个特征反映了画工群体对传统绘画“以形写神”“以形达意”意象化造型观精髓的深刻领悟力和驾驭力。

二、理想化造型观

高密扑灰年画的绘制者、购买者、观赏者、使用者均来自民间,有商品流通的属性。作为大众商品画,从事扑灰年画的民间画师既不可能像拿着皇家俸禄的院体画画家一样,只为满足皇族贵族统治阶层的喜好而不遗余力地深入刻画,也不可能像衣食无忧的文人一样,只表现个人的主观情怀。扑灰年画要形成广泛的购买群体,就要考虑老百姓的意愿,满足群体性的审美需求。因此,借鉴具有广泛群众基础的理想化宗教绘画造型方法,成为高密民间画师创作祭祀类、神像类等题材年画尊奉的造型法则之一。

理想化造型观在扑灰年画诸多题材中都有充分运用,如祭祀孔子的《万代师表》年画。孔子是儒家文化的代表,历代把孔子奉为先师神明,在万般皆下品、唯有读书高的封建思想统治下,颂扬先师孔子的《万代师表》年画成为扑灰年画教化类年画的代表画种,受众广泛。《万代师表》年画表现的是孔子与孟子、曾子、颜子、子思四位弟子讲学论道的场景,孔子居中端坐,像前立“至圣先师神位”牌位,四位弟子手持笏板分列左右,人物造型借鉴佛教、道教壁画突出主大从小的宗教画造型样式及主神头部佛光背屏的造型图式,孔子身形略大,头戴冠冕做帝王造型,孔子及弟子背后皆绘佛光,画面背景为书法或山水屏风,前方绘瑞兽麒麟,这种将孔子及弟子作帝王臣子化、俗神化的理想化造型样式,更加符合民众对孔子尊崇膜拜的精神需求,也反映了扑灰年画与庙宇壁画、水陆画等宗教绘画的渊源关系。

除万代师表年画外,理想化造型观还表现在祖影、家堂等祭祀类年画,门神、财神、观音菩萨等神像类年画,美人、童子等装饰类年画中,理想化造型成为扑灰年画诸多题材约定俗成的造型法则。如家堂、族影刻画了春节期间家族成员欲进家族祠堂祭拜供奉祖先的热闹场景。祠堂牌位、供案供品、祖先名讳、庭院山门、老少子孙等画面内容繁复,集建筑、景物、人物、器物与一体,场面宏大,人物众多,在画面布局和造型上均体现出追求完美的理想化观念,就是一副现实生活中年三十家族成员集体祭祖活动的生动写照。一幅祭祖画凝聚了人们慎终怀远、不忘宗本、期望家族人丁兴旺、向往美好生活的主观理想。家堂画中的人物造型相较其他的年画题材,较为写实,人物着装华丽,刻画细腻,最为独特的是人物所着服饰以山门为界,左边为清代服装,右边为明代服装,同一场景将跨越两个朝代的族人齐聚在一起而毫无违和感,就像山门上所贴春联文字:“俎豆传家远,本枝百世长。”借此喻意家族人丁兴旺,富贵绵延。这种一画分两代,有悖于真实时空关系,以理想世界为塑造标准的造型方法,在祭祖画中却能让人感觉合乎情理,意味悠长,体现了高密民间画师丰富的想象力和卓越的创造力。

美人、母子、童子等装饰性年画中,高密民间画师更是将理想化造型运用到极致。如《童子献瑞》对画,两个白白胖胖的童子呈抬腿举手状造型,童子体态充盈丰满,双手分别持如意和柿子,胸前及两腿之上各点缀三朵盛放的牡丹花,牡丹花与童子脸部再以展翅的蝴蝶相连,童子身体的四周又分别装饰桃子和石榴,两个相对的画面,将好事成双、事事(柿)如意、富贵吉祥(牡丹、蝴蝶)、长寿多子(桃子、石榴)等喻意吉祥美好的珍禽瑞果与童子融为一体,强化了吉祥主题,增强了画面的装饰性。此类基于现实生活,以主观情感再造的理想化的“真实”,比单纯写实表现更富于象征性和想象力,画中所折射出的社会、文化、民俗、精神内涵更具有张力和理想化色彩。理想化造型是高密民间画师基于生活又高于生活的创造性表现。

三、程式化和多样性并存的造型观

程式化是以生活实践为基础,经过长时间历史沉淀,相对稳定和规范化的艺术语言,是艺术创作经验的积累和沉淀,它来源于画家对艺术的感悟和对表现的升华,是一门艺术成熟的标志。程式是不断地发展、丰富和变化的,由于题材分科的不同,这种艺术语言又有各自的特点,它既是独立的,又和其它造型方法相互交叉、渗透,具有很大的包容性。

高密扑灰年画各类题材经过数百年的演变,发展到后期,民间画师为了满足日益扩大的社会需求,提高绘画效率,根据大众的审美标准,不同题材年画造型逐渐形成程式化的特点。写实造型、写意造型或两者兼顾的工写兼备造型模式,成为不同题材画师们进行创作和绘画的造型规范,形成高密扑灰年画造型程式化和多样性并存的风格特征。

程式化造型中的写实造型年画,以家堂、族影、神像等祭祀类年画为主,多为中堂画。这类年画画幅较大,造型较为写实,是在吸收宋元道释人物画、庙宇壁画造型样式基础上,迎合民间居室空间及悬挂场地实际情况,以满足人们家庭祭祀和寄托宗教信仰为前提发展形成的年画题材,画中人物位置、比例、场景、背景等造型元素遵循较为统一的图式,整体造型体现出高度近似的程式化特征。如财神类年画,文财神、武财神或二堂财神(文武财神)均为主神居中的坐像模式,主神皆造型硕大,醒目突出。文财神全为蟒袍玉带,头戴冠帽,手持如意云板,身旁左右分列天官、功曹两协侍或天官、功曹加善财童子、利市仙官四协侍,前方正中放置聚宝盆,背后屏风或山水或双龙戏珠,所见清代、民国时期绘制的文财神形象均面目含笑、富态温和;武财神的形象则是身坐虎皮椅,内着铠甲外披蟒袍,立眼提眉,威武英飒,气势逼人。两种财神,或各自成画,或上下二堂相列同入一画,一文一武性格鲜明,可供不同家庭选用。各题材年画如此相对固定的造型图式,既是民间画师根据民众心中所想,对所描绘人物形象进行的理想化创造,也成为画师间约定俗成,行之有效的造型方法而广泛推广和应用。

程式化和多样性并重的工写兼备造型年画,则以神话传说、人物故事、山水、花卉类年画为主,多为条屏画,有对屏、四条屏、八条屏等形式,造型介于写实和写意之间,呈现工写兼备的特征。这类年画的造型元素最为丰富,既有人物、背景关系的场景刻画,又有解释故事情节的榜题文字、独立诗句等内容,在人物、山水、景物造型上与文人画造型一脉相连。条屏类年画多画幅、连续性的画面组织结构,要求在造型上必须突出人物之间的呼应关系,诗书入画,情节及时空的变化使造型手法更加灵活多样。如《朱洪武牧羊》四条屏、《汾河湾打雁》四条屏、《刘大人私访》八条屏等历史故事画,具有程式化和多样性并重的特点。

多样性的写意造型年画,主要体现在戏曲人物、美人、童子等扑灰年画作品中。明清时期世俗社会开化之风日盛,高密民间对年画的需求激增,年画的题材内容得到较大扩展,为满足社会需求,当地艺人在绘制过程中,为提高作画效率,继承发扬宋元绘画中的写意画法,以洗练的造型、生动的笔法,在造型表现上形成大刷狂涂的大写意画风,如《王羲之爱鹅图》《铁拐李》等年画,整幅画面只表现单个人物,造型简练,以没骨泼墨、线墨结合的技法绘出,其人物造型及表现技法与南宋人物画家梁楷的减笔画法一脉相承,体现出民间艺人广博借鉴、吸收融合的创新创造力。在高密,写意扑灰年画又称为“抹画子”,“抹”体现的即是写意造型的鲜明艺术特点。“刷刷刷,一溜栽花。大刷狂涂,描子勾拉。细心粉脸,眉眼巧画。待要好看,咸菜磕花”,这是扑灰年画业界普遍流行的人物画诀。清代末年盛行于高密民间的扑灰年画中,那些戏曲人物、仕女娃娃图,情节简单,多为一两个人物,民间画师大胆取舍,巧妙地将画中人物充满画面,省略背景,着重于形象描绘,视觉效果饱满鲜明。戏曲人物造型稚拙粗犷,动态夸张;仕女造型圆熟洗练,形象饱满俊秀,面如满月,眉目清秀,嘴眼笑意轻盈;娃娃童子胖脸大腮,憨稚可人,充满纳福祥和的欢快气氛。这些年画题材,充分体现出扑灰年画程式化造型的规律性和多样性造型的生动性。如娃娃图、童子图善用麒麟、蝙蝠、牡丹、佛手、石榴等吉祥物,与人物造型融为一体,以此强化吉祥寓意主题,增强装饰性;母子图、美人图多添加门帘、桌椅、条案、花瓶等室内场景,从人物服饰、场景布置可以反映年画创作的不同时代背景。

《姑嫂闲话》清代 扑灰年画

仕女美人画不仅具有多样性,其流变性特征亦较为显著。如仕女画服饰领口的变化,清中期以前的一般为圆领,身披云肩,晚期则经历从低立领到高立领的变化。清末、民国时期美人图题材表现内容更倾向对现实生活的捕捉和描写,如《踢毽子》《姑嫂闲话》等人物造型动静结合,通过概括简练的肢体动作表情达意,画面平衡稳定而富于动感,一派温馨恬静岁月静好的祥和气象。可以说,仕女画是高密扑灰年画中最具有时代性的品类,反映了清代、民国时期妇女服饰的流行与变化,体现出高密民间艺人敏锐的观察力和与时俱进的表现能力。

正是由于程式化的因素,才使扑灰年画成为一个相当普及的民间画种。只要掌握了人物的造型特征、技法规律和墨色变化,即可在画技上得其皮毛,易于入手,宜于推广。扑灰年画产区遍布高密北乡及潍河两岸,绘画群体的广泛性亦得益于造型的程式化。

高密扑灰年画各类题材人物造型的程式化表现,是历代画师根据市场接受度、文化信仰、民俗需求、时代审美等特定因素所形成的被广大受众接受,具有广泛市场需求的经验造型规范和法则,但这种经验累积的造型观并非一成不变,各家画店在遵循市场规律的前提下,根据不同受众群体的文化层次和审美喜好,又形成了风格各异、形式多样的各类造型。程式化与多样性看似矛盾的两种造型表现,在扑灰年画中却能和谐并存。纵观扑灰年画的程式化造型,承袭仅仅是一个方面,其可贵之处在于既善于借鉴前人经验,又不拘泥于固有图式,而是以造化为师,才能创造出如此富有个性又风格迥异的多种艺术造型,这才是扑灰年画程式化与多样性并存最本质的特征。

无论是意象化造型、理想化造型还是程式化造型,扑灰年画以情抒怀、以情达意、以情感人、以情教化的朴素造型观,总能达到润物无声的美化、教化功能。扑灰年画造型观念体现了民间艺人对生活物象的体察和感悟,是对历代传统绘画造型经验的艺术继承和思想升华,是高密民间艺人艺术创造力的体现和扑灰年画艺术文化价值的精髓所在,也是当代高密扑灰年画传承创新中应该不断汲取和学习的宝贵养分。