典籍文献的传承与发展

2022-06-15李岩

李岩

首先,中华文化具有独特性。中华文明绵延5000年,历史传承有序、未曾断裂,四大古代文明(古埃及、古巴比伦、古印度和古中国)始终传承下来的只有中国。

中国是世界上唯一有持续不间断文献记载的文明古国,因而古籍存佚数量最多最大,号称“浩如烟海”“汗牛充栋”,实不为过。从古迄今,先哲存留下来的文献整理与研究便是后人绵延不绝的一项基本工作,也是海外汉学得以昌盛不衰的基础课题。中国典籍集纳了古代先贤们的思想与智慧,中国典籍的思想价值和认识功能历久弥新,是沟通现代人与古代先贤思想与智慧最便捷的津梁,后人借此不断地破译和揭示着中国文化传统中生生不息的文化密码,从而形成跨越时空的古今对话。

第二,中央领导高度重视传统文化和典籍传承整理,古籍整理工作有幸赶上了一个好的时代。新中国成立以来,历任党和国家领导人都深受传统文化的浸染与熏陶,对弘扬传统文化贡献甚巨。1958年,在毛泽东主席、周恩来总理的指示下,开始“二十四史”和《清史稿》的整理出版工作,历时20年,集中了全国百余位专家学者,成立古籍整理出版规划小组,第一任组长是时任文化部副部长的齐燕铭,这项工作也被誉为新中国最大的古籍整理工程。改革开放后,国务院下发关于恢复古籍整理出版规划小组的通知,由李一氓先生任小组组长,小组主持制定了《古籍整理出版规划(1982—1990)》;上世纪90年代,匡亚明先生任第三任组长。直到今天,全国古籍整理出版规划领导小组在党中央的领导下,在古典整理与传承方面作出了很大的贡献。

1958年,古籍整理出版規划小组成立后,中华书局被指定为该小组的办事机构,成为整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学、语言文字图书及相关的学术著作、通俗读物的专业出版社,承担着国家级古籍整理的基本项目。最初的工作是由顾颉刚先生带头整理的《资治通鉴》,之后是工程浩大的“二十四史”的整理。

1981年5月、7月,陈云同志先后两次对古籍整理出版工作作出重要指示,要求把古籍整理出版工作抓紧抓好。对古籍单是做标点校勘还不行,为使后人能看懂,还要把一些重要古籍译成现代汉语。要制订一个长远规划,组织人力,分期分批进行。同年9月17日,中共中央发布《关于整理我国古籍的指示》。指示中指出,整理古籍,把祖国宝贵的文化遗产继承下来,是一项十分重要的、关系到子孙后代的工作。整理古籍是一件大事,需要长期努力。2021年也是这一文件发布40周年,古籍出版界也会召开一系列纪念学习活动。中共中央这一指示的发布,对之后的古籍整理起了重要的作用。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央十分重视中华优秀传统文化的历史传承和创新发展。习近平总书记提出治国理政新理念、提出“一带一路”倡议、提出构建人类命运共同体,都得益于中华优秀传统文化的滋养而与时创新。

2021年3月12日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文发布,“十四五”规划纲要共设置20个专栏,专栏13“社会主义文化繁荣发展工程”包含“文化遗产保护传承”“中华典籍整理出版”“重大文化设施建设”“全媒体传播和数字文化”等内容,明确提出组织《永乐大典》、敦煌文献等重点古籍系统性保护整理出版,实施国家古籍数字化工程。可见,新时代的古籍出版工作任重而道远。

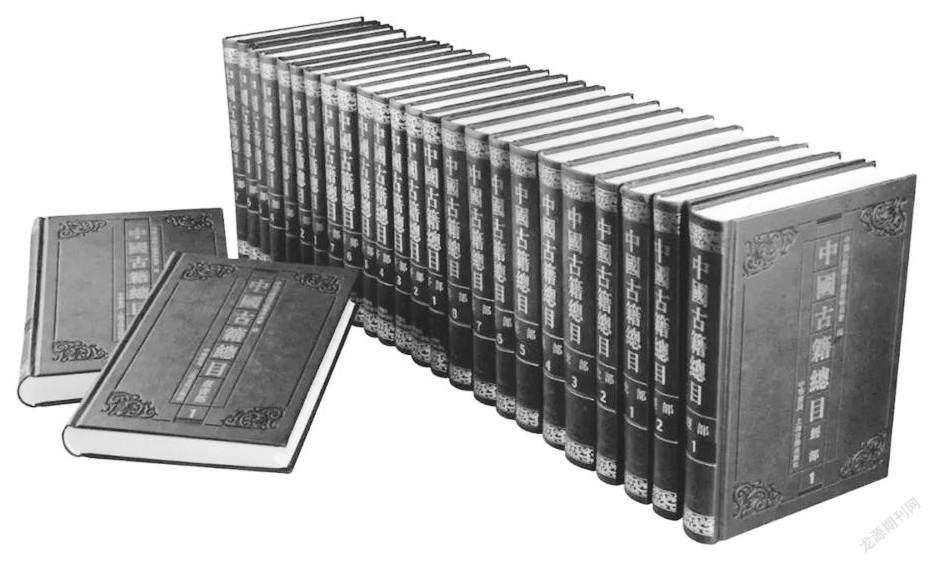

中国传统古籍文献,由历代先贤接续撰著,是中华文明传承演进、发展转化的主要载体,有8万—20万种文献典籍的说法。历时19年完成的《中国古籍总目》是目前最好的一部总结性目录,确认现存古籍有20万种之多。

传统文化类图书的出版,注重版本的选择,要有校勘、辑佚、辩伪、汇编、集注、影印、编制主题或专名(人名地名官职等)索引等特别要求,是中国出版专业领域的特殊门类、专门学术,对编辑专业素养的要求更高,古籍的出版传播更具特色。

古籍出版,是对既往知识体系与智力结果加以集成、提纯、转化、创新,古人的智慧和文化从中可以得到有效传承、传播。这既是古籍出版的功能,也是其价值所在。这一功能和价值还体现在选择什么样的作品提供给读者。近年来,全国各地的编纂工作有序进行,特别是编纂地域性特点的大型丛书和古代大型类书丛书者居多,如以湖湘文化为主题的《湖湘文库》,正在编纂的、全面梳理江苏文脉资源、彰显江苏文化的《江苏文库》,2020年年底完成第一辑200册的《八闽文库》,以及以浙江、贵州、广州等省市地区文化为主题的古籍文献整理也都在陆续出版。这样的典籍汇编整理,也体现了这一时代的特色。

在古籍整理出版过程中,技术的革新也很重要。从甲骨金文、简帛竹书、雕版印刷,到铅、泥、铜活字印刷,再到激光照排,技术革新使文字载体得以日新月异、创造性转化让传统文化类图书的出版形式也在不断创新,实现着转型发展,从线装到精平装单书套装多开本,从竖排到横排到图文混排到插页、拉页,从古籍一般版本到图文本古诗文,再到《故宫日历》在2015年创下日销5万册引起人们对同质化产品的狂热追捧,视频直播多样营销带来的精准化、个性化定制产品和衍生品,新技术应用所带来的媒体融合热潮正席卷而来,智能语音技术将带动出版商寻求变革提供更便捷服务;图书馆与实体书店将通过图书触感体验营销实现销售转化;未来内置嵌入技术推动音视频同步播放增加实物图书的美感与互动功能;6G手机应用推广展现无限前景,其多层面走向难以预料。

古籍数字化,也是新技术给古籍整理出版带来的一个新变化。2014年,中华书局“中华经典古籍库”发布,经过多年积累,建立了10余万字的字库,解决了绝大部分古籍生僻字、异体字和字符集外等用字难题,满足了古籍文献全文本数字化加工要求。2018年4月,国家级古籍整理出版资源平台“籍合网”上线,“籍合网”的数据库也可供整理者利用,使古籍整理的质量更有保证。整理工作完成后,成果可直接在“籍合网”上发布,实现全流程数字出版。“籍合网”是对古籍整理出版产业链进行重组的一次大胆尝试,通过线上线下联动,充分发挥网络技术和新科技的优势推动古籍整理工作,这将彻底改变古籍整理出版的生态。

此外,传统文化与多媒体、融媒体、大数据、人工智能、AI、VR技术、多媒体多终端游戏等的结合,使传统文化变身热门IP,让古籍在新时代焕发新的魅力。比如,从网络游戏中获取中国古代历史文化知识,成为现在年轻人获取知识的一种方式。这方面走在前列的还是在互联网企业中,像腾讯公司开发的网络游戏,以及每年举办的腾讯科学WE大会,每年都会有一个主题,主题的确定具有时代特色,如2020年的主题是“蓝点”,2019年的主题是“小宇宙”,2018年的主题是“雅努斯之门”,2017年的主题是“若有光”,2016年的主题是“无境”……“若有光”,意喻着人类对科学无止境的探索有一些光。这种新兴的互联网创新企业所带来的理念对我们是有一些启发的,也能给我们带来一些新的思考。

传统文献典籍的创新性发展和创造性转化,不仅是古籍整理出版的一个新的课题,也是古籍出版整理未来发展的重要方向和目标。党的十九大提出的“中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”理念,是推动中华优秀传统文化从传统向现代转型的基本准则和必由之路,是我们正确对待中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国的科学方针,也是铸就中华文化新辉煌的重要保障。未来人文学科的发展,特别是传统文化典籍经过大数据、智能化、仿生化等新科技成果的转化应用,使其更便捷更全面更现实地体现“古为今用”,借助人类科技所能达到的手段和方法,逐步推进着创新性发展与创新性转化的目标实现,“两创”是构建人类命运共同体,是承载千年文化命脉与基因的红船,必得乘风破浪、扬帆远航实现人类第二次跨洋行动。

1.文化传媒载体与功能的迭代更新

古籍整理出版本质上是具有特定读者对象与受众群体,定位清晰的专业出版,建设标准化的数据库,进行已有古籍内容出版资源的整合开发,实现多重开发利用与下载使用,可以通过售卖数据库的服务和多种形态的产品,产生复合效益。

数据库出版逐步成为传统文化资源的主流出版形式,电子图书和POD(按需出版)成为新的產业链,付费阅读和下载是其直接的赢利模式。另外的商业模式将是与门户网站和搜索引擎联手实现海量信息存储处理。将来的电子阅读器(电纸书)会逐步被海量传输、运行速度快的移动阅读终端所取代。

新媒体的快速迭代,使得传统读者、作者、出版传播者的角色不断变化着转化着。未来呈现的可能是书屏一体、多屏合一,多点视频在线。随着电子书技术的成熟,人们所有生活场景的呈现或生活目标的实现,可以通过手机屏幕终端解决;屏幕终端是再一次突破,它的背后有庞大的大数据平台,而文化传播也会通过这一点作为一个焦点呈现,只是背后承载的内容可能会更多。

2.中国古籍在海内外的总目和总量统计

在古籍整理上,一些基础性工作需要我们今后着力去做。虽然现在已经在从事这样的工作了,但还值得继续深入下去。比如,对现存古籍和图书馆系统保存古籍的摸底。根据《中国古籍总目》编纂工作中的统计,现存古籍品种应在20万种左右。另据不完全统计,全国图书馆系统保存的古籍有2750万册,其中可列入善本的图书250万册。国家投资建设“善本再造工程”一、二期可使民众罕见珍本化身千百,但毕竟是极少量的。更为遗憾的是,据调查,全世界所藏的宋元善本图书5500部左右,其中大陆只存有3500部。海外所藏的这部分中国善本图书,则更难与民众见面。一些图书馆也编有各类古籍目录,但颇不完整又有缺漏,急需由政府主管部门出面组织编纂《海外所藏中国古籍总目》(约10万种),目前中华书局、广西师大等出版社已出版20余种书目,与10余年前出齐的《中国古籍总目》对读比勘,并适时推出便于民众检索浏览的机读、网络版,这将是嘉惠学术文化界的重大工程。

3.基于互联网创新技术平台的古今时空视听联接

未来古籍数字化的重点发展方向是:古文字知识库与数字化平台建设(中华字库工程为主体)、历史地理信息系统的综合开发与推广使用、古代文本文献的自动标点以及语义分析人工翻译等智能功能的完善,以及构建一个集平面图像、三维动画、立体声响、虚拟现实等多媒体技术手段,穿越古今时空的历史人物交往对话的文化休闲平台,这是一个高度集成化的数字古籍创新技术平台,集研究与信息传布、休闲娱乐、教学科研于一体的综合功能。就像物联网联结空间区域于一隅,该平台将时空交错于一瞬,实现人类多重梦想。

我们知道,过去一些地方会考虑在某一区域内设置、打造一些主题公园。如以三国题材为主打的主题公园,呈现出来更多的是实体。但未来的发展,公园内有大量的平台是通过互联网来实现的,而且将三国中的历史人物、传统文化等融合其中,通过人们的体验,把当代的考古发现与古代文献记载知识联系起来。比如对曹操这个人物的呈现,他的《观沧海》是毛主席最喜欢的一首诗,后来考古发现他还有一些墓地等,但是有关他的图像、他的形象到底是怎样的,古代文献中又是如何记载的,等等,这些都需要通过大数据、云影像等技术手段集合起来,形成一个动态化的、更加贴合历史上曹操本人的形象,使人们更立体、客观地看待历史人物、小说中的人物。人们还可以在这一主题下做一些休闲娱乐、深度研究等,打破时空、穿越古今,实现人类更大的梦想。

美国国家人文基金会2008年资助佛罗里达州的一所大学,利用多媒体技术和地球空间信息技术,以数字化方式重建重现1964-1965年的纽约世界博览会,游客们可以在里面体验真实的博览会场景,获取当时的档案文件、图片和电影镜头。受此启发,我想,未来我们也可以呈现出古代任何一个场景,还原历史现场,来获得真实的感受,这可能是打破古今时空视听联接的一种新的梦想。

4.“中国国家历史文献资源库”

“中国国家历史文献资源库”其内容是集聚中国历代文献的资源总集。不仅有我们习见的版刻图书,亦应该涵盖甲骨文、金文、简帛、碑刻等等各种载体和类型的存世文献。

“中国国家历史文献资源库”内容庞大,不是一个单一孤立的文献平台,应当是一个中国传统文化与学术的开放式生态系统。通过知识支撑平台,知识支撑库可包括:人物库,包括中国历史人物的相关信息;地名库,包括中国历史行政规划,辅以电子地图供使用参考;古代名物库,包括文献中出现的各种名物信息,如天象、衣食、器具、果蔬、禽鸟等等;事件库,对历史事件的介绍与说明。知识支撑库亦应当包括阅读和研究古籍的重要工具,如字典词典、历史纪年与公元的对照转换、版本比较、字词统计工具等。

“中国国家历史文献资源库”要能够灵活地为使用者服务,让使用者可以按照多种方式筛选出个性化的数字资源库。通过人才吸纳与项目培育,逐步建设成“国家历史文献编纂出版中心”,聚合全国的优势出版资源,为中国优秀传统文化的创新与弘扬作出应有贡献。

“中国国家历史文献资源库”是自成体系的中国文献资源总集,也是学术研究和文化普及的基础性平台。是将中国古籍文献集成化供全世界使用,最终受益的将是全体民众和我们的后代子孙。

(摘自2021年7月19日《人民政协报》。演讲者为中国出版集团公司党组成员,中国出版传媒股份有限公司董事、总经理)

猜你喜欢

——盐业古籍整理新成果《河东盐法备览合集简注》出版