浅谈新高考下医学专业的选考科目设定

2022-06-14刘子睿

刘子睿

一、研究背景

(一)通识课学习遇到的困难

根据普遍性的医学专业培养方案,大学一年级进行通识课学习,其中包括了医用物理、基础化学及高等数学这三门理科科目。本文收集到中南大学湘雅医学院、南开大学医学院以及上海交通大学医学院的大学一年级通识类课程培养方案,三所院校在大一年级的课程设置上均将医用物理学、高等数学以及基础无机化学或有机化学列为必修课程,可见这样的课程安排是主流医学院校的选择。而在高考选考科目的设定上,只有上海交通大学医学院在新高考改革中将物理列为必选科目;从第一批3+3 新高考改革模式的选科要求中也可以发现,临床医学专业将物理列为必选科目的,仅为少数个别院校。

表1 三所医学院校大学一年级部分通识类课程安排

以医用物理学为例,该课程是现代物理学与医学相结合所形成的交叉学科,是高等医学教育中的一门基础课,在中学物理的基础上,进一步强化现代物理思想、概念和方法,扩大物理知识领域,是医学影像物理学、模拟电子技术、数字电子技术等后续课程的必要基础。独立院校医学专业在学习过程中,个别章节会做调整和删减。其中电磁感应、振动与波动和热力学等10 余章内容均涉及到高中阶段的物理知识,甚至基本一致。而新高考“3+3”模式、“3+1+2”模式及老高考下培养出来的学生对于课程的学习存在差距,因为部分医学院校的医学专业在新高考“3+3”模式下只需要选考化学和生物学科即可报考医学专业,而没有选考物理的同学在学习大一通识课的时候就显得十分吃力。同时大学教师在授课时,也会习惯性避开这些高中已经讲授过的内容,这也与大学教师已经习惯了老高考模式下纯理科和纯文科培养人才的方案有关,而部分新高考“3+3”模式培养出的学生由于缺少基本物理公式和基础物理思想的认知,导致课堂教学无法快速推进,影响了大学医学通识课程的教学。老高考地区2021 年均使用新课标全国卷,新课标全国卷分为卷Ⅰ、卷Ⅱ、卷Ⅲ,物理科目满分110 分,试卷最后一题为选考题,占15分。选考题要求从选修3-3、选修3-4中任选一题作答。选修3-3 包括分子动理论,气体,固体、液体和物态变化,热力学定律等4 章内容;选修3-4 包括机械振动、机械波、光、电磁波、相对论简介等5 章内容。选考题模式导致学生知识体系不完整,在大学阶段没有相关物理课程的学习基础。

再以基础化学课程为例,老高考模式下的高中化学教学并未涉及物质的结构(即人教版选修三)和化学反应的基本原理(即人教版选修四)的学习,而医学基础化学教育涉及四大化学方面,涵盖内容非常广泛,同时由于该课程集中在大学一年级进行学习,学时紧张,教学进度很快,没有学习过以上内容的同学在理解微观反应过程和平衡移动时存在困难。

(二)不同高考模式培养下学生的大学学习感受

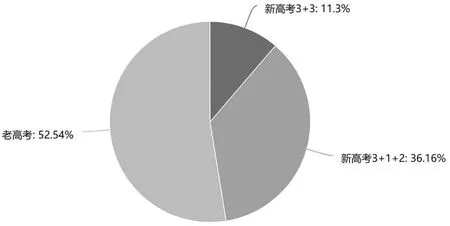

根据上述情况,对湘雅医学院21 级临床医学五年制专业不同高考模式培养下的178 名同学,通过发放电子问卷的方式进行了问卷调查,问卷设置了生源地高考模式和认为学习中难度较大科目两个问题。湘雅医学院的招生生源地广泛并且人数相对均衡,因此其数据对研究本课题具有一定代表性。

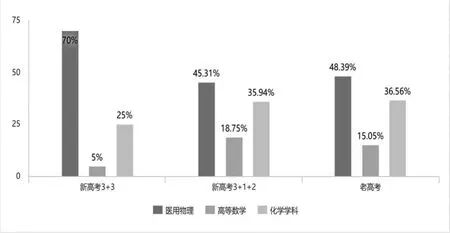

调查结果总结如下:新高考“3+3”模式选择物理、化学、生物的同学表示,课程学习在理解难度上的困难并不是很大,但是在吸收使用上需要时间接受,课程讲授进度普遍较快,课余课业压力表现一般;新高考“3+1+2”模式选择文科+化学生物的同学表示,化学课程和数学课程接受起来有一定难度,在物理学习上表现得比较吃力,许多公式需要询问同学或者翻阅资料,上课时会存在无法及时跟上课堂节奏的情况;新高考“3+1+2”模式下的医学专业学生,其实质与老高考的纯理科学生一致,只是新高考模式下普遍将高中化学选修三和选修四作为考试内容进行讲授,而老高考模式下的高中化学只进行必修一、必修二以及有机化学(即人教版选修五)的学习,因此老高考模式下培养的学生在化学学习过程中存在一定的困难[1]。

图1 调查样本的高考模式分布饼状图

图2 高考模式和难度科目的交叉性分析柱形统计图

(三)新高考模式下高中内容与大学内容的衔接

在老高考模式下,全国医学专业学生学习的课程基本上一致,尽管各个地区教育水平和教育资源存在一定的差距,但在大学课堂,尤其是医学专业的基础课程相对于其他理工科专业已经较为简单的情况下,这种衔接上的差距一般不会表现出来。

随着时代的飞速发展,社会越来越需要学科交叉型人才和复合型人才,原有老高考模式下的纯理科和纯文科限制了文理思想的交叉,导致人才培养模式单一,复合型人才的多样化发展受到了禁锢。为了顺应社会主义新时代的建设和中华民族伟大复兴的历史趋势,教育部做出了分批高考改革的决策,随着新高考改革落地,几年时间里在新高考模式下成长起来的学生已经进入了高等院校的大门,新高考改革的成果也即将要有所收获。

在新高考改革后,第一、二批毕业生刚刚踏进高等院校的大门,这种高中教学内容与大学内容衔接上的困难就表现得更为明显。对于大学老师来讲,这种学生基础课程上水平参差不齐的情况也对教学内容和教学进度产生了比较明显的影响。但不可否认,新高考改革初期,出现这样的情况也是意料之中,毕竟所有改革的成功都是在出问题之后加以改善,最终才能成为成熟的方案。

二、新高考模式的选考科目的具体分析

(一)新高考“3+3”模式

截止2021 年高考,全国已有浙江、上海、北京、天津、山东、海南等6 省市施行“3+3”方案。浙江方案除外,第一个“3”指统考科目,即所有考生均需要参加语文、数学、外语三门学科的考试,考试成绩即为卷面成绩;第二个“3”为选考科目,考生可在物理、化学、生物、政治、历史、地理6 门科目中任选3 门作为高考等级性考试科目,共能产生20种组合。

选考科目设置不仅影响着学生的知识结构、培养过程和培养质量,也关乎学科专业的发展。高校本应依据人才培养的专业要求和学科相关性确定选考科目,但在实际运作中却陷入两难困境:一方面,同分不同值会产生“制度性的绕道效应”,不同学生用不同的科目来竞争同一个录取名额[2];另一方面,高校迫于投档线和录取分数线的压力,基于选考的现状,不得不考虑成本与收益,并以合法化的方式放松对于特定科目尤其是物理的要求。这不仅没有发挥选考科目设置对于学生的引导作用,反而本末倒置,不利于科学选拔和人才培养[3]。

除个别医学专业要求物理、化学、生物三门学科同时选考方可报考,大多数医学专业只要求选考化学与生物学科,个别专业甚至只需要在物理、化学、生物三门课程中三选一。这样使得新高考“3+3”模式下报考医学专业的学生出现了19 种科目选择,甚至有的学生学习两门文科专业最终选择医学专业,极度缺乏理科基础知识,理性思维碎片化,没有理科学习的知识体系,可以预见到大部分这样的学生在大学的学习中是会比较吃力的。

“3+3”方案所设计的选考科目制度与等级赋分方式存在一定的不确定性,导致物理科因难度较大,且大部分在高中阶段成绩优秀的学生会选择物理科目作为选考科目,以便在高考填报志愿时获得更多专业的选择空间。同时,物理学科在选科博弈中还会遭到大部分成绩相对普通而又立志学习医学的学生的“弃考”,高中物理教育受到一定程度的负面影响,大学医学专业的物理教育也因此受到影响。

而对于大学院校而言,减少物理选考科目相对放松了招生的条件,有助于招收到分数较高的生源,对于提高大学的分数线与知名度、提升生源质量有促进作用。尤其自新冠疫情爆发以来,医学专业的分数水涨船高,越来越多的考生励志报考医学专业,励志成为医学专业人才建设健康中国,因此高校也更愿意看到更加优秀的学子报考自己的院校,从而对于报考的条件相对放松。

(二)新高考“3+1+2”模式

广东、江苏、辽宁、河北、福建、湖南、湖北、重庆等8 省(市)2021 年高考开始实行“3+1+2”方案。“3”指全国统考科目语文、数学、外语,“1”指从物理、历史两门科目中选1 门,“2”指从化学、生物、政治、地理科目中任选2 门,“3”和“1”按原始分计分,语文、数学、外语每门150分,物理、历史100原始分,“2”按等级赋分,每门100分,“3+1+2”总分750分[1]。

在新高考“3+1+2”模式之下,学生必须在物理和历史中选择一门作为选考科目,而大学专业招生时也需要规定出选择物理还是历史,实际意义上限制住了医学专业的选考科目依旧为物理、化学和生物三门。这种新高考模式在一定程度上保证了文科和理科专业对于人才培养最基本的要求,高校相关专业的招生质量有所提高。但规定将物理和历史作为两门最具代表性的文理学科专业,也在一定程度上限制住了学科交叉人才对于这两门课程同时学习的要求,导致无法适应一些特殊专业的要求。例如文物修护学,这门学科既需要物理的力学等学科知识,又需要有充分的历史文化知识才能对文物的构造和制作方法有所了解。

(三)对比分析

无论新高考“3+3“模式还是“3+1+2”模式,都是为了更好地培养出更加适应新时代发展的人才。改革初期的几个省市进行“3+3”改革,后期发现“3+3”模式选择方式多种多样,学生完全按照兴趣或者分数来选择考试科目,造成学科与学科之间缺少联系性,知识不成体系,偏离了改革最初的目的。因此随着新高考改革不断推进,新高考“3+1+2”模式应运而生,这种选择相对固定了文理方向的趋势,又一定程度上保留了学生选考的自主权和灵活性。但是不难发现,个别专业需要同时具备历史和物理知识,而这种选考模式下,并不存在同时学习物理学科和历史学科的学生,因此又出现了人才的缺失。

既然改革的目的是为了更好地培养新时代全方位发展的人才,而改革推进中又发现选考科目的选择在“3+3”模式下过于自由,结合以上改革过程中发现的情况和问题,笔者认为变动的方向应该从选考制度转移到高校招生学科设定的本身。

三、合理化建议

(一)国家政策方面

如果由国家统一精确设定不同专业的选考学科,可以使选考科目与大学通识课衔接难度更小,则应做出全国高校统一的明确性规定。以临床医学专业为例,鉴于医用物理学科需要高中物理基础,并且在日后学习专业课程以及在科学研究中需要相关知识的积累,可由相关部门统一规定该专业的选考科目需设置物理学科。而对于部分人文社科类专业,个别专业可能对于高中所学知识和学科内容要求不高,则可由高校自主决定灵活选择。

对于个别特殊科目的报考条件进行合理化设定,从高校回收部分特殊专业选考科目制定的权利,由教育部下发选考科目的要求,既保证了个别专业的人才培养的基本素质要求,又在一定程度上保证了高校制定一般专业选考条件的权利,以便于大学特殊专业能够保证培养质量,一般专业也能有更多的个性化设置空间,丰富了大学尤其是综合性大学的学科交叉氛围,更加有利于新时代人才的综合素质发展,有利于复合型人才在中华民族伟大复兴的光明前景中建功立业。

新高考改革的初衷是为了更好地为国育才,为国选才,一定程度上破除传统应试教育的弊端,坚持高考选拔的目的和初心不动摇。教育部各个的方面专家群英荟萃,大学一线教学的教师更是了解所讲授内容的基本要求,因此在制定选考科目要求的时候能够不背离改革初心,顺应人才成长成才的客观规律,更加实际地制定选考要求,在最大程度上保证学生选考科目的合理性和学生在新高考模式下自由选择的权利。

(二)院校方面

应当积极配合教育部门政策和要求的落地,积极开展通识课教育,在教学情况平稳有序的前提下,进一步提高生源质量;在学科基础课程的基础上,进行学科间复合型人才的培养。学科交叉和复合型人才培养应该在高等学校教学培养方案中体现,在高等学校教学过程中进行,这一部分内容并不能够向高级中学下放。

院校与院校之间也应该通力协作,积极调查研究,了解学生的学习感受,对不同专业的培养方案进行更加合理化的调整。在网络教育蓬勃发展的今天,在新冠疫情威胁的今天,培养方案的合理化以及统一也可以促进高校之间网络教育的互通,发挥各个高校在不同学科方面的特长,建立如中国大学MOOC(慕课)类型的学习平台,方便学生学习,同时提高教学质量,也能更好地应对后疫情时代高校教学中的问题。

高校对于专业的宣传不应该只在高考后的招生时间,专业的认识应该下放到高中选考科目之前,在有高校资源的城市地区应该组织安排高中生进入校园,身临其境才能感受不同专业的课程内容的魅力,让学生对于专业的认识不再只局限于书本上的一知半解和长辈口中的寥寥几言,走进校园初步了解感兴趣的专业和学习内容,可以使得学生选择选考科目时并非一味追求分数最大化,而是有了理想目标后做出的理性选择。国家需要的不是追求分数的考试家,而是热爱所从事事业,肯于埋头钻研于此,最终报效祖国、服务人民的社会主义新时代有志青年。

(三)高中与学生方面

所谓有志,“志”从何来?对于高中学生来说,在选择考试科目之前,需要确定人生发展的大致轨迹,做好自己的生涯规划,提前了解感兴趣的专业的选考要求在国家和高校的设置。

随着新高考政策的落地实施,生涯规划教育已经成为每个学生的必修课。这其中,教师的引导必不可少。教师应当对中学生的生涯规划发展施加影响,指导其生涯规划水平得到逐步提升;应当帮助学生认识自我,树立目标意识,助力学生寻找未来发展的方向,培养学生对人生做出选择的能力。生涯规划教育与教授学生知识和技能的学科教学有所不同,教师不是知识的传授者,而是帮助学生发现目标的引导者。因此,新高考背景下的新时代教师需要有这样的能力来促进每个学生的多样化发展[4]。很多高级中学也在探索新高考模式下学生对于未来生涯规划的方式,如“大师进课堂”、进入企业参观访问等。同时还应该充分应用线上、线下学生交流平台,以各类校园活动、各级党团组织活动为契机,将生涯发展规划教育和辅导工作深入其中,将生涯发展规划教育与思想政治教育有机结合,借助党、团主题日活动,从思想政治教育入手[5]。实践出真知,只有在实践的过程中,在课堂之外的广阔天地下,学生才能切身接触到感受到职业的魅力,有了对于职业的清楚认知,才能有对未来清晰的规划。

同时高中校在选考科目上也应该尊重学生的个性化需求。在新高考选科的发展过程中,许多课堂“走班”制模式应运而生,高中校不可避免地会遇到师资数量和学生选考人数之间的不平衡,这就需要高中学校因地制宜,尽可能克服困难,为学生营造选考的自由环境,全力支持新高考改革的生根发芽。

学生面临高考选考科目之前,应该广泛了解不同职业的工作内容和工作属性,参考家人老师的意见,结合自己的兴趣特长和学习成绩,在对未来有了一定的规划的基础上,做出高考选考科目的选择。“人无精神则不强”,新高考改革将人生的职业规划由高考后提前到了高一年级,学生有一整年的时间去体味自己的志向和价值所在,这一年的时间相对于高考后填报志愿紧张的一个月来说,学生有了更多时间去规划,当然对于初入高中的学生来说,还需要家长和教师的引导。因此新高考模式下,学生要早励志早规划,找准属于自己的人生道路。

新高考模式下的学生,被寄予了新时代发展的厚望,这一代青年生逢其时,亦身担大任,他们站在中华民族伟大复兴的关键性时刻,面对着百年未有之大变局,因此有了清楚的人生规划,才能有更加崇高的家国情怀和人生理想,最终让自己的青春之花绽放在祖国最需要的地方。