塔西南坳陷麦盖提斜坡海西期油气成藏条件与勘探方向

2022-06-11张虎权张年春

刘 军 田 雷 张虎权 张年春

(中国石油勘探开发研究院西北分院,甘肃兰州 730020)

0 引言

塔西南坳陷是在塔里木盆地前寒武纪结晶基底之上发育、历经多期复杂演化最终形成的新生代前陆盆地,由构造演化控制的多期成藏、多期调整是其油气成藏的主要特征。麦盖提斜坡位于塔西南坳陷北部,主要勘探层系为古生界碳酸盐岩。塔西南坳陷作为塔里木盆地继塔北、塔中地区的战略接替领域,近十多年以来,对麦盖提斜坡古生界油气成藏条件的研究一直在持续,涉及到烃源岩分布[1-3]、储层类型[4-5]、构造演化[6]、圈闭条件[7]和成藏规律研究[6-8]。纵观整个勘探历程,前期主要借鉴塔北、塔中地区的勘探思路,认为重点勘探层系应围绕奥陶系风化壳寻找岩溶孔洞型储层,在海西期定型的古隆起高部位寻找古构造油藏。然而多年研究及勘探实践逐渐证实,麦盖提斜坡海西期油气成藏条件与塔里木盆地其他地区存在较大差异。

目前对于麦盖提斜坡油气成藏条件的研究主要存在两个问题。

(1)麦盖提斜坡现已发现的油气藏成藏过程复杂,油气藏特征多样,以致对主力成藏期的认识不明确。有人依据包裹体分析认为,玉北油田有两期油气充注,即中、晚海西期低成熟度原油,晚喜山期中—高成熟度原油[9]; 有人依据原油地化特征分析认为,巴什托普油田至少经历了两期充注,晚海西期油藏遭受破坏,现今油气藏为晚喜山期次生凝析油气充注的结果[10]; 另外,还有人依据断裂活动期次分析认为,和田河气田的形成分为3期,即晚加里东—早海西期油藏形成、晚海西期原油裂解气的运聚与散失以及喜山期次生气藏的形成[11]。

(2)对麦盖提斜坡不同区带油气成藏条件的差异性认识不足。其中包括烃源岩演化、油气输导以及经历多期构造调整形成的储、盖组合和油气保存条件的差异等,由此造成了不同区带之间油气成藏时期、分布层系以及油气特征的差异。然而在以往对麦盖提斜坡的勘探研究中,通常把古生界碳酸盐岩看做一个整体含油层系[12-13],而对不同区带、不同层系之间成藏条件的差异性认识不够,这是导致近年来麦盖提斜坡油气勘探一直未获突破的主要原因。

本文以麦盖提斜坡海西期构造演化的差异为基础,讨论由此引起的烃源岩演化、输导体系、油气运移、保存和储层特征等成藏条件的差异,尝试为该区下一步的勘探提供借鉴。

1 区域地质背景

麦盖提斜坡为塔西南坳陷的一个次级构造单元,位于巴楚凸起和西昆仑山山前凹陷之间,是一个经历多期构造演化形成的前陆斜坡,整体呈北西—南东向展布,区域性南倾,总面积约为3.5×104km2。20世纪90年代至今,先后在麦盖提斜坡及其周缘奥陶系、石炭系、泥盆系发现了鸟山、和田河、亚松迪气田和巴什托普、玉北等油田。根据多年勘探实践认识,认为斜坡油气藏分布具有“南油北气”的特征。罗斯2井获得突破以后,鸟山气藏、亚松迪气藏整体又表现为“东、西部油,中部气”的分布规律(图1左),且不同区带油气特征差异很大,反映了麦盖提斜坡油气成藏条件的复杂性。

根据成藏条件的不同,将麦盖提斜坡古生界划分为盐上与盐下两套成藏组合。盐上组合以奥陶系风化壳碳酸盐岩为储层,以上覆的志留系、泥盆系或石炭系泥岩为盖层,已发现的油气藏多分布于该套组合。然而继20世纪末在斜坡西段发现巴什托普油田以后,针对该套组合陆续上钻的群古1、群古2、玛南1均以储层、源岩条件不足而落空。2010年麦盖提斜坡东段玉北油田的发现曾一度燃起对海西期古油藏勘探的兴趣,然而后期大量钻井出现快速见水、难以建产的特征[8]。2016年麦盖提斜坡中段的罗斯2井在奥陶系白云岩潜山获得高产天然气,分析证实以喜山期天然气为主,缺乏海西期古油气的充注,目前还没有搞清罗斯2气藏与东、西段油藏的成藏条件差异。盐下组合以下寒武统肖尔布拉克组白云岩为优质储层,上覆吾松格尔组、阿瓦塔格组厚层膏盐岩为盖层,具有近源成藏的优势(图1右)。目前钻遇该套组合的只有康2井、玛北1井、和田2井,而除玛北1井有部分油气显示外,还没有发现规模性油气。

图1 研究区构造单元(左)及储盖组合(右)

2 油气成藏条件

2.1 烃源岩演化

随着露头勘查、钻井数据分析、油源对比分析等工作的持续深入,认识到塔西南坳陷古生界油气藏的主力烃源岩为下寒武统玉尔吐斯组的海相泥页岩,受南华—震旦纪裂谷控制,主要分布于昆仑山前靠近麦盖提斜坡中段的北东—南西向裂谷发育区,为碳酸盐岩缓坡沉积[1-3],与塔北地区已钻揭的玉尔吐斯组烃源岩为同一套沉积。目前已经较明确地认识了该套源岩的沉积环境、发育模式,而对其成熟演化、生排烃史的研究还不深入。前人认为塔里木盆地古生界油气的主要成藏期为晚海西期[6,14],然而受叠合盆地复杂构造演化史的控制,下古生界烃源岩的成熟度是不均衡的[15]。

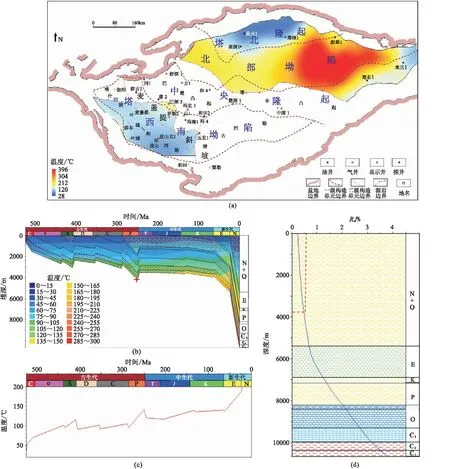

影响烃源岩成熟度的主要因素为地层温度,而地层温度主要由埋深和地温梯度两个参数决定。通过计算海西期下寒武统地层埋深、地温梯度,得到塔里木盆地下寒武统烃源岩的埋藏温度(图2a)。可见: ①塔西南坳陷与北部坳陷的烃源岩埋藏温度存在较大差异。钻井和地震资料显示,海西期塔西南坳陷下寒武统埋深约为2100~3900m,地温梯度约为2.8℃/100m[16],由此推算,其埋藏温度应为80~130℃(图2a); 根据靠近烃源中心的皮山北1井埋深—热演化史模拟标定,二叠纪末期下寒武统烃源岩埋深达到古生界沉积期的最大值(约为4000m,图2b),对应的最高温度约为135℃(图2c),与平面分析结果基本一致。海西期北部坳陷下寒武统烃源岩埋深较大(一般大于4000m)、地温梯度明显偏高(约为3.2~3.5℃/100m[16]),因此埋藏温度一般大于150℃,尤其是满加尔凹陷中心,地层温度达300 ℃以上,明显高于塔西南地区。②塔西南坳陷南、北部烃源岩埋藏温度存在差异。受古隆起演化影响,加里东—晚海西期以来塔西南地区的构造格局一直为“南高北低”,由此形成了古隆起周缘古生界地层“北厚南薄”的分布特征以及对应的埋藏温度呈“北高南低”,以斜坡中段北部埋藏温度较高,部分区域大于130℃,南部古隆起埋藏温度最低(约为80℃),因此海西期塔西南坳陷下寒武统源岩的埋藏温度差约为50℃。③埋藏温度的差异引起源岩成熟度的不均衡。通过Easy%Ro模型分析皮山北1井烃源岩成熟度可知,塔西南坳陷下寒武统主力烃源岩在晚海西期的镜质体反射率(Ro)值约为0.6%(图2d),初步达到生烃门限,进入低—中成熟阶段(Ro为0.5%~1.3%),并未进入高成熟阶段(Ro为1.3%~2.0%)而达到生烃高峰,而北部坳陷的源岩在海西期大量生烃。由于塔西南坳陷源岩埋深较小,演化程度明显滞后,并且受区域构造演化的差异性控制,其内部演化程度也不一致,表现为靠近斜坡中段北部一带成熟度相对较高,南部靠古隆起区域成熟度偏低,由此导致下寒武统源岩的生烃潜力在海西期并未得到完全释放。随着印支期和燕山期塔西南古隆起进一步隆升,源岩生烃基本停止,直至晚期埋藏再次生烃。

图2 塔西南坳陷下寒武统烃源岩晚海西期温度—成熟度分析(a)塔里木盆地下寒武统烃源岩晚海西期埋藏温度; (b)皮山北1井埋深—热演化史;(c)皮山北1井下寒武统埋藏温度演化; (d)由Easy%Ro模型计算的皮山北1井Ro值

2.2 油气输导条件和盖层条件

海西期下寒武统烃源岩生成的油气是否沿有效输导体系运移至上覆两套成藏组合,决定了麦盖提斜坡东、西段油气的成藏时期、层系及规模。笔者认为,影响海西期油气输导体系有效性的关键因素为:一是沟通下寒武统源岩及盐上成藏组合的断裂系统的发育期次、性质和规模; 二是盐下成藏组合中膏盐岩的发育条件。

2.2.1 油气输导条件

断裂作为油气运聚的重要输导体系,在塔中、塔北地区碳酸盐岩油气成藏过程中,晚加里东—早海西期走滑断裂的控藏作用已受到普遍重视[17-21]。与此相同,断穿下寒武统的断裂系统为麦盖提斜坡海西期油气垂向运移的主要通道。分析地震资料可知,除中、西段发现少量断距和规模较小的压扭断裂外,麦盖提斜坡海西期走滑断裂在整体上不发育,且其活动时期多止于早海西期,难以作为规模性的油气运移通道。另一方面,受塔里木盆地南缘古特提斯洋及西昆仑晚古生代岛弧诱发的强烈挤压应力影响[22],海西期麦盖提斜坡发育的逆冲断裂可以作为油气垂向输导的主要通道(图3a)。

麦盖提斜坡海西期逆冲断裂的性质、期次和规模又有所不同。根据断裂是否沟通下寒武统源岩,分为基底卷入型和盖层滑脱型[19]。分析麦盖提斜坡北西—南东向地震剖面(图3)可知:基底卷入型断裂以西段的群苦恰克构造(图3b)和东段的玉北构造(图3d)为典型,其下部断穿中、下寒武统膏盐岩,沟通下寒武统烃源岩,上部断至石炭系—二叠系,控制海西期背斜构造的发育; 盖层滑脱型断裂以中段的罗斯塔格构造(图3c)为代表,其下部断裂较平缓,沿膏盐岩层滑脱,可以看到中寒武统明显的加厚、变形,断裂上部变陡,断裂活动止于石炭系顶部。分析断裂性质与中寒武统厚度的相关性表明,麦盖提斜坡中段膏盐岩厚度相对东、西段明显增大,在逆冲推覆作用下,断裂更容易沿其滑脱,形成盖层滑脱型逆冲断裂。根据断裂活动定型期的差异,又分为早—中海西期、晚海西期二期断裂:东段断裂活动终止于石炭系内部,反映其定型期较早,为早—中海西期; 西段在石炭系底面和二叠系顶面发育两期断裂,反映其在早海西期活动,最终定型于晚海西期。此外,麦盖提斜坡不同区带海西期断裂的发育规模也有差异,中段处于古隆起发育和调整的枢纽部位,因此断裂规模明显小于东、西段。

不同类型、期次和规模的断裂对油气输导具有显著差异:东、西段晚海西期规模性的基底卷入型断裂活动与烃源岩成熟的时期匹配,为油气垂向运移提供了有效通道; 中段在晚海西期一方面断裂相对不发育,另一方面盖层滑脱型断裂未能断穿膏盐岩,不利于油气垂向输导,这与罗斯塔格构造带早海西期圈闭发育却未聚集规模性油藏的情况吻合。

图3 麦盖提斜坡海西期逆冲型断裂剖面特征

综上所述,断裂的类型、期次和规模的差异是导致麦盖提斜坡东、西段聚集海西期古油藏、中段未发现规模性油藏的关键因素。

2.2.2 盖层条件

膏盐岩作为蒸发岩中的一种主要岩石类型,具有极低的渗透率、很强的塑性和流动性,即使经历强烈构造挤压也能保持良好的封闭能力[23-25],是碳酸盐岩成藏组合中的最佳盖层,其中盐岩的封闭能力又优于膏岩。麦盖提斜坡中、下寒武统阿瓦塔格、吾松格尔组发育烃源岩之上的第一套盖层,巴楚南缘的康2井、巴探5井、玛北1井揭示地层总厚度为400~500m,岩性主要为厚层盐岩、膏岩夹部分泥岩、膏质泥岩,其中盐岩比例达40%~50%。因此下寒武统源岩生成的油气能否突破上覆膏盐岩在盐上成藏,不仅取决于断裂性质、规模,还受控于膏盐岩的分布及其与断裂的组合关系[26]。

通过解释二维地震剖面得到塔西南坳陷中寒武统膏盐岩厚度平面图(图4)。由图可见:中寒武统在塔西南坳陷分布广泛,在麦盖提斜坡中段靠巴楚隆起一带厚度最大,向南部及东、西段迅速减薄,整体表现为向盆地呈弧形增厚的特征。在西段的群苦恰克构造和东段的玉北构造中寒武统厚度明显小于中段的康2—巴探5—鸟山—玛扎塔格构造(和田河气田)带(图4)。在地震剖面上中寒武统的特征为:斜坡中段地层厚度较大,具有不连续、弱反射等地震反射结构; 斜坡东、西段厚度明显减薄,同相轴连续性和振幅增强,反映了膏盐岩在斜坡的分布规律(图3a)。对中寒武统膏盐岩层分布成因的合理解释为:中寒武世塔西南古隆起已经形成,呈北西—南东向分布于现今的山前坳陷区,在此古地貌格局控制下,自南向北依次为古陆、蒸发台地、局限台地,因此北部的巴楚地区为中寒武世沉积中心,向南部的塔西南古隆起逐渐超覆、尖灭[27-28]。

值得注意的是,麦盖提斜坡不同位置的断裂和膏盐岩发育的差异与其东、西段聚油、中段聚气的油气分布特征高度吻合,并形成了海西期油气输导条件的差异:盐下烃源岩向上排烃过程中,斜坡东、西段古隆起区除了断裂系统较发育、位于优势运移指向区以外,较小厚度的膏盐岩也为石油运移突破盖层提供了有利条件,从而形成了斜坡东、西段聚集海西期古油藏的特征; 相对来说,斜坡中段膏盐岩厚度大,盖层滑脱型断裂未能有效断开膏盐岩形成高效输导,导致中段以盐下成藏为主。随着喜山期塔西南坳陷南部快速沉降,中段盐下聚集的古油藏快速裂解,地层压力增大,伴随帕米尔地体向北逆冲导致走滑断裂发育,原油裂解气突破膏盐岩向上运移、成藏。因此从输导体系的差异角度考虑,斜坡东、西段以发育海西期古油藏为主,中段是寻找喜山期气藏的有利区带。

图4 塔西南拗陷中寒武统膏盐岩厚度平面图

2.3 古隆起演化

继承性古隆起和古斜坡有利于油气富集,是油气持续运聚的指向区[29-30],因此古隆起的稳定性关系到油气运移方向和规模,也决定了有利勘探区的选择。在塔里木盆地大规模成藏的海西期,塔西南地区与塔北、塔中地区的古生代古隆起演化差异在于,前者发育并不稳定,且麦盖提斜坡东、西段古隆起经历了差异性的调整、演化过程[6]。

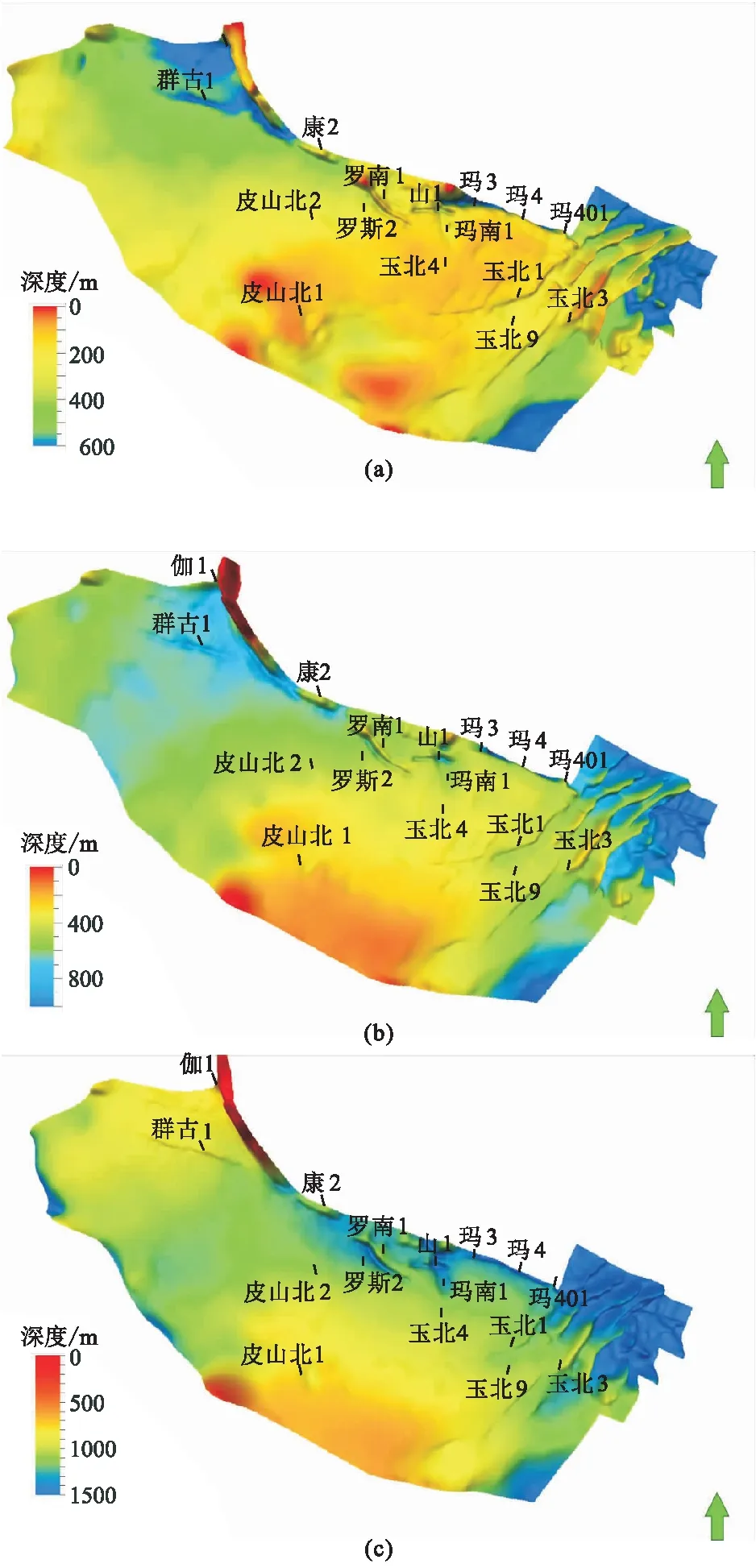

利用残厚法恢复麦盖提斜坡奥陶系灰岩顶面在海西期三个不同阶段的古构造,较清晰地展现了东、西段古隆起调整的差异性(图5):①晚志留—早泥盆世,塔西南古隆起已经形成,位于现今斜坡南部,整体呈近东西向展布,东、西段各发育一高点,东段古隆起规模大于西段,因此该时期塔西南坳陷奥陶系灰岩顶面为一北倾的斜坡(图5a)。②晚泥盆世之后,在区域挤压作用下,开始出现东、西段古隆起的差异性调整:西段古隆起开始逐步向斜坡北部的群苦恰克构造调整,东段古隆起则在坳陷南部持续发育,规模更大,但在平面上构造高点不仅没有与西段共同向北部调整,反而向南迁移(图5b)。③至晚二叠世,西段古隆起已由南部完全调整至北部并靠近巴楚南缘地区,原坳陷区的北倾斜坡已调整为南倾,西段巴什托普构造在此时期形成,而东段古隆起的高点依然位于玉北构造带南部。由此造成了晚海西期斜坡东、西段古隆起差异演化的格局(图5c)。

麦盖提斜坡晚海西期东、西段古隆起的定型期与烃源岩的生油期相匹配,为油气运移的优势指向区。下寒武统源岩生成的石油沿海西期断裂向古隆起高部位运移,由此形成了东、西段古隆起聚油的特征。中段的鸟山、罗斯塔格构造因为处于斜坡低部位,且海西期断裂相对不发育、膏盐岩厚度相对较大等因素,因此主要以盐下成藏为主,盐上未形成规模性油藏。

2.4 储层和保存条件

受海西期构造调整的差异性控制,麦盖提斜坡东、西段在储盖组合、油气保存条件方面也差异较大,进而决定了该期古油藏在成藏层系和油气特征方面的差异。

晚加里东—早海西期,麦盖提斜坡东段因古隆起的长期稳定发育,奥陶系上覆地层遭受严重剥蚀,志留系基本被剥蚀殆尽,玛扎塔格和南部的玉北构造出露奥陶系良里塔格组、鹰山组,罗斯塔格、鸟山等逆冲构造高部位甚至出露蓬莱坝组,这些区域经历长期暴露、剥蚀,有利于形成风化壳岩溶储层[6]。钻井、测井资料表明,中、东段奥陶系风化壳岩性多为泥、粉晶灰岩,以发育裂缝—孔洞型储层为主,物性明显优于西段[31]。东段已发现的油气藏主要分布于该套储层与上覆泥盆系、石炭系泥岩形成良好储盖组合(图6); 同时,因古隆起的持续发育,泥盆系、石炭系在东段不同区域遭受不同程度的剥蚀,残留盖层在部分井区为石炭系巴楚组泥岩(罗斯2井、山1井、玉北1井及和田河气田区域)、卡拉沙依组泥岩(玉北1-2x井),还有部分盖层为泥盆系。不同的保存条件导致古油藏内部流体性质差异较大,部分古油藏甚至因盖层遭受严重破坏而散失,如,玉北油田海西期古油藏的降解特征最明显,原油主要为重质油[32],沿玛扎塔格(玛8井)—鸟山(山1井)—罗斯塔格(罗南1井、罗斯2井)—古董山等构造(古董1井)发现的奥陶系风化壳残留沥青均为该时期古油藏遭受破坏的证据。

图5 塔西南坳陷奥陶系灰岩顶面海西期构造演化(a)晚泥盆世; (b)晚石炭世; (c)晚二叠世

麦盖提斜坡西段则因晚二叠世以前古隆起一直位于南部,斜坡长期处于古地貌低部位,奥陶系以低能环境下的致密泥灰岩为主,表生期、成岩期改造时间也较短,因此未形成规模性的有效储层。钻井(伽1、群古1、群古2等井)数据充分证实奥陶系风化壳附近成藏组合条件相对东段明显变差,取心显示奥陶系岩性致密,缺乏有效储层。另一方面,西段古隆起在晚二叠世末才调整至斜坡北部,奥陶系风化壳以上保留了较完整的志留系、泥盆系以及石炭系地层,其中发育优质的东河砂岩、生屑灰岩和小海子灰岩储层,因此西段发现的海西期油藏主要分布于盐上的泥盆系、石炭系内部成藏组合。此外,晚二叠世之后西段古隆起已经定型,再未经历大的调整,因此泥盆系、石炭系圈闭中聚集的古油藏保存、演化条件良好,油气表现为以轻质油为主、稳定高产的特征。

3 勘探方向

塔西南坳陷古生界油气勘探的整体思路是围绕生烃中心和输导体系,寻找有利勘探区带的两套成藏组合,而特殊的成藏条件决定了不同于其他地区的油气勘探方向。

3.1 海西期烃源岩生烃滞后,晚期成藏潜力值得期待

构造演化的迁移性决定了热史的不一致性,进而决定了烃源岩演化的多期性,因此塔西南坳陷下寒武统烃源岩具有多期成藏、排烃时期长的特点。长期处于古隆起高部位决定了烃源岩成藏期晚的特点,即海西期下寒武统主力烃源岩尚未达到生烃高峰,生烃潜力得以保存。由此认为,海西期之后麦盖提斜坡古生界应具有较大的天然气成藏潜力。

3.2 海西期成藏有利区带为麦盖提斜坡东、西段

海西期麦盖提斜坡东、西段古隆起的分布、断裂系统和中、下寒武统膏盐岩特征决定了油气输导条件优于中段。斜坡东、西段的逆冲断裂定型期较晚,有效沟通了下寒武统烃源岩。另外,较小厚度的膏盐岩更利于盐下油气突破盖层,沿断裂在古隆起高部位聚集、成藏。斜坡中段海西期长期处于构造低部位,断裂以早海西期盖层滑脱型逆冲断裂为主,且膏盐岩厚度较大,因此盐上油气输导效率较低,以盐下成藏为主。上述特征决定了麦盖提斜坡海西期古油藏主要分布在东、西段的古隆起,而中段未形成规模性油藏,这很好地解释了研究区的勘探现状。

图6 麦盖提斜坡东、西段地层分布(上)及取心照片(下)

3.3 海西期成藏层系在不同区带存在差异

麦盖提斜坡不同区带储层和保存条件的不同造成古油藏分布层系、成藏规模和油气特征等存在较大差异:海西期斜坡东段古隆起长期稳定发育,导致地层剥蚀严重,成藏层系以奥陶系鹰山组、蓬莱坝组潜山优质储层为主,成藏规模大,但晚海西期保存条件遭到破坏,因此古油藏以重质油为主; 斜坡西段碳酸盐岩沉积能量整体较低,奥陶系良里塔格组、鹰山组储层发育条件较差,成藏层系以泥盆系、石炭系东河砂岩为主; 斜坡中段由于输导条件较差,海西期油气以盐下成藏为主。

4 结论

塔西南坳陷麦盖提斜坡海西期成藏条件复杂,控制因素多样:不同区带烃源岩演化、油气输导条件、古隆起演化、储层和保存条件的不同形成了成藏条件的差异,决定了不同于塔北、塔中地区沿走滑断裂寻找海西期古油藏的勘探思路,即塔西南地区海西期走滑断裂不发育、烃源岩成熟期滞后等因素导致其盐上成藏规模有限,以盐下成藏为主。

海西期麦盖提斜坡东、西段古隆起是古油藏聚集的有利指向区,断裂沟通层系决定了油气成藏层系; 晚期古隆起的调整方向决定了喜山期天然气藏的勘探方向。