深圳近海风暴潮影响因素分析

2022-06-10邓国通刘敏聪邢久星申锦瑜周凯陈胜利

邓国通, 刘敏聪, 邢久星, 申锦瑜,3, 周凯, 陈胜利

1. 清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院, 广东 深圳 518055;

2. 深圳市海洋监测预报中心, 广东 深圳 518034;

3. 达尔豪斯大学海洋学院, 加拿大 哈利法克斯 B3H 4R2

在全球变暖的背景下, 极端天气事件发生的概率不断增加, 近海区域受到的影响更为明显(Wang et al, 2010)。台风作为相对常见的极端天气事件, 其影响不仅仅是强风和降水, 还包括风暴潮、巨浪等,这些灾害会形成一个灾害链(Wu et al, 2019), 给公共基础设施、企业生产活动以及大众生命财产带来严重的威胁(隋广军 等, 2015)。深圳市作为我国重要的沿海城市, 气象灾害发生的次数较多, 其中最为严重的是台风带来的影响(魏巍, 2009)。2018 年第22 号台风“山竹”登陆后给包括深圳在内的华南地区造成了严重的灾害, 是1979 年以来影响珠三角大部分地区最为严重的台风。因此, 风暴潮的研究可以减少风暴潮灾害带来的损失, 对深圳市有着重大的现实意义。

不同台风登陆所产生的风暴潮具有很大差异,诸如台风路径、登陆角度、移动速度等因素对风暴潮大小都有较大影响。Weisberg 等(2006)对影响坦帕湾的飓风进行了模拟, 分析了飓风登陆地点、行进方向、行进速度以及强度对风暴潮的影响, 发现水位最高的风暴潮出现在海湾的上游段; 对于登陆地点, 当飓风登陆点位于湾口北边时会造成最严重的结果; 对于行进方向, 当飓风向北移动时, 会产生更大的风暴潮; 对于行进速度, 缓慢的移动速度会在坦帕湾产生更大的风暴潮。Irish 等(2008)探索了飓风尺度对风暴潮的影响, 发现飓风尺度在风暴潮生成的过程中扮演了十分重要的角色, 特别是在海底地形平缓地区登陆的情况下。Rego 等(2009)发现飓风移动速度对风暴潮有着重要的影响, 结果显示增加飓风的移动速度会增加风暴潮的最高高度, 这与Weisberg 等(2006)的研究结果相反, 说明同一因素对风暴潮的影响还可能与局地特征有关。Sebastian 等(2014)对飓风“艾克”进行了模拟, 探索了在加尔维斯顿湾可能出现最大增水的情形, 结果显示加尔维斯顿湾的风暴潮主要受逆时针风向的影响, 并且当风速增加15%时, 风暴潮会增加大约23%。

在我国, 夏丽花 等(2014)通过对历史台风要素资料的分析, 发现正面登陆福建和浙江南部的台风在福建沿海引发的风暴潮最强, 其次是在广东沿海登陆的台风。张文舟 等(2004)利用1960—2001 年间资料分析了福建沿海的风暴潮, 发现地形对风暴潮的时空分布有明显影响。赵长进 等(2015)对影响长江口及其邻近海区的风暴潮影响因素进行了研究,发现向岸风力的大小与持续时间对风暴潮增水有着重要的作用, 并且风应力对增水的作用相较于气压更为显著。陈波 等(2015)通过对登陆广西沿海的台风“纳沙”的研究, 发现台风登陆期间广西沿海水位变化与风、海湾地形和大气重力波产生的共振作用有着密切关系。关于深圳近海的风暴潮研究较少,毛献忠 等(2012)选择深圳香港海域历史上最强的台风“荷贝”作为设计超强台风的强度, 选择最不利路径的台风“雪莉”作为设计路径, 研究了深圳、香港海域可能出现的最强风暴潮。在这种情况下, 大鹏湾北部的风暴潮可达3.0m 以上, 香港岛附近的风暴潮在2.5~3.0m 之间。然而不同的台风情况下, 行进路径、台风强度和移动速度的不同, 引起的风暴潮都可能存在较大差异。不同海区由于海湾形状、水深地形等差异, 风暴潮的分布规律也会有较大不同。由于研究的匮乏, 我们对深圳近海风暴潮的分布规律并不了解。

本研究基于区域海洋模式系统(regional ocean model system, ROMS), 建立了一个以深圳近海为中心的三层嵌套的局地海洋模式。首先模拟了2018 年在深圳周边登陆的台风“山竹”, 在台风“山竹”基础上对台风的登陆地点、登陆角度、台风强度、台风尺度和移动速度进行改变, 分析这些因素变化对风暴潮的影响。

1 深圳近海三层嵌套局地海洋模式

以ROMS 模式作为研究平台, 建立一个三层嵌套海洋模式。ROMS 模式采用地形坐标, 能较好地描述地形影响, 利用先进的计算技术求解静力近似下的海洋动力学方程。已有研究显示, 高分辨率的ROMS 模式能较好地模拟风暴潮过程(Li et al,2006)。

1.1 模式设置

研究区域主要为深圳近海, 但由于台风和风暴潮有很大的空间尺度, 模式需要考虑到更大范围。同时为了更加精细地描绘深圳各海湾在风暴潮过程中的细节, 需要模式的空间分辨率达到较高水平,而这样会极大地提高计算量。因此本研究采用三层嵌套方案, 其中最外层网格范围是南海北部到台湾岛外海(图1), 分辨率约9km; 中间层范围是广东近海, 分辨率约为1.8km; 最内层为深圳近海, 分辨率约为0.4km(本研究用一个变网格模式将分辨率提高到10m 级, 结果发现模拟精度无明显差异)。模式不考虑密度的影响, 最外层和中间层模式为二维模式,最内层为三维模式, 三维模式垂直分10 层。模型为单向嵌套, 外层模型给中间层模型提供边界的水位和流速, 同样地, 中间层模型为内层模型提供边界的水位和流速。外模时间步长分别为25、5、2s, 三维模式内模时间步长为40s。

1.2 台风模型

为了对台风路径、强度、大小等进行敏感性试验, 本研究依据Holland(1980)提出的方程建立理想台风。Holland 理想台风模型的风场方程和气压场方程如式(1)和式(2):

式中P∞和0P分别为台风外围气压和中心气压,r为计算点到台风中心的距离,R为台风最大风速半径,f为科氏力参数,aρ为空气密度,B为拟合参数。B的取值影响台风的水平风场结构, 通过对比台风“山竹”的模拟与实测水位的结果, 发现当B取1.0 时两者吻合效果最好, 因此在本研究中B取1.0。

输入模式的海面10m 处风速U10将由式(3)计算:

其中vmov为台风移动速度, 由Jelesnianski(1966)提出的式(4)计算。

式中vmc为台风前进速度。

为了更好地表示台风风场的风向, 引入由Bretschneider(1972)提出的入流角β, 定义为径向和切向风分量之比的反正切, 如式(5)所示:

台风最大风速半径R对台风的模拟至关重要,本研究根据Yang 等(2019), 采用式(6)进行计算:

式中φ为台风中心纬度,Vmax为最大风速,Cv为系数, 取1.2。

潮汐输入采用全球海潮模式(TPXO9)提供的数据(Egbert et al, 2002), 在模式的边界使用日周期和半日周期的8 个主要分潮(M2、S2、K1、O1、K2、P1、N2和Q1)进行驱动。

1.3 模式验证

以2018 年台风“山竹”为研究对象, 模拟时使用的台风路径以及中心气压数据来自中国气象局热带气旋资料中心的CMA 最佳路径数据集(Ying et al,2014; Lu et al, 2021)。沿海观测站的水位数据来自深圳市海洋监测预报中心。由于台风“山竹”破坏力巨大, 导致部分测站在其登陆期间损毁, 因此只对比南澳码头站和东山码头站的水位变化(图2)。可以看到模式在两个测站水位模拟值与实测值接近, 模拟结果良好, 其中南澳码头站和东山码头站的均方根误差均为0.27m, 相关系数分别为0.88 和0.89。从两个测站水位的变化过程可以看出, 模式对风暴潮位变化的趋势和最高风暴潮位的模拟比较准确, 最高风暴水位模拟误差不超过10%。在风暴潮位持续上升阶段模拟结果相较实测数据较小, 这可能与台风模型无法准确模拟实际台风有关, 因为实际中陆地的影响会导致台风在登陆时形状发生改变, 理想风场是未考虑陆地影响的。

2 影响因素研究

基于台风“山竹”改变台风特征, 分析台风的登陆地点、登陆角度、台风尺度、台风强度以及移动速度对风暴潮的影响。尽管这些台风因素有着内在联系, 比如台风的尺度与强度有一定的关系, 但为了分析不同因素的影响, 参照Weisberg 等(2006)对飓风登陆地点和登陆角度的研究方法以及Rego 等(2009)对飓风尺度、强度和移动速度的研究方法, 本研究进行只改变某单一因素的敏感性分析。

2.1 台风登陆点与登陆角度

将台风登陆地点和登陆角度综合到一起考虑,分析在不同登陆地点的条件下, 不同登陆角度对风暴潮的影响。台风“山竹”登陆过程中在深圳近海产生的最大增水总体呈现西北向东南方向下降的趋势(图3), 在大鹏湾和大亚湾产生的最大增水在1.8m 到 2.2m 之间, 在深圳湾产生的最大增水在3.0m 左右, 在珠江口上游区域的最大增水可以达到4.0m 以上。

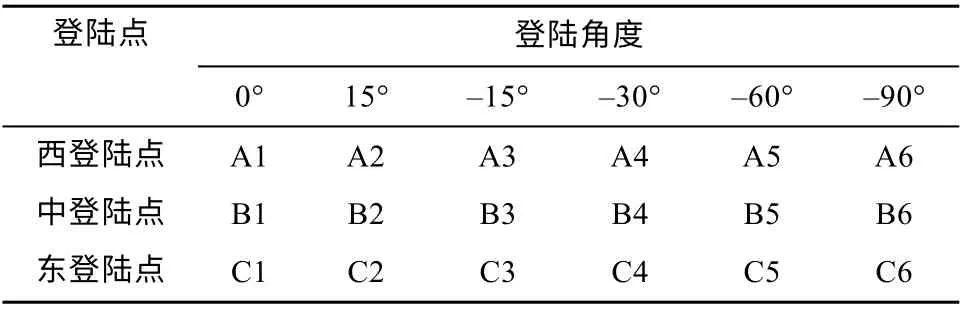

以台风“山竹”为基础, 以登陆点为原点进行路径的旋转, 角度分别为 15°、-15°、-30°、-60°和-90°(图4)。根据登陆点与深圳的位置关系, 设置东、中和西登陆点(图5), 其中西登陆点为台风“山竹”的原始登陆点, 不同登陆点之间东西平移大约160km,中登陆点和西登陆点也分别设置15°、-15°、-30°、-60°和-90°等5 个旋转角度进行试验, 各试验编号见表1。

表1 台风登陆角度与登陆点试验编号Tab. 1 Case numbers of different typhoon landing angles and locations

在西登陆点的情况下, 当登陆角度逆时针旋转15°时, 相比于原始登陆角度, 最大增水在大亚湾和大鹏湾升高了0.2~0.3m(图6a), 其他区域的最大增水变化很小; 当登陆角度顺时针旋转15°时(图6b),最大增水在大亚湾和大鹏湾降低了0.3m 左右, 其他区域的最大增水变化很小; 随着顺时针旋转的角度增加, 大鹏湾和大亚湾的最大增水持续降低, 当顺时针旋转90°时(图6e), 风暴潮最高水位在大鹏湾和大亚湾下降了1.0m 以上; 珠江口区域的最大增水在登陆角度顺时针旋转60°时(图6d)才出现0.5m 左右较为显著的下降, 当顺时针旋转90°时, 珠江口区域的最大增水下降了0.8m 左右。当角度的变化在15°至-30°之间时, 对深圳沿海的最大增水的影响不是很明显, 当登陆角度顺时针变化大于60°时, 产生的风暴潮显著下降, 特别是大鹏湾和大亚湾区域。总体而言, 西北向移动的台风比南北向移动的台风产生的风暴潮明显要大, 这是因为西北向移动的台风在深圳近海经过的距离较长, 其作用时间也较长, 而南北向移动的台风经过深圳近海的距离较短, 导致的风暴潮也较小。

中登陆点和东登陆点的角度旋转试验结果与西登陆点的类似, 即西北方向移动的台风比南北向移动的台风产生的风暴潮明显要大。如果只对不同登陆点的情况进行比较(图7), 可以看到在原始登陆角度下, 在深圳西边登陆的台风比在深圳东边登陆的台风产生的最大增水高1.0~2.5m。考虑到台风的风场具有左右不对称性, 一般在台风前进方向右侧的风场比前进方向左侧的强, 我们在风场模型中加入了台风移动速度。因此, 当台风右侧区经过深圳近海时, 所产生的风暴潮要比台风左侧区经过时更大。大亚湾风暴增水的变化相反, 这是由于西登陆点离大亚湾较远, 风场总体较弱, 因此导致大亚湾的最大增水较低。

2.2 台风尺度

考虑到台风“山竹”的尺度较大, 通过改变最大风速半径大小, 设置了以台风“山竹”为基础的4 个试验: D2(115%)、D3(85%)、D4(70%)和D5(55%), 台风“山竹”原始大小为100%(试验A1)。同样将每个试验模拟的最大增水与台风“山竹”模拟的最大增水相减, 得到不同台风尺度对风暴潮的影响(图8)。

当最大风速半径增加15%时, 最大增水并未出现明显上升, 只在珠江口上游以及大亚湾大鹏湾的局部区域产生了0.2m 左右的上升。当最大风速半径减少15%时, 最大增水在深圳近海只有了0.2m 的下降。当最大风速半径减少30%时, 最大增水在深圳近海下降大约0.4m, 在珠江口上游下降超过0.6m。当最大风速半径减少45%时, 最大增水在大鹏湾和大亚湾大部分区域下降超过 0.6m, 局部地区超过0.8m, 在珠江口大部分区域下降超过0.8m, 局部超过1.0m。由上可知, 总体呈现最大风速半径越大,最大增水越高的趋势。最大风速半径所在位置为台风风场最大值, 最大风速半径越大, 台风中心区影响的范围也越大, 所以可能就会导致风暴潮也越大。最大风速半径也是台风预报中的常见指标, 其对风暴潮的敏感性具有较为直接的指示意义。

2.3 台风强度

考虑到台风“山竹”是一个超强台风, 通过整体等比例地缩放以改变风速大小, 因此设置以台风“山竹”为基础的4 个试验: E2(115%)、E3(85%)、E4(70%)和 E5(55%), 台风“山竹”原始强度为100%(试验A1)。同样将每个试验模拟的最大增水与台风“山竹”模拟的最大增水相减, 得到不同台风强度对风暴潮的影响(图9)。

当台风强度增强15%时, 最大增水在珠江口和深圳湾升高了0.4m 以上, 珠江口上游的最大增水上升超过0.6m, 大亚湾和大鹏湾的局部区域的最大增水上升超过0.4m。当台风强度减弱15%时, 最大增水在珠江口和深圳湾下降超过0.4m, 珠江口上游的最大增水下降超过0.6m, 大亚湾和大鹏湾的局部区域的最大增水下降超过0.4m。当台风强度减弱30%时, 最大增水在深圳湾下降大约1.0m, 在珠江口上游下降超过1.4m, 大亚湾和大鹏湾的局部区域的最大增水下降超过0.8m。当台风强度减弱45%时, 最大增水在深圳湾下降大约1.7m, 在珠江口上游下降超过2.0m, 大亚湾和大鹏湾的局部区域的最大增水下降超过1.2m。由上可知, 台风强度越强, 最大增水越高。

2.4 台风移动速度

通过对各时刻台风中心移动速度进行等比例缩放, 设置了以台风“山竹”为基础的 4 个试验:F2(130%)、F3(115%)、F4(85%)和F5(70%), 台风“山竹”原始移动速度为100%(试验A1, 西登陆点)。同样将每个试验模拟的最大增水与台风“山竹”模拟的最大增水相减, 得到不同台风移动速度对风暴潮的影响(图10)。总体上台风移动速度对最大增水的影响不大, 当移动速度增加30%, 深圳近海最大增水上升0.2m 左右; 当移动速度增加15%, 深圳近海最大增水上升不超过0.2m。当移动速度减少15%时,深圳近海最大增水下降不超过0.2m; 当移动速度减少30%时, 深圳近海最大增水下降在0.2~0.4m 之间。一般来说, 台风移动速度越慢, 对海区的影响时间越长, 风暴潮也将越高(Weisberg et al, 2006),但我们的结果与此相反, 与Rego 等(2009)的结果类似,具体原因下面进一步分析。

由于移动速度试验出现与已有研究相反的结果,因此增加了以下试验: G2(中登陆点, 移动速度增加30%)、G3(中登陆点, 移动速度减少30%)、H2(东登陆点, 移动速度增加30%)和H3(东登陆点, 移动速度减少30%)。

可以看到, 在中登陆点时, 珠江口与大鹏湾大亚湾的变化趋势正好相反(图11)。当移动速度增加30%时(试验 G2), 珠江口的最大增水出现了小于0.2m 的下降, 而大鹏湾和大亚湾的最大增水出现了0.2m 左右的上升; 当移动速度减少30%时(试验G3),珠江口的最大增水出现了小于0.2m 的上升, 而大鹏湾和大亚湾的最大增水出现了0.2m 以上的下降。

对于东登陆点(图12), 当移动速度增加30%(试验H2), 珠江口上游最大增水上升0.5m 左右, 大鹏湾和大亚湾最大增水上升超过0.7m; 当移动速度减少30%时(试验H3), 珠江口最大增水下降0.1m 左右,大鹏湾最大增水下降0.3m 左右, 大亚湾最大增水下降超过0.6m。最大增水在东登陆点变化趋势与在西登陆点变化趋势类似, 即移动速度加快, 深圳近海的最大增水上升; 移动速度变慢, 深圳近海的最大增水下降。

由上述内容可知, 当台风路径经过几个海湾(中登陆点)和台风路径从几个海湾边上(西登陆点和东登陆点)经过的结果是不同的。根据 Weisberg 等(2006), 台风在登陆过程中会使水体重新分布, 而水位重新分布是需要一定的时间的。这个时间可由冯士筰(1982)提出的公式进行计算, 当一个稳定且轴对称的台风经过一个矩形海湾时, 水体重新分布到稳定状态的时间

其中是L海湾的长度;β是湍流阻力系数, 取1.5×10-3s-1;h是海湾平均水深。

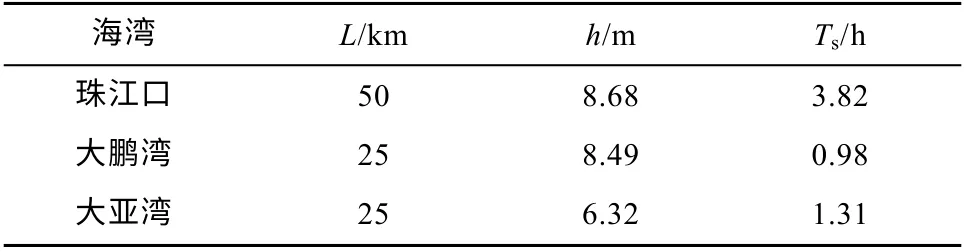

我们将台风影响海湾的时间称为台风作用时间, 这个时间为台风前缘经过海湾的时间, 台风前缘的范围设为三倍最大风速半径。当台风作用时间大于Ts时, 海湾内风暴潮对台风移动速度的变化将不敏感;当台风作用时间小于Ts时, 海湾内风暴潮将受台风移动速度变化的影响, 且移动速度越慢, 最大增水将越高。此时将珠江口整体看作一个海湾, 由式(9)估算得出的珠江口、大鹏湾和大亚湾水体重新分布到稳定的时间见表2。

表2 深圳沿海各海湾水体重新分布时间Tab. 2 The time of redistribution of water bodies in each bay along the Shenzhen coast

当登陆点为中登陆点时, 台风前后经过三个海湾, 原始移动速度下台风作用时间是3.00h。当移动速度增加30%, 台风作用时间为2.31h; 当移动速度减少30%, 台风作用时间为4.29h。可以看到在原始移动速度下, 珠江口水体重新分布时间大于台风作用时间, 大鹏湾和大亚湾水体重新分布时间小于台风作用时间。在珠江口, 水体稳定前移动速度增加时, 台风作用水体的时间减少, 因此最大增水下降; 当移动速度减少时, 台风作用水体的时间增加, 最大增水上升。在大鹏湾和大亚湾,水体重新分布时间都小于台风作用时间, 水体在台风作用时间内早已稳定, 台风移动速度减小并没有造成风暴增水变强; 中登陆点变化趋势与在东西两个登陆点时三个海湾的变化趋势相同, 推测是移动速度增减导致局地风速增减, 进而导致更高或者更低的最大增水。

3 结论

本研究对影响深圳近海风暴潮的主要因素进行了分析和研究, 包括台风的登陆地点、登陆角度、强度、尺度和移动速度等。以台风“山竹”为对象, 对影响风暴潮过程的各因素进行敏感性分析, 探究不同因素对深圳近海风暴潮的影响, 获得如下结论:

1) 对于台风的登陆地点, 相同条件下, 在深圳西边登陆的台风比在深圳东边登陆的台风产生的最大增水高1.5m 左右。主要是因为在深圳西边登陆的台风正好是台风前进方向右侧扫过深圳近海, 该侧的风力较强, 所以能引起更大的风暴潮增水。对于登陆角度, 由东南往西北登陆深圳的台风比由南向北登陆深圳的台风产生的最大增水高1.0m 左右, 因为从东南往西北登陆的台风对深圳近海作用的时间较长。

2) 对于台风尺度, 台风最大风速半径增加15%,最大增水上升0.2m 左右。这可能主要是由于当风速半径越大时, 台风中心区域影响范围更大, 从而导致风暴潮更强。台风最大风速半径作为台风的一个重要指标, 其对风暴潮影响的敏感性值得注意。对于台风强度, 15%的增强幅度会使最大增水上升0.4m 左右。台风强度对风暴潮的影响比较直接, 台风在南海北部临近登陆时常常发生强度增大的情况。

3) 对于台风的移动速度, 总体上对风暴潮的影响较弱。当台风在深圳西边或者东边登陆时, 台风移动速度增加30%, 深圳沿海各海湾的最大增水上升0.2~0.6m, 推测是移动速度的增加导致台风整体风速的增加, 进而导致更高的最大增水。当台风从深圳中部登陆时, 台风移动速度增加30%, 珠江口的最大增水降低0.1m 左右, 大鹏湾和大亚湾的最大增水上升0.2m 左右, 这与各海湾水体重新分布到稳定状态的时间和台风作用时间有关。当水体重新分布的时间大于台风作用时间时, 台风移动速度越慢, 最大增水越高;当水体重新分布的时间小于台风作用时间时, 水体在台风作用的时间内早已稳定, 导致其变化趋势的原因推测为台风移动速度增加导致其局地风速增加, 因此产生更高的最大增水。